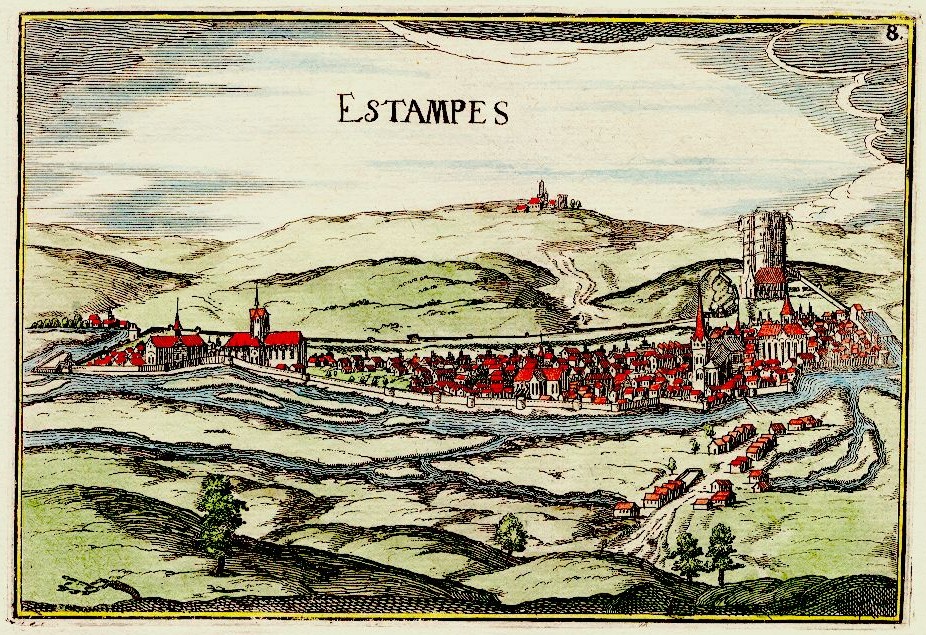

VIENS, Muse, seconder

mes pieux gémissements; je veux décrire les malheurs de cette

ville, que les plaines de la Beauce environnent, & qui occupe à

juste titre le premier rang dans la province. Je veux parler d’Étampes,

Stempæ, comme on l’appelle communément, ou mieux de cette Tempé

des Gaules, qui, par la beauté de son site, la fertilité

de son sol & la douceur de son climat, surpasse l’antique vallée

de Thessalienne de ce nom, aussi joyeuse de sa belle plaine que des riches

bourgs qui l’entourent (1).

Ses places sont larges, ses édifices

bien disposés, de manière à en favoriser l’accès

à ceux qui se pressent dans son enceinte.

De doux zéphyrs y soufflent un air

toujours pur; une rivière aux ondes argentées la traverse

& pourvoit à tous les besoins des habitants.

Dans toutes les campagnes avoisinantes, les

yeux sont récréés par une riche verdure, & l’odorat

réjoui par les fruits dont se couvrent de nombreux vergers. Ici

s’élève un coteau; là s’incline une riante &

délicieuse vallée, émaillée d’un riche tapis

de fleurs. Sous vos pas sortent de terre des sources aux eaux glacées;

plus loin c’est la Juine qui promène son cours tranquille &

serpente au milieu de vertes prairies; à quelques pas, c’est un

ruisseau qui précipite avec fracas ses eaux frémissantes

sous l’ombre épaisse des arbrisseaux qui en couvrent les bords.

On respire partout le parfum des fleurs qui

émaillent les gazons, & les oiseaux réjouissent l’air

de leurs gazouillements. C’est là que la beauté du site

& la sérénité de l’air procurent sans frais à

tous les plaisirs qu’ils convoitent.

Mollement assis sur le bord des eaux, l’un

se plaît pêcher soit les écrevisses à la main,

soit à la ligne d’autres poissons. Celui-ci prend plaisir à

parcourir les champs que ses aïeux ont plantés. Un autre s’avance

sous l’ombrage des bosquets aux derniers feux du soleil, & à

l’approche de la nuit, en faisant vibrer sa lyre champêtre, suivi

d’un essaim de jeunes gens & de jeunes filles dansant en chœur &

mêlant aux danses des chants joyeux.

|

LA ville d’Étampes, par sa situation entre plusieurs collines &

sa longueur démesurée, mérite une attention toute

particulière. Le paysage qu’offre la vallée, vu des hauteurs

de Guinette ou de Vauroux qui se font face, peut être considéré

comme l’un des plus beaux de France. Plusieurs rivières ou ruisseaux,

tel que la Juine, le Juineteau, la Louette, la Chalouette, sur les bords

desquels sont bâties un grand nombre d’usines à farine, arrosent

en serpentant cette vallée gracieuse couverte d’immenses prairies,

entourées d’aunes & de peupliers, où le promeneur, pendant

l’été, vient goûter sous leur ombrage solitaire une

délicieuse fraîcheur.

La description louangeuse faite par Pierre Baron n’est donc pas exagérée;

il n’a fait que reproduire, en les amplifiant & en leur

donnant une autre tournure, les vers charmants que Clément Marot

composa en l’honneur de la maîtresse de François Ier, Anne

de Pisseleu, duchesse d’Étampes, qui ont bien pu contribuer à

accréditer que l’étymologie de cette ville, dont la riante

situation rappelle le souvenir de la belle vallée de Thessalie

chantée si souvent par les favoris des Muses, vient du mot grec

Tempé. Cette erreur, qui a encore de nos jours des partisans, a été

réfutée victorieusement par M. E. Dramard, dans sa savante

Notice sur l’origine de la ville d’Étampes,

publiée en 1855:

«Ce

plaisant val que l’on nommoit Tempé,

«Dont

mainte histoire est encore embellie,

«Arrousé

d’eaux, si doux, si attrempé,

«Sçachez

que plus il n’est en Thessalie:

«Jupiter

roy qui les cœurs gaigne & lie,

«L’ha

de Thessale en France remué

«Et

quelque peu son nom propre mué,

«Car

pour Tempé veut qu’Estampes s’appelle.

«Ainsy

luy plaist, ainsy l’a situé,

«Pour

y loger de France la plus belle.»

|

La ville

ne mérite pas seule ces éloges, mais aussi les campagnes

voisines pour lesquelles chaque année l’arbitre souverain prolonge

la durée du printemps, tempère les ardeurs de la canicule

& adoucit les froids rigoureux, où les moissons n’ont jamais

à souffrir ni des étés ni des hivers, où presque

jamais les gelées excessives ne nuisent aux raisins. — Aussi Cérès

y répand-elle à pleines mains ses dons, & les greniers

y cèdent-ils sous le poids des moissons; aussi les vignes produisent-elles

assez abondamment pour qu’à la vendange, le vigneron presse à

pleins bords le jus écumeux, & que les celliers vides soient

remplis d’un doux nectar, & cette terre fertile se couvre-t-elle d’une

riche récolte de toutes sortes de fruits (2).

Mais, hélas! quel changement!Combien

la cité est aujourd’hui déchue! Quelle horreur succède

à son ancienne beauté! Malheureuse Étampes, que sont

devenus les agréments de ton séjour enchanteur? Parlerai-je

ou garderai-je le silence?Pourquoi, ô ma patrie, des destins impies

te condamnent-ils, en dépit du Ciel, à une ruine imméritée?

Dois-je parler ou me taire? Mais quelles sont les plages, mêmes les

plus reculées & les plus sauvages, qui ignorent les malheurs de

la Cour royale de France? Les grands se divisent en factions ennemies. L’un

plus sage demeure fidèle à son roi, l’autre se révolte

&, couvrant sa faute du prétexte du bien public, comme il arrive

toujours en ces circonstances, ne reconnaît de loi que le salut du

peuple.

A ce cri, sort des demeures infernales la

cruelle Mégère, la tête entourée de ses serpents

tout gonflés de poisons; elle parcourt les villes & les bourgades

de l’infortuné royaume; elle excite partout les fureurs de la guerre

civile & allume dans les esprits l’amour d’une lutte insensée.

Bientôt la France entière retentit du bruit des armes, &,

tournant contre elle-même le glaive homicide, ne semble occupée

que de sa propre ruine. O dieux, à peine les premiers mouvements

ont-ils éclaté dans l’Aquitaine, que les Angevins voient tomber

sur eux le fléau; mais ce sont nos contrées qui ressentent

surtout ses fureurs.

C’est en l’an seize cent; la cinquante-deuxième

année du siècle est commencée; on est dans le mois

où le soleil parcourt le signe du taureau, au vingt-troisième

du mois, l’étoile du soir avait disparu & la nuit avait achevé

la moitié de sa course. Tout est dans le silence & le repos,

aucune garde ne veille sur les remparts ni aux portes de la ville sans défiance.

Les bourgeois fatigués dorment d’un sommeil profond qui paralyse

& les sens & les forces. Tout à coup se précipitent

des cavaliers & des fantassins dont les épais bataillons entourent

la ville; ils envahissent le faubourg Saint-Pierre sans défense;

ramassant tous leurs efforts, ils assiègent la cité dépourvue

d’armes & de défenseurs. Une formidable artillerie menace les

portes. Les tambours & les clairons réveillent en sursaut les

habitants & appellent aux armes. On n’entend qu’un tonnerre de cris

& on ne voit partout que tumulte. Chacun se lève à la

hâte, erre tout nu, saisi d’effroi, & ne sachant d’où vient

ce bruit terrible des armes.

Les citoyens tiennent conseil; on ne sait lequel vaut mieux ou de résister

avec si peu de monde, ou de céder devant la tempête. Après

avoir entendu les avis différents, le parti de l’honneur l’emporte,

l’amour des lis triomphe dans ces cœurs dévoués; mais on

ne sait à qui obéir. Les portes s’ouvrent & livrent passage

à une armée nombreuse qui s’empare de la ville effrayée;

toutes les maisons sont envahies; nous voyons malgré nous nos demeures

profanées par un soldat audacieux qui nous traite en ennemis &

foule aux pieds les lois sacrées de l’hospitalité. Tous nous

sommes punis sans être coupables (3).

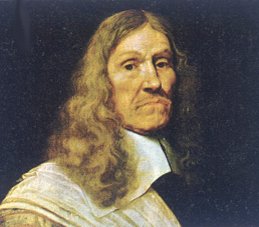

Ce n’est qu’après cinq jours

& autant de nuits, qu’au point du jour Turenne apparaît tout

à coup à la tête des troupes royales, qu’il attaque

l’ennemi renfermé dans nos murs & le provoque au combat

avec une armée nombreuse. Les rebelles sortent de l’enceinte fortifiée,

mais ils sont investis & accablés par le nombre. On s’élance

de part & d’autre; la fureur anime partout les combattants. Les cohortes

triomphent ou succombent tour à tour. Les troupes royales enfin

s’élancent; le soldat étranger recule & est moissonné

par la mort. Celui qui peut s’échapper s’empresse de fuir, de chercher

un abri sûr & de défendre la maison où il

s’est réfugié. Enfin Turenne lève spontanément

son camp victorieux & abandonne le siège. C’est alors que s’accroît

dans la ville la jactance & la cruauté de la soldatesque. Tavanne,

leur chef, redouble lui-même d’orgueil & de cruauté; il

ranime ses forces & son courage; il fait monter la garde, assigne à

chacun son poste, élève de nouvelles défenses, &

forme le projet d’abattre une partie de la ville trop étendue. Il

fortifie par des retranchements escarpés les remparts ébranlés;

il entasse les matériaux & élève de nombreuses

redoutes. Les maisons qui élèvent leurs faîtes trop

près des murs, ou dont la position est une menace pour les portes

ou pour les remparts, sont jetées par terre au gré des généraux.

Le sol est couvert de débris de maisons démolies, après

avoir été saccagées ou bien brûlées

& détruites de fond en comble. Ainsi fortifiées de nouveau,

ils attendent audacieusement l’armée royale & insultent Turenne

de leurs sarcasmes & de leurs railleries (4).

Ce vaillant capitaine, après dix-sept

jours, accourt & se présente de nouveau devant nos murs. Il est

entouré d’une armée nombreuse, que la présence de

son roi anime au combat. Sans perdre un moment, il intercepte toutes les

communications de la ville avec le dehors: au signal des chefs, les bataillons

se forment & se précipitent sur les murs. Mais défendus

de tous côtés par des fossés profonds & des citadelles

élevées, les rebelles résistent & repousse la force

par la force. Les armées se mêlent: on en vient aux mains corps

à corps; les poitrines se heurtent contre les poitrines, les épées

contre les épées. De part & d’autre une artillerie formidable,

semblable à la foudre, épouvante l’air et sème la

mort dans les rangs; les murs sont ébranlés, & les redoutes

frappées à coups redoublés; les murailles sont renversées,

tout vole en éclat au milieu d’un nuage épais de poussière

& de fumée.

Hélas! quel affreux désastre

afflige cette ville innocente! Quel funeste sort est réservé

à ses malheureux habitants! Les vivres amassés sont bientôt

dissipés par la prodigalité du soldat & une cruelle

disette sévit parmi les assiégés. Celui qui ne meurt

pas sous le fer, épuisé par la faim & par la maladie,

porte avec peine le fardeau d’une vie qui lui est devenue à charge.

Quel horrible carnage! Que de morts sans sépulture! Combien gisent

au milieu d’un fleuve de sang! Combien défigurés dans l’ordure

& dans la poussière! L’air souillé d’émanations

délétères produit bientôt une peste cruelle

qui sévit contre le peuple sans qu’il puisse s’en garantir: ils

sont suivis bientôt au cruel trépas par leurs enfants désolés:

un cadavre est toujours accompagné d’un autre cadavre; la mort ne

marche jamais seule, elle moissonne tout sous ses coups: elle n’épargne

point les animaux eux-mêmes. Que peuvent demander de plus les destins?

Dans leur fureur contre nous, rien qu’ils n’attaquent & qu’ils n’outragent.

Ce fléau ne s’arrête pas avec

le siège, il se prolonge avec fureur pendant une année entière;

la ville est déserte, les maisons sont abandonnées; il n’y

reste rien que l’image du deuil & de la tristesse. Aucun village voisin

qui n’ait souffert de la guerre & de la maladie et qui n’offre l’aspect

de la ruine & de la mort. Les champs fertiles récemment retournés

par la charrue ont été foulés sous les pieds des

chevaux ou durcies par les roues des chars; les moissons coupées

encore tendres sont données comme fourrage aux bestiaux; les campagnes

si bien cultivées ne reçoivent aucune semence; les vignes

arrachées ne donnent point de raison: la terre reste stérile

& sans rien produire.

Telles sont les horreurs que j’ai notées dans le saccagement d’Étampes,

horreurs à peine croyables que j’ai vues de mes yeux, & dont

le souvenir épouvante mon esprit & me navre de douleur (5).

|

Au XVIIe siècle, tous les terrains situés aux alentours

des faubourgs Saint-Pierre & Saint-Martin, y compris le hameau du Petit-Saint-Mard

& la butte du Rougemont, étaient plantés en vignes,

ce qui donnait à cette étendue de pays l’aspect d’un vignoble

d’une certaine importance. Aujourd’hui [1869]

tout est bien changé: les céréales remplacent

les raisins, &, si l’on rencontre encore quelques plantations de vinicoles,

elles tendent à disparaître de jour en jour pour faire place

à une culture moins dispendieuse & d’un plus grand produit.

Nous empruntons au journal inédit du siège, laissé

par René Hémard, les naïfs & curieux détails

qui suivent sur l’entrée de l’armée des Princes dans la ville

d’Étampes:

«Sur le soir du 23e du mois d’avril 1652, il vint quelque murmure

que les maréchaux des logis des deux armées s’estoient trouvés

confusément à Briare-le-Bruslé, & à la

Ferté-Aleps, à qui plutôt gagneroit Paris, dont le

grand poids faisoit pencher touste la France. Cela nestoit pas tout à

fait vray, car les Royaux grossis de nouvelles troupes poursuivoient les

Princes, qui taschoient à se couvrir de la coulevrine de la capitale;

ce que nous n’avons appris que depuy, & ce qui sembloit bien mériter

un mot d’advis par la cour à nos officiers, pour prendre quelques

mesures, éviter surprises, & faire avec la teste ce que nous

ne pouvions pas exécuter avec les bras, en gagnant temps par assemblées

de ville, & par autres addresses accoutumées en ces extrémités.

«Environ les dix heures, au retour de la promenade avec les dames,

je me couche comme les autres, qui ne voyaoient point de péril imminent

en la vérité ou fausseté de cette nouvelle incertaine,

& ne sçay pourtant par quel hazard j’amusay à charger

mes écritoires. Mais à estions-nous au lit, que voilà

l’armée des Princes au faubourg Saint-Pierre, la ville s’assembla

assés tumultuairement; le coeur estant sur les lèvres des

habitans, l’on résolut hautement de refuser l’entrée, d’autant

plus qu’il fut représenté par un officier d’artillerie, selon

sa pensée ou autrement, que ce n’estoit qu’un camp volant composé

de six ou sept cents hommes. Pour cet effet l’on se transporte en corps

vers ce faubourg, où M. de la Boulaye, ne trouvant que des paysans

à la première porte, s’estoit déjà fait

aisément ouvrir la barrière, & à sa suite, sous

les noms de MM. le Prince & de Beaufort, que ces rustres ont juré

depuis avoir creu estre du costé du roy, ainsy que le premier estoit

aux mouvemens de 1649. J’estois alors au premier sommeil, & quelques

bruits qui vinssent à mes oreilles, je n’en faisois pas compte. Néanmoins

je m’éveille, saute du lit & m’habille bien viste. Nous venons

à l’hostel de ville, d’où chacun estoit déjà

sorti, & parmi les alarmes de ceux de l’un ou de l’autre sexe, nous

arrivons au Perray, ou les rumeurs estoient extresmes, & où

l’officier cy-dessus, assisté de quelques autres, notamment du

bonhomme Septier, capitaine de la paroisse Notre-Dame, qui crioit plus

fort que pas un, continuoit ses premiers discours. Aussy-tost la plus

grande partie de l’armée paroissant sur les éminences de

Saint-Symphorien, à la lueur des eschalas allumés, cette

petite troupe à laquelle je me joignis proposa aux commandans qui estoient déjà

dans les faubourgs, & feignoient peut-estre ne demander qu’à

passer la rivière, de leurfaire un pont à Morigny un quart

de lieue plus bas que la ville, ce que j’appuyay fort auprès de

M. Garnier l’Intendant, & mesme qu’il y avoit un pont tout fait deux

lieues au-dessous, au Mesnil-Cornuel. Mais cela ne leur plaisoit pas, il

pressoient le passage comme s’ils eussent eu l’ennemy à dos, dont

nous n’avions aucune nouvelle.

«Aussy cependant, les deux personnes d’authorité suspecte,

soit par prudence, ou par autre motif, après avoir envoyé

& receu sourdement divers émissaires, s’accordèrent autrement

que nous, sçavoir que quarante officiers principaux de l’armée

resteroient seulement dans la ville, & tout le surplus dans les faubourgs

jusqu’au lendemain qu’elle promit partir vers Paris. De vérité

ou bien pour jour le stratagème, tous les habitans du premier faubourg

qui estoient la plupart vignerons, pleins d’effroy, meslés avec

les gens de guerre accoururent vers nous, criant que sans Madame de Chastillon,

qui s’estoient jettée à genoux, aux pieds de M. le Prince

(c’estoit M. de Tavannes), l’on auroit déjà tiré les

canons, lesquels estoient sur lepavé de la rue, & qu’on alloit

décharger si nous ne nous retirions. A ces mots aydés de

la terreur de la nuit, de mille hurlemens d’enfans & de femmes fuyans

à demi-nus, & de tous les désordres qui se voyent à

la prise des villes, nous fusmes dans la presse entraisnés jusque

sur le pont de la porte Saint-Pierre, où le mesme officier d’artillerie,

auquel le lieutenant-général, la hallebarde en main, fit quelques

discours, me prenant d’amitié par le bras, me dit: Retirons-nous,

il faut cedder, nous sommes trahis. En effet il vint prendre son cheval,

& gaigna pays, comme j’aurois peut-estre fait si mon nom avoit été

aussy connu que le sien dans les troupes.

«Je voulus encore rester en cet endroit pour voir la suite, ce ne

fut plus qu’embarras d’hommes, de harnois & de bestes entrant en foule;

je faillis d’y estre estouffé & fus emporté bien loin

de là sans toucher à terre, ainsy que beaucoup d’autres. Sur

les sept ou huit heures du matin, toutes les troupes qui devoient loger

aux autres faubourgs entrèrent l’espée nue à lamain,

comme en une ville de conqueste, à la manière allemande. La

plupart s’en estoient promis le sac & le viol, pour rendre, disoient-ils,

ce qu’on leur avoit presté chés eux. Ils se renversèrent

aux hameaux & villages voisins jusqu’à deux ou trois lieues

d’alentour, du costé d’Orléans & de Chartres, où

peu de fille & de femmes qu’ils rencontrèrent purent éviter

leurs brutalités.»

Ce fait de destruction est ainsi rapporté par le barnabite Basile

Fleureau, témoin oculaire, dans son livre des Antiquitez de la

ville d’Estampes, Paris, 1683, in-4.

«Tous

les édifices tant dedans que dehors la ville proche des murailles

furent razez, même les murailles des clôtures des cimetières,

quoy qu’elles fussent fort basses. Ceux qui entreprirent d’abattre la

chapelle de Saint-Jacques de Bedegond, qui est au bout du cimetiere, du

côté de Paris, furent, par un effet visible de la divine

justice, écrasez sous les ruines. Le Comte de Tavannes fit mettre

le feu dans les faubourgs, au premier avis qu’il reçut que l’armée

du roi venoit assiéger Estampes. Et le dimanche 26 may, qu’elle

s’approcha jusques à Estrechy, il fit derechef mettre le feu dans

ce que la première incendie avoit épargné.»

Cette peinture navrante de la désolation de la ville d’Étampes

après le siège est de la plus grande exactitude. Au témoignage

de l’auteur, nous joignons celui de son gendre, qui lui aussi a été

témoin des faits qu’il rapporte.

Dans l’épître

dédicatoire à son ami Dubin, qui précède

son recueil d’épigrammes intitulé: Les Restes de

la guerre d’Estampes, imprimé à Paris en 1653, nous

lisons le passage suivant:

«Tu

as sceu que cette jadis ville est devenue depuis, un moyen village, un

cimetière. Jamais la Parque ne fit une si belle moisson, elle a

fauché de tous les biais, & les lancettes y ont été

aussi mortelles que les espées: quelques privilèges que

le roy accorde à ce païs, il pourra bien l’empêcher de

mourir, mais non pas de languir un long temps.»

Nous trouvons

également dans son journal cité plus haut ces curieux détails,

qui peuvent servir de commentaires aux vers de son beau-père.

«Les

armées ne furent pas plutôt retirées, que les fumiers,

les haillons, les cadavres & les autres puanteurs infectant l’air,

reduisirent presque la ville & ses environs en un hospital. Il se forma

de vilaines mouches de grosseur prodigieuse, qui estoient inséparables

des tables & des lits; le plus charitable amy & le meilleut parent,

estant malade luy mesme, n’avoit que le cœur de reste pour soulager les

siens. C’estoit une grande pompe funèbre d’estre traîné

sur une brouette au cimetiere, sans bière ny prestres, au lieu

desquels l’on entendoit que [sic] croassement en l’air d’oyseaux sinistres

& carnassiers, inconnus jusqu’alors au pays, qui se rabattoient à

tous momens dans nos prés, nos terres & nos jardins, pour

y faire curée de charongnes des hommes & des bestes.»

Dix-huit

années après le siège, & comme l’avait pressenti

René Hémard, la ville d’Étampes n’était point

encore remise de la terrible secousse qu’elle avait éprouvée

en 1652. voici le tableau qui en a été fait en 1670 par

le même auteur:

«Estampes

est la plus malheureuse ville du royaume; sa grande enceinte, dont le

milieu n’est plein que de trous à retirer des mendiants ou des chétifs

manœuvres, & dont les faubourgs qui en font la moitié, ne sont

propres qu’à des cancres de vignerons & à des laboureurs

en fable, ne laisse pas de passer por une communauté importante.

Le surplus consiste presque ne quelques hostelleries barbouillées

& en maisons refaites par des Parisiens, originaires sablonniers, lesquels

n’y ont souvent qu’une pauvre femme pour garde. Ou bien ce sont de vastes

logis de deux ou trois arpens quasi vuides, & sans autres locataires

que de quelques jardiniers, dont les chambres ne sont tapissées

que d’oignons, de poireaux, de chicorée, & de pareilles menues

verdures. Les traffics de bleds & de laine autrefois si celèbres

y demeurent entièrement rompus, tant par le nouvel établissement

du canal de Briare & les fréquens logemens des troupes, que par

la hauteur des tailles, lesquelles ont chassé la moitié

du peuple, que les maladies d’armée y avoient laissé de

reste en 1652.»

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

Éditions

Paul PINSON [éd.], La

prise d’Etampes, poëme latin inédit de Pierre Baron, maire

de la ville en 1652, traduit en français avec le texte en regard

et des notes, et précédé d’une notice biographique

sur l’auteur par Paul Pinson [in-18; 45 p.], Paris : L. Willem, 1869.

Bernard GINESTE [éd.],

«Petrus Baron: Stemparum Halosis

(texte latin de 1654)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-17-baron-halosis.html, janvier 2003.

Bernard

GINESTE [éd.], «Pierre Baron:

La Prise d’Étampes (traduction Pinson seule)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-17-baron1654prisedetampes.html, janvier 2003.

Bernard GINESTE [éd.], «Pierre Baron: La Prise d’Étampes (édition

bilingue annotée de Pinson, 1869)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/cls-17-baron-halosis-bilingue.html, janvier 2003.

1652 dans le Corpus Étampois

Bernard GINESTE,

«Marie Angélique Arnauld: Sur des religieuses fuyant

le siège d’Étampes (fin mai 1652)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-16520525arnauld.html, 2008.

Bernard GINESTE, «Marie

Angélique Arnauld: Deux lettres à la reine de Pologne (misère de Paris et d’Étampes, mai-juin 1652)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-16520628arnauld.html, 2008.

Bernard GINESTE [éd.],

«Petrus Baron: Stemparum

Halosis (texte latin de 1654)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/cls-17-baron-halosis.html, janvier 2003.

Bernard GINESTE [éd.],

«Pierre Baron: La Prise

d’Étampes (édition bilingue annotée

de Pinson, 1869)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/cls-17-baron-halosis-bilingue.html, janvier 2004.

Bernard GINESTE [éd.],

«Pierre Baron: La Prise

d’Étampes (traduction Pinson seule)», in

Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-17-baron1654prisedetampes.html, janvier 2004.

François JOUSSET &

Bernard GINESTE [éd.], «René Hémard:

La Guerre d’Estampes en 1652 (édition 1884 de Pinson)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-17-renehemard-guerre.html,

janvier 2003.

Bernard GINESTE [éd.],

«Basile Fleureau: Recit veritable de ce

qui s’est passé au siege de la Ville d’Estampes en l’année

1652 (édition de 1681)», in Corpus

Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b44.html, janvier

2003. 2e édition illustrée et annotée:

mai 2007.

André BELLON, «Antoine

Pecaudy», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-1652pecaudy-bellon.html,

2003.

Bernard GINESTE [éd.],

«Turenne: Lettres relatives au siège d’Étampes

(avril-mai 1652)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-turenne1652lettres.html, 2007.

Toute remarque ou contribution sera la bienvenue. Any criticism

or contribution welcome.

|