|

V. Le XVIIIe siècle

Réceptions des princes et du roi Louis

XV.— Fête originale en 1’honneur

du duc de Bourgogne.— Les imprimeurs d’Étampes.—

La vie intellectuelle et l’Académie d’Étampes.—

Le naturaliste Guettard.— Le Bourgneuf et la vie mondaine.— Mesures d’hygiène.— La variole.— Le dernier

bourreau.— Étampes, berceau de l’aviation.

Les dernières années du XVIIe

siècle et tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution,

s’écouleront dans le calme pour notre ville. Elle ne traversera

plus d’épreuves tragiques, elle ne sera plus mêlée

aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera pas

non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant

des siècles: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses

conséquences à tant de ravages passés, fut pour elle

une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande histoire est

terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu

de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle

vivra, dans son obscurité; elle consolidera au moins quelques-unes

de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux

progrès, dans la mesure où le lui permettront ses faibles

ressources. Malgré les abus dont elle souffre, elle conserve un profond

attache ment pour le roi, n’attendant que de lui les réformes nécessaires.

Elle saisira toutes les occasions, petites ou grandes, de le lui marquer

et s’associera à tous les événements qui intéressent

le royaume et la couronne.

Les dernières années du XVIIe

siècle et tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution,

s’écouleront dans le calme pour notre ville. Elle ne traversera

plus d’épreuves tragiques, elle ne sera plus mêlée

aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera pas

non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant

des siècles: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses

conséquences à tant de ravages passés, fut pour elle

une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande histoire est

terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu

de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle

vivra, dans son obscurité; elle consolidera au moins quelques-unes

de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux

progrès, dans la mesure où le lui permettront ses faibles

ressources. Malgré les abus dont elle souffre, elle conserve un profond

attache ment pour le roi, n’attendant que de lui les réformes nécessaires.

Elle saisira toutes les occasions, petites ou grandes, de le lui marquer

et s’associera à tous les événements qui intéressent

le royaume et la couronne.

Au nombre

de ces occasions, il faut compter les réceptions des membres de la

famille royale. En 1700, passe à Étampes le petit- fils de

Louis XIV, second fils du Grand Dauphin, ancien duc d’Anjour, [p.72] roi d’Espagne depuis trois

semaines sous le nom de Philippe V, par suite du testament du précédent

roi, Charles II, et de l’imprudente acceptation de Louis XIV. Le nouveau

roi, qui n’a que dix sept ans, va prendre possession de son royaume, accompagné

de son frère, le duc de Bourgogne, père de Louis XV, et d’une

escorte innombrable. Il y a quatre carrosses pour le roi et sa suite immédiate,

quatre pour le duc de Beauvilliers, son gouverneur, quatre encore pour le

maréchal de Noailles, plusieurs autres pour diverses gens de qualité

qui les avaient à eux ou les avaient loués et de nombreuses

chaises de poste. Ils arrivent à Étampes le 5 décembre

vers midi, par un beau temps très froid; le maire et les échevins

accueillent le roi à la porte de la ville, le lieutenant du bailliage

Liénart prononce une harangue flatteuse à l’excès et

trois compagnies de milice sous les armes l’accompagnent jusqu’à

l’hôtel des Trois Rois. Les officiers de ville y apportent leurs présents,

qui sont, pour une part, symboliques, mais savoureux, pour une autre: du

pain, du vin et des écrevisses, que l’on jugea «les meilleures

du monde», et les pauvres finances de la ville n’en furent pas plus

obérées. Dans la soirée, le roi et sa suite s’amusèrent

à tirer toutes sortes d’oiseaux et à mettre au net des dessins

de maisons et de châteaux qu’ils avaient ébauchés sur

la route, comme la tour de Montlhéry tandis qu’ils étaient

arrêtés par un embarras de voitures à la porte de Linas.

Les suisses de la garde, se référant à un vieil usage,

prétendirent qu’il leur était dû un minot de sel, comme

dans toute ville en possession d’un grenier à sel qui recevait le

roi. Le receveur d’Étampes ne voulut point se laisser faire et porta

la contestation devant Philippe V, qui lui donna raison, du fait qu’il était

un roi étranger et non le roi: cette décision fort juste fut

très bien accueillie par ceux de notre ville. Le lendemain matin,

après la messe, le nombreux cortège reprit sa route vers l’Espagne.

En 1705,

une fête fut organisée par les chevaliers de l’arquebuse d’Étampes

pour célébrer la conquête du Piémont et les victoires

que Louis-Joseph de Vendôme, duc d’Étampes, venait de remporter

sur le prince Eugène. Ils tirèrent le canon, puis, un feu

d’artifice, rue des Cordeliers, devant l’hôtel de Vendôme, où

l’on avait préparé un «souper magnifique», qui

fut suivi d’un grand bal. Ce duc d’Etampes était connu pour sa bonté

et sa familiarité avec ses soldats, dont il était fort aimé.

Le chevalier de Quincy, qui servait sous lui dans sa campagne du Piémont

précisément, cite dans ses Mémoires cette jolie anecdote:

«Un jour que j’étais avec lui (pour visiter les tranchées),

un grenadier lui dit: “Monseigneur, donnez-moi une prise de votre tabac,

on dit que vous en avez toujours d’excellent”. — “Tiens, prends, mon camarade,

lui répondit le prince. — “Non, mon général, lui répliqua

le grenadier, j’aime mieux que vous m’en donniez vous-même; la raison

en est simple: vous m’en donnerez [p.73] davantage”.

Alors, M. de Vendôme lui versa toute sa tabatière».

Il mourut en 1712, en Catalogne, «d’une indigestion de poisson»,

bien qu’il y fût pour combattre les ennemis de Philippe V, qui lui

dut entièrement le maintien de sa couronne. Un service funèbre

fut alors célébré solennellement à Étampes,

en son honneur, à Notre-Dame.

En 1721,

la misère s’est encore étendue. Le système de Law a

ruiné d’innombrables gens, s’il en a enrichi d’autres. Le Régent

sou lève l’indignation. Au milieu de ces troubles et de ces inquiétudes,

toutes les espérances se portent vers le jeune roi, Louis XV. Or.

à la fin de juillet, il tombe gravement malade, d’un mal qui reste

indéterminé. En quelques jours, il est hors de danger et c’est

alors dans tout Paris et dans tout le royaume une explosion de joie, qui

donne la me sure des sentiments qu’il inspirait à son peuple. Pendant

des semaines, se poursuivent des actions de grâce et des Te Deum, des

feux d’artifice, des illuminations, des chants, des cavalcades, des fêtes

bourgeoises et populaires. A Étampes, c’est le 24 et 25 août

qu’ont lieu ces réjouissances, à Notre-Dame, à Saint-Basile

et dans la rue de la Juiverie. Si nous n’en avons pas le détail, nous

avons du moins ce lui de la réception qui fut faite, l’année

suivante, à la petite infante Marie-Anne-Victoire, que doit épouser

Louis XV. Elle n’a que cinq ans et elle vient de traverser toute la France

en carrosse, quand elle arrive à Étampes, le 27 février.

Le maire et les échevins se sont multipliés. Depuis huit

jours, ils ont arrêté un programme minutieux. Le matin du

27, dès sept heures, les officiers de la bourgeoisie et les habitants

«des mieux faits, habillés et équipés le plus

uniformément possible, au nombre de 600, se rassemblent devant l’Hôtel

de ville, puis, se rendent au son des fifres, tambours et trompettes à

l’hôtel des Trois Rois, où l’intendant de Paris, arrivé

la veille, les passe en revue et leur assigne leurs postes. Vers midi,

ils se rangent sur deux rangs depuis l’hôtel jusqu’à l’Ecce

homo, tandis que le maire et les échevins, avec tous les anciens

échevins et officiers, en robe, manteau et rabat, vont attendre à

la première porte de la ville du côté de Saint Martin.

Les rues sont sablées et la porte décorée de lierre

et de couronnes. L’infante arrive à trois heures. Le maire, Gabriel

Pichonnat, fait une petite harangue à «l’infante-reine pour

ainsi dire encore au berceau». Puis, le corps de ville suit le carrosse

jusqu’aux Trois Rois, où, présenté à l’infante,

dans son appartement, par le maître des cérémonies, il

lui offre le présent de la ville: contenue dans une manne (l’osier,

portée par quatre gardes, c’est toute une pâtisserie en pyramide,

surmontée d’une couronne aux armes de France et d’Espagne en peinture

dorée, autour de laquelle on a réuni des gâteaux, des

confitures sèches et liquides, du cotignac, des massepains, des dragées,

des oranges, des citrons, des fruits de toute espèce et des liqueurs

de toutes façons, «le tout bien arrangé et venant de

Paris», et séparément, des truites, des brochets et des

écrevisses. La petite infante [p.74]

parut satisfaite, mais elle voulut passer à son

bras la couronne et la laissa tomber, si bien qu’elle se brisa en plusieurs

morceaux. Fâcheux présage La petite Marie-Anne-Victoire, après

cinq années mélancoliques passées au Louvre dans le pavillon

du jardin de l’Infante, retourna en Espagne et ne fut, en effet, jamais

reine de France.

La municipalité

revint alors à l’Hôtel de ville «où elle fit une

collation médiocre». Elle eût mérité mieux,

en vérité, mais il fallait tout prévoir, afin que l’ordre

ne cessât pas de régner pendant toute la nuit, où de

grandes réjouissances devaient avoir lieu. Le lendemain matin, la

petite infante partait pour Paris, saluée à la porte Saint-Jacques

par tout le corps de ville.

En 1745,

c’est le roi lui-même qui vient à Étampes, avec le

dauphin, âgé de seize ans, pour y recevoir une autre infante,

Marie Thérèse-Antoinette, la fille de Philippe V, qui sera

dauphine pendant un an seulement, emportée dès ses première

couches. Cette réception fut pour notre ville une lourde tâche,

dont elle s’acquitta digne ment et avec une ardeur émouvante. On disposa

pour le roi la maison de M. Rousse de Saint-André, rue Saint-Antoine,

en face du collège des Barnabites, pour le dauphin, celle de M. Lepetit,

près du Moulin Sablon, et pour l’infante, la maison Hémard

de Danjouan, rue de la Juiverie. Louis XV avait été précédé

de nombreux gardes de la maré chaussée, de 400 gardes françaises

et de 400 suisses et il amenait avec lui, outre les princes du sang, une

partie de la cour, tous ses ministres, les grands officiers de la couronne

et un gros détachement militaire de sa maison. Malgré cette

extraordinaire affluence de personnes, non seulement aucun accident, ni

aucun désordre ne se produisit, mais encore rien ne manqua, ni en

provisions de bouche, ni en logement, ni en moyens de transport; tout avait

été prévu, même au delà du nécessaire

«Étampes pendant ces beaux jours-là était devenue

Paris».

Louis

XV arriva le 20 février. La milice bourgeoise, toujours composée

de 600 hommes, était venue au-devant de lui jusqu’aux Capucins et

formait la haie sur la route. Il entra par la porte Évezard, qui était

décorée d’un arc de triomphe, et fut conduit par un immense

cortège jusqu’à son logis; il y dîna, avec quelques privilégiés

seulement, puisque la table n’était que de dix-huit couverts. Après

le dîner, le roi joua au passe-dix, jeu de dés avec une banque,

et gros jeu, puisque le duc de Richelieu y aurait gagné 1.800 louis,

ce qui représente plusieurs centaines de mille francs de notre monnaie.

Les principaux habitants d’Étampes avaient été admis

au jeu du roi, c’est-à-dire à le voir, et non à y participer,

ce dont ils purent se divertir sans péril pour leur bourse. Pendant

ce temps, la ville s’illuminait. On avait installé, entre le logis

du roi et celui du dauphin, trente caisses, ornées de girandoles

et des chiffres royaux, qui portaient chacune 250 lampions. Le lendemain

soir, la dauphine étant arrivée, les illuminations furent

encore plus nombreuses: soixante-dix caisses semblables [p.75] étaient disposées

rue Saint-Antoine et rue de la Juiverie, jus qu’à la maison Hémard

de Danjouan. L’Hôtel de ville et les jardins des trois logis royaux

étaient aussi brillamment éclairés. Il y eut ainsi

22.000 lampions allumés pendant toute la nuit. Le lendemain 21février,

Louis XV et le dauphin allèrent jusqu’à Mondésir, qui

était la première poste au delà d’Étampes, pour

recevoir l’infante. A son arrivée, elle descendit de carrosse et

vint s’agenouiller devant le roi, sur le tapis qui couvrait la route. Louis

XV la releva, l’embrassa et lui présenta le dauphin, qui l’embrassa

à son tour. Un mémorialiste de la cour nous apprend qu’elle

n’était ni grande, ni petite, mais bien faite et d’allure noble,

pâle et extrêmement blonde, jusqu’aux sourcils mêmes;

ses yeux étaient vifs, mais ce qui la déparait «le

plus», c’était son nez, grand, peu agréable, et paraissant

«tenir à son front sans qu’il ait ce qui s’appelle la racine

du nez». Cependant, le dauphin parut content, en dépit du

nez de sa fiancée, qui était d’ailleurs un héritage

des Bourbon. Revenus à Étampes par le faubourg Saint-Martin,

au milieu des soldats et de tout un peuple enthousiaste, les princes restèrent

jusqu’au lendemain. Le roi joua tout l’après-midi au lansquenet,

jeu de cartes avec banque, qui avait été interdit par Louis

XIV, mais qui, par réaction, était fort en faveur à

la cour de Louis XV. L’infante n’y prit point de plaisir, elle n’aimait

pas le lansquenet et pas davantage le cavagnole, sorte de loto, qu’on lui

avait fait jouer auparavant, pour lequel les vers de Voltaire lui donnent

raison:

On croirait que

le jeu console,

Mais l’ennui vient à pas comptés

A la table d’un cavagnole

S’asseoir entre deux majestés.

Ainsi

la dauphine commençait à connaître l’ennui, dès

son passage dans notre ville, alors que tant de choses y eussent été

susceptibles de la divertir si elle n’avait été une pauvre

petite princesse, prisonnière de l’étiquette et des préjugés.

Le lendemain,

les princes entendirent la messe à Saint-Basile, pour laquelle le

curé reçut un demi-écu d’or, et quittèrent Étampes

par la porte Saint-Jacques.

Les

frais de cette luxueuse réception furent évidemment considérables

pour les ressources toujours précaires de notre ville. Les illuminations

coûtèrent à elles seules 4. 500 livres. Mais la municipalité,

se montrant digne et soucieuse de marquer son attachement au roi, estima

«qu’on ne pouvait moins faire en cette occasion».

Quelques

années plus tard, elle manifesta ces mêmes sentiments sous

une forme nouvelle qui révèle beaucoup de sagesse et de discernement.

Ce fut pour fêter la naissance du duc de Bourgogne, le premier fils

du dauphin qui avait été reçu à Étampes

avec Louis XV en 1745 et qui, devenu veuf, s’était remarié

avec Marie-Josèphe de [p.76] Saxe.

Au lieu d’organiser à cette occasion des réjouissances d’un

jour, coûteuses et dont il ne reste rien, le corps de ville eut l’idée

de témoigner sa joie de l’événement en consacrant une

somme de 1.550 livres, sur les deniers d’octrois, à doter et à

marier une fille de chacune des cinq paroisses. Les cinq mariages eurent

lieu le 8 février 1752 à l’église Saint-Basile, «parée

et lavée», en présence du maire, des échevins

et des officiers de ville. Chacun des mariés reçut un cierge,

une pièce de douze sols pour l’offrande, une paire de gants et un

anneau d’argent. Après le mariage, ils furent conduits à

l’Hôtel de ville, précédés des violons et des

tambours, où la dot de 250 livres fut remise à chaque ménage.

En outre, un festin y fut offert à tous les mariés et à

leurs parents, au nombre de trente personnes, et servi par les deux bedeaux

de ville et les quatre hallebardiers, «revêtus de leurs robes

et habits». On voit que la municipalité avait fait largement

les choses.

A côté

de ces fêtes pittoresques, le XVIIIe siècle apporte à

notre ville des formes d’activité nouvelles. L’une des plus intéressantes

concerne l’imprimerie. Malgré son importance réduite et sa

proximité de Paris, Étampes vit s’établir un imprimeur

dans ses murs, non pas seulement à la Révolution, comme il

a été dit et répété à tort, mais

dès 1709. C’était un nommé Jean Borde, issu d’une famille

d’imprimeurs d’Orléans, né dans cette ville en 1682, qui avait

appris son art, d’abord, dans l’atelier de son père, puis, à

Paris dans d’excellentes maisons, entre autres chez le célèbre

Coignard, où il avait gagné l’estime de ses maîtres

et «avait acquis les connaissances nécessaires pour s’acquitter

de sa profession avec honneur». Depuis le milieu du XVIIe siècle,

l’exercice de cette profession était réglementé en

1704, un arrêt avait fixé le nombre d’imprimeurs dans chaque

ville et l’on ne pouvait installer d’imprimeries nouvelles sans une décision

du Conseil d’État; en outre, le candidat devait passer un examen

qui exigeait une culture approfondie. Jean Borde avait satisfait à

ces épreuves, «expliqué des vers latins et lu des vers

grecs». 11 ouvrit donc en 1709 une imprimerie à Étampes,

où il réédita (la première édition est

jusqu’ici inconnue, mais peut-être fut-elle faite déjà

à Étampes la même année) un petit ouvrage connu

aujourd’hui par un seul exemplaire, qui n’existe même pas à

la Bibliothèque nationale. Il contient l’Office du Saint Sacrement

comme il se dit dans les paroisses et environs d’Étampes et la Vie

et les miracles des saints Can, Cancien et Cancienne, les patrons d’Étampes.

On ne connaît pas d’autres publications de l’imprimerie étampoise,

mais il y en eut certainement, malgré son existence éphémère,

puisque dès 1712, Jean Borde quittait notre ville pour s’installer

à Orléans, où il mourut presque aussitôt. En

1719, le maire, les échevins et les officiers de ville adressent

une requête au Conseil d’État afin d’obtenir le rétablissement

de l’imprimerie locale, «pour le bien et l’utilité de [p.77] la ville, attendu qu’il s’y

présente journellement assez d’ouvrages utiles au public pour qu’un

imprimeur puisse s’y établir et y exercer avec succès».

Il y avait deux candidats Michel Carlu, compagnon imprimeur à Paris,

qui avait fourni les preuves de sa capacité, fut agréé

et demeura sans doute l’imprimeur d’Étampes de 1720 à 1734,

puisqu’on sait que la seconde imprimerie subsista pendant ces quatorze années.

Mais on ne connaît pas de pièce éditée qui porte

son nom. Peut-être est-ce lui qui publia, vers 1722, le poème

bien connu des Étampois, Le chien pêcheur, en vers

latins et français, de Claude Charles Hémard de Danjouan, petit-fils

du maire René Hémard, dont on ignore l’éditeur original.

Le chien des Cordeliers d’Étampes, qui en est le héros, a-t-il

vraiment existé et recueilli des écrevisses parce qu’elles

s’attachaient à ses longs poils? C’est peu probable, d’autant moins

qu’un auteur normand du XVIe siècle, Philippe Le Picard, a conté

une histoire tout à fait analogue. Mais la légende était

sans doute répandue dans Étampes. Si elle a inspiré

à Charles Hémard d’assez bons vers latins, ses vers français

sont malheureusement bien dénués de poésie et tantôt

plats, tantôt d’une pesante emphase, qui répond mal au pittoresque

du sujet. Charles Hémard n’était pas cependant un esprit ordinaire.

Il faisait partie du petit groupe de lettrés et de savants étampois

dont nous parlerons plus loin.

Depuis 1734, il n’y avait plus d’imprimeurs à Étampes, à

cause du décès ou du départ de Michel Carlu à

cette date, et parce qu’ensuite, il ne s’était présenté

personne pour lui succéder. Mais en 1757, François Izenard,

originaire de Poitiers, qui avait fait son apprentissage d’imprimeur chez

son oncle dans cette ville, ouvre une librairie à Étampes et

bientôt se rend compte «que non seulement il y pourrait subsister

avec une imprimerie, mais encore qu’elle y était nécessaire».

Il sollicite donc et obtient le 8 février 1759 de Louis-Philippe,

duc d’Orléans et d’Étampes, l’autorisation d’établir

une imprimerie et de s’intituler «son imprimeur en la ville d’Étampes».

Mais à peine né, son atelier était interdit par un arrêt

du Conseil, qui supprimait les imprimeries dans un certain nombre d’autres

petites villes où l’autorité n’admettait pas leur utilité.

Cependant, Izenard demeura libraire à Étampes, en exerçant

aussi l’art du relieur: l’église de Congervil le possédait

encore, il y a quelques années, un missel et un graduel reliés

par lui, comme en faisait foi la signature. Il fit deux tentatives, en 1765

et en 1778, pour obtenir du Conseil le rétablissement de son atelier

typographique, mais elles restèrent inutiles. En 1780, le maire

et les échevins adressèrent la même requête en

sa faveur à l’intendant, toujours en vain. C’est seulement en 1790

que s’ouvrira, sous la direction de Claude Dupré, une nouvelle imprimerie,

à laquelle les événements révolutionnaires donnèrent

beaucoup d’activité et dont nous parlerons en son temps. [p.78]

L’existence

d’une imprimerie à Étampes dès 1709 et les raisons

qui furent invoquées avec insistance pour son rétablissement

chaque fois qu’elle fut supprimée montrent déjà que

notre ville était alors animée d’un certain mouvement intellectuel.

On sait par ailleurs qu’elle comptait, en effet, tout un groupe de gens fort

instruits dans les matières les plus diverses, qui se réunissaient

chez M. Geoffroy (peut-être le grand’père de Geoffroy-Saint-Hilaire):

Pichonnat, médecin, dissertait sur l’anatomie, Claude-Charles Hémard,

l’abbé Lemaître, curé de Notre-Dame, Michel Godeau, recteur

de l’université de Paris, né à Étampes et toujours

en relations avec ses compatriotes, représentaient les belles-lettres

et Descurain, maître apothicaire et botaniste, s’intéressait

à toute l’histoire naturelle. Il y eut là, pendant de nombreuses

années, une manière de petite Académie, dont tous les

membres étaient entourés de respect et d’admiration et ce n’est

pas à cette époque qu’un Labiche eût pu ridiculiser l’Académie

d’Étampes. Le grand naturaliste Guettard, petit-fils de Descurain,

qui fut élevé dans ce milieu et nous l’a fait connaître,

atteste que les travaux de ces excellents observateurs « les avaient

rendus dignes de la plus célèbre Académie». Descurain

était l’âme de ce petit groupe.

La botanique

surtout le passionnait. Il avait constitué un jardin d’expériences,

où il réunissait les plantes singulières de la région

et des plantes étrangères que lui procuraient ses correspondants,

en particulier les Jussieu, professeurs au Jardin du roi, devenu aujourd’hui

le Muséum d’histoire naturelle. En outre, il avait rédigé

un ensemble d’obersations sur les plantes locales, que publia, en 1747,

son petit-fils Guettard, en y ajoutant un travail personnel, sous le titre

Observations sur les plantes. Nous voyons ainsi

que la répartition des cultures a peu varié depuis cette époque,

sauf en ce qui concerne la vigne, très abondante alors, et que la

flore indigène ne s’est guère modifiée non plus. Nous

avons eu la bonne fortune de retrouver deux plantes rares dans les stations

mêmes signalées par Descurain, l’Aristoloche «dans le

cimetière Saint-Germain», aujourd’hui le cimetière de

Morigny, et l’Asarum europaeum, plante extrêmement rare aux

environs de Paris, qui continuait de fleurir depuis le début du XVIIIe

siècle dans le bois du Chesnay, au-dessus de Brières, tandis

que tant de choses ont disparu à jamais. L’autorité de Descurain

auprès de ses compatriotes était grande. Il avait fait des

études de médecine à Paris, sans avoir eu le temps de

les achever, ce qui lui permit, cependant, de soigner beaucoup de malades

à Étampes et même aux environs c’est ainsi qu’il herborisait

dans toute la campagne. Et lorsque survint une aurore boréale, le 19

octobre 1726, l’effroi fut si vif qu’on fit aussitôt demander à

Descurain ce qu’il pensait de cette troublante apparition. II assura qu’il

n’y avait rien à craindre et «l’on se crut en sûreté,

puisque Monsieur Descurain pensait y être».

Le plus

grand mérite de Descurain fut peut-être de déterminer [p.79] l’orientation de son

petit-fils vers les sciences naturelles. En effet, si Guettard est assez

peu connu du grand public, il est pourtant une des gloires de notre ville.

Dirigé d’abord vers la médecine par Bernard de Jussieu, l’ami

de son grand’père, il étendit ses travaux à toutes

les branches de l’histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie,

paléontologie et dès l’âge de vingt-huit ans, il entrait

à l’Académie des Sciences. On lui doit de nombreuses découvertes;

la plus importante est celle des volcans éteints d’Auvergne, dont

il reconnut le premier la nature. Mais nous ne saurions omettre qu’il fut

aussi le premier à signaler la présence d’ossements fossiles

d’une faune froide (Renne et Mammouth) aux portes mêmes d’Étampes,

au-dessus de la maladrerie Saint-Lazare.

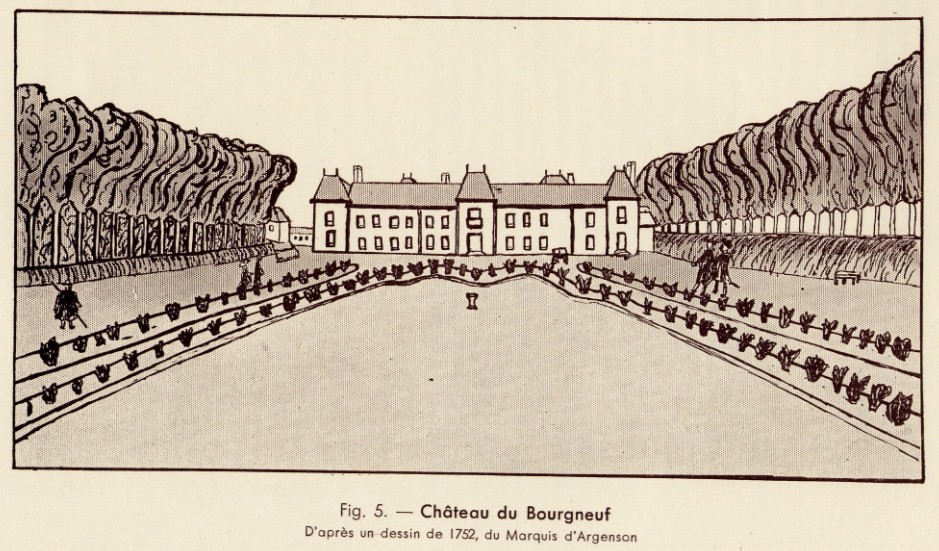

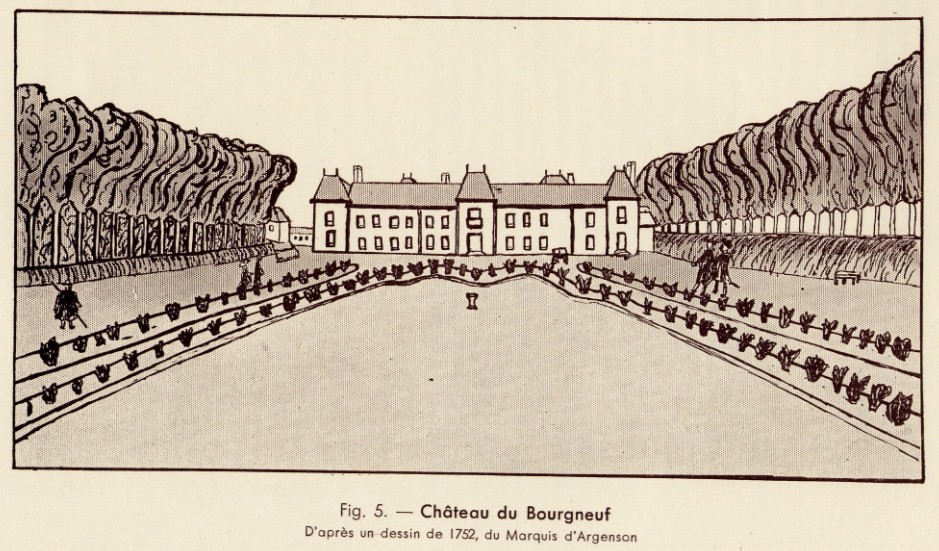

Pendant une partie du XVIIIe siècle, un faubourg de notre ville connut

une animation d’un autre ordre. C’est Saint-Pierre, qui depuis longtemps

déjà constituait une sorte de petite ville un peu à

l’écart de l’autre, avec son église, son prieuré, sa

chapelle Saint-Symphorien, son hôpital de Buval, ses écoles

et enfin, son château du Bourgneuf. Le fief du Bourgneuf et son château

existaient dès le XVIe siècle et ils avaient appartenu par

acquisitions successives à Claude de l’Isle, seigneur du Grand-Boinville,

à François Roiger, seigneur de Mauchesne, à Bénigne

Le Ragois, seigneur de Guignonville, à Nicolas de Cœurs, et enfin à

Alphonse-Germain de Guérin, seigneur de Moulineuf, qui l’acheta en

1710. Ce dernier eût été, contrairement à ses prédécesseurs,

en état de conserver ce lourd domaine par le riche mariage qu’il avait

fait en épousant Henriette-Françoise Le Camus, fille du trésorier

général des états de Courtrai, mais il fut tué

dès 1713 au siège de Fribourg-en-Brisgau. Sa veuve épousa

en 1721 Louis-Guy-Henri de Valori, qui devint ainsi seigneur du Bourgneuf

et le resta jusqu’à sa mort, en 1774, après avoir apporté

dans sa de meure et le petit bourg environnant une vie toute nouvelle. En

effet, le marquis de Valori, allié aux plus vieilles maisons de France,

possesseur d’une immense fortune, qui avait fait la guerre avec Villars et

rempli des missions auprès de Frédéric II, avait des

relations innombrables. Aussi, quand il venait au Bourgneuf, il y recevait

tant de monde que la cour devenait déserte, disait-on. On y jouait

la comédie et les réceptions étaient fastueuses. Voltaire

y séjourna souvent et il y subit une mésaventure dont on fit

grand bruit, non seulement à Paris, mais jusqu’à Berlin: poursuivant

de ses assiduités une servante farouche du marquis de Valori, il reçut

d’elle un bon soufflet. Le château avait été agrandi

et aménagé par Valori. Il s’étendait, avec ses dépendances

et son parc, entre la rue Sadi-Carnot actuelle et la rue de l’Alun. Il comprenait

aussi «l’auditoire» du bailli, avant même que le marquis

de Valori fût nommé gouverneur et bailli d’Étampes, en

1767. 11 mourut en 1774, à quatre-vingt-deux ans, et fut inhumé

dans l’église Saint-Pierre. Un fragment de sa pierre tombale [p.80] a été retrouvé

en 1927 lors de la démolition d’une maison de la rue Évezard,

où elle constituait une partie de cheminée: image des bouleversements

aveugles qu’accomplissent les hommes. Le petit-fils du vieux marquis de

Valori, Charles-Jean-Marie de Valori, lui succéda dans sa propriété

et dans sa charge de gouverneur et grand bailli d’Étampes, qu’il

exerça jusqu’à la Révolution. Il émigra en 1791

avec sa femme, qui était la fille de Dupleix. Ses biens furent vendus

au profit du domaine et sa belle demeure (fig. 5) fut entièrement

démolie. Quelques dépendances, comme le colombier, en subsistèrent

longtemps et c’est à notre époque même qu’on en acheva

sans scrupules la destruction. La bibliothèque, qui était

considérable, fut cependant sauvée à la Révolution

et fait partie maintenant de la bibliothèque de l’Arsenal.

Au temps

où nous parvenons, notre ville commence à perdre sa physionomie

ancienne. Les portes de son enceinte menaçaient ruine on décida

la démolition de plusieurs d’entre elles en 1771. La porte Saint-Jacques

fut abattue la première et remplacée par deux piliers à

chapiteaux. Le fossé de la fortification, en avant des murs, qui

mesurait près de vingt mètres de largeur, fut comblé

sur la moitié de sa longueur dans la direction de la rue Évezard,

avec des déblais qu’on enleva de la rue du Rempart, pour niveler

son sol, auparavant très inégal. Deux allées de tilleuls

furent plantées sur la partie du fossé comblée, tandis

que le reste fut conservé pour abriter le jeu de paume, qui était

très en faveur et se jouait jusque-là dans tout le fossé.

La porte Saint-Martin ou de la Barre, qui évoquait tant de souvenirs,

fut entièrement démolie, «jusqu’à un pied au-dessous

du sol», la même année 1772, et l’on mit à sa place

une simple barrière pour les droits d’entrée. Déjà

quelques années avant, le fossé avait été comblé

et la muraille rasée sur une douzaine de mètres en descendant

vers les Portereaux. La porte du Château ou des Lions fut remplacée

par des piliers surmontés de deux lions. Enfin, la porte Évezard

fut abattue vers 1775 et des piliers, qui furent d’abord élevés

à sa place, s’écroulèrent presque aussitôt.

C’est

aussi à cette époque, en 1774, que la foire Saint-Michel,

qui se tenait depuis le XIIe siècle près de la maladrerie

de Saint-Lazare, au lieu dit Saint-Michel, fut transférée sur

les promenades du Port, agrandies par le comblement du fossé. On sait

que le port ne fonctionnait plus depuis un siècle; les bassins avaient

été comblés et l’on y avait planté des ormes

et des tilleuls. La foire était alors très brillante, parce

que le haut commerce de la ville et des alentours y participait en même

temps que les bateleurs et les fripiers.

Des

mesures d’un autre ordre, prises soit par le lieutenant de police, soit

par le corps de ville, montrent que des conceptions nouvelles commencent

à s’imposer. Ainsi, les règlements relatifs à la propreté

des rues et même à l’hygiène sont renouvelés

en 1779. Les habitants [p.81] sont

tenus de balayer deux fois par semaine devant leurs portes «même

jusqu’à la moitié de la chaussée», d’arroser

avant, en temps de sécheresse, et de ne faire aucun amas de paille,

fumier, pierres, tuileaux ou débris de légumes dans les rues;

un entrepreneur est chargé d’enlever les tas de boue après

le balayage des habitants et de nettoyer les places publiques. Les bêtes

mortes doivent être «traînées dans les terres hors

la ville et les faubourgs, à un quart de lieue des maisons, routes

et chemins et enterrées dans des fosses profondes au moins de sept

pieds». Ces ordonnances étaient d’autant

plus justifiées que des épidémies fréquentes

désolaient la ville. En 1754, ce sont des «fièvres

putrides» difficiles à déterminer, mais en 1781, c’est

la variole, qui fauche près de deux cents enfants en trois mois.

La population, très diminuée par les suites du siège

de 1652, durant près d’un siècle, était remontée

en 1740 à 1628 feux; elle retombe, après les épidémies

de 1754, à 982 feux, mais à l’aube de la Révolution,

elle dépasse 2.000 feux, à peu près comme au milieu

du XVIIe siècle.

La sécurité

et la paix des habitants font également l’objet des soins de la police

urbaine. On interdit dans les rues les jeux dangereux, le jet des boules

de neige, les pétards et fusées, le tir de toutes armes à

feu, les charivaris, les essais de chevaux, les chiens errants. Mais l’éclairage

des rues fait totalement défaut en 1788, M. de Poilloüe de Bierville

réclame en vain l’installation de réverbères.

Cependant,

la municipalité marque son zèle à défendre les

droits de ses administrés, en particulier par un long et dispendieux

procès qu’elle entame, en 1764, contre le dernier exécuteur

des sentences criminelles du bailliage. On sait que ce titre pompeux s’appliquait

tout simplement au bourreau, mais cette dernière appellation était

considérée comme si infâmante que plusieurs arrêts

de Parlements l’avaient interdite et punissaient d’amendes ceux qui l’employaient.

Dès une haute époque et partout, des conflits s’étaient

élevés entre les habitants des villes et le bourreau, en raison

de la singulière manière dont étaient réglés

ses émoluments. En effet, d’une part, il était payé,

à des tarifs divers, pour chacune de ses interventions, qui étaient

nombreuses et variées: attacher au carcan, marquer et flétrir,

fouetter aux carrefours, percer ou couper la langue, appliquer la question,

pendre, rouer, décapiter, brûler, rompre vif et ensuite jeter

au feu, ce qui était le plus chèrement indemnisé: 50

livres au présidial de Bourges, en 1666. D’autre part, il touchait

une redevance en nature, appelée le droit de havage, qui consistait

à prendre lui-même autant que sa main pouvait contenir de céréales,

de légumes, de fruits, d’œufs, etc., mis en vente dans les marchés.

Il était accompagné d’un valet, qui marquait à la

craie le dos des marchands qui s’étaient acquittés. Cette

curieuse rétribution fut abolie à Paris en 1721; mais [p.82] elle subsistait à

Étampes, en dépit des nombreuses contestations auxquelles

elle avait déjà donné lieu au XVIe et au XVIIe siècles.

Le droit pour le bourreau de prendre à la main les denrées

du marché avait été remplacé par celui de les

mesurer au moyen d’une cuiller en fer, mais la dimension de la cuiller,

d’abord fixée, avait constamment grandi et le bourreau ainsi que

«les gens de la lie du peuple qu’il employait» ne manquaient

pas de la prendre comble, au lieu de la prendre rase, et de lui donner des

secousses pour y faire tenir plus de choses. En 1760, les abus commis par

le bourreau Desmorets causaient un si grand tort aux marchands qu’ils commençaient

à déserter le marché d’Étampes. C’est ainsi

que le maire et les échevins, s’appuyant sur le précieux mémoire

rédigé par Plisson au XVIIe siècle au sujet précisément

des droits du bourreau, portèrent l’affaire devant le Parlement, qui

donna raison à la ville, par un arrêt de 1767. Le droit de havage

était réduit à une perception fixe, en argent, qui devait

être levée aux barrières de la ville, sur les grains

et les légumes secs exclusivement. Ainsi ce vieil usage perdait enfin,

à la grande satisfaction des habitants, son caractère abusif

et si curieusement moyenâgeux. Desmorets fut le dernier bourreau d’Étampes.

Il ne devait plus d’ailleurs exercer souvent son office, puisqu’au cours

du procès, la suppression en est envisagée. Les exécutions

avaient lieu place Saint-Gilles, à l’angle de la rue Traversière,

que l’on surnommait, à cause de cela, la rue de la Femme-sans-Tête

ou Monte-à-Regret. C’est là qu’étaient placés

une potence pour les con damnations capitales et un pilori qui servait, avec

le carcan, à infliger la peine du fouet ou de l’exposition, aggravée

par l’écriteau infâmant. Ces divers supplices reprirent activement

à Étampes pendant la seconde partie de la Révolution

et dans les années suivantes, durant lesquelles les vols et les brigandages

se multiplièrent.

Notre

ville nous offre à cette époque un exemple des idées

nouvelles et originales, qui surgissaient alors dans les esprits de toutes

les classes sociales, et de la hardiesse des conceptions et des tentatives.

Un chanoine de l’église Sainte-Croix, l’abbé Desforges, annonça

dans le Mercure de France, en juillet 1772, qu’il avait trouvé

le moyen de faire voler les hommes en l’air dans un cabriolet. Il demandait

à ceux que cette invention, évidemment merveilleuse, pouvait

intéresser une somme de 100.000 livres, si son expérience réussissait,

mais qui devait être préalablement déposée chez

un notaire. La curiosité de ces choses était telle qu’il trouva

la somme auprès de plusieurs habitants de Lyon, qui la remirent effectivement

à un notaire. L’abbé Desforges avait déjà construit

sa machine: elle avait la forme d’une gondole, couverte pour mettre à

l’abri de la pluie, mesurait environ 2m. 25 sur 1m. 15, et ne pesait que

quarante-huit livres. Mais le pilote pouvait emporter, en sus de son propre

poids, une valise de quinze livres. Toute la gondole était enduite

de plumes [p.83] et surmontée,

en outre, d’un parasol de plumes. Deux rames, également à longues

plumes, maniées par le pilote, devaient assurer le maintien et la

progression dans les airs. Il paraît que la machine était, en

principe, à l’épreuve des grands vents, de la pluie, des orages

et pouvait même servir de bateau, en cas de besoin. Elle devait voler

à la vitesse de trente lieues à l’heure et pouvait faire trois

cents lieues par jour pendant quatre mois. L’abbé Desforges avait

bien prévu qu’il faudrait protéger l’homme contre la violence

de l’air et pour cela, il devait porter une grande feuille de carton sur

sa poitrine et un bonnet sur sa tête, avec des verres pour les yeux.

On ne peut nier que cette invention reposait sur une vue prophétique

de ce qui devait être réalisé dans l’avenir, mais là

se borna le mérite du pauvre chanoine puisqu’en dépit de tous

ses efforts, il ne réussit pas à s’en voler. Il avait hissé

sa machine au sommet de la tour de Guinette, au milieu d’un grand nombre de

curieux. Installé dans son cabriolet, il donna le signal du départ,

«les ailes se déployèrent et se mirent en mouvement

avec une grande vitesse», mais dès qu’on le lâcha, il

retomba à terre. Il en fut quitte pour une contusion au coude. Il

paraît que sa foi dans son invention n’en fut pas ébranlée,

mais on ne connaît pas de lui d’autres tentatives. S’il avait rencontré

en France beaucoup de railleurs ou d’indifférents, il n’en fut pas

de même à l’étranger, «où l’on s’attendait,

en plusieurs endroits, le voir arriver dans sa gondole aérienne».

Sachons-lui gré, au moins, d’avoir porté loin le nom de notre

ville, associé à l’idée d’un rêve merveilleux

et non absurde, puisqu’il devait être un jour une réalité.

Malgré son échec, Desforges n’est pas tombé dans l’oubli

et son effort permet de considérer Étampes comme un des berceaux

de l’aviation. [p.84]

|

Édition

princeps: René de

SAINT-PÉRIER, La grande histoire d’une petite

ville: Étampes [in-4° (16 cm sur 25); 143 p.; 8

gravures sur bois originales

in-texto de Jules Lepoint-Duclos;

16 planches hors-texte dont deux croquis et 14 photographies originales

de Jules Lepoint-Duclos; ouvrage

couronne par l’Institut], Étampes,

Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne (1838-1938),

1938 [AME, ADE]. Dont une réédition remaniée

posthume à partir de 1964 dans le Bulletin Municipal d’Étampes.

Édition

princeps: René de

SAINT-PÉRIER, La grande histoire d’une petite

ville: Étampes [in-4° (16 cm sur 25); 143 p.; 8

gravures sur bois originales

in-texto de Jules Lepoint-Duclos;

16 planches hors-texte dont deux croquis et 14 photographies originales

de Jules Lepoint-Duclos; ouvrage

couronne par l’Institut], Étampes,

Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne (1838-1938),

1938 [AME, ADE]. Dont une réédition remaniée

posthume à partir de 1964 dans le Bulletin Municipal d’Étampes.