Les Antiquitez

de la Ville et du Duché

d’Estampes

Paris,

Coignard, 1683

Deuxième

Partie, Chapitre XXIV,

pp. 466-470.

|

Du Hameau, & de la Chapelle

du petit saint Mard.

|

DEUXIÈME

PARTIE, CHAPITRE XXIV.

Du Hameau,

& de la Chapelle du petit saint Mard.

LE Hameau

du petit saint Mard dependant de la Paroisse de saint Martin est situé

hors de l’enceinte des vieilles Estampes, à l’entrée de la

vallée d’Ormoy. Il prend son nom de la Chapelle qui y est dediée,

sous l’invocation de saint Medard: & est dit le petit saint Mard, pour

le distinguer du grand saint Mard, village & Paroisse, que l’on nomme

communement Challou saint Mard. Il se voit une transaction de l’an MCCXIX.

passée entre Odeline une Abbesse, & les Religieuses de l’Abbaye

de saint Cyr, d’une part (c’est une Abbaye de l’Ordre de saint Benoist

auprés de la ville de Pontoise, comme je croy, n’en ayant pû

trouver d’autre;) & le Prieur, & le Curé Chevecier de saint

Martin des vieilles Estampes, d’autre; pour les oblations, qui se faisoient

aux quatre fêtes annuelles, dans la Chapelle de ce lieu du petit

saint Mard, lesquelles doivent toutes appartenir au Chapelain qui dessert

cette Chapelle, par le commandement de l’Abbesse, en payant seulement au

Prieur & au Curé vingt sols parisis tous les ans, à ces

quatre fêtes, à sçavoir six à Noël, six

à Paques, quatre à la Pentecôte, & quatre à

la Toussaints. Lesquelles sommes le Chapelain est obligé de payer

precisément aux jours nommez ou le lendemain; à peine de payer

chaque jour de delay douze deniers, par forme d’amende. Cette transaction

contient deux conditions, l’une en faveur du Prieur & du Curé,

porte qu’outre cette pension, ils auront aussi toutes les oblations qui

se feront à ces fêtes annuelles pour les mariages, par les

Pelerins, par les femmes qui releveront de couches, & pour les defunts;

& l’autre condition, qui est favorable au Chapelain, le decharge du

payement de ce qu’il doit à chaque fête que le Chevecier obligera

les habitans du petit saint Mard, d’aller à sa Paroisse, & d’y

payer les droits Curiaux & aussi en cas d’interdit general, ou special

de cette Chapelle, qui y soit mis pour quelque faute du Prieur, ou du Curé.

Quarante ans

aprés il y eut une contestation entre le Curé & le Chapelain

de cette Chapelle, qui fut reglée l’an MCCLIX. par une transaction,

confirmée par l’Archevêque de Sens, & homologuée

par son commandement dans fon Officialité, laquelle porte que les

habitans du petit saint Mard seront obligez à l’avenir, [p.467]

d’aller à la fête de Pâque à

l’Eglise de saint Martin, recevoir les Sacremens du Curé, ou de

son Vicaire, & y payer les droits Curiaux: & qu’en cette consideration

le Chapelain demeurera dechargé de trois sol parisis sur les six

qu’il est obligé de payer ce jour-là. Voicy ces deux transactions

inserées l’une dans l’autre.

|

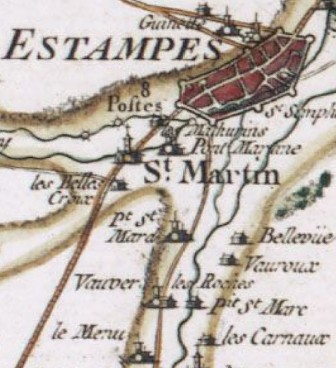

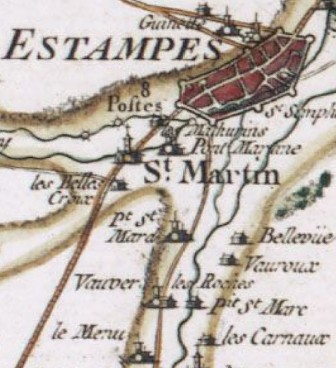

Carte de Cassini (édition de 1756), erronée

|

Omnibus præsentes Litteras inspecturis Petrus officialis

Curia Senonensis in Domino salutem: Noverint universi quòd cùm

inter Capicerium Ecclesiæ sancti Martini de Stampis veteribus, ex

una parte, & capellanum capellæ sancti Medardi, ex altera, coram

Domino Senonensi quæstio verteretur supcr hoc, quòd idem Capicerium

à Capellano prædicto sibi reddi petebat quandam annuam pensionem,

in qua dictum capellanum sibi teneri dicebat, ratione cujusdam compositionis

initæ inter prædecessores eorum, nomine dictarum Ecclesiæ

& Capellæ, secundùm quod continetur in quibus litteris

sigillis Abbatissæ sancti Cirici, & Conventus ejusdem loci sigillatis,

quorum tenor in modum qui sequitur præsentibus est insertus. Ego Odelina

sancti Cirici humilis Abbatissa, & totus ejusdem loci humilis conventus,

omnibus inposterum salutem: Noverit universitas nostra quod cum inter nos

ex una parte, & Priorem & capicerium de veteribus Stampis ex altera,

esset controversia super oblationibus quæ fiunt in Capella nostra de sancto Medardo in festis annualibus.

Tandem de bonorum & prudentum virorum consilio, composuimus in hunc

modum, Capellanus noster, qui de mandato nostro in dicta Capella ministrabit,

amodò oblationes festorum annualium in dicta Capella faciendas pacificè

percipiet, ita quòd singulis annis inposterum, reddet dictis Priori

& Capicerio viginti solidos parisiensis monetæ, scilicet in natali

Domini, sex solidos, in Pascha sex solidos, in Pentecoste quatuor solidos,

in festo omnium Sanctorum quatuor solidos: salvis tamen Priori

& Capicerio oblationibus de nuptiis, de Peregrinis, de purificationibus,

de Defunctis in prædictis festis. Quod si dictæ pensiones

singulæ in festo suo prædicto, vel in crastino festi solutæ

non fuerint, pro singulis diebus, quibus ultra terminum; pensio detinebitur,

duodecim denarios pro pœna eis restituere faciemus. Si verò Capicerius

Vet. Stamparum aliqua casu fortuito, aliquos parrochianos suos apud sanctum

Medardum commorantes, in festis annualibus ad Ecclesiam sancti Martini ire,

& Jura ibi Parrochialia reddere compellat, pensio quæ aßignata

est in festo, quo dictam Ecclesiam coacti adierint, non reddetur. Idem

erit si interdictum fuerit generale: vel si culpa Prioris vel Capicerii [p.468] dicta Capella fuerit interdicta.

Quòd ut ratum permaneat præsentem paginam in testimonium

fecimus annotari, & sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum

anno gratiæ MCCXIX. mense Junio. Tandem mediantibus bonis viris,

dicti Capicerius & Capellanus in præsentia dicti Domini, voluerunt

& consenserunt, quod dicta compositio, accedentibus consensu &

confirmatione Domimi Senonensis rata maneret, & ab ipsis, & eorum

successoribus de cætero firmiter & inviolabiliter servaretur,

hoc excepto quod in festo Paschali, Parrochiani dicti Capicerii apud sanctum

Medardum morantes, ad dictam Ecclesiam sancti Martini venire & confiteri

peccata sua prædicto Capicerio, vel Capellano suo, & alia Sacramenta

Ecclesiastica recipere, a jura Parrochialia eidem Capicerio solvere tenebuntur:

& tres solidos quidem de pensione dicto Capicerio debita in festo Paschæ,

& secundum prædictorum continentiam litterarum. Hujusmodi verò

compositionem innovatam prout superius est expressum, Dominus Senonensis

ratam habens, auctoritate Diocesana confirmavit, & nobis viva voce

præcepit, quod super præmißis omnibus eisdem Capicerio

& Capellano, in hujus rei testimonium & munimentum concederemus

litteras sigillo Senonensis Curiæ sigillatas; quod fecimus ad mandatum

dicti Domini & partium prædictarum. Datum anno Domini MCCLIX.

die veneris post festum omnium Sanctorum.

|

Dont traduction en Annexe 1.

Saint Médard de Soissons

|

On peut inferer de la premiere de ces

transactions ce que la tradition publie, qu’il y a eu autrefois au petit

saint Mard des Religieuses, non pas qu’il y ait eu un Monastere formé;

puis qu’il n’en reste nulles vestiges: mais une de ces habitations que

l’on appelloit Granchiæ Monialium, granges ou

metairies de Religieuses, plusieurs desquelles ont cité depuis

converties en ces petits Prieurez de la Campagne que l’on voit encore aujourd’huy,

dependans des Abbayes dont les biens qui font le revenu des Prieurez,

ont esté distraits, & que la demeure de ces Religieuses étoit

dans la Tour qui y reste.

La même transaction fait connoître

que la Chapelle du petit saint Mard appartenoit à l’Abbaye de saint

Cyr, & que le Chapelain qui y residoit, pour le service des Religieuses,

dependoit entierement de l’Abbesse, qui le pouvoit changer à sa

volonté; puis qu’elle transige des droits qui luy devoient appartenir.

Ce Chapelain logeoit dans une maison située du costé de la

plaine opposée à la Chapelle, la ruë entre deux, qui

n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Il y avoit pour marque sur

la porte une Croix gravée dans une pierre. [p.469]

Et de la seconde transaction de l’an 1259.

on infere avec beaucoup de probabilité que dés-lors l’état

des choses étoit changé: que les Religieuses en avoient

esté retirées: que le Chapelain avoit esté rendu

titulaire, puis qu’il transige de soy-même sans aucune dependance

de l’Abbesse: Et qu’avant cette transaction les habitans du petit saint

Mard pouvoient satisfaire au devoir Pascal dans cette Chapelle.

Enfin il y a grande apparence que ces Religieuses

en quittant cette demeure, donnerent à cens & rente les biens

qu’elles y avoient: & qu’en même temps ou peu aprés,

elles infeoderent quelqu’une de leur censivc: & qu’ayant negligé

de se faire reconnoître, ceux qui en ont jouy, dans la suite du temps,

ont porté la foy de ce fief au Seigneur de saint Cyr, ou pour ne

sçavoir pas où est située l’Abbaye de saint Cyr: ou

pour leur plus grande commodité. Peut-être aussi, que ces Religieuses

ont dans quelque necessité de leur maison, vendu ce fief, comme leur

étant un bien peu utile, & trop éloigné.

*

* *

|

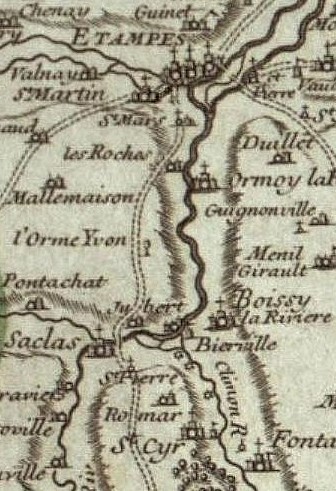

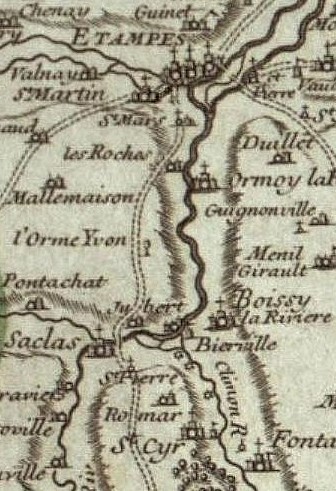

Le Petit-Saint-Mard et Saint-Cyr-la-Rivière

sur la carte de Réginald Outhier (1741)

|

Pour conclusion de cette seconde partie, je remarqueray qu’il y a eu dans

la ville d’Estampes, comme en beaucoup d’autres du Royaume, un lieu d’assemblée

de ces femmes devotes que l’on appelloit anciennement Beguines, dont

la place est encore aujourd’huy appellée le Carrefour des Beguines.

Il est situé au bout de la ruë de la Foulerie, vers saint Gilles,

& il en est fait mention dans les vieils papiers terriers de l’Abbaye

de Morigny. Ces femmes, sans renoncer au mariage, ny s’obliger par aucun

vœu, vivoient ensemble en chasteté religieuse, aussi long-temps qu’elles

vouloient: & se pouvoient retirer de la compagnie des autres sans encourir

aucun reproche. Elles étoient en si grande estime de vertu du temps

du Roy saint Loüis, que ce Monarque leur pourveut, en plusieurs villes

de son Royaume, d’habitations & de revenus pour leur entretien donna

par son testament à celles de Paris cent livres pour ayder à

achever leur bâtiment, & vingt livres pour être employées

â la subsistance des plus pauvres: & il ordonna à son successeur

de faire payer exactement les pensions viageres qu’il avoit données

à ces femmes qui vivoient religieusement ensemble.

Monsieur de Sponde Evêque de Pamiers

a remarqué dans ses Annales qu’il y a eu deux sortes de Beguines:

les unes qui furent infectées des erreurs des Beguards Heretiques

de la basse Allemagne: [p.470] &

d’autres qui vivoient vertueusement. Le Pape Clement V. a condamné

les premieres & leur Maîtres au Concile qu’il celebra l’an

1311. à Vienne en Dauphiné comme il est porté par

la decretale Ad nostrum; qui est tirée de ce

Concile: & les autres se sont éteintes avec le temps, dans

nôtre France.

|

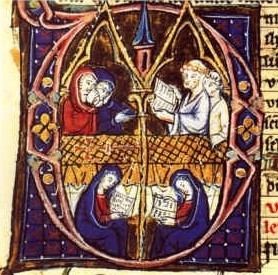

Béguines assistant

à une messe pour les morts

(Pays Bas, vers 1300)

In pluribus civitatibus & castris regni, domos

Beguinis mulieribus ad habitandum providit, & eis, in vita suis sumptibus

ministravit. Vita sancti Lud. p. 36.

Legamus ad ædificandum

& ampliandum locum Beguinarum Parisiis centum libras, & ad sustentationem

pauperiorum ex ipsis viginti libras;

Et plus bas: [p.470]

Volumus insuper & præcipimus

ut provisionem quam fecimus quibusdam honestis mulieribus, quæ Beguinæ

vocantur, in diversis civitatibus et villis religiosè degentibus,

servet et teneat hæres noster, qui nobis succedet in regno, & eam

servari faciat et teneri quamdiù vixerit earum quælibet, quæ

videlicet assignatæ fuerint alias competenter. Clem. lib. 5, tit.

11.

Dont traduction en Annexe

2.

|

Ossements trouvés lors du creusement d’une

fosse devant l’ancienne Chapelle (cliché B.G., 2004)

|

NOTES

Le Hameau du petit saint

Mard. Fleureau a déjà

parlé de ce hameau, p. 32, dans son Denombrement des Paroisses, au chapitre 18 de la première

partie, pour le ranger au nombre des hameaux dépendant de Saint-Martin

qui “répondent immediatement à la Prévôté

d’Estampes” (p.33).

Dependant de la Paroisse

de saint Martin. Fleureau n’a jusqu’ici

parlé que très brièvement de cette paroisse, page

6, au très

bref chapitre IV de la première partie intitulé la Fondation

d’Estampes les Vieilles. L’histoire ancienne en est de fait très

mal documentée. Il y reviendra surtout dans la troisième partie,

essentiellement consacrée à l’histoire des moines de Morigny,

pour raconter comment cette paroisse leur avait été donnée

par Philippe Ier en 1106, et ce qui s’ensuivit (pages 482 et suivantes).

Le Hameau du petit saint

Mard. Fleureau a déjà

parlé de ce hameau, p. 32, dans son Denombrement des Paroisses, au chapitre 18 de la première

partie, pour le ranger au nombre des hameaux dépendant de Saint-Martin

qui “répondent immediatement à la Prévôté

d’Estampes” (p.33).

Dependant de la Paroisse

de saint Martin. Fleureau n’a jusqu’ici

parlé que très brièvement de cette paroisse, page

6, au très

bref chapitre IV de la première partie intitulé la Fondation

d’Estampes les Vieilles. L’histoire ancienne en est de fait très

mal documentée. Il y reviendra surtout dans la troisième partie,

essentiellement consacrée à l’histoire des moines de Morigny,

pour raconter comment cette paroisse leur avait été donnée

par Philippe Ier en 1106, et ce qui s’ensuivit (pages 482 et suivantes).

Fleureau sait, par la Chronique de Morigny,

que les moines de Fleury (c’est-à-dire de Saint-Benoît-sur-Loire)

ont contesté cette donation par Philippe de Saint-Martin à

ceux de Morigny, prétendant en avoir reçu une donation antérieure

du même roi. A la suite de la Chronique, il l’impute à la

seule jalousie (Antiquitez, pp.481-482).

En réalité il semble que la contestation

n’ait porté que sur le Petit-Saint-Mard. En effet les moines de

Saint-Benoît-sur-Loire conservaient deux chartes de Philippe Ier leur

accordant le Petit-Saint-Mard: la première, de 1071, opérant

la dite donation (elle n’a été éditée qu’en

1895 par Maurice Prou), et la deuxième confirmant en 1080 cette même

donation parmi d’autres (elle n’a été éditée

qu’en 1900 par Alexandre Vidier et Maurice Prou). Elles seront bientôt

en ligne sur le présent Corpus.

Il se voit une

transaction de l’an MCCXIX. On remarquera que

Fleureau ne précise pas où était conservée

la charte qu’il cite ensuite et qui paraît aujourd’hui perdue: c’était

probablement dans le chartrier de la paroisse de Saint-Martin.

L’Abbaye de saint Cyr... auprés de la ville de Pontoise, comme je croy. Fleureau semble songer au couvent bénédictin

de Saint-Cyr-Saint-l'École, qui se trouve non pas près de Pontoise,

comme il le dit par erreur, mais de Versailles. Ce couvent fondé semble-t-il

vers 1155, sous l'évêque de Chartres de Chartres Robert III,

fut favorisé par le roi Louis VII, qui publia deux chartes en faveur

en sa faveur, l'une en 1156 et l'autre en 1157. Il faudrait en voir le texte.

L’Abbaye de saint Cyr... auprés de la ville de Pontoise, comme je croy. Fleureau semble songer au couvent bénédictin

de Saint-Cyr-Saint-l'École, qui se trouve non pas près de Pontoise,

comme il le dit par erreur, mais de Versailles. Ce couvent fondé semble-t-il

vers 1155, sous l'évêque de Chartres de Chartres Robert III,

fut favorisé par le roi Louis VII, qui publia deux chartes en faveur

en sa faveur, l'une en 1156 et l'autre en 1157. Il faudrait en voir le texte.

Le Curé

Chevecier. Le chevecier

(en latin usuel capicerius, qui se devrait plutôt écrire

capitiarius), était au départ un dignitaire

ecclésiastique préposé à la partie de l’église

où se trouvait le chevet (latin capitium). Son importance dans

les chapitres s’accrût progressivement à un tel point qu’il

finit par devenir le personnage principal de l’église paroissiale

sous la dénomination de curé.

On voit bien ici qu’en 1219 la première charte est signée par

le prieur et le chevecier, mais que la deuxième, en 1259, ne

l’est plus que par le chevecier.

Petrus officialis Curia Senonensis. “Pierre official de la curie (archiépiscopale) de Sens”.

Le Cartulaire de Notre d’Étampes présente aussi une

chartes de l’officialité de Sens datée des alentours de 1395

(n°CXIV p.138). Ce tribunal ecclésiastique

était une juridiction en plein essor, et qui était en cette

affaire parfaitement compétent puisqu’il s’agissait d’une affaire

ecclésiastique dont les deux parties relevaient du diocèse

de Sens.

Ce n’était pas toujours le cas: “Rien ne

nous apprend mieux l’abus qui s’était glissé dans les juridictions

ecclésiastiques que ce que raconte Loiseau dans son traité

des Seigneuries, qu’avant l’ordonnance de 1539 [celle de Villers-Cotterêts],

il y avait trente-cinq ou trente-six procureurs dans l’officialité

de Sens, et qu’il n’y en avait que cinq ou six au bailliage; et que depuis

cette ordonnance il n’y avait plus que cinq ou six procureurs à

l’officialité, et plus de trente au bailliage” (Histoire de France

de Sismondi).

On notera que Viollet-le-Duc

a étudié l’architecture des cachots de l’officialité

de Sens dans son Dictionnaire de l’Architecture, à l’article

“Prisons”, et que cet article a été

mis en ligne sur Wikipédia

(“Ces prisons, écrit-il notamment, ont été

bâties en même temps que l’officialité de Sens, et datent

par conséquent du milieu du XIIIe siècle.”).

Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre

XCIV de la première partie, Fleureau a porté un Recit

veritable de ce qui s’est paßé au siege de la Ville

d’Estampes en l’année 1652. Il y mentionne au début de mai un mouvement militaire

dans la plaine du Petit-Saint-Mard: Les regimens de Condé,

& de Bourgogne, avec sept autres Allemans d’infanterie se retirerent

dans le fauxbourg de S. Martin, qui étoit leur quartier; &

les regimens de Vitemberg, & de Brouk de cavalerie passerent

au de-là, dans la plaine du petit saint Mard, où ils se

mirent en bon ordre, pour soûtenir autant qu’ils pourroient leur

infanterie (p.271).

Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre

XCIV de la première partie, Fleureau a porté un Recit

veritable de ce qui s’est paßé au siege de la Ville

d’Estampes en l’année 1652. Il y mentionne au début de mai un mouvement militaire

dans la plaine du Petit-Saint-Mard: Les regimens de Condé,

& de Bourgogne, avec sept autres Allemans d’infanterie se retirerent

dans le fauxbourg de S. Martin, qui étoit leur quartier; &

les regimens de Vitemberg, & de Brouk de cavalerie passerent

au de-là, dans la plaine du petit saint Mard, où ils se

mirent en bon ordre, pour soûtenir autant qu’ils pourroient leur

infanterie (p.271).

Ceux qui en ont jouy, dans la suite du temps,

ont porté la foy de ce fief au Seigneur de saint Cyr. Il faut bien avouer que Fleureau n’est pas ici très clair.

Fait-il ici une simple conjecture, ou s’appuie-t-il sur quelque document

ou usage de son temps? Et de quel Saint-Cyr parle-t-il?

Du temps du Roy saint Loüis. Fleureau

s’appuie ici sur une compilation relative à saint Louis publiée

en 1617 par Claude Ménard (1574-1652), sous la forme d’un recueil

in-quarto en deux parties, chez l’éditeur parisien Sébastien

Cramoisy. Il réunissait l’Histoire de saint Louis en vieux

français par Joinville (mort en 1317); quelques pièces inédites

relatives à ce roi avec des observations critiques de Ménard;

la Vita de saint Louis par Geoffroy de Beaulieu, son confesseur,

et celle de Guillaume de Chartres, son chapelain; deux sermons du pape Boniface

VIII (mort en 1303) à l’occasion de la canonisation de saint Louis,

etc.

Monsieur de Sponde Evêque de Pamiers... dans ses Annales.

Fleureau fait ici (comme déjà p.93) allusion aux Annales

Ecclésiastiques de Henri de Sponde, évêque de Pamiers

(1568-1643), qui avait résumé celles de Baronius (1538-1607)

et les avait continuées de 1198 à 1640.

Bernard

Gineste, mai 2007

Toute critique ou contribution

sera la bienvenue. Any criticism or contribution

welcome.

|

ANNEXE

1

Chartes de 1219 et 1259

Texte latin donné par Fleureau (1682)

|

Traduction proposée par B. G. (2007)

|

Omnibus præsentes Litteras inspecturis Petrus officialis

Curia Senonensis in Domino salutem:

|

A tous ceux qui consulteront le présent acte, Pierre, official

de la curie de Sens, salut dans le Seigneur.

|

Noverint universi quòd cùm inter Capicerium Ecclesiæ

sancti Martini de Stampis veteribus, ex una parte, & capellanum capellæ

sancti Medardi, ex altera, coram Domino Senonensi quæstio verteretur

supcr hoc, quòd idem Capicerium à Capellano prædicto

sibi reddi petebat quandam annuam pensionem, in qua dictum capellanum

sibi teneri dicebat, ratione cujusdam compositionis initæ inter

prædecessores eorum, nomine dictarum Ecclesiæ & Capellæ,

secundùm quod continetur in quibus litteris sigillis Abbatissæ

sancti Cirici, & Conventus ejusdem loci sigillatis, quorum tenor in

modum qui sequitur præsentibus est insertus.

|

Que tous sachent ceci. Il y avait controverse devant Monseigneur

de Sens entre le chevecier de l’église de Saint-Martin des Vieilles

Étampes d’une part, et le chapelain de la chapelle Saint-Mard

de l’autre sur le point suivant. Le dit chevecier réclamait

que lui soit versée par le susdit chapelain une certaine rente

annuelle, à laquelle il disait que le dit chapelain était

tenu à son égard, au titre d’une certaine transaction effectuée

entre leurs prédécesseurs, au nom des dites église

et chapelle, selon ce qui et porté dans le dit acte scellé

des sceaux de l’abbesse de Saint-Cyr et du chapitre du dit établissement,

dont on a inséré dans le présent acte le contenu dont

voici la teneur: |

|

Ego Odelina sancti Cirici humilis Abbatissa, & totus ejusdem

loci humilis conventus, omnibus inposterum salutem: |

Moi Eudeline, humble abbesse de Saint-Cyr, et tout l’humble

chapitre du dit établissement, salut à tous dans l’avenir.

|

Noverit universitas nostra quod cum inter nos ex una parte,

& Priorem & capicerium de veteribus Stampis ex altera, esset controversia

super oblationibus quæ fiunt in Capella nostra de sancto Medardo

in festis annualibus. Tandem de bonorum & prudentum virorum consilio,

composuimus in hunc modum,

|

Que sache toute votre collectivité qu’il y avait

controverse entre nous d’une part, et les prieur et chevecier des Vieilles

Étampes d’autre part, au sujet des oblations qui se font dans notre

chapelle de Saint-Mard lors des fêtes annuelles. Finalement, par

l’avis de bonnes et prudentes personnes, nous avons transigé de

la manière qui suit.

|

Capellanus noster, qui de mandato nostro in dicta Capella

ministrabit, amodò oblationes festorum annualium in dicta Capella

faciendas pacificè percipiet, ita quòd singulis annis inposterum,

reddet dictis Priori & Capicerio viginti solidos parisiensis monetæ,

scilicet in natali Domini, sex solidos, in Pascha sex solidos, in Pentecoste

quatuor solidos, in festo omnium Sanctorum quatuor solidos: salvis tamen

Priori & Capicerio oblationibus de nuptiis, de Peregrinis, de purificationibus,

de Defunctis in prædictis festis.

|

Notre chapelain, qui desservira cette chapelle de par notre

mandat, percevra désormais sans qu’elles lui soient contestées

les oblations des fêtes annuelles, sous réserve que chaque

année à l’avenir il rende aux dits prieur et chevecier

vingt sous parisis, à savoir six sous à

Noël, six sous à Pâques, quatre sous à la Pentecôte

et quatre sous à la Toussaint. Cependant resteront réservées

au prieur et au chevecier les oblations des noces, des pélerins,

des relevailles et des défunts lors des dites fêtes.

|

Quod si dictæ pensiones singulæ in festo suo

prædicto, vel in crastino festi solutæ non fuerint, pro singulis

diebus, quibus ultra terminum; pensio detinebitur, duodecim denarios pro

pœna eis restituere faciemus.

|

Si les chacune des dites rentes n’est pas versée

lors de sa fête susprécisée, ni le lendemain, pour

chaque jour pendant lequel cette rente aura été retenue au-delà

du terme, nous leur ferons verser douze deniers à titre d’amende.

|

Si

verò Capicerius Vet. Stamparum aliqua casu fortuito, aliquos parrochianos

suos apud sanctum Medardum commorantes, in festis annualibus ad Ecclesiam

sancti Martini ire, & Jura ibi Parrochialia reddere compellat, pensio

quæ aßignata est in festo, quo dictam Ecclesiam coacti adierint,

non reddetur. Idem erit si interdictum fuerit generale: vel si culpa

Prioris vel Capicerii [p.468] dicta Capella

fuerit interdicta.

|

Mais

si le chevecier des Vieilles Étampes, pour quelque raison fortuite,

forçait certains de ses paroissiens demeurant à Saint-Mard

à se rendre à l’église de Saint-Matin lors des fêtes

annuelles et a y verser les droits paroissiaux, la rente dont le versement

est fixée lors de la fête où ils se seront rendus

à la dite église sous la contrainte ne sera pas versée.

Il en sera de même s’il y a un interdit général, ou

si par la faute du prieur ou du chevecier la dite chapelle était

frappé d’interdit. |

Quòd

ut ratum permaneat præsentem paginam in testimonium fecimus annotari,

& sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum anno gratiæ

MCCXIX. mense Junio.

|

Et

pour que cela reste bien établi, nous avons fait mettre par écrit

le présent document et l’avons certifié au renfort de nos

sceaux. Fait l’an de grâce 1219 au mois de juin.

|

Tandem mediantibus bonis viris, dicti Capicerius & Capellanus

in præsentia dicti Domini, voluerunt & consenserunt, quod dicta

compositio, accedentibus consensu & confirmatione Domimi Senonensis

rata maneret, & ab ipsis, & eorum successoribus de cætero

firmiter & inviolabiliter servaretur, hoc excepto quod in festo Paschali,

Parrochiani dicti Capicerii apud sanctum Medardum morantes, ad dictam Ecclesiam

sancti Martini venire & confiteri peccata sua prædicto Capicerio,

vel Capellano suo, & alia Sacramenta Ecclesiastica recipere, & jura

Parrochialia eidem Capicerio solvere tenebuntur: & tres solidos quidem

de pensione dicto Capicerio debita in festo Paschæ, & secundum

prædictorum continentiam litterarum.

|

Pour finir, grâce à la médiation de gens de

bien, les dits chevecier et chapelain, en présence du dit Monseigneur,

ont accepté et consenti que la dite transaction, complétée

par l’accord et la confirmation de Monseigneur de Sens, demeure en vigueur et qu’elle soit maintenue

par eux et par leurs successeurs à venir fermement et inviolablement,

avec cette exception: lors de la fête de Pâques, les paroissiens

du dit chevecier demeurant à Saint-Mard seront tenus de venir

à la dite église de Saint-Martin et confesser leurs péchés

au susdit chevecier, ou à leur chapelain, er recevoir les autres

sacrements de l’Église, et ils seront tenus de régler les

droits paroissiaux au dit chevecier, et trois sous évidemment de

la pension dus au dit chevecier lors de la fête de Pâques et

selon la teneur de la susdite charte,

|

Hujusmodi verò compositionem innovatam prout superius est

expressum, Dominus Senonensis ratam habens, auctoritate Diocesana confirmavit,

& nobis viva voce præcepit, quod super præmißis

omnibus eisdem Capicerio & Capellano, in hujus rei testimonium &

munimentum concederemus litteras sigillo Senonensis Curiæ sigillatas;

quod fecimus ad mandatum dicti Domini & partium prædictarum.

|

Et Monseigneur de Sens, agréant cette transaction modifiée

comme on vient de le dire, l’a confirmée de par son autorité

diocésaine, et il nous a prescrit de vive voix de donner aux dits

chevecier et chapelain un acte portant tout ce qui vient d’être

dit en témoignage et certification de cette affaire, portant le

sceau de la curie de Sens. Et c’est ce que nous avons fait, à la

demande du dit Monseigneur et des susdites parties.

|

Datum anno Domini MCCLIX. die veneris post festum omnium Sanctorum.

|

Donné l’an du Seigneur 1259, le vendredi après la

Toussaint.

|

|

ANNEXE

2

Extraits de la Vie de saint Louis sur

les Béguines

Texte donné par Fleureau (1682)

|

Traduction proposée par B.G. (2007)

|

In pluribus civitatibus & castris regni, domos Beguinis mulieribus

ad habitandum providit, & eis, in vita suis sumptibus ministravit.

Vita sancti Lud. p.

36.

|

Dans plusieurs villes et places fortes du royaume, il pourvut de

demeures les femmes béguines pour qu’elles y résident, et

il les assista de ses deniers de son vivant.

Vie de saint Louis,

p.36

|

Legamus ad ædificandum & ampliandum locum Beguinarum Parisiis

centum libras, & ad sustentationem pauperiorum ex ipsis viginti libras;

|

Nous léguons cent livres pour la construction et l’agrandissement

de l’établissement des Béguines de Paris, et vingt livres

pour donner à manger aux plus pauvres d’entre elles;

|

Et plus bas: [p.470] Volumus

insuper & præcipimus ut provisionem quam fecimus quibusdam

honestis mulieribus, quæ Beguinæ vocantur, in diversis civitatibus

et villis religiosè degentibus, servet et teneat hæres noster,

qui nobis succedet in regno, & eam servari faciat et teneri quamdiù

vixerit earum quælibet, quæ videlicet assignatæ fuerint

alias competenter.

Clem. lib. 5, tit.

11.

|

Et plus bas: Nous voulons en outre et nous ordonnons que notre

héritier, qui nous succèdera sur le trône, conserve

et maintienne la rente que nous avons instituée en faveur de certaines

femmes honnêtes appelées Béguines, qui vivent pieusement

dans diverses villes et villages, et qu’il fasse conserver et maintenir,

aussi longtemps qu’il vivra, toutes celles qui auraient été

instituées autrement de manière justifiée.

Clem. [?] livre 5, article 11.

|

|

ANNEXE

3

Léon Marquis

sur le Petit-Saint-Mars (1881)

Petit-Saint-Mars (Le). — Hameau très-ancien,

situé à 2,200 mètres sud-ouest, sur la route de Saclas.

La chapelle Saint Médard du Petit-Saint-Mars, dont on voyait encore

des débris importants il y a quelques années, existait déjà

l’an 1219 (3). Son revenu était

de 50 livres en 1648 (4). Elle appartenait

aux religieuses de Saint-Cyr au XVIIIe siècle et fut vendue comme

bien national, avec 8 perches de terre, le 2 juillet 1791, à Gilles

Villemaire, aubergiste à La Fontaine, moyennant 1,050 fr. (5).

(3) Fleureau,

p. 466.— (4) Documents particuliers. — (5) Archives départementales.

Les Rues d’Étampes

et ses monuments, 1881, p. 209.

|

|

ANNEXE

4

René de Saint-Périer

sur la Tour du Petit-Saint-Mars (1938)

|

La Tour du Petit Saint-Mard

Infiniment plus

modeste que la belle tour de Guinette, en partie masquée par des

maisons et par cela même fort peu connue, cette tour mutilée

offre cependant un réel intérêt parce qu’elle nous prouve

l’existence, au XIIe siècle et peut-être même auparavant,

d’un autre ouvrage militaire destiné à la défense

d’Étampes. C’était une tour carrée de douze mètres

de côté, dont il ne subsiste que le rez-de-chaussée

et une faible partie d’un premier étage, indiqué par un retrait

de la maçonnerie sur lequel reposaient les poutres du plancher et

qu’éclairaient quatre fenêtres. Le rez-de-chaussée

ne présente aucune ouverture ancienne, ce qui montre bien qu’il

s’agit d’une construction de défense; on pénétrait

dans la tour par le premier étage au moyen d’escaliers mobiles.

Les murs ont plus de deux mètres d’épaisseur et sont bien

construits, les angles et les ouvertures soigneusement appareillés.

Une seule face en est visible pour le passant, des maisons venant s’appuyer

sur les trois autres. Aucun texte ne mentionne l’existence de cette tour,

tandis que par un diplôme de Philippe Ier, de 1071, on sait que

l’église de Saint-Mard fut donnée par lui à l’abbaye

de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce document sur une très ancienne

église, qui donna son nom au petit hameau d’Étampes-les-vieilles

et qui ne fut détruite qu’en 1848, entraîna sans doute l’attribution

souvent faite de la tour du Petit-Saint-Mard, à un dernier reste

de cette église. Elles ne peuvent cependant pas être confondues,

leur emplacement n’étant pas le même et la tour étant

bien un ouvrage militaire, remontant peut-être à l’époque

où seule existait Étampes-les-Vieilles, destiné à

la défense de la vieille ville et à la surveillance de l’ancienne

route d’Orléans par Saclas, qui s’étend à ses pieds.

Étampes, la grande

histoire d’une petite ville, 1938, p. 103.

|

|

ANNEXE

5

Léon Guibourgé

sur la chapelle du Petit-Saint-Mars (1957)

Elle fut démolie,

rapporte M. Maxime Legrand, en 1826 par un entrepreneur qui devait la

transporter à Oisonville, mais qui mourut au cours des travaux.

Ses débris furent alors dispersés. Le musée d’Etampes

possède deux curieux chapiteaux qui en proviennent. Il y a aussi,

au Musée, la photographie d’un dessin de M. Lenoir, ancien conservateur,

représentant le portail de cet édifice, près de l’emplacement

duquel sont encore les restes de la tour, dont parle dom Fleureau, comme

demeure des religieuses. Cette tour était massive et carrée

et donnait à l’endroit le nom de «fief de la Tour-Carrée».

C’est le seul vestige ancien qui existe actuellement au Petit-Saint-Mars.

Étampes Ville Royale,

1957, p. 211.

|

|

ANNEXE

6

Frédéric

Gatineau sur les Béguines et Petit-Saint-Mars (2003)

BÉGUINES (les)

Une maison

dite «les Béguines», rue de la Foulerie,

est citée dans un acte de 1567 (AN MC).

Les Béguines étaient des religieuses

qui vivaient en couvent sans avoir prononcé de

vœux. Cette communauté est citée par Basile

Fleureau mais elle n’est déjà plus qu’un souvenir

à son époque.

|

BÉGUINES (carrefour des)

Cet ancien nom de l’actuelle rue

de la Manivelle est cité en 1731 (ADE E sup).

803). La maison précédente devait être

située non loin.

|

PETIT SAINT-MARS

Ce hameau

est cité en 1591 (ADE H dépôt 1B). Il est

orthographié «Petit Saint-Marc» sur le plan

Trudaine.

Sur le plan de 1741 (AD E3845)

figure un puits à la pointe de l’actuelle voie Romaine

et de la route de Saclas.

Saint Mars est une contraction

locale de Saint Médard, titulature de l’ancienne chapelle

du hameau.

Le terme «Petit»

Saint-Mars le distingue du «Grand» Saint-Mars, château

et domaine de la paroisse de Chalo-Saint-Mars.

La fête du quartier avait lieu

le 1er dimanche de Pâques. En 1902, c’est dans ce hameau

que fut finalement tué le bandit Britannicus au terme de

sa cavale après le meurtre du brigadier Dormoy à Angerville.

Le lotissement date de 1954.

Le Petit-Saint-Mars est aussi le nom d’un lieu-dit du cadastre.

[LD 96]

|

PETIT SAINT-MARS (château)

La façade

sud daterait du 17e. La façade nord du 18e. On remarque

un fronton avec œil-de-bœuf. Claude Hémard est seigneur

du Petit-Saint-Mars en 1652 et encore en 1684 (BMS SM) Poilloüe

de Saint-Mars , ancien officier major aux Gardes Françaises,

est seigneur du Petit-Saint-Mars en 1789. Ce château était

la propriété de Madame de la Bigne au 19e siècle,

femme très dévouée et charitable. Une chapelle

du château est encore citée en 1931. Ce domaine est maintenant

la propriété de l’Hôpital général.

L’hospice, annexe de l’hôpital tenue par les Augustines hospitalières

de l’Hôtel-Dieu de Paris, s’y est installé en 1954, d’abord

au château. La section des invalides s’est ouverte en 1958, pour

l’occasion on a surélevé les communs. De nouveaux locaux

ont été bâtis en 1963. Sur un plan de 1960, la

chapelle est le deuxième petit bâtiment sur la gauche côté

cour (ADE 85211). Les anciens communs du château du Petit-Saint-Mars

ont été aménagés en salles de formation

pour l’hôpital. Ce pavillon a été dénommé

pavillon du docteur Calley.

|

PETIT SAINT-MARS (chemin du)

Ancien nom

de l’actuelle rue de la Plaine au cadastre de 1827.

|

PETIT SAINT-MARS (rue du)

Cette voie traverse le

faubourg du même nom. [PV E7]

Au n° 4, ferme de l’Ardoise.

Au n° 30, tour du Petit

Saint Mars

Au n° 36, maison de l’ancien

octroi.

Au n° 47, maison avec vieille

porte en pierre côté cour.

Sur un vieux mur, on voit une

plaque indicatrice ancienne.

|

PETIT SAINT-MARS (sente du)

Ce chemin

longe les murs de l’ancien domaine du Petit-Saint-Mars. [PV E8]

Étampes en lieux

et places, 2003, pp. 95-96.

|

|

|

Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de

la ville et du Duché d’Estampes, pp. 466-470. Saisie:

Bernard Gineste, 2007.

|

Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre

XCIV de la première partie, Fleureau a porté un

Une maison... qui n’a esté demolie que depuis l’an 1652. Rappelons qu’au chapitre

XCIV de la première partie, Fleureau a porté un  Léon MARQUIS, «Petit-Saint-Mars (Le)», in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Histoire

- Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie et Bibliographie,

avec des documents inédits, plans, cartes et figures pouvant servir

de suppléments et d’éclaircissement aux Antiquités

de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile Fleureau [in-8°;

438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun], Étampes,

Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé:

Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996]. p.209

[bref paragraphe dont nous donnons le texte ici en

Léon MARQUIS, «Petit-Saint-Mars (Le)», in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Histoire

- Archéologie - Chronique - Géographie - Biographie et Bibliographie,

avec des documents inédits, plans, cartes et figures pouvant servir

de suppléments et d’éclaircissement aux Antiquités

de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile Fleureau [in-8°;

438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun], Étampes,

Brière, 1881 [dont deux rééditions en fac-similé:

Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de la Tour Gile, 1996]. p.209

[bref paragraphe dont nous donnons le texte ici en