Les Antiquitez

de la Ville et du Duché

d’Estampes

Paris, Coignard, 1683

Deuxième Partie, Chapitre

XXIII, pp. 464-465.

|

De I’Hôpital de saint Jean au haut

pavé

|

DEUXIÈME

PARTIE, CHAPITRE XXIII.

De I’Hôpital

de saint Iean au haut pavé.

IL y

a encore dans le même Faux-bourg de saint Martin, en la partie la

plus proche de la ville, dite le haut-pavé, à cause de sa

situation à l’égard du reste, un Hôpital dont la Chapelle

est dediée sous l’invocation de saint Jean l’Evangeliste, &

de saint Altin, l’un des compagnons des saints Savinien & Potentien,

Apôtres de ce pays. Cet Hôpital étoit anciennement appellé

le Refuge des pauvres. Je n’ay pû jusques à maintenant connoître

son vray Fondateur, mais j’ay appris par la Charte suivante de l’an 1085.

que Roy Philippe Premier en a esté le Bienfacteur, & qu’il y

a donné, à perpetuité, un arpent de terre, assis au

long de la riviere, & le droit de la riviere en toute l’étendue

de cette terre, quitte & déchargé de toutes coûtumes,

& autres droits deus à Sa Majesté, avec pareil affranchissement

pour tous ceux qui l’habitoient [p.465] alors,

& pour ceux qui s’établiroient à l’avenir au dedans des

limites de cet arpent de terre, & deffences à ses Officiers

de lever sur eux aucune chose que les droits accoûtumez du marché,

lors qu’ils viendroient à celuy du Roy: auquel ils ne pourroient

les contraindre de vendre leur marchandise à credit. Le Roy donne

pouvoir par la même Charte au Procureur de cet Hôpital, de disposer

de cet arpent de terre comme il le jugera à propos pour le bien

& l’utilité de cet Hôpital. Voicy la Charte.

In

nomine Domini, Philippus Francorum Rex Notum fieri volumus fidelibus

nostris quòd de terra nostra, videlicet de dominio nostro Domui

Dei, quæ dicitur receptaculum siquidem Pauperum, apud veteres Stampas

juxta pontem, arpennum unum donavimus, ea ratione, ut ipsa Domus terram

illam in perpetuum teneat & poßideat solutam & quietam:

nec ullam deinceps redhibitionem, seu consuetudinem indè habeamus,

nec nos, nec ministeriales nostri. Præcipimus autem & auctoritate

Regiæ Majestatis

inhibemus, quòd nullus Præpositus noster, nec cæteri

ministeriales nostri, nec alia quælibet persona de præfata

terra quamlibet consuetudinem requirere seu capere, nec in ipsa violentiam,

seu toltam facere præsumat; excepto Domus ipsius Procuratore, qui

de ea rationabiliter & justè disponat. Hospites autem qui in

ipso arpenno conversantur & conversaturos ab omni consuetudine nostra,

quæ de ipsa terra ab ipsis requiratur, tàm à nobis quàm

à ministerialibus nostris, seu aliqua alia persona, nisi à

præfato Procuratore, solutos, pro Deo, clamamus & quietos. Quod

si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nihil ab eis, præter

justam fori consuetudinem, requiratur aut exigatur. Credantias facere non

cogantur. ln locis nostris nulla eis violentia fiat. Similiter autem eidem

Hospitio aquam juxta terram ipsam profluentem eodem jure donavimus solutam

& quietam. Et ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri, &

nominis nostri Charactere & sigillo signari & corroborari præcepimus

Gervasi Dapiferi, Theobaldi Constabularii, Lancelini Buticularii, Galerauni [sic] Camerarii. Actum Stampis, anno Incarn.

verbi MLXXXV. Regni verò nostri XXIV. Guillermo præposito

Stampis Gildebertus in vicem Goiffridi paris. Episcopi cancell. relegendo

subscripsit.

|

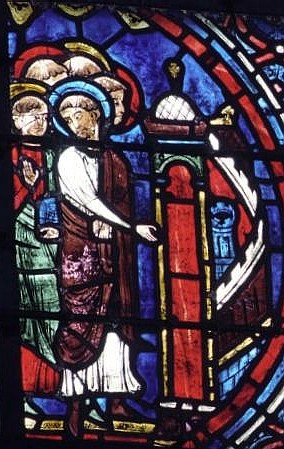

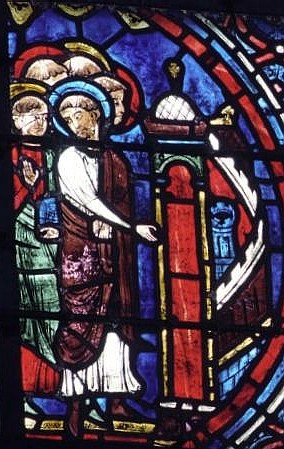

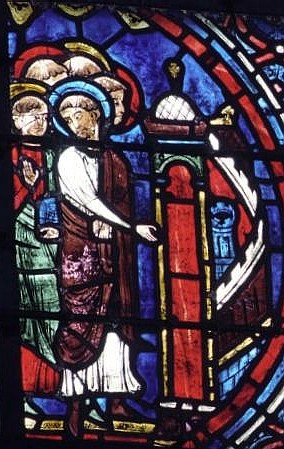

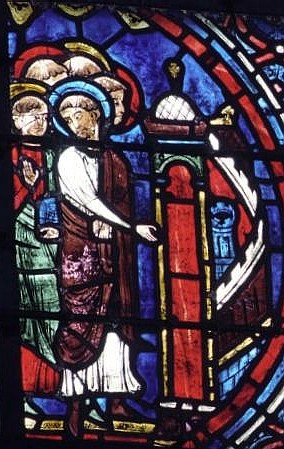

Saints Savinien, Altin, Potentien et Coald

(vitrail de Chartres)

|

|

NOTES

Saint Altin, l’un

des compagnons des saints Savinien & Potentien, Apôtres de ce

pays. Fleureau a déjà parlé au chapitre V de la première

partie, de l’évangélisation de la région d’Étampes,

qu’il suppose avoir été le fait des apôtres légendaires

du diocèse de Sens. Altin (qui aurait

évangélisé Orléans et Chartres) serait passé

par Étampes, lors de l’épisode où saint Savinien

(fondateur de l’église de Sens) l’aurait envoyé à

Chartres. Dans la version acceptée par Fleureau, ces personnages

auraient été des disciples directs de saint Pierre et tout

cela se serait passé au premier siècle. Il est l’un des derniers

auteurs à croire une chose pareille. On essaye ensuite de sauver

l’historicité de ces personnages en les faisant vivre au troisième

siècle.

Saint Altin, l’un

des compagnons des saints Savinien & Potentien, Apôtres de ce

pays. Fleureau a déjà parlé au chapitre V de la première

partie, de l’évangélisation de la région d’Étampes,

qu’il suppose avoir été le fait des apôtres légendaires

du diocèse de Sens. Altin (qui aurait

évangélisé Orléans et Chartres) serait passé

par Étampes, lors de l’épisode où saint Savinien

(fondateur de l’église de Sens) l’aurait envoyé à

Chartres. Dans la version acceptée par Fleureau, ces personnages

auraient été des disciples directs de saint Pierre et tout

cela se serait passé au premier siècle. Il est l’un des derniers

auteurs à croire une chose pareille. On essaye ensuite de sauver

l’historicité de ces personnages en les faisant vivre au troisième

siècle.

La Charte suivante

de l’an 1085. On notera que Léon Marquis

en 1881 écrit par distraction 1055, et que Léon Guibourgé

en 1957 en conclut avec une certaine légèreté que

l’établissement qui bénéficie de la charte de 1085

existait donc déjà en 1055. Ainsi se forgent souvent les

légendes de l’histoire locale.

Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La

première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,

celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),

la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes

de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où

il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition

de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste

il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement

pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison

de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon Annexe 1) tend à démontrer que Fleureau

avait sous les yeux soit le Cartulaire de Morigny (qui est du XIIIe siècle),

soit une copie qui en était extrêmement proche. La seule variation

intéressante de ces éditions concerne la dénomination

donnée par le roi à l’établissement en question. Voyez

la note suivante.

Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La

première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,

celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),

la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes

de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où

il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition

de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste

il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement

pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison

de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon Annexe 1) tend à démontrer que Fleureau

avait sous les yeux soit le Cartulaire de Morigny (qui est du XIIIe siècle),

soit une copie qui en était extrêmement proche. La seule variation

intéressante de ces éditions concerne la dénomination

donnée par le roi à l’établissement en question. Voyez

la note suivante.

Domui Dei, quæ

dicitur receptaculum siquidem Pauperum. “à

la Maison Dieu qui est appelée Refuge, c’est-à-dire des Pauvres”. Le texte de Fleureau est ici fautif, et il lui

faut préférer celui du Cartulaire de Morigny, suivi

par Menault et Prou: domui

Domini Dei, que dicitur Receptaculo siquidem pauperum, “à la Maison du Seigneur

Dieu qui est appelée Au Refuge, c’est-à-dire des Pauvres”. Ce texte présente deux particularités intéressantes

qui disparaissent dans l’édition princeps de Fleureau.

Tout d’abord l’auteur de la charte n’a pas à

l’esprit les expressions postérieures Maison Dieu ou Hôtel

Dieu, dont on a sans doute eu tort de voir dans notre charte la toute

première occurrence (opinion répercutée notamment

par Patrick Lanotte dans sa thèse soutenue en 1998 à Reims,

Médecine, médecins et hospitalité dans le

haut Moyen Age. L’exemple de Reims. L’origine de l’Hôtel-Dieu de

Reims au VIe siècle: mythe ou réalité? p.44).

Fleureau a simplifié

le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage

de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte

utilise délibérément une expression typiquement biblique,

Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur

Dieu”, qui désigne régulièrement

dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,

26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;

V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques

XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique

déjà l’expression Domus Dei désignait un

temple.

Fleureau a simplifié

le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage

de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte

utilise délibérément une expression typiquement biblique,

Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur

Dieu”, qui désigne régulièrement

dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,

26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;

V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques

XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique

déjà l’expression Domus Dei désignait un

temple.

L’idée est donc éminemment théologique.

Cet établissement étampois est assimilé au Temple

même de Dieu parce qu’on y accueille les pauvres, à qui le

Christ s’est lui-même assimilé, comme le rappelle encore

l’inscription latine qui est sur la façade de l’ancien Hôtel-Dieu

d’Étampes, à côté de Notre-Dame, rue de la

République.

C’est sans doute là l’origine des expressions

Maison Dieu ou Hôtel Dieu, appliquée

ultérieurement aux hospices, mais il n’est pas probable qu’il s’agisse

déjà ici d’une appellation vernaculaire. Il semble

qu’il s’agisse plutôt à cette date encore d’une périphrase

scripturaire destinée à souligner le mérite de cette

donation. Ce mérite n’est pas moindre que celui d’une donation à

un établissement cultuel.

Par ailleurs on

notera que le nom de l’établissement n’est pas donné au

nominatif, Receptaculum, “le Refuge”, que Fleureau a cru devoir rétablir, comme semble l’imposer

le contexte grammatical, mais à l’ablatif, Receptaculo, “Au Refuge”. Or il ne s’agit certainement pas d’une

faute, car plusieurs chartes étampoises présentent cette

caractéristique, qui doit refléter un usage local, celui

d’user de noms de lieu précédés de la préposition

à. Ainsi dans la charte de 1046: in uilla que

dicitur Montelosberti, “dans le domaine appelé

Au Mont-Losbert”.... alodum unum qui dicitur Magniruallo et Frotmundiuillario,

“un alleu appelé

A Magneruel et à Fromonvilliers”, etc. Et de même

encore en 1274 dans une charte étampoise de la reine Marguerite: boucheriam

stampensem quæ dicitur ad novos stallos, “la boucherie étampoise appelée Aux Nouveaux

Étaux”.

violentiam, seu toltam facere. “ni

violence ni toulte”. Voici les graphies attestées par le Lexicon de Niermeyer pour la toulte: tolta, tulta, touta, tutta, tota. C’est au départ

le participe passé du verbe tollere, “lever”. Le fait que la toulte, autrement

dit la taille, soit mise sur le même plan que la violence

indique assez qu’il s’agit d’une imposition dont la perception se distingue

mal du racket ou du bakchich. Niermeyer traduit ce mot en français

par “taille”,

et en anglais par “arbitrary exaction”... Voilà qui devrait faire réfléchir

les tenants d’une privatisation à marche forcée de pans entiers

de la puissance publique, et d’une diminution de la masse salariale des

fonctionnaires; mais ni l’histoire, ni la géographie

du Tiers-Monde, ne sont généralement le fort des tenants de

cette nouvelle religion. Estimons-nous heureux déjà de cette

tolérance présidentielle: “Vous avez le droit de faire de la littérature ancienne” (19 avril 2007).

Bernard

Gineste, 9 mai 2007

Toute critique ou contribution

sera la bienvenue. Any criticism or contribution

welcome.

|

ANNEXE

1

La charte de 1085

Texte de Fleureau (1682)

|

Texte de Prou (1908)

|

Traduction de B. G. (2007)

|

|

In nomine Domini, Philippus [Ø] Francorum Rex |

In nomine Domini, Philippus, Dei gratia Francorum Rex.

|

Au nom du Seigneur, Philippe par la grâce de Dieu roi

des Francs.

|

Notum fieri volumus fidelibus nostris quòd de terra

nostra, videlicet de dominio nostro Domui [Ø] Dei, quæ dicitur receptaculum siquidem Pauperum, apud veteres Stampas juxta pontem,

arpennum unum donavimus, ea ratione, ut ipsa Domus terram illam in perpetuum teneat & poßideat solutam &

quietam: nec ullam deinceps redhibitionem, seu consuetudinem indè habeamus,

nec nos, nec ministeriales nostri.

|

Notum

fieri volumus fidelibus nostris quod de terra nostra, videlicet de dominio

nostro, domui Domini Dei, que dicitur Receptaculo siquidem pauperum, apud Veteres Stampas juxta pontem,

arpennum unum donavimus, ea ratione ut ipsa domus terram illam imperpetuum

teneat et possideat solutam et quietam: nec ullam deinceps redhibitionem,

seu consuetudinem inde habeamus, nec nos, nec ministeriales nostri.

|

Nous voulons qu’il soit connu de nos féaux

que nous avons donné, sur notre terre, à savoir sur notre

domaine, à la Maison du Seigneur Dieu appelée A l’Asile,

c’est-à-dire à

celui des pauvres, un arpent situé aux Vieilles Étampes

près du pont, étant précisé que cette maison

tiendra et possèdera cette terre à perpétuité

sans aucune charge ni contestation possible, et que ni nous-même

ni nos officiers ne pourrons nous la faire restituer ni en tirer de redevance.

|

|

Præcipimus autem & auctoritate Regiæ Majestatis inhibemus, quòd

nullus Præpositus noster, nec cæteri ministeriales nostri,

nec alia quælibet persona de præfata terra quamlibet consuetudinem

requirere seu capere, nec in ipsa violentiam, seu toltam facere præsumat;

excepto Domus ipsius Procuratore, qui de ea rationabiliter & justè

disponat. |

Precipimus

autem et auctoritate regie majestatis inhibemus, quod nullus prepositus

noster, nec ceteri ministeriales nostri nec alia quelibet persona de prefata

terra quamlibet consuetudinem requirere seu capere nec in ipsa violentiam

seu toltam facere presumat; excepto domus ipsius Procuratore, qui de ea

rationabiliter et juste disponat.

|

Nous prescrivons, et nous interdisons de par l’autorité

de notre majesté royale qu’aucun de nos prévôts, ni

aucun autre de nos officiers ni aucune autre personne que ce soit réclame

ou perçoive quelque redevance que ce soit sur la susdite terre, ni

qu’ils y exercent violence ou exaction, hormis le directeur de la dite maison,

qui en disposera d’une manière raisonnable et juste.

|

|

Hospites autem qui in ipso arpenno conversantur & conversaturos

ab omni consuetudine nostra, quæ de ipsa terra ab ipsis requiratur, tàm à nobis quàm

à ministerialibus nostris, seu aliqua alia persona, nisi à

præfato Procuratore, solutos, pro Deo, clamamus & quietos. |

Hospites

autem qui in ipso arpenno conversantur, et conversaturos, ab omni consuetudine

nostra, que de ipsa terra ab eis requiratur

tam a nobis quam a ministerialibus nostris seu aliqua alia persona, nisi

a prefato procuratore, solutos, pro Deo clamamus et quietos.

|

Quant aux tenanciers qui habitent et habiteront sur cet arpent,

nous les proclamons pour l’amour de Dieu francs et quittes de tout droit

coutumier qui leur serait réclamé, tant par nous-même

que par nos officiers ou par toute autre personne, hormis le susdit directeur.

|

Quod si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nihil

ab eis, præter justam fori consuetudinem, requiratur aut exigatur.

Credantias facere non cogantur.

ln locis nostris nulla eis violentia fiat [Ø].

|

Quod

si ad forum nostrum vendere vel emere venerint, nichil ab eis preter

justam fori consuetudinem requiratur aut exigatur; creditantias facere non cogantur. ln locis nostris

nulla eis violencia fiat nec tolta fiat.

|

Et s’ils se

rendent à notre marché pour y vendre ou y acheter, qu’on

ne réclame ni n’exige d’eux rien de plus que le juste droit de marché. Qu’on ne les force

pas à vendre à crédit. Sur nos terres, qu’il ne se

fasse ni violence ni exaction à leur encontre. |

Similiter autem eidem Hospitio aquam juxta terram ipsam profluentem

eodem jure donavimus solutam & quietam.

|

Similiter

autem eidem hospicio aquam juxta terram ipsam profluentem eodem jure

donavimus solutam et quietam.

|

Nous avons pareillement donné au dit hospice l’eau

qui s’écoule le long de la dite terre, sous le même

régime, sans aucune charge ni contestation

possible

|

Et ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri, &

nominis nostri Charactere &

sigillo signari & corroborari præcepimus

|

Et

ut hoc firmum permaneat, memoriale istud inde fieri & nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari

precepimus

|

Et pour que cela demeure fermement, nous avons ordonné

qu’on en fasse le présent document et qu’il soit marqué

et certifié du monogramme de notre nom et de notre sceau.

|

[Ø] Gervasi Dapiferi, [Ø] Theobaldi Constabularii,

[Ø] Lancelini Buticularii, [Ø] Galerauni [sic] Camerarii.

|

$ Gervasi dapiferi. $ Theobaldi constabularii.

$ Lancelini buticularii. $ Galeranni camerarii.

|

Marque du sénéchal Gervais. Marque du connétable

Thibaud. Marque du bouteiller Lancelin. Marque du chambrier Galerran.

|

Actum Stampis, anno Incarn. verbi MLXXXV. Regni verò

nostri XXIV. Guillermo præposito Stampis

|

Actum

Stampis, anno incarnati Verbi .M°.LXXX°.V°., anno regni nostri .XX°.IIII°. Guillermo preposito

Stampis.

|

Fait à Étampes, l’an de l’incarnation du Verbe

1085, et 24 de notre règne, alors que Guillaume était prévôt

d’Étampes.

|

Gildebertus in vicem Goiffridi paris. Episcopi cancell. [Ø] relegendo subscripsit.

|

Gildebertus

[Corrigez: Gislebertus

(note de Prou)] ad vicem Goisfridi, Parisiorum episcopi, cancellarii nostri relegendo subscripsit.

|

Gilbert, après relecture, a souscrit, à la

place de notre chancelier, l’évêque de Paris Geoffroy.

|

|

|

|

Exemple de monogramme de Philippe Ier

|

ANNEXE

2

Léon Marquis

sur l’Hôpital Saint-Jean (1881)

Rue Saint-Jean. — A gauche de la rue Saint-Martin et faisant

suite à la rue de Saclas. Son nom lui vient de l’hôpital

Saint-Jean ou refuge des pauvres qui était au

coin de cette rue et de celle du Haut-Pavé. Il existait dès

l’an 1055 [Lisez: 1085] et possédait

un arpent de terre le long de la rivière (2). En 1648, d’après

un pouillé de Sens, son revenu était de 8,000 livres. [...]

Rue du Haut-Pavé. —

Fait suite à la rue Saint-Martin. Elle est située dans un

lieu élevé, a le pavé haut. D’après Fleureau,

le faubourg du Haut-Pavé était autrefois l’un des quatre

de la ville.

A gauche de cette rue, on voit d’abord une ancienne

porte surmontée d’une petite niche: c’est un reste de l’hôpital

Saint-Jean. [...]

(2) Fleureau,

p. 464.

Les Rues d’Étampes

et ses monuments, 1881, p. 111.

|

|

ANNEXE

3

Léon

Guibourgé sur le Refuge des Pauvres (1957)

|

REFUGE DES PAUVRES, DES VOYAGEURS, L’HÔPITAL SAINT-JEAN,

LA CHAPELLE.

Dans le quartier Saint-Martin, tout le

monde connaît la rue Saint-Jean. Elle commence au début

de la rue Saint-Martin, en face de la route de Saclas, à un carrefour

qu’on appelait autrefois le carrefour de l’Ecce Homo. Elle monte vers

le cimetière Saint-Gilles, passe devant la piscine et aboutit

au pont Saint-Jean qui passe sur la ligne de chemin de fer. Au carrefour,

à l’angle de cette rue Saint-Jean et de la rue du Haut-Pavé

se trouvait l’hôpital Saint-Jean.

A l’heure

actuelle tout ce qui reste de cet ancien hôpital est [p.216] une petite maison basse,

ayant sur son toit une sorte de guérite carrée à

fenêtre bouchée, en dessous une niche vide de sa statue et

surmontée d’une croix, et une porte en pierre de taille à

cintre surbaissé, masquée par une porte en bois d’une remise.

A l’heure

actuelle tout ce qui reste de cet ancien hôpital est [p.216] une petite maison basse,

ayant sur son toit une sorte de guérite carrée à

fenêtre bouchée, en dessous une niche vide de sa statue et

surmontée d’une croix, et une porte en pierre de taille à

cintre surbaissé, masquée par une porte en bois d’une remise.

L’hôpital Saint-Jean remontait à

une époque très ancienne. On dit qu’il existait dès

l’an 1055 [N.B. Cette date fantaisiste ne repose

que sur une coquille de Léon Marquis, où il faut lire: 1085

(B.G.)] sous le nom de «Refuge des Pauvres» et que le

roi Philippe Ier, en 1085, l’avait doté de revenus importants. Dans

cet hôpital il y avait une chapelle dédiée, dit dom Fleureau,

sous l’invocation de saint Jean-Baptiste et de saint Altin, l’un des compagnons

des saints Savinien et Potentien, apôtres de ce pays.

Cet hôpital était administré

par un personnel laïque. En 1556, dans le procès-verbal de

la rédaction des Coutumes du Bailliage, il y avait comme administrateur

un nommé Simon Charbonnier. Un aumônier naturellement y résidait

pour le service de la chapelle et pour les secours religieux à

donner aux malades et au personnel.

On y recevait les pauvres malades de la

ville. On y hébergeait aussi les étrangers, les voyageurs

ou pèlerins de passage qui avaient besoin de soins. Ainsi, le 3

février 1599, eut lieu, d’après les registres de la chapelle,

«le baptême de Périne, fille d’Eloy Michon et de Claudine

Migret, laquelle estant en voyage, passant par cette paroisse, estant logée

à l’hôpital Saint-Jean, y est accouchée».

Dans ces

mêmes registres, en 1657, sont inscrits les décès de

plusieurs passants, tristes victimes de la misère générale;

de même en 1662, année de grande mortalité. On y

voit également les naissances et baptêmes des enfants du

personnel de l’hôpital: le 20 août 1655, le baptême

de Jeanne, ou encore la naissance d’un enfant de Mathurin le Tailleur,

gardien de l’hôpital.

Dans ces

mêmes registres, en 1657, sont inscrits les décès de

plusieurs passants, tristes victimes de la misère générale;

de même en 1662, année de grande mortalité. On y

voit également les naissances et baptêmes des enfants du

personnel de l’hôpital: le 20 août 1655, le baptême

de Jeanne, ou encore la naissance d’un enfant de Mathurin le Tailleur,

gardien de l’hôpital.

L’hôpital eut à souffrir des

guerres, en particulier de la Fronde. Dom Basile Fleureau rapporte qu’en

1652, lors du siège de la ville, le régiment «des

Enfants perdus», conduit par un officier de Picardie, ayant coupé

le régiment de Condé et les Allemands, et forcé les

régiments de Bourgogne, entra à l’hôpital Saint-Jean.

On pense aux dégâts et désordres qui en résultèrent.

Ce petit hôpital jouissait en 1648

d’un revenu de 8.000 livres, suivant un registre du diocèse de

Sens. Il avait du mal à vivre. Il fut réuni à l’Hôtel-Dieu

d’Etampes en 1695, mais la chapelle subsista et continua de servir au

culte. C’est ainsi qu’il y fut célébré le 7 novembre

1702 le mariage entre Abraham Dolbet, écuyer ordinaire de la bouche

de Mme la Duchesse de Bourgogne, et Marie-Marguerite, fille d’Octave Dissou,

receveur des Fermiers [p.217] du

Roi, et de Marie-Françoise Robert; en présence de messire

Claude de Massac, docteur de Sorbonne, ministre de la Sainte Trinité.

Arriva la Révolution. En messidor

an II, la chapelle fut louée au profit de 1’hospice et convertie

en grange. Un peu plus tard, en floréal an IV, elle servit de

salle de réunion pour la réorganisation de la Garde Nationale.

Les citoyens furent convoqués en groupes de 95 hommes et on attribua

à ces groupes les édifices religieux pour élire les

nouveaux gradés. L’un de ces groupes se réunit sous la présidence

de Marc Boivin dans la chapelle Saint-Jean.

En prairial de la même année,

un particulier offrit d’acheter la chapelle mais le Conseil Général

de la Commune refusa d’autoriser la vente, «considérant que

la loi du 2 germinal an II veut que les biens des hôpitaux soient

provisoirement exceptés de ceux compris dans la loi du 27 ventôse

sur la vente des biens nationaux, ce qui est le cas de cette chapelle».

Ce qui n’empêcha pas, peu de temps

après, la chapelle d’être vendue, puis démolie, ainsi

que les bâtiments de l’hôpital, sauf une petite partie de

ces bâtiments que l’on voit encore de nos jours au 50 bis de la

rue du Haut-Pavé.

Étampes Ville Royale,

1957, p. 215-217.

|

|

ANNEXE

4

Frédéric

Gatineau sur

les toponymes Haut-Pavé et Saint-Jean (2003)

HAUT

PAVÉ (rue du)

Cette rue est citée

dès 1605 (Adioc1). Le Haut-Pavé est cité

comme faubourg en 1593 (A dioc 5). Cette voie est une portion

de l’ancienne grande route (pavée) de Paris à Orléans.

Il y a, de fait, une petite montée à cet endroit.

Cette rue, située dans le prolongement de la rue Saint-Jacques,

a connu le passage des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle

à partir du 12e siècle. A partir des années

1930 et jusqu’à l’ouverture de la déviation de la nationale

20 en 1961, elle voit passer un flot croissant de véhicules.

La traversée d’Étampes est devenue un cauchemar pour

les automobilistes comme pour les riverains. [PV FG/6]

Une des 22 premières

bornes-fontaines y est installée en 1881.

Au n° 29, ancienne

auberge du Lièvre.

A l’emplacement du n°

33, ancienne maison de l’Etoile.

Au n° 41 ter, ancienne

auberge Saint-Nicolas.

Au n° 2, ancienne

auberge du Mouton.

Au n° 30, maison

avec son ancienne devanture.

Au n° 36-38, ancienne

auberge la Chasse.

Au n° 50-50 bis/50

ter, ancien Hôpital Saint-Jean.

|

HAUT

PAVÉ (puits du)

Ce puits attenant à l’ancien cimetière

Saint-Gilles est cité en 1820.

|

HÔPITAL

SAINT-JEAN DU HAUT PAVÉ

Cette maison d’accueil pour pèlerins était

située à l’emplacement de l’actuel 50 rue du Haut-Pavé.

L’hôpital est cité vers 1085 dans une charte de

Philippe Ier qui en fut le premier bienfaiteur. L’établissement

comprenait deux chapelles, l’une dédiée à

Saint Jean, l’autre à Saint Altin. La maison actuelle a visiblement

été remaniée à la Renaissance et surtout

au cours du 20e siècle. Il subsiste une petite tourelle carrée

avec une niche qui abritait jadis une statuette de la Vierge.

|

SAINT-JEAN

(chemin de)

Ce

vieux chemin a repris le tracé des actuelles allée

du Docteur-Bourgeois et avenue des Meuniers.

Sur un plan de 1812, le chemin

Saint-Jean désigne aussi l’actuelle rue du Pont-Saint-Jean.

Ce chemin de Saint-Jean débutait à l’Est de la ruelle

du Mouton. Il a été très bouleversé

par l’établissement de la ligne de chemin de fer. Le départ

de ce chemin est cité comme ruelle Saint-Jean dès

1512 (ADE E3913).

|

SAINT-JEAN

(impasse)

Cette

impasse qui débouche dans la rue Saint-Jean, derrière

l’ancienne auberge du Grand Saint-Martin figure toujours au cadastre

actuel. Il s’agit d’un ancien chemin fermé en impasse en

1880. [PV F6]

|

SAINT-JEAN

(pont)

Ce

pont sur la voie ferrée fut construit en 1843. Elargie en

1903, la passerelle a néanmoins formé pendant longtemps

un goulet d’étranglement entre la ville haute et basse. Le pont

Saint-Jean sera finalement remplacé par le grand pont actuel

en 1970.

|

SAINT-JEAN

(porte)

Cette

porte fictive, citée dès 1683, était située

près de l’Hôpital Saint-Jean (B F). Elle ne pouvait

faire partie des anciennes fortifications de la ville puisqu’elles

ne passaient pas dans cette zone. La porte devait matérialiser

une simple barrière douanière.

|

SAINT-JEAN

(rue)

Cette

voie était aussi dénommée ruelle aux Loups

au 17e siècle mais aussi ruelle Saint-Jean en 1657 (ADE E3913).

Elle deviendra rue de la Surveillance pendant la période révolutionnaire.

Le nom de cette rue vient de la proximité de l’ancien hôpital

Saint-Jean du Haut-Pavé, cité dès 1085, où

se trouvait une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste.

[PV G6]

Mise à part la façade

nord de l’auberge du Grand Saint-Martin, aucune maison ne figure

dans cette voie sur le plan de 1827.

|

PONT

SAINT-JEAN (résidence du)

Nom donné à l’ensemble des 79 pavillons desservis

par les rues d’Assas, Bayard, etc.

Ces logements en semi-collectif ont été

construits dans les années 1970 pour la Société

Coopérative HLM de Brétigny et du Hurepoix. Les

pavillons blancs présentent d’originales toitures à

pan unique.

|

PONT

SAINT JEAN (rue du)

Cette voie est dénommée

ruelle Saint-Jean sur un plan de 1812. Elle tire son nom du

pont qui traverse la voie de chemin de fer (voir Pont Saint-Jean).

[PV G1]

Étampes en lieux

et places, 2003, pp. 68, 69, 116 et 100.

|

|

|

Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de

la ville et du Duché d’Estampes, pp. 464-465. Saisie:

Bernard Gineste, mai 2007.

|

Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La

première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,

celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),

la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes

de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où

il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition

de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste

il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement

pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison

de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon

Voicy la Charte. Elle a connu trois éditions. La

première est celle de Fleureau (1682), qui suit. La deuxième,

celle de Menault, dans son édition du Cartulaire de Morigny (1867),

la troisième celle de Maurice Prou, dans son Recueil des actes

de Philippe Ier (1908). On notera que Fleureau ne dit pas d’où

il a tiré le texte qu’il édite. Prou, en mentionnant l’édition

de Fleureau, ne se prononce pas sur la question de sa source. Au reste

il ne tient pas compte de ce cette édition et s’appuie seulement

pour sa part sur le témoignage du Cartulaire de Morigny. La comparaison

de ces deux textes (que je donne en parallèle dans mon  Fleureau a simplifié

le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage

de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte

utilise délibérément une expression typiquement biblique,

Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur

Dieu”, qui désigne régulièrement

dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,

26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;

V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques

XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique

déjà l’expression Domus Dei désignait un

temple.

Fleureau a simplifié

le texte à tort, croyant y reconnaître une expression en usage

de son temps, Maison Dieu. En fait le rédacteur de la charte

utilise délibérément une expression typiquement biblique,

Domus Domini Dei, “La maison du Seigneur

Dieu”, qui désigne régulièrement

dans l’Écriture le Temple de Jérusalem (Exode XXXIV,

26; Deutéronome XXIII, 19; 1 Esdras I, 3; VI, 22;

V, 71; VIII, 18, 47, 60, 63, 80; 1 Chroniques XXII, 1; 2 Chroniques

XXIX, 5; Sophonie I, 9; Psaume CXXI, 9). En latin classique

déjà l’expression Domus Dei désignait un

temple.