Voici un nouveau document

à verser au dossier un peu maigre de l’histoire

du onzième siècle étampois.

Il s’agit de quatre notices rédigées sur

deux parchemins à la fin du XIe siècle et au

début du XIIe. Toutes sont relatives au village

de Vierville, actuellement en Eure-et-Loir, mais où

étaient alors possessionnés plusieurs nobliaux

étampois. Du reste Vierville releva du baillage

d’Étampes tout au long de l’Ancien Régime.

Ces notices

ont déjà connu une édition

fragmentaire et une traduction partielle par Édouard

Lefèvre en 1867 dans ses Documents

historiques et statistiques sur les communes du canton

d’Auneau, mais personne ne semble y avoir pris

garde depuis, ni être retourné consulter

les originaux beaucoup plus détaillés pourtant

disponibles aux Archives départementales

de Chartres*.

Thion Chef-de-Fer,

fils d’Étienne Chef-de-Fer, était

au départ un nobliau possessionné

notamment à Denonville (également

aujourd’hui en Eure-et-Loir, mais relevant alors

du pays d’Étampes). Cette famille était vassale

des châtelains de Courville-sur-Eure, qui l’étaient

eux-mêmes des sires de Gallardon, eux-mêmes

dépendant de l’autorité des sires de Fréteval.

Thion avait épousé une fille du vidame de Chartres

Guerry dénommée Hersent, qui lui avait donné

deux enfants, à savoir Hardouin Chef-de-Fer et sa

sœur Milsent, elle-même mariée à Gauthier

II d’Aunay-sous-Crécy.

Thion Chef-de-Fer, du vivant de son épouse,

prit l’habit des moines de Marmoutier,

apparemment à leur prieuré de Chuisnes,

fondé semble-t-il vers 1080. Il entreprend alors,

vers 1090, d’acquérir, au bénéfice

des moines, tout le village de Vierville. Il convainc

d’abord son gendre Gauthier et sa fille Milsent,

qui l’avait eu en dot, de leur céder tout ce qu’ils

y détenaient.

Mais cela obtenu, la tâche ne fait

que commencer. La seigneurie de Vierville est

en effet morcelée en un grand nombre de fiefs

qu’il importe de récupérer de ci

de là, avec à chaque fois l’accord des

parents du donateur ou du pseudo-donateur (car

la plupart de ces donations sont en fait des ventes

déguisées). La détention

des biens fonciers est alors régie par le

système féodal, qui est une structure

pyramidale où chaque transaction, don, vente

ou échange nécessite l’accord de tous

les échelons de cette pyramide, avec à

chaque fois l’accord de tous les ayant-droit de chaque intervenant.

|

*

Les remarquables érudits

de l’ancien département de Seine-et-Oise

de la fin du XIXe siècle et du début du

XXe, débordés par la tâche,

n’ont pas pu explorer toutes les ressources documentaires

du pays chartrain. Depoin fait deux fois allusion à

nos notices mais en les situant aux Archives du département

de l’Eure. Quant à Merlet, dans son inventaire-sommaire

des Archives d’Eure-et-Loir publié en 1897, il ne

paraît pas connaître l’édition partielle

qu’en avait donnée Lefèvre en 1867.

En 1912, Métais cite nos notices mais en donne un résumé

plutôt confus, largement erroné.

|

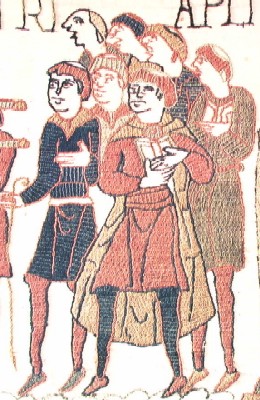

Ces nombreuses transactions

se déroulent en différents lieux,

dont certains seulement sont cités expressément,

où Thion se déplace pour solliciter

l’accord des personnes concernées.

Plusieurs habitent à Étampes. Ces

transactions ont un caractère essentiellement

oral et rituel, et c’est pourquoi il est absolument

nécessaire d’enregistrer à chaque fois

le nom des personnes qui pourraient éventuellement

en témoigner s’il s’élevait une

contestation du donateur ou de ses ayant-droit,

ce qui se produit fréquemment, et comme c’est

apparemment déjà le cas du vivant de Thion. Au

total sont mentionnées d’une manière ou

d’une autre plus de deux cents personnes.

C’est une

lourde tâche que de les identifier une par

une, en essayant d’en retrouver la trace dans d’autres

documents de la même époque, soit

du côté étampois, soit du côté

chartrain. C’est ce que j’ai entrepris ici

en consacrant à chacune des personnes nommées

une notice où se puissent enregistrer au fur

et à mesure toutes les données disponibles,

éparpillées dans divers documents dont

certains ne sont pas encore édités. Cette

tâche ne sera pleinement terminée que lorsqu’auront

été collectées toutes les données

disponibles sur toutes les personnes connues dans le

secteur à la période considérée,

tâche qui prendra plusieurs années*. La recherche est en effet

compliquée par le fait que toute enquête sur les personnages

concernés nécessite des recherches dans

au moins quatre de nos départements actuels:

Essonne, Eure-et-Loir, Yvelines et Loiret, sans parler

de ce qui se pourrait trouver à Paris. Or la présente

première édition de ce texte ne représente

qu’un an de travail.

|

*

Je dois remercier ici Michel

Martin de m’avoir communiqué un

relevé onomastique numérisé de son

cru, qui m’a aidé à repérer plusieurs

données intéressantes et complémentaires

dans des documents que je n’avais pas encore consultés.

|

Il semble que la rédaction

de nos quatre notices s’échelonne

de la fin du XIe siècle (entre 1092 et 1096

pour les dix premières) au début de XIIe,

peut-être sur plus d’une dizaine d’années,

au fur et à mesure des succès

qu’enregistre le moine Thion Chef-de-Fer. La première

est celle à laquelle j’ai donné

le nom de A, au début du premier parchemin.

Elle est reprise, détaillée et complétée

par la notice B, qui occupe le deuxième parchemin.

Plus tard, apparemment au début du XIIe siècle,

sont notées de nouvelles transactions

à la suite de la notice A sur le premier parchemin:

ce sont les notices C et D.

|

|

Ces quatre notices sont ici

traduites et annotées. Après

un bref commentaire, on y joint et on joindra, en

Annexe 6, 7 et 8, le texte de quelques dizaines d’autres chartes

mettant en scène les mêmes personnages,

déjà éditées pour la plupart,

mais ici traduites pour la première fois.

Ce sont des chartes qui ne concernant

pas directement le pays d’Étampes. Par ailleurs

en effet je renvoie et renverrai à d’autres

chartes où apparaissent les mêmes personnages,

mais qui méritent chacune d’être éditées

à part dans notre Corpus Étampois.

|

|

On notera que cette

édition, qui n’a rien de définitif,

prend le risque de traduire des

textes qui présentent un grand nombre

de données prosopographiques et toponymiques,

c’est-à-dire un grand nombre

de noms propres. Il s’y glissera donc presque nécessairement

des erreurs, ou des hypothèses

qui ne s’imposent pas. On mise ici sur l’indulgence

des internautes et des chercheurs, et surtout

sur leur réactivité. N’hésitez

pas à nous communiquer vos réactions

ou suggestions, quelles qu’elles soient.

Merci de nous signaler également

toutes les coquilles ou incohérences que

vous constateriez dans ce travail, qui n’a pas encore

acquis sa forme définitive

Bernard Gineste, 11 mai 2008

(révisé en janvier 2009)

|

|

|

A. Pays d’Étampes sous influence

chartraine

Les notices que nous éditons ici concernent

donc un village situé dans une zone frontière

relevant à la fois du pays d’Étampes et de celui

de Chartres, et il est nécessaire pour en comprendre

les données d’avoir une idée générale

de la situation du point de vue chartrain, situation nettement

mieux connue que celle du pays étampois à la même

époque, pour laquelle une synthèse serait actuellement

prématurée.

Il existe à l’époque considérée

un comte de Chartres (comes), un vicomte de Chartres

(vicecomes), et un vidame de Chartres (vicedominus).

1. Le comté de Chartres appartient

alors à la famille des comtes de Blois. A Thibaut

III (1037-1089) succède son fils Étienne-Henri

(1089-1102), époux d’Adèle d’Angleterre, fille

de Guillaume le Conquérant. Étienne-Henri part

en Palestine de 1096 à 1098, puis de 1101 à 1102,

date de sa mort lors la bataille de Rama, en Palestine. Il laisse

un enfant de neuf ans qui sera Thibaud IV dit le Grand (1102-1152),

sous la régence d’Adèle, sœur d’Henri Ier d’Angleterre,

amie d’Yves de Chartres et d’Anselme de Cantorbéry,

jusqu’en 1107. Le comte n’apparaît pas ni n’est même

mentionné dans nos notices; le secteur semble dépendre

alors seulement du vicomte, Hugues Blavons.

2. La vicomté de Chartres fut

donné en effet en 1073 par Thibaud III à Hugues

Ier du Puiset, dit Blavons, cadet d’un vicomte précédent,

Évrard. Hugues Blavons s’était emparé

du château royal du Puiset en 1067, profitant des troubles

de la minorité du roi Philippe Ier. En 1079, le nouveau

seigneur du Puiset, désormais vicomte, mène

une fronde victorieuse contre l’autorité du roi, dont l’armée

est battue à plates coutures devant le Puiset.

Marié

à la fille d’un autre grand vassal du roi, Guy

Ier de Monthléry, il meurt selon les conjectures de Dion, reprises

sans examen par Depoin, en 1094: mais nous trouvons dans le

Cartulaire de Saint-Père une charte

de lui datée expressément de 1096.

C’est

à sa cour, réunie en pleine Beauce à

la grange de Boisville-Saint-Père, et non pas à

celle du roi de France, que le chevalier étampois

Payen fils d’Anseau donne son assentiment à la donation

de Vierville aux moines de Marmoutier.

C’est une bonne preuve de l’éclipse que connaît

alors l’autorité royale dans le secteur, dont les

historiens ne paraissent pas avoir pris la mesure jusqu’ici.

En revanche, vers 1123, c’est-à-dire sous Louis VI,

qui a vengé en 1111 l’humiliation du Puiset, le

consentement du même Payen d’Étampes à des

donations dans le même secteur se fera en présence

du roi.

3. Le Vidamé de Chartres d’abord

tenu par un certain Renaud était passé à

son premier fils Aubert, mort en 1032, puis à son

cadet Hugues I encore vivant en 1059. En 1063 nous voyons

que c’est son fils Guerry qui a pris le relais; il est paraît

être mort vers 1089, date à partir de laquelle nous

voyons sa veuve Helsent tutrice de leur fils Hugues II.

Guerry et Helsent avaient eu également

une fille dénommée Hersent, qui avait épousé

le chevalier Thion Chef-de-Fer et lui avait donné deux enfants, Hardouin

Chef-de-Fer et Milsent. Il avaient eu aussi un deuxième fils, Étienne, qui fut plus tard abbé

de Saint-Jean-en Vallée, puis patriarche de Jérusalem,

de 1128 à 1130.

Helsent et son fils

Guerry étaient possessionnés dans le secteur, comme

on le voit par les trois exemples suivants, respectivement à Roinville-sous-Auneau,

Manterville et Vierville:

1) En 1079 il est mentionné

que l’église Saint-Georges de Roinville-sous-Auneau

est détenue pour moitié par Hersent (et par son fils Hardouin

Chef-de-Fer), et pour moitié par Ade, veuve

du vidame Hugues I et mère du vidame Guerry.

2) Helsent était possessionnée

tout près de là à Manterville,

comme on le voit d’une des ses

donations vers 1108 au bénéfice du monastère de Saint-Jean-en-Vallée.

3)

Hugues détenait la moitié de

Vierville, dont il était aussi le dominus

capitalis, seigneur principal, notion qui reste à éclaircir,

mais qui semble supposer que lorsque le village avait été

légué en fait à sa sœur Hersent (qui l’avait elle-même

donné à sa fille Milsent), on avait

réservé les droits de son frère aîné

sur ce bien.

Un fait est

de plus à remarquer, comme particulièrement troublant et

intéressant pour l’histoire d’Étampes: tant à Vierville

qu’à Manterville la seigneurie est partagée entre la famille

vicomtale de Chartres et certains Étampois, qui paraissent de ce

fait avoir une ascendance commune. Une moitié de Vierville est

tenue par Gauthier de Guillaume, fils de Bernoal d’Étampes,

et la villicatio ou mairie de Vierville est tenue par

Payen fils d’Anseau. Or nous retrouvons le même Payen fils d’Anseau

possessionné à Manterville lors de la donation qu’en fait

Helsent vers 1108.

Tout semble indiquer que Payen fils d’Anseau

était apparenté à la famille des vidames de Chartres,

dont son père était sans doute sorti à la génération

précédente. Nous y reviendrons.

4. La

châtellenie d’Auneau est alors tenue par Hugues de Gallardon, fils aîné d’Hervé

Ier de Gallardon, mort en 1092, et de Béatrice

d’Auneau, elle-même fille de Guy Ier de Montlhéry

et d’Hodierne de Gometz, sœur d’Alais de Montlhéry.

Hugues de Gallardon est par suite le neveu de la femme

d’Hugues Blavons du Puiset, vicomte de Chartres.

C’est

à cette période semble-t-il que se

dessine pour des siècles le sort de cette zone frontière

relevant à la fois de Chartres et d’Étampes. Le secteur d’Auneau dépendait à

l’origine du puissant comté de Rochefort, dont les seigneurs

étaient vraisemblablement possessionnés à

Étampes même, d’où sans doute l’actuelle

rue au Comte, dont le nom est attesté dès

1237, bien avant qu’il y ait eu des comtes d’Étampes.

Mais ce comté

de Rochefort fut progressivement démembré,

et la seigneurie d’Auneau tomba vers cette époque

dans la zone d’influence des vicomtes de Chartres, eux aussi

possessionnés à Méréville, à

Étampes, et à Morigny.

|

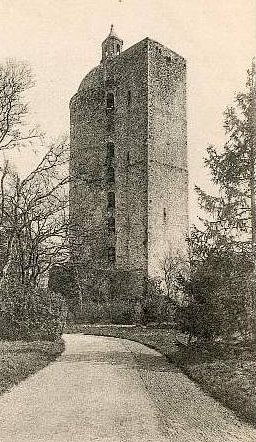

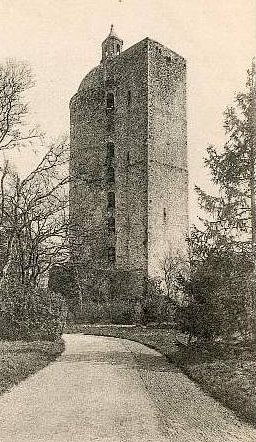

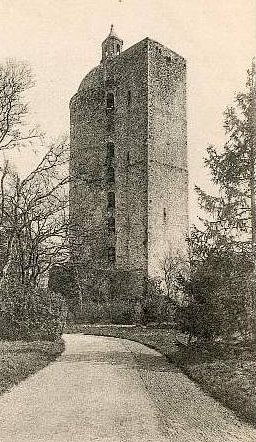

Denier de Thibaud III de Chartres (1050-1090)

Donjon

d’Auneau, élevé par

Hugues de Gallardon entre 1090 et 1100

|

B. Les familles des donateurs principaux,

Gautier et Milsent

1. La

famille d’Aunay. Le donateur principal de Vierville est

un certain Gautier d’Aunay. J’ai réuni en

Annexe 7 toutes les chartes que j’ai

trouvées dans le secteur qui relatives à cette

famille et je crois avoir établi les faits suivant.

Gautier I d’Aunay-sous-Crécy

(près de Dreux) est son premier membre connu. Il

paraît essentiellement possessionné en Beauce,

et, mentionné dès les alentours de 1067, il est

mort avant 1082. Gautier, qui semble avoir épousé

une sœur du chevalier Hugues de Nonant-le-Pin, laisse cinq

fils: Gounier, Jocelyn, Gautier II, qui est notre homme, donateur

de Vierville, Arnoux et Garin.

Rainaud d’Aunay est son frère

cadet; il est aussi appelé, d’après

l’une de nos notices, Rainaud des

Têtières, hameau

d’Unverre en Dunois où il est possessionné.

Il paraît encore vivant à l’époque de la

donation de Vierville, vers 1094, et paraît même survivre

à son neveu Gautier II.

Gounier

succédant à son père

Gautier, s’appelle d’abord Gounier de Molitard,

près Châteaudun, ce qu’il indique qu’il est

possessionné de ci de là depuis Dreux jusque

dans le pays dunois. Je propose d’identifier ce personnage

à un chevalier du même nom qui tenait Bayeux

en 1105 pour le compte le duc de Normandie Robert Courteheuse,

et qu’Orderic Vital nous dit avoir été un neveu

d’Hugues de Nonant-le-Pin, lui même gouverneur de Rouen

à la même époque: il est alors fait prisonnier

par Henri Beauclerc, roi d’Angleterre. Dès 1108 nous le

voyons de retour au pays, et qualifié de Saint-Avit,

ayant récupéré cette terre après la

mort de son frère cadet sans descendance. Vers 1115 il

paraît résider pour un temps à Orléans.

Il vit longtemps, sans doute près de quatre-vingts ans, car on

a encore trace de lui vers 1146.

Jocelyn paraît être mort

jeune et sans postérité.

Gautier II reçoit Saint-Avit-les-Guespières

en héritage; il épouse Milsent, fille

du chevalier Thion Chef-de-Fer, qui reçoit en

dot Vierville, possession de sa mère Hersent, dame de

Denonville, qui le tenait elle-même de son père le vidame

Guerry, son frère aîné Guerry en demeurant le dominus

capitalis; mais, sans postérité, ils cèdent

Vierville aux moines de Marmoutier dont Thion Chef-de-Fer

a pris l’habit du vivant de sa femme.

Nous voyons Gautier résider avec sa femme,

au moment de la donation, à Saint-Avit-les-Guespières,

où ils ont un régisseur particulier de

ce domaine, tout à fait en dehors de notre secteur.

Une charte de Saint-Père

de Chartres nous le montre en conflit avec ce monastère

au sujet de l’église d’Épeautrolles, entre

Saint-Avit et Chartres, qui avait été donnée

aux moines par Hugues de Dreux. Avec sa femme il est cité

cependant comme bienfaiteur par l’obituaire de Saint-Jean-en-Vallée

Chartres.

Après

la mort de Gautier, ses biens semblent être retournés

à son frère aîné, qui prend

nom Gounier de Saint-Avit, vers 1108.

Arnoux d’Aunay ne nous est connu

que par deux de nos notices (qui en revanche ne mentionnent

ni Gounier ni Jocelyn, le premier peut-être absent

alors de la région, et le second mort jeune sans descendance).

Garin, témoin de l’une de

nos transactions, par contre est bien documenté, et

nous connaissons même les noms de ses cinq enfants survivants.

Il fut surnommé Torcul,

c’est-à-dire Pressoir,

sans doute parce qu’il

pressurait ses tenanciers, surnom qu’il transmis à son fils

Aubert, dit Payen Torcul.

2. La famille Chef-de-Fer. Si Vierville

est aux mains de Gautier II d’Aunay, c’est que sa femme

Milsent l’a reçu en dot, de sa mère Milsent,

fille du vidame Guerry, sœur du vidame Hugues

et dame de Denonville, qui avait

épousé un chevalier du château de Courville-sur-Eure,

Thion Chef-de-Fer, lui-même possessionné,

semble-t-il, à Chuisnes.

Étienne

Chef-de-Fer est cité

entre 1048 et 1060, avec ses deux fils Thion et

Aimon.

Un Vivien Chef-de-Fer est cité dans

le Vendômois vers la même époque (de 1065 à

1069) dans l’entourage du chevalier Guismand de Vendôme (fils

de Guismand de la Chappe et d’Aimeline fille d’Hugues Doubleau, ce dernier

fondateur de Montdoubleau et fidèle d’Eudes II de Chartres).

C’est sans doute l’un de leur parents proches.

Thion Chef-de-Fer, fils

d’Étienne, est cité à Courville entre 1064 et 1079 comme témoin,

avec son oncle Aimon et son fils Hardouin. Puis en 1079, avec sa femme Hersent et son fils Hardouin comme possessionné à

Roinville. Vers 1080 à Bréthencourt comme s’étant

fait moine de Marmoutier. Viennent ensuite nos notices,

antérieures au moins pour les premières

à 1096, et postérieures à 1092.

Hardouin est ensuite

cité à plusieurs reprises, notament par une

charte qui précise qu’il est un chevalier du sire

de Courville. Il aura lui-même un fils nommé

Hugues.

Je donne

en Annexe 6 tout ce que j’ai trouvé

pour l’instant sur cette famille.

|

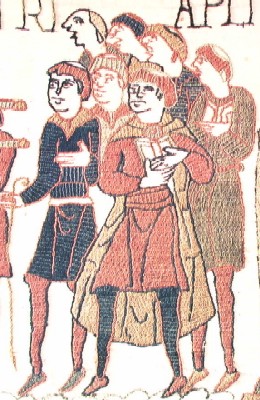

Henri Ier

Beauclerc d’Angleterre,

qui prit Bayeux en 1105 à Gounier

d’Aunay,

frère de notre Gauthier II d’Aunay

La sorte

de heaume qui donne

son nom à la famille Chef-de-Fer

|

A Vierville Gautier détient (du chef de sa femme)

le village même de Vierville, l’église

avec l’enclos qui l’entoure, où est le cimetière,

la dîme et de droit de sépulture afférents,

et une terre de deux charrues qui doit constituer la réserve

seigneuriale, exploitée directement par les serfs du

maître des lieux. Gautier et Milsent paraissent seigneurs

de tout le finage, qui est donné à fief à différents

exploitants principalement étampois, où sont prélevés

le champart, redevance en nature due à la moisson, et les autres droits coutumiers, tant dans le village même

qu’à l’extérieur.

Il s’agit d’un fief qui est tenu pour

une moitié du vicomte de Chartres, dominus capitalis

du village. Ce dernier terme est ambigu. Faut-il comprendre

que le dominus capitalis est le détenteur du droit de chevage, exigible

de chaque résident? Je tendrais plutôt à croire

qu’on est plutôt en présence ici d’un principe féodal

formulé explicitement à une époque ultérieure,

et qui réserve à la branche aîné d’une famille

le droit de récupérer un bien qui tomberait en déshérence

par extinction de la branche cadette qui l’a reçu en partage. Quoi qu’il en soit, l’autre moitié du village

est tenu par Gautier en fief d’un Étampois, Guillaume fils de

Bernoal.

La pyramide féodale paraît

ici relativement complexe, car on remarquera que l’autorisation

du seigneur d’Auneau paraît requise pour

ce qui est des donations de Gautier et de Guillaume fils de Bernoal,

mais non pas pour celle du vidame de Chartres. Il faut donc intercaler

le seigneur d’Auneau dans cette pyramide entre le vicomte de Chartres,

seigneur principal du village, et Guillaume d’Étampes.

Intervient-il ici comme héritier de droits ayant

appartenu originellement à la châtellenie de Rochefort?

Quoi qu’il en soit, Vierville,

reçu en dot par Milsent, était une possession

de sa mère, dame de Denonville, qui l’avait

elle reçu en dot, en même temps que Denonville et que,

nous le savons par ailleurs, la moitié de l’église

Saint-Georges de Roinville-sous-Auneau. L’autre moitié de cette église

de Roinville-sous-Auneau était détenue par Ade, veuve

du vidame Hugues et mère du vidame Guerry. L’avait-elle reçu

en douaire de son mari, ou apportée en dot? Il nous manque certains

chaînons pour démêler avec certitude l’origine de la

situation complexe que nous constatons vers 1094. Ainsi nous constatons

qu’ont alors des droits sur Vierville deux descendants de lits différents

de la vidamesse Ade, Hugues fils de son premier mari Guerry, et l’Étampois

Payen, petit-fils de son second mari Jocelyn II de Lèves.

Gautier d’Aunay, qui réside

en fait avec sa femme Milsent dans son propre fief de

Saint-Avit-les-Guespières, n’exploite pas lui-même

ce domaine, qui est donné en fief, depuis sans doute

déjà la génération précédente,

à des gens du pays d’Étampes, qui ont acquis

au fil du temps des droits et des possessions héréditaires

difficiles mais non impossibles à démêler.

Ainsi par exemple

l’Étampois Aubert fils d’Anseau, détient pour sa part deux tenures, avec le champart

afférent. Il les a données en fief à un certain

autre Étampois.

Plus curieusement son

frère aîné Payen fils d’Anseau détient

ce qui semble être la mairie du village (villicatio),

c’est-à-dire probablement le titre de régisseur

(villicus ou major) et surtout les revenus

et droits afférents à cette charge. Il l’a donnée

en fief aux deux frères Arnaud fils d’Aubrée

et Godéchal fils d’Oury: deux tiers au premier, le troisième

tiers au deuxième. Il y détient certainement aussi

des tenures comme son frère cadet.

***

D’où viennent les

droits sur Vierville (comme aussi à Manterville) des Étampois

Payen et Aubert fils d’Anseau? Selon toute apparence de leur père

Anseau: car il faut l’identifier, contrairement à ce qu’en

a écrit jadis Joseph Depoin, avec un certain Anseau fils de

Jocelyn, c’est-à-dire de Jocelyn II de Lèves, qui avait

épousé la même Ade ou Adèle après la mort

de son premier mari.

Adèle avait eu de son premier mari le vidame de Chartres

un fils, Guerry, qui lui succéda et eut lui même pour

fils Hugues II. Après la mort d’Hugues Ier, après 1059,

Adèle se remaria avec Jocelyn II de Lèves dont elle

eut, outre Jocelyn III, un Anseau fils de Jocelyn qui s’installa à Étampes, et qui fut le père de notre Payen fils d’Anseau (dont

le véritable nom de baptème était Isembard). De la

sorte Guerry et Anseau étaient frères utérins, et

par suite, l’Étampois Payen fils d’Anseau et le vidame Hugues

II fils de Guerry, cousins germains, issus tous deux de la vidamesse

Adèle, dont tout indique qu’elle avait été la

première détentrice de la seigneurie de Vierville.

|

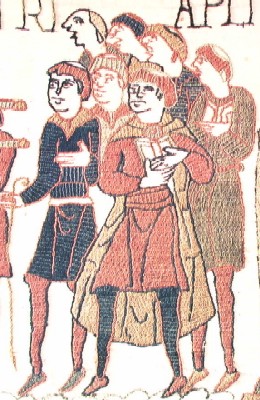

Cérémonie d’hommage

féodal (XIIIe siècle)

|

Avec les deux frères Arnaud et Godéchal,

nous atteignons semble-t-il le plus bas niveau de la pyramide

seigneuriale et nous nous rapprochons de celui des exploitants

réels du village. Ils sont frères, mais par

un parent seulement, situation à l’époque extrêmement

fréquente; et nous ne savons pas lequel, car l’un

est dit fils d’Aubrée (cette femme étant apparemment

celle qui a donné son nom au hameau d’Aubray dans le territoire

de l’actuelle commune, toute proche, de Mérobert), et

l’autre fils d’Oury de Vierville. Cet Oury dit de Vierville était

selon toute apparence déjà lui-même fieffé

des vidames de Chartres, sans doute surtout au titre de sa femme

Aubrée.

1. Arnaud, qui est Étampois,

et que nous connaissons par ailleurs comme bienfaiteur

de l’abbaye de Morigny, est le mieux loti. Il tient en fief

la moitié du village, à savoir semble-t-il la

partie que Gautier tient lui-même du vidame de Chartres;

il a de plus pris à fief de Payen d’Étampes

les deux tiers du fermage (villicatio) de Vierville.

2. Godéchal pour sa part réside

à Méréville; il détient huit

tenures, dont il perçoit le champart et les dîmes

afférentes, plus le tiers restant du fermage (villicatio),

et encore d’autres menus biens et droits, qu’il finit par

donner intégralement, sentant la mort venir, contre le droit

de revêtir à son dernier jour l’habit monachal qui le

mettra sous la protection de saint Benoît.

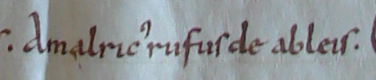

3. Amaury Roux d’Ablis, autre

Étampois, tient encore à fief deux tenures d’Aubert,

frère cadet de Payen.

Par ailleurs, apparemment quelques années plus

tard, deux autres exploitants nous sont signalés

par leurs donations; ils exploitent peut-être des alleux

échappant à la pyramide féodale,

car aucun consentement n’est donné à leurs donations,

hormis celles de leurs propres parents et collatéraux;

cependant on peut aussi penser qu’il s’agit de terres qu’ils

tenaient en fief des donateurs précédents, et

qu’ils étaient donc, dès avant leurs donations,

passés sous la seigneurie des moines de Marmoutier:

4. Rainaud

fils de Thiou donne une terre non identifiée

du nom de Lomlu.

5.

Geoffroy de l’Eau, ou de l’Ève, ou de Lèves,

fils de Félicie, enfin, donne également

une terre d’une charrue et trois tenures. C’est sans doute

le fils d’un Thibaud de l’Eau (ce qui se disait en ancien français

de l’Ève), ou

de Lèves signalé à Étampes en

1082 par une charte de Philippe Ier. Dans le cadre de l’hypothèse

que nous avons développée plus haut au sujet d’Anseau,

qui serait Anseau de Lèves, on pourrait imaginer que ce Thibaud

ait été son frère, également installé

à Étampes, et que notre Geoffroy ait été

un autre cousin de Payen fils d’Anseau.

|

Labour au XIe siècle

(Saint-Zénon de Vérone)

|

E. Installation de nouveaux serfs

Les donateurs, Gautier et son épouse Milsent, envisagent

dès le départ la faculté pour les donataires

d’installer à leur gré de nouveaux

hôtes sur le terroir de Vierville.

De fait Hersent et Hardouin,

mère et frère de Milsent, à la sollicitation

de Thion Chef-de-Fer, leur ex-époux et père,

donnent à cet effet ultérieurement aux moines quatre

familles de colliberts, c’est-à-dire

de serfs, celles des fils et filles d’un certain Geoffroy.

On entrevoit aussi

dans le secteur un certain Constance, serf

des moines de Marmoutiers originaire de leur prieuré champenois de Ventelay; ils paraissent

gérer leurs ressources humaines, comme on dit aujourd’hui, à l’échelle nationale.

|

|

F. Résumé des 18 transactions

1. Gautier d’Aunay

se rend à Marmoutier pour poser l’acte de donation

du village de Vierville sur l’autel de saint Martin. — 2. Milsent Chef-de-Fer

fait le même don à Saint-Avit-les-Guespières:

elle donne rituellement un rameau de sureau à un serf censé

représenter le prieur de Marmoutier de passage à

Chuisnes. — 3. Arnaud fils d’Aubrée, chez lui à

Étampes, donne la moitié de Vierville qu’il tient à

fief de Gautier, plus une part de l’autre moitié du village qu’il

tient à fief de l’Étampois Payen fils d’Anseau, avec l’accord

de son frère Godéchal fils d’Oury. —

4.

Hardouin Chef-de-Fer, frère de

Milsent, consent à Chuisnes à la donation faite par sa sœur. — 5. Le vidame de Chartres Hugues

fils de Guerry, seigneur principal de Vierville, et sa mère

Helsent, de qui Gautier tient à fief la moitié

de Vierville, consentent à la donation. — 6. Guillaume fils de Bernoal d’Étampes,

de qui Gautier tient à fief la deuxième moitié

de Vierville, consent, à Étampes, à la donation. — 7-8. Godéchal fils d’Oury donne progressivement

tout ce qu’il détenait à Vierville. — 9. L’Étampois Amaury Roux

d’Ablis donne aussi ce qu’il détenait à

Vierville, avec l’accord de sa femme et de ses deux fils,

et l’autorisation d’Aubert d’Étampes de qui il

tenait ce bien à fief. — 10. A la grange de Boisville-la-Saint-Père (qui paraît

un fief chartrain de la famille d’Aunay), en présence

du vicomte de Chartres Hugues I du Puiset, dit Blavons, un

envoyé de l’Étampois Payen fils d’Anseau, frère

aîné d’Aubert, autorise en son nom les donations

d’Arnaud et de Godéchal: il donne rituellement

son gant. — 11. A Auneau, Hugues de Gallardon, seigneur

du lieu, autorise les donations faites par Gautier, Guillaume

fils de Bernoal et Arnaud fils d’Aubrée. — 12. Arembour, veuve de Godéchal

et leur fils Eudes consentent la donation du défunt Godéchal. — 13. Anseau Robert fils de Béguin

et sa mère Eudeline consentent à la

donation de Godéchal et d’Amaury. — 14. Hersent et son fils Hardouin

Chef-de-Fer, à Chuisnes, donnent quatre familles de

serfs pour mettre en valeur Vierville.

— 15. Gautier d’Aunay et sa femme Milsent Chef-de-Fer

consentent, à Chartres, à cette donation.

— 16-17. Rainaud fils de Thiou donne la terre

de Lomlu, moyennant des contre-dons à lui-même et aux siens. — 18. Geoffroy fils de Félicie et son

épouse Gile donnent une terre à Vierville.

|

|

G. Datation précise de nos transactions

Malgré

tous mes efforts je ne suis arrivé à

trouver qu’une fourchette chronologique relativement large

pour ces transactions, qui ont dû de toutes façons

s’étaler sur plusieurs années.

Malgré le

grand nombre de personnes concernées, nous sommes

en manque de dates précises à une époque

où l’usage ne s’est pas encore généralisé

de dater tout document écrit.

Il serait intéressant

par exemple de dater la période précise où

fut en fonctions le prieur de Marmoutier Robert de Vierzon,

mentionné par les transactions 2 et 4.

La transaction

10 est antérieure à 1096, date du départ

en croisade de son témoin Nivelon II de Fréteval,

qui ne reviendra pas au pays avant 1108.

La transaction

11 est postérieure à 1092, date de la mort

d’Hervé de Gallardon, puisqu’elle nous montre son fils

Hugues de Gallardon agissant en seigneur et maître du secteur

d’Auneau en lieu et place de son

père.

La

transaction 12, qui prend place après plusieurs

donations de Godéchal fils d’Oury de Vierville,

et même après sa mort, est cependant antérieure

à 1098, date à laquelle son témoin Hardouin,

prieur d’Épernon, semble déjà remplacé

dans cette charge par un certain Guillaume.

En

revanche les transaction 16 à 18 peuvent avoir

été conclues bien des années plus tard,

par exemple dans les premières années du XIIe siècle,

quoique du vivant de Thion Chef-de-Fer; car il semble bien que

Gautier d’Aunay lui-même soit alors décédé;

d’ailleurs l’écriture des notices C et D est très

nettement du XIIe siècle; mais il est vrai qu’elles ont

pu être recopiées tardivement sur le premier manuscrit,

sans pour cela être être elles-mêmes fort tardives.

|

|

|

NOTICE A

(première partie du

premier parchemin)

| Notitia de

Vervilla quam dedit nobis Gualterius

de Alneto. Carnoti. |

Notice

sur

Vierville, que nous a donné Gautier

d’Aunay. Chartres

|

Nouerint omnes

posteri quod Gauterius de Alneto et

uxor eius Milesindis dederunt beato Martino

Maioris Mona[2]sterii et nobis suis monachis

pro animabus suis uillam quandam quę dicitur

Veriuilla et ecclesiam et decimam et sepulturam

et terram [3] ad duas carrucas cum decima et

camparcio et omnes hospites qui in eadem uilla

hospitari uoluerint ita ut nobis reddant omnes [4]

consuetudines nec alicui respondeant de aliquo nisi

nobis, preter camparcium quod retinuerunt

sibi extra uillam: hoc red[5]dent eis in eadem

uilla, non alias deferentes. Pepigerunt uero

nobis, si illud quod retinuerunt sibi vellent dare

quandoque uel uendere [6] nulli alii se daturos

uel uendituros nisi nobis. Vnam aream tantum

retinuerunt sibi in eadem uilla ad domum sibi faciendam,

[7] de qua tamen reddent nobis omnes consuetudines

sic alii hospites. Factum est hoc apud Sanctum

Auitum in domo ipsius [8] Gauterii, presente patre uxoris

eius Milesindis* Teudone Capite de Ferro, et Rotberto de Virsone nostris

monachis, [9] quibus ipsa Milesindis* dedit hoc

donum per unum baculum, quoniam id maxime pertinebat

ad eam, et Archembaldo [10] famulo Theudonis monachi

et Theudone milite de Cramisiaco.

* corrigé par une deuxième main: Milesendis.

|

(2) Que tous nos successeurs

sachent que Gautier d’Aunay et sa femme

Milsent ont donné à saint

Martin de Marmoutier et à nous ses

moines, pour le salut de leurs âmes, un

certain village appelé Vierville, l’église,

la dîme, le droit de sépulture,

une terre de deux charrues avec sa dîme,

et son champart et tous les tenanciers qui

voudraient être accueillis dans le dit village

sous condition de nous rendre tous les devoirs

coutumiers et de ne dépendre de personne d’autre

que de nous, exception faite du champart qu’ils

se sont réservé en dehors du village;

on le leur donnera dans le dit village, sans le

transporter ailleurs. Mais ils nous ont promis que

si un jour ils voulaient donner ou vendre ce qu’ils

se sont réservé, ils ne le donneraient

ni ne le vendraient à personne d’autre

qu’à nous. Ils se sont réservé

seulement un emplacement dans le dit village pour

s’y construire une maison, mais ils nous rendront pour

elle tous les devoirs coutumiers comme les autres

hôtes. Cela s’est fait à Saint-Avit dans

la maison du dit Gautier, en présence du père

de son épouse Milsent, Thion Chef-de-Fer,

et de Robert de Vierzon, nos moines, à qui la

dite Milsent a fait cette donation par le moyen d’un bâton,

puisque c’est surtout à elle que cela appartenait;

ainsi que d’Archambaud, serviteur du moine Thion,

et du chevalier Thion de Crémisay.

|

Concessit

hoc etiam donum nobis Harduinus [11] Caput

de Ferro frater ipsius Milesindis* apud Choinam in claustro nostrorum

monachorum. Qui etiam huic dono inter[12]fuerunt:

Teudo Caput de Ferro pater ipsius Harduini,

Tetbaldus prior, Rotbertus prior claustri Maioris

Mona[13]sterii, Euanus, Ebroinus, Guastho, Fulco,

Gingomarus Erneisius, Odo famulus.

* corrigé par une deuxième main: Milesendis.

|

(4) Cette

donation en notre faveur a été

aussi autorisée par Hardouin

Chef-de-Fer, frère de la dite Milsent,

à Chuisnes dans le cloître

de nos moines. Ont aussi assisté

à cette donation: Thion Chef-de-Fer, père

du dit Hardouin; le prieur Thibaud; le prieur

du cloître de Marmoutier, Robert; Évain;

Évroin; Gaston; Foulques; Gimard Ernèse;

le serf Eudes.

|

Hoc etiam donum

ipsius [14] Gauterii de Alneto et uxoris eius Milesindis* concessit nobis Hugo filius

Guerrici et mater eius Helisindis, a quibus [15]

habebat idem Gauterius in feuo partem unam illius uillę Veriuillę,

testibus istis: Iuone filio Norberti, [16] Tetbaldo

filio Stephani, Pagano filio Girardi Mariscalci, Guarino

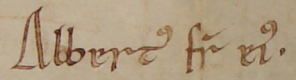

filio Amalrici Biseni**, Alberto filio [17] Alberti d’Vlmeio.

* corrigé par une deuxième main: Milesendis.

** corrigé par une deuxième

main: Besenis.

|

(5) Cette

donation du dit Gautier d’Aunay et de sa

femme Milsent en notre faveur a encore été

autorisée par Hugues fils de

Guerry et sa mère Helsent, de qui

le dit Gautier tenait en fief une part du dit village

de Vierville, en présence des témoins

suivants: Yves fils de Norbert; Thibaud

fils d’Étienne; Payen fils de Girard

Maréchal; Garin fils d’Amaury Bisen;

Aubert fils d’Aubert d’Ormoy.

|

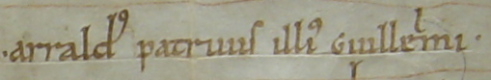

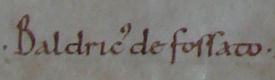

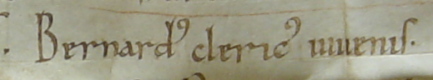

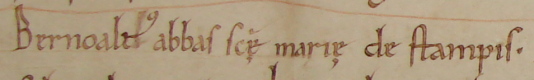

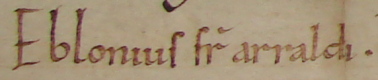

Aliam uero

partem huius sepe dictę uillę Veriuillę concessit

nobis Guillelmus filius Bernoalii

de [18] Stampis, quam habebat ille Gauterius

in feuo ab illo. Testes sunt huius rei Arraldus

patruus illius Guillelmi, [19] Bernoalius

abbas Sanctę Marię de Stampis, Albertus frater

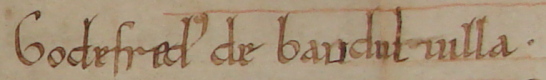

eius, Godefridus* de Bardul Villa, Haubertus [20]

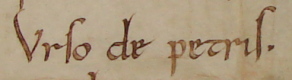

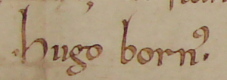

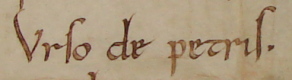

filius Haimelini, Hugo Bornus, Vrso de Petris,

Bernardus clericus iuuenis, Gaufredus

clericus [21] de Sancto Sigio, Arnaldus filius Balduini,

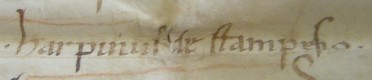

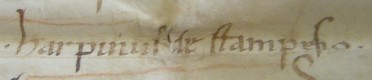

Harpinus de Stampesio, Petrus filius Gerberti

Barbati, [22] Eblonius frater Arraldi, Teudo

monachus Caput Ferri.

* corrigé

par une deuxième main:

Godefredus.

|

(6) Quant à

l’autre partie de ce village plusieurs

fois mentionné de Vierville,

sa donation en notre faveur a été

autorisée par Guillaume,

fils de Bernoal d’Étampes, parce que

le dit Gautier la tenait de lui en fief. Les

témoins de cette affaire sont: Airaud,

oncle paternel du dit Guillaume; l’abbé

de Notre-Dame d’Étampes Bernoal; son

frère Aubert: Geoffroy de Baudreville;

Aubert fils d’Aimelin; Hugues Borgne; Ours de Pierrefitte;

le jeune clerc Bernard; le clerc de Saint-Cyr,

Geoffroy; Arnaud fils de Baudouin; Harpin de l’Étampois;

Pierre fils de Gerbert Barbu; Éblon frère

d’Airaud; le moine Thion Chef-de-Fer.

|

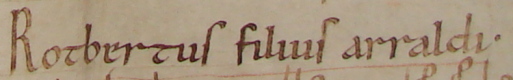

Sciendum

est etiam quod Godescalis filius [23] Hulrici

de Veruilla concessit sancto Martino et

nobis monachis suis decimam de sex hospitibus

qui erant [24] in eadem uilla. Huius concessionis

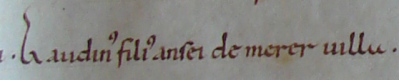

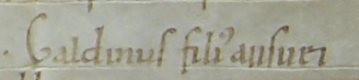

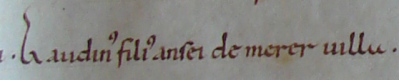

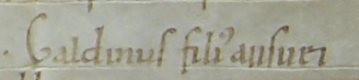

testes sunt hi: Teudo Caput Ferri, Galdinus

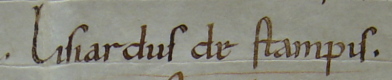

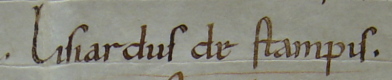

filius Ausuei de Mereruilla, Lisiardus de Stampis,

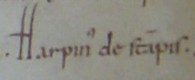

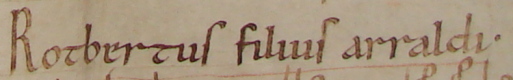

Rotbertus filius Arraldi, Herbertus de Danonuilla.

|

(7) Il faut

savoir encore que Godéchal fils

d’Oury de Vierville a concédé

à saint Martin et à nous ses

moines la dîme de six tenanciers

qui se trouvaient dans le dit village. Les témoins

de cette autorisation sont les suivants:

Thion Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ausoué

[Lisez: Ansoué]

de Méréville; Lisiard

d’Étampes; Robert fils d’Airaud; Hébert

de Denonville.

|

NOTICE B

(deuxième parchemin)

Cette deuxième

notice reprend d’abord les choses

au début en les précisant.

Il semble en fait qu’il y ait eu deux cérémonies

de donation, la première par Gautier

à Marmoutier, la deuxième par son épouse,

qui était la propriétaire réelle

du bien en question, à Saint-Avit.

| Noticia

de Veriuilla quam dedit Gaulterius de Alneio

beato Martino Maioris Monasterii et monachis

eius. CARNOTIS |

Notice

sur

Vierville, que Gautier d’Aunay a donné

à saint Martin de Marmoutier

et à ses moines. Chartres

|

Nouerint

posteri nostri quod Gauterius de Alneio et

uxor eius Milesendis et Ernaldus filius

Alberedę dederunt beato Martino Maioris

Monasterii et nobis monachis suis, pro animabus

ipsorum, totum corpus uillę quę dicitur [2] Verisuilla,

id est quicquid in ipsa hospitari poterimus

Carnotensibus arpennis nichil sibi omnino retinentes

ex ea. Dederunt etiam sancto et nobis terram ad

duas carrucas ab omnibus consuetudinibus

absolutam, ecclesiam quoque cum decima, et omnibus

quę ad ipsam [3] attinent. De exteriori uero terra nichil

omnino retinuerunt, sed sancto et nobis omnia

dederunt, excepto camparcio quod in ipsam uillam et non

alias eis deferetur, et hoc etiam, quod si quantumlibet

de eadem* exteriori terra propriis bubus colere

uoluerint, faci[4]ent in cimitherio unam uel

duas domos si eis placuerit, et de ipsis reddent

censum monachis. Conuenit etiam hoc inter ipsos

et monachos, quod si aliquid eorum quę sibi retinuerunt

uel dare uel uendere uel commutare uoluerint, non** facient alicui nisi nobis

[5] Z

* Le scribe

avait oublié eadem et l’a ajouté

au-dessus de la ligne.

**

Pour non, l’le

scribe de la notice D utilise exactement

la mêm abréviation

que pour A, ce qui tend à démontrer

que la main qui a rédigé

D est la même qui avait mis A par

écrit.

|

(2) (3) Que nos

successeurs sachent que Gautier d’Aunay et son

épouse Milsent ainsi qu’Arnaud fils

d’Aubrée ont donné à saint

Martin de Marmoutier et à nous ses moines,

pour le salut de leurs âmes, le corps entier

du village appelé Vierville, à savoir

tout ce que nous pourrons y loger d’arpents chartrains,

sans rien s’en réserver du tout. Ils ont encore

donné au saint et à nous une terre de

deux charrues libre de tout droit coutumier, ainsi qu’une

église avec sa dîme et tous les biens

afférents. Quant au finage ils ne s’en

sont rien réservé du tout, mais

ont tout donné au saint et à nous,

excepté le champart. Il leur sera apporté

au village même et non pas

ailleurs. Et encore ceci: s’ils souhaitent cultiver

une partie du finage (autant qu’il leur plaira

avec leurs propres bœufs), ils se feront une,

voire deux maisons, dans le cimetière, si

c’est leur volonté, et ils en paieront le cens

aux moines. Il a été convenu

entre eux et les moines que s’ils veulent donner ou

vendre ou échanger quelqu’un des biens qu’ils

se sont réservés, ils ne le feront

à personne d’autre qu’à nous.

|

Ipsum hoc

donauit predictus Gaulterius in capitulo

Maioris Monasterii, et ipsam donationem

super altare posuit, testibus multis, tam

monachis quam militibus et famulis. Z

|

(1) Le susdit

Gautier a fait la dite donation au chapitre

de Marmoutier, et il a posé la dite

donation sur l’autel en présence

de nombreux témoins, tant moines

que chevaliers et que serfs.

|

Quod etiam

predicta Milesendis auctorizauit postea

apud Sanctum Auitum in domo ipsius Gaute[6]rii

mariti sui, et quia eadem uilla maxime

pertinebat ad ipsam, dedit eam domno Rotberto

de Virsone monacho pro sancto et monachis aliis

et Archenbaldo famulo per baculum uice ipsius

monachi, presente eodem uiro suo Gaulterio de

Alneio et Theudone Capite Ferri [7] patre ipsius

et Theudone milite de Cramisiaco et Rotberto

maiore suo de Sancto Avito qui ambo cum ea* erant. Z

*Le mot ea a été

oublié, et le scribe a mis a sa

place une croix; il a fait suivre erant d’une autre croix, puis

a écrit ea.

|

(2) La susdite

Milsent y a encore donné

sa permission à Saint-Avit, dans

la demeure du dit Gautier son mari, et,

parce que le village lui appartenait surtout

à elle, elle l’a donné au moine

monsieur Robert de Vierzon au bénéfice

du saint et des autres moines, et au serf Archambaud,

par le moyen de la baguette, en lieu et place

du dit moine, en présence de son dit mari

Gautier d’Aunay, et de son père à elle

Thion Chef-de-Fer, ainsi que du chevalier de

Crémisay Thion, et de Robert, son régisseur

de Saint-Avit, qui tous deux étaient

avec elle.

|

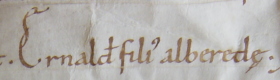

Predictus

etiam Ernaldus filius Alberedę qui sepedictę

Veriuillę medietatem tenebat de

Gaulterio predicto dedit sicut superius determinauimus

hoc donum beato Mar[8]tino et nobis,

nec non etiam duas partes uillicationis predictę

uillę quam* tenebat de Pagano filio Anselli dedit, in domo sua apud Stampas,

concedente fratre Godiscale, cui domnus

Theudo Caput Ferri dedit propter hoc ipsum X solidos

et beneficium nostrum utrique ipsorum. Si uero idem

Er[9]naldus aliquando desiderans fieri monachus precatur,

dato quicquid de eadem uilla sibi retinuerat omnino,

sic eum ad monachilis habitus conuentum nostrum admittemus.

Huius igitur donationis et concessionis sunt testes:

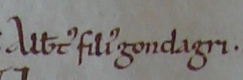

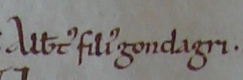

Albertus filius Gondagri, Albertus filius Anselli,

Petrus filius [10] Erardi, Rainerius filius Alberti,

Gaufredus filius Girelmi, Godefredus de Balduluilla,

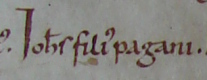

Arnulfus maior de Roureio, Paganus filius Harduini, Rainaldus

Teuldi filius, Iohannes filius Pagani, Hugo minerius*, Herbertus de Danunuilla. Z

* sic.

*ou bien Minerius?

|

(3) En outre le

susdit Arnaud fils d’Aubrée, qui tenait

en fief du susdit Gautier la moitié

du souvent mentionné Vierville, en

a fait le don, comme nous l’avons indiqué

plus haut, à saint Martin et à

nous; et en plus de cela, il a donné deux

parts du fermage du susdit village qu’il tenait en

fief de Payen fils d’Anseau, dans sa demeure d’Étampes,

avec l’autorisation de son frère Godéchal,

à qui monsieur Thion Chef-de-Fer

a donné pour cela deux sous, ainsi qu’une

place chez nous à tous deux. Si donc le

dit Arnaud, désirant un jour se faire moine,

en fait la demande, une fois qu’il aura donné

tout ce qu’il s’est réservé

dans le dit village, nous l’admettrons dans notre

communauté de vie monastique. Ainsi

donc de cette donation et autorisation sont témoins:

Aubert fils de Gondagre; Aubert fils d’Anseau;

Pierre fils d’Airard; Rainier fils d’Aubert;

Geoffroy fils de Gireaume; Geoffroy de Baudreville;

Arnoux régisseur de Rouvray; Payen fils d’Hardouin;

Rainaud fils de Thiou, Jean fils de Payen; le minier

Hugues*; Hébert de Denonville.

* ou bien Hugues Minier.

|

Idem etiam

donum concessit et auctorizauit nobis

Hardu[11]inus Caput Ferri apud Coina,

frater predictę Milesendis in claustro monachorum.

Qui etiam huic dono interfuerunt,

Teudo Caput Ferri pater ipsius Harduini, Tetbaldus

prior, Rotbertus prior claustri Maioris

Monasterii, Euanus, Ebroinus, Guastho, Fulco,

Gingomarus, Odo famu[12]lus. Z

|

(4) Le même

don en notre faveur a été

autorisé et permis, à

Chuisnes, par Hardouin Chef-de-Fer,

frère de la susdite Milsent, dans le

cloître des moines. Ceux qui ont assisté

à cette donation sont: Thion

Chef-de-Fer, père du dit Hardouin;

le prieur Thibaud; le prieur du cloître

de Marmoutier, Robert; Évain; Évroin;

Gaston; Foulques; Gimard; le serf Eudes.

|

Hoc ipsum

donum fecit predictus Gaulterius de Alneio

concedi a Hugone filio Guerrici et matre

ipsius Helisendę, qui eiusdem uillę est

capitalis dominus, a quo etiam habebat idem Gaulterius

medietatem prefatę Veriuillę in feuo. Huius concessionis

testes sunt: Iuo filius Norberti, Tetbaldus [13]

filius Stephani, Paganus filius Girardi Mariscalis,

Guarinus filius Amalrici Biseni, Albertus de

Vlmeio. Z

|

(5) Le susdit

Gautier a obtenu l’autorisation de la

dite donation auprès d’Hugues fils

de Guerry et de sa mère Helsent, lui

qui est le seigneur percevant le chevage du dit

village, de qui le dit Gautier tenait encore la

moitié du susdit Vierville en fief. De

cette autorisation sont témoins: Yves fils

de Norbert; Thibaud fils d’Étienne; Payen

fils de Girard maréchal; Garin fils

d’Amaury Bisen; Aubert d’Ormoy.

|

Hoc ipsum

donum annuit et auctorizauit Guillelmus

filius Bernoali de Stampis et dedit beato

Martino et nobis, a quo sepedictus Gaulterius

habebat in feuo medietatem prefate Veriuillę.

Domnus etiam The[14]udo Caput Ferri dedit

propter hoc ipsum ei X solidos et de beneficio

beati Martini reuestuit eum. Huius rei sunt

testes: Arraldus patruus ipsius Guillelmi, Ebulo

frater eius, Bernoalus abbas Sanctę Marię de

Stampis, Albertus frater eius, Godefredus de Bauduluilla,

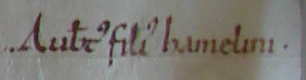

Aubertus filius Hamelini, [15] Hugo Bornus, Vrso

de Petris, Bernardus clericus iuuenis, Gaufredus

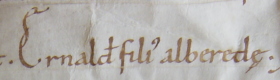

clericus de Sancto Sigio, Ernaldus filius Balduini,

Harpinus de Stampis, Petrus filius Herberti Barbati,

Teudo Caput Ferri. A

|

(6) Cette

donation a été consentie

et permise et faite par Guillaume fils de Bernoal

d’Étampes à saint Martin et à

nous, parce c’est de lui que le souvent mentionné

Gautier tenait en fief la moitié

du susdit Vierville. Monsieur Thion Chef-de-Fer

à cet effet lui a donné dix sous

et il l’a vêtu de neuf par un effet de la générosité

de saint Martin. De cette affaire sont témoins:

Airaud oncle paternel du dit Guillaume; son

frère Éblon; Bernoal abbé

de Notre-Dame d’Étampes; son frère

Aubert; Geoffroy de Baudreville; Aubert fils

d’Aimelin; Hugues

Borgne; Ours de Pierrefitte; le jeune clerc Bernard;

le clerc de Saint-Cyr, Geoffroy; Arnaud fils

de Baudouin; Harpin d’Étampes; Pierre fils

d’Hébert Barbu; Thion Chef-de-Fer.

|

Sciendum preterea

quod Godiscalis filius Vlrici dedit beato Martino

Maioris Monasterii [16] et nobis monachis

eius tertiam partem uillicationis totius predictę

Veriuillę et decimam totius terrę quam in

ea habebat. Huius doni sunt testes: Teudo Caput

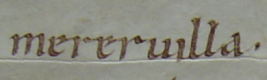

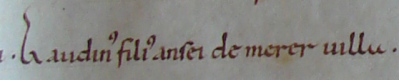

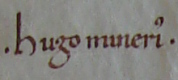

Ferri, Gaudinus filius Ansei de Merer Villa,

Lisiardus de Stampis, Rotbertus filius Arraldi,

Herbertus de Danouilla. Z

|

(7) Il faut

savoir en outre que Godéchal fils

d’Oury a donné à saint Martin de

Marmoutier et à nous ses moines le tiers

de tout le fermage de tout le susdit Vierville

et la dîme de toute la terre qu’il y détenait.

De cette donation sont témoins:

Thion Chef-de-Fer; Gaudin fils d’Ansoué

de Méréville; Lisiard d’Étampes;

Robert fils d’Airaud; Hébert

de Denonville.

|

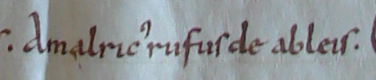

Postea uero

dedit [17] idem Godiscalis eidem sancto

et nobis octo hospitalia quę in predicta

Veriuilla habebat, et quicquid denique

in ea habebat, excepto terragio quod illi qui

in predictis hospitalibus hospitabuntur deferent

ei, uel ad Mereruilla uel ad Bertolcuriam,

ad quod horum [18] ipsi placuerit, ita tam ut

unus predictorum hospitum de quo securus erit seruet

idem terragium*, ei, et nullus eorumdem colat alicuius terram ante illam quam

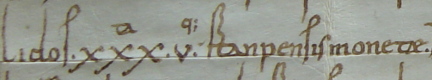

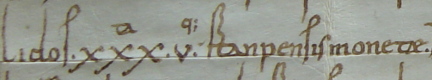

de ipso habemus. Cui etiam dedit ob hoc domnus Teudo Caput

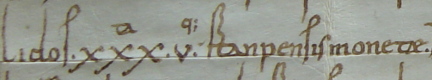

Ferri monachus XXX solidos Carnotensis monetę, et

beneficum nostrum. Pepigit [19] quoque ei quod quando mortuus

fuerit, sepeliet eum monachus qui in predicta Veriuilla morabitur

ad ęcclesiarum nostrarum quamlibet, si tamen hoc ipsi mandauerit.

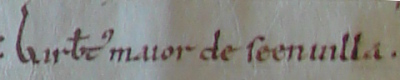

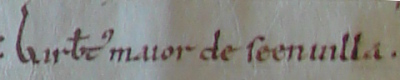

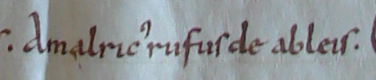

Huius rei testes sunt: Gaulterius de Stampis, Amalricus

Rufus de Ableis, Girbertus major de Seenuilla. [20], Richerius

mercator de Stampis, Herbertus de Danunuilla. Z

* Le scribe avait oublié terragium et l’a ajouté

au-dessus

de la ligne.

|

(8) Mais après

cela le dit Godéchal a donné,

au même saint et à nous,

huit tenures qu’il avait dans le dit Vierville,

et pour finir tout ce qu’il y possédait,

excepté le terrage. Ceux qui seront

établis sur les susdites tenures

le lui apporteront, soit à Méréville

ou bien à Bréthencourt,

au lieu qu’il lui plaira, de telle manière

qu’un seul des susdits tenanciers, auquel il

fera confiance, aura la garde de son terrage, et qu’aucun

des susdits ne cultivera la terre de qui que ce soit

d’autre avant celle que nous tenons de lui. Pour cela

monsieur Thion Chef-de-Fer lui a encore donné

trente sous de monnaie chartraine, et une place chez nous.

Il lui a aussi promis que, quand il sera mort, il sera

enterré par le moine qui résidera au dit

Vierville, dans celle de nos églises qu’il voudra,

si du moins il le lui demande. De cette affaire sont

témoins: Gautier d’Étampes; Amaury

Roux d’Ablis; le régisseur de Sainville,

Gibert; le marchand d’Étampes Richer;

Hébert de Denonville.

|

Sciendum quoque

quod Amalricus Rufus de Ableis dedit in eadem

sepedicta Veriuilla beato Martino et nobis

monachis eius duas ut ita dicam hospitalitates

et quicquid omnino ibi habebat, nichil

[21] inde sibi retinens propter campartium,

quod ei ad Stampas uel ad Bertoucuriam

portabitur, quod unus eorum duorum qui ibi hospitabuntur

uersabit ei, de quo securior erit, qui etiam

nullam aliam terram colent ante eam de qua reddent

ei terragium. Factum est autem [22] hoc apud Stampas,

concedente Alberto filio Anselli de cuius casamento

erat eadem terra, concedentibus etiam uxore

sua, id est Amalrici eiusdem, duobusque filis

et filia, dante sibi propter ipsum Teudone Capite Ferri

monacho X solidos. Huius [23] rei testes sunt: Ernaldus

filius Alberedę, Christoforus Rex, Obertus de Stampis,

Girbertus canonicus, Guillelmus de Stampis Veteribus,

Rotbertus de Cimiterio, Baldricus de Fossato,

Herbertus de Danunuilla. T.

|

(9) Il faut

savoir aussi qu’Amaury Roux d’Ablis a donné

dans le souvent mentionné

Vierville, à saint Martin et à

nous ses moines, deux, pour ainsi dire, tenures,

et tout ce qu’il y détenait, ne

s’en réservant rien du tout, mis à

part le champart, qui lui sera porté

soit à Étampes ou bien à

Bréthencourt, et que l’un de ceux qui les

tiendront lui versera, celui en qui il aura le plus

confiance; ils ne cultiveront en outre aucune autre

terre avant celle de laquelle ils lui paieront

le terrage. Cela a été conclu à

Étampes, avec l’autorisation d’Aubert fils

d’Anseau, de la mouvance de qui relevait la dite

terre; avec l’autorisation de son épouse,

c’est-à-dire de celle d’Amaury, et celle

de ses deux fils, et de sa fille; le moine Thion

Chef-de-Fer lui donnant pour cela dix sous. De cette

affaire sont témoins: Arnaud fils d’Aubrée;

Christophe Roi; Obert d’Étampes; le chanoine

Gibert; Guillaume des Vieilles Étampes;

Robert du Cimetière; Baudry du Fossé;

Hébert de Denonville.

|

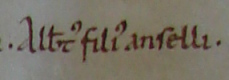

Preterea quoque

sciendum quod Paganus filius Anselli concessit

et [24] dedit in grangia Boesuillę beato

Martino Maioris Monasterii et nobis per cyrotecam

Anselli filii Aremberti idem donum uillacationis

totius iam dictę uillę, quod dederant Ernaldus

filus Alberedę et Godescalis filius Vlrici,

testibus his: Alberto filio Anselli, qui hoc

fecit ab eo conce[25]di, Gaulterio de Alneio,

Hugone uicecomite Castelliduni, Hugo de Puteolo,

Niuelone filio Fulcherii, Guarino de Friesia.

Z.

|

(10) En outre

il faut savoir que Payen fils d’Anseau

a autorisé et donné, dans

la grange de Boisville, à saint Martin

de Marmoutier et à nous, au moyen du

gant d’Anseau fils d’Arembert, la dite donation

de Vierville, qu’avait opérée Arnaud

fils d’Aubrée et Godéchal

fils d’Oury, en présence des témoins

suivants: Aubert fils d’Anseau, qui a obtenu

cette autorisation, Gautier d’Aunay; Hugues

vicomte de Châteaudun; Hugues du Puiset;

Nivelon fils de Foucher; Garin de Friaize.

|

Sciendum quod

Hugo de Gualardone concessit et auctorizauit

in domo monachorum de Alneello et dedit

predicto sancto [26] et nobis idem ipsum

donum Veriuillę, quod dederant Gauterius

de Alneio et Guillelmus filius Bernoali et Ernaldus

filius Alberedę, rogatu domni Teudonis Capitis

Ferri et Costabli monachorum. Huius doni

sunt testes: Guido filius Serli, Amalricus filius

Raherii, Marinus prepositus [27] de Alneello,

Rotbertus Britto, Iohannes Vitulus, Rotbertus

de Adunuilla et Adelelmus frater eius, Hugo Canis, Osmundis

de Gualardone. T.

|

(11) Il faut

savoir qu’Hugues de Gallardon a

autorisé et permis, dans la maison

des moines d’Auneau, et qu’il a accordé,

au susdit saint et à nous, la dite

donation de Vierville opérée

par Gautier d’Aunay, Guillaume

fils de Bernoal d’Étampes et Arnaud

fils d’Aubrée, à la supplique

des moines monsieur Thion Chef-de-Fer

et Costable. De cette donation sont témoins:

Guy fils de Serlon; Amaury fils de Rahier;

le prévôt d’Auneau Marin; Robert

Breton; Jean Veau; Robert d’Adonville et son frère

Aleaume; Hugues Chien; Osmond de Gallardon.

|

Preterea sciendum

quod Eremburgis uxor predicti Godiscalis

filii Vlrici et Odo filius ipsorum concesserunt

donationem quam idem Godescalis fecerat

[28] de Veriuilla beato Martino Maioris

Monasterii et nobis monachis eius, testibus,

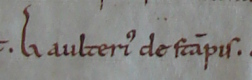

Gaudino filio Ansue de Merervilla, Rainardo

Farinardo, Baldrico de Fossato, Harduino priore

Sparronensi et Ermengiso famulo eius, Gaufredo de

Moreth, Odone de Paniceriis, [29] Rainaldo de Alneio.

Cui, id est Aremburgi, dedit domnus Theudo

Caput Ferri tres solidos propter hoc ipsum donum. T

|

(12) En outre

il faut savoir qu’Arembour, épouse

du susdit Godéchal fils d’Oury, et

Eudes, leur fils, ont autorisé la

donation que le dit Godéchal avait opérée

de Vierville à saint Martin de Marmoutier

et à nous ses moines. En sont témoins:

Gaudin fils d’Ansoué de Méréville;

Rainard Farinard; Baudry du Fossé;

Hardouin prieur d’Épernon et son

serf Ermengise; Geoffroy de Moret; Eudes de

Pannecières; Rainaud d’Aunay. Monsieur Thion

Chef-de-Fer lui a donné, à

savoir à Arembour, trois sous en raison

même de cette donation.

|

Notum sit omnibus

tam futuris quam presentibus quatinus

illud donum quod Godiscal et Amalricus

de terra quę Veriuilla dicitur beato Martino

et monachis dederunt, [30]

illud ipsum donum Ansellus Rotberti filius Beguini et

Odelina mater eius pro sua suorumque salute partimque

propter VII solidos quos Teudo monachus ob hoc

Odeline tribuit nobis concesserunt. Huic dono interfuerunt:

Radulfus Gauscelini filius de Danunuilla et

Gaufredis clericus. [31] Ex nostra autem parte:

Gaulterius famulus, et de Extolui Gaulterius*,

et de Ludone Fulchaldus*. T.

* Le manuscrit porte bien de Extolui Gaulterius et de Ludone Fulchaldus, peut-être parce que ces éponymes avait été

surajoutés à

la première rédaction au

dessus de la ligne, comme on le constate souvent dans

les originaux, et qu’il ont été mal

reportés dans notre texte. On a une inversion analogue en C32-33.

|

(13) Qu’il

soit connu de tous, tant présent qu’à

venir que la donation du village appelé

Vierville qui avait été opérée

par Godéchal et Amaury à

saint Martin et aux moines, cette même

donation, Anseau Robert fils de Béguin

et sa mère Eudeline nous l’ont autorisée,

pour leur salut et celui des leurs, et pour une part

à cause des sept sous que le moine Thion a

donné à cet effet à Eudeline.

A cette donation ont assisté: Raoul fils

de Gauscelin, de Denonville, et le clerc Geoffroy.

Et de notre côté: le serf Gautier, Gautier

de Léthuin et Fouchaud de Ludon.

|

Nouerint omnes

nostri successores quod Hersendis et filius

eius Harduinus Caput Ferri dederunt

pro suis suorumque animabus beato Martino

et monachis Maioris Monas[32]terii, admonitione

Teudonis Capitis Ferri iam monachi, patris

predicti Harduini, quatuor familias collibertorum

de Danonisuilla, id est Gaufredum cum filiis

filiabusque suis. Vnde et donationem fecerunt apud

Coinam domno Tetbaldo priori Coinę pro [33] domno

abbate per ramum sebuci. Cuius rei testes sunt, de

monachis: Teudo Caput Ferri, Harduinus prepositus

Carnotensis, Guarinus clericus. De laicis: Hugo

Malueil, Guerrisius filius Herberti, Rotbertus de

Dallei Monte, Rainaldus famulus Gau[34]fredis de Bello

Monte, Guillelmus Rufus de Coina et alii plures.

|

(14) Que tous

nos successeurs sachent que Hersent

et son fils Hardouin Chef-de-Fer ont donné,

pour le salut de leurs âmes et de celles

des leurs, à saint Martin et aux moines

de Marmoutier, sur les représentations

de Thion Chef-de-Fer désormais moine, père

du dit Hardouin, quatre familles de

colliberts de Denonville, à savoir Geoffroy

avec ses filles et ses filles. De quoi ils

ont aussi fait la donation à Chuisnes au prieur

de Chuisnes monsieur Thibaud tenant lieu de monsieur

l’abbé par le moyen d’une tige de sureau.

De cette affaire sont témoins, du côté

des moines: Thion Chef-de-Fer; le prévôt

de Chartres, Hardouin; le clerc Garin; et du

côté des laïcs: Hugues

Malveil; Guerrise fils d’Hébert; Robert de

Dolmont; le serf de Geoffroy de Beaumont, Rainaud; Guillaume

Roux de Chuisnes; et de nombreux autres.

|

Hoc ipsum

donum concesserunt Gaulterius de Alneio

et uxor eius Milesendis predictę Hersendis

filia, sororque prefati Harduini aput* Carnotum,

testibus istis: Iuone filio Herberti,

[35] Rotberto Flagello, Guarino

de Baillole, Hugone de Tracheto, Gaulterio de Sancto

Germano, Harduino de Adonis Villa, Arnulfo fratre Gaulterii

de Alneio.

* sic.

|

(15) Cette

même donation a été

autorisée par Gautier d’Aunay et sa

susdite femme Milsent fille d’Hersent, sœur

du susdit Hardouin, à Chartres, en présence

de ces témoins: Yves fils d’Hébert;

Robert Fléaud; Garin de Bailleau;

Hugues de Tracy; Gautier de Saint-Germain; Hardouin

d’Adonville; le frère de Gautier d’Aunay,

Arnoux.

|

NOTICE C

(deuxième partie du

premier parchemin)

Cette notice

a été portée

sur la partie du premier parchemin qui restait

vierge, mais par une autre main que la première

et dans une écriture caractéristique

du XIIe siècle.

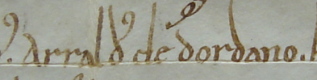

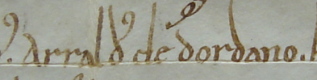

[25] Nouerint nostri presentes

et posteri sancti Martini monachi quod

Rainaldus Tetulfi filius quandam terram

que Lomlu [26] uocatur sancto Martino tribuit* tota ex integro

et quicquid in ea habebat, concedente Petro

fratre eius et matre eius que Ermentrudis dicitur, ac

conce[27]dentibus sororibus eis, Arenburge scilicet

et Roscelina atque Ascelina. Testes huius donationis

sunt isti: Albericus presbiter, [28] Guido Serlonis

filius, Arraldus de Dordano, Hungerius de Villa Illa,

Milo Bosonis filius, Albertus Vaslinus, Gualterius

faber, Raherius molen[29]dinarius, Rodbertus Grimaldi

filius, Albertus Burchardi filius.

Huius donationis

gratia nostri, monachi, id est

domnus Teudo qui Caput de Ferro dicitur [30]

ac domnus Constabilis Rainaldo et matri

eius ac sororibus certisque parentibus XXti

Vque solidos denariorum dederunt**, Petro autem

fratri germano Vque, [31] Falconi autem unam

spatam et Majoris Monasterii beneficium. Quod

uidit et audiuit Arnulfus de Alneto, Guarinus frater

eius, Rainaldus de [32] Testiariis, Herueus armiger.

Ex parte monachorum adfuerunt isti: Tamueius presbiter,

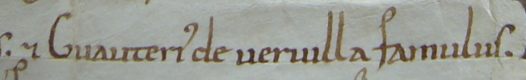

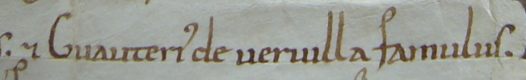

Guauterius de Anglica Terra famulus, de Venti[33]laio,

Constancius famulus et Guauterius de Veruilla famulus.

* Le scribe a oublié:

sancto

Martino tribuit, et l’a lui-même

ajouté au dessus

de la ligne.

** Il a aussi ajouté:

dederunt au dessus de la ligne.

|

(16)

Que tous les moines de saint Martin,

présents aussi bien qu’à

venir, sachent que Rainaud fils de Thiou

a offert à saint Martin une certaine

terre qui s’appelle Lomlu, dans son

entier, indivise, et tout ce qu’il y possédait,

avec l’autorisation de son frère

Pierre et de sa mère qui s’appelle Ermentrut,

ainsi qu’avec l’autorisation de ses

sœurs, à savoir Arembour et Rosceline ainsi

qu’Asceline. Les témoins de cette donation

sont les suivants: le prêtre Aubry; Guy fils

de Serlon; Airaud de Dourdan; Hongier de Villeau;

Milon fils de Boson; Aubert Vaslin; le forgeron Gautier;

le meunier Rahier; Robert fils de Grimaud; Aubert

fils de Bouchard.

(17) A cause

de cette donation, nos moines, à

savoir monsieur Thion, surnommé

Chef-de-Fer, et monsieur Costable ont donné

à Rainaud et à sa mère,

ainsi qu’à ses sœurs et à

certains parents: vingt-cinq sous; à

son frère de père et de mère

Pierre: cinq sous; à Faucon, une épée

et une place à Marmoutier. Cela a été

vu et entendu de: Arnoux d’Aunay; son frère

Garin; Rainaud des Têtières;

l’écuyer Hervé. Du côté

des moines, y ont assisté: le prêtre

Tamoué; le serf Gautier d’Angleterre,

le serf Constance de Ventelay*, et le serf de Vierville Gautier.

* De Ventelay se rapporte à ce

qui suit et non à ce qui précèce,

comme nous l’apprend une autre charte du

prieuré de Bréthencourt (ici donnée en Annexe 6e). On constate une autre inversion

du toponyme éponyme en B 31.

|

NOTICE D

(troisième partie

du premier parchemin)

Notificamus

successoribus nostris quod Godefredus

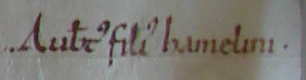

de Aqua filius Felicie [34] et Gila uxor

eius dederunt sancto Martino Maioris

Monasterii et monachis eius terram ad unam

carrucam et tres hosticias in uilla quę Veruilla

[35] dicitur et totum scilicet quicquid

in ea possidebat pro salute animarum suarum et suorum

antecessorum. Dederunt tamen monachi eis

in caritate so[36]lidos XXXta Vque Stanpensis

monetæ. Huic donationi affuerunt plures

ex parte monachorum et ex parte illorum. Ex parte

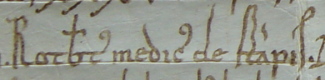

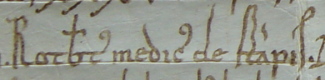

illorum fuerunt [37] hii: Rotbertus medicus de Stampis,

Amalricus Rufus, Harduinus clericus, Guarinus quidam

famulus eorum. Ex parte monachorum fuerunt hii:

Tamueius presbiter [38] de Stonno, Adelardus de Bertoldicuria

et Rodbertus eiusdem Adelardi socius. Monachus

qui hoc donum recepit et ceteris fratribus Maioris Monasterii

detulit, [39] domnus Teudo Caput Ferri fuit. Sciendum

uero est quod isdem* Teudo eis

beneficium Maioris Monasterii tribuit, ea scilicet

conuentione ut si [40] aliquo tempore ad monasterium

pergerent ab abbate et ceteris fratribus omnibus reciperent.

*Lisez: idem.

|

(18) Nous faisons savoir à

nos successeurs que Geoffroy de l’Eau fils de

Félicie et son épouse

Gile ont donné à saint Martin

de Marmoutier et à ses moines une terre

d’une charrue et trois tenures au village qui

s’appelle Vierville, ainsi que tout ce qu’il

y possédait, pour le salut de leur

âmes et de celles de leurs prédécesseurs.

Les moines leur ont cependant donné

par charité 35 sous en monnaie d’Étampes.

A cette

donation ont assisté bon nombre

de personnes du côté des moines

et de leur côté. De leur

côté il y a eu ceux-ci: le

médecin d’Étampes Robert;

Amaury Roux; le clerc Hardouin; un certain

Garin leur serf. Du côté des moines

il y a eu ceux-ci: le prêtre de Léthuin

Tamoué; Allard de Bréthencout; et Robert

compagnon du dit Allard. Le moine qui a reçu

ce don et l’a fait connaître aux autres

frères de Marmoutier a été

monsieur Thion Chef-de-Fer. Il faut savoir

que le dit Thion leur a accordé une place à

Marmoutier, à savoir qu’il a été

convenu que si un jour ils veulent gagner

le monastère, ils aient gain de cause

auprès de l’abbé et des autres

moines.

|

|

|

ANNEXE 1

RÉPERTOIRE

DES LIEUX CITÉS

Notes de toponymie

Le secteur de Vierville sur la carte de Cassini

(1756)

de Ableis (B 19, 20):

Ablis

Le

contexte ne permet pas de préciser

le genre de ce toponyme, qui paraît

ici à l’ablatif pluriel. En 1218, une

charte du Cartulaire de l’abbaye

du Porrois (n°53) porte le féminin (apud

Abluyas), qui permettrait de supposer ici un nominatif

*Ableae ou *Ableiae.

Cependant il faut sans doute reconnaître ici une

forme indéclinable. Dans le Cartulaire des Vaux-de-Cernay, on trouve ultérieurement

trois formes indéclinables concurrentes,

Abluies vers 1168

(n°XXXI, p. 49), en 1207 (n°CXLV, p. 160), 1227 (n°CCLXXV,

p.261), 1240 (n°CCCXCIX, p. 366), 1241 (n°CCCCIV,

p. 370), 1243 (ibid. n°CCCCXVII, p. 383), Abluis

en 1239 (n°CCCXCVI, t. I, p. 363), 1241 (n°CCCCIX,

p. 375), 1246 (n°CCCCXLIV, p. 405), 1300 (n°DCCCCXC,

p. 980), 1321 (n°MXLIV, t. II, p. 62), et

Ablues en 1227 (n°CCLXXV, p. 261). Ultérieurement

on trouvera aussi de Ablusiis,

pour qualifier Geoffroy d’Ablis (célèbre inquisiteur mort

à Lyon entre 1316 et 1319). On a avancé une étymologie fondée

sur un anthroponyme romain Apilius,

hypothèse assez gratuite, et qui, outre un

très difficile passage du p ou b, expliquerait mal pourquoi

le mot semble toujours avoir été perçu

comme pluriel.

Aujourd’hui commune du canton

Saint-Arnoult-en-Yvelines, arrondissement

de Rambouillet (Yvelines).

Aujourd’hui commune du canton

Saint-Arnoult-en-Yvelines, arrondissement

de Rambouillet (Yvelines).

Lieu

éponyme d’Amaury Roux d’Ablis

(Amalricus Rufus de Ableis), qui

paraît cependant résider à Étampes

(transactions 8 et 9).

|

Adunuilla (B 27),

Adonis Villa (B 35): Adonville

Voici la seule

graphie ancienne que donne Merlet dans

son Dictionnaire

topographique du département

d’Eure-et-Loir de 1861 (pp. 1-2): Adunvilla (1202, charte de l’abbaye de Belhomert).

A

titre de comparaison, notons plusieurs graphies anciennes données

pour le toponyme lorrain Haudonville (Henri Lepage, «Dictionnaire

géographique de la Meurthe», in Mémoires de

la Société d’archéologie lorraine, 2e série,

III, 1860, p. 129): Haidonvilla (1156, 1164), Haidunvilla

(1182), Hadunvilla et Haydunville

(1186), Adonvilla (1195), Haldonville (1393),

Hadonville (1414), Hauldonville (1433).

Aujourd’hui hameau de la commune

de Denonville (canton d’Auneau,

arrondissement de Chartres, Eure-et-Loir).

Merlet (ibid.) note que le fief d’Adonville

relevait du duché de Chartres et ressortissait

pour la justice à Auneau.

Lieu

éponyme de trois nobliaux mentionnés

par la notice B. Il est d’abord question d’un Robert d’Adonville et

son frère Alleaume (B 27), témoin

à Auneau d’une concession d’Hugues de Gallardon

(transaction 11), puis d’un Hardouin d’Adonville,

témoin à Chartres d’une

concession de Gautier d’Aunay (transaction 15): tous

trois paraissent des nobles voire des chevaliers. |

Alneellum (B 24, 26): Auneau

Voici les

graphies anciennes que donne Merlet (p.6): Auneellum (1111, charte

de l’abbaye de Bonneval);

Alnetellum, 1130 (id.);

Alneolum (cartulaire des Vaux-de-Cernay,

p. 48); Alneelum, 1172 (charte

de l’abbaye de Josaphat); Auneel

(1279, charte de l’abbaye de l’Eau);

Aulnel (1469, registre des contrats

du chapitre de Chartres); Aulneau

(1565, terrier de Reboulin);

Saint-Remy d’Auneau (1736, pouillé).

Voici les

graphies anciennes que donne Merlet (p.6): Auneellum (1111, charte

de l’abbaye de Bonneval);

Alnetellum, 1130 (id.);

Alneolum (cartulaire des Vaux-de-Cernay,

p. 48); Alneelum, 1172 (charte

de l’abbaye de Josaphat); Auneel

(1279, charte de l’abbaye de l’Eau);

Aulnel (1469, registre des contrats

du chapitre de Chartres); Aulneau

(1565, terrier de Reboulin);

Saint-Remy d’Auneau (1736, pouillé).

Actuellement chef-lieu de

canton et de la communauté de communes

de la Beauce alnéloise (arrondissement

de Chartres, Eure-et-Loir). Alors siège

d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Bonneval.

Merlet (ibid.) note qu’Auneau était d’une part une

baronnie vassale du duché de Chartres

et ressortissant pour la justice au bailliage de

Chartres; il ajoute d’autre part que c’était chef-lieu

d’un doyenné dépendant de l’archidiaconé

de Chartres et comprenant les paroisses d’Auneau,

Aunay-sous-Auneau, Béville-le-Comte,

la Chapelle-d’Aunainville, Denonville, Francourville,

Gellainville, Gouillons, Houville, Léthuin,

Levesville-la-Chenard, Louville-la-Chenard, Maisons,

Mondonville-Saint-Jean, Moutiers-en-Beauce, Oinville-sous-Auneau,

Ouarville, Prasville, Prunay-le-Gillon,

Roinville-sous-Auneau, Saint-Germain-la-Gâtine,

Sours et Villeau.

C’est chez les

moines d’Auneau, en présence du prévôt

(prepositus) d’Auneau, Marin, qu’a lieu

la concession d’Hugues de Gallardon (transaction

11).

De fait Hugues de Gallardon était

alors seigneur d’Auneau, seigneurie qu’il tenait

de sa mère, fille du seigneur de Rochefort.

|

Alnetum (A titre,

1, 14; B 31), Alneium

(D titre, 1, 6, 11, 24,

25, 28, 33, 34): Aunay-sous-Crécy,

et non Aunay-sous-Auneau

Voici les

graphies anciennes que donne Merlet pour Aunay-sous-Crécy:

Alnetum (vers 1080), Alaretum

(sic selon Merlet, 1110, charte de l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée),

Altum et Covetum (vers 1250,

pouillé), Alnetum-juxta-Covetum

(1310, charte de l’abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois),

Saint-Martin d’Aunay-sous-Couvé

(1736, pouillé). Notons aussi, pour mémoire,

celles qu’il donne pour Aunay-sous-Auneau (p.6): Aunetum (1118, charte de

l’abbaye de l’Ouïe);

Alnetum (1389, id.); Alnetum-sub-Alneolo

(1432, charte de l’abbaye de Josaphat); Saint-Éloy

d’Aunay-sous-Auneau (1736, pouillé).

Il ne s’agit pas d’Aunay-sous-Auneau,

comme l’ont cru Lefèvre et Depoin, commune du

canton d’Auneau dans l’arrondissement

de Chartres (qui était

un fief vassal du duché de Chartres

et ressortissant pour la justice au bailliage de

Chartres), mais d’Aunay-sous-Crécy, commune du canton

de Dreux.

1)

Gautier, époux de Milsent et gendre de Thion Chef-de-Fer,

en tire son nom dans les notice A et B. Il est accompagné

une fois de son frère Arnoux (transaction 15).

2) Dans la notice

C, sans doute postérieure à sa mort, c’est

son frère Arnoux qui est titré d’Aunay

(transaction 17), accompagné cette fois de son frère

Garin.

3) La notice B

cite aussi un Rainaud d’Aunay (transaction 12), qu’il faut

identifier à Rainaud des Têtières, cité

juste après Arnoux et Garin (transaction 17).

Le recoupement

des données présentées par un certain

nombre de documents du temps permet d’affirmer qu’un certain

noble, originaire d’Aulnay-sous-Crécy et possessionné

depuis Dreux jusqu’au pays Dunois, eut deux fils, Gautier

I d’Aunay et Rainaud d’Aunay dit aussi des Têtières.

Gautier I a eu lui même six fils: Gounier titré tantôt

d’Aunay, tantôt de Molitard et tantôt de Saint-Avit;

Jocelyn; Gautier II d’Aunay; Arnoux; et Garin surnommé Torcul.

Cette famille est

clairement possessionnée depuis le secteur de Dreux jusqu’au

pays dunois.

|