|

|

|

Étude sur

le caractère et les œuvres de Chamfort

|

|

|

|

André Rimbault, né à Étampes,

a fait ses études au Collège de la même ville, où

il a été ensuite professeur d’humanités (c’est-à-dire

de Lettres) avant d’en devenir le Principal, une dizaine d’années

durant, puis de poursuivre ailleurs sa carrière. Ayant pris sa

retraite à Versailles, il y fut élu en 1872 président

de la Société

des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, quelques mois avant sa

mort. Cette société publia en 1874 deux études auxquelles

il n’avait pas encore donné ses dernières corrections, l’une

consacrée à Fontanes, l’autre, celle-ci, à Chamfort,

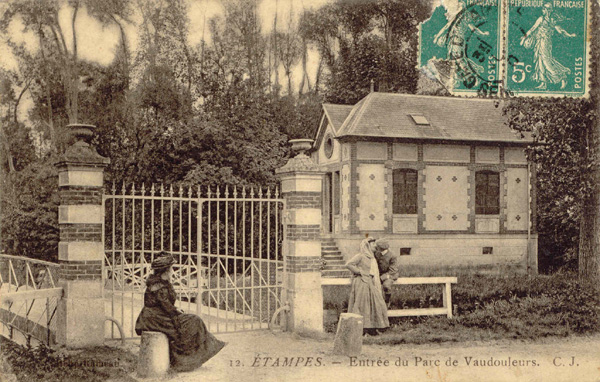

poète et surtout homme d’esprit, mort en 1794. Quant à Chamfort, on notera que la seule période de bonheur sentimental qu’il ait connue s’est déroulé en 1782 à Vaudouleurs, c’est-à-dire à l’actuelle maison de retraite dite de la Chalouette, à Morigny. A peine élu à l’Académie française, ayant rencontré une femme d’un rang modeste et plus âgée que lui, Marthe Buffon, qui lui fit connaître le bonheur, il l’épousa et se retira du monde avec elle au manoir de Vaudouleurs; mais elle mourut cinq mois plus tard. |

ÉTUDE SUR

LE CARACTÈRE ET LES ŒUVRES DE CHAMFORT Par M. RIMBAULT, membre titulaire.

Les jeunes gens de Voltaire devenaient des hommes, et pendant ce temps la noblesse française, comme autrefois Charles VII à Chinon, «perdait gaiement son royaume.» Soit calcul, soit confiance aveugle dans la puissance de ses priviléges, elle attirait à elle, elle recherchait avec empressement ceux mêmes qui travaillaient ostensiblement à la renverser; le bel esprit était plus que jamais à la mode; les satires et les épigrammes contre l’aristocratie couraient les salons des aristocrates; les coryphées de la philosophie encyclopédique étaient choyés des grands; ce fut une Montmorency qui leva les obstacles opposés à la publication de l’Emile, et les pièces de Beaumarchais étaient jouées sur les théâtres intimes par des princes et des princesses. Les choses allèrent ainsi jusqu’au dernier moment, sans masques, sans plus de menées souterraines de la part des agresseurs; et quand enfin la maison s’écroula sur les maîtres, il se trouva que les hôtes pensionnés avaient disparu. Singulière époque que celle où l’on peut à peine taxer d’ingratitude ceux qui abandonnent leurs bienfaiteurs! Cette précaution oratoire n’était pas sans utilité au commencement d’une étude sur le caractère et les œuvres de Nicolas Chamfort, car il fut un des plus remarquables parmi ces ingrats célèbres. Il devait a fortune à la cour, et on le vit s’avancer hardiment dans la Révolution jusque par-delà le 10 août auquel il applaudit; ses œuvres littéraires avaient été honorées de tous les suffrages de l’Académie, et il composa contre l’illustre as semblée qui l’avait reçu dans son sein un réquisitoire qui devait amener sa suppression. [p.67] Mais n’anticipons pas sur le événements. Nous pouvons, pour établir le caractère de Chamfort, trouver des exemples dans les événements de sa première jeunesse. Ce fut, dès ce temps-là, un esprit brillant, mais déjà satirique, et souvent paradoxal. Au collége des Grassins, où il fit ses études comme boursier, il avait remporté en rhétorique quatre prix sur cinq: le prix de vers latins seul lui manquait. Ses professeurs, dans l’intention sans doute de développer chez lui des dispositions littéraires qu’ils jugeaient remarquables, voulurent qu’il doublât cette classe. Il le fit, et l’année suivante remporta les cinq prix. «L’an dernier, dit-il à ce sujet, j’ai manqué le prix de vers latins, en imitant Virgile; cette année je l’ai gagné en imitant Buchanan.» Il y avait, comme on voit, dans cette saillie plus de malice que de justesse. Un peu plus tard disait: «Tout ce que j’ai appris, je l’ai oublié; ce que je sais, je l’ai deviné.» Toujours du piquant aux dépens de la vérité. Eût-il deviné ce qu’il savait, s’il n’eût pas appris ce qu’il avait oublié? Quoi qu’il en soit, avec son esprit facile, enjoué, sceptique et railleur, avec une jeunesse aimable et un physique charmant, Chamfort devait plaire dans le monde. Il y réussit en effet; mais ses succès ne furent pas toujours d’une nature bien avouable. C’est ainsi qu’admis successivement dans plusieurs familles en qualité de précepteur, il en fut bientôt éconduit, parce que, suivant l’expression d’un de ses biographes, «il y dérangeait le bon ordre domestique.» Après un séjour très court en Allemagne, pendant le quel il reconnut judicieusement «qu’il n’y avait rien à quoi il fût moins propre qu’à faire un Allemand,» il revint en France. Il conserva toujours son antipathie [p.68] pour la race germanique, dont les calculs froids et égoïstes avaient failli le rendre dupe, et plus tard, dans sa comédie du Marchand de Smyrne, celle de ses œuvres dramatiques qui eut le plus de succès, on le verra égayer le public aux dépens d’un baron allemand. Chamfort sentait en lui cette énergie qui conquiert le monde, et cependant il était encore pauvre et obscur. Ce n’est pas que la pauvreté lui fût à charge: il donna même plusieurs fois la preuve d’un louable désintéressement. Mais sa philosophie à cet égard consistait plutôt à savoir se passer de ce qu’il n’avait pas, qu’à faire mépris de ce qu’il possédait. Il tenait donc modérément à la fortune; mais il était dévoré de l’ambition de jouer un rôle sur la scène du monde où il sentait que ses talents devaient lui donner une place distinguée; car s’il était modéré à l’endroit des richesses, il l’était peu dans son opinion sur son mérite, et ce n’est pas sans le connaître que Diderot disait de lui c’était que avec les apparences de la modestie, «un petit ballon dont une piqûre d’épingle fait sortir un vent violent.» Pour se produire, il eut recours au moyen alors usité il chercha des patrons et des introducteurs, et s’attacha à d’Alembert et à Duclos.Je ne cours pas après la pauvreté:

En peu de temps Chamfort se vit recherché comme un des hommes les plus distingués de la société littéraire. Sa conversation vive, ornée, mordante quelquefois, le posa dans le monde brillant; des succès académiques, dans le monde lettré, et des succès de théâtre, à la cour. Pour ne négliger aucun moyen de réussir, il céda à une faiblesse. Nous disons une faiblesse, car il est juste de reconnaître que Chamfort ne demanda jamais rien à l’intrigue, à la bassesse ni à la servilité. Il céda donc à une faiblesse: il changea son nom. Jusqu’alors il n’avait été connu que sous le nom de Nicolas; il se fit appeler M. de Chamfort. On peut voir dans l’anecdote suivante le mobile de cette prétention puérile, et l’un des traits de Chamfort que nous avons voulu préciser autant que possible, avant d’analyser ses œuvres. Chamfort était enfant naturel, et cette circonstance devait le mettre mal à l’aise dans une société qui, dit Sainte-Beuve, tenait tout son éclat de la naissance. Un jour le duc de Créqui, dans une intention bienveillante sans doute, soutenait devant lui qu’un homme d’esprit était l’égal de tout le monde, et que le nom n’y faisait rien: «Vous en parlez bien à votre aise, monsieur le duc,» repartit Chamfort; mais supposez qu’au lieu de vous appeler M. le duc de Créqui, vous vous appeliez M. Criquet; entrez dans un salon, et vous verrez si l’effet sera le même.» [p.70] Il faut noter cette parole de Chamfort; elle n’est pas seulement chez lui une boutade spirituelle et passagère, mais l’expression d’un sentiment qui fermentât dans son cœur, et qui plus tard dégénéra en haine et en rancune, quand il lui fallut reconnaître que toutes ses qualités n’aboutissaient à l’établir dans le monde que sur le pied d’un poète aimable, d’un bel esprit, et que l’aristocratie veut bien condescendre, s’abandonner même quelquefois, mais jamais se confondre. La période de production fut pour Chamfort de douze années, de 1764 à 1776, production peu féconde et de courte haleine, il faut le reconnaître. Grâce aux habitudes de vie qu’il avait prises, bien plus qu’à sa nature, il reconnut trop tôt qu’il n’était pas fait pour le travail méditatif du cabinet, et que sa gloire était dans les conversations brillantes des salons, où toutes les ressources de son esprit se donnaient carrière. Il paya son tribut au titre académique qu’il ambitionnait et s’en tint là. Un critique moderne a dit de lui «qu’il avait toujours quelque chose à dire et jamais rien à écrire.» Pour nous, si nous voulions imiter son goût pour les antithèses, nous dirions que tout ce qu’il a écrit pour la postérité est oublié, et que la postérité ne sait de lui que ces mots, heureux surtout par leur spontanéité, qui semblaient ne devoir prétendre à d’autre avantage que de soutenir son rôle parmi ses contemporains. On ne connaît plus depuis longtemps ni 1’Epître d’un père à son fils, composition froide et fade qui lui valut son premier prix à l’Académie, ni la Jeune Indienne, son début dans la carrière du théâtre, ni la tragédie de Mustapha qui en fut le couronnement; mais on n’oubliera jamais, par exemple, la réplique qu’il donna à Ruihière à qui on reprochait devant lui la fréquence de ses mauvais procédés. «Moi! [p.71] disait Ruihière, je ne me souviens d’avoir commis qu’une seule méchanceté dans ma vie.» «Combien de temps durera-t-elle?» reprit aussitôt Chamfort. Les œuvres de Chamfort ont été recueillies d’abord en quatre volumes in-8°, par les soins d’un de ses amis, Ginguené. Plus tard elles furent resserrées en deux volumes, et c’est un service que leur a rendu l’éditeur. La tâche que nous avons entreprise nous faisait une loi de souffler la poussière qui couvre ces livres; nous l’avons fait, et cette peine n’est jamais entièrement perdue, quand il s’agit d’un écrivain qui, malgré bien des défauts, avait, après tout, des aspirations généreuses, un goût fin et pur, et infiniment d’esprit. Parmi les poésies qu’on trouve dans ces recueils, les meilleures, à notre avis, sont celles qui sont le plus dans le caractère de l’auteur, les satires, les contes, les épigrammes qu’il lisait dans les cercles qu’il fréquentait. Chamfort était trop personnel pour s’identifier aisément; mais quand il parle pour lui-même, il est moins froid, moins recherché et il retrouve tous ses avantages. Il y a tel de ses contes qui, par une allure facile et simple, fait souvenir de La Fontaine.

Il est juste pourtant de distinguer dans la poésie noble trois odes qui ne sont pas sans mérite. Malgré certaines préoccupations philosophiques, l’ode sur la Vérité, qui fut couronnée aux jeux floraux, a de belles pensées, et est bien dans le ton et le mouvement de la poésie lyrique. L’ode sur la Grandeur de l’homme et l’ode sur les Volcans sont citées par La Harpe; mais il semble qu’il ne leur accorde cette distinction que pour les mieux censurer, et sa censure n’est pas toujours juste. Il ne faut pas oublier que La Harpe fut plusieurs fois, dans les concours académiques, rival de Chamfort et de plus rival malheureux, et qu’il resta probablement toujours son ennemi, ainsi que l’attestent plusieurs épigrammes de Chamfort contre lui, notamment celle qui se termine par ces vers bien connus:L’univers heureux et paisible La Harpe reproche donc à Chamfort une grosse faute historique dans cette strophe sur les hommes qui ont été grands par leurs vertus:Dieu ne m’a pas accordé comme à toi «Sans courroux! s’écrie La Harpe; il n’est pas possible de démentir à ce point une histoire si connue.» Et à ce propos, il rappelle le coup de poing donné à un esclave. En parlant ainsi, La Harpe montre que s’il connaissait cette histoire si connue, il en dénaturait le sens à plaisir. Quand Chamfort représente Caton sans courroux, il est évident qu’il fait allusion à la contenance calme et stoïque de ce sage, qui détermine à se donner [p.73] la mort pour fuir la servitude et la honte, cherche à cacher ses intentions aux amis qui l’entourent, en causant avec eux de leurs intérêts et de leur famille. Le coup de poing donné à un esclave pour une désobéissance n’altère en rien cette contenance, et n’a rien à faire ici.Là, tranquille, au milieu d’une foule abattue, Sa critique ne nous paraît pas plus fondée quand, dans l’ode sur les Volcans, il blâme ces vers: «La pensée est très fausse, dit-il, les volcans ne détruisent que les ouvrages des hommes.» Est-ce que la lave qui détruit, en se précipitant, les maisons, les palais et les temples, épargne les champs et les forêts? Pour nous, nous ne voyons qu’une hardiesse dans cette image qui nous montre la nature déchirant, dans sa fureur, son propre sein, et détruisant elle-même son ouvrage.Au fond de cet abîme immense, Il y a certainement dans ces odes que nous venons de citer, du mouvement, de la vigueur, du style. Comme dans toutes ses compositions, Chamfort y est correct et pur; il respecte, comme presque tous les poètes de son temps, les traditions de la bonne école: Voltaire d’ailleurs vivait encore. Sans doute dans ces amplifications déjà rebattues sur des idées de philosophie morale, ou sur les phénomènes de la nature, le poète est plus froid que quand il s’inspire de la maladie d’un bienfaiteur, de la mort d’un héros, ou de la disgrâce d’un grand homme, et ce serait le cas de rappeler ici l’opinion de Goethe, qui voudrait qu’un poème de cette nature eût toujours un intérêt d’actualité. Mais le genre admis, les odes sur la Vérité, sur la Grandeur de l’homme et sur [p.74] les Volcans ont des beautés réelles. Si l’expression manque parfois de force, si l’harmonie n’est pas aussi soutenue que dans les odes de Rousseau, la pensée a quelquefois plus d’énergie et de profondeur.

Un professeur distingué de notre époque, M. Geruzez, qui semble s’être attaché à dédommager Chamfort des grandes sévérités qu’il a eu à subir de la critique, depuis La Harpe jusqu’à Sainte-Beuve, porte sur ces deux discours un jugement dont nous voulons, en le citant, lui laisser le mérite et la responsabilité. «Une chose, dit-il, préservera Chamfort du naufrage c’est d’avoir atteint la perfection dans un genre secondaire, il est vrai, mais que n’ont pas dédaigné les talents supérieurs, l’éloge académique. On peut dire qu’en louant Molière et La Fontaine, Chamfort ne les a pas flattés il a pénétré leur génie, et l’émotion qu’il a éprouvée en parlant de ces deux grands poètes, tous deux philosophes, sans prétendre à la philosophie, si clairvoyants et si sincères, d’une allure si franche et si naturelle, a donné à son langage un mouvement, une chaleur qui font de ces deux études littéraires de vrais modèles de l’éloquence tempérée. Ni La Harpe, ni Thomas, supérieur à La Harpe, ni Garat n’ont trouvé la véritable mesure du genre; La Harpe n’a pas assez de nerf; Thomas est trop tendu, et Garat, trop verbeux. Chamfort, supérieur à tous les trois par la pensée, trouve seul le vrai rapport des idées et du ton; il dit tout ce qu’il faut, rien de plus, et avec convenance.» Si nous avons cité en entier ce jugement d’un maître [p.75] c’est qu’à bien des égards il répond à nos propres impressions. Nous ajouterons toutefois que dans ces deux remarquables discours, l’œuvre de critique nous paraît plus parfaite que l’œuvre d’éloquence. Jamais en effet le génie de nos deux grands poètes n’a été pénétré avec plus de sagacité. Mais l’analyse est quelquefois subtile, les aperçus surabondent et le ton général du discours s’en ressent. Il en est d’un discours comme d’un tableau qui doit être vu à distance: il ne faut pas que la multitude des détails y nuise à l’effet des masses et de l’ensemble. Nous avons dit que Chamfort avait à cœur de payer son tribut à la position académique qu’il ambitionnait. Il avait donc à subir l’épreuve du théâtre (c’était alors la condition de toute réputation littéraire). Trois fois il la tenta, sans beaucoup de succès. La Jeune lndienne, qui parut en 1764, est une pièce d’une versification facile et pure, mais sans originalité (si ce n’est quant aux personnages mis en scène), sans conception dramatique. Depuis Rousseau, il était de mode de mettre en opposition la vie sauvage et la vie civilisée, aux dépens, bien entendu, de cette dernière. C’est sur ce fond qu’est montée la pièce. Un jeune Anglais, Belton, échoué sur les côtes de l’Amérique du Nord, est accueilli avec humanité par un sauvage et sa fille Betty. Il devient amoureux de la jeune Indienne. Après quelque temps, il l’emmène en Angleterre où Betty s’étonne de toutes les déviations que la civilisation fait subir aux purs sentiments de la nature. Après des difficultés facilement résolues, grâce à ses amis, Belton finit par épouser devant notaire Betty, qui ne comprend pas que, pour s’attacher à un mari, on ait besoin de l’intervention d’un homme tout habillé de noir. C’est dans ces contrastes, présentés [p.76] avec esprit, qu’est tout l’intérêt de la pièce, malgré l’invraisemblance; car enfin, si primitives que soient les idées de Betty, elle n’a, pour les exprimer, d’autre ressource que le langage poli et souvent figuré d’une bonne versification. Il est vrai qu’à la représentation on chercha à ramener l’illusion qui pouvait manquer du côté du langage, en donnant à l’actrice, en guise de costume, une peau de taffetas tigré. On voit que les excentricités théâtrales remontent plus haut que la Biche aux bois. Grimm appelait cette comédie un ouvrage d’enfant. On peut juger par ce qui précède que cette qualification est assez justifiée. Nous voudrions pourtant qu’on y mît une restriction en faveur du style. Le Marchand de Smyrne, un petit acte en prose, eut plus de succès. Mais l’intérêt dramatique n’y est pour rien; c’est un succès tout de malice, dont Chamfort eut le mauvais goût de vouloir se faire, vingt-deux ans plus tard, un mérite politique. Le fond de la pièce est emprunté à Plaute: Un Turc de Smyrne, nommé Hassan, emmené captif à Marseille, fut racheté par un Français, puis rendu à sa patrie et à une femme qu’il adorait. En reconnaissance de ce bienfait, il fait vœu de racheter tous les ans un chrétien captif. Sa femme, heureuse d’avoir retrouvé son époux, fait le même vœu. La première occasion qui se présente permet à Hassan de racheter son bienfaiteur lui-même, Dornal, pris par des corsaires avec sa maîtresse qu’il allait épouser. De son côté, la femme de Hassan délivre la maîtresse de Dornal, et les deux amants sont rendus l’un à l’autre. Voilà toute la trame. Nulle péripétie, nulle intrigue, par conséquent nul intérêt dramatique. Tout ce que voulait l’auteur, c’était de faire de a satire sociale; c’était dans le courant des idées de son [p.77] siècle et dans les siennes en particulier. A propos du marché d’esclaves, il fait défiler devant les spectateurs (suivant son langage de 1793) les nobles et les aristocrates de toute robe, mis en vente au rabais, et finalement vendus pour rien. Il décoche contre eux une foule d’épigrammes et surtout contre le fameux baron allemand dont, on s’en souvient, il a une vengeance à tirer. La plus considérable, sinon la meilleure pièce du répertoire bien restreint de Chamfort, celle que Sainte-Beuve appelle son grand effort littéraire, effort qui dura quinze ans et qui, selon le malin critique, aurait pu demander six mois, c’est sa tragédie de Mustapha et Zéangir. Ce sujet avait été traité une fois avant lui par Belin, il le fut encore une fois après lui par Maisonneuve. Les deux fils du sultan Soliman, frères de lits différents, s’aiment d’une amitié extraordinaire. La sultane Roxelane, mère du plus jeune, Zéangir, veut substituer son fils à l’aîné pour la succession au trône, et elle intrigue en conséquence, comme on intrigue dans les cours d’Orient. Zéangir, par amitié pour son frère, non-seulement refuse de seconder les projets de sa mère, mais il s’efforce de les traverser. Il fait plus: ayant découvert que la jeune captive Azémire, dont il est amoureux, est également aimée de son frère, il sacrifie son amour, comme il a sacrifié son ambition, sans efforts, sans combats. Finalement, Roxelane poursuivant malgré tout ses projets, Mustapha est assassiné par des janissaires et Zéangir se poignarde sur le corps de son frère, dont il se considère comme le meurtrier, par la seule raison que c’est en sa faveur que sa mère l’a fait périr. Tout, dans cette pièce, est donné à l’amour fraternel. Aussi les sentiments doux y dominent, ce qui est assez [p.78] étrange dans une tragédie. Ces sentiments sont assez noblement exprimés, et c’est là tout son mérite; car, hors de là, on ne se figure pas les gaucheries qui se trouvent dans l’agencement de ce drame froid, sans action, sans situations, sans caractères, bien que le sujet comportât un rôle comme celui d’Agrippine dans Britannicus, et un autre, comme celui d’Acomat dans Bajazet; mais le talent de Chamfort n’était pas à cette hauteur. Quoi qu’il en soit, la tragédie de Mustapha, représentée pour la première fois à Fontainebleau, reçut les applaudissements de la cour, applaudissements que malheureusement la ville s’obstina à ne pas ratifier. Les courtisans virent dans l’amitié de Mustapha et de Zéangir une allusion à l’union intime qui régnait entre Louis XVI et ses frères. Mais ce n’est pas dans le fait même de l’amitié entre les deux frères qu’est l’allusion: la flatterie est plus directe, et le voile est plus transparent. Voici ce passage: ce n’est pas un chef-d’œuvre, mais nous ne serons pas fâchés de trouver Chamfort en délit d’adulation; le fait ne lui est pas habituel, et d’ailleurs il s’en dédommagera plus tard. Roxelane, cherchant à combattre les scrupules de Zéangir à l’endroit de son frère, lui dit qu’en Orient ceux qui entourent le trône sont les ennemis naturels de celui qui y est assis; puis elle ajoute: On raconte qu’aussitôt après la représentation, la jeune reine Marie-Antoinette fit venir le poète dans sa loge et lui annonça, avec une grâce charmante et des félicitations extraordinaires, que le roi lui accordait une pension de 1,200 livres sur les menus. On ajoute qu’au sortir de cette audience un courtisan ayant demandé à Chamfort ce que la reine lui avait dit, il aurait répondu: «Je ne pourrai jamais ni le répéter ni l’oublier.» Nous verrons comme il a été fidèle sur ce dernier point. Outre les 1,200 livres sur les menus du roi, la tragédie de Mustapha valut encore à son auteur l’emploi de secrétaire des commandements du prince de Condé, avec une pension de 2,000 livres, et sa place à l’Académie française ne fut plus qu’une question de temps. L’occasion se présenta en 1781; il remplaça Sainte-Palaye. Son discours de réception est considéré comme un modèle du genre. Il appartenait à l’auteur de Mustapha et Zéangir de célébrer l’amitié vraiment rare des deux frères de La Curne; il le fit avec une convenance parfaite. Chamfort était donc parvenu, par son étoile autant que par son talent, à une situation capable de satisfaire une ambition plus qu’ordinaire. Mais il était dévoré de trop de passions pour jouir en paix de sa bonne fortune. Il se laissa aller à l’entraînement des plaisirs sans ré serve et sans mesure, et ne tarda pas à être victime de son imprudence. «J’ai détruit mes passions, dit-il quelque part, comme un homme violent tue son cheval, ne pouvant le gouverner.» En détruisant ainsi ses passions, il détruisit aussi sa santé et affaiblit les ressorts de son intelligence. Sa jeunesse, sa belle jeunesse s’enfuit prématurément; [p.80] les grâces de sa figure s’altérèrent, et son esprit, d’abord enjoué et aimable, malgré son goût constant pour la satire, prit un caractère d’aigreur et de dureté qui allait quelquefois jusqu’au cynisme. Il eut des accès de dégoût pour cette société qui lui avait fait si bon accueil, mais dans laquelle son orgueil avait à souffrir. Il eut cependant des retours. Forcé, pour rétablir sa santé gravement atteinte, d’aller passer une saison aux eaux de Barèges, il y rencontra une société choisie. Mmes de Grammont, de Rancé, d’Amblemont, de Choiseuil, que Mlle de l’Espinasse appelle malicieusement son habit d’arlequin à cause de la divergence du caractère de ces dames, M. Dupaty, avec lequel il se lia intimement, l’entourèrent de mille prévenances. Cette circonstance sembla lui rendre du calme et de la sérénité. Il revint à des sentiments plus traitables pour le monde; peu s’en fallut même qu’il ne rendît les armes: «J’ai toutes sortes de raisons, dit-il dans une de ses lettres, d’être enchanté de mon voyage à Barèges. Il semble qu’il devait être la fin de toutes les contradictions que j’ai éprouvées, et que toutes les circonstances se sont réunies pour dissiper ce fond de mélancolie qui se reproduisait trop souvent en moi... Mon mauvais génie me paraît avoir lâché prise, et je vis, depuis trois mois, sous la baguette de la fée bienfaisante...»

En la perdant, il avait perdu sa volonté. De retour à Paris, il retomba dans ses caprices et ses inconséquences. Il céda encore aux sollicitations des grands; les sociétés les plus mondaines se le disputèrent. M. de Vaudreuil, un des hommes les plus considérables et les plus considérés de la cour, lui offrit dans son hôtel un logement qu’il accepta. Malgré son humeur bizarre et même sombre, il savait encore s’adoucir quand il entrait en scène. On provoquait ses saillies spirituelles; chacun de ses mots piquants était recueilli avec avidité. C’est pour le cercle de M. de Vaudreuil qu’il composa les contes en vers dont quelques-uns se trouvent dans ses œuvres imprimées. C’est pour elle aussi qu’il fit les Soirées de Ninon, un petit chef-d’œuvre, paraît-il, qu’on n’a pu retrouver dans ses papiers. Un de ses amis, probablement Ginguené, à qui il avait lu ce poème, en parle en des termes bien propres à en faire regretter la perte: «C’était, dit-il, le sel attique; c’était la grâce unie au savoir-faire; une facilité qui cache d’autant plus d’art, qu’elle est le sceau de la perfection. C’est La Fontaine et Racine, fondus pour la manière, avec le talent de [p.82] Molière pour l’observation, trois poètes dont il avait fait l’étude la plus assidue de sa vie, et qu’il avait analysés, décomposés, pour découvrir tous leurs secrets, pour s’approprier leurs trésors.» Cependant les années avançaient; les signes avant-coureurs de la Révolution devenaient chaque jour plus éclatants. Chamfort qui, malgré les flatteries dont il était l’objet, peut-être même en raison de ces flatteries, nourrissait contre la société une haine toujours croissante, va déposer enfin ce qu’il considère comme la livrée de l’esclavage. Nous allons le voir quitter avec joie places et pensions, abandonner patrons et bienfaiteurs pour s’avancer avec audace presque aux dernières limites de la Révolution. C’est dans cette période de sa vie que nous aurons surtout occasion d’examiner ces mots souvent heureux de forme, parfois atroces de sentiment qui, trop passionnés pour permettre de le compter parmi les moralistes, lui assurent au moins un des premiers rangs parmi les maîtres de la saillie française. Le changement subit de Chamfort, l’ardeur avec la quelle le pensionnaire du roi, le poète adulé de Marie-Antoinette, le secrétaire du prince de Coudé et de Mme Elisabeth, l’hôte des Vaudreuil et l’ami des Polignac embrassa la Révolution, ne fut une surprise pour personne: on peut, dire, sinon à sa justification, du moins à sa décharge, que, s’il fut ingrat, il ne fut pas hypocrite. Depuis son retour à Paris, c’est-à-dire vers 1784, il fut plus recherché des grands qu’il ne les rechercha lui-même, et s’il céda à leurs instances, il leur fit payer ce sacrifice en les traitant avec une liberté qui parfois ne manquait pas d’audace. Chateaubriand a dit de lui: «Je m’étonne qu’un homme qui avait tant de connaissance des hommes ait pu épouser si chaudement [p. 83] une cause quelconque.» Le sceptique auteur de l’Essai sur les révolutions, qui dit aussi dans le même sens: «Il n’y a pas un gouvernement qui mérite qu’on se sacrifie pour lui,» Chateaubriand nous paraît commettre ici à l’égard de Chamfort une double erreur. Chamfort connaissait-il vraiment bien les hommes? II connaissait les vices de son entourage, il les connaissait à fond; mais il rapportait tous ses jugements à cette connaissance, et par cette raison même il méconnut et calomnia souvent l’humanité. Aussi préférons-nous l’opinion de Rœderer, qui dit qu’avec tout son esprit il n’était réellement pas éclairé. Est-il vrai qu’il épousa chaudement les idées nouvelles? Quant à l’esprit, oui; quant au cœur, c’est douteux. Le côté de la Révolution auquel il s’attacha surtout, ce fut la haine de l’ancien régime. Qu’on lise tout ce qu’il a écrit à ce sujet, on le verra rarement parmi ceux qui travaillaient à édifier. Ce n’est pas qu’au fond il fût insensible à ce qu’il y avait d’honnête dans les idées nouvelles; il avait assez de probité pour leur prêter un concours sincère et désintéressé; mais il ne fut pas assez maître de sa passion, et il se laissa entraîner par elle du côté de la violence, au moins dans le langage. II avait dit, en parlant de la société qui l’avait accueilli: «J’ai été empoisonné avec de l’arsenic sucré: manet altâ mente repostum.» On ne sut jamais quel fut cet arsenic dont il se plaint, quelle main le lui servit; mais il ne prouva que trop que le poison était dans son sang, et le manet altâ mente repostum eut une terrible réalité. Quoi qu’ait pu faire la haute société pour récompenser Chamfort du plaisir qu’il lui procurait (et il est vrai de dire qu’elle le paya même au-delà de son mérite), il ne lui en tint aucun compte parce qu’il y mettait un autre prix. Il s’irrita de ne trouver que de la bienveillance là [p.84] où il aurait voulu l’égalité. A chaque instant il laisse percer le dépit qu’excite en lui la position d’un homme de lettres parmi les grands. Tantôt il le compare à un homme «qu’on force à rester au tirage d’une loterie où il n’a pas de billets;» tantôt à un paon «à qui on jette mesquinement quelques graines dans sa loge et qu’on en tire quelquefois pour le voir étaler sa queue, — tandis que les canards, les coqs et les dindons de la basse-cour prennent librement leurs ébats et remplissent leur jabot tout à leur aise.» Mais ce qui donne le mieux toute sa pensée à cet égard, c’est une lettre adressée à un de ses amis, où il parle des regrets qu’on lui exprime de toutes parts de la résolution qu’il a prise le vivre dans la retraite: «Tout ce qu’on écrit à sujet revient à ceci: Quoi! n’êtes-vous pas suffisamment payé de vos peines et de vos courses par l’honneur de nous fréquenter, par le plaisir de nous amuser, par l’agrément d’être traité par nous comme ne l’est aucun homme de lettres? A cela je réponds J’ai quarante ans; de ces petits triomphes de vanité dont les gens de lettres sont si épris, j’en ai par dessus la tête. Puisque, de votre aveu, je n’ai rien à prétendre, trouvez bon que je me retire. Si la société ne m’est bonne à rien, il faut que je commence à être bon pour moi-même; il est ridicule de vieillir en qualité d’acteur dans la troupe où l’on ne peut pas même prétendre à la demi-part.» Le mot est lâché, il voulait la demi-part. Plus loin, dans la même lettre: «Je n’ai gagné jusqu’à présent dans le monde que des boues, des rhumes et des fluxions (il oublie 6,000 livres de pensions et de places), sans compter le risque d’être écrasé vingt fois dans l’hiver.» Il est probable qu’il tiendrait un autre langage s’il pouvait avoir à lui un carrosse; comme [p.85] il ne le peut pas, on l’entendra dire un peu plus tard: «Je ne croirai pas à la Révolution tant que je verrai des voitures et des carrosses écraser les passants». C’est dans cette disposition d’esprit qu’il vit arriver la grande crise sociale. II n’attendit pas tout à fait la dernière heure pour se démettre de ses places. II le fit de gaieté de cœur, on doit lui rendre cette justice; il était désintéressé, il avait espoir dans 1’avenir, il se sentit soulagé. Mais pourquoi faut-il que ses bons mouvements eux-mêmes ne soient pas purs de tout mauvais alliage? Nous trouverons donc de l’arsenic partout? II dit en effet, à cette occasion: «Mépriser l’argent, c’est détrôner un roi; il y a ragoût.» Ce n’est pas ainsi que s’exprimait le bon La Fontaine qui pourtant n’était pas un flatteur: Quand on cite de tels passages, on regrette qu’ils soient trop connus.Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux; Chamfort quitta donc l’hôtel de M. de Vaudreuil et se retira au Palais Royal. Ce choix était d’accord avec ses tendances; le Palais-Royal était alors le foyer des conspirateurs: le poète de Louis XVI passa à Philippe d’Orléans. Il s’attacha à Mirabeau, à Sieyès, à Talleyrand, et ce qui fait honneur son mérite, c’est que, s’il ne fut pas sur leur ligne, il fut leur inspirateur plutôt que leur disciple. Il composa pour le premier le discours sur ou mieux contre 1’Académie; il fournit au second l’idée et le titre de la brochure sur le Tiers-Etat; il fit pour l’évêque d’Autun un rapport sur l’instruction publique. Mais c’est avec Mirabeau que ses relations furent les plus intimes. Ce grand orateur avait [p.86] pour lui une estime et des égards vraiment extraordinaires; il ne faisait, ne disait rien sans le consulter. Quand il avait conçu une idée, un projet, sa première préoccupation était: Qu’en pensera Chamfort? Il parlait toujours de lui avec les plus grands éloges, le comparait à Tacite et l’appelait plaisamment une tête électrique. Cette dénomination n’est pas sans justesse; Chamfort ne parlait que brièvement et par secousses, mais chaque mot qu’il disait était une étincelle qui jaillissait au loin. Nous avons vu que c’est de lui cette définition : Qu’est-ce que le Tiers-Etat? Tout. Qu’a-t-il? Rien. C’est avec le même laconisme qu’il établit la différence entre le despotisme et la démocratie. La liaison de .Mirabeau et de Chamfort peut s’expliquer par la conformité de leur esprit. C’était le même caractère passionné, la même hardiesse de langage; tous deux étaient emportés et railleurs. L’un et l’autre, en ouvrant les digues de la Révolution, espéraient contenir et diriger le torrent, tous les deux échouèrent. «Il ne faut pas, disait Chamfort, espérer de nettoyer les écuries d’Augias avec un plumeau.» Il se retira quand il vit qu’on ne les lavait qu’avec du sang.Moi, tout; le reste, rien: voilà pour le despotisme. Mais s’arrêta-t-il du moins au premier qui fut versé? Tout d’abord, dès 1790, il se montre aussi avancé que d’autres le furent en 92. On le voit organiser les clubs jacobins, haranguer la multitude dans les carrefours, proclamer la guerre aux châteaux, la paix aux chaumières. Il raille le retour précoce de Lafayette protégeant la famille royale dans la journée du 6 octobre, celui de Barnave faisant le whist de la reine au retour de [p.87] Varennes. Enfin le 10 août lui-même est l’objet de ses plaisanteries. Il écrit, à la date du 12, le surlendemain de l’emprisonnement du roi, non encore déchu mais déjà détrôné: «Je continue à me bien porter; mais je ne néglige point mon régime. J’ai fait ce matin le tour de la statue renversée de Louis XV à la place Vendôme, de Louis XIV à la place des Victoires. C’était mon jour de visite aux rois, détrônés, et les médecins philosophes disent que c’est un exercice salutaire.» Et plus loin, dans la même lettre: «Vous voyez que, sans être gai, je ne suis pas précisément triste. Ce n’est pas que le calme soit rétabli, et que le peuple n’ait encore cette nuit pourchassé les aristocrates. C’est ce qui doit arriver chez un peuple neuf, qui pendant trois ans a parlé sans cesse de sa sublime constitution, mais qui va la détruire, et dans le vrai n’a organisé encore que l’insurrection. C’est peu de chose, il est vrai, mais cela vaut mieux que rien.» C’est parler bien légèrement de choses sérieuses, et ce langage, dans la bouche de Chamfort, blesse toutes les convenances. Mais était-il au moins bon patriote, cet homme si impitoyable pour ceux à qui il avait dû sa fortune? Trouvera-t-il son excuse dans une grande conviction ? Ne soyons pas trop sévères à son égard; nous maintenons ce trait de son caractère, qu’à une grande passion il unissait le sentiment du juste et de l’honnête; oui, il eût été heureux de conquérir, pour les masses populaires, l’égalité dont l’absence avait infligé tant de tortures à son âme, mais dans quelle mesure? Voici à cet égard un témoignage qui ne sera pas suspect: c’est celui de Mme Roland qui a vu à l’œuvre et jugé avec tant [p.88] de pénétration les hommes de la Révolution. Chamfort était de ceux qu’elle aimait le plus voir. Son esprit la charmait; ses mots la faisaient sourire et rêver, et sa fougue révolutionnaire ne déplaisait pas à son fanatisme héroïque. Elle l’avait désigné à son mari, ministre de l’Intérieur, pour une place de conservateur à la Bibliothèque nationale. Voici son opinion sur son patriotisme. Quelqu’un lui disait un jour: «Est-ce que vous croyez Chamfort sincèrement patriote?» «Entendons-nous, répondit-elle; Chamfort voit et juge bien; il ne se méprend pas sur les principes; il reconnaît ceux de la liberté publique et du bonheur des hommes et il ne les trahirait pas. Mais sacrifierait-il à leur triomphe son repos, ses goûts, sa vie? C’est une autre question; je crois qu’il réfléchirait.»

Ses principaux écrits dans ce genre sont, outre le discours contre l’Académie dont il demande la suppression, deux articles ou plutôt deux ouvrages sur les Mémoires et la Vie du maréchal de Richelieu. [p.89] Son discours contre l’Académie serait une œuvre littéraire assez remarquable, si ce n’était pas avant tout de sa part une méchante action. Il passe en revue, a une finesse et une verve dignes de Lucien les arguments produits à toutes les époques contre l’illustre assemblée, son inutilité pour la gloire des grands écrivains, la stérilité de ses travaux, son interminable Dictionnaire, la banalité de ses discours de réception. II cite les railleries de Voltaire, du Persan de Montesquieu, et montre que ceux qui ont voulu conserver l’indépendance de leur caractère, Rousseau, Diderot, Helvétius et autres, ont renoncé à l’Académie. Il n’épargne rien pour la rendre ridicule, ni le fameux sujet de prix proposé sous Louis XIV: «Laquelle des vertus du roi est la plus digne d’admiration?» ni la préface placée par d’Alembert en tête du Recueil de ses discours et dans laquelle on trouve des phrases comme celle-ci: «L’homme de lettres qui tient à l’Académie donne des otages à la décence; l’écrivain qui veut rester isolé est une espèce de célibataire qui, ayant moins à ménager, est par là plus sujet aux écarts.» Et celle-ci encore: «Un pareil corps également instruit et sage, organe de la prudence par état, ne fera entrer de lumière dans les yeux du peuple que pour les éclairer peu à peu sans les blesser.» Tomber sur de tels discours était, en 1794, une bonne fortune: Chamfort ne s’en fit pas faute. Une autre fortune non moins heureuse pour lui, c’est la publication qui fut faite cette année même, et non sans intention, des Mémoires du don Juan français, du duc de Fronsac, maréchal de Richelieu. Quelle mine féconde de scandale et d’atrocités! Quelle grasse pâture pour son appétit de dénigrement! Avec quel plaisir il s’acharne à relever tous les [p.90] traits d’arrogance et de fatuité de cet homme qui disait avec un sentiment d’horreur, après la bataille d’Ettinghen, qu’il avait vu les corps des gens de son espèce mêlés et confondus sans ménagement avec ceux des simples soldats! Avec quelle complaisance il donne tous les détails de la triste aventure de cette douce et sensible bourgeoise, Mme Michelin, que le le beau Fronsac daigna honorer par surprise de ses faveurs, et qui mourait de douleur et de remords, tandis que le gentilhomme, son amant, «à l’exemple de Mercure qui, après avoir pris la figure de Sosie, allait se nettoyer dans l’Olympe avec de l’ambroisie, allait aussi, lui, se décrasser de cette liaison roturière auprès d’une céleste princesse!» (Texte même des Mémoires.) Chaque fois que Chamfort a cité des faits de cette nature (et son travail en est rempli), il ne manque jamais de les terminer par des réflexions dans le genre de celle-ci: «Ces traits et tant d’autres d’une féroce arrogance trop communs dans les classes autrefois privilégiées, ont dû provoquer d’autres punitions que le ridicule. C’est du souvenir de tant d’outrages que sont nés les plus grands événements d’une révolution qui foule aux pieds, etc., etc.» Puis viennent des imitations de Suétone: Tale monstrum per mille annos perpessus orbis terrarum tandem sustulit. On voit dans quel esprit tout l’ouvrage est conçu.

Chamfort fut-il, comme beaucoup l’ont crû, un esprit méchant et envieux? Fut-il seulement, comme le pense le critique qui l’a le plus ménagé, un délicat qui n’a pu se satisfaire et qui ne s’est pas résigné? Nous inclinerions pour cette dernière opinion; mais au lieu d’un délicat nous dirions un ambitieux. Il y a chez lui ces qualités qui excluent la méchanceté: son attachement à ses amis, et 1’affection dont il entoura toujours sa mère qui avait perdu en lui donnant le jour, sa position dans le monde. Mais il eut toujours une haute opinion de lui-même, et il s’était persuadé que ses talents devaient surmonter tous les obstacles et le mener à tout. A l’ardeur avec laquelle il voulut d’abord conduire sa fortune, on voit que l’aigreur qui peu à peu le pénètre est la conséquence de ces conceptions. Quand il reconnut que l’irrégularité de sa naissance ne lui permettait pas d’avoir dans le monde ce qu’on appelait alors un état, quand l’abus des plaisirs eut tari chez lui la source des vrais talents, il se vengea sur les préjugés de tort dans lesquels il était au moins de moitié: il se prit à mépriser le monde qu’il n’avait pu conquérir. Son esprit observateur n’eut pas de peine à saisir les travers d’une société où la nullité et les vices eux-mêmes étaient effacés par le hasard de la fortune et de la naissance. Mais il eut le tort de juger l’humanité sur le cercle dans lequel il restait renfermé. C’est ainsi que la royauté et le mariage furent les deux éternels objets de ses plaisanteries, parce que pour lui la royauté c’était Louis XV, et que par la corruption des mœurs le mariage ne fut à ses yeux que le voile du libertinage. Si à cette erreur de point de vue on ajoute son goût pour la saillie et par conséquent [p.93] pour l’exagération, on comprendra qu’un grand nombre de ces mots piquants, concis, auxquels il a attaché son nom, manquent souvent de justesse et le feront toujours regarder plutôt comme un misanthrope spirituel que comme un moraliste. Il n’y a par exemple qu’un misanthrope qui ait pu dire: «En voyant les friponneries des petits et le brigandage des hommes en place, on est tenté de regarder la société comme un bois rempli de voleurs dont les plus dangereux sont les archers préposés à la garde des autres.» Et ceci encore: «Les fléaux physiques et les calamités de la nature ont rendu la société nécessaire; la société a ajouté aux malheurs de la nature. Les inconvénients de la société ont amené la nécessité du gouvernement, et le gouvernement a ajouté aux malheurs de la société.» La misanthropie prend un caractère plus sombre encore dans la pensée suivante: «Il faudrait avaler un crapaud tous les matins pour ne rien trouver de dégoûtant dans la journée quand on doit la passer dans le monde.» On pressent le suicide dans l’homme qui a pu écrire les lignes suivantes: «La nature en nous accablant de tant de misères et en nous donnant un attachement invincible pour la vie, semble avoir agi avec l’homme comme un incendiaire qui mettrait le feu à notre maison après avoir posé des sentinelles à la porte. Il faut que le danger soit bien grand pour sauter par la fenêtre.» On comprend que Mme Helvétius ait dit qu’elle redoutait la conversation le matin avec Chamfort, parce qu’elle en avait pour la journée à être triste. Faisons comme elle et cherchons des mots, mordants toujours (Chamfort [p.94], n’en a guère d’autres), mais d’un, effet moins sombre.

«On dit que la noblesse est un intermédiaire entre le roi et le peuple...; oui, comme le chien de chasse est un intermédiaire entre le chasseur et le lièvre.» Cet autre encore: «La meilleure philosophie, relativement au monde, est d’allier à son égard le sarcasme de la gaieté avec l’indulgence du mépris.» Il est à remarquer que quand Chamfort tempère son humeur, il voit plus juste. Nous allons encore en trouver la preuve dans quelques sentences d’une philosophie plus saine et qu’un vrai moraliste ne désavouerait pas. Par exemple celle-ci: «Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre beaucoup de choses qu’on sait par des gens qui les ignorent.» En voici une qui, dans un autre ordre d’idées, a de la justesse et même de la profondeur: «Le théâtre tragique a le grand inconvénient moral de mettre trop d’importance à la vie et à la mort.» On pourrait multiplier les citations. Terminons par cette pensée toute sereine: «On dit communément qu’on s’attache par ses bienfaits. C’est une bonté de la nature: il est juste que la récompense de bien faire soit d’aimer.» Pourquoi faut-il qu’il n’ait pas été accordé à Chamfort de goûter souvent ces douces consolations de la nature? il y eût trouvé un secret qu’il ignora toujours, et qui, en jetant des fleurs sur sa vie, la lui eût rendue plus supportable; car si la récompense de bien faire est d’aimer, aimer c’est être heureux. |

||

|

APPENDICES

1) NOTE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE DE LÉON MARQUIS Les rues d’Étampes et ses monuments, Étampes, Brière, 1881, pp. 370-371 & 392 RIMBAULT (ANDRÉ), écrivain et philanthrope, né à Étampes le 3 mai 1814, mort le 10 novembre 1873. D’une famille des plus modestes, mais des plus estimée d’Étampes, il fit ses classes avec distinction au collège de cette ville. D’abord maître d’études, ensuite professeur d’humanités dans cet établissement, il en devint principal en 1844. Au bout de dix ans, il passa avec le même titre au collège de Pamiers, et l’année suivante à celui de Chartres. En 1868, après vingt-huit ans de principalat, il prit sa retraite et s’établit à Versailles; [p.371] mais il ne renonça pas pour cela à sa vie active: nommé membre de la commission de surveillance de l’École normale primaire et de la commission d’examen des aspirants au brevet de capacité, il rendit partout de grands services. Il était administrateur de la bibliothèque populaire, trésorier de la caisse des écoles, président de la Société des sciences morales et politiques de Seine-et-Oise au mois d’août 1872. Pendant l’occupation prussienne, il se signala par son dévoûment aux victimes de l’émigration. Tout le monde loue son désintéressement, sa charité et sa modestie, ressemblant sous ce rapport au vénérable abbé Buffet, son beau-frère. Dans les Mémoires de la Société des sciences morales de Versailles, il publia deux études remarquables sur Chamfort et Fontanes. Le premier, qui résida quelque temps à Vaudouleurs, près d’Étampes, mourut victime d’une révolution dont il s’était fait l’apôtre; le second fut élevé par la fortune aux plus hautes dignités de l’empire. Il mourut avant d’avoir pu terminer une étude sur Rivarol, l’un des esprits les plus brillants et les plus singuliers du XVIIIe siècle. Son corps repose dans le cimetière de Notre-Dame d’Étampes, où un beau monument lui a été élevé (1). (1) Études sur Chamfort et Fontanes, par A. Rimbault. Extrait du dixième volume des Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise. — Versailles, imp. de E. Aubert, 1874, in-8 de 108 p.» [cette note est à la p. 392]. [N.B. Sa tombe au cimetière de Notre-Dame ancien n’est pas signalée par Frédéric Gatineau: elle semble avoir disparue, ou bien n’est plus identifiable. (B.G., 2005)] 2) NOTE

D’ANTOINE ANQUETIL

A la suite de l’édition de son allocution du 6 décembre 1872 publiée en 1874 dans le même numéro que cette étude par la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, p. 6. Lorsque M. Rimbault prononçait cette allocution, il ressentait déjà depuis quelques mois les premières atteintes, du mal qui devait l’emporter le 10 novembre 1873. Le 15 mars il présida pour la dernière fois notre réunion hebdomadaire, et déjà l’altération de ses traits trahissait, malgré tous ses efforts, des douleurs qui ne lui laissaient aucun repos. Les études sur Chamfort et sur Fontane qu’on trouvera dans ce volume, disent assez quelle perte a faite notre Société, encore que l’auteur n’y eût pas mis la dernière main et qu’il se proposât d’en compléter ou d’en modifier certains passages, si la mort ne l’eût prévenu. (Note du Secrétaire perpétuel.) |

||

|

|

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIEÉditions 1) article

original: André RIMBAULT, «Étude sur le caractère

et les œuvres de Chamfort» in Mémoires de la Société

des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874),

pp. 65-94 [l’auteur étant mort début 1873].

2) Extrait: André RIMBAULT, Étude sur Chamfort et Fontanes [in-8°; 108 p.; extrait des Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, X; avec une «Notice sur M. Rimbault» de H. de DURAND DE LAUR, vice-président], Versailles, E. Aubert, 1874. 3) Édition numérique en mode image: B.N.F. [éd.], «Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise, X (1874)», in Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, pp. 65-94, ligne en 2005. 4) Étude numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «André Rimbault: Étude sur le caractère et les œuvres de Chamfort (1873)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-rimbault1873chamfort.html, 2005. Autres

publications de Rimbault

André RIMBAULT,

«Allocution à l’occasion l’occasion de son installation

comme Président (6 décembre 1872)», in Mémoires de

la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise

X (1874) [dont une édition numérique en mode image

par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont une édition numérique

illustrée en mode texte par le Corpus Étampois,

http://corpusetampois.com/cle-19-rimbault1872allocution.html,

2005], pp.

1-6.

André RIMBAULT, «Étude sur la vie et les œuvres de Fontanes» in Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874) [dont une édition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont une édition numérique illustrée en mode texte par le Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/cle-19-rimbault1873fontanes.html, 2005], pp. 96-156. Sur Rimbault

Émile DELEROT (1834-1912) [Directeur de la bibliothèque de Versailles (1873-1899); cofondateur de l’Union libérale dans les dernières années du Second Empire; spécialiste de Goethe], Versailles pendant l’occupation. Recueil de documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande [grand in-8°; 332 p.], Versailles, Aubert, 1872. Deuxième édition [27 cm; III+332 p.; fac-similés], Paris, Plon & Versailles, Librairie de Versailles, 1873. Troisième édition [in-8°; VIII+496 p.; portrait], Versailles, Bernard, 1900. H. DURAND DE LAUR, «Discours de M. Durand de Laur, vice-président (séance de 15 janvier 1874)» [notices nécrologiques], in Mémoires de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise X (1874) [dont une édition numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica, http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-203466, en ligne en 2005; dont un extrait numérique illustré en mode texte édité par le Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/cle-19-duranddelaur1874rimbault.html, 2005], pp. 7-31 [il s’agit de trois notices nécrologiques, la dernière consacrée à Rimbault, pp. 7-8 & 27-31]. Léon MARQUIS, «Rimbault, André» [notice calquée sur celle de Durand de Laur], in ID., Les rues d’Étampes et ses monuments, Étampes, Brières, 1881, pp. 370-371, dont une réédition numérique en mode texte par le Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-marquis-rues06.html#rimbault, 2003. Merci à Jacques Corbel de nous avoir signalé l’image ci-dessus du tome X des Mémoires de la Société |

|

|