LOUIS-EUGÈNE LEFÈVRE

membre honoraire correspondant de la Société

archéologique de Corbeil et d’Étampes

LA

GRANDE BOUCHERIE DE PHILIPPE-AUGUSTE

ET L’HOTEL SAINT-YON A ETAMPES

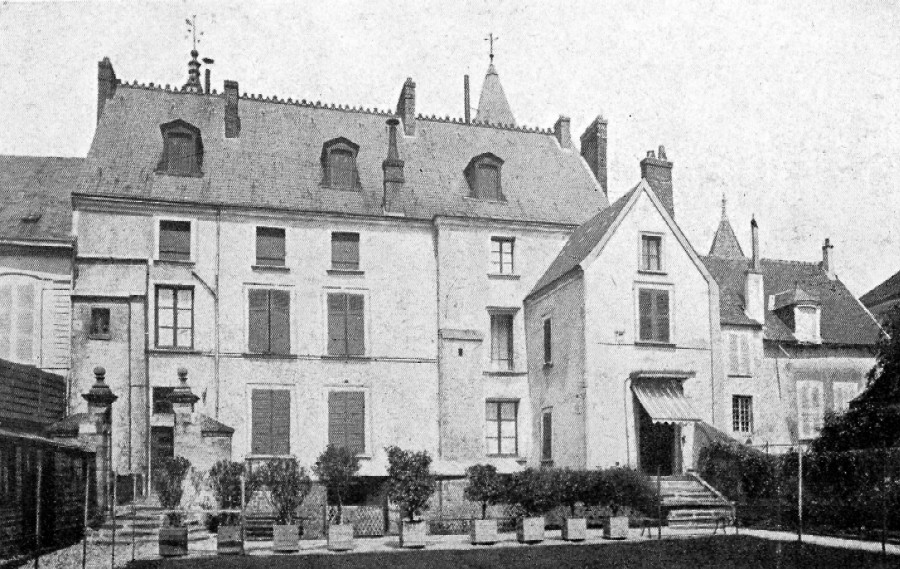

Planche I: Grand-Hôtel-Saint-Yon et dépendances.

Façade du côté de la rivière.

Les maisons du Moyen Age existent encore fort nombreuses à Etampes:

si nous ne les distinguons pas, c’est parce qu’elles furent défigurées

au cours des siècles et ont ainsi perdu,

au moins superficiellement, leur caractère spécial. Souvent

on les devine de très vieux logis ou d’antiques échoppes,

sans qu’on puisse déterminer, même à cent années

près, le temps de leur fondation. Quelques-unes, dédaigneuses

des maquillages, usent encore des grâces d’un art suranné pour

avouer leur naissance vers le XVe ou vers le XVIe siècle. Pour d’autres,

c’est un déshabillage fortuit, un décrépissage indiscret

qui révèle à nos yeux amusés ou ravis des structures

désuètes et l’âge vénérable d’une petite

demeure cinq ou six fois centenaire: de quels masques plats et insignifiants

n’ont pas été affublées nos plus vieilles habitations

particulières!

|

|

Nous connaissons ainsi les vestiges d’une construction érigée

au XIIe siècle, le plus vraisemblablement dans la seconde moitié

(1). A vrai dire, il ne s’agit pas d’un ancien logis ou manoir, et les détails

caractéristiques de son origine n’abondent pas, au moins dans l’état

actuel de la maison car il suffirait probablement de décrépir

les murs extérieurs pour dégager de nouvelles particularités [p.6] certaines et retrouver

enfin des formes romanes ou du style gothique primitif.

|

(1) Déjà signalée par M. Max.

LEGRAND, Etampes pittoresque, 2e édit., t. I, p.

180

|

J’ai cru devoir attirer l’attention sur cette construction non seulement

parce qu’elle est un exemple jusqu’à présent unique à

Etampes, mais encore parce que son origine est entourée de circonstances

historiques qui la signalent spécialement et augmentent beaucoup son

intérêt.

La construction dont je veux parler appartient à

la ligne de maisons serrées entre la rue de la Tannerie et la rivière

canalisée qui traverse la ville depuis le XIe siècle (2). Elle

est cachée par un autre petit bâtiment en façade sur

la rue. Mais celui-ci est bien connu de tout le monde, à cause des

marques flagrantes que sa façade sur la rue a conservées du

temps jadis.

|

(2) L. Eug. LEFÈVRE, Etampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles,

mmémoire pour servir à l’étude archéologique

des plus anciens monuments étampois, extrait des Annales de

la Société archéol. du Gâtinais, Paris, A.

Picard, 1907, p. 32.

|

Ce pittoresque logis porte le numéro 15 de la rue de la Tannerie (3),

et s’appela longtemps «le Petit Hôtel Saint-Yon»,

parce qu’il a été une dépendance de l’Hôtel

Saint-Yon proprement dit, autre vieille demeure plus imposante et plus

ornée, à laquelle il est du reste contigu (4).

Le corps de bâtiment en façade

sur la rue ne date peut-être pas du XIIe siècle; en tout cas,

rien dans son aspect ne rappelle l’époque romane ou les débuts

des temps gothiques, et il aurait alors subi plusieurs remaniements importants

vers les XVe et XVIe siècles: on se rappelle sa porte en bois sculpté,

aux panneaux plissés en parcheminure, et que surmonte une niche gothique

vide.

|

(3)

Autrefois rue de la Coutellerie, et dénommée aussi familièrement

rue de la Salle, probablement à cause de la Salle des Plaids, réservée

à cet usage jusques 1518, et non pas à cause d’une auberge,

comme je l’ai lu quelque part.

(4) Les deux propriétés ont été

réunies au moins pendant plusieurs siècles, entre 1607 et 1820.

|

Séparée de ce petit bâtiment par une étroite cour,

et connue seulement des familiers, est la construction un peu plus vaste

qui m’a entraîné à écrire cette étude. Par

bonheur, s’il y a eu là des altérations certaines et graves,

— au XVIe siècle, si l’on en croit la boiserie élégante

d’une fenêtre de style Renaissance, — elles ont laissé subsister

des fragments importants de l’édifice originel permettant de se faire

une idée des dispositions architecturales dans les parties basses. [p.7]

Ainsi nous découvrons, engagées

dans le mur de la façade orientale qui regarde la vallée,

une colonne avec chapiteau et base dont le caractère appartient franchement

au style du XIIe siècle: et il n’est pas certain qu’il n’en existe

pas d’autres invisibles dans le mur dont le pied baigne dans l’eau en tout

cas, il se trouve une autre colonne avec son chapiteau qu’une ouverture

dans le mur a laissés presque entièrement dégagés.

Je ne me crois pas en droit d’en faire état comme de la première,

parce que son chapiteau n’est pas placé au même niveau que l’autre:

il est possible qu’on l’ait simplement baissé pour le faire passer

sous une pièce de bois, en l’espèce un linteau qu’il fallait

soutenir. Du reste. on trouve encore d’autres débris de fûts

de colonnes que l’on a rassemblés pour supporter les poutres du plancher

en divers endroits. Ce sont les seules traces d’art roman qu’on a laissées

à notre curiosité dans la maison, mais elles suffisent, je

pense, à indiquer que le rez-de-chaussée de la façade

était ouvert avec de grandes arcades (5). |

(5) A l’intérieur de la maison, dans l’axe de la première colonne

citée, on découvre encore engagée dans une cloison,

la partie basse du fut d’une autre colonne, distante de moins de quatre mètres,

et dont la base a tout l’air d’être enterrée. Cela laisse donc

encore supposer que le rez-de-chaussée tout entier était une

grande pièce dont le plafond reposait sur une ligne de colonnes. Toutefois

il faut se méfier du déplacement des colonnes: et je m’empresse

de dire que, malgré l’invraisemblable supposition de colonnes apportées

là et engagées dans les murs sans avoir servi à cette

même place, je fais à cet égard toutes les restrictions

néessaires.

|

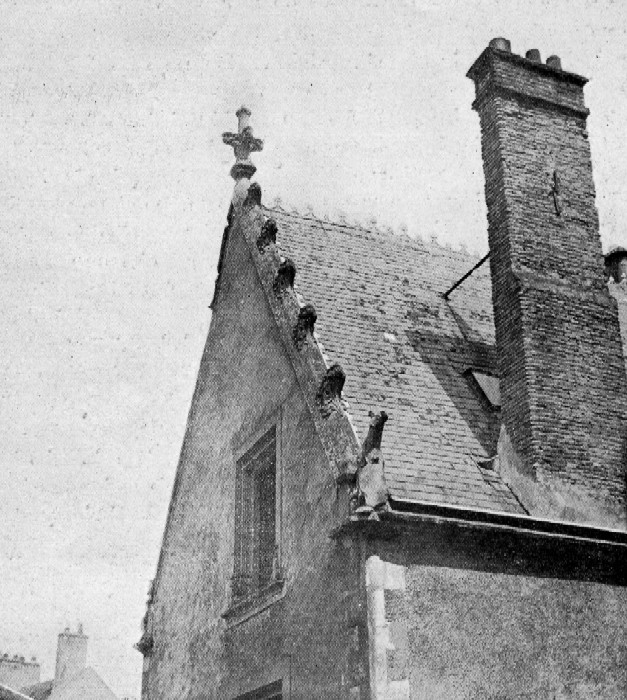

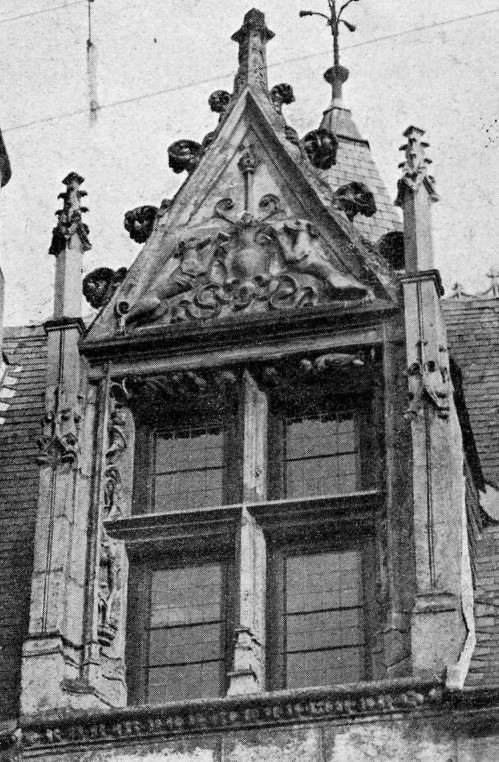

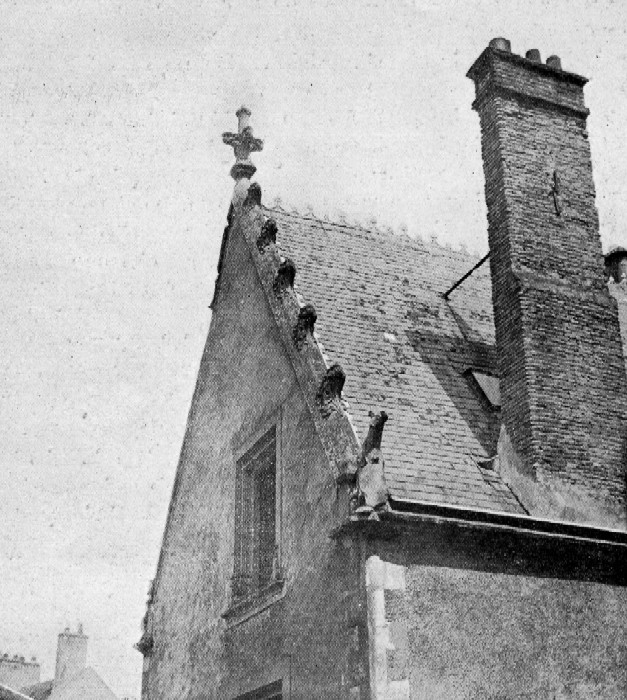

Planche II: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Pignon

sur la cour

Je reconnais d’ailleurs bien vite que cette disposition n’a rien de très

extraordinaire. Mais il se trouve que la maison, comme toutes ses voisines

placées dans le même rang, est, ainsi que je l’ai dit, baignée

par une rivière canalisée (6). Les colonnes enfermées

dans le mur de la façade orientale sont donc sur le bord de l’eau,

et le sol du rez-de-chaussée (7) n’était qu’à plusieurs

centimètres au-dessus dit niveau de l’eau de la rivière, comme

celui d’un lavoir ordinaire.

Le bâtiment forme un rectangle ayant environ

13 mètres de long, sur 8 mètres 50 de large. [p.8]

En résumé,

il est supposable que la maison fut construite pour abriter une industrie

ayant besoin d’un accès facile à la rivière, et même

qu’il s’agit d’un abattoir, d’une peausserie ou d’une mégisserie.

En effet, les étaux de boucherie étaient

établis de l’autre côté de la rue, bien avant 1186. Philippe-Auguste

avait fait construire en cet endroit sa Grande-Boucherie sur l’emplacement

des anciens étaux (8). En outre, les bouchers et charcutiers étaient

obligés par des règlements de tuer les animaux «sur

les rivières et non en leurs maisons», comme stipulent

les vieux textes (9). C’est pourquoi notre bâtiment à arcades,

placé entre les étaux et la rivière, doit avoir été

une dépendance de la boucherie, avec la grande maison voisine dont

le nom d’Hôtel Saint-Yon paraît être encore un garant

qu’elle fut la propriété des bouchers.

|

(6)

La rivière a de 4 mètres à 4 mètres 50 de largeur.

(7) Il s’agit en réalité de la

partie la plus inférieure de la maison, à l’origine; mais son

sol, dans l’état actuel des choses, est au dessous du niveau de la

rue, et pourrait être considéré comme un sous-sol: j’ajoute

qu’il y a néanmoins des caves véritables, construites avec

voûtes vers le XVe ou le XVIIe siècle, et dont le niveau est

sensiblement inferieur à celui de la surface de la rivière

elle-même.

(8) FLEUREAU, ouv. cité,

p. 75.

(9) Coustumes des bailliage et pr&vostè

d’Estampes, anciens ressorts et enclaves d’iceluy Bailliage rédigées

et arrestées, au moys de Septembre 1556, par ordonnance du Roy.

Paris, 1557, in-8°. Voici le texte de deux articles intéressants

qui montrent en outre un réel souci de l’hygiène

Art. 185. — N’est loisible à personne

faisant sa demourance en la ville d’Estampes tenir bestes à laines,

porcz, oyes, et canes, sur peine de confiscation desdites bestes, oyes et

canes, et d’amende arbitraire.

Art. 186. — Peuvent néanmoins les bouchers

pour la fourniture de ladite ville, tenir en icelle les dites bestes à

laine pour huit jours seulement, et sont tenuz iceux bouchers tuer leurs

bettes sur la rivière et non en leurs maisons.

Il faut noter que, durant le Moyen Age, on tirait

l’eau des puits pour l’alimentation. On craignait moins d’utiliser les rivières

comme de grands égoûts naturels.

Sur les tueries et escorcheries,

voir C. ENLART, Manuel d’archéologie française, t. II,

p. 257; et DE CAUMONT, Abécédaire, Arch. civ. et mil.,

1869, p. 230-235.

|

|

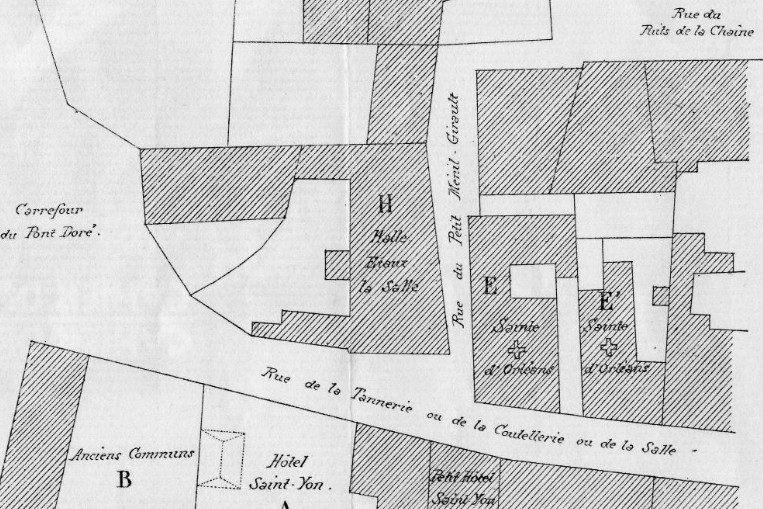

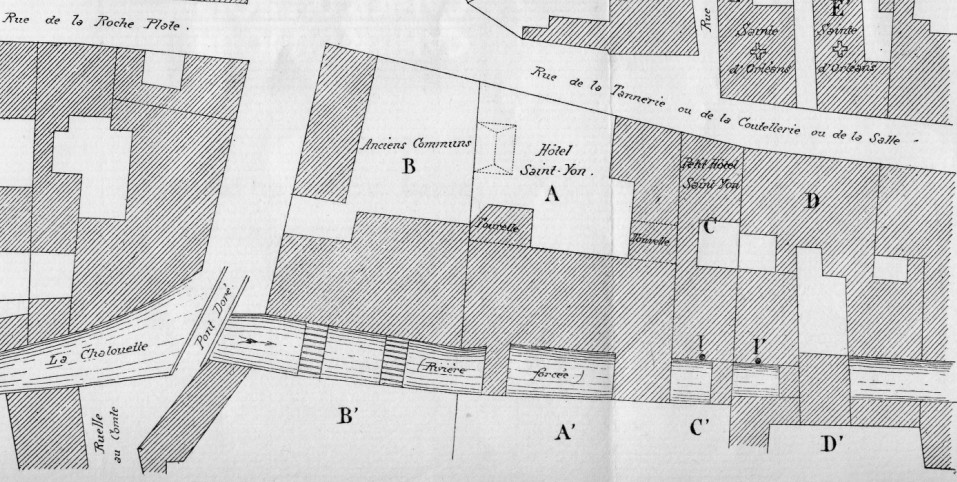

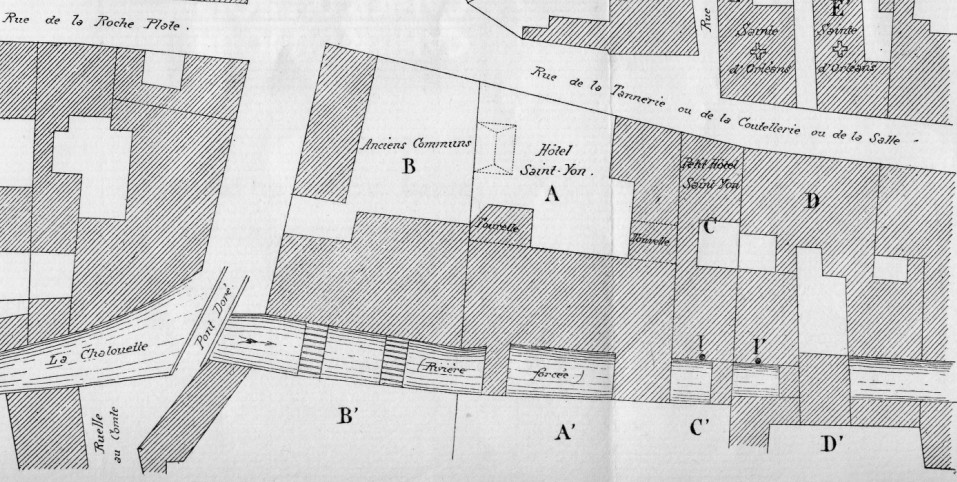

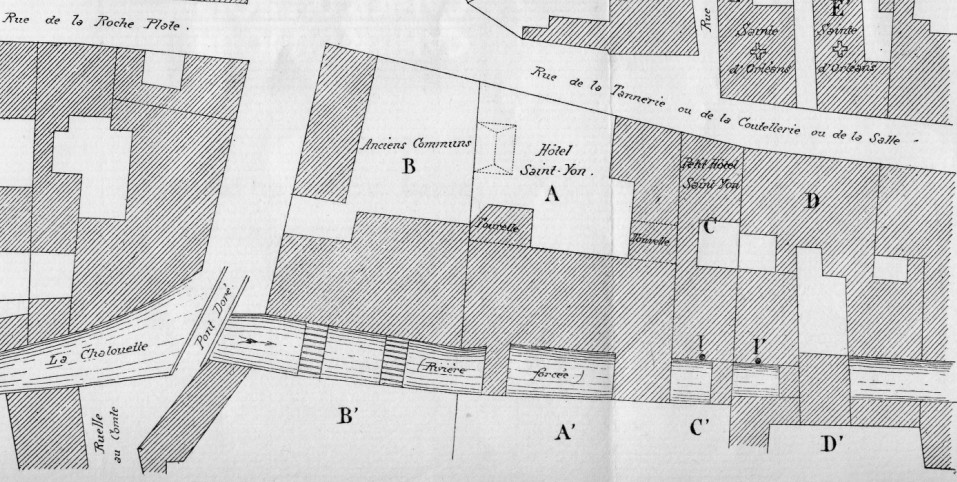

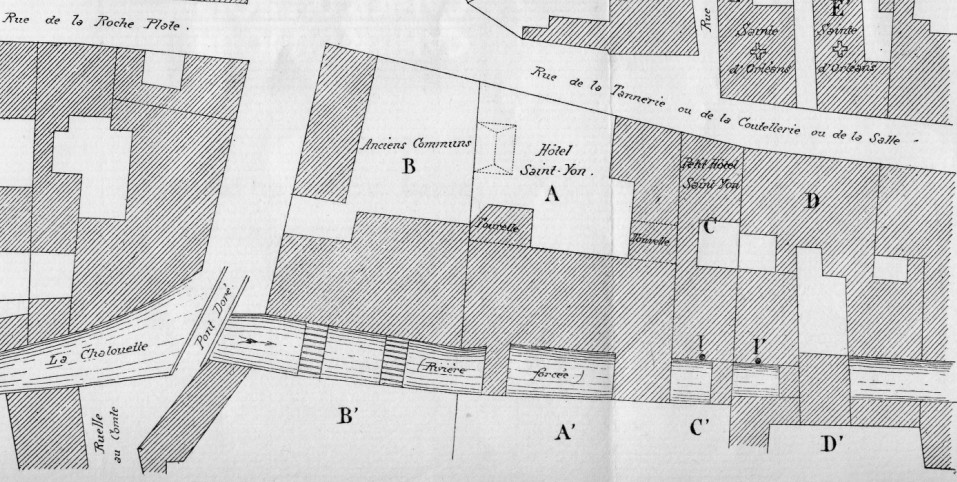

ETAMPES.

LA HALLE et ses environs

en 1825 d’après

le plan cadastral du temps.

Dressé par A. Mauduit, géomètre

à Étampes, 1908.

ABCD:

Hôtel Saint-Yon et ses dépendances au XVIIe siècle.

A’B’C’D’: Jardins de

l’Hôtel Saint-Yon.

E E’: Maisons du chapitre

de Sainte-Croix d’Orléans.

F: Cave voûté

avec pilier central (carrée de 7 mètres de côté).

G: Salle voûtée

avec pilier central.

H. La Halle. Ancienne

Grande-Boucherie de Philippe-Auguste, et Salle des Plaids.

I I’: Colonnes à

chapiteaux.

[Cliquez

ici pour télécharcher un plan complet en grand format.]

|

En effet, la famille de Saint-Yon se trouvait, au XIIe siècle, à

la tête de tout le commerce de boucherie qui pouvait se faire dans

Paris. Formant une communauté régie dans ce but par un règlement

spécial (10), les Saint-Yon étaient les uniques détenteurs

des étaux, et, à l’imitation d’un système établi

à Rome dans l’Antiquité, ils possédaient, comme une

charge d’Etat ou un fief transmissible, la surintendance, la juridiction,

la police, la surveillance sanitaire même, sur tout ce qui concernait

le voyage, la vente et le débit des bestiaux dans la grande ville (11).

Il en était ainsi dès le milieu du XIIe siècle,

[p.9] et, en

1182, Philippe-Auguste confirma seulement les privilèges et les coutumes

de la Communauté (12). Enfin, en 1189, celle-ci paraît avoir

réorganisé ses étaux qui, au nombre de vingt-trois,

étaient situés en face du Châtelet, auprès

de la Seine, et connus sous le nom de la Grande-Boucherie.

D’un autre côté,

c’est en 1186 que Philippe-Auguste réforma le commerce de la boucherie

à Etampes. On serait donc tenté de croire que le roi étendit

alors jusqu’ici le privilège de la Communauté de Saint-Yon.

On s’imagine volontiers ces puissants hommes d’affaires réorganisant

et reconstruisant pour le compte du Souverain, tout en lui payant chaque

année une redevance plus forte que celle perçue par lui jusqu’alors.

Mais, s’il n’y a aucun doute sur l’établissement des Saint-Yon à

Etampes, tant s’en faut que nous soyons éclairés sur l’époque

de l’événement et sur le rôle exact joué par leur

Communauté dans cette ville.

|

(10) Ce règlement a été

publié tout au long par le R. P. Jacques DU BREUL, Le Théâtre

des Antiquités de Paris, Paris, 1612, in-4°, p. 787.

(11) Au fur et à messire que les murs

de Paris étaient reculés, la communauté des Saint-Yon

rencontrait dans les nouvelles annexes d’autres privilégiés

avec lesquels elle passait alors des contrats. Elle traitait même quelquefois

avec des privilégiés placés en dehors des murs. Le

cas s’est présenté pour les Templiers en 1182. L’abbaye de

Saint-Germain des Prés possédait également des étaux

indépendants en vertu de très anciens droits, et parce qu’elle

était établie hors l’enceinte.

(12) Un système semblable existait

pour la boulangerie, qui était sous la dépendance du grand

panetier; et d’autres branches d’industrie ou de commerce, fripiers, gantiers,

pelletiers, cordonniers, selliers, bourreliers, etc., avaient un grand chef

en la personne du chambellan royal.

|

Au contraire, non seulement les textes les plus anciens ne font pas mention

des Saint-Yon, comme bouchers d’Etampes, mais ils les écartent plutôt,

tout au moins durant les XIIe et XIIIe siècles.

Voici ce que nous distinguons de plus clair.

Avant 1186, il existait une boucherie dans chaque quartier de la ville, à

Saint-Martin, à Saint-Gilles, à Saint-Pierre, et à

Notre-Dame au lieu que nous avons indiqué. Cette dernière boucherie,

qui était la plus importante, et appartenait à Hugues Nascard

(13), était probablement divisée en plusieurs étaux

avec chacun un tenancier différent. Donc, vers 1186, Philippe-Auguste

se substitua (14) à Hugues Nascard en l’indemnisant certes (15),

mais dans le but de supprimer un intermédiaire [p.10] coûteux et de profiter

seul des augmentations de rente qu’il avait en vue. Tout ceci se trouve confirmé

par des actes postérieurs (16).

Enfin dans l’acte de 1187, comme dans un autre

de 1274, l’autorité complète du suzerain propriétaire

est affirmée sans restriction (17).

La conséquence de tout cela, c’est qu’il

ne faut pas hésiter à prendre à la lettre les termes

précis du diplôme de 1187: Philippe Auguste a fait démolir

pour son propre compte les anciens étaux, et il a fait reconstruire

les nouveaux pour en tirer directement du profit. De sorte que les halles

détruites soit en 1763, soit vers 1835, étaient un édifice

royal (18). De même, selon toute évidence, le petit manoir qui

m’a entraîné à faire la présente étude

et qui fut primitivement, à n’en pas douter, une dépendance

de la Grande-Boucherie, doit être un reste des bâtiments érigés

vers 1186 par Philippe-Auguste. C’est donc un édifice royal ,à

moins cependant qu’il ait été construit par Hugues Nascard

ou l’un des prédécesseurs de celui-ci; il est extrêmement

difficile de se faire une opinion précise à ce sujet.

En tout cas, nous nous trouvons en présence

d’une construction élevée pour servir à une industrie

dérivant de la boucherie: tuerie, peausserie ou mégisserie;

et en considérant la sculpture classique de ses chapiteaux et la belle

proportion de ses colonnes, elle nous [p.11] offre une nouvelle preuve du soin et de l’intelligence

pratique avec lesquels nos ancêtres du Moyen Age installaient leurs

locaux destinés au travail industriel ou commercial.

|

(13) D’après

notre érudit collègue, M. Joseph Depoin, ce nom est devenu

Nacquard.

(14) Il est remarquable combien souvent Philippe-Auguste

a employé ce procédé è Etampes. Quand il casse

la Commune ou quand il supprime l’abbé de Notre-Dame, c’est pour augmenter

les ressources royales et tirer de toutes choses un maximum de rendement.

Nous trouvons dans l’acte de la boucherie une nouvelle application du système.

Voir notre Etampes et ses monuments aux XIe et XIIe siècles,

pp. 21-24 et 62-74.

(15) Avec 100 sols paris. de rente perpétuelle

à prendre sur le revenu de la nouvelle boucherie. A noter que le diplôme

délivré en 1187 était postérieur aux changements

et aux travaux exécutés par Philippe-Auguste. — Cette même

rente fut transférée en 1246 par un nommé Guyard de

Papillon à l’abbaye royale de Villiers près de La Ferté-Alais

(FLEUREAU, ouv. cité, p. 134).

(16) En 1246, saint Louis autorise que

la rente sur les étaux consentie è Hugues Nascard en 1187 passe

à l’abbaye de Villiers sans qu’il soit question d’aucun concessionnaire

général, Saint-Yon ou autre, — En 1274, la reine Marguerite,

devenue dame suzeraine d’Etampes, délivre un acte accordant directement

des baux aux tenanciers des divers étaux de la nouvelle boucehrie,

moyennant 72 livres paris. de rente, lesquels apparemment se payaient encore

au XVIIe siècle (FLEUREAU, ibid., p. 137).

Les tenanciers d’alors s’appellent Guillaume

de La Ferté, Paul Breton, Guillaume de Marie, Pierre Rouault, Jean

Mallard, Jean Catault et Jean Colard; ils possédaient également

des privilèges de famille (FLEUREAU, ouv. cité, p. 136-137).

La Communauté de Saint-Yon s’est peu à peu associé plusieurs

familles qui naturellement devaient être riches et n’ont rien de commun

avec les petits bourgeois ci-dessus: ces familles portaient les noms de Thiberts,

Ladehors et d’Auvergne.

(17) «… quoniam propter stalla Hugonis

Nascardi, quæ destructa fuerunt et eversa, quando stalla nostra Stampis

fieri fecimus…» ; «... in stallis nostris carnificium Stampensium…»;

— «…quod nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stampensem,

quæ dicitur ad novos stallos…» (FLEUREAU, ouv. cité,

p. 134 et 136).

(18) L. Eug. LEFÈVRE, ouv. cité,

p. 75, note 3.

|

Sur le bâtiment de la Grande-Boucherie construit par Philippe Auguste

et dont les derniers vestiges ont disparu vers 1840, nous savons fort peu

de chose. Aucun dessin, si mauvais soit-il, n’est là pour nous en

donner l’image même imprécise (19). Nous savons seulement par

Fleureau que le bâtiment avait un étage: au-dessus des étaux

se trouvait une grande salle où, depuis un temps indéterminé,

mais vraisemblablement depuis la fondation, se tenaient les plaids,

c’est-à-dire les plaidoiries, les tribunaux civils. La justice, —

qui, dans Etampes, était réservée en principe au roi,

en sa qualité de suzerain, et qui le fut véritablement en fait

pendant fort longtemps, — était rendue dans le Palais royal; seules

les très petites causes abandonnées à un fonctionnaire

étaient jugées ailleurs. Mais quand les rois cessèrent

de rendre la justice eux-mêmes (20), il semble que le palais n’en

resta pas moins réservé pour eux seuls. C’est pourquoi une

salle spéciale était nécessaire, et, comme nous venons

de le dire, à Etampes cette salle se trouvait au-dessus des étaux

de boucherie, et en somme dans une propriété royale (21).

|

(19) Il

est notable combien Etampes a été peu favorisé dans

cet ordre d’idées. L’art du dessin n’y fut sans doute jamais florissant.

C’est seulement vers le milieu du XIXe siècle qu’un simple amateur,

mais dessinateur consciencieux, Lenoir, a commencé à relever

plusieurs monuments intéressants. Ses documents sont précieux.

(20) Ils se faisaient quelquefois remplacer

par la reine ou par le prince héritier designé; mais alors

le principe était sauvegardé. — On a parlé d’une Salle

de Justice construite specialement dans ce but, à la fin du XIe siècle

dans l’enceinte du château de Caen, pour l’usage des Ducs de Normandie

(VERDIER et CATTOIS, Architecture civile et domestique au Moyen Age,

Paris, 1855, t. II, p. 152.)

(21) Au Moyen Age, les salles convenables pour

une telle cérémonie manquaient fréquemment. Aussi l’habitude

se prit de tenir les plaids dans les églises. L’autorité

ecclésiastique en était mécontente, et les conciles

répètent sans se lasser leurs interdictions à ce sujet,

interdictions qui ne paraissent pas avoir eu souvent grand effet.

|

|

LA HALLE et ses environs en 1825

d’après le plan cadastral

du temps.

Dressé par A. Mauduit, géomètre

à Étampes, 1908.

ABCD: Hôtel

Saint-Yon et ses dépendances au XVIIe siècle.

E E’: Maisons du chapitre

de Sainte-Croix d’Orléans.

H. La Halle. Ancienne Grande-Boucherie

de Philippe-Auguste, et Salle des Plaids.

[Cliquez

ici pour télécharcher un plan complet en grand format.]

|

Avant le XVle siècle, quand les habitants ne possédaient pas

encore un hôtel de ville, les grands actes de la vie communale se passaient

dans cette salle avec l’apparat et la solennité aimés du Moyen

Age. Là se faisait l’élection des échevins (22). La

salle de la [p.12]

Halle — car le bâtiment s’est aussi appelé ainsi pendant

longtemps, — a cessé d’être salle d’audience quand les rois

eurent renoncé à utiliser pour leurs séjours le palais

royal devenu trop petit et mal commode. C’est la reine Claude qui consacra

cet abandon, en 1518, en permettant aux habitants d’user de sa «maison

du séjour» (23) pour les séances de justice.

Ensuite le sort

de la salle des plaids devint aventureux. Pendant la Révolution, le

bâtiment fut vendu comme bien national (24): ceci prouve bien son origine

royale.

Au XIXe siècle on y faisait des ventes

publiques; des troupes de passage ou des amateurs locaux y donnaient des

représentations théâtrales (25). Une troupe de comédiens,

celle de la famille Cizos, originaire de Chartres, résidait habituellement

une partie de l’hiver à Etampes: en octobre 1824, pendant un de ces

séjours, une fille naquit, la petite Marie Cizos, qui sous le nom

de Rose Chéri devint célèbre autant pour son talent

que pour sa vertu.

Une plaque de rue perpétue le souvenir

de la Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et de la salle des plaids, mais

seulement en rappelant leur passé dramatique. Une rue qui borde la

place vide est en effet désignée sous le nom de Rue de

l’Ancienne-Comédie.

|

(22)

«La manière de procéder en cette élection étoit,

que les Echevins obtenoient du Lieutenant Général la permission

de faire assembler les habitants. Ceux-ci assemblez, en la présence

du même Lieutenant Général et du Procureur du Roy, en

l’audience où l’on tenait les plaids... le Procureur du Roy requeroit

que l’on fit la nomination des nouveaux Echevins. La nomination faite par

les habitans, le Lieutenant Général prenoit le serment de

ceux qui avoient été nommez par la plus grande partie, de

bien et deuëment gouverner, et administrer les denires communs de la

ville: et après avoir ainsi pris le serment, il prononçoit

un acte de la teneur duquel il paroit qu’il leur donnoit toute l’autorité

qu’ils avoient» (D. B. FLEUREAU, Les Antiquitez d’Estampes,

Paris, 1683, p. 212).

(23) FLEUREAU, ouv. cité,

p. 27.

(24) Léon MARQUIS,

Les Rues d’Etampes, p. 176. —Pourtant Marquis ajoute que

le bâtiment était la propriété de la Coommunauté

des bouchers. En outre, il émet la supposition que la Boucherie de

Philippe-Auguste aurait été démolie en 1763. Mais ceci

est inexact, car le bâtiment, que nous pouvons supposer avoir été

reconstruit, a continué d’être désigné «la

salle d’audience». (Voir MARQUIS, p. 404, note G.).

(25) Sur le plan cadastral de 1825, le bâtiment

est designé «Théâtre». Quand il fut démoli,

les troupes d’amateurs allèrent s’installer dans une maison de la

route de Paris, dite Salle de la Girafe.

|

J’ajoute que la place actuelle représente plus que la superficie de

la halle détruite. En même temps que la vieille construction

royale, on démolit aussi une maison également historique

qui appartenait au chapitre de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans

(26), et qui d’ailleurs était dite «de Sainte-Croix».

C’est elle qui est désignée [p.13] signée en 1226, dans l’acte de limitation

des paroisses Notre-Dame et Saint-Basile (27). Nous avons l’acte de délibération

du directoire, en date du 31 octobre 1791, ordonnant sa vente comme faisant

partie de la seigneurie du Menil-Girault (28). De cet hôtel Sainte-Croix,

je considère comme en ayant fait partie la maison portant n°14,

qui existe actuellement à l’angle de la rue de la Tannerie et de la

Place de l’Ancienne-Comédie, sur la façade de laquelle est

sculptée en pierre une croix à deux branches égales.

Cette maison, qui est très ancienne, possède une cave voûtée

à deux étages.

Pour en revenir aux de Saint-Yon, il est évident

que s’ils ne furent pas les concessionnaires de la boucherie étampoise

aux XIIe et XIIIe siècles, ils ont pu le devenir par la suite; le

fait est très douteux, mais en tout cas, — et c’est tout ce que nous

prétendons aujourd’hui, — ils ont bel et bien possédé

à Etampes la grande demeure qui porte leur nom et dont l’ornementation

soignée révèle le passé à travers le Moyen

Age et la Renaissance. Je crois donc intéressant d’ajouter quelques

mots de plus et sur eux et sur leur logis.

Comme on le conçoit tout de suite, cette

vieille famille de barons tirait son nom du fief de Saint-Yon, près

de Châtres, aujourd’hui Arpajou, qui est à quinze kilomètres

environ d’Etampes ou de Corbeil. |

(26) Dans

cette maison, le représentant du Chapitre d’Orléans exerçait

à Etampes sa justice haute, moyenne et basse sur ses justiciables

d’Etampes ou des environs (FLEUREAU, ouv. cité, p. 37).

(27) FLEUREAU, ouv. cité,

p. 404. — Ce très intéressant acte signé par Gautier

Cornu, archevêque de Sens, confirme une partie de ce que nous avons

dit ci-dessus. On y trouve cette phrase: « … a domo sanctæ

Crucis Aurelianensis quæ est juxta domus Regis ...» La

maison du Roi citée ici ne saurait être son habitation, son

palais du séjour, qui eût été plus respectueusement

désignée, mais une propriété du roi, mise en

opposition avec la propriété du Chapitre d’Orléans

[N.B. Lefèvre se trompe ici lourdement

parce que dans la charte en question, dont le texte est ici tronqué,

Regis représente un nom de famille attesté

à Étampes depuis le XIe siècle, Leroy.

(B.G. (2007)]. Il s’agit, à mon avis, de la Boucherie et de

ses dépendances. Le même acte cita en même temps une

propriété appartenant au Chapitre de l’église Sainte-Croix

d’Etampes, qui au temps de Fleureau, était «renfermée

dans le corps de la boucherie» (p. 405). Tout auprès (juxta)

se trouvait également la propriété, le [sic: ce masculin montre le peu de familiarité

de Lefèvre avec le latin, plaie récurrente de l’historiographie

locale.] domus de l’abbaye de Saint-Denis, mais nous ne savons

pas où exactement. Enfin l’auberge du Coq-en-pâte ne doit pas

avoir changé de place depuis longtemps.

(28) Archives départementales.

En partie publié par L. MARQUIS, ouv. cité, p. 403.

L’hôtel est estimé à 120 liv. de revenu et à

2113 liv. de capital.

|

D’après l’abbé Lebeuf (29), le plus ancien seigneur du fief

serait Hugo miles de Sancto Ionio, cité au cartulaire de Notre-Dame-des-Champs.

Aymon de Saint-Yon est nommé au cartulaire de Longpont dans un acte

passé entre 1086 et 1135. Puis, sous Louis VI existait Païen,

Paganus de Sancto Ionio, dont le vrai nom était

Rogerius et qui servit de médiateur entre son prieuré

de Saint-Yon et l’abbaye de Morigni. [p.14]

A partir de 1133, une série de transactions

interviennent entre eux et plusieurs autres contractants: 1° le roi de

France; 2° les religieux de Saint-Martin des Champs, alors détenteurs

du prieuré de Montmartre; 3° les religieuses qui succédèrent

à ceux-ci dans le même lieu passé au titre d’abbaye.

|

(29) Hist.

de la ville et du diocèse de Paris, t. IV, p. 94, 163 et 164.

|

C’est dans ces derniers actes que les de Saint-Yon se révèlent

les Grands-bouchers de Paris, car il s’agissait pour eux d’acquérir

de vieux bâtiments mitoyens pour donner de l’extension aux étaux

du Châtelet. En 1153, Philippe de Saint-Yon vendit aux religieuses

de Montmartre tout ce qu’il avait de terres ou autres héritages à

Torfou (30), en même temps qu’il remettait au roi le fief qu’il possédait

en ce lieu (31).

Les Saint-Yon acquirent peu à peu une

grande puissance à laquelle leur richesse ne fut sans doute pas étrangère.

A la fin du XIIIe siècle, une de leurs filles, Agnès, épousa

Robert II de Courtenay, Sr de Tanlay, de Ravières et de Saint-Winemer,

qui était issu du roi Louis VI; de même, une arrière-petite-fille

de ce couple, Jeanne de Tanlay, dame de Poissy épousa Jean de Chamigny,

Sr de Saint Yon (32).

|

(30)

Cant. de la Ferté-Alais, arrt d’Étampes.

(31) J’emprunte ces renseignements qui me paraissent

très vraisemblables au P. DU BREUL, ouv. cité, p. 784

et suiv. — Au sujet de Torfou et du roi de France, voir L. Eug. LEFÈVRE,

Etampes et ses Monuments au XIIe siècle, p. 55,

76 et 85.

(32) Le P. ANSELME, Hist. De la Maison royale

de France, p. 445-446.

|

Les Saint-Yon se sentaient puissants et avaient de gros intérêts

à défendre; aussi n’est-il pas surprenant qu’ils aient joué

parfois un rôle politique. Au commencement du XVe siècle, pendant

les guerres des Armagnacs et des Bourguignons, ils se mirent à la

tête des bouchers ou Ecorcheurs, du parti du Duc de Bourgogne

contre le Duc d’Orléans et les Armagnacs, et furent un grave sujet

de troubles. Les revers de la lutte leur firent perdre momentanément

leurs privilèges. Néanmoins, au cours du siècle, Garnier

de Saint-Yon fut échevin de Paris et garde de la Bibliothèque

du Louvre (33). Enfin ils furent pendant plusieurs siècles si étroitement

mêlés aux grands événements de la vie parisienne

que les documents les concernant sont innombrables aux Archives nationales.

La Communauté perdit [p.15]

son droit de juridiction en 1673, mais elle ne fut complètement

et définitivement abolie qu’à l’époque de la Révolution.

|

(33)

La guerre des Armagnacs eut une vive répercussion à Etampes,

en 1411, sans que d’ailleurs le nom de Saint-Yon soit en vue dans les récits,

du moins à ma connaissance. La ville se rendit sans lutte aux alliés

Bourguignons et Parisiens; mais le château-fort résista pendant

quelques jours, et en somme, le pillage ne put être complètement

évité.

|

Jusqu’à présent, le souvenir des Saint-Yon ne s’est perpétué

à Etampes que par leur hôtel. Le mystère le plus singulier

plane sur leur arrivée et leur établissement dans la ville.

Cependant un renseignement encore inédit que j’ai eu la chance de

trouver (34) va mettre les chercheurs de bonne volonté sur une nouvelle

piste.

|

(34)

Je dois cette chance aux fiches bibliographiques de M. Paul Pinson, dont

la publication est en cours (Voir Arrêts). |

Tout d’abord, les Saint-Yon apparaissent dans les environs d’Etampes. Ils

furent propriétaires à Torfou. En 1261, on cite Jehanne, dame

de Saint-Yon et de Méréville (35); en 1293, Isabelle de Saint-Yon

vend à Hugues de Bouville tous les droits qu’elle possède sur

la seigneurie de Milly (36). Enfin il semble que la famille ait commencé

à quitter son ancienne seigneurie patrimoniale de Saint-Yon, sous

Charles VII, quand apparaît un certain de Behene (37).

|

(35)

Max. LEGRAND, ouv. cité, p. 181. — Voir aussi Rec. de Gaignières,

B. N., Est., P E IIa, f°127.

(36) Renseignement communiqué par M.

Paul PINSON.

(37) LEBEUF, ouv. cité,

p. 164. |

Enfin, voici le fait important: nous savons par un arrêt du Parlement

de Paris, en date du 6 octobre 1629, que Denis de Saint-Yon était

alors lieutenant du bailliage d’Etampes, et que Hierosme de Saint-Yon avait,

plus ou moins longtemps avant la même date, occupé le poste

de maître des eaux et forêts du bailliage (38). Le chroniqueur

étampois Pierre Plisson, qui a établi une liste des lieutenants

généraux et particuliers (39) avant le XVIIIe siècle,

ne cite aucun

[p.16] Saint-Yon; son énumération est d’ailleurs

visiblement incomplète à l’époque en question, et cette

lacune explique en partie comment les historiens suivants sont restés

ignorants du fait (40).

Jusqu’à présent, nous ne possédons

aucun document prouvant que l’hôtel qui porte leur nom fut construit

ou restauré par des Saint-Yon. Et même l’écusson gravé

dans le marbre, qui veut attester au moins la propriété, est

moderne.

Du moins, on savait formellement par les titres

qui sont encore en la possession du propriétaire actuel de l’Hôtel

St-Yon (41), quelle fut jadis l’importance de cette demeure, aujourd’hui

divisée entre quatre propriétaires. Elle comprenait les maisons

portant les numéros 15, 17, 19, et tout ou partie de la maison portant

le numéro 13. Les aliénations successives ont commencé

après 1607 pour être complètes en 1820. L’hôtel

proprement dit est passé successivement entre les mains de Jacques

Alleaume (fils de Ferry Alleaume), puis de Hémard de Danjouan qui le

légua à son fils l’abbé Pierre (1675). En 1764, Robert

Darblay, mégissier, en prend possession. En 1665, les Chartreux d’Orléans

perçoivent une rente sur la location.

|

(38)

Nous n’avons pu jusqu’à présent voir cet acte ou sa copie,

car il y a de nombreuses lacunes dans les collections publiques, et M. Pinson

lui-même n’a trouvé que le titre de l’arrêt. Il s’ensuit

que nous ignorons si Denis de Saint-Yon fut lieutenant-général

ou lieutenant particulier. En outre, nous avons retrouvé des lettres

patentes du 18 décembre 1630, dans lesquelles Hiérosme de Saint-Yon

est qualifié lieutenant des eaux et forêts (Arch.

Nat.. Z IE 567, f°318). Il avait donc alors monté en grade.

Il était peut-être le fils d’Antoine de Saint-Yon qui fut lieutenant-général

des eaux et forêts au commencement du XVIIe siècle (Arrêts

de la Cour du 6 juillet 1601, du 15 mars 1603, du 17 mars 1604). Il faut

probablement identifier Anthoine avec le Sr de Sainctyon qui, en 1610, conseiller

du roi, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, publia

un important ouvrage: Les édicts et ordonnances des roys, coustumes

des provinces, règlemens, arrests, etc... des eaux et forests,

Paris. Nous avons trouvé dans cet ouvrage les trois derniers titres

cités ci-dessus; il contient en outre des renseignements précis

sur les règlements et coutumes d’Etampes, concernant les eaux et

forêts, sur la nomination des maîtres et des sergents

dangereux, etc. — Un maître Claude de Sainctyon fut procureur

du roi en la Chambre du Trésor, en 1549 (Arch. nat., Z IA

527, arrêt du 24 Novembre).

(39) L. MARQUIS. les Rues.

(40) Plisson cite comme lieutenants généraux:

Claude Cassegrain en 1568 et Jacques Petau en 1626. Puis comme lieutenants

particuliers: Pierre Le Maire en 1553 et Nicolas Cousté en 1634.

(41) M. Auguste Dujoncquoy, adjoint au

maire d’Etampes.

|

L’immeuble n°19 a désormais perdu son ancien caractère;

on vient de lui enlever son dernier signe distinctif, une grande porte

charretière à arc plein cintre. Là devaient avoir

été reléguées les écuries et les remises

(42).

L’immeuble n° 13 comprend au moins une tourelle

d’escalier et une partie du bâtiment sur la rivière qui appartenaient

jadis au n°15, le Petit-Hôtel-Saint-Yon dont nous avons parlé

au début (43). Le corps en façade sur la rue en a peut-être

été détaché également.

Ainsi au XVIe siècle, et très

probablement depuis fort longtemps, les bâtiments de la propriété

alors détenue par les de Saint-Yon au bord de la rivière canalisée

et presque sans discontinuité, s’étendaient sur une longueur

de 6o mètres environ. [p.17]

Quant à l’hôtel actuel (n°17,

en A sur le plan) c’est une grande construction qui tourne autour d’une cour.

Il a deux étages surmontés de toits très en pente qui

font de vastes combles avec charpentes en châtaignier et lucarnes très

ornées du côté de la rue.

|

(42) Un mèmoire faisant partie des titres

de propriété signale que la ruelle bordant le jardin et dite

«du Pont-Doré», portait autrefois le nom de «Ruelle

au Comte», parce qu’elle aboutissait à la rue du même

nom. L’acte de 1226 mentionne un «vicus Comitis» qui doit sans

doute se trouver en ces parages.

(43) D’après le plan cadastral, le n°15

fait hache sortante sur le n°13; et le n°13 entre de même dans

la maison voisine, n°11.

|

Il est probable que l’hôtel a été bâti en deux

fois (44), mais peut-être avec un court intervalle entre les deux constructions.

Peut-être encore, à cette occasion, a-t-on démoli entièrement

les édifices antérieurs, ou s’est-on contenté de les

rajeunir. Le corps de bâtiment le plus ancien me paraît être

celui qui touche au n°19. Les meneaux de ses fenêtres ont été

enlevés par un marchand de laines au milieu du siècle dernier.

Depuis, une restauration opérée en 1873 par M. Dujoncquoy,

a remis les choses à peu près en état.

L’autre corps de bâtiment,

mitoyen avec le n° 15, est peut-être une annexe très ancienne,

mais, en tout cas, il a une décoration très caractérisée

de la fin du XVe siècle ou du commencement du XVIe. Il s’étend

en travers, d’un côté s’avançant vers la rue, de l’autre

enjambant la rivière. L’aile nord-ouest possède une ornementation

particulièrement soignée, parce qu’elle était du côté

de la rue.

|

(44) A l’intérieur,

on trouve deux grands murs accouplés.

|

Son grand pignon, qui donne sur la cour, a son rampant garni de crochets

ayant toute l’exubérance de leur époque (Pl. II). Il est gardé à droite et à

gauche par deux chiens héraldiques. Celui de gauche est ancien (45);

l’autre ne l’est pas.

|

(45)

Il fut retrouvé intact dans un grenier.

|

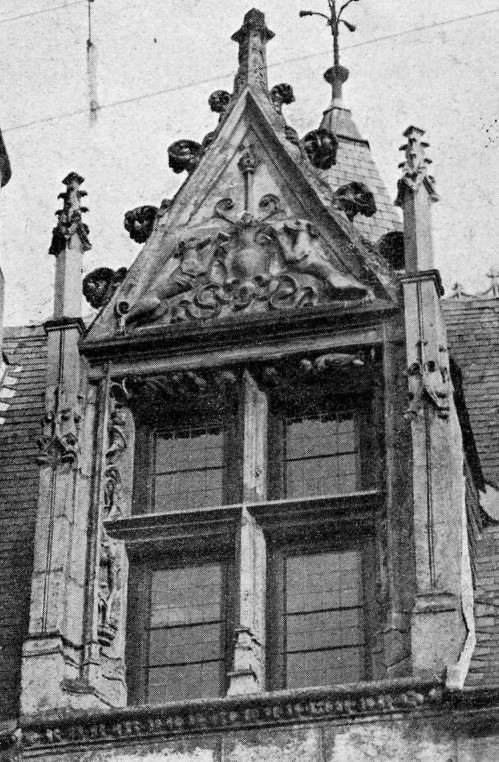

Les sculptures bien conservées qui ornent les montants et l’archivolte

de la lucarne de la façade (Pl. III) sont

remarquables par leur style; elles représentent des feuillages qui

s’échappent d’un vase et grimpent enchevêtrés à

des amours. La lucarne rectangulaire est coupée par une croisée,

c’est-à-dire par un meneau et une traverse horizontale. Elle est surmontée

d’un fronton triangulaire refait et plus ou moins inventé par l’architecte

restaurateur (46), ainsi que les deux clochetons qui l’accostent. Il y a

sur la cour deux autres lucarnes semblables et restaurées dans les

mêmes proportions, mais dont les montants et l’archivolte sont simplement

moulurés.

|

(46)

M. Roguet, en 1873.

|

Planche III: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Lucarne

sur la façade restaurée

L’hôtel est flanqué de deux tourelles d’escalier, dont une possède

quatre étages, le dernier étant occupé par une pièce

qui accapare toute la cage au-dessus de l’escalier (47). [p.18]

Chaque tourelle

avait sa porte d’entrée ouverte sur la cour. La plus richement sculptée

de ces portes donnait accès dans la tourelle sud: elle a été

malheureusement mutilée; sa structure est changée, et même

elle est engagée dans de nouvelles constructions qui n’en laissent

plus voir qu’un fragment.

|

(47)

Les tourelles d’escalier datant du Moyen Age sont extrêmement communes

à Etampes. Le palais royal en possédait une très élevée

dont la partie supérieure devait être disposée de la

même façon que celle de Saint-Yon (Voir notre étude,

Le Palais royal d’Etampes et sa peinture historique, extrait du Bulletin

de la Commission départementale des Antiquités de Seine-et-Oise,

1909).

|

La porte de la seconde tourelle est parfaitement conservée, et c’est

un bon exemple parmi les plus simples des portes ornées qui furent

érigées à Etampes à la fin de la période

gothique (48). Les fenêtres de la même tourelle ont aussi un

joli caractère dans leur simplicité (Pl.

IV).

Du côté de la rue seulement, toutes

les ouvertures de fenêtres des appartements sont quadrangulaires; toutes

sont divisées en quatre compartiments par une croisée (49).

Les bases des montants et des meneaux sont moulurées de la même

façon que la porte de la tourelle. Sur la façade du jardin,

les fenêtres sont banales à l’exception d’une très bien

conservée, mais qui, étant plus étroite, ne possède

pas de croisée.

|

(48)

Voici les portes étampoises du même style: dans l’église

Notre-Dame, les deux portes de la Sacristie (1514); église Saint-Basile,

deux portes au Sud et une au Nord, plus une quatrième, à l’intérieur;

église Saint-Gilles, portes nord et sud; porte d’une petite construction

sur la Promenade du Port; porte dernièrement déplacée,

d’un ancien petit manoir, rue Saint-Mars. Quelques-unes de ces portes ont

une ornementation beaucoup plus riche, plus complète, étant

abritées sous des larmiers en accolades avec des crochets ou des figurines

animales et un fleuron.

(49) Toutes ces croisées sont l’œuvre

de la restauration.

|

J’ajoute que les faîtières et les girouettes sont modernes.

A l’intérieur, les chambres sont très

vastes, mais sans ornementation aucune, à l’exception d’une pièce

du premier étage, dans le pavillon sur la rue. Celle-ci possède

un plafond à poutrelles avec de nombreuses incrustations. Cette jolie

décoration a malheureusement subi dernièrement un désastre:

un commencement d’incendie a chauffé à l’excès la matière

sans doute résineuse qui bouchait les trous d’incrustation, et ceux-ci

se sont presque tous vidés.

Les quatre plus grandes chambres du bâtiment

principal, superposées deux à deux, possèdent une garde-robe

ménagée dans l’épaisseur du mur du côté

de la rivière, mais non pas, comme on pourrait le croire, avec une

bretèche ouverte au-dessus de l’eau. [p.19]

Ces cabinets font pourtant sur la façade deux

parties saillantes que l’on prendrait volontiers pour des contreforts, malgré

les étroites ouvertures dont elles sont percées.

Enfin je puis signaler encore l’existence d’une

cave avec voûte en berceau légèrement brisé.

En résumé, l’hôtel Saint-Yon

est une grande maison où les ornements assez nombreux ont tous été

exécutés avec beaucoup de soin. A défaut d’une plus

grande originalité, et en raison du sou venir de la haute famille qui

s’y rattache, cela suffit amplement pour qu’il retienne notre attention.

|

|

Planche IV: Grand-Hôtel-Saint-Yon. Tourelle d’escalier

|

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Sur Louis-Eugène Lefèvre

Sur Louis-Eugène Lefèvre

Louis-Eugène LEFÈVRE, «La

Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à

Étampes» [avec un plan sur dépliant et 4 planches photographiques],

in Bulletin de la Société historique et archéologique

de Corbeil, Étampes et du Hurepoix (1909), pp. 32-46.

Louis-Eugène LEFÈVRE, La Grande-Boucherie

de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Étampes

[19 p. (paginées de 1 à 19); plan sur dépliant; 4 planches

photographiques; extrait tiré à 120 exemplaires du Bulletin

de la Société historique et archéologique de Corbeil,

Étampes et du Hurepoix (1909), pp. 32-46], Paris, Picard, 1909. [Je

remercie ici M. Philippe Dujoncquoy de m’avoir prêté son exemplaire,

car le plan de celui des Archives avait été déchiré

par une main indélicate.]

Bernard GINESTE [éd.], «Louis-Eugène

Lefèvre: La Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel

Saint-Yon à Étampes (1909)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html,

2007.

F. GIRONDEAU, «Notice

biographique sur Louis-Eugène Lefèvre», in Bulletin

des amis du musée d’Etampes 7 (1929), pp. ?-?.

Dont une rééditon

numérique en mode texte par François JOUSSET, «F.

Girondeau: Notice biographique sur Louis-Eugène Lefèvre

(1929)», in Stampae, http://www.stampae.org/mylibrary/notices/lefevre.html,

en ligne en 2007 [page à laquelle nous empruntons la photographie

ci-contre].

Sur la Boucherie étampoise

Christophe

(Christoffe, Christophle, Christofle, Chrestofle) de THOU

(1508-1582), Barthélémy FAYE (ou FAÏE, seigneur

d’Espeisses) & Jacques VIOLE (1517-1584)

[éd.], Coustumes des bailliage et prevosté d’Estampes,

anciens ressorts & enclaves d’iceluy bailliage, redigées

& arrestées, au moy de Septembre mil cinq cens cinquante

six, par ordonnance du roy rédigées en 1556. Extraict

des registres de la Court de Parlement. Présentées par

maistres Christofle de Thou, Président, Barthelemy Faye, &

Iacques Viole, Coseillers, en la court de ceans, en la presence du Procureur

general du Roy, le vingtsixiesme Iuing. M.D.LVIII [4+60 folios;

avec un poème en latin de Claude CASSEGRAIN, lieutenant-général

d’Étampes], Paris, Jean Dallier, 1557 [dont une remarquable réédition

numérique en mode image: François JOUSSET

[éd.], «Coutumes des baillages et prévosté

d’Etampes», in Stampae, http://www.stampae.org/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=6&diapo_page=1,

2006.

CLXXXV. N’est

loisible à personne faisant sa demourance en la ville d’Estampes

tenir bestes à laine, porcs, oyes, & canes,

[f°25] sur peine de confiscation

desdites bestes, oyes & canes, & d’amende arbitraire..—

CLXXXV.

Peuuent neanmoins les bouchers pour la fourniture de ladite ville,

tenir en icelle lesdites bestes à laine pour huit iours seulement,

& sont tenuz iceux bouchers tuer leurs bestes sur la riuiere & non

en leurs maisons.

|

Dom Basile FLEUREAU

(1612-1674), «XXVII. Divers

Privileges accordez aux habitans d’Estampes par

le Roy Louis VII» [charte de

Louis VII de 1155 affranchissant les bouchers d’une mauvaise coutume], «XXIX. Des choses

memorables arrivées à Estampes sous

le regne de Philippe II. surnommé Auguste» [charte de 1186

dédommageant par une rente perpétuelle Hugues Nascard,

récemment exproprié de sa boucherie, et charte

de 1246 par saint Louis enterinant le transfert de cette rente au

monastère de Villiers] & «XXX.

Des choses memorables arrivées à Estampes

sous le regne de Louis VIII, etc.» [charte de 1274 de la reine

Marguerite en faveur des bouchers étampois, et règlements

des bouchers étampois mis par écrit en 1484], in ID.,

Les Antiquitez de la ville,

et du Duché d’Estampes avec

l’histoire de l’abbaye de Morigny

et plusieurs remarques considerables, qui

regardent l’Histoire generale de France

[in-4°; texte rédigé

en réalité vers 1668], Paris,

J.-B. Coignard, 1683 [dont une réédition

en fac-similé reliée:

Marseille,

Lafittes reprints, 1997; dont une réédition

numérique en ligne

en cours depuis 2001 in

Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,

2001-2006], pp. 110, 128-129 & 136-138.

Fonds ancien des Archives

Municipales d’Étampes (d’après l’inventaire de 1991 par

Marie-Anne CHABIN que nous avons mis en ligne: http://www.corpusetampois.com/cbe-20-ame-aa1990chabin.html#08boucherie).

AA 168: Ordonnances

royales relatives à l’adjudication de la viande de carême,

1734 [3 pièces; procès-verbaux d’adjudication de la viande

de carême, 1732, 1733, 1736, 1770-1784].

AA 169: Deux mémoires sur la

viande de carême, s.d. [XVIIIe s.] [note manuscrite: Hôtel-Dieu

de Paris]

AA 170: Adjudication de la viande de carême;

convocation de deux rapporteurs parmi les maîtres boulangers

pour relever chaque semaine le cours du pain sur le marché, 1765-1768

[4 pièces].

AA 171: Police des foires et marchés,

règlement de boucherie [ordonnance de police du 7 avril 1759

portant exclusion des bouchers de campagnes; requête des bouchers

de campagnes contre les bouchers des villes, pétition pour la

non-exécution de l’ordonnance de 1759; mémoire populaire

en faveur des bouchers de campagne].

AA 172-177: Dossier de la boucherie:

démolition de l’ancienne boucherie. au bout du marché

Notre-Dame, qui gêne la voie publique et se trouve trop près

de l’église, et construction d’une nouvelle boucherie, rue du

Puits-de-la-chaîne, dans le but de “contribuer à l’embellissement

et à la décoration de la ville”.

AA 172: Maison rue du Puits-de-la-Chaîne

acte de vente à François Maitrot, 1758 ; anciens titres

de propriété et de vente; acte d’acquisition par lean

Barrault, de François Borron, d’une maison rue de la Tannerie,

1669 [13 pièces].

AA 173: Projet de démolition et

de construction d’une nouvelle boucherie: requête des habitants

au duc de Vendôme, requête du maire à l’intendant,

au prince de Conti et au duc d’Orléans, délibération

des bouchers, 1698-1761 [7 pièces].

AA 174: Acquisition d’un terrain et cession

de maisons par Jean-Baptiste Delisle, Pierre Guétard et François

Maitrot à la communauté des bouchers pour la construction

d’une nouvelle boucherie, 1759-1761 [6 pièces].

AA 175: Devis pour travaux de démolition

et de construction, 1761.

AA 176: Approbation par l’intendant de

la démolition de l’ancienne boucherie, 1762.

AA 177: Travaux procès-verbal

de visite de l’ancienne boucherie, adjudication des travaux, procès-verbal

de réception des travaux de la nouvelle boucherie, 1762 [4

pièces.]

|

Léon

MARQUIS, «Usages» [Coutumes d’Étampes,

§185-186], «Industrie et commerce» [résumé des données de Fleureau],

«Place Dauphine» [où se serait dressée encore

en 1825 la Boucherie de Philippe Auguste, qu’il conjecture avoir été

reconstruite après sa destruction de 1763 puisqu’en 1791 un

bâtiment y appartenait encore à la corporation des bouchers]

& «Rue de la Tannerie» [mention

d’une ruelle de la Boucherie], in ID., Les rues d’Étampes

et ses monuments, Histoire - Archéologie - Chronique - Géographie

- Biographie et Bibliographie, avec des documents inédits, plans,

cartes et figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement

aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom

Basile Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de

V. A. Malte-Brun], Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions

en fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions

de la Tour Gile, 1996], pp. 63, 90-91 & 174-176.

Louis-Eugène

LEFÈVRE, «La Grande Boucherie de

Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon, à Etampes», in Bulletin de la Société

Historique et Archéologique de Corbeil, d’Étampes et

du Hurepoix 15 (1909), pp. 32-46. Dont un extrait: La grande

boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon à Etampes

(XIIe et XVe siècles) [in-8°; 19 p. figure et plan],

Paris, Picard, 1909.

Dont un compte-rendu:

«Etampes. La grande boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel

Saint-Yon, par M. L. Eugène Lefèvre», in Conférence

des sociétés savantes, littéraires et artistiques

du département de Seine-et-Oise. 4e réunion (12/14 juin

1908, Étampes), Versailles, Aubert, 1909 [dont une réédition

numérique en mode image par la BNF sur son site Gallica,

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k664342, en

ligne en 2006], pp. 248-249.

Une curieuse

maison du XIIe siècle, à Étampes, La Grande-boucherie

de Philippe-Auguste et l’Hôtel Saint-Yon [“Nous ne citons ici

que pour mémoire, l’étude de M. Lefèvre: elle doit

paraître au complet dans le Bulletin de la Société

archéologique de Corbeil et d’Étampes.”]. Au numéro

15 de la rue de la Tannerie, il existe une maison possédant des

vestiges du XIIe siècle, notamment des colonnes à chapiteau.

L’emplacement de cette construction sur le bord de la rivière

et en [p.249] face d’une boucherie construite

par Philippe-Auguste, en rend l’étude particulièrement

intéressante. Il faut encore ajouter qu’elle est mitoyenne avec

l’Hôtel des Saint-Yon, les célèbres bouchers parisiens.

|

Dont une réédition numérique

en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Louis-Eugène

Lefèvre: La Grande-Boucherie de Philippe-Auguste et l’Hôtel

Saint-Yon à Étampes (1909)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/che-20-lefevre1909boucherie.html,

2007.

Monique CHATENET, «Halle

de Boucher dite Grande Boucherie, dite Boucherie Royale à Etampes

(91)» [fiche d’inventaire], in Service régional de l’inventaire

Ile-de-France, Inventaire [«Notice» IA00126485],

avant 1987, dont plusieurs édition mises en ligne en 2007.

Aire d’étude:

Etampes.— adresse: Ancienne Comédie (place de l’).— époque

de construction: 4e quart 12e siècle; 3e quart 18e siècle.—

année: 1762.— auteur(s): Pommeret Michel Gabriel (maître maçon),

Gaultier Guillaume (maître charpentier).— historique: Halle des maîtres

bouchers dite grande boucherie d’ Etampes fondée par Philippe Auguste

peu avant 1186; primitivement située place Notre-Dame; démolie

et reconstruite place de l’ ancienne comédie en 1762 par l’ entrepreneur

Jean châtelain sur les plans de Michel Pommeret, maître maçon

et Guillaume Gaultier, maître charpentier; détruite entre 1824

et 1828.— couverture (matériau): tuile.— étages: 3 vaisseaux.—

couvrement: voûte en berceau.— couverture (type): toit à longs

pans.— état: détruit.— date protection MH: édifice non

protégé MH.— type d’étude: inventaire fondamental.—

date d’enquête: 1987 AVANT.— rédacteur(s): Chatenet Monique.—

N° notice: IA00126485.— © Inventaire général, 1986.—

Dossier consultable : service régional de l’inventaire Ile-de-France,

98 Rue de Charonne 75011 PARIS - 01.56.06.51.00.

|

Françoise

HÉBERT-ROUX, «Boucherie et bouchers: une longue tradition»

[13 documents figurés, 19 notes], in ASSOCIATION ÉTAMPES

HISTOIRE, Étampes. Travail des hommes. Images de la ville

[260 p.], Étampes, Association Étampes-Histoire, 1994,

pp. 53-77.

Article fort

bien documenté dont voici le sommaire: Les origines.— Le

tournant du XVIIIe siècle (La viande de carême; bouchers

de la ville contre bouchers de la campagne; la construction d’une nouvelle

boucherie).—Les préoccupations nouvelles du XIXe siècle

(la protection du consommateur; la régulation des prix; le souci

de la salubrité).

Il faut noter que

tout le fonds ancien des Archives Municipales d’Étampes, qui

avait échappé à l’attention de Léon Marquis

en 1881 comme de Louis-Eugène Lefèvre en 1909, depuis

soigneusement classé par Marie Anne-Chabin en 1991, a été

minutieusement étudié et utilisé par Françoise

Hébert-Roux en 1995, en même temps d’ailleurs que des fonds

plus récents: 1J4 (Inventaire du fonds des Archives révolutionnaires),

5F3 (dossier “Boucherie”), CM 21 (Registre des délibérations

municipales) & 1M 11.1-17 (dossier “Abattoirs”): bref, un véritable

travail de fond.

|

Bernard GINESTE, «Darnatal»,

in Cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2005), pp. 119-120 [sur

l’étymologie du lieu-dit Darnatal, «nouvel étal»,

qui nous permet de localiser la nouvelle boucherie instituée par Philippe

Auguste bien loin de son emplacement ultérieur place Notre-Dame, contrairement

à ce qu’en ont écrit tous les auteurs antérieurs].

Bernard GINESTE [éd.],

«Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes,

sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste (1668)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b29.html,

2001-2006.

[Avec traduction des chartes de Philippe Auguste et de saint Louis citée

par Fleureau, ainsi que plusieurs notes et hypothèses nouvelles sur

la boucherie étampoise au Moyen Age]

Bernard GINESTE [éd.],

«Dom Fleureau: Des choses memorables arrivées à Estampes,

sous le regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html,

2006.

[Avec traduction de la charte de la reine Marguerite,

paraphrase du règlement

des bouchers étampois, et annotation des documents édités

par Fleureau, ainsi que plusieurs notes et hypothèses nouvelles

sur la boucherie étampoise au Moyen Age].

Sur

l’Hôtel Saint-Yon

Monique CHATENET, «Maison dite Petit Hôtel

Saint-Yon à Etampes (91)» [fiche d’inventaire],

in Service régional de l’inventaire Ile-de-France, Inventaire

[«Notice» IA00126518], avant

1987, dont plusieurs édition mises en ligne en 2007.

Catégorie:

Maison.— aire d'étude: Etampes.— adresse: Tannerie (rue de la) 15.—

parties constituantes: cour; lavoir; jardin potager.— époque de construction:

1er quart 16e siècle; limite 16e siècle 17e siècle.—

année: 1736.— auteur(s): maître d'œuvre inconnu.— historique:

Ensemble hétérogène; façade sur rue conservant

deux baies du début du 16e siècle; arc sur cour de l' allée

construit vers 1600, portant un graffiti: bonnet 1736; lavoir remployant

des colonnes datant peut-être du 12e siècle et un dormant sculpté

de 1600 environ.— gros-œuvre: calcaire; grès; pierre de taille; moellon

sans chaîne en pierre de taille; enduit; pan de bois.— couverture

(matériau): tuile mécanique; tuile plate.— étages:

sous-sol; 1 étage carré.— décor: menuiserie.— couverture

(type): toit à longs pans; appentis.— escaliers: escalier demi-hors-œuvre;

escalier en vis sans jour; en charpente.— propriété privée.—

date protection MH: édifice non protégé MH.— type d'étude:

inventaire fondamental.— date d'enquête: 1987 AVANT.— rédacteur(s):

Chatenet Monique.— N° notice: IA00126518.— © Inventaire général,

1986.— Dossier consultable: service régional de l'inventaire Ile-de-France

98 Rue de Charonne 75011 PARIS - 01.56.06.51.00.

|

Monique CHATENET, «Maison,

15, rue de la Tannerie», «L’hôtel dit de Saint-Yon, 17

rue de la Tannerie» & «De la Grande Boucherie aux abattoirs»,

in Julia FRITSCH & Dominique HERVIER [dir.],

Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix [316 p.],

Paris, Éditions du Patrimoine, 1999, p. 140 (et n. 436 p. 283) [les

colonnes dont fait état Lefèvre seraient tout simplement des

remplois.]; pp. 142-144 (et nn. 441-448 p. 283); pp. 194-197 (et nn. 655-674

pp. 286-287).

|

Sur Louis-Eugène Lefèvre

Sur Louis-Eugène Lefèvre