|

Parlement de Paris

Décision sur l’affaire Pasquette

Milet

29 juillet 1630

|

Préface

En 1630, ou peu de temps

auparavant, il arriva qu’un paroissien de Saint-Martin, de nuit, décapita

une dizaine d’arbres qu’avait

dans un pré une pauvre veuve, Pasquette Milet. La veuve requit et

obtint du bailli d’Étampes qu’il soit donné ordre au curé

de proclamer que toute personne qui connaîtrait le ou les coupables

et ne les dénoncerait pas serait passible d’excommunication.

Cependant le coupable pris de remord était

venu s’accuser en confession de son forfait, et il avait demandé

au curé de s’entremettre pour réparer le dégât

en son nom, sans le faire connaître. Le curé ne publia donc

pas la lettre

monitoire, par charité chrétienne,

en bon pasteur et pour tenter de concilier avant cela ses ouailles; aussi,

probablement, par scrupule de conscience, car il lui était impossible

de traiter en excommunié le coupable sans trahir le secret de la

confession.

Comme il faisait traîner les choses,

la veuve le cita devant le prévôt. Il fit alors connaître

l’offre de son pénitent, mais notre veuve refusa cet arrangement,

parce qu’elle voulait connaître ceux qu’elle appelait ses “ennemis

secrets”; elle exigea la publication de la lettre monitoire par le curé;

le prévôt, puis le bailli donnèrent raison au curé;

elle fit appel au tribunal de Chartres, qui cassa la décision des

autorités étampoises; le curé fit donc appel à

son tour. Au Parlement de Paris cependant, l’avocat général

Omer Talon, dont l’éloquence était célèbre autant

que la piété, soulignant l’importance de cette affaire qui

devait faire jurisprudence, demanda à la Cour de débouter le

curé de son appel et d’exiger la publication du monitoire.

Ainsi fut fait. Cette décision finale

fut motivée avant tout par des considérations d’intérêt

général; mais elle s’autorisait aussi d’une considération

tirée du droit canon lui-même, qui avait déjà

envisagé, depuis le XIIIe siècle, une situation de ce genre.

Nous ne connaissons pas pour l’instant la

suite de cette affaire des plus pittoresques, et instructives.

Bernard Gineste, novembre 2008

|

L’avocat général Omer Talon

(peint par Philippe de Champaigne en 1649)

|

|

XLVIII.

Jugé par arrêt rendu au parlement

de Paris, le 19. juillet 1630. qu’un curé ne peut refuser la publication

d’un monitoire (1), sous prétexte que

le coupable lui a donné charge en confession d’offrir des dommages

& intérêts.

Extrait des arrêts de ce parlement,

recueillis par maître Bardet (2), chapitre

116. du troisieme livre du premier tome, page 473. & suivantes.

|

(1) Dictionnaire de l’Académie (éd.

de 1831): “Monitoire. s. m. Lettres d’un Official de l’Évêque,

ou autre Prélat ayant juridiction, pour obliger par censures ecclésiastiques,

tous ceux qui ont quelques connaissance d’un crime ou de quelque autre

fait dont on cherche l’éclaircissement, de venir à révélation.

On a publié un monitoire dans toutes les paroisses.

Le juge a ordonné que l’Official décerneroit un monitoire.

Fulminer un monitoire. Jeter un monitoire. Ces deux mots ne signifient

que publier des lettres en forme de monitoire. On dit aussi, Des lettres

monitoires; et alors monitoire est adjectif.”

(2) Sur le recueil

de Pierre Bardet, voyez notre bibliographie. |

Pasquette Milet (3), pauvre veuve de la ville

d’Etampes, avoit un pré proche de ladite ville, dans lequel il y

avoit quantité d’arbres. Certaines personnes entrèrent nuitamment

dans ledit pré, & y coupèrent & abattirent douze arbres

par le pied, à cinq ou six pieds de terre (4). Ladite Milet rendit sa plainte au juge [c.1065] prévôt d’Etampes (5), qui lui permit d’informer, & d’obtenir lettres

monitoires (1) en forme de droit (6), pour avoir preuve & révélation

(7) de ce fait. En exécution, elle mit

lesdites lettres monitoires ès mains de maître Noël Baudry,

prêtre, curé de la paroisse de saint Martin d’Etampes (8), lequel après avoir long-temps différé

la publication desdites lettres monitoires, même y ayant été

condamné par sentence dudit juge, prévôt d’Etampes, vint

à révélation (9), &

déclara qu’il avoit oui en confession un certain quidam qui étoit

coupable de la coupe des arbres de ladite Milet, à laquelle il offroit

de satisfaire & payer les dépens, dommages & intérêts

résultans de la coupe desdits arbres, au dire de gens à ce

connoissans (10), au nom & acquit (11) de celui qu’il avoit oui en confession, qu’il

n’étoit point obligé de nommer; & requit qu’on n’eût

à passer outre (12) à la publication

des lettres monitoires. Sur quoi le prévôt d’Etampes ayant

égard aux offres dudit Baudry, le condamna aux dommages & intérêts

de ladite Milet, au dire de gens à ce connoissans, & le déchargea

de la publication & fulmination (13) desdites

lettres monitoires, sans dépens (14),

dont ladite Milet interjetta appel pardevant le bailli d’Etampes (15), qui confirma la sentence du prévôt,

& néanmoins enjoignit au curé d’admonester son pénitent

de ne plus récidiver & commettre tels actes. Ladite Milet derechef

interjetta appel pardevant les présidiaux de Chartres (16), lesquels infirmèrent les sentences des

prévôt & bailli de Chartres [Lisez:

d’Étampes], & icelles émendant & corrigeant,

sans avoir égard aux offres dudit Baudry, curé, le condamnèrent

à passer outre à (12) la publication

& fulmination des lettres monitoires obtenues par ladite Milet, &

condamnèrent ledit Baudry aux dépens, dont il interjetta appel,

pour lequel maître Germain (17) dit, que

la charité & le zèle fervent de l’appellant, qui comme

un bon pasteur s’efforce de maintenir tous ses paroissiens en union, amitié

& concorde, & d’étouffer & assoupir leurs dissensions

& querelles, lui ont causé ce procès, en quoi il est d’autant

plus louable, qu’il combat pour le seul zèle & affection d’un

véritable pasteur, & non pour remporter aucun profit pécuniaire

ni gain [c.1066] mercenaire; & tout au contraire

si l’intimée (18) ne conteste pas pour

son intérêt, ni pour aucun profit pécuniaire, puisqu’on

lui offre de payer ses dommages & intérêts justes &

raisonnables; mais elle conteste pour assouvir sa passion, & par une

seule vindicte (19), pour faire punir celui

qui a coupé ses arbres, en quoi elle ne peut de rien profiter, sinon

de contenter sa passion. Pœnæ non irrogatæ indignatio

solam duritiam continet, dit le jurisconsulte (20). Elle n’y est pas même recevable, puisque

la punition des crimes & la vindicte publique n’est point en la bouche

des particuliers, qui n’ont autre intérêt que le pécuniaire,

mais en celle de messieurs les gens du Roi (21),

qui seuls peuvent poursuivre l’intérêt public & la punition

des crimes, par mort ou autre peine afflictive aux coupables. Le crime dont

est question, est si léger, qu’on ne le peut pas véritablement

qualifier du nom de crime: il s’agit seulement de la coupe de quelques arbres

de mort bois (22) qui ne portoient aucun fruit.

Pour cela on veut obliger l’appellant à fulminer des lettres monitoires,

qui est le glaive & la censure de l’église, laquelle ne s’en

sert que pour des crimes atroces, importans & scandaleux, & non

pour des choses de si peu de valeur & de conséquence, la partie

étant même entiérement désintéressée.

L’appellant a eu la connoissance de ce prétendu crime par la confession

auriculaire (23) de celui qui en est coupable;

il ne lui est pas permis sous peine de sacrilege de le révéler,

ce que néanmoins l’intimée desire contre toute équité

& justice. Et conclut à ce que la sentence des présidiaux

de Chartres soit infirmée, & celle du bailli d’Etampes confirmée.

Maître Robert le jeune (24) dit pour

l’intimée (18), que l’appellant sous

le voile d’un zèle & d’une charité mal ordonnée,

s’efforce de couvrir un crime, & de lui procurer l’impunité, &

par une affection trop grande, se rend aucunement complice de ce crime, que

l’appellant qualifie si léger; mais tout au contraire il est grand

& plein de malice (25), de sévir même

sur les choses insensibles & inanimées pour assouvir sa passion

& sa rage. Les loix l’ont jugé tel, quand elles ont prescrit,

que celui qui en seroit convaincu, pût être condamné en

un bannissement ou autre peine semblable. [c.1067] Cela sert de réponse à ce que

l’appellant a dit, que l’intimée n’a autre intérêt que

le sien pécuniaire; mais sa cause regardant plus l’intérêt

public que le sien propre, elle en est d’autant plus favorable, elle a grand

intérêt de connoître & savoir qui sont ses ennemis

secrets qui peuvent attenter sur sa vie, desquels autrement elle ne peut se

garantir. Si elle avoit affaire à un juge ecclésiastique (26), qui eût voulu prendre connoissance (27) de la publication de ses lettres monitoires, &

des oppositions qui auroient pu y être formées, elle feroit déclarer

abusif tout ce qu’il auroit entrepris; à bien plus forte raison un

curé qui ne peut ni ne doit prendre aucune connoissance de cause

(28), & doit passer outre à la publication

& fulmination des lettres monitoires, sans s’informer d’autre chose.

D’alléguer qu’il a eu révélation de ce crime en confession

auriculaire, & qu’il n’est point obligé de nommer celui qui l’a

commis; on ne lui demande pas qu’il nomme ni indique son pénitent,

mais seulement qu’il fasse sa charge, en publiant les lettres monitoires,

sans qu’il soit obligé de venir à révélation,

en cela il ne peut se plaindre. Et conclut au bien jugé.

|

(3) Pasquette Milet. Non documentée

pour l’instant.

(4) C’est à

dire à une hauteur comprise entre un mètre et demi et deux

mètres. On notera que plus bas l’avocat général parlera

seulement de neuf arbres et non de douze.

(5) Le prévôt

d’Étampes était alors probablement Léon Laureau, cité

comme tel en 1627, plutôt qu’Accurse Cassegrain, cité en

1632 (Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les

rues d’Étampes, 1881, p. 425).

(6) En forme de

droit. Avec les formes légales requises.

(7) Pour avoir preuve

et révélation. Selon Littré, “En terme d’officialité:

on publia des monitoires pour avoir révélation

de telle chose”.

(8) D’après

des notes inédites de Frédéric Gatineau, ce Noël

Baudry, aussi chanoine de Sainte-Croix d’Étampes, était depuis

au moins 1622 curé de saint-Martin, dont il avait été

précédemment vicaire; il mourut ou cessa ses fonctions vers

1637.

(9) Vint à

révélation. Se manifesta.

(10) Gens à

ce connoissans. Experts.

(11) Au nom & acquit.

Selon le Dictionnaire de l’Académie, édition de 1765, “acquit”

signifie “quittance, décharge”, et “on dit, Payer une chose à

l’acquit d’un autre, pour dire, La payer à la décharge d’un

autre.” Il faut donc comprendre “pour le compte de”.

(12) Passer outre

à quelque chose, comme on le voit par ce passage, ne veut pas

du tout dire négliger quelque chose, comme le croient certains,

mais bien au contraire l’entreprendre.

(13) Ces deux termes

sont en fait synonymes.

(14) Sans savoir à

payer les frais de procédure.

(15) Le bailli d’Étampes

était alors “Pierre du Bois, chevalier, seigneur de La Fayette (…)

conseiller du roy, gentilhomme de sa chambre, bailly et gouverneur d’Estampes”

(Plisson, Rapsodie, vers 1680, cité par Marquis, Les rues

d’Étampes, 1881, p. 424). Nous avons déjà mis en

ligne l’une de ses décision en date du 3 juillet 1629, pour le remplacement

du principal du collège, Walfard (cliquez ici).

(16) Les présidiaux

étaient des tribunaux créés en 1151 par Henri II dans

chaque bailliage ou sénéchaussée. Il apparaît

ici que l’on pouvait faire appel du jugement donné par un bailli au

présidial d’un bailliage voisin.

(17) Maître Germain

défend les intérêt de Noël Baudry à Chartres,

puis à Paris.

(18) De nos jours encore

on appelle l’intimé celui qui est poursuivi par son adversaire dans

une juridiction d’appel.

(19) Par une seule

vindicte. Seulement par vengeance.

(20) Citation des Digestes

de Justinien, dont le texte latin édité Mommsen & Krueger

a été mis en ligne par l’Université de Grenoble (cliquez ici). Traduction de cet aphorisme: “L’indignation

devant le fait qu’une peine n’ait pas été prononcée

n’est inspirée que par la dureté”.

(21) Les gens du

roi. Les officiers royaux, c’est-à-dire publics.

(22) Mort bois.

Me Germain est ici de mauvaise foi. Selon le Traité du voisinage

de Fournel et Tardif (Paris, Videcoq, 1834, p.529):

«Quant au mort-bois (qu’il ne faut pas

confondre avec le bois mort), on entend par là certaines espèces

de bois de petite essence, moins précieuses que les autres, et qui

ne paraissent propres qu’au chauffage, faute d’une destination plus utile.

L’indication de ces espèces a fait, pendant long-temps, la matière

de contestations; mais elles ont été fixées irrévocablement

par l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du mois d’août 1669, aux

NEUF suivantes, qui sont, 1re. saule; 2e. morsault; 3e. épines;

4e. puisne; 5e. sureau; 6e. aulnes; 7e. genêts; 8e genièvres;

9e. ronces. C’est donc à ces neuf espèces qu’il faut rigoureusement

réduire le mort-bois, sans aucune extension. Quelques usagers ont

voulu appliquer la qualité de mort-bois au charme, tremble, bouleau,

érable, comme étant des arbres ne portant fruits. Mais ce

système [p.530] a

toujours été rejeté; et la table de marbre de Dijon

ayant rendu deux arrêts, les 6 et 10 juillet 1748, qui mettaient le

charme dans la classe des morts-bois, ils furent cassés par un arrêt

du conseil d’état du 10 septembre suivant, comme étant en contravention

aux dispositions limitatives de l’article 5 du titre 23 de l’ordonnance du

mois d’août 1669.» Et les auteurs poursuivent en note: «La

distinction d’arbres ne portant fruits est vicieuse; I.° Parce que la

plupart des morts-bois portent de véritables fruits, tel que le genévrier,

le sureau, le genêt, la ronce; 2.° En ce qu’il n’y a pas d’arbre

ni de végétal qui, à proprement parler, n’ait son

fruit et sa graine par lesquels il se multiplie; 3.° Si la stérilité

, prise dans le sens ordinaire de la privation de fruits, caractérisait

les morts-bois, il ne resterait donc aux propriétaires les forêts

que les chênes, les châtaigniers et les hêtres; tout

le reste serait livré au pillage. C’est ce que les ordonnances ont

voulu prévenir en reduisant le mort-bois à neuf espèces.»

(23) Dans le christianisme

primitif n’avait cours que la confession publique par les pénitents

de leurs péchés les plus scandaleux, tout d’abord en préalable

au baptême, puis, plus tard, à titre exceptionnel et non

renouvelable. C’est au cours du moyen âge seulement que s’introduisit

progressivement l’usage de confesser régulièrement ses fautes

en tête à tête, à l’oreille pour ainsi

dire d’un prêtre, afin d’en recevoir régulièrement

l’absolution sacramentelle.

(24) Maître Robert

le jeune défend les intérêts de Pasquette Milet à

Chartres, puis à Paris.

(25) Malice

ne signifie encore que “perversité”, au XVIIIe siècle.

(26) Un juge ecclésiastique.

La juridiction laïque et la juridiction ecclésiastique ont des

compétences distinctes, la seconde s’intéressant aux affaires

qui relèvent du droit canon interne à l’Église, quoique

dans la société profondément chrétienne de

l’Ancien Régime surgissent parfois entre elles des conflits de compétence.

Ainsi l’ordre donné à un curé de publier un monitoire,

qui fait appel à la conscience des fidèles et les menace

de sanctions ecclésiastiques relève-t-elle de la compétence

des autorités civiles lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit commun.

(27) La connaissance

en termes de procédure est le droit de connaître et de juger,

et, en d’autres termes, la compétence ou le ressort.

(28) Qui ne doit se

mêler d’aucune procédure.

|

Monsieur l’avocat général Talon (29)

dit, que la cause est nouvelle, toute publique (30)

& très-importante; c’est un nouvel artifice de ceux qui ont autrefois

soutenu qu’ils n’étoient point obligés à l’exécution

des mandemens de justice, & qui veulent renouveller le même langage,

si la cour n’y donne ordre. L’appellant, comme curé de saint Martin

d’Etampes, a été chargé des lettres monitoires pour

les publier & fulminer: il veut s’en décharger sous prétexte

qu’il offre de lui payer ses dépens, dommages & intérêts;

ce qui n’est pas raisonnable, parce que la cause va plus loin que les dommages

& intérêts de l’intimée: elle regarde tout le public

qui s’y trouve blessé. Si cela est toléré, c’est le

vrai moyen à l’avenir de mettre toute sorte de crimes, où

il n’y aura eu personne de morte, à couvert & dans l’impunité,

par de semblables déclarations, d’avoir oui le coupable en confession,

& offres de dommages & intérêts de sa part, ou en

son lieu & place. La confession est un regret d’avoir offensé

Dieu, d’avoir commis [c.1068] un crime, c’est

une satisfaction envers Dieu; mais non point envers les hommes, auxquels

Dieu commande qu’on satisfasse pareillement, autrement la satisfaction qu’on

lui a faite, est nulle. La confession n’empêche point la recherche

& la poursuite d’un crime, autrement il seroit facile de le couvrir,

ou par une véritable, ou par une simulée confession; ce qui

seroit d’une trop périlleuse conséquence. D’obliger un confesseur

à révéler le secret d’une confession, ce seroit un sacrilege;

mais qu’un confesseur, personne publique, sous prétexte d’avoir oui

une personne en confession, se puisse exempter de son ministere & de

sa charge publique, ou à tout le moins empêcher qu’un autre

ne la fasse & exerce, comme les présidiaux de Chartres ont ordonné,

que l’appellant publieroit ou feroit publier les lettres monitoires, il

n’y a aucune apparence (31). Si un official

(32) avoit entrepris la moindre connoissance

touchant des lettres monitoires, la cour déclareroit abusif tout

ce qu’il feroit: donc à plus forte raison un curé, qui n’a

qu’un simple ministere sans jurisdiction quelconque; & ainsi il y a

lieu de confirmer la sentence; toutefois, s’il plaît à la cour

de décharger l’appellant de la condamnation des dépens, puisqu’il

n’y a pas procédé par malice.

|

(29) L’avocat général Talon. Omer Talon

(vers 1595-1652), avocat général au Parlement de Paris, père

de Denis Talon (1626-1698), lui aussi avocat général, puis

président à mortier. Ses Mémoires ont connu deux

éditions (1732, 1827). Les Plaidoyers et Discours d’Omer et Denis

Talon ont été aussi édités en 1821.

(30) C’est-à-dire

qu’elle soulève une question d’intérêt général,

et nécessite à ce titre son intervention.

L’avocat général Omer Talon

(peint par Philippe de Champaigne en 1649)

(31) Aucune raison

valable.

(32) Un official

est un juge ecclésiastique délégué par l’évêque

pour exercer sa juridiction contentieuse.

|

LA COUR de grâce (33) mit

l’appellation au néant, ordonna que ce dont étoit appel, sortiroit

son plein & entier effet (34), & condamna

l’appellant aux dépens de la cause d’appel. Le lundi vingt-neuf

juillet mil six cent trente. Monsieur le président le JAY (35) prononçant.

***

Du Fresne

(36) rapporte le même arrêt dans

le chapitre 79. du second livre de son recueil, avec quelques circonstances

que Bardet (2) n’a pas rapportées, lesquelles

peuvent être remarquées, on le cite dans l’imprimé comme

du 29. juin, c’est une faute de l’imprimeur ou du copiste, il est du 29.

juillet, voici ce qu’il en écrit.

|

(33) “La Cour de grâce mit…”, et plus

loin: “la Cour mit de grâce…” Selon G. Cayrou (Le français

classique. Lexique de la langue du XVIIe siècle, Paris, Didier,

1924, p. 445), l’expression “de sa grâce” signifie “de son propre

gré, sans y être prié”. La Cour a été plus

loin que les réquisitions de l’avocat général.

(34) Sortir son

effet. Usage transitif rare du verbe sortir, non documenté par

les dictionnaires que j’ai pu consulter.

(35) Nicolas le Jay

(1573-1640), président de la Grande Chambre du Parlement de Paris

(1613-1630), premier président au Parlement (1630-1636), garde des

Sceaux (1636-1640).

(36) Jean Du Fresne

est l’auteur d’un Journal des principales audiences du Parlement,

tenu de 1623 à 1661, qui a connu plusieurs rééditions,

augmentations et continuations jusqu’en 1757. Voyez notre bibliographie.

|

Le lundi 19. juin 1630. jugé en confirmant la sentence des présidiaux

de Chartres, qui avoient infirmé celle du prévôt,

du bailli d’Etampes, qu’un curé, à qui une monition, à

la [c.1069] d’une veuve, est adressée,

pour la publier & fulminer, ne peut refuser d’en continuer les publications

& fulminations, sous prétexte que le coupable du crime s’est

venu confesser à lui, & l’a prié d’offrir en son nom tous

les dommages & intérêts, ce qu’il avoit fait, conformément

aux conclusions de monsieur l’avocat général Talon (29), encore que le crime pour la révélation

duquel la monition avoit été obtenue, ne fut que pour raison

de neuf arbres coupés en un pré, à quatre ou cinq pieds

de hauteur, & que pour raison de ce crime, le curé eût

offert à la partie, sur le mandement de son pénitent, ses dommages

& intérêts.

L’arrêt

est fondé sur ce qu’il n’est loisible à un curé, ou

autre ecclésiastique, d’éteindre ou supprimer la preuve

d’un crime qui va à la discipline publique, sous prétexte

de confession, & de quelque satisfaction offerte; que ce seroit une

ouverture pour étouffer & empêcher la preuve de tous les

crimes. La décision en est formelle au chapitre 2. de officio judicis

ordinarii (37), qui dit expressément,

potest excommunicare auctorem damni, licet etiam ei confessus

sit sed tamen non nominatim, quia non ut judex scit, sed ut Deus (38), plaidans Germain le Jeune (17) pour le curé appellant, & Robert

pour la veuve (24). Est à remarquer

que la cour mit de grâce (33) l’appellation

au néant, & ordonna que ce dont étoit appelle sortiroit

son effet (34), l’appellant, qui étoit

le curé, condamné aux dépens de l’appel. |

(37) Le De officio judicis ordinarii (“De l’office

de juge ordinaire”) est une section des Décrétales

de Grégoire IX rédigées par le dominicain Raymond de

Peñafort (mort en 1275), recueil de référence en matière

de droit canon. Il est fait référence ici au chapitre II du

titre XXXI du livre premier, à la page 397 de l’édition de

1582, dont le texte a été mis en ligne en mode image par l’université

de Californie (cliquez ici). En voici le texte exact: “Si sacerdos

sciat pro certo aliquem esse reum alicuius criminis: vel si confessus fuerit,

& emendare noluerit: nisi judiciario ordine quis probare possit: non

debet eum arguere nominatim, sed indeterminate: sicut dixit Christus: Unus

vestrum me traditurus est. Sed si ille cui damnum illatum est, petierit justitiam,

potest excommunicare auctorem damni, liceat etiam ei confessus sit: sed

tamen non nominatim potest eum removere à communione, liceat sciat

eum esse reum: quia non ut judex scit sed ut Deus: sed debet eum admonere,

ne se ingerat: quia nec Christus Judam à communione removit.”

Traduction (B.G., 2008): “Si un prêtre apprend avec certitude que

quelqu’un est coupable d’un crime, ou s’il s’est confessé et ne veut

pas donner satisfaction tant que quelqu’un n’aura pu le prouver d’une manière

judiciaire, il ne doit pas en parler d’une manière nominative mais

seulement indéterminée, de même que le Christ a dit:

L’un de vous me trahira. Mais si celui à qui le dommage a été

porté demande justice, il peut excommunier l’auteur de ce dommage

bien qu’il se soit confessé à lui; cependant il ne peut pas

l’exclure nominativement de la communion bien qu’il sache qu’il est coupable,

parce qu’il le sait non pas en temps que juge, mais du point de vue de Dieu;

mais il devra l’exhorter à ne pas s’y introduire. En effet même

le Christ n’a pas exclu Judas de la communion.”

(38) Traduction: “Il

peut (ce prêtre) excommunier l’auteur d’un dommage, même s’il

le lui a confessé; mais non pas nominativement, car il sait ce qu’il

sait non pas en temps que juge, mais du point de vue de Dieu” (B.G.,

2008). Ceci répond au scrupule du curé de Saint-Martin, qui

ne pourrait traiter son ouaille en excommunié sans trahir le secret

de la confession.

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

PROVISOIRE

1. Éditions de cet arrêt précis

Cet arrêt a d’abord

été édité dans le recueil d’arrêts du

Parlement de Paris donné par Pierre Bardet (en 1632, réédité

en 1773), puis dans celui de Du Fresne (qui a connu au moins six éditions

de 1646 à 1757) et enfin dans celui de Le Genty, qui combine ces

deux sources dans son propre recueil relatif aux affaires

du clergé de France (paru d'abord en 1673

puis trois fois réédité, voire remanié, jusqu'en

1769).

Nous donnons ici donc le texte de la toute dernière

édition de cet arrêt, au tome VII de la quatrième et

dernière édition du dernier de ces trois recueils.

1a) Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur],

Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier

en 1728) [éd.], Recueil d’arrests du Parlement de Paris, pris

des Mémoires de feu Me Pierre Bardet, avec les notes et dissertations

de Me Claude Berroyer [2 volumes in-f° (40 cm); t.1: XXXVI+619 p.;

t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. Besoigne, 1632-1642, tome I (1632), 3e livre,

chapitre 116, pages 473- ?.

1b) Réédition: Recueil…

Nouvelle édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure

[2 tomes en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,

1773.

2a) Jean DU FRESNE, Journal des principales

audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent,

avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me Jean Du Fresne

[in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646, second livre, chapitre 79.

2b) Réédition.

2c) Réédition: Journal…

troisième édition, Paris, G. Alliot, 1652.

2d) Réédition: Journal…

jusques en 1657, Veuve Gervais Alliot, et Gilles Alliot, son fils,

1665.

2d) Réédition: Journal…

Nouvelle édition, revue. Depuis l’année 1622 jusqu’en 1661

[in-f° (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index], Paris, Rollin fils,

1733.

2e) Réédition: Journal…

Depuis l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, David,

1754.

2f) Réédition: Journal…

Depuis l’année 1622 jusqu’en 1660 [in-f°], Paris, Compagnie

des Libraires associés (& Bordelet), 1757.

3a) Jean LE GENTIL, Recueil

des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé

de France, augmenté d’un grand nombre de pièces et mis en

nouvel ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean Le Gentil,

chanoine et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre qui lui

en a été donné par les délibérations des

dernières assemblés générales du clergé

[6 volumes in-f°], Paris, A. Vitré, 1673, tome ?, pp. ?-?.

3b) Réédition: Paris, F. Léonard,

1675, tome ?, pp. ?-?.

3c) Réédition: Jean LE GENTIL

[premier auteur], Pierre LE MERRE père (avocat au Parlement) &

Pierre LE MERRE fils [continuateurs], Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France, augmenté d’un

grand nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente

de l’Église, et mis en nouvel ordre suivant la délibération

de l’assemblée générale du clergé du 29 août

1705; le tout divisé en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même,

augmenté d’un grand nombre de pièces et d’observations sur

la discipline présente de l’Eglise. Tome

Septieme. Suite de la quatrieme partie qui est de la Jurisdiction ecclésiastique

volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle [XVI+1628

colonnes], Paris, Vve F. Muquet, vers 1730, colonnes 1064-1069.

3d) Id., Paris,

Guillaume Deprez & Avignon, Jacques Farrigan, 1769, colonnes 1064-1069.

3e) Dont une réédition

numérique de cette dernière édition mise en ligne par

Google, http://books.google.fr/books?id=zmQOAAAAQAAJ&pg=PRA7-PA1064,M1#PRA7-PA1064,M1,

en ligne en 2008.

3f) Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris:

Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de

Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus

Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html,

2008.

2. Éditions du recueil de Bardet

Pierre BARDET

(1591-1685) [premier auteur], Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement

de Paris, puis bâtonnier en 1728) [éd.], [2 volumes in-f°

(40 cm); t.1: XXXVI+619 p.; t.2: XVI+628+LXX p.], Paris, A. BesoigRecueil

d’arrests du Parlement de Paris, pris des Mémoires de feu Me Pierre

Bardet, avec les notes et dissertations de Me Claude Berroyerne, 1632-1642.

Pierre BARDET (1591-1685) [premier auteur],

Claude BERROYER (1655-1735, avocat au parlement de Paris, puis bâtonnier

en 1728) [1er éd.], Claude-Nicolas LALAURE [2e éd. & continuateur],

Recueil d’arrêts du Parlement de Paris, pris des mémoires

de feu M. Pierre Bardet, avec les notes et dissertations de M. Claude Berroyer.

Nouvelle édition revue et augmentée, par M. C.-N. Lalaure

[2 tomes en 1 volume in-f° (XIV+431 p.; 467 p.)], Avignon, P.-J. Roberty,

1773.

3. Éditions du recueil de Du Fresne

Ce recueil

constitué progressivement avec des tomes publiés d’abord par

des éditeurs différents, et qui ne sera réellement

publié comme un tout qu’en 1754, a connu plusieurs états, dont

le relevé qui suit, constitué à partir de nombreuses

notices éparses de la BNF, n’est sûrement pas exhaustif.

Jean DU FRESNE, Journal des

principales audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à

présent, avec les arrests intervenus en icelles, recueilli par Me

Jean Du Fresne [in-4°], Paris, H. Le Gras, 1646.

Jean DU FRESNE, Journal des principales

audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques à présent,

avec les arrests intervenus en icelles, revu... en cette troisième

édition [in-f°; VIII+682 p. & table], Paris, G. Alliot,

1652.

Jean DU FRESNE, Journal des principales

audiences du Parlement, depuis l’année 1623 jusques en 1657, avec

les arrests intervenus en icelles, revu, corrigé et encore augmenté

en cette dernière édition de plusieurs arrests placez selon

l’ordre de leur temps [in-f°], Paris, Veuve Gervais Alliot, et Gilles

Alliot, son fils, 1665.

François JAMET DE LA GUESSIÈRE,

Journal des principales audiences du Parlement depuis l’année

1657 jusqu’en 1667 [in-f°], Paris, Denys Thierry, 1667.

François JAMET DE LA GUESSIÈRE,

Journal des principales audiences du Parlement, depuis l’année

1667 jusques en 1678, avec les arrests intervenus en icelles [in-f°],

Paris, Denys Thierry, 1678.

François JAMET DE LA GUESSIÈRE,

Journal des principales audiences du Parlement, tome 4, contenant

quelques Arrests & reglemens notables qui avoient esté omis des

années 1676 & 1677 dans les tomes précédens; et

depuis 1677 à 1685 [in-f°], Paris, Nicolas Le Gras, 1685.

Jean DU FRESNE, Journal des principales

audiences du Parlement. Nouvelle édition, revue. Depuis l’année

1622 jusqu’en 1661 [in-f° (40 cm); XXVIII+951 p.; tome 1; index],

Paris, Rollin fils, 1733.

François JAMET DE LA GUESSIÈRE,

Journal des principales audiences du Parlement... Nouvelle édition.

Tome II. Depuis l’année 1660 jusqu’en 1674 [in-f°], Paris,

Paris, Rollin fils, 1733.

François JAMET DE LA GUESSIÈRE,

Journal des principales audiences du Parlement. 3, Par François

Jamet de La Guessière,... Depuis l’année 1674 jusqu’en 1685

[in-f° (40 cm); XVIII+1080 p.], F. Le Breton père, 1733.

Nicolas NUPIED, Journal des principales

audiences du Parlement... [tome V], Paris, 1707.

Nicolas NUPIED, Journal des principales

audiences du Parlement... [2 volumes in-f°; tomes IV-V], Paris,

1733-1736.

Jean DU FRESNE (tome 1), François

JAMET DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et

Michel DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,

avec les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions

et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;

t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7 (“Supplément

au Journal des principales audiences du Parlement, depuis 1623 jusqu’à

1722 inclusivement”): 1718-1722], Paris, David, 1754.

Jean DU FRESNE (tome 1), François

JAMET DE LA GUESSIÈRE (tomes 2-4), Nicolas NUPIED (tomes 5-6) et

Michel DU CHEMIN (tome 7), Journal des principales audiences du parlement,

avec les arrêts qui y ont été rendus et plusieurs questions

et règlemens [7 volumes in-f°: t.1: 1622-1660; t.2: 1660-1674;

t.3: 1674-1685; t.4: 1685-1700; t.5: 1700-1710; t.6: 1711-1717; t.7: 1718-1722],

Paris, Compagnie des Libraires associés (& Bordelet), 1757.

4.

Éditions du recueil de Le Gentil

Jean LE GENTIL,

Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires

du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces

et mis en nouvel ordre. Le tout divisé en neuf parties, par Jean

Le Gentil, chanoine et vidame de l’église de Reims,... suivant l’ordre

qui lui en a été donné par les délibérations

des dernières assemblés générales du clergé

[6 volumes in-f°], Paris, A. Vitré, 1673.

Réédition: Paris, F. Léonard,

1675.

Jean LE GENTIL [premier auteur], Pierre LE

MERRE père (avocat au Parlement) & Pierre LE MERRE fils [continuateurs],

Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires

du clergé de France, augmenté d’un grand nombre de pièces

et d’observations sur la discipline présente de l’Église,

et mis en nouvel ordre suivant la délibération de l’assemblée

générale du clergé du 29 août 1705; le tout divisé

en 9 parties, par Jean Le Gentil. Le même, augmenté d’un grand

nombre de pièces et d’observations sur la discipline présente

de l’Eglise [13 volumes in-f°; t.1: “De la

Foi catholique et de la doctrine de l’Église”; t.2: “Des Ministres

de l’Église”; t.3: “Des Cures et des curés, et de leurs vicaires

et des autres ecclésiastiques employés dans les paroisses”;

t.4: “Des Ministres de l’Église qui sont réguliers”; t.5: “Du

Culte divin”; t.6: “De la Juridiction ecclésiastique”; t.7: “Suite

de la quatrième partie qui est de la juridiction ecclésiastique

volontaire, gracieuse et contentieuse, civile et criminelle”; t.8: “Contenant

ce qui concerne les Assemblées du clergé; les différents

départements; les receveurs et les bureaux des décimes; les

droits et fonctions des agents généraux du clergé; et

les délibérations pour la conservation de ses archives”; t.9:

“Recueil des contrats passés par le clergé avec nos rois,

au sujet des impositions sur le clergé, et ses receveurs généraux,

pour en faire le recouvrement”; t.10: “Dans lequel on traite: 1° des

qualités requises dans les ecclésiastiques pour être pourvus

des bénéfices, ce qui a donné lieu d’entrer dans le

détail des gradués et de leurs droits; 2° des droits dont

le pape est en possession dans la collation des bénéfices

de France, tant de ceux dont il jouit dans tout le royaume que des usages

particuliers de la province de Bretagne et de celles de la légation

d’Avignon; 3° des droits des évêques de France, suivant

les maximes et la jurisprudence de notre siècle, dans la collation,

union et autres dispositions des bénéfices de leurs diocèses;

t.11: “Dans lequel on traite des droits des rois de France dans la disposition

des bénéfices ecclésiastiques de leurs États,

suivant le Concordat passé entre le pape Léon X et le roi François

premier; de leur droit de régale, de son origine, son étendue,

ses fondements et usage en France; de leur droit de nommer à une

prébende, tant pour leur joyeux avénement à la couronne

qu’après qu’ils ont reçu le serment de fidélité

des évêques; de l’indult qui leur a été accordé

en faveur des chanceliers de France et des officiers du parlement de Paris;

et des autres droits, titres et indults particuliers en exécution

desquels ils disposent des bénéfices ecclésiastiques

de leurs États”; t.12: “Dans lequel on traite: 1° des collateurs

et des patrons particuliers des titres ecclésiastiques; des droits

utiles et honorifiques des patrons et fondateurs, de leurs charges et devoirs,

etc.; 2° des qualités requises pour être pourvu des titres

ecclésiastiques, suivant les saints décrets et les ordonnances

du royaume; 3° des provisions des titres ecclésiastiques, obtenues

soit du pape, ou de ses légats, soit des collateurs ordinaires; 4°

des élections et bénéfices électifs; 5°

des règles et formalités requises en ce qui regarde l’exécution

des titres ecclésiastiques; 6° des procédures et instructions

des procès sur le possessoire des bénéfices” (un volume

d’observations manuscrites est conservé à la BNF); t.13: “Contenant

les cahiers présentés, et les remontrances et harangues faites

aux rois et aux reines par le clergé de France , tant aux États

généraux qu’aux Assemblées générales

et particulières du clergé; ensemble plusieurs édits,

déclarations et arrêts donnés en conséquence

des cahiers et remontrances du clergé”],

Paris, Vve F. Muquet, 1716-1750 & Paris, P. Simon, 1740.

Réédition: Recueil des

actes, titres et mémoires, etc. [13 volumes in-4°], Paris,

G. Desprez, 1768-1771, tome 7 (1769).

5. Sur la paroisse Saint-Martin

d’Étampes

Bernard GINESTE [éd.], «Léon

Guibourgé: L’église

Saint-Martin d’Étampes (1957)», in

Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-guibourge1957etampes601eglisesaintmartin.html, 2004.

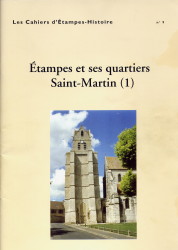

Jacques GÉLIS [dir.], Étampes et des quartiers. Saint-Martin (1) [56

p.; 47 documents figurés dont 1 photographies couleur], Étampes, Association Étampes-Histoire

[«Les Cahiers d’Étampes-Histoire» 9], 2008 [ISSN 1291-7791; 12 € en 2008].

Jacques GÉLIS [dir.], Étampes et des quartiers. Saint-Martin (1) [56

p.; 47 documents figurés dont 1 photographies couleur], Étampes, Association Étampes-Histoire

[«Les Cahiers d’Étampes-Histoire» 9], 2008 [ISSN 1291-7791; 12 € en 2008].

Et spécialement:

Claude ROBINOT, «Saint-Martin

d’Étampes, géohistoire d’un quartier» [3 photographies],

pp. 2-5.

Jacques GÉLIS, «Saint Martin,

un saint populaire», pp. 6-8 [1 photographie].

Jean-Pierre DURAND, «L’église Saint-Martin:

une histoire mouvementée» [16 photographies], pp. 9-21.

Michel MARTIN, «La population

de Saint-Martin des origines à la Révolution» [4 photographies

dont 2 de plans, 2 graphiques, 14 tableaux], pp. 22-39.

Bernard GINESTE

[éd.], «Paroisse de Saint-Martin d’Étampes: Registre

des baptêmes, mariages et sépultures (1705)», in

Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-18-stmartin1705registreparoissial.html,

2008.

Bernard GINESTE

[éd.], «Religieuses de Maubuisson: Fief, rente et dîmes

sis à Étampes (vers 1705)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/che-18-maubuisson1705fiefetdimes.html,

2008.

Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris:

Décision sur l’affaire Pasquette Milet, pauvre veuve de

Saint-Martin d’Étampes (29 juillet 1630)», in Corpus

Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1630pasquettemilet.html,

2008.

Autres affaires étampoises

traités par le Parlement de Paris

Bernard MÉTIVIER & Bernard GINESTE [éd.],

«Parlement de Paris: Règlement

entre les lieutenants du bailli d’Étampes et le prévôt

(1624)», in Corpus Étampois,

http://www.corpusetampois.com/che-17-parlementdeparis1624reglement.html, 2012.

Le XVIIe siècle étampois

COLLECTIF [éd.], «Le dix-septième siècle

étampois», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-17esiecle.html, depuis 2012.

Toute critique, correction ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|