|

Qui est l’auteur de ce récit?

La comparaison

de ce texte avec les récits publiés par le journal local l’Abeille

d’Étampes laisse apparaître des parallèles textuels

très nets qui permettent de supposer que Charles Béranger

était le véritable nom de l’un des contributeurs anonymes de

l’Abeille à cette époque. Ce récit présente

aussi des parallèles nets avec celui de Léon Marquis. Nous

versons donc cette pièce au dossier, afin que les historiens d’Étampes

s’efforcent de débrouiller l’origine et la fiabilité de chacun

de ces récits, tous assez circonstanciés, bien que l’histoire événementielle

ne soit plus très à la mode.

Qui est Charles

Béranger? C’est un fils de bonne famille, de très bonne famille,

âgé de 27 ans en 1870. Son grand-père maternel est Aimé

Stanislas Darblay, dit Darblay le Jeune, richissime négociant en

grains, héritier d’une dynastie connue à Étampes depuis

le début du XVIIe siècle, député de Seine-et-Oise

et censeur de la Banque de France. Quant à son père, Alphonse

Béranger, il succèdera à Darblay comme censeur de la

même Banque de France, ce qui situe le personnage.

La famille connue

de Charles Béranger

La famille

Darblay est en effet attestée à Étampes depuis le début

du XVIIe siècle, et Virgine Pauline descend en droite ligne, à

la huitième génération du premier Darblay d’Étampes

connu:

Martin Darblay

(1615-1685), marchand au moins mort à Étampes en 1685, où

naissent et meurent tous ses premiers descendants:

Rodolphe

(1643-1694) est hôtelier et marchand de chevaux.

Jacques

(1668-1738) est hôtelier à l’enseigne Au Duc de Bourgogne.

Rodolphe

(1690-1766) est hôtelier à l’enseigne Aux Trois Marchands.

Jacques

(1727-1798) est aubergiste à l’enseigne Au Lion d’argent.

Simon Rodolphe (1760-1839), qui mourra à

Saint-Germain-lès-Corbeil, est aubergiste à l’enseigne Au

Dauphin, meunier aux moulins de Vaux et de Chagrenon, Maître

de la Poste à chevaux d’Étréchy, Maire d’Auvers-Saint-Georges.

Simon Rodolphe (1760-1839), qui mourra à

Saint-Germain-lès-Corbeil, est aubergiste à l’enseigne Au

Dauphin, meunier aux moulins de Vaux et de Chagrenon, Maître

de la Poste à chevaux d’Étréchy, Maire d’Auvers-Saint-Georges.

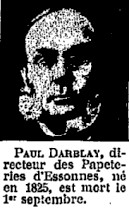

Aimé

Stanislas, dit Darblay le Jeune (1794-1878), père de Virginie Pauline

et grand-père maternel de Charles Béranger, né à

Auvers-Saint-Georges épouse à Étampes Pauline Mainfroy,

de Morigny-Champigny, et meurt en son château de Saint-Germain-lès-Corbeil. Il est d’abord Maître

de la Poste à chevaux d’Étréchy, fonction dont il sera

déchu pour cause de bonapartisme sous la Restauration, mais surtout

négociant en grain et farines, et fabricant de papiers, possesseur

de la papeterie d’Essonnes depuis 1867, membre du Conseil d’Escompte de la

Banque de France puis Censeur de la Banque de France de 1854 à sa mort,

ainsi que du Crédit foncier, membre

de la Chambre de Commerce de Paris et président du comité agricole

de Seine-et-Oise. Élu député sous la Monarchie de Juillet,

il sera aussi sous l’Empire nommé maire de Saint-Germain-lès-Corbeil

et député gouvernemental de Seine-et-Oise de 1852 à

1870.

Sa fille

Virgine Pauline (1823-1889), née à Étampes et morte

au château de Tigery, a épousé à Corbeil en 1841

Alphonse Mathurin Béranger (1813-1884), né à Paris et

mort à Tigery, négociant en grains et farines, qui sera Censeur

de la Banque de France à la suite de son beau-père.

Virginie

Darblay donnera à Alphonse Béranger trois enfants: Charles,

qui nous intéresse, né le 5 mai 1843 à Corbeil; Jenny,

née le 9 septembre 1846 à Corbeil qui épousera en 1867

Alfred Louis Cibiel, député de l’Aveyron né à

Rouen en 1840; et Louise Cécile, sans alliance, qui habitera au domicile

de ses parents.

Données sur

Charles Béranger lui-même

Nous n’avons

guère de données pour l’instant (février 2007) sur

Charles Béranger lui-même Né à Corbeil en 1843,

aîné de trois enfants d’une famille des plus fortunées,

petit-fils d’un Censeur de la Banque de France et Député gouvernemental,

fils d’un futur Censeur de la Banque de France, il est à Étampes,

âgé de 27 ans, pendant la Débâcle, lorsque la première

unité de l’armée prussienne entre dans Étampes, le

20 septembre 1870.

Le 27 mai 1875,

il épousera à Paris Antoinette Amélie Myèvre,

née elle-même le 9 janvier 1854 à Paris. Antoinette

Myèvre lui donnera une fille, Marie Antoinette Louise Pauline, née

le 4 mai 1876 à Paris.

Nous savons

que vers 1870, Charles Béranger se tique d’écrire. Il semble

qu’on lui doive toute une série

de contributions à l’Abeille d’Étampes, sous un même

pseudonyme: la question reste à étudier. Notre source en la

matière est donc surtout, et même, pour l’instant, seulement le cahier dont Jean-Luc

Stéfanini nous a révélé l’existence par trois

courriels en date des 10 et 20 mars 2005.

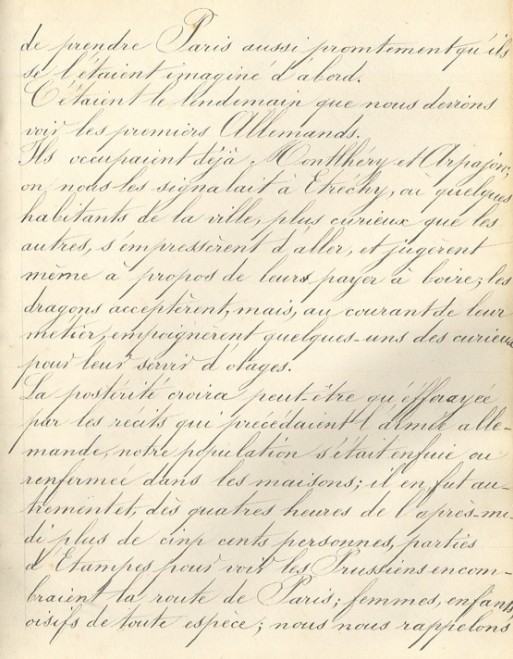

Le cahier de Charles Béranger

Ce cahier,

qui a été retrouvé par Jean-Luc Stéfanini à

Saint-Maur avec un ensemble de documents familiaux appartenant à

une grandes-tantes aujourd’hui décédée, était à Agde

en 2005.

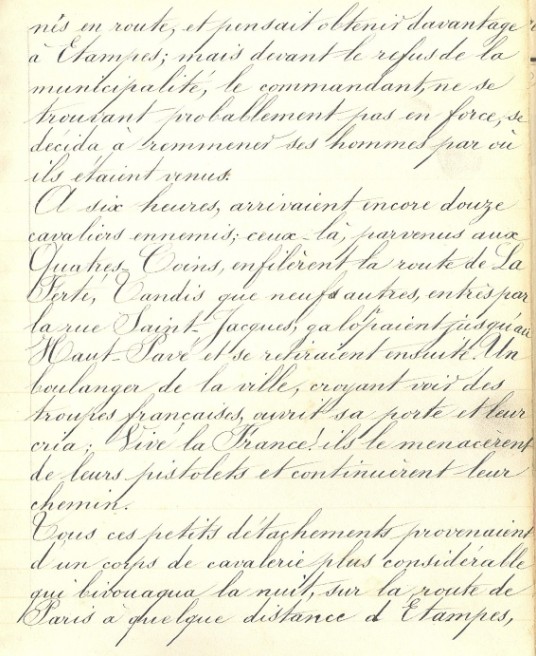

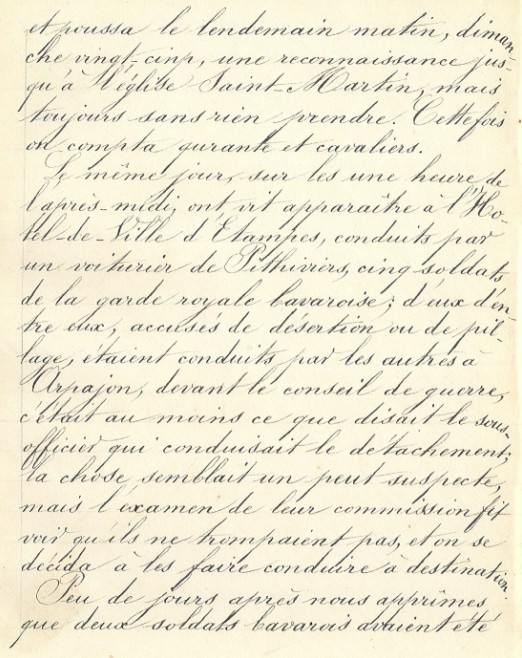

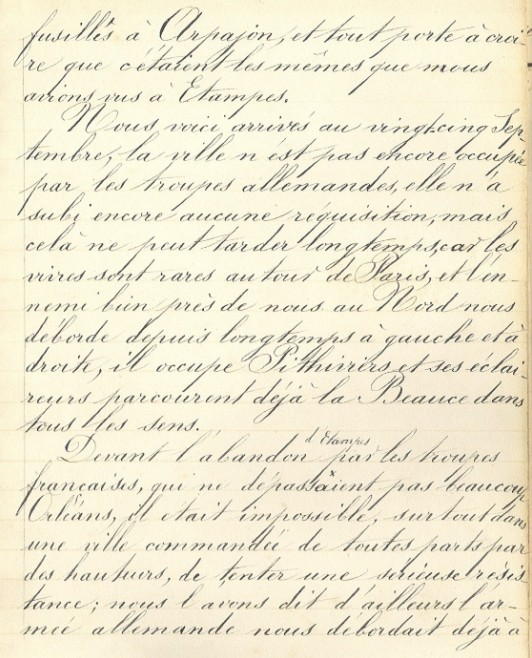

C’est

un cahier de 20 cm sur 15, avec une couverture rouge cartonnée, comportant,

sur une cinquantaine de pages, un ensemble de plusieurs textes. Ils sont

signés «Ch. BERANGER», et, sur la dernière page, on

lit les mots «FIN, AUTEUR: BERANGER». Voici les titres de ces

textes: 1) La nuit de Noël; 2) Lettre d’un jeune conscrit à son

père; 3) La voix de l’aquilon; 4) La première nuit après

la rentrée; 5) La promenade du jeudi; 6) Épisodes de la guerre

Afrique (poésie); 7) Une page de l’histoire de France (poésie).

8) Le récit

de l’arrivée des Prussiens n’a pas de titre et se termine abruptement

en bas de page sur les mots «déjà à».

Selon Jean-Luc

Stéfanini, à qui nous devons cette description, «le

style de l’ensemble parait homogène». Ajoutons que l’écriture

à la plume en est soignée et que le texte présente

épisodiquement des fautes d’orthographe. Il est possible que nous

soyons en présence d’une copie posthume de textes soigneusement

recueillis par une descendante de l’auteur d’après des manuscrits

épars et de dates différentes.

Sur le récit

de Béranger

J’ai identifié dans

l’Abeille d’Étampes, ainsi que j’y ai fait déjà

allusion, un récit des mêmes événements par un

contributeur anonyme qui présente de tels parallèles textuels

qu’on peut penser qu’il ne s’agit que d’une autre version du texte par le

même auteur, à qui l’on doit plusieurs autres articles ous

le même pseudonyme. Je n’ai pas eu le temps pour l’heure d’approfondir

ces premières recherches, que peut-être quelqu’un d’autre pourra

reprendre.

Notre récit présente aussi, comme nous l’avons signalé,

des parallèles textuels très nets avec le récit que

fait Léon Marquis des mêmes événements, dans

son fameux ouvrage Les rues d’Étampes et ses monuments, aux

pages 39-45. Il importerait donc de débrouiller la généalogies

de ces emprunts. Je n’ai pas le temps pour ma part de m’atteler à

cette tâche, ni à court ni à moyen terme, et il faut

espérer que quelqu’un d’autre s’y attellera, car cette tâche

est indispensable pour reconstituer d’une manière solide les fils complet

des événements: pas d’histoire sérieuse sans critique

des sources.

Je ne me permettrai

ici qu’une seule observation: l’intérêt de ce témoignage

est de souligner à quel point le patriotisme était une chose

peu partagée en 1870, comme le constate avec indignation un jeune

homme extrêmement fortuné, qui paraît pour sa part redouter

avant tout d’éventuelles

réquisitions. Le gros de la population, pour sa part, ne semble pas

craindre l’occupation prussienne plus que le régime dans lequel elle

vit, étroitement contrôlée et exploitée quétait à Agde

en 2005, elle est par le régime ploutocratique

du Second Empire. Bientôt, l’Éducation Nationale et une campagne

de propagande sans précédent vont y mettre bon ordre, et tout

sera près pour le carnage terrifiant de la Grande Guerre.

B.G., janvier 2007

|

|

[Transcription du récit]

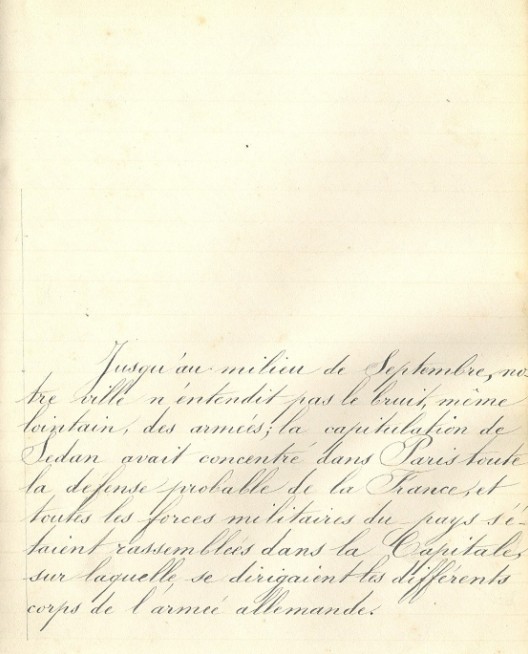

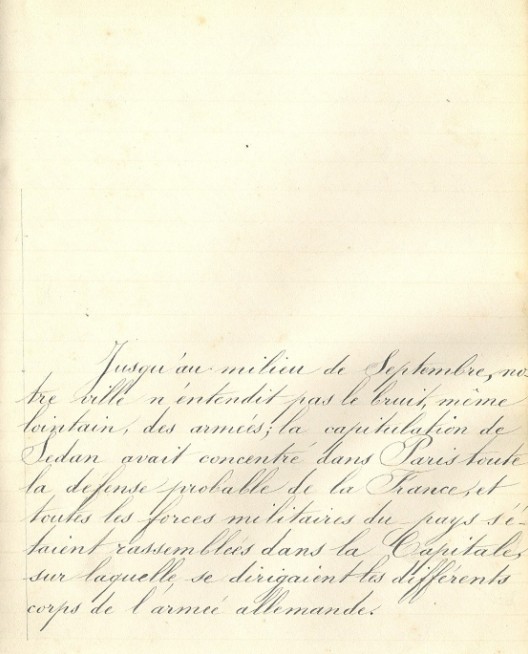

Jusqu’au

milieu de Septembre, notre ville n’entendit pas le bruit, même lointain,

des armées; la capitulation de Sedan avait concentré dans Paris

toute la défense probable dde la France, et toutes les forces militaires

du pays s’étaient rassemblées dans la Capitale sur laquelle

se dirigeaient les différents corps de l’armée allemande. [p.2]

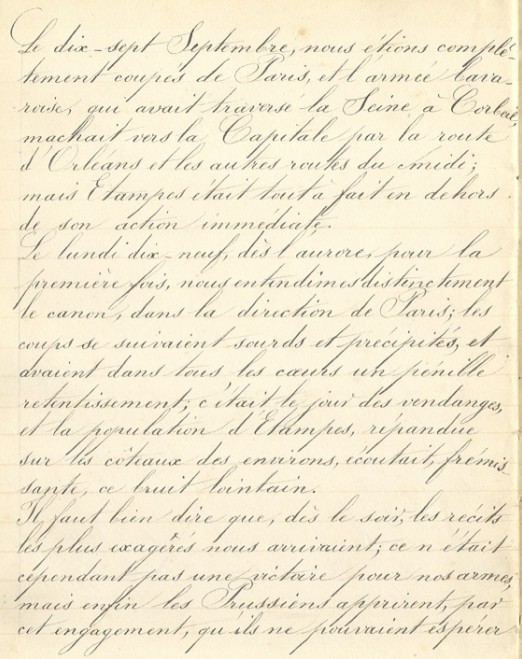

Le dix-sept

Septembre, nous étions complètement coupés de Paris,

et l’armée bavaroise, qui avait traversé la Seine à

Corbeil, marchait vers la Capitale par la route d’Orléans et les autres

routes du midi; mais Étampes était tout à fait en dehors

de son action immédiate.

Le lundi dix-neuf, dès

l’aurore, pour la première fois, nous entendîmes distinctement

le canon, dans la direction de Paris; les coups se suivaient sourds et précipités,

et avaient dans tous les cœurs un pénible retentissement; c’était

le jour des vendanges, et la population d’Étampes, répandue

sur les côteaux [sic] des environs, écoutait,

frémissante, ce bruit lointain.

Il faut bien

dire que, dès le soir, les récits les plus exagérés

nous arrivaient; ce n’était cependant pas une victoire pour nos armes,

mais enfin les Prussiens apprirent, par cet engagement, qu’ils ne pouvaient

pas espérer [p.3] de prendre Paris aussi

promptement qu’ils se l’étaient imaginé d’abord.

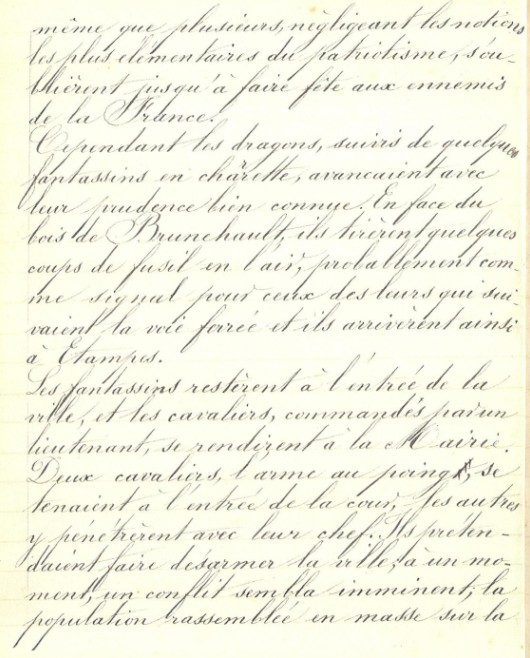

C’étaient [sic] le lendemain que nous devions voir les premiers

Allemands.

Ils occupaient

déjà, Montlhéry et Arpajon; on nous les signalait à

Étréchy, où quelques habitants de la ville, plus curieux

que les autres, s’empressèrent d’aller, et jugèrent même

à propos de leur payer à boire; les dragons acceptèrent,

mais, au courant de leur métier, empoignèrent quelques-uns

des curieux pour leur servir d’otages.

La postérité

croira peut-être qu’effrayée par les récits qui précédaient

l’armée allemande, notre population s’était enfuie ou renfermée

dans les maisons; il en fut autrement et, dès quatres [sic] heures de l’après-midi plus de cinq

cents personnes, parties d’Etampes pour voir les Prussiens encombraient

la route de Paris; femmes, enfants, oisifs de toute espèce; nous nous

rappelons [p.4] même que plusieurs, négligeant

les notions les plus élémentaires du patriotisme, s’oublièrent

juqu’à faire fête aux ennemis de la France.

Cependant

les dragons, suivis de quelques fantassins en charrette, avançaient

avec leur prudence bien connue. En face du bois de Brunehaut, ils tirèrent

quelques coup de fusils en l’air, probablement comme signal pour ceux des

leurs qui suivaient la voie ferrée et ils arrivèrent ainsi

à Etampes.

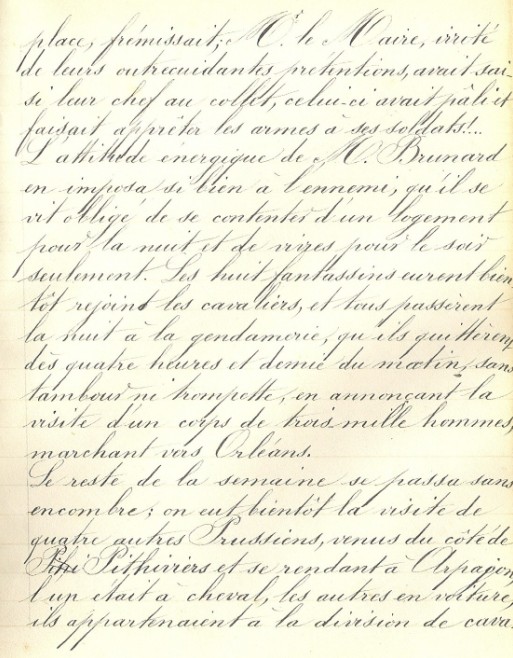

Les fantassins

restèrent à l’entrée de la ville, et les cavaliers,

l’arme au poing, se tenaient à l’entrée de la cour, les autres

y pénétrèrent avec leur chef. Ils prétendaient

faire désarmer la ville, à un moment, un conflit sembla imminent;

la population rassemblée en masse sur la [p.5]

place, frémissait; M. le Maire, irrité

de leurs outrecuidantes prétentions, avait saisi leur chef au collet,

celui-ci avait pâli et faisait apprêter les armes à ses

soldats!…

L’attitude

énergique de M. Brunard en imposa si bien à l’ennemi, qu’il

se vit obligé de se contenter d’un logement pour la nuit et de vivres

pour le soir seulement. Les huit fantassins eurent bientôt rejoint

les cavaliers, et tous passèrent la nuit à la gendarmerie, qu’ils

quittèrent dès quatre heures et demie du matin, sans tambour

ni trompette, en annonçant la visite d’un corps de trois mille hommes

marchant vers Orléans.

Le reste

de la semaine se passa sans encombre; on eut bientôt la visite de quatre

autres Prussiens, venus du côté de Pithiviers et se rendant

à Arpajon, l’un était à cheval, les autres en voiture,

ils appartenaient à la division de cavalerie

[p.6] du prince Albert, dont ils annonçaient l’arrivée,

mais ils n’exigèrent rien.

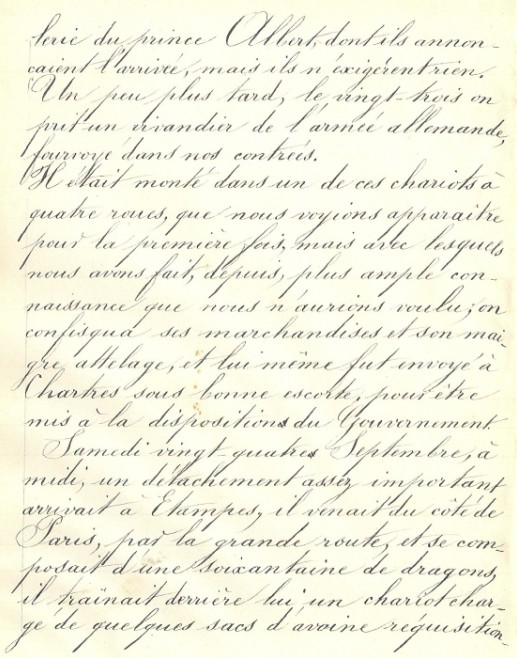

Un peu plus

tard, le vingt-trois on prit un vivandier de l’armée allemande, fourvoyé

dans nos contrées.

Il était

monté dans un de ces chariots à quatre roues, que nous voyions

apparaître pour la première fois, mais avec lesquels nous avons

fait, depuis, plus ample connaissance que nous n’aurions voulu; on confisqua

ses marchandises et son maigre attelage, et lui-même fut envoyé

à Chartres sous bonne escorte, pour être mis à la disposition

du Gouvernement.

Samedi vingt-quatre

Septembre, à midi, un détachement assez important arrivait

à Etampes, il venait du côté de Paris, par la grande route,

et se composaient d’une soixantaine de dragons, il traînait derrière

lui un chariot chargé de quelques sacs d’avoine réquisitionnés [p.7] en route, et pensait obtenir davantage à

Etampes; mais devant le refus de la municipalité, le commandant, ne

se trouvant probablement en force, se décida à rammener [sic] ses hommes par où ils étaient

venus.

A six heures,

arrivaient encore douze cavaliers ennemis; ceux-là, parvenus aux Quatre

Coins, enfilèrent la route de La Ferté, Tandis que neuf autres,

entrés par la rue Saint-Jacques, galopaient jusqu’au Haut-Pavé

et se retiraient ensuite. Un boulanger de la ville, croyant voir des troupes

françaises, ouvrit sa porte et leur cria: vive la France! Ils le

menacèrent de leurs pistolets et continuèrent leur chemin.

Tous ces

petits détachements provenaient d’un corps de cavalerie plus considérable

qui bivouaqua la nuit, sur la route de Paris à quelque distance d’Étampes,

[p.8] et poussa le lendemain matin,

dimanche vingt-cinq, une reconnaissance jusqu’à l’église Sant-Martin,

mais toujours sans rien prendre. Cette fois on compta qurante et [sic] cavaliers

Le même

jour, sur les une heure de l’après-midi, ont [sic] vit apparaître à l’Hôtel-de-Ville

d’Etampes, conduits par un voiturier de Pithiviers, cinq soldats de la garde

royale bavaroise; d’eux [sic] d’entre eux,

accusés de désertion ou de pillage, étaient conduits

par les autres à Arpajon, devant le conseil de guerre, c’était

au moins ce que disait le sous-officier qui conduisait le détachement;

la chose semblait un peu suspecte, mais l’examen de leur commission fit voir

qu’ils ne trompaient pas, et on se décida à les faire conduire

à destination.

Peu de jours

après nous apprîmes que deux soldats bavarois avaient été [p.9] fusillés à Arpajon, et tout

porte à croire que c’étaient les mêmes que nous avions

vus à Etampes.

Nous voici

arrivés au vingt-cinq Septembre, la ville n’est pas encore occupée

par les troupes allemandes, elle n’a pas subi encore aucune réquisition,

mais celà [sic] ne peut tarder longtemps,

car les vivres sont rares autour de Paris, et l’ennemi bien près de

nous au Nord nous déborde depuis longtemps à gauche et à

droite, il occupe Pithiviers et ses éclaireurs parcourent déjà

la Beauce dans tous les sens.

Devant l’abandon

d’Etampes par les troupes françaises, qui ne dépassaient pas

beaucoup Orléans, il était impossible, surtout dans une ville

commandée de toutes parts par des hauteurs, de tenter une sérieuse

résistance; nous l’avons dit d’ailleurs l’armée allemande nous

débordait déjà [interruption du

récit]

Toute critique, correction ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|

|

Source: Courriels de Jean-Luc

Stéfanini en date des 10 et 20 mars 2005.

|

|

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Édition

Jean-Luc STEFANINI & Bernard GINESTE [éd.], «Charles

Béranger: Arrivée des Prussiens à Étampes

(récit, 1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-beranger1870cahier.html, 2007.

Sur

Aimé Darblay grand-père de Charles Béranger

E. C. & de M. (journalistes), «Darblay»,

in Biographie des 750 représentants à l’Assemblée

législative élus le 13 mai 1849, par deux journalistes

[in-32 (15 cm); 256 p.], Paris, Pagnerre, 1849 [dont une réédition

numérique en mode texte par la BNF, 1995, mise en ligne sur son site

Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24257v,

en ligne en 2007], p. 218 [dont la saisie qui suit].

«DARBLAY,

élu à l’Assemblée législative le huitième

par 42,090 voix. Ancien député, il était, sous la dynastie

déchue, un des partisans du ministère Guizot-Duchâtel.

Cependant il s’est abstenu dans la question de l’indemnité Pritchard,

et dans les derniers temps il était classé parmi les conservateurs

progressifs. Très riche propriétaire, négociant en grains.

Il est président du comice agricole de Seine-et-Oise.»

Jacques LONGUET, Une

famille d’industriels au XIXème siècle: les Darblay [brochure

regroupant quelques documents d’archives intéressant l’histoire du

patronat et de la condition ouvrière], Évry, CDDP de l’Essonne

[«A l’école des archives»], 1998.

COLLECTIF D’INTERNAUTES, «Aimé Darblay»,

in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Aym%C3%A9-Stanislas_Darblay,

en ligne en 2007.

COLLECTIF, «Le

moulin Brunard (compilation)», in Corpus

Étampois, http://www.corpusetampois.com/cee-moulinbrunard.html,

depuis 2010.

Données

généalogiques

SECTION GÉNÉALOGIQUE

DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies

Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,

en ligne en 2007.

SECTION GÉNÉALOGIQUE

DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies

Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,

en ligne en 2007.

[L’auteur de cette page allègue comme

sources particulières: 1) Archives Départementales de l’Essonne,

(2E 48/2: Minutier); 2) J.-M.. Desormeaux, «Les de La Chaise»;

3) «Les Gros» du journal Le Crapouillot; 4) notes personnelles

de MM. Jean-François Arnou; notes personnelles de Guy Debargue].

SECTION GÉNÉALOGIQUE DE L’ASSOCIATION

ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies Béranger»,

in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/beranger.htm,

en ligne en 2007.

[L’auteur de cette page allègue comme

source particulière: Archives de la Banque de France (1251199628/134:

Comptes-courants fermés, dossier Darblay et Béranger)]

AUTEUR NON IDENTIFIÉ, «Les Familles

dans l’ascendance de Guillaume Hellouin de Ménibus», page web

en ligne en 2005 qui ne l’est plus en 2007 [données généalogiques

sur Charles Béranger].

Sur

la guerre de 1870 dans le pays étampois

(merci de nous adresser des références

bibliographiques,

notamment les références des articles de Henry de La Bigne

dans l’Abeille d’Étampes, si quelqu’un les a sous la main.)

Henri de LA BIGNE,

différents articles dans l’Abeille d’Étampes.

Léon MARQUIS, Les

rues d’Étampes et ses monuments, Histoire - Archéologie - Chronique

- Géographie - Biographie et Bibliographie, avec des documents inédits,

plans, cartes et figures pouvant servir de suppléments et d’éclaircissement

aux Antiquités de la ville et du duché d’Etampes, de Dom Basile

Fleureau [in-8°; 438 p.; planches; préface de V. A. Malte-Brun],

Étampes, Brière, 1881 [dont deux rééditions en

fac-similé: Marseille, Lafitte reprints, 1986; Éditions de

la Tour Gile, 1996], spécialement pp. 39-45 [récit assez détaillé].

Claude ROBINOT, «1870-1871: L’année

terrible vue d’Étampes», in ASSOCIATION ÉTAMPES-HISTOIRE,

Le pays d’Étampes au XIXe siècle [288 p.], Éditions

Amattéis, Le Mée-sur-Seine, 1991, pp. 107-127.

Anne-Marie SERVATIUS et Bernard GINESTE [éd.],

«Gustave Fautras: De la Loire à l’Oder, chapitres 5 et 6

(1899)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-fautras-delaloirealoder.html,

2003.

Bernard GINESTE, «Cimetière

Notre-Dame ancien d’Etampes: tombe de soldats allemands (1870)», in

Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-1870tombedesoldatsallemands.html,

2004.

Bernard GINESTE [éd.],

«Victor Hugo: Incident en gare d’Étampes (Carnet intime,

13 février 1871)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cle-19-hugo1871etampes.html,

2004.

Bernard GINESTE, «Cimetière Notre-Dame ancien d’Etampes: tombe de soldats

allemands (1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-1870tombedesoldatsallemands.html,

2004.

Jean-Luc STEFANINI & Bernard GINESTE [éd.], «Charles

Béranger: Arrivée des Prussiens à Étampes

(récit, 1870)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-beranger1870cahier.html, 2007.

Toute correction, critique ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|

SECTION GÉNÉALOGIQUE

DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies

Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,

en ligne en 2007.

SECTION GÉNÉALOGIQUE

DE L’ASSOCIATION ARTISTIQUE DE LA BANQUE DE France, «Généalogies

Darblay», in Généa B.d.F., http://www.genea-bdf.org/BasesDonnees/genealogies/darblay.htm,

en ligne en 2007.