|

|

V.

DE TOURY A ÉTAMPES

[pp.

35-38]

Au milieu de la confusion de leurs idées,

les prisonniers de Bricy se figuraient pourtant qu’on les délivrerait

au matin. Mais les premiers rayons de l’aube naissante ne tardèrent

pas à faire s’évanouir ce vacillant espoir.

Le curé de l’endroit vint les visiter

avant le départ et voulut bien, sur leur prière, intercéder

pour eux auprès du commandant de place; la démarche, hasardeuse,

fut sans succès: le chef prussien se refusait à les recevoir

et à les entendre.

Il n’y avait donc plus à s’y méprendre:

on les considérait comme des prisonniers de guerre, et on les emmenait

en captivité pour leur faire expier un crime imaginaire.

La course recommença, et cette nouvelle

étape ne devait être malheureusement que la répétition

de la première.

On défila d’abord entre une double

haie de Prussiens échelonnés du portail de l’église

à la route. Chaque prisonnier reçut pour la journée

une légère ration de pain, et l’on quitta Toury dans l’ordre

de marche adopté, sous les cris assourdissants des conducteurs

et sous leur farouche surveillance.

Les brutalités de la veille se renouvelèrent

dès les premiers pas. A Toury même, un vieillard de soixante-huit

ans, Penot Louis, qui cherchait à se réfugier dans une maison, [p.36] fut frappé,

ensanglanté, à moitié assommé, et ne put qu’à

grand’peine rejoindre la colonne.

A Angerville se produisit un incident des

plus émouvants. Parmi les prisonniers se trouvait un jeune homme

de cette ville, enlevé sans motif plausible, sur le seuil de sa

porte, le dimanche précédent, 9 octobre. Sa femme l’ayant

aperçu dans le cortège au moment du passage, s’élança

vers lui avec un bébé dans les bras, franchit le double rang

des Prussiens de l’escorte, et vint se jeter à son cou en s’écriant:

«Embrasse ton enfant…. Ils ne t’emmèneront pas, les barbares!

Je te défendrai contre eux tous…. Tu resteras avec moi, ou je te suivrai…»

Pendant une courte minute, on les vit mêler leurs pleurs et couvrir

de baisers le blond chérubin.

Mais il était dit qu’un tableau aussi

touchant ne pourrait attendrir les soldats d’outre-Rhin: avec une violence

qu’un français ne connaît pas, ils séparèrent

cette jeune épouse de son infortuné mari et la poussèrent

hors des rangs. Elle suivit la colonne, courant affolée, s’arrachant

les cheveux, bravant même les coups de sabre d’un cavalier impatienté

de la scène. «Reste, criait le prisonnier avec angoisse,

reste, je t’en supplie….Je reviendrai bientôt…». Il lui tint

parole: le soir, à Étampes, il put tromper la surveillance

des gardiens et s’échapper de leurs mains.

Ce fut à Angerville aussi que les prisonniers

commencèrent à recueillir les élans de sympathie

de tous les cœurs français. Epuisés par des réquisitions

incessantes, ruinés par l’occupation prussienne, les habitants des

villes, comme ceux des moindres hameaux, trouvaient encore le moyen de

secourir leurs frères malheureux, de les encourager, d’atténuer

leurs souffrances en leur jetant d’une fenêtre ou par une porte entr’ouverte

un morceau de pain ou un fruit qui était accepté avec reconnaissance.

Partout à travers la France, en Champagne comme en Alsace, se manifesta

la même charité patriotique.

Les soldats français n’avaient guère

à se louer des procédés de l’ennemi; ils étaient

cependant moins exposés aux violences prussiennes que les prisonniers

civils. Les gardiens [p.37] n’avaient

point à user de ménagements envers des paysans qu’ils considéraient

comme des francs-tireurs et des bandits; leur mot d’ordre était

de les traiter avec le plus de dureté possible, et ils observaient

strictement la consigne.

La faim, la soif, la fatigue et les coups

avaient rendu méconnaissables d’ailleurs la plupart des gens de

Bricy, et lorsqu’un clairon, de ses sons criards et stridents, annonçait

une halte, ils s’affaissaient à terre, muets et désespérés,

n’ayant plus même la force de se plaindre.

De distance en distance, on avait rencontré

au cours de cette étape des détachements de Bavarois conduisant

vers Orléans des chariots d’approvisionnements. On devait voir

plus tard, par les immenses convois qui obstruaient les chemins et se

croisaient en tous sens sur les routes des départements de l’Est,

que le service de l’intendance allemande ne chômait pas et que l’ennemi

ne se privait guère de rançonner les populations.

A quelques kilomètres d’Étampes

paissait, près de la route, un nombreux troupeau de vaches réquisitionnées

dans le pays et gardées par des soldats hessois qui fumaient leurs

longues pipes d’un air mélancolique, songeant peut-être aux

pâturages verdoyants de la vallée du Rhin. [p.38]

Les prisonniers entrèrent à Étampes sur quatre rangs;

leur mine pitoyable y provoqua des sentiments divers: les femmes pleuraient,

les hommes s’indignaient, l’ennemi comme toujours menaçait et injuriait.

Sur la porte de chaque maison était griffonnée à la

craie une inscription allemande indiquant le logements des soldats et des

chefs, et sur chaque seuil se tenaient des Prussiens de haute stature, cachant

mal sous leur barbe blonde un visage farouche et un regard endurci.

On fit pénétrer les prisonniers,

à l’extrémité nord de la ville, dans le jardin entouré

de murs d’un établissement industriel, où leur fut faite

une distribution de pain.

La crainte d’être fusillés, entretenue

dans leur esprit par des gardiens bavarois qui ne leur épargnaient

ni cyniques railleries ni gestes comminatoires, obsédait encore

à ce moment quelques vieillards. L’un d’eux même, Eugène

Gigou, — dont nous raconterons plus tard la triste fin, — semblait avoir

perdu la raison; à tout instant, il quittait le rang pour débiter

des propos incohérents, et chaque fois y était ramené

avec la crosse ou la baïonnette.

L’obscurité enveloppait déjà

l’intérieur de l’établissement où les prisonniers

allaient être enfermés. Cette seconde étape de quarante

kilomètres parcourus aussi misérablement avait mis le comble

à leurs fatigues, et lorsque, au quatrième étage, ils

purent s’étendre sur la paille dont était recouvert le plancher,

la plupart s’endormirent d’un sommeil accablant, hanté de lugubres

cauchemars. Plusieurs cependant veillaient et songeaient à fuir:

prenant les allures de commerçants de la ville, de visiteurs charitables,

ils passèrent sans être inquiétés devant les

sentinelles prussiennes et recouvrèrent ainsi la liberté.

|

|

|

VI. D’ÉTAMPES A CORBEIL

[pp.

41-44]

Les prisonniers civils se revirent le

lendemain un peu moins accablés physiquement, mais tout aussi désolés.

Harcelés par les conducteurs, poussés par les baïonnettes,

marchant et courant sans répit, chaque jour en effet les éloignait

du village de Bricy, et longtemps encore ils devaient ignorer la fin de

cette triste odyssée.

Dès le matin, deux médecins

les vinrent visiter et délivrèrent des entrées d’hôpital

aux plus âgés et aux plus maltraités: Hoyau François

(soixante-dix ans), Cachin Louis (soixante-dix sept ans) et Labbé,

dont j’ai déjà parlé.

Des fenêtres de l’établissement

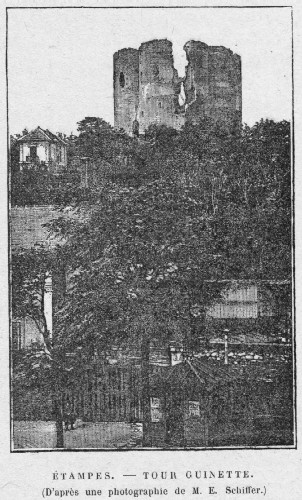

occupé, on apercevait la ville entière d’Étampes, au

pied du plateau qui la domine. La voie de chemin de fer était déserte,

aucun train ne la sillonnait, aucune locomotive n’y faisait entendre son

souffle bruyant; les rues, où vaguaient des troupiers allemands,

ne présentaient ni l’animation du réveil ni le mouvement des

affaires matinales; un morne silence planait sur toutes les maisons grises

de la petite cité; des corbeaux seuls croassaient au sommet de la

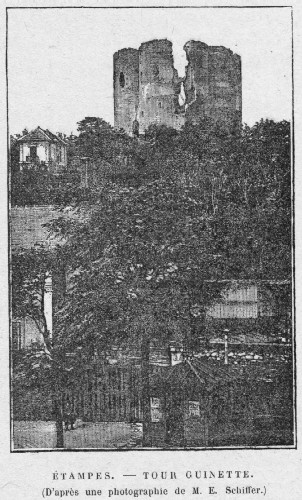

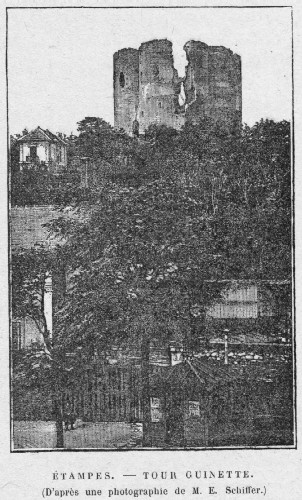

vieille tour Guinette.

Les prisonniers ne reçurent aucun aliment

ce matin-là, et ils auraient jeûné si la charité

des habitants ne leur fût venue en aide.

A la sortie d’Étampes,

un jeune officier bavarois, au visage imberbe, à la physionomie intelligente,

fut surpris de voir [p.42]

des paysans à la suite des soldats prisonniers

et s’informa du motif de leur arrestation. Il parut indigné d’apprendre

qu’aucune cause avouable ne l’expliquait. Mais que pouvait-il contre l’ordre

venu de haut, du général von Wittich lui-même, de chasser

comme un troupeau ces pauvres gens vers les frontières de Prusse?

L’étape fut marquée de nouveau

par de pénibles incidents et vit se renouveler les scènes

de brutalité des jours précédents.

On avait, en quittant Étampes, laissé

la route de Paris pour suivre celle de Corbeil. Les prisonniers civils

ne le regrettèrent pas, car jusqu’ici la crainte d’être occupés

aux travaux du siège avait persisté en leur esprit. Ils

se rappelaient, en effet, que les Prussiens avaient usé déjà

de ce procédé devant Strasbourg, et il n’en coûtait

certes guère à un ennemi aussi peu scrupuleux de rééditer

sous les forts de la capitale cette violation des lois de la guerre.

A mesure que l’on avançait, l’occupation

du pays par les troupes allemandes s’accentuait de plus en plus: la voie

creusée, défoncée en maints endroits, accusait qu’une

lourde artillerie, de pesants caissons l’avaient sillonnée fréquemment;

des fers de chevaux, épars ça et là, indiquaient qu’un

cavalerie nombreuse l’avait aussi parcourue. De loin en loin, sur la lisière

d’un bois ou au milieu d’une plaine, apparaissaient les restes d’un camp

abandonné; dans le fossé du chemin, le cadavre d’un cheval

à moitié dévoré ou les roues brisées

d’un chariot.

A quelque distance d’Étampes, le cortège

se croisa avec un détachement bavarois. On a souvent répété

que les soldats allemands, d’un tempérament apathique et rêveur,

témoignaient dans cette guerre, où ils étaient forcément

engagés, d’un sentiment d’humanité, qui faisait complètement

défaut aux Prussiens du Brandebourg. Le fait fut plus d’une fois

constaté. Mais la Bavière, en France, avait à cœur

d’imiter son alliée et de marcher sur ses traces: les soldats de

Munich, à part quelques exceptions, ne le cédaient en rien,

pour la rapacité et la cruauté, aux soldats de Berlin. [p.43]

A Boissy-le-Cutté, charmant village

entouré de collines, où l’on descend par une route percée

dans la forêt et bordée de roches granitiques, les habitants,

accourus vers les prisonniers avec du pain et de l’eau, se virent chassés

par les Prussiens qui s’emparèrent des aliments, répandirent

le liquide et brisèrent les vases.

La faim et la soif cependant se faisaient

vivement sentir. On s’était hasardé à arracher des

navets dans un champ qui longeait la route, mais toujours devant soi s’étaient

dressées les impitoyables baïonnettes ennemies.

A la Ferté-Alais, deux ou trois prisonniers

civils purent se dérober au joug de leurs tyrans, grâce au

concours de personnes vraiment françaises qui, pour faciliter leur

évasion, ne craignirent point de s’exposer à la fureur du

vainqueur.

Non loin de là, près d’une fontaine

où l’on avait fait halte, les habitants d’un village voisin s’étaient

approchés, eux aussi, désireux d’offrir aux prisonniers

quelques provisions. Mais, comme ceux de Boissy-le-Cutté, ils n’eurent

pas cette consolation et furent obligés de fuir, à travers

champs, sous les coups de sabre des cavaliers prussiens. Une jeune fille

seule brava les menaces tudesques et ne s’éloigna qu’après

avoir donné aux français tout le pain qui emplissait son

tablier.

En cet endroit, un lièvre imprudent,

dérangé du gîte et troublé dans le songe par

un chien qui le suivait de près, vint donner tête baissée

dans un groupe de soldats français qui facilement le saisirent.

Déjà nos troupiers se demandaient quel parti ils allaient

en tirer, lorsque les Prussiens, intervenant, s’emparèrent avec

autorité du délicat gibier. C’était le droit du plus

fort, mais était-ce le meilleur? Dans les moindres faits de cette

guerre se retrouve, ponctuellement suivi, le précepte de M.

de Bismarck: « La force prime le droit».

Plus loin, à Fontenay-le-Vicomte, les

femmes plus que les hommes encore manifestèrent leur indignation

de voir emmener en captivité des vieillards en blouse,courbés

et affaissés, le visage tuméfié, les pieds ensanglantés. [p.44]

Il était cinq heures lorsqu’on aperçut

les premières maisons de Corbeil. Les pavés de la route,

enlevés de place en place, avaient été entassés

en prévision de la défense; l’idée de la résistance

avait dû être abandonnée, mais au moins ne s’était-on

pas borné ici à de simples déclamations.

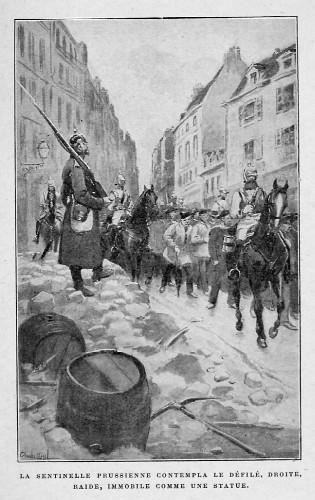

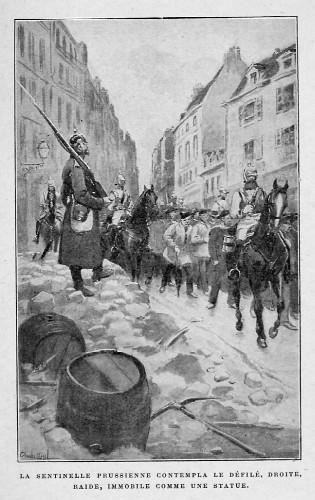

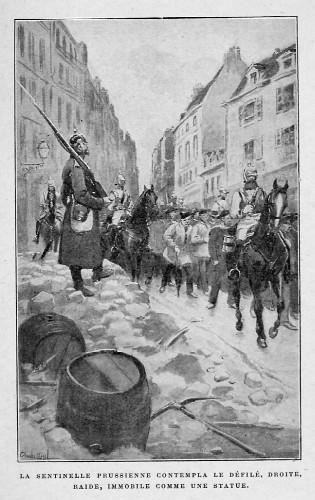

A l’entrée de la rue principale, juchée

sur un tas de pierres, une sentinelle prussienne lança son «Wer

da!» réglementaire quand apparut la tête du cortège;

puis, d’un mouvement automatique ayant replacé l’arme sur l’épaule,

elle contempla le défilé, droite, raide, immobile comme

une statue.

La faiblesse chez quelques prisonniers était

si grande alors qu’un meunier de Bricy, Martin, père de huit enfants,

tomba sans connaissance et se fendit la tête sur le pavé

de la rue; transporté à l’hospice, il put revenir au village

après la guérison de sa blessure.

Des rations de pain furent enfin distribuées

à la porte de l’église Saint-Spire, qui allait servir de

refuge. Mais, comme à Toury, les places étaient occupées

déjà par les soldats quand les civils entrèrent,

et ce ne fut qu’à grand’peine que ceux-ci purent s’asseoir sur les

marches de l’autel.

La nuit fut longue et le sommeil ne vint guère.

La position, du reste, n’était pas tenable; à chaque instant

il fallait se lever, s’étirer ou faire quelques pas pour reposer

ses membres de la dureté du carreau. Quand le jour, impatiemment

désiré, pénétra sous la voûte, les soldats

plièrent leurs couvertures, secouèrent leurs capotes, et tous

les prisonniers, délogés de l’église, défilèrent

encore une fois entre deux rangs de soldats bavarois au regard moqueur et

à l’air insultant.

|

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

Éditions

Gustave FAUTRAS, Guerre de 1870-1871. Cinq mois de captivité.

Récits d’un prisonnier civil en Prusse [in-18 ou in-16; in-16,

XIII+192 p.], Orléans, Séjourné, 1873.

Gustave FAUTRAS, De la Loire à l’Oder. Récits de captivité

d’un prisonnier civil en 1870-1871 [édition remaniée de

l’ouvrage précédent; in-8°; VIII+191 p.; figures] Paris,

Hachette & Cie [«Bibliothèque des écoles et des

familles»], 1899. 2e édition, 1900. 3e édition,

1904. 4e édition, 1907. 5e édition, ?. 6e édition:

De la Loire à l’Oder. Récits de captivité d’un

prisonnier civil en 1870-1871, par Gustave Fautras, inspecteur de l’enseignement

primaire, officier de ll’instruction publique. Ouvrage illustré de

40 gravures. Couronné par l’Académie des Sciences Morales et

Politiques. 6e édition 1914 .

Anne-Marie SERVATIUS et Bernard GINESTE [éd.],

«Gustave Fautras: De la Loire à l’Oder,

chapitres 5 et 6 (1899)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-19-fautras-delaloirealoder.html,

2003.

Autres

ouvrages de Fautras

Henri PROVOST & Gustave FAUTRAS, Aux enfants de la France,

chants de l’école et de la famille, à une et à deux

voix [grand in-8°; 240 p.; planches; musique], Paris, Ch. Delagrave,

1899.

Gustave FAUTRAS, Autour d’un champ de bataille

(Coulmiers) [in-8°; 191 p.; figures], Paris, Hachette [«Bibliothèque

des écoles et des familles»], 1901.

4e édition en 1914.

Gustave FAUTRAS, A travers l’année

tragique [in-8°; 190 p.; figures], Paris, Hachette [«Bibliothèque

des écoles et des familles»], 1903. 2e édition en

1906. 3e édition en 1911 [l’exemplaire de la

BNF a un envoi autographe de l’auteur à Maurice Barrès].

Gustave FAUTRAS, Souvenirs et impressions

de 1870-1871: le 3e Bataillon de la garde mobile de Seine-et-Oise pendant

le siège de Paris [in-8°; 154 p.; figures; carte],

Paris, Hachette, 1906.

Gustave FAUTRAS, Gretha, épisode

de la guerre de 1870. Avec lettre-préface de M. Frédéric

Masson (1847-1923) [in-16 (19 cm); XV+312 p.], Paris, Hachette.

1915. Réédition 1916 [l’exemplaire de la

BNF a un envoi autographe de l’auteur à Maurice Barrès].

Gustave FAUTRAS, La Dictée au certificat

d’études [in-8°; 128 p.], Paris, A. Hatier, 1932.

Gustave FAUTRAS, Pontoise et ses environs

[in-16; 96 p.; figures], Pontoise, L’Écho pontoisien, 1931.

Gustave FAUTRAS, 120 dictées données

au certificat d’études [in-16 (19,5 cm sur 12,5], Paris, A. Hatier,

1951

.

Autres sources

Le Corpus Étampois mettra ultérieurement

en ligne d’autres sources locales sur les événements de

la guerre de 1870 dans le pays étampois.

|

Ces Récits de

captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871 rédigés

par un inspecteur de l’enseignement primaire, furent cinq fois réédités

de 1899 à 1914 par Hachette dans sa collection «Bibliothèque

des écoles et des familles». Cet ouvrage

couronné par l’Académie des sciences morales et politiques

est l’un de ces livres qui ont inculqué au peuple de France la haine

d’un ennemi désormais héréditaire, le Boche. Il raconte

d’une manière extrêmement détaillée les exactions

subirent un groupe de prisonniers civils arrachés arbitrairement à

leur petit village de Bricy, à 16 km au nord-ouest d’Orléans,

et déportés en Prusse contre toutes les lois de la guerre.

Ces Récits de

captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871 rédigés

par un inspecteur de l’enseignement primaire, furent cinq fois réédités

de 1899 à 1914 par Hachette dans sa collection «Bibliothèque

des écoles et des familles». Cet ouvrage

couronné par l’Académie des sciences morales et politiques

est l’un de ces livres qui ont inculqué au peuple de France la haine

d’un ennemi désormais héréditaire, le Boche. Il raconte

d’une manière extrêmement détaillée les exactions

subirent un groupe de prisonniers civils arrachés arbitrairement à

leur petit village de Bricy, à 16 km au nord-ouest d’Orléans,

et déportés en Prusse contre toutes les lois de la guerre.