|

INTRODUCTION

Le Moyen Age étampois est

encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici

que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation

reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire

du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à

fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs

renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes

au début du XIVe siècle.

Le Moyen Age étampois est

encore en friche; ou plutôt il n’a été jusqu’ici

que sommairement débroussaillé. Une énorme documentation

reste à explorer. Voici par exemple le rapport d’un commissaire

du roi Charles IV relatif à une affaire criminelle tout à

fait inconnue des historiens d’Étampes, qui nous livre plusieurs

renseignements sur les institutions et la vie quotidienne du Pays d’Étampes

au début du XIVe siècle.

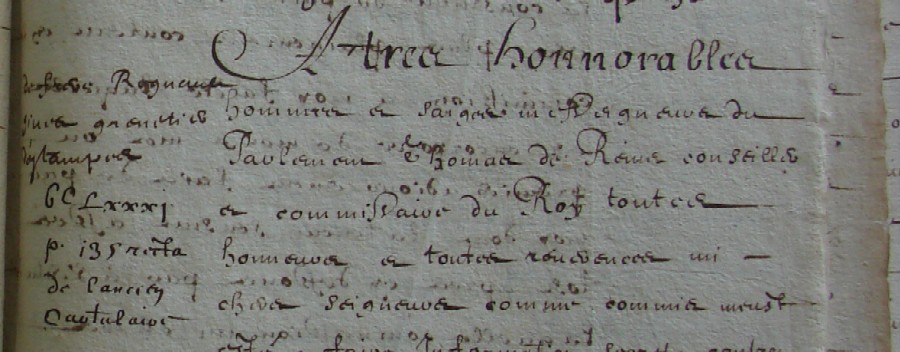

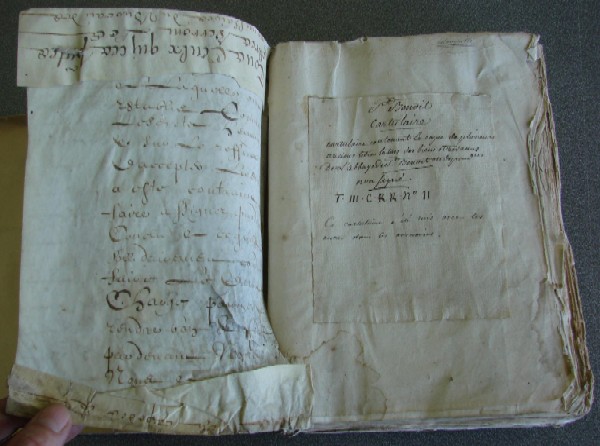

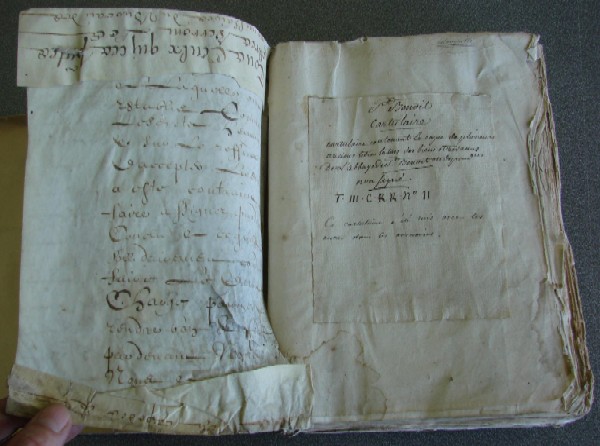

Ce rapport, en date du 24 juillet

1323, avait été copié sur l’original au début

du XVe siècle par un moine de Saint-Benoist-sur-Loire, dans

un cartulaire qui a lui-même disparu entre 1790 et 1848.

Heureusement un autre moine, au

XVIIe siècle avait recopié de nombreuses pièces

de ce premier cartulaire, dont celle-ci et deux autres relatives à

la même affaire, dans un nouveau cartulaire, qui fut transféré

à Bourges à la fin du XVIIIe siècle; grâce

à quoi il échappa tant aux bouleversements de la Révolution

qu’au bombardement allemand qui détruisit

en 1940 la presque totalité des anciennes archives départementales

du Loiret.

C’est de ce cartulaire de Bourges, jusqu’à

présent négligé, et insuffisamment utilisé

par les éditeurs du Cartulaire de Saint-Benoît-sur-Loire,

que nous tirons donc, pour commencer, ce document des plus pittoresques.

Merci à toute personne qui aurait la gentillesse

de nous suggérer quelque amélioration que ce soit à

cette première édition.

Nous commençons par résumer notre affaire dans l’ordre chronologique,

avant de donner le texte original en regard avec une

traduction en français moderne. En effet ce dossier ne

respecte pas rigoureusement l’ordre chronologique. Thomas de Reims

y a fondu, d’une manière parfois peu claire, différents

courriers et rapports qui se sont agglutinés les uns aux autres

au long de la procédure, les uns en moyen-français (pour

les courriers de Thomas lui-même, du prévôt de Janville

et de ses deux sergents), et les autres en latin (pour ceux du roi).

Nous y joignons plusieurs annexes, notamment ce qu’ont écrit Honoré

Frégier et Viollet-le-Duc, le premier sur l’Histoire de l’administration de la police de Paris

de 1182 à 1350, le deuxième sur la prison de l’Officialité de Sens.

B.G., septembre 2007

|

Au début du printemps 1323, fin mars

ou début avril, l’écuyer Rivet du Plessis, le clerc

Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et un certain Martin

de Vierville, valet du même chevalier, tendent un guet-apens

à un moine de Saint-Benoît-sur-Loire, le blessent mortellement,

lui arrachent les yeux et tentent de lui arracher la langue.

La scène se passe près

de Garancières-en-Beauce, alors que ce moine, nommé

Regnault Givet, se rendait du Plessis-Saint-Benoist à Sainville,

deux villages qui sont des possessions de son monastère. Lui-même

était grenetier d’Étampes, c’est-à-dire officier

du grenier des moines. Ce grenier se trouvait sans doute en la paroisse

Saint-Pierre d’Étampes, une autre de leurs possessions.

Les autres détail du crime ne

sont pas connus. Son mobile est vraisemblablement à chercher

dans un contentieux relatif à un arriéré de redevances

féodales, qui de fait sera réglé deux ans plus

tard, par un acte que nous éditerons plus tard. Tant Rivet du

Plessis que Guy d’Authon sont des nobliaux, vassaux sur leurs terres

du monastère de Saint-Benoît-sur-Loire.

|

|

Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter) |

Le 12 avril, à la nouvelle de cette atrocité, le roi Charles

IV adresse un ordre de mission à son conseiller Thomas de

Reims: il doit faire enquête et arrêter tous les suspects,

en premier lieu Rivet du Plessis, Guyot d’Authon et un certain Lision.

Au cas où il pourrait s’en

emparer, il devra les transférer à la prison du Châtelet

de Paris. En effet le crime qu’il ont commis relève directement

de la justice du roi parce que le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire

est sous sa protection spéciale. Au cas contraire, Thomas de

Reims est chargé d’entamer à leur encontre une procédure

de bannissement, avec cette consigne précise: il doit prendre

garde à respecter le droit coutumier local.

Notre commissaire se rend donc

à Étampes, où il séjourne apparemment

en un hôtel qui arbore l’enseigne de la Fontaine Tristan. Malgré

tous ses efforts, il ne parvient pas à mettre les mains sur

les suspects. Son enquête le persuade cependant que les coupables

sont bien Rivet du Plessis et Guyot d’Authon. Lision n’est en fait que

le surnom du dit Guyot. Il a identifié cependant un troisième

complice, Martin de Vierville, valet de Guy d’Authon.

|

Son enquête le persuade également de ce que certains

faits sont également à reprocher à Guy d’Authon

lui-même, quoiqu’il reste perplexe sur la manière de

les qualifier au pénal. Nous n’en saurons pas plus sur ce point,

qui ne paraît pas avoir eu de suites.

N’ayant pu s’emparer des

coupables, Thomas les convoque à Étampes pour le mercredi 4 mai, en vain. Il s’interroge alors

sur la procédure à suivre pour prononcer le bannissement

des coupables et la confiscation de leurs biens d’une manière

qui soit conforme au droit coutumier local.

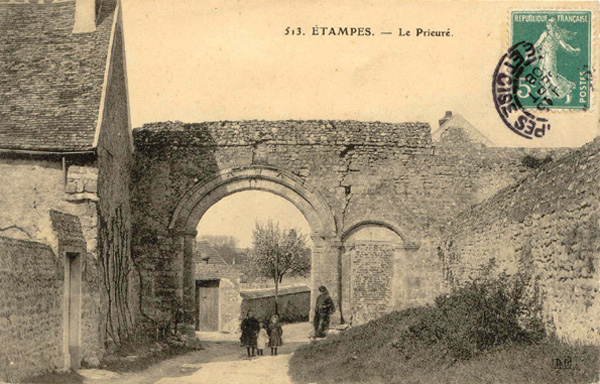

En l’occurrence, le cas est litigieux.

Authon-la-Plaine (en partie) et le Plessis-Saint-Benoist, comme du

reste le prieuré de Saint-Pierre d’Étampes, forment

une enclave indépendante dans le bailliage d’Étampes.

C’est une châtellenie qui relève, depuis que Philippe

le Bel en a ainsi décidé en 1296, de la prévôté

de Janville-en-Beauce et donc du bailliage d’Orléans.

|

Authon-la-Plaine en 2006 (© Michel De Pooter)

|

Restes du Prieuré Saint-Pierre d’Étampes en

1908

|

A

Janville il faut laisser passer un an entre la première convocation

et le bannissement. A Étampes il suffit de trois convocations

successives à des intervalles de temps laissés à

l’appréciation du bailli. Thomas décide de suivre la

procédure en usage à Paris. On les convoquera trois fois

à des intervalles de quinze jours, en y ajoutant largement une

quarantaine de jours.

Ce même jeudi de l’Ascension,

5 mai, il informe de sa

décision le prévôt de Janville, Guillaume de La

Touche. Ce prévôt a sous ses ordres, à cette date,

au moins trois sergents: Robin Thureau, Jean Lebarbier et Berthelot

Aignean. Ce dernier n’apparaît qu’une fois, comme crieur public

au marché de Janville, qui tombe le samedi. Les deux premiers en

revanche se déplacent à travers la prévôté

de Janville. |

Le

samedi qui suit, 7 mai, Guillaume de

La Touche répercute par écrit les ordres de Thomas de Reims

à ses sergents Robin et Jean.

Dès le lendemain, dimanche 8 mai, ces derniers sont

à Authon, où ils se présentent à la maison

de Rivet au Plessis, puis à celle du chevalier Guy d’Authon,

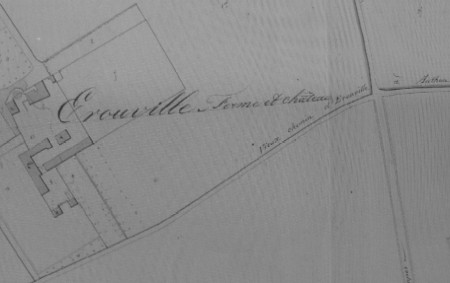

à son hôtel d’Hérouville. Le lendemain, lundi 9 mai, ils se rendent à Vierville.

Le but est de notifier aux trois suspects qu’ils sont convoqués

par le commissaire du roi à Janville pour le dimanche 22 mai.

Naturellement nos sergents

ne trouvent pas les intéressés chez eux. Ils trouvent

cependant à Hérouville «la mère du dit

Guyot», et, au Plessis, des «gens qui règlent en

son nom les affaires du dit Rivet». A Vierville on leur indique

que Martin n’a pas de résidence au pays. La veille du jour dit, samedi 21,

nos deux sergents font leur rapport par écrit sans doute sur

la demande de Thomas. |

Vierville en 2006 (© Michel De Pooter)

|

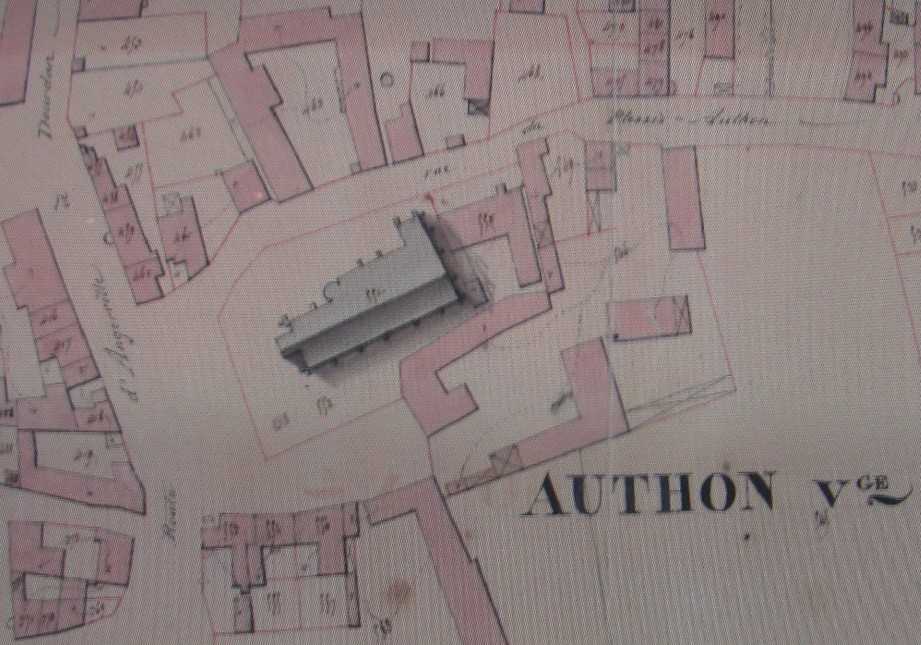

Hérouville et chemin d’Authon sur le cadastre napoléonien

|

Dimanche 22 mai, journée de la deuxième

convocation, personne ne se présente, et Thomas de Reims adresse

un nouvel ordre de mission aux deux sergents.

Ils se rendent à nouveau,

dès le lendemain, lundi 23 mai,

au Plessis, et à Hérouville, puis à Vierville,

comme l’atteste une lettre de Guillaume de La Touche à Thomas

de Reims en date du samedi 28:

on ne les a pas trouvés davantage, on a informé les anciens

voisins de Martin de Vierville, et les habitants des maisons de Rivet

et de Guyot, qu’ils étaient à nouveau convoqués

à Janville pour le dimanche 12 juin. De plus le prévôt

fait proclamer cette convocation au marché de Janville, samedi 28

(et probablement aussi tous les samedis suivants).

Entre-temps le premier rapport

de Thomas de Reims au Parlement de Paris a été soigneusement

examiné et réponse lui est faite le mercredi 1er juin. On ne paraît

pas lui avoir répondu sur la question de la culpabilité

du chevalier Guy. En revanche on approuve la procédure qu’il a

suivie.

|

Le 12 juin, jour

fixé pour la deuxième convocation en règle à

Janville, Thomas de Reims y vient à nouveau, sans que personne

se présente. Il les convoque alors à la fois pour le

jeudi 16 juin à Étampes, précisément à

l’hôtel de la Fontaine Tristan, où apparemment aura lieu

une audience publique d’enquête sur le fond, et pour le dimanche

3 juillet à Janville, sous peine de mettre en branle la procédure

de bannissement.

On notera au passage que cette mention

d’un hôtel étampois est peut-être la plus ancienne

qui nous soit parvenue.

Le lendemain 13 juin, Thomas se rend en personne aux trois

lieux en question notifier solennellement cette double convocation.

A Hérouville il voit la mère de Guyot, femme du chevalier

Guy d’Authon. A Authon même il renouvelle la convocation devant

l’église paroissiale. Au Plessis il voit plusieurs personne

de la maison de Rivet. Enfin il donne ordre au prévôt de

Janville et à ses sergents de renouveler cette convocation au marché

de Janville, samedi 18 juin à

venir. |

Tristan et Iseult à la Fontaine

(ivoire du XIVe siècle)

(Le roi Marc les surveille, mais Iseult

voit son reflet)

|

Tribunal ecclésiastique (3e quart du XIIIe siècle)

|

Au

jour dit de la troisième convocation solennelle à Janville,

dimanche 3 juillet, un certain

Jean Legrand de Janville, qui se dit cousin de Rivet autant que

de Guyot, fait état d’une lettre de l’official de Sens.

Il apparaît que Guyot, fils du chevalier

Guy d’Authon, est clerc. Il a usé de cette qualité

pour esquiver la juridiction royale. Et plutôt que se rendre à

l’évêque de Chartres, qui peut-être l’aurait livré

au roi, il s’est constitué prisonnier au tribunal ecclésiastique

archidiocésain de Sens. Cette juridiction est alors en plein

essor, comme celle du roi dans le domaine de la justice laïque,

et rentre fréquemment en concurrence avec elle.

L’official de Sens va jusqu’à oser

convoquer devant lui le commissaire du roi. Jean Legrand demande au

curé de Janville de lui notifier officiellement cette convocation.

Thomas de Reims menaçant le même ecclésiastique

de mesures de rétorsion, la convocation n’est pas notifiée. |

Pendant

la même audience du 3 juillet,

le dit Jean Legrand de Janville avec un nobliau d’Authon, «Jean

de La Gravelle et plusieurs autres qui se disaient cousins des dits

Rivet et Guyot» présentent à Thomas de Reims une

étrange lettre du roi en laquelle le roi en personne lui ordonne

de respecter la coutume du pays.

Ils allèguent de plus que

Rivet du Plessis est en Italie. Le fondé de pouvoir du l’abbé

de Saint-Benoît-sur-Loire se récrie que tout le monde

sait qu’il est encore au pays.

Notre commissaire ne se démonte

pas et rappelle qu’on n’est qu’à la troisième convocation:

il ne prononcera pas de bannissement avant le 24 juillet.

|

Sceau de Charles IV le Bel

|

Eglise d’Authon sur la cadastre napoléonien

|

Probablement

ce même 3 juillet, il fait parvenir

un rapport au Parlement de Paris s’inquiétant de cette étrange

lettre du roi qui lui a été communiquée par ceux

qu’il est chargé de poursuivre.

Le lendemain lundi 4 juillet il se rend à nouveau

personnellement au Plessis, puis à Authon et à Hérouville.

Au Plessis, il voit de «bonnes gens» dans l’hôtel de

Rivet et «plusieurs aultres de ladicte ville». A Authon,

il fait à nouveau sa convocation pour le 24 juillet «au

lieu le plus public de la dite ville, devant l’église et devant

les Lépreux (devant les meisyaux)». Au manoir d’Hérouville,

même chose, «en la présence de la mère du dit

Guyot, des domestiques, de son grand-père et de plusieurs autres».

Dès le mercredi 6 juillet, apparemment, le Parlement

répond avec impatience (sous la forme d’une lettre du roi)

à son rapport du 3 juillet: le commissaire ne doit pas

tenir compte de quelque nouvelle lettre que ce soit. Cependant, comme

il ne recevra cette troisième commission que le dimanche 24

juillet, pendant la séance finale de cette procédure,

on doit se demander si cette date du 6 juillet donné par notre

seul manuscrit, qui est une copie de copie), ne serait pas une erreur

pour, par exemple, le 16: sexta (VI°) die pour undecima

(XI°) die.

|

Le 24 juillet enfin,

après avoir reçu en plein tribunal la réponse

du roi et l’avoir fait lire, malgré les protestations de «Jean

Legrand de Janville et Jean de La Gravelle», Thomas de Reims,

donne satisfaction au fondé de pouvoir de l’abbé de Saint-Benoît-sur-Loire

en constatant à nouveau le défaut des accusés,

et il procède à leur bannissement du royaume de France.

Il commande au prévôt de Janville de le faire «publier

et crier au dit pays, au lieu où on avait et a coutume de faire

ce genre de choses».

La procédure criminelle

proprement dite est terminée. Le Cartulaire de Bourges nous

a conservé cependant deux autres pièces postérieures

relatives à cette affaire, qui en constatent le règlement

au civil, par la constitution d’une rente au profit du monastère

de Saint-Benoît-sur-Loire. La deuxième de ces pièces

date du 11 juin 1324 et peut être consultée en cliquant ici. La

troisième date du 8 mai 1327 et peut être

consultée en cliquant ici.

|

Sceau de Charles IV le Bel

|

|

Thomas de Reims, commissaire de Charles

IV

Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist

procédure criminelle, du 12

avril au 24 juillet 1323

Texte du Cartulaire

de Bourges (XVIIe siècle)

|

Traduction proposée

par Bernard Gineste (2007) |

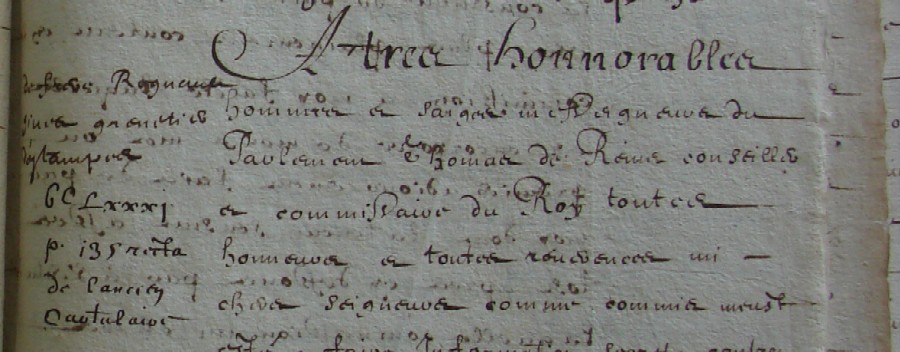

[en marge:] de frere Regnault / givet grenetier

/ d’estampes / GC lxxxi / p. 135 recto

|

|

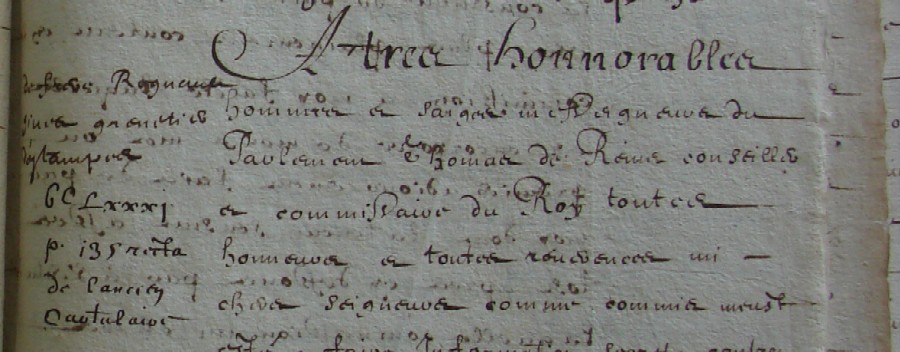

(f°210r°) (10) A tres honnorables / hommes et sargens messeigneurs

du / Parlement Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy

/ honneurs et toutes reverences mi (15) chers seigneurs comme commis

meust / esté a faire information secrete contre / Rivet du

Plesseis Guiot dauton dict / Lision et leurs complices sur le / crevement

des yeux frere Regnaut (20) givet moine de S. Benoist et / gretenier [lisez: grenetier] d’estampes

en laquelle / commission on me mandoit que en aus [lisez: cas] (f°210v°)

que je [trouvois

(rayé)] trouverois / coupables doudict faict je les

/ prisse et enportasse ou chastellet / a Paris et arrestasse et saisisse

(5) leurs biens et ou cas ou je ne / trouverois les personnes de

ces / maufacteurs que je les appellasse / a ban et procedasse en icelluy

gardéé / coustume du pais si comme il (10) est plus plainement

contenu en la / commission a moy faicte laquelle / est encorporéé

de mot a mot ou / premier adiournement faict de par / moy dont la teneur

sensuit asses (15) tost apres cy dessous par la vertu de / laquelle

commission mi chers / seigneurs je fis l’information / qui mandéé

mestoit a faire laquelle / je envoyay pardevers vous avec (20) un procés

faict contre monsieur / Guy dauton chevalier pere doudict / Guyot

qui coulpables estoit trouvés (f°211r°) en aucunes

choses par la vertu de / ladicte information pour avoir / vostre advis

de la qualité de / la coulpe dudict chevalier et (5) trouvay par

icelle information / lesdicts Rivet Guiot et un aultre / que l’on appelle

Martin de / Vierville estre coulpables dudict / faict pourquoy je fis mon

povoir (10) de eux prendre si peu les eusse / avoir peu mais les cautelles

/ manieres et engins que je scos / et pos lesquels je ne pos avoir / nullement

et pour ce ne les (15) mein je pas ou chastellet comme / commis m’estoit

pour laquelle / chose je fis [saisir (rayé)] saisir les / biens des dessusdicts

et proceday / [blanc de 2 ou 3 mots]

au ban contre eux en (20) la forme et maniere qui sensuit / quar je

manday a guillaume (f°211r°) De la touche prevost d’yenville

/ et a Robin Tureau et a / Jean Lebarbier que il adiournassent / pardevant

moy les dessusdicts en (5) la forme et maniere que [blanc d’1 ou 2 mots] / ou dict adiournement

la teneur dudict / adiournement sensuit

|

[Rapport

de Thomas de Reims

aux membres du Parlement]

Aux très honorables

hommes et sergents messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller

et commissaire du roi, honneurs et toutes révérences.

Chers messieurs, il m’avait été

donné mission de faire secrètement enquête sur

Rivet du Plessis, Guyot d’Authon surnommé Lision et leurs complices

relativement au crèvement des yeux du frère Regnault

Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes.

Dans cette commission on m’ordonnait,

au cas où je trouverais les coupables du dit forfait, de

les arrêter et de les emmener au Châtelet à Paris

et de faire arrêt et saisie de leurs biens; et au cas où

je ne trouverais pas les personnes de ces malfaiteurs, de les convoquer

à ban et d’y procéder en respectant la coutume du pays,

comme il est précisé plus au long dans l’ordre de mission

qui m’a été adressé, lequel est cité intégralement

dans la première convocation faite sous mon autorité,

dont le contenu sera bientôt reproduit ci-dessous.

En vertu de cet ordre de mission

j’ai fait l’enquête qu’on m’avait confiée et je vous

l’ai envoyée avec un procès verbal relatif au chevalier

monsieur Guy d’Authon, père du dit Guyot, qui s’avérait

coupable de certaines choses comme il ressortait de cette enquête,

pour avoir votre avis sur la qualification à donner aux faits

reprochés au dit chevalier.

Et j’ai trouvé par

cette enquête que les dits River et Guyot, ainsi qu’un autre

que l’on appelle Martin de Vierville étaient coupables du

dit forfait. C’est pourquoi j’ai fait mon possible pour les arrêter

et j’aurais bien pu les avoir si avaient réussi tous les stratagèmes,

procédés et ruses que j’ai pu imaginer. Je n’ai pu

les avoir et c’est pourquoi je ne les ai pas mis au Châtelet

comme mission m’en avait été donnée.

Pour cette raison j’ai fait saisir

les biens des susdits et j’ai procédé au ban contre

eux en la forme et manière qui s’ensuit, car j’ai mandé

à Guillaume de La Touche, prévôt de Janville,

à Robin Thureau et à Jean Lebarbier qu’ils convoquent

devant moi les susdits en la forme et manière [qui se trouve]

dans la dite convocation. Voici le texte de la dite convocation.

|

Guillaume / de la la Touche prevost

d’yenville a / Robin Tureau et a Jean Lebarbier (10) sergents Notre

Seigneur le Roy / en la Prevosté dyenville et ou / ressort

d icelle a cil ou a ceux / d’eux a [sic]

qui ces lettres verront / Nous avons receü

les lettres de (15) honnorable homme et saige maistre / Thomas de

Rems [Thomas de

Rems] conseillier du / Roy au prevost d’yenville

Salut / Nous avons receü les lettres / dudict Seigneur contenant

la forme (20) qui s’ensuit

|

[Le

prévôt de Janville à ses sergents]

Guillaume de La Touche, prévôt de Janville, à

Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre seigneur

le roi en la prévôté de Janville, à celui

ou à ceux qui consulteront cet acte.

Nous avons la lettre de honorable

homme et sage maître Thomas de Reims.

[Thomas

au prévôt de Janville]

[Thomas de Reims], conseiller

du roi, au prévôt de Janville, salut. Nous avons reçu

la lettre du dit Seigneur présentant le texte que voici.

|

Carolus Dei

gratia / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro

(f°212r°) Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem

et dilectionem ad / nostrum nuper pervenit auditum / fama publica

referente quod (5) Petrus Rives et Guiotus dauton / filius guidonis

dauton militis / et quidam vocatus Lisius domicellus / et nonnulli

alii eorum complices / in hac parte religiosum virum (10) fratrem

Renaudum gives monachum / monasterii sancti Benedicti supra / Ligerim

ac grenetarium de Stampis / euntem de quadam domo dicti / monasterii

vocata de plesseyo apud (15) Sainville [sic]

pensatis insidiis / invaserunt proditionaliter prope

/ villam de garenciriis ipsumque / monachum letaliter vulnerarunt /

et ambos oc[

Carolus Dei

gratia / francorum et Navarræ / Rex dilecto et fideli magistro

(f°212r°) Thomæ de Remis consiliario / nostro salutem

et dilectionem ad / nostrum nuper pervenit auditum / fama publica

referente quod (5) Petrus Rives et Guiotus dauton / filius guidonis

dauton militis / et quidam vocatus Lisius domicellus / et nonnulli

alii eorum complices / in hac parte religiosum virum (10) fratrem

Renaudum gives monachum / monasterii sancti Benedicti supra / Ligerim

ac grenetarium de Stampis / euntem de quadam domo dicti / monasterii

vocata de plesseyo apud (15) Sainville [sic]

pensatis insidiis / invaserunt proditionaliter prope

/ villam de garenciriis ipsumque / monachum letaliter vulnerarunt /

et ambos oc[c(rayé)]ulos a capite (20) eiusdem monachi extraxerunt

/ linguam suam ab ore ipsius (f°212r°) extrahere et amputare satagentes

/ religiosis viris abbato et conventu / dicti monasterii sancti Benedicti

et / dicto monacho una cum familia gentibus (5) rebus et bonis in nostra

existentibus / gardia speciali gardiam nostram / frandendo prædictam

quo circa nos de / vestris fidelitate et industria / plenarie confidentes

ac tanta maleficia (10) impunita remanere nolentes mandamus / et

committimus vobis quatenus / ad partes illas vos personaliter / confidenter

de et super præmissis / et ea tangentibus et dependentibus (15)

ab eisdem eorumque circumstantiis / universis vos secrete celeriter

et / diligenter informantes omnes / illos quos per informationem / ipsam

vel per famam publicam (20) aut vehementem præsumptionem

/ suspectos reperieritis de præmissis / ubicumque extra loca sacra

/ reperti fuerint capiatis seu / capi faciatis bona ipsorum (f°213r°)

quocumque et ubicumque existentia ad / manum nostram ponentes et tenentes

/ absque liberationi seu recredentia de / ipsis facienda nisi de nostra

process[er]it (5) voluntate personasque

dictorum / malefactorum in castelletum nostrum / parisiense captas sub

fida custodia et / oonquid [Lisez: quicquid]

indè feceritis et inveniretis / curiæ nostræ sub

vestro fideliter (10) inclusum sigillo quantocius transmittatur / si

vero dicti malefactores deprehendi / nequiverint ipsos ad jura nostra

super / his vocari facientes <ni

si venirint ipsos [lecture alternative et fautive

de la ligne précédente par un copiste intermédiaire

qui a oublié de la rayer]> / ad bannum secundum patriæ

(15) consuetudinem procedatur [man]damus /

autem omnibus et singulis / baillivis propositis servientibus / et

aliis justiciariis et subditis / nostris præsentibus in mandatis

(20) ut [vobis (rayé)] vobis in præmissis et ea /

tangentibus pareant efficaciter / et intendant ac præstant vim (f°213v°)

consilium auxilium favorem opem et / operam efficaces datum Parisiis

/ die duodecima aprilis anno domini / millesimo trecentesimo vigesimo

tertio

|

[Première

commission royale à Thomas de Reims]

Charles par la grâce

de Dieu roi des Francs et de Navarre, à son affectionné

et féal maître Thomas de Reims, notre conseiller,

salut et affection.

Il est récemment parvenu

à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet

et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, ainsi qu’un certain

jeune homme dénommé Lisius et quelques autres complices

de cette action ont prémédité une embuscade

contre le frère Renaud Givet, moine du monastère de

Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui se rendait

d’une certaine demeure du dit monastère, appelée le

Plessis, à Sainville, qu’ils l’ont attaqué traîtreusement

près du village appelé Garancières, qu’ils ont

blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui ont arraché

les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer

la langue de la bouche du susdit, et ceci alors que les religieux

hommes l’abbé et le couvent du dit monastère de

Saint-Benoît, ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs

serfs, leurs gens, leurs possessions et leurs biens se trouvent sous

notre spéciale protection, en infraction de la dite protection

spéciale.

Ainsi donc, pleinement

confiant dans votre fidélité et votre zèle,

et refusant que de si grands méfaits restent impunis, nous vous

donnons mandat et mission de faire vous-même dans ces régions,

personnellement et confidentiellement, une enquête secrète,

rapide et diligente à propos et au sujet des faits susdits,

de leurs tenants et de leurs aboutissants.

Tous ceux que par suite

de votre enquête, ou par la rumeur publique, ou bien par

forte présomption, vous trouverez suspects des faits susdits,

où qu’on les trouve, exception faite des lieux consacrés,

arrêtez-les ou faites saisir leurs biens, n’importe où

qu’ils se trouvent, les mettant et les gardant à notre disposition

sans leur faire bénéficier de libération même

sous caution qui ne procèderait pas de notre décision.

[Envoyez] les personnes

des dits malfaiteurs à notre Châtelet de Paris, une

fois capturées, sous bonne garde.

Que tout ce que vous ferez

et découvrirez soit transmis à notre tribunal fidèlement,

sous pli scellé.

Mais si les dits malfaiteur

ne peuvent être arrêtés, les faisant convoquer

devant notre autorité, qu’on procède au ban selon

la coutume du pays.

Et nous [or]donnons à

tous et à chacun de nos baillis, prévôts, sergents

et autres officiers de justice et sujets, par nos présentes

ordonnances, qu’ils vous obéissent efficacement dans le cadre

de cette affaire et de ce qui y touche, et qu’ils y fasse montre et

preuve de force, conseil, assistance, faveur, ressources et soins efficaces.

Donné à Paris

le 12 avril de l’an du Seigneur

1323.

|

(5) Par la vertu desquelles lettres

nous / te faisons assavoir que nous nous / sommes enformez en la

maniere que / commis nous estoit et avons faict / nostre plain pouvoir

d’avoir les corps (10) Rivet du plesseis et de guyot / fils de monsieur

Guy dauton chevalier / et si trouvé les eussions nous les

/ eussions amenez ou chastellet a Paris / ainsy comme commis nous

estoit et (15) les avons fait appeler pardevant / Nous a estampes a ce

mercredy / darrenierement passé qui fut veille / de l’ascension

a aller avant sur ce / que commis nous est sur peine (20) d’estre bannis

a laquelle journée / il ne sont venus ne comparus / pourquoy

nous les avons mis en / deffault et pour ce quil nous est

[en marge:] forme de / bannissement

/ p.135 verso / de lancien / Cartulaire

|

|

(f°214r°) commis que nous

aillons avant / a eux bannir des que trouvez ne / les pouvions

selon la coustume / du pais et on nous ait donné à (5)

entendre que par ladicte coustume / il les faust appeler par trois

/ quinzaines et la quarentaine / d’abondant pour ce est il que par

/ la vertu du pooir a nous commis (10) nous te commetons et mandons

/ que lesdicts Guyot et Rivet en la / ville d auton et en leurs hostiex

et / ailleurs ou il a esté accoustumé / d’estre appellé

en tel cas pour venir (15) au ban fay appeler par lesdictes / quinzaines

que pardevant nous se / comparent a yenville ou lieu ou tu / as accoustumé

a tenir tes plais / ou quel nous entendons a estre (20) aux fins desdictes

quinzaines / ou aux jours que l’en leur (f°214r°) assignera

pour parfaire ce que / commis nous est et se il avenoit / que lesdicts

Guiot et Rivet / le temps durant se repressentassent (5) pardevant toy

nous te mandons / que leurs corps tu arrestes et / amene ou fay amener

sur sauve / garde a Paris et ce que faict en / aras et les jours ausquels

tu (10) les appelleras nous referis sous / ton scel sens nul delay item

par / ces presentes lettres te donnons / en mandement que tu en la forme

/ [et] maniere que commis t’avons contre (15)

les dessusdicts va avant contre Martin / de Vierville vallet dudict monsieur

/ Guy et nous en referi comme dessus est / dict donné sous nostre

scel le jeudy / jour de l’ascension l’an mil trois cents (20) vingt trois

|

[Thomas

au prévôt de Janville, suite]

En vertu de cette lettre nous

te faisons savoir que nous avons enquêté de la manière

qui nous était demandée et que nous avons fait tout

ce que nous avons pu pour mettre la main sur Rivet du Plessis et Guyot,

fils du chevalier monsieur Guy d’Authon. Et si nous les avions trouvés,

nous les aurions amenés au Châtelet à Paris, comme

nous en avions mission.

Et nous les avons fait convoquer

devant nous à Étampes pour ce mercredi dernier [4 mai] veille de l’Ascension [5 mai], pour

avancer sur le dossier qui nous a été confié,

sous peine d’être bannis. A cette séance il ne sont pas

venus ni ne se sont présentés. C’est pourquoi nous les

avons mis en défaut.

Et quant à la mission

qui nous a été donnée d’entreprendre de les

bannir à partir du moment où nous ne pourrions les

trouver, selon la coutume du pays: on nous a fait remarquer que selon

la dite coutume, il faut les convoquer à trois reprises à

quinze jours d’intervalle, avec un surplus de quarante jours.

C’est pourquoi, en vertu du

pouvoir qui nous a été conféré, nous

te donnons pour mandat et mission de faire convoquer les dits Guyot

et Rivet dans la ville d’Authon, dans leurs hôtels et en tout

lieu où on a coutume de procéder à des

convocations dans ces cas-là aux dits intervalles de quinze jours,

[leur précisant] de se présenter à Janville au

lieu où tu as coutume de tenir tes audiences, auquel nous

avons l’intention de nous trouver aux termes des dits intervalles de

quinze jours, ou aux jours qu’on leur assignera, pour accomplir la mission

qui nous a été confiée.

Et s’il advenait que les dits

Guyot et Rivet, avec le temps, se présentent à toi,

nous t’ordonnons de les arrêter et de les amener ou de les

faire amener sous bonne garde à Paris.

Et ce que tu en auras fait,

ainsi que les jours auxquels tu les convoqueras, fais-nous le

savoir sous pli scellé sans aucun retard.

De plus, par la présente

lettre, nous te donnons ordre de commencer une procédure,

en la forme et manière que nous t’avons enjointe contre les

susdits, à l’encontre de Martin de Vierville, valet du susdit

monsieur Guy, et de nous en tenir informé comme dit ci-dessus.

Donné sous notre sceau

le jeudi jour de l’Ascension [5 mai] de l’an 1323.

|

par la vertu desquelles / lettres cydessus

transcriptes nous / vous mandons et commettons que vous (f°215r°)

ensemble ou l’un de vous aillez audict / lieu d’auton et adiournez

ledict Guyot, / ledict Rivet et Martin de Vierville / aux hostiers

ou ils demeurent et la ou (5) vous les pourez trouver ou il a esté

/ accoustumé d’appeler en tel cas pour / estre et venir pardevant

ledict maistre / Thomas pour respondre au faict le Roy / sur le cas

que l’an leur mest sur contenu (10) ou mandement de nostre seigneur

le Roy et / dessus [espace de 1 ou 2 mots]

au dimanche jour de / la Trinité prochain venant a yenville

/ de ce faire nous vous donnons / pooir mandons et commandons a tous

(15) a qui il appartient et peut appartenir / que a vous en ce faisent

obeissent / diligemment et ce faites si / diligemment que par

vous ni ait / defaut ce que faict en avez nous referirez (20) ou raportez

de boiche dedans trois / jours Donné soubs nostre scel l’an /

mil trois cents vingt trois le samedy (f°215v°) avant la sainct

Nicolas en may

|

[Le

prévôt de Janville à ses sergents, suite]

En vertu de la lettre ci-dessus

transcrite, nous vous donnons mandat et mission que vous deux ou

l’un de vous deux ailliez au dit lieu d’Authon et convoquiez le dit

Guyot, le dit Rivet, et Martin de Vierville, aux hôtels où

il résident et où vous pourrez les trouver, là où

on a pris l’habitude de faire des convocations en pareil cas, [leur demandant]

de se trouver et de venir devant le tribunal de maître Thomas pour

répondre à l’action du roi relativement à l’affaire

qu’on leur impute, ci-dessus rapportée par l’ordonnance de notre

seigneur le roi et ci-dessus [transcrite], le dimanche de la Trinité

prochain [22 mai] à Janville.

De faire cela nous vous

donnons pouvoir. Nous mandons et commandons à tous ceux

à qui cela revient ou peut revenir que dans cette affaire

qu’ils vous obéissent lorsque vous le ferez. Et faites-le

si diligemment qu’il n’y manque rien de votre fait. Vous nous rendrez

compte de ce que vous avez fait ou nous le rapporterez de vive

voix avant trois jours.

Donné sous notre sceau

l’an 1323 le samedi [7 mai] avant

la Saint-Nicolas-en-Mai [lundi 9 mai].

|

par / la vertu duquel Robin Turreau

et / Jean Lebarbier sergens dyenville / me referirent et raporterent

de boiche (5) que ils avoient adiournez les dessus / nommez aux

lieux contenus ou dict / adiournement au dimenche jour de la / Trinité

en la forme et maniere que / mandé leur estoit si comme il

est plus (10) plenement contenu en la rescription dont la / teneur

s’ensuit

|

[Rapport

de Thomas au Parlement, suite]

En vertu de quoi Robin Thureau

et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rendirent compte et

me rapportèrent de vive voix qu’ils avaient convoqué

les personnes sus-nommées aux lieux portés par la dite

convocation, le dimanche de la Trinité, en la forme

et manière qui leur avait été ordonnée,

comme il est porté plus au long dans le rapport dont voici

le texte.

|

A honnorable et saige / leur chier

seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller le Roy

nostre / Seigneur Robin Thureau et Jean Lebarbier (15) sergens

d’yenville honneur et reverence / avec obeissence en tous vos commandemens

/ chiers sires savoir vous faisons que / le dimanche après

l’ascension darrenierement / passé nous fusmes au plesseis en

(20) lostel dudict Rivet, lequel nous ni / trouvasmes pas et aussy

celi jour (f°216r°) fusmes a heronville en la paroche / d’auton

en l’ostel du pere dudict Guiot / lequel nous ne trouvasmes pas et

/ aussy en lendemain feusmes a (5) Vierville pour adiourner ledict

Martin / de Vierville lequel nous ne trouvasmes / pas ni ne ne tient

nulle residence et / adiournasmes les dessus dicts Rivet / Guiot ausdicts

lieux a estre pardevant (10) vous au dimanche jour de la Trinité

/ prochain a yenville en la forme et en / la maniere que il est contenu

en nostre / commission parmy laquelle ceste / rescription est annexéé

Et pour ce que (15) Nous ne trouvasmes pas lesdicts / Guiot et Rivet

nous fismes a savoir à la / maire dudict Guiot aux gens qui /

s’entremettent des besognes dudict Rivet / que ils estoient adiournez

en la maniere (20) dessusdicte Donné soubs nos sceaux / le samedy

après Penthecouste l’an mil (f°216v°) trois cents vingt

trois

|

[Rapport

des sergents de Janville à Thomas de Reims]

A honorable et sage leur sieur

et maître Thomas de Reims, conseiller de notre seigneur le

roi, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, honneur

et révérence avec obéissance à tous vos

ordres.

Cher monsieur, nous vous faisons

savoir que le dimanche après l’Ascension dernier, nous avons

été au Plessis à l’hôtel du dit Rivet,

que nous n’avons pas trouvé;

et aussi que ce même

jour nous avons été à Hérouville, dans

la paroisse d’Authon, à l’hôtel du père du dit

Guyot, que nous n’avons pas trouvé;

et aussi que le lendemain nous avons

été à Vierville pour convoquer de dit Martin

de Vierville, que nous n’avons pas trouvé, et qui n’y a pas

sa résidence;

et que nous avons convoqué

les susdits Rivet et Guyot aux dits lieu pour se présenter

à vous le dimanche de la Trinité [22 mai] qui

vient à Janville, en la forme et manière qui est portée

par notre ordre de mission, auquel ce rapport est mis en annexe.

Et comme nous n’avons pas

trouvé les dits Guyot et Rivet, nous avons fait savoir

à la mère du dit Guyot et aux gens qui règlent

en son nom les affaires du dit Rivet qu’ils étaient convoqués

de la manière susdite.

Donné sous nos sceaux

le samedi [21

mai] après Pentecôte [dimanche 15 mai] l’an 1323.

|

Auquel dimanche / jour de la Trinité

je me transportay / a yenville au lieu ou le prevost de / ladicte

ville a accoustumé a tenir ses (5) plais et moy estant en

jugement fis / appeler par les dessusdicts sergens et / citer par

six fois les dessus dicts Rivet / guiot et Martin scavoir moy se il

estoient / audict lieu, lesquels attendus (10) souffisemment jusques

a heure de midy / et de plus ne vindrent ne envoyerent / pour quoy

je les repute pour contumax / et les mis en deffaut et les manday /

a adiourner a une aultre journéé audict (15) lieu en la

forme et maniere qui sensuit /

|

[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

Ce dimanche-là jour de la Trinité [22 mai],

je me suis transporté à Janville au lieu où

le prévôt de la dite ville a coutume de tenir ses audiences,

et moi, étant en jugement, je fis appeler par les susdits

sergents et citer par six fois les susdits Rivet, Guyot et Martin

pour me rendre compte s’ils étaient au dit lieu.

On les a suffisamment attendus

jusqu’à l’heure de midi et davantage et ils ne sont pas venu

ni n’ont envoyé personne. C’est pourquoi je les ai tenus

pour contumaces et les ai mis en défaut, et j’ai donné

ordre de les convoquer à une autre audience au dit lieu en la

forme et manière que voici.

|

Thomas de Rhems conseiller le

Roy / nostre Seigneur Au Prevost d’yenville / a Robin Turreau et a

Jean Lebarbier / sergens dudict nostre seigneur le Roy (20) en la Prevosté

d’yenville et ou ressort / d’icelle salut comme par la vertu du

pooir / a nous commis vous ayez adiourné (f°217r°)

ou faict adiourner pardevant nous a ce / dimanche jour de la Trinité

a / yenville Rivet du plesseis Guiot / dauton escuyers ledict Guiot

fil de (5) monsieur Guy dauton chevalier et / Martin de Vierville vallet

dudict / chevallier si comme nous le / veons estre plus plenement contenu

/ en la rescription et mandement parmy (10) lesquelles ces presentes

lettres sont / annexéés Et nous soions audict / jour dudict

dimenche venus en nostre / propre personne audict lieu pour faire / ceque

a nous appartenoit laquelle chose (15) nous avons faict en la maniere

qui / ensuit quar nous estant en jugement fismes / par les dessusdicts

Robin et Jean Lebarbier / sergens d’yenville par six fois les dessusdicts

/ Rivet Guion dauton et Martin de (20) vierville crier et appeler que

si il estoient / audict lieu ne ame pour eux qu’il de / comparussent pardevant

nous et les / attendismes jusques a heure de midy et (f°217v°)

plus et pour ce que eux ne ame pour / eux ne se comparurent nous les

mismes / en deffault pour ce est il que derrechief / vous mandons et

commettons et a (5) chacun de vous que vous adiournez les / dessus

dicts Rivet Guyot dauton et / Martin de Vierville en parfaisant ce que

/ mandé vous a esté en la maniere / qu’autresfois commandé

le vous (10) avons en faisant autreci lesdicts / adiournemens en lieux

publiques / et marchez et ce que vous en ferez / et les journees que

vous leurs / assignerez pour les aultres (15) quinzaines pour a finir

nous referirez / Donné a yenville soubs nostre scel l’an / mil

trois cents vingt trois le dimenche / jour de la Trinité

|

[Thomas

de Reims aux prévôt et sergents de Janville]

Thomas de Reims, conseiller

de notre seigneur le roi, au prévôt de Janville et à

Robin Thureau et à Jean Lebarbier sergent de notre dit seigneur

le roi en la prévôté de Janville et dans son ressort,

salut.

En vertu du pouvoir qui nous

a été conféré, vous avez convoqué

ou fait convoquer, pour qu’ils se présentent devant nous ce

dimanche jour de la Trinité à Janville, River du Plessis,

Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon, et Martin de

Vierville, valet du dit chevalier, comme nous le voyons porté

plus au long dans le rapport et l’ordre de mission auxquels la présente

lettre est annexée.

Et nous sommes, le dit jour

dimanche [22

mai], venu en personne au dit lieu pour faire

ce qu’il nous revenait de faire, et que nous avons fait de la manière

précisée ci-après: étant en jugement,

nous avons fait, par les susdits Robin et Jean Lebarbier, crier et

appeler les susdits Rivet, Guyot d’Authon et Martin de Vierville pour

qu’au cas où ils se trouvaient au dit lieu ou bien quelque personne

en leur nom, ils comparaissent devant nous; et nous les avons attendu jusqu’à

l’heure de midi et davantage. Et vu que ni eux-mêmes ni qui que

ce soit en leur nom n’ont comparu, nous les avons mis en défaut.

C’est pourquoi, à nouveau,

nous donnons mandat et mission, à vous et à chacun

de vous, de convoquer les susdits Rivet, Guyot et Martin de Vierville

en faisant bien ce qui vous a été ordonné de

la manière dont nous vous l’avions commandé précédemment,

en opérant aussi les dites convocations dans les lieux publics

et les marché.

Et ce que vous en ferez, ainsi

que les audiences que vous leur assignerez pour les autres intervalles

de quinze jours jusqu’à la fin, vous nous en rendrez compte.

Donné à Janville

sous notre sceau l’an 1323 le dimanche

jour de la Trinité [22 mai].

|

par la vertu duquel / adiournement

Robin Turreau et Jean (20) Lebarbier sergens d’yenville me / raporterent

de boiche et me referirent (f°218r°) les dessusdicts estre

adiournez au lieu / et en maniere que commis leur estoit / aux trois

sepmaines de la trinité / dessusdicte en la forme et maniere

(5) que plus pleinement est contenu en la / rescription dont la teneur

sensuit /

|

[Rapport de Thomas au Parlement, suite]

En vertu de cette convocation,

Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de Janville, me rapportèrent

de vive voix et me rendirent compte que les susdits étaient

convoqués au lieu et de la manière qui leur avait été

ordonnés, trois semaines après la susdite Trinité

[trois semaines après

le dimanche 22 mai, c’est-à-dire le dimanche 12 juin],

en la forme et manière qui est portée plus au long

dans le rapport dont voici le texte.

|

A honnorable homme et saige

leur / chier seigneur et maistre maistre / Thomas de Rems conseiller

le Roy (10) notre Seigneur Guillaume de la touche / Prevost dyenville

Robin Tureau et Jean / Lebarbier sergens de ladicte Prevosté

/ salut et obeissance a vos commandemens / nous dessusdicts sergens savoir

(15) vous faisons que en accomplissant / vostre mandement avons adiourné

le / lundi lendemain de la Trinité desté / Rivet du

plesseis en son hostel du / plesseis lequel nous ne trouvasmes (20)

mie Item celi [jour] Guiot

dauton en l’ostel / du pere dudict Guiot a heronville et ne / le trouvasmes

mie Item celi jour / nous fusmes a vierville pour / adiourner Martin

de vierville (f°218v°) liquels na point de residence ou pais

/ si comme l’an nous dist et feismes / a savoir aux gens d’icelle ville

voisins / doudict Martin quant il y demoroit (5) et aux devantdicts lieux

desdicts / Rivet et guyon que les dessusdicts / Rivet Guiot et Martin adiournions

/ pardevant vous comme dessus est dict / a yenville ou l’en a accoustumé

a (10) tenir les plais aux trois semaines / de la Trinité dessusdictes

en la / forme et maniere que il est / contenu en vos commissions par[mi] / lesquelles ceste rescription est (15) annexéé

item Nous Prevost [dessusdict (rayé)] / dessus dict avons faict appeler

les / devant dictes personnes en plein marché / a yenville

le samedy après la feste / Dieu darrenierement passée

par (20) Berthelot Aignean sergent a yenville / a ce estably a estre

pardevant vous au / jour et lieux dessusdicts et selon la / forme

desdictes commissions si comme (f°219r°) ledict sergent nous

a raporté et ce / nous vous certifions soubs nos / sceaux donné

à yenville le samedy / après la feste Dieu l’an mil trois

(5) cents vingt et trois

|

[Rapport

des prévôt et sergents de Janville à Thomas]

A honorable homme et sage leur

cher seigneur et maître maître Thomas de Reims, conseiller

de notre seigneur le roi, Guillaume de La Touche, prévôt

de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier, sergents de la dite

prévôté, salut et obéissance à tous

vos ordres.

Nous, les susdits sergents,

vous faisons savoir qu’en exécution de vos ordres nous avons

convoqué le lundi [23 mai] lendemain de la

Trinité d’été [22 mai], Rivet du Plessis

à son hôtel du Plessis, que nous n’avons pas trouvé.

Et aussi ce même jour Guyot d’Authon à l’hôtel du père

du dit Guyot à Hérouville, et nous ne l’avons pas trouvé.

Et aussi ce même jour nous avons été à Vierville

pour convoquer Martin de Vierville, qui n’a pas sa résidence au pays

à ce qu’on nous a dit.

Et nous avons fait savoir

aux gens de cette ville voisins du dit Martin quand il y demeurait,

et aux susdits lieux [de résidence] des dits Rivet et Guyot,

que nous convoquions devant vous les susdits Rivet et Guyot, comme

dit plus haut, à Janville, où l’on a coutume de tenir

les audiences, trois semaines après la susdite Trinité,

en la forme et manière qui est portée par vos ordres

de mission auxquels on a annexé ce rapport.

En outre nous, le susdit prévôt,

avons fait convoquer les susdites personnes en plein marché

à Janville le samedi [28 mai] après la Fête-Dieu

dernière [jeudi 26 mai], par Berthelot

Aignan, sergent à Janville préposé à

cette tâche, [leur précisant] de comparaître devant

vous au jour [12

juin] et lieux susdits et de la manière

prescrite par vos ordres ainsi que nous l’a rapporté le dit sergent,

et nous vous le certifions sous notre sceau.

Donné à Janville

le samedi [28

mai] après la Fête-Dieu [jeudi 26 mai] l’an 1323.

|

pendent lequel / adiournement

vous mi chiers / Seigneurs veistes ladicte information / mesmement* quant a ce dont mention / estoit faicte en

icelle que je allasse (10) avant a eux bannir gardéés

les / coustumes du pais lesqueles je / vous raportay estre divisees

/ consideré les chastelleries diverses /

[en marge:] chastelleries / p. 136 verso / de lancien / cartulaire

|

|

et estoit contenu autressi la maniere

(15) commant je avois alé avant contre / les dessusdicts

quar avant que on / puist bannir un homme en la chastellerie / d’yenville

il convient qu’il y ait un / an [espace de trois

mots environ] le premier (20) appel et le ban

et en la chastellerie / d’Estampes ny faut que trois / appeaux, par

trois assises par telles (f°219v°) intervalles de temps comme

il / plaist au baillif dudict lieu / et je avoie commancie a aller

avant / par trois quinzaine et la quarentaine (5) dabondant selon ce

qu’on a accoustmé / a faire en parlement et en la / prevosté

de Paris selon cequil est / plus plenement contenu en ladicte / information,

laquelle double raportéé (10) a vous mi chiers seigneurs

ou / parlement comment je debvois aller / avant me consillastes et

me mandastes / que selon la coustume que emprise / avoit [Lisez: avois] allasse avant et men envoiastes

(15) les lettres du Roy contenant la forme / qui sensuit

|

[Rapport de Thomas au Parlement, suite

(résumé d’un précédent rapport)]

Dans

l’intervalle précédant la dite audience [c’est-à-dire avant le 3 juillet], chers messieurs, vous avez eu sous les yeux la dite instruction,

surtout en ce qu’elle précisait que j’entreprenais contre

eux une procédure de bannissement en respectant les usages

du pays.

Je vous ai rapporté

que ces usages étaient en désaccord si l’on prenait

en compte les différentes châtellenies.

Et il était aussi porté

la manière dont je devais mener la procédure

contre les susdits: car, avant que l’on puisse bannir un homme, dans

la châtellenie de Janville, il convient qu’il y ait un an [entre]

la première convocation et le ban, alors que dans la châtellenie

d’Étampes, il ne faut que trois convocations effectuées

lors de trois audiences à des intervalles de temps fixés

à son gré par le bailli du dit lieu.

Et que j’avais commencé

à mettre en œuvre la procédure des trois quinzaines

de jours suivies d’un surplus de quarante, selon ce que se fait habituellement

au Parlement et dans la prévôté de Paris, comme

il est porté plus au long dans la dite instruction.

Je vous avais envoyé

cette instruction en double exemplaire, chers messieurs en Parlement,

[vous demandant] comment je devais procéder. Vous m’avez

conseillé et ordonné de procéder selon la

coutume que j’avais commencer d’observer, et vous m’avez envoyé

la lettre du roi portant le texte que voici.

|

Carolus Dei gratia

/ francorum [

Carolus Dei gratia

/ francorum [Rex(rayé)] [et(rayé à tort)] Navarræ / Rex dilecto

et fideli magistro Thomæ de / Remis consiliario nostro salutem et dilectionem

(20) cum super eo quod ad nostrum pervenerat auditum / fama publica referente

quod Petrus Rives / Guiotus de Auton filius Guidonis de / auton militis cum

pluribus suis complicibus (f°220r°) in hac parte religiosum virum

fratrem / Renaudum Gives monachum monasterii / sancti Benedicti supra ligerim

ac grenetarium / de Stampis euntem de quadam domo dicti (5) monasterii vocata

de Plesseyo apud / Sainville pensatis insidiis invaserant / prodicionaliter

prope villam de Garenciriis / ipsumque monachum lathaliter / vulneraverant

et ambos oculos a capite (10) eiusdem monachi extraxerant linguam / suam

ab ore ipsius extrahere ei / amputare satagentes abbate et conventu / dicti

monasterii sancti Benedicti et / dicto monacho una cum familia (15)

gentibus rebus et bonis in nostra / existentibus gardia speciali gardiam

nostram / frangendo prædictam per nostras alias / litteras vobis committendo

mandasse / dicantur quatenus de et super / præmissis et ea tangentibus

et / depedentibus ab eisdem eorumque (f°220v°) circunstantibus universis

vos secreto / celeriter et diligenter informaretis visa / informatione per

vos de mandato nostro / super hiis facta ex causa vobis mandamus (5) iterato

tenore præsentium committentes / quatenus vestrum evocandi super præmissis

/ inquiratis seu inquiri faciatis cum qua / poteritis diligentia veritatem

et inquestam / ipsam sub nostro fideliter inclusam sigillo (10) curiæ

nostræ iudicandi et malefactores / super præmissis per dictam

inquestam / culpabiles repertos si eos reperire poteritis / extra tamen sacra

et religiosa loca in / castelletum nostrum parisiensi sub fida et (15) secura

custodia transmittatis si vero per / vos reperiri non potuerint malefactores

/ prædicti ad bannum contra ipsos prout / prætextu aliarum litterarum

nostrarum / vobis super præmissis directarum procedere (20) incepistis

per vos seu alium procedatis / ab omnibus iusticiariis et subditiis / nostris

vobis in præmissis et ea / tangentibus pareri volumus et mandamus /

Datum parisiis die prima junii anno (f°221r°) Domini millesimo trecentesimo

vicesimo / tertio

|

[Deuxième

commission royale à Thomas de Reims]

Charles par la grâce

de Dieu roi des Francs et de Navarre à son affectionné

et féal maître Thomas de Reims notre conseiller, salut

et affection.

Il est récemment parvenu

à nos oreilles de par la rumeur publique, que Pierre Rivet

et Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, avec plusieurs

complices dans cette action, avaient prémédité

une embuscade contre le frère Renaud Givet, moine du monastère

de Saint-Benoît-sur-Loire et grenetier d’Étampes, qui

se rendait d’une certaine demeure du dit monastère appelée

le Plessis à Sainville, qu’ils l’avaient attaqué traîtreusement

près du village appelé Garancières, qu’ils avaient

blessé mortellement le dit moine, qu’ils lui avaient arraché

les deux yeux de la tête, s’efforçant d’arracher et d’amputer

sa langue de la bouche du susdit; et ceci alors que les religieux hommes

l’abbé et le couvent du dit monastère de Saint-Benoît,

ainsi que le dit moine, comme d’ailleurs leurs serfs, leurs gens, leurs

possessions et leurs biens se trouvent sous notre spéciale protection.

Ils ont enfreint la dite protection spéciale.

On dit que, sous le

couvert d’une autre lettre de nous, ils vous ont écrit

en vous ordonnant de faire enquête secrète, rapide

et diligente à propos et au sujet des faits susdits,

de leurs tenants et de leurs aboutissants.

Nous avons examiné

le rapport de l’enquête que nous vous avions confiée

sur les faits susdits, et par suite nous vous ordonnons en vous le

répétant par la présente que vous recherchiez

et fassiez rechercher avec toute la diligence que vous pourrez la

vérité vestrum evocandi [tour non élucidé] sur les faits susdits

et que [vous envoyiez] fidèlement ladite enquête sous

pli scellé à notre tribunal.

Ceux qui doivent être

jugés, et les malfaiteurs trouvés coupables par

la dite enquête, si vous pouvez les trouver, hormis cependant

des lieux sacrés et religieux, faites-les transférer

sous bonne et sûre garde à notre Châtelet à

Paris.

Mais si les susdits

malfaiteurs ne peuvent être trouvés de vous, dans

la mesure où vous avez commencé de procéder

au ban contre eux sous le couvert de l’autre lettre de nous

qui vous a été adressée sur cette affaire,

procédez-y soit vous-même ou déléguez

quelqu’un d’autre pour le faire. Nous

ordonnons et commandons à trous nos officiers de justice et

sujets que dans cette affaire et dans tout ce qui y touche ils vous

obéissent.

Donné à Paris

le 1er juin de l’an du Seigneur

1323.

|

pourquoy je me transportay le

/ dimanche après les trois semaines de / ladicte Trinité

qui fut le dimanche après (5) la feste sainct Barnabé

apostre au / lieu ou ledict Prevost dyenville a / accoustumé

a tenir ses plais et mis / lesdicts Rivet Guiot et Martin en / deffault

appellez et attendus souffisemment (10) et les adiourne au dimanche

apres la / feste sainct Pierre et sainct Pol lors / prochain venant sur

peine de bannissement / et fis adiourner en la forme et maniere / qui

sensuit

|

[Rapport

de Thomas au Parlement, suite]

C’est pourquoi je me suis transporté

le dimanche [12 juin] suivant les trois

semaines de la dite Trinité [dimanche 22 mai], c’est-à-dire

le dimanche [12] suivant la fête de Saint-Barnabé-apôtre

[samedi 11 juin], au lieu où le dit Prévôt de Janville a coutume

de tenir ses audiences, et j’ai mis les dits Rivet, Guyot et Martin

en défaut après les avoir appelés et attendus suffisamment.

Je les ai convoqués pour

le dimanche [3 juillet] après la

fête de Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin] sous peine de bannissement, et je les ai fait convoquer en

la forme et manière que voici.

|

a honnorables

hommes et (15) saiges mes tres chiers seigneurs du / Parlement

Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy nostre seigneur

/ toutes honneurs et obeissances mi / chiers seigneurs savoir vous fais

(20) que par la vertu des commissions / dudict seigneur et de la rescription

/ du Prevost dyenville Robin Turreau et (f°221r°) Jean Lebarbier

sergens de ladicte / Prevosté par la vertu de laquelle / Il m’appert

estre adiournez pardevant / moy a yenville Rivet du plesseis / Guiot

de auton fils de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de / vierville

vallet dudict Monsieur Guy au / dimanche après la feste sainct

Barnabé / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie

et mandé ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes

sont annexéés ledict / dimenche me transporte a ladicte

/ ville dyenville au lieu ou li prevost (15) a accoustumé a

tenir ses plais et / illeques fis appeler par ledict Jean / Lebarbier

lesdicts Rivet Guiot et / Martin une fois seconde et tierce / se il

estoients audict lieu ne ame pour (20) eux que il se comparussent pardevant

/ moy lequel attendu [sic]

jusques a heure de / midy et plus et criez seconde fois par

(f°222r°) trois fois si comme dessus est dict / par ledict sergent

ne veindrent ne / envoyerent pourquoy l’heure de midy / passéé

je les mis pour contumax (5) et les mis en deffault et est assavoir

/ que en ce mesme lieu par la vertu de la / darreniere commission a

moy faicte par / laquelle le Roys mes sires me mande / que je enquiere

la verité je adiourne (10) lesdicts Rivet Guiot et Martin pardevant

/ moy au jeudy après ensuyvant a / Estampes en l’ostel de la fontaine

tritan / a aller avant en la besoigne que / commise m’estoit selon ce que

raison (15) dourroit o inthimation veinssent ou non / je yroie avant en

ladicte besoigne et / tenroie le plait pour entaine [Lisez: eutaine

(huitaine)] ein sy comme / raison

dourroit et adournay autressy / les dessus nommez que il se comparussent

(20) pardevant moy audict lieu d’yenville / dedans le dymenche apres

la sainct / Pierre et sainct Paul prochain venant (f°222v°)

sur peine de bannissement pour aller avant / en ladicte besoigne qui

commise m’estoit / par la vertu de la premiere et seconde / commission

si comme raison dourroit (5) o intimation que si a ladicte journéé

/ ne venoient je iroie avant a eux bannir / item savoir vous fais que

le lundy / après ladicte sainct Barnabé je me / transportay

en la maison monsieur Guy (10) dAuton a heronville et illeques adiourné

/ en la presence de la maire dudict Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts

Rivet / Guyot et Martin pardevant moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts] jours dudict (15) jeudy et dimenche

et de la autressi me / transportay a Auton de laquelle / paroche les

dessus nommez sont tenu et / devant lEglise de ladicte ville en lieu

/ plus public presens plusieurs de (20) ladicte ville adiourné

les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en la / forme et maniere jours

et lieux (f°223r°) que dessus est dict pardevant moy / item de

la me transporté au Plesseis / sainct Benoist en l’ostel dudict

/ Rivet et illec presens plusieurs fis (5) les dessus nommez tels et semblables

/ adiournemens pardevant moy comme / dessus est dict et commanday par

la / vertu du pooir a moy commis aux / dessus dicts Prevost et sergens

que (10) ce samedy prochain venant qui est jours / de marché a

yenville adiournassent / ou feissent adiourner les dessus nommez / au

dimanche après ladicte sainct Pierre / et sainct Pol pardevant

moy a yenville (15) comme dessus est dict lequel / adiournement raporta

estre faict / ledict Robin Turreau en la forme et / maniere que commis

li avoit item / mi chiers seigneurs le dymenche après (20) la

sainct Pierre et sainct Pol me / transportay audict lieu d’yenville

a honnorables

hommes et (15) saiges mes tres chiers seigneurs du / Parlement

Thomas de Rems conseiller / et commissaire du Roy nostre seigneur

/ toutes honneurs et obeissances mi / chiers seigneurs savoir vous fais

(20) que par la vertu des commissions / dudict seigneur et de la rescription

/ du Prevost dyenville Robin Turreau et (f°221r°) Jean Lebarbier

sergens de ladicte / Prevosté par la vertu de laquelle / Il m’appert

estre adiournez pardevant / moy a yenville Rivet du plesseis / Guiot

de auton fils de monsieur (5) Guy de Auton chevalier et Martin de / vierville

vallet dudict Monsieur Guy au / dimanche après la feste sainct

Barnabé / apostre en la forme et maniere que (10) commis l’avoie

et mandé ausdicts / Prevost et sergens par lesquelles ces / presentes

sont annexéés ledict / dimenche me transporte a ladicte

/ ville dyenville au lieu ou li prevost (15) a accoustumé a

tenir ses plais et / illeques fis appeler par ledict Jean / Lebarbier

lesdicts Rivet Guiot et / Martin une fois seconde et tierce / se il

estoients audict lieu ne ame pour (20) eux que il se comparussent pardevant

/ moy lequel attendu [sic]

jusques a heure de / midy et plus et criez seconde fois par

(f°222r°) trois fois si comme dessus est dict / par ledict sergent

ne veindrent ne / envoyerent pourquoy l’heure de midy / passéé

je les mis pour contumax (5) et les mis en deffault et est assavoir

/ que en ce mesme lieu par la vertu de la / darreniere commission a

moy faicte par / laquelle le Roys mes sires me mande / que je enquiere

la verité je adiourne (10) lesdicts Rivet Guiot et Martin pardevant

/ moy au jeudy après ensuyvant a / Estampes en l’ostel de la fontaine

tritan / a aller avant en la besoigne que / commise m’estoit selon ce que

raison (15) dourroit o inthimation veinssent ou non / je yroie avant en

ladicte besoigne et / tenroie le plait pour entaine [Lisez: eutaine

(huitaine)] ein sy comme / raison

dourroit et adournay autressy / les dessus nommez que il se comparussent

(20) pardevant moy audict lieu d’yenville / dedans le dymenche apres

la sainct / Pierre et sainct Paul prochain venant (f°222v°)

sur peine de bannissement pour aller avant / en ladicte besoigne qui

commise m’estoit / par la vertu de la premiere et seconde / commission

si comme raison dourroit (5) o intimation que si a ladicte journéé

/ ne venoient je iroie avant a eux bannir / item savoir vous fais que

le lundy / après ladicte sainct Barnabé je me / transportay

en la maison monsieur Guy (10) dAuton a heronville et illeques adiourné

/ en la presence de la maire dudict Guyot / et de plusieurs aultres lesdicts

Rivet / Guyot et Martin pardevant moy comme / dessus est dict as dix [Lisez: aus dicts] jours dudict (15) jeudy et dimenche

et de la autressi me / transportay a Auton de laquelle / paroche les

dessus nommez sont tenu et / devant lEglise de ladicte ville en lieu

/ plus public presens plusieurs de (20) ladicte ville adiourné

les dessus / dicts Rivet Guiot et Martin en la / forme et maniere jours

et lieux (f°223r°) que dessus est dict pardevant moy / item de

la me transporté au Plesseis / sainct Benoist en l’ostel dudict

/ Rivet et illec presens plusieurs fis (5) les dessus nommez tels et semblables

/ adiournemens pardevant moy comme / dessus est dict et commanday par

la / vertu du pooir a moy commis aux / dessus dicts Prevost et sergens

que (10) ce samedy prochain venant qui est jours / de marché a

yenville adiournassent / ou feissent adiourner les dessus nommez / au

dimanche après ladicte sainct Pierre / et sainct Pol pardevant

moy a yenville (15) comme dessus est dict lequel / adiournement raporta

estre faict / ledict Robin Turreau en la forme et / maniere que commis

li avoit item / mi chiers seigneurs le dymenche après (20) la

sainct Pierre et sainct Pol me / transportay audict lieu d’yenville

|

[Rapport

de Thomas au Parlement, suite

(reprise d’un rapport précédent)]

A honorables et sages hommes

chers messieurs du Parlement, Thomas de Reims, conseiller et commissaire

de notre seigneur le roi, tous honneurs et toutes obéissances.

Chers messieurs, je vous fais

savoir qu’en vertu des ordres du dit seigneur [le roi] et du rapport

du prévôt de Janville, Robin Thureau et Jean Lebarbier,

sergents de la dire prévôté, par lequel je constate

que sont convoqués en ma présence à Janville

Rivet du Plessis, Guyot d’Authon fils du chevalier monsieur Guy d’Authon,

et Martin de Vierville valet du dit monsieur Guy, le dimanche

[12 juin] après la fête de Saint-Barnabé-apôtre

[samedi 11], en la forme et manière que je avais ordonnée aux

dits prévôt et sergents [dans une lettre] à

laquelle celle-ci est annexée,

le dit dimanche [12 juin],

je me suis transporté à la dite ville de Janville

au lieu où le prévôt a coutume de tenir ses audiences;

et là j’ai fait appeler par le dit Jean Lebarbier les dits

Rivet, Guyot et Martin, une première fois, une deuxième,

puis une troisième, [leur faisant dire], s’ils étaient

au dit lieu, eux ou quelqu’un qui les représente, qu’ils comparaissent

devant moi.

Après qu’on les

a attendus jusqu’à l’heure de midi et avoir et appelés

par cri une seconde fois par trois fois, comme dit ci-dessus, par

le dit sergent, ils ne vinrent pas ni n’envoyèrent personne.

C’est pourquoi, l’heure de midi étant passée, je les

ai portés contumaces et je les ai mis en défaut.

Et il faut savoir qu’en ce même lieu, en vertu de la dernière

commission qui m’a été adressée, par laquelle

le roi m’ordonne de rechercher la vérité, j’ai convoqué

pour le jeudi [16 juin] suivant les dits

Rivet, Guyot et Martin à Étampes en l’hôtel

de la Fontaine-Tristan, pour entreprendre la tâche qui m’était

confiée comme la raison l’exigera, avec cet avertissement:

qu’ils se rendent ou non à cette assignation, j’entreprendrai

la dite tâche et je tiendrai audience dans huit jours comme

l’exigeait la raison.

Et il faut savoir qu’en ce même lieu, en vertu de la dernière

commission qui m’a été adressée, par laquelle

le roi m’ordonne de rechercher la vérité, j’ai convoqué

pour le jeudi [16 juin] suivant les dits

Rivet, Guyot et Martin à Étampes en l’hôtel

de la Fontaine-Tristan, pour entreprendre la tâche qui m’était

confiée comme la raison l’exigera, avec cet avertissement:

qu’ils se rendent ou non à cette assignation, j’entreprendrai

la dite tâche et je tiendrai audience dans huit jours comme

l’exigeait la raison.

Et j’ai convoqué

aussi les susdits [leur demandant] de comparaître devant

moi au dit lieu de Janville avant le dimanche [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul prochaine [mercredi 29 juin], sous peine de bannissement, pour procéder à

la tâche qui m’était confiée, en vertu du premier

et du deuxième ordres de mission, comme l’exigerait la raison,

avec cet avertissement que s’ils ne se rendaient pas à la dite

audience, j’entreprendrai de les bannir.

En outre je vous fais savoir

que le lundi [13 juin] après ladite

Saint-Barnabé [samedi 11 juin], je me suis

transporté à la maison de monsieur Guy d’Authon à Hérouville

et là j’ai convoqué en présence de la mère du

dit Guyot et de plusieurs autres les dits Rivet, Guyot et Martin pour qu’ils

se présentent à moi, comme déjà dit ci-dessus,

aux dits jours du dit jeudi [16 juin] et du dit dimanche

[3 juillet].

Et de là je me suis

aussi transporté à Authon, paroisse dont relèvent

les susnommés, et devant l’église de la dite ville, dans

un lieu plus public, en présence de plusieurs personnes de

ladite ville j’ai convoqué les susdits Rivet, Guyot et Martin

de la même manière et en précisant les mêmes

jours et lieux qu’il vient d’être dit, pour qu’ils se présentent

devant moi.

En outre, de là je

me suis transporté au Plessis-Saint-Benoist à l’hôtel

du dit Rivet et là en présence de plusieurs personnes

j’ait fait les convocations susmentionnées à l’identique

pour qu’ils se présentent devant moi comme déjà

dit.

Et en vertu du pouvoir qui

m’en a été conféré j’ai donné

ordre aux susdits prévôt et sergents que le samedi

[18 juin] qui vient qui est jour de marché à Janville,

ils convoquent ou fassent convoquer les susnommés pour qu’ils se

présentent devant moi le dimanche [3 juillet] après la Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin] à Janville, comme déjà dit. Le dit Robin

Thureau m’a rapporté que cette convocation avait été

faite de la manière qui le lui avait été ordonnée.

En outre, chers messieurs,

le dimanche [3 juillet] après la

Saint-Pierre-et-Saint-Paul [mercredi 29 juin], je me suis

transporté au dit lieu de Janville.

|

et (f°223v°) avant que je allasse

en jugement vint / Jehans Legrand dyenville qui cousins / et amis

se disoit du dict Rivet et Guiot / et appella avec luy le curé

dyenville (5) lequel curé me

monstra unes lettres / qui scellees estoient si comme il / apparoist

de premiere face du scel de la / cour l’official de sens esquelles

entre / les aultres choses estoit contenu que (10) Guiot fils de monsieur

Guy dauton / chevallier s’estoit rendu comme clerc en / la prison lofficial

de sens et pour ce / que je Thomas dessusdict les / fesoie appeler

comme commissaires (15) dudict seigneur sus le faict dont on / les poursuit

me mandoit adiourner / comme commissaire devant lofficial de / sens

a une certaine journéé après ceste / magdelaine

et en requist ledict (20) Jehans ledict curé que il majournast

/ auquel curé je respondy que par la / vertu du mandement adiourner

ne me (f°224r°) devoit et ou cas ou il le feroit / je faisoie protestation

de mes interests / despens et domaiges demander contre / eux en lieu et

en temps en disent (5) que je nestoie leur subget en nulle / maniere quar

je estoie demorant / a Paris hors de la jurisdiction / ordinaire dudict

official ne navoi / faict contrame [Lisez:

contraire] ne delict en leur (10) jurisdiction ordinaire ne ne

se / ventoient en leurs lettres parquoy / nulle jurisdiction peussent exerciter

/ en moy et quant li curez est oy ceste / response si se doubta et respondy

(15) que il ne feroit mie l’adiournement /

item

celle mesme journéé en jugement / moy present firent

lire ledicts / Jehans [Lisez: Jehan et] Jehan

De la gravelle / escuiers comme amis charnels (20) dudict Guion

la lettre dudict / official et me requirent que (f°224v°) je

n’allasse avant au ban contre / ledict Guiot quar il estoit clerc /

et rendus comme clerc en la / prison dudict official comme dict

(5) est et je leurs respondi que / quant je verroie ledict Guiot ne

/ ame qui se vosist fondez pour li je / savoie bien que je avoie a faire

/ mes pour chose quil deissent je ne (10) lairoie que je ne le meisse

en / deffaut mesmement que le dict / guiot subget et de la jurisdiction

[de (rayé)] / ordinaire lEvesque de chartres

/ et y avoit esté faict le delict (15) pourquoy il sembloit

que ce fut / barat fuite et chose afaitie

|

[Rapport de Thomas au Parlement, suite

(Convocation non notifiée de l’official de Sens)]

Et, avant que je ne procède

au jugement, s’est présenté Jean Legrand de Janville,

qui se disait cousin et ami du dit Rivet et de Guyot et il a appelé

à le rejoindre le curé de Janville.

Ce curé m’a montré

une lettre qui était scellée, à ce qu’il semble

en première apparence, du sceau du tribunal de l’official

de Sens.

Dans cette lettre, entre autres

choses, il était porté que Guyot, fils du chevalier

monsieur Guy d’Authon, s’était porté prisonnier en

tant que clerc, à la prison de l’official de Sens.

Et, parce que moi, le

susdit Thomas, je les faisais convoquer, en tant que commissaire

du susdit seigneur [le roi] relativement au méfait pour lesquels

ils sont poursuivis, [cette lettre] ordonnait de me convoquer en tant

que commissaire devant l’official de Sens à une certaine audience

après la Sainte-Marie-Madeleine.

Et Jean a demandé au

curé de le faire, c’est-à-dire de me convoquer. J’ai

répondu en disant au curé qu’en vertu de l’ordonnance

royale il ne devait pas me convoquer et qu’au cas où il ferait,

je prévenais solennellement que je requerrais contre eux

remboursement des intérêts, des dépens et des

dommages, en lieu et en temps, alléguant que je n’étais

leur sujet en aucune façon. En effet je me trouvais résider

à Paris, hors de la juridiction ordinaire du dit official,

je ne leur avais fait tort ni aucun délit dans leur juridiction

ordinaire, et ils ne s’appuyaient dans leur lettre sur aucune raison

par laquelle ils puissent exercer sur moi quelque juridiction.

Et quand le curé a entendu

cette réponse, il a hésité, et a répondu

qu’il ne notifierait pas cette convocation.

De plus, lors de cette même audience, en ma présence,

le dit Jean et Jean de La Gravelle, tous deux écuyers, en temps

qu’amis intimes du dit Guyon, ont fait lire la lettre du dit official

et m’ont requis de ne pas entreprendre le ban contre le dit Guyot, en

temps que clerc se trouvant dans la prison de l’official de Sens, comme

il a été dit.

Et je leur ai répondu

que quand je verrais le dit Guyot ou quelqu’un qui accepte d’avoir

procuration de lui, je savais bien ce que j’aurais à faire,

mais quoi qu’ils disent, je n’aurais de cesse de le mettre en défaut,

vu surtout que le dit Guyot [était] de sujet et soumis à

la juridiction de l’évêque de Chartres et que c’est là

qu’avait été commis le délit. En raison de quoi

il semblait que c’était là fourberie, échappatoire

et faux-semblant.

|

et vuil / mi chiers seigneurs que vous / saichiez que

celle mesme journéé / moy estant en jugement Jehan

(20) Legrand d’yenville Jehans de la / gravelle et plusieurs aultres

(f°225r°) qui cousins se disoient dudict / Rivet et Guiot me

presenterent / unes lettres du Roy en laquelle / le Roy mesme me mandoit

que (5) gardéé la coustume du pais joute / la commission

à moy faicte je allasse / avant en ceste besoigne et me offrirent

/ a faire tantost foy des dictes coustumes / lesquelles ils allegoient

estre (10) telles comme est faict mention / en ladicte information

auxquels je / respondi que ladicte information

volentiers / je recevoie et quanque bailler me / voldroient aucques desquelles

choses (15) bailler et enformer furent defaillant /

|