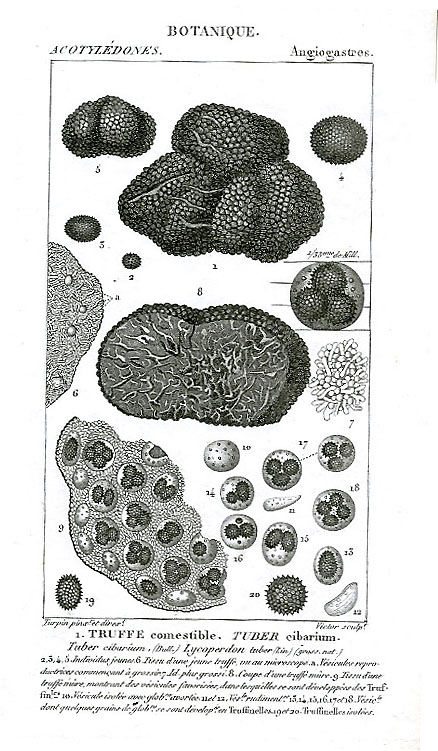

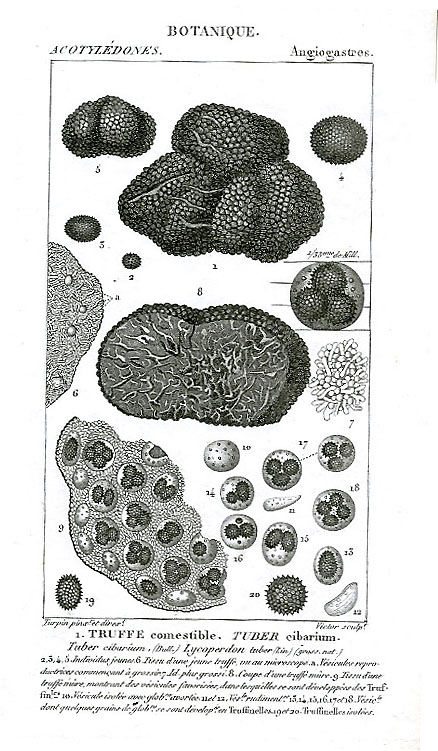

Truffe noire |

Truffe d’été |

Truffe d’hiver |

Truffe jaune |

|

|

|

|

Truffe noire |

Truffe d’été |

Truffe d’hiver |

Truffe jaune |

| Didier Poupier descend

d’une famille qui pratiqua la trufficulture à Étampes pendant

deux générations. Il nous raconte son histoire. Voilà

une contribution qui devrait attirer l’attention des historiens du pays d’Étampes

sur un aspect méconnu de l’économie locale. Nous joignons en

Annexes quelques pistes bibliographiques et deux

textes anciens respectivement de 1884 et 1952 qui récapitulent chacun en son temps le peu

qu’on savait alors de ce mystérieux champignon et qui tous deux citent

Étampes comme un site bien connu des trufficulteurs. Bernard Gineste, février 2007

|

|

Didier Poupier

La culture de la truffe à Étampes par la famille Poupier 2007 La famille Poupier est originaire de Châtel-Gérard, petit village situé au sud-est de l’Yonne, dans l’ancienne province de la Bourgogne.  Jean-Pierre Poupier

(né en 1795) y épouse en 1826 sa lointaine cousine Catherine

Poupier (née en 1809). Ils auront dix enfants. Jean-Pierre exerçait

déjà le métier de truffier. Quatre de ses fils vont

perpétuer son activité: Louis (1826-1911); François

(1829-1903); André (1831-1900); et Eugène (1837-1877).

Jean-Pierre Poupier

(né en 1795) y épouse en 1826 sa lointaine cousine Catherine

Poupier (née en 1809). Ils auront dix enfants. Jean-Pierre exerçait

déjà le métier de truffier. Quatre de ses fils vont

perpétuer son activité: Louis (1826-1911); François

(1829-1903); André (1831-1900); et Eugène (1837-1877).Ils partent même à la recherche du fin champignon dans les forêts de l’Orléanais durant une certaine période de l’année. André s’établit à Mer (41), alors que Louis, François et Eugène élisent domicile en la ville d’Étampes vers 1855 et y introduisent la culture de la truffe. Ils louent des bois aux environs de la ville et se livrent alors au commerce en gros des truffes. Une meute de chiens leur permet de rechercher le précieux tubercule. Pionniers de cette culture en Essonne, ils voient apparaître différents concurrents. Homme de science, Émile Boulanger étudie une culture scientifique de la truffe à Morigny-Champigny. L’Almanach d’Étampes de 1896 nous apporte ces informations: «Il y a trois espèces de truffes à Étampes: la truffe d’hiver, récoltée de novembre à février, la truffe d’été, récoltée de mai à septembre, et la truffe à petits grains, récoltée à la même époque que la précédente. La production truffière d’Étampes est bien inférieure à celle des centres truffiers du Midi, tant en quantité qu’en qualité. Nos truffes noires ne peuvent rivaliser avec les autres; elles ont cependant certaines avantages. Très fines et très parfumées, elles sont aussi très précoces et arrivent à Paris en primeur dès la fin novembre, ce qui a une certaine importance si on sait que les truffes conservées ne valent pas les fraîches.» Les trois frères font alors souche à Étampes. Louis Poupier épouse en 1860 Marguerite Rifougoulet, native du Puy-de-Dôme. François épouse en 1861 Antoinette Lafarge, également native du Puy-de-Dôme. Cette dernière tient un commerce d’épicerie faïencerie place Notre-Dame à Étampes à la fin du XIXe siècle. Eugène épouse en 1862 Rose Alexandrine Boinquet, native d’Étampes (mes arrière-grand-parents). La famille a une nombreuses descendance, mais seul le fils aîné de François, Germain Paul Poupier (1862-1934) perpétue l’activité truffière de ses pères et oncles. Il est mentionné dans le recensement de la population de l’année 1911. Il exerce à cette date le métier de truffier et est domicilié 12 rue du Puits-de-la-Chaîne. Il semble qu’il ait quitté Étampes et abandonné la culture du champignon peu après. L’activité truffière de ma famille aura donc duré une soixantaine d’années (de 1855 aux alentours de 1911) sur le territoire de la commune d’Étampes et de ses environs. Il y a une vingtaine d’années, des cousins très âgés et vivant encore à Châtel-Gérard me signalaient que cette famille jouissait d’une réputation de propriétaires aisés, grâce en particulier à la culture de la truffe. J’ignore s’il en fut de même pour les trois frères installés à Étampes. A ce jour, deux concessions à perpétuité subsistent comme souvenir du passage de cette famille dans la ville. Didier Poupier, 9 février

2007.

|

1. L’ouvrage fondateur

de la mycologie moderne (c’est-à-dire de la science qui s’occupe

spécialement des champignons tels que la truffe) est dû à

un certain Jean-Jacques Paulet. Il est à remarquer que le scientifique

qui marqua son plus fort appui à la publication de cet ouvrage pionnier

fut le grand Étampois Jean-Étienne

Guettard, dont un libraire vendait en ligne, 2007, un manuscrit

dont la place naturelle serait le Musée d’Étampes, s’il n’était

pas si coûteux.

1. L’ouvrage fondateur

de la mycologie moderne (c’est-à-dire de la science qui s’occupe

spécialement des champignons tels que la truffe) est dû à

un certain Jean-Jacques Paulet. Il est à remarquer que le scientifique

qui marqua son plus fort appui à la publication de cet ouvrage pionnier

fut le grand Étampois Jean-Étienne

Guettard, dont un libraire vendait en ligne, 2007, un manuscrit

dont la place naturelle serait le Musée d’Étampes, s’il n’était

pas si coûteux.Jean-Étienne GUETTARD (1715-1786), comte Claude-Louis BERTHOLLET (chimiste membre de l’Académie des sciences, co-fondateur de l’école Polytechnique, 1749-1822), Jean d’ARCET (chimiste, directeur de la Manufacture de Sèvres, 1725-1801), DERCERNET, DUHAUME, THIÉRY & JALIN, Le Traité des champignons de Jean-Jacques Paulet [in-4°; 3 p.; manuscrit rédigé par Guettard et signé des autres; analyse de ce travail qui recommande son édition; Corrections et collages, d’une autre main], 7 janvier 1784 [manuscrit décrit et mis en vente pour 750 € par LORIENT 2007].  2.

On aura noté par ailleurs que Didier Poupier cite un texte publié

par Émile Boulanger dans l’Almanach

d’Étampes de 1896. Ce savant trufficulteur et mycologue étampois

a publié par ailleurs au moins deux études sur la question:

2.

On aura noté par ailleurs que Didier Poupier cite un texte publié

par Émile Boulanger dans l’Almanach

d’Étampes de 1896. Ce savant trufficulteur et mycologue étampois

a publié par ailleurs au moins deux études sur la question:Émile BOULANGER, Germination de l’ascospore de la truffe [grand in-4°; 20 p.; planches], Rennes, Oberthür, 1903. Émile BOULANGER, Les ‘Mycelium’ truffiers blancs [suivi de:] Louis MATRUCHOT (1863-1920), Sur la Culture artificielle de la truffe [grand in-4°; 23 p.; planches], Rennes, Oberthür, 1903. Un libraire vendait en ligne en 2007 un exemplaire de cet ouvrage pour 350 €, tout en précisant que «L’auteur cultivait des truffes dans les bois des environs d’Etampes». Didier POUPIER, «Ascendance de Marcelle Eugénie Poupier», in Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/cge-poupier01.html, 2007. Didier POUPIER, «La culture de la Truffe à Étampes par la famille Poupier», in Corpus Étampois, http://corpusetampois.com/che-21-poupier2007truffe.html, 2007.

4. Et pour goûter... LE VIEUX CHAUDRON [restaurant étampois à Ormoy-la-Rivière], «Menu Plaisir 32,00 €», http://netagone.prosygma-serveur.net/chaudron/@_menu_plaisir/index.asp, en ligne en 2007 [«La volaille fermière pochée, sauce suprême à la saveur truffe, mousseline de pommes de terre aux truffes du Gâtinais.»] |

|

Adolphe Chatin

Instruction pour la culture de la truffe Magasin Pittoresque, 1884  Cultiver la truffe semble

un paradoxe, et cependant c’est chose passée dans la pratique de

plusieurs de nos départements, grands producteurs de ce champignon

souterrain. La culture de la truffe est née dans le département

du Vaucluse; c’est aussi dans ce département et dans celui des Basses-Alpes,

son voisin, que cette culture a fait le plus de progrès.

Cultiver la truffe semble

un paradoxe, et cependant c’est chose passée dans la pratique de

plusieurs de nos départements, grands producteurs de ce champignon

souterrain. La culture de la truffe est née dans le département

du Vaucluse; c’est aussi dans ce département et dans celui des Basses-Alpes,

son voisin, que cette culture a fait le plus de progrès. Cette culture est des plus simples. «Si vous voulez des truffes, disait de Gasparin il y a quarante ans, semez des chênes.» C’est que de Gasparin habitait au pied du mont Ventoux, sur les pentes duquel d’intelligents rabassiers (chercheurs de truffes), guidés d’abord par le hasard, firent les premiers semis. On peut réduire à ceci les conditions de la culture de la truffe: semer des glands truffiers sur une terre calcaire et dans un climat propre à la maturation du raisin. Disons tout d’abord que l’on donne le nom de glands truffiers aux glands tombés sur le sol des truffières ; d’ordinaire, ces glands proviennent des chênes mêmes qui abritent et sans doute alimentent les truffières. Ces chênes sont d’ailleurs, dans le Poitou et le Périgord, le Quercus pubescens; en Provence, ce même Quercus et le Quercus Ilex, et parfois le Pinus Halepensis. [p.43] Il ne faudrait pas cueillir les glands sur l’arbre même, car ce n’est qu’en tombant sur la terre qu’ils ont une chance d’emporter, avec des parcelles du sol, les spores ou graines de la truffe, lesquelles germant avec le gland du chêne, et se développant parallèlement à lui, produiront le mycélium ou blanc de la truffe. La présence exclusive des truffes sur les sols calcaires est un fait constant d’observation dont on ne citera ici qu’un cas particulier d’une grande netteté. Quand on se rend de Poitiers à Périgueux en passant par Limoges, on quitte les truffes, en même temps que le calcaire, après Montmorillon, pour les perdre de vue sur tout le sol granitique du plateau central et les retrouver, avec les formations calcaires, dès qu’on approche de Thiviers, où est un marché de truffes assez important. Tous les sols calcaires peuvent produire des truffes, mais il semble que les plus favorables soient les terrains jurassiques ; à ce point que la carte de ces terrains est à peu près, du Dauphiné et de la Provence au Poitou, la carte de la production truffière. Il résulte des faits observés que la truffe dépasse un peu la vigne en altitude dans les montagnes du Dauphiné et la Provence. Étant données les conditions propres à la culture des truffes, la récolte suivra les semis après six ans en Provence, après huit ou dix ans dans le Poitou et les zones situées plus au nord. Les soins à donner aux futures truffières consistent en un simple labour en avril, le repos de la terre étant nécessaire pendant le reste de l’année, sous peine de nuire à la formation des truffes.  Quant aux produits que peut

donner la culture des truffes, on s’en fera une idée en considérant

que les hectares de bois truffiers créés aux portes de Carpentras,

sur un sol caillouteux qui se louait à peine 50 francs, donnent en

moyenne, par hectare, pour 200 francs de truffes. A Montagnac (Basses-Alpes)

sont aussi des truffières prospères.

Quant aux produits que peut

donner la culture des truffes, on s’en fera une idée en considérant

que les hectares de bois truffiers créés aux portes de Carpentras,

sur un sol caillouteux qui se louait à peine 50 francs, donnent en

moyenne, par hectare, pour 200 francs de truffes. A Montagnac (Basses-Alpes)

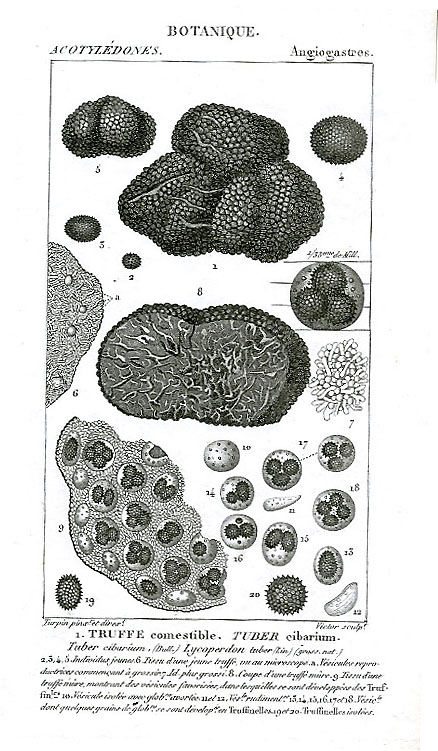

sont aussi des truffières prospères.Dans tout ce qui précède on a eu en vue la truffe dite de Périgord (Tuber cibarium ou melanosporum), qui garde ses qualités en tous lieux, même à Étampes et à Corbeil, aux portes de Paris.  En quelques contrées,

notamment en Bourgogne et en Champagne, on récolte beaucoup de truffes,

mais des truffes peu estimées hors du pays et qui se rattachent à

deux espèces, peut-être à trois, les Tuber mesentericum,

brumale et burgundicum ou uncinatum.

En quelques contrées,

notamment en Bourgogne et en Champagne, on récolte beaucoup de truffes,

mais des truffes peu estimées hors du pays et qui se rattachent à

deux espèces, peut-être à trois, les Tuber mesentericum,

brumale et burgundicum ou uncinatum. Or, la qualité des truffes tenant moins au climat qu’à l’espèce, comme on le constate tous les jours pour les cerises, les primes, les poires, etc., la Bourgogne et la Champagne feraient bien de remplacer, et la chose est facile, avec des glands truffiers tirés de Provence, etc., leurs mauvaises truffes par la truffe dite du Périgord. On ne saurait trop appeler l’attention sur ce fait, que la truffe, prospérant comme la vigne sur les terres maigres et rocailleuses, est tout indiquée pour remplacer celle-ci dans beaucoup de contrées dévastées par le phylloxera. Adolphe Chatin

Publications de Chatin sur la Truffe: |

|

Roger Heim La truffe garde son mystère et l’on ignore encore comment elle se reproduit 1954  Il n’est pas étonnant

que par leur forme globuleuse, leur apparence inorganisée, l’absence

de racines ou même visiblement de filaments mycéliens, par

leur croissance mystérieuse se déroulant au sein de l’obscurité

du sol, leur couleur généralement et pareillement ténébreuse,

l’odeur souvent forte ou agréable de leur chair, enfin les qualités

gustatives de celle-ci, les truffes aient attiré depuis longtemps

la curiosité des hommes et provoqué quant à leur nature

les interprétations les plus variées, les plus fantaisistes

et les plus inexactes.

Il n’est pas étonnant

que par leur forme globuleuse, leur apparence inorganisée, l’absence

de racines ou même visiblement de filaments mycéliens, par

leur croissance mystérieuse se déroulant au sein de l’obscurité

du sol, leur couleur généralement et pareillement ténébreuse,

l’odeur souvent forte ou agréable de leur chair, enfin les qualités

gustatives de celle-ci, les truffes aient attiré depuis longtemps

la curiosité des hommes et provoqué quant à leur nature

les interprétations les plus variées, les plus fantaisistes

et les plus inexactes. Les Anciens connaissaient ces productions sur lesquelles leurs opinions n’étaient pas concordantes. Pour Pline, elles étaient une callosité de la terre, pour Plutarque le résultat de l’action combinée du tonnerre, de la pluie et de la chaleur sur les sels du sol, pour Dioscoride une racine, pour Théophraste enfin, et plus exactement, un végétal. Mais quel curieux, quel aberrant végétal, réduit à une telle simplicité d’aspect et de structure, et dont on ne connaissait que l’état adulte! Sur ce point, depuis plus de deux mille ans, l’ignorance de la science est restée totale — ou presque: nous ne possédons guère de données sur les modalités de l’évolution de ce champignon au cœur de son refuge souterrain, et, comme l’écrit G. Mélençon dans son remarquable ouvrage sur les truffes d’Europe (Muséum Paris, édit., 1938): «C’est ici la cause du mystère de la truffe, de cette ignorance irritante, de ce malaise qui a traversé les siècles et qui, après avoir troublé les Anciens, incommode encore les Modernes.» Sur le problème posé par les écrivains de l’antiquité se succédèrent dix siècles d’ignorance et d’oubli au long du moyen âge, et ce n’est qu’au XVIe siècle que la truffe réapparaît dans tout l’éclat de sa suprématie culinaire sur les tables les plus réputées de France et d’Italie. Bientôt au règne de Louis XIV, puis sous celui de Buffon, elle s’imposera dans les dîners fins. Ses propriétés aphrodisiaques ajoutent aux mérites de sa réputation. Elle est devenue, elle aussi, une royauté. Mais les savants du Jardin du Roy se sont déjà préoccupés de rechercher sa vraie nature: le botaniste Tournefort et le chimiste Geoffroy le Jeune examinent les sortes de microscopiques graines dont la chair est farcie. En 1729, Micheli en perçoit la signification: elles naissent par pelotons à l’intérieur de sacs, à la manière des spores de ces champignons qu’on appellera plus tard ascomycètes, vaste groupe auquel se rattachent les morilles, les helvelles, et plus généralement les pézizes. Mais nos connaissances sur l’origine et la constitution des truffes devaient subir au cours du XIXe siècle l’assaut des jugements les plus erronés, qui tenaient au fait que l’intérêt économique de ces organismes et leur relative rareté conduisaient à des essais de culture auxquels se livraient des esprits mieux orientés vers le profit commercial que nourris de compétence scientifique, prêts cependant à apporter, dans le conflit auquel participaient les vrais naturalistes, des opinions aussi tranchantes que gratuites. Ainsi celles-ci rejoignaient celles des philosophes romains: mêmes erreurs, même reflet de l’excès imaginatif des observateurs superficiels. A l’époque du second Empire, c’est la thèse d’un avocat riche en verve et pauvre en science, Jacques de Valserres, qui prévaut dans les salons: on en est venu à assimiler les truffes à des sortes de galles produites par les racines des chênes. Pour l’abbé Charvat, ce seraient les branches de l’arbre qui laisseraient écouler un exudat susceptible peu à peu de se muer en tubercule organisé pénétrant dans le sol.  Mais voici apparaître

la fameuse théorie de la mouche truffigène que les mycologues

de la fin du XIXe siècle auront tant de mal à détruire.

Une observation exacte est à la base de cette conception: dans les

bois de chênes riches en truffes, on aperçoit parfois de petits

nuages d’une sorte de mouche, diptère du genre Helomyza, qui

vole à proximité de la terre, montrant une prédilection

pour certains endroits précis où l’observateur, en grattant

le sol, atteindra aisément une truffe, exactement comme le pêcheur

trouve la palourde sur la grève exondée grâce à

la double perforation du manteau sableux qui indique la présence du

coquillage souterrain.

Mais voici apparaître

la fameuse théorie de la mouche truffigène que les mycologues

de la fin du XIXe siècle auront tant de mal à détruire.

Une observation exacte est à la base de cette conception: dans les

bois de chênes riches en truffes, on aperçoit parfois de petits

nuages d’une sorte de mouche, diptère du genre Helomyza, qui

vole à proximité de la terre, montrant une prédilection

pour certains endroits précis où l’observateur, en grattant

le sol, atteindra aisément une truffe, exactement comme le pêcheur

trouve la palourde sur la grève exondée grâce à

la double perforation du manteau sableux qui indique la présence du

coquillage souterrain.  Les habitants des pays dits truffiers — comme le

Périgord ou le Vaucluse — savent utiliser cet indice pour découvrir

le champignon hypogé en l’absence de truie ou de chien. Cette chasse

porte un nom: la recherche à la mouche. L’explication fausse qui attribuait

aux truffes la nature de galles a trouvé dans cette relation entre

l’insecte et le tubercule fongique son critère essentiel; de même

qu’une galle ou cécidie est l’excroissance résultant de la piqûre

d’un insecte sur une partie végétale, de même, pour Et.

Bonnet et pour le trufficulteur Martin-Ravel, la truffe, liée aux

racines du chêne, est une galle provoquée par l’action perforatrice

des diptères, exactement comme sur le même arbre la noix de galle,

sphérique et foliaire, est celle qu’a produite la piqûre des

cynips.

Les habitants des pays dits truffiers — comme le

Périgord ou le Vaucluse — savent utiliser cet indice pour découvrir

le champignon hypogé en l’absence de truie ou de chien. Cette chasse

porte un nom: la recherche à la mouche. L’explication fausse qui attribuait

aux truffes la nature de galles a trouvé dans cette relation entre

l’insecte et le tubercule fongique son critère essentiel; de même

qu’une galle ou cécidie est l’excroissance résultant de la piqûre

d’un insecte sur une partie végétale, de même, pour Et.

Bonnet et pour le trufficulteur Martin-Ravel, la truffe, liée aux

racines du chêne, est une galle provoquée par l’action perforatrice

des diptères, exactement comme sur le même arbre la noix de galle,

sphérique et foliaire, est celle qu’a produite la piqûre des

cynips.  Les naturalistes de l’Académie se refusant à

entériner une pareille doctrine, les journaux de l’époque

prennent à partie l’illustre compagnie: le Constitutionnel,

la Presse, la Gazette des campagnes ouvrent leurs colonnes

aux diatribes du polémiste Valserres, qui a embrassé la théorie

de la « truffe-noix de galle » et n’hésite pas à

prétendre «faire valoir toute l’absurdité des doctrines

vermoulues de l’Académie», c’est-à-dire en fait de Tulasne,

l’une de plus pures gloires du Muséum et l’un des fondateurs de la

science mycologique.

Les naturalistes de l’Académie se refusant à

entériner une pareille doctrine, les journaux de l’époque

prennent à partie l’illustre compagnie: le Constitutionnel,

la Presse, la Gazette des campagnes ouvrent leurs colonnes

aux diatribes du polémiste Valserres, qui a embrassé la théorie

de la « truffe-noix de galle » et n’hésite pas à

prétendre «faire valoir toute l’absurdité des doctrines

vermoulues de l’Académie», c’est-à-dire en fait de Tulasne,

l’une de plus pures gloires du Muséum et l’un des fondateurs de la

science mycologique.  Ce dernier avait fait la preuve irréfutable

que les truffes étaient de champignons souterrains de l’ordre des ascomycètes

et donné l’explication de la présence de mouches dites truffigènes;

ces insectes vivent de truffes, comme bien d’autres de ces animaux dont les

femelles déposent leurs œufs dans les champignons; celles d’Helomyza,

trufficoles, guidées par les effluves odorants émanant des

truffes, pénètrent dans le sol à la découverte

de celles-ci, y introduisent leur ponte, se retirent comme elles sont venues,

réintègrent la surface et reprennent leur vol. Les larves,

sitôt écloses, se trouveront au sein même du garde-manger

que la nature aura placé si avantageusement à leur immédiate

portée. Grâce à l’alimentation que la chair du champignon

leur apporte, les jeunes diptères poursuivront rapidement leur métamorphose

vers le stade parfait.

Ce dernier avait fait la preuve irréfutable

que les truffes étaient de champignons souterrains de l’ordre des ascomycètes

et donné l’explication de la présence de mouches dites truffigènes;

ces insectes vivent de truffes, comme bien d’autres de ces animaux dont les

femelles déposent leurs œufs dans les champignons; celles d’Helomyza,

trufficoles, guidées par les effluves odorants émanant des

truffes, pénètrent dans le sol à la découverte

de celles-ci, y introduisent leur ponte, se retirent comme elles sont venues,

réintègrent la surface et reprennent leur vol. Les larves,

sitôt écloses, se trouveront au sein même du garde-manger

que la nature aura placé si avantageusement à leur immédiate

portée. Grâce à l’alimentation que la chair du champignon

leur apporte, les jeunes diptères poursuivront rapidement leur métamorphose

vers le stade parfait. Mais il en a été pour Tulasne comme pour Pasteur. La vérité par la science devait bientôt triompher. La théorie déraisonnable du polémistes ignorant s’effondrait. Les vues exactes de l’Italien Vittadini et de Tulasne, confirmées par les travaux du Français Chatin, à la fin du siècle dernier s’imposaient définitivement. ~~

Comme presque toujours,

l’application fructueuse ne peut que suivre l’explication précise

que la recherche pure a fini par mettre au point. Une méthode rationnelle

de culture de la truffe ne pourra reposer que sur la connaissance, définitivement

éclairée, de la nature et de la biologie de ce champignon.

Ce qui ne veut pas dire que l’empirisme, souvent conséquence de l’intuition

pénétrante ou d’une judicieuse remarque inexpliquée

mais exacte, ne garde pas en la matière, aujourd’hui encore, un solide

pouvoir. Deux méthodes ont été suivies dans de tels

essais; la culture directe de la truffe est l’application de cette

pratique agricole qui tire de l’ensemencement de la graine l’espérance

en la venue d’un végétal de la même espèce, la

culture indirecte s’efforce simplement d’améliorer certaines

circonstances naturelles, en un lieu favorable, pour aider l’apparition et

augmenter le rendement ou la production locale de ce champignon. On a beaucoup étudié les conditions de composition des composts susceptibles de permettre la germination des spores des truffes. Buffon fut un de ceux qui tentèrent, dans son domaine de Montbard, en y transportant des spécimens frais de truffes de Bourgogne, cette culture directe. Il y échoua. Plus tard, le comte de Noé prétendit avoir recueilli des truffes dans une charmille où des épluchures de ces tubercules avaient été abandonnées quelques années auparavant. Cette observation rejoint celle que cite à propos de la morille le baron d’Yvoire: au long d’une allée, des pompiers, dans l’attente de l’arrivée d’un quelconque sous-préfet, avaient mangé des pommes et rejeté les débris au lieu même où leur patience s’exerçait; l’année suivante, une floraison de morilles courait au long des bas-côtés de l’avenue, ce qui coïncidait avec cette remarque que la compote de pommes est favorable à la culture de cet autre ascomycète. En fait, nous ignorons encore si les relations intimes entre la truffe et les racines du chêne — relations appelées mycorhiziques — sont obligatoires. (On a cité également le cas de truffes poussées dans un tonneau de marc de raisin oublié sous un chêne.) Mais, ce qui n’est pas niable, c’est que la présence de chênes favorise considérablement la production de ce champignon.  Dans le Périgord, où croît

assez communément la truffe de beaucoup la plus estimée (Tuber

melanosporum), à odeur très agréablement suave,

revêtue d’une sorte d’armure de verrues cannelées, pyramidales,

à six pans; dans la région bourguignonne, où vient la

truffe dite de Bourgogne (Tuber uncinatum), moins réputée,

à verrues petites et non striées; dans le Piémont, où

pousse la truffe blanche (Tuber magnatum), bosselée, à

odeur d’ail, à surface jaunâtre et lisse, consommée,

mais à chair bien moins délicate, les paysans savent généralement

qu’en plantant des chênes sur des terres aérées, calcaires

et peu profondes, jusque-là improductives, de préférence

pierreuses, mais humides et exposées au midi — sauf si le sol est

très perméable —, on risque d’y préparer une truffière

qui, quelques années plus tard, sera productive, alors que l’abattage

d’arbres dans un bois à truffes ne tarde pas à provoquer la

stérilisation du sol en ces champignons.

Dans le Périgord, où croît

assez communément la truffe de beaucoup la plus estimée (Tuber

melanosporum), à odeur très agréablement suave,

revêtue d’une sorte d’armure de verrues cannelées, pyramidales,

à six pans; dans la région bourguignonne, où vient la

truffe dite de Bourgogne (Tuber uncinatum), moins réputée,

à verrues petites et non striées; dans le Piémont, où

pousse la truffe blanche (Tuber magnatum), bosselée, à

odeur d’ail, à surface jaunâtre et lisse, consommée,

mais à chair bien moins délicate, les paysans savent généralement

qu’en plantant des chênes sur des terres aérées, calcaires

et peu profondes, jusque-là improductives, de préférence

pierreuses, mais humides et exposées au midi — sauf si le sol est

très perméable —, on risque d’y préparer une truffière

qui, quelques années plus tard, sera productive, alors que l’abattage

d’arbres dans un bois à truffes ne tarde pas à provoquer la

stérilisation du sol en ces champignons. La méthode Bressy consiste à semer à la volée, au pied des chênes choisis, un mélange de cent kilos de terre de bruyère tamisée et de dix kilos de truffe, abandonné à la fermen-tation, malaxé, puis à labourer le dessus du sol. Avec la méthode Kiefer, c’est à partir de terre de truffière que le mélange est réalisé. La culture pure, au laboratoire, du mycélium truffier, obtenue par Matruchot, puis récemment par Chaze, n’a pas conduit jusqu’ici à améliorer le rendement d’une telle méthode. C’est la culture indirecte qui, dans l’état actuel de nos connaissances imparfaites — on ignore encore comment germe une spore de truffe —, reste la plus sûre. Son initiateur fut un Provençal, Joseph Talon (1810), modeste paysan du Vaucluse: ayant semé des glands dans une terre inculte et caillouteuse pour y mieux diriger son troupeau, il eut la surprise d’y recueillir peu d’années après quelques truffes. Un propriétaire de Carpentras, Auguste Rousseau, transposa le procédé dans le domaine de l’expérience, puis du rendement. Peu à peu le simple semis de glands fut remplacé par des procédés plus complexes, plus précis, plus favorables, par plantation — tous les huit mètres — de jeunes arbres préalablement développés en pépinière: sept ans au moins, douze ans au plus après la préparation d’une truffière artificielle, les chênes commencent à produire les précieux tubercules. Ils le feront durant vingt à trente ans. Mais on trouvera dans l’excellent ouvrage de G. Malençon, déjà cité, précisions et références à ce sujet. ~~

L’Italie et surtout la France

sont les pays les plus riches en truffes — une trentaine d’espèces

différentes — et les seuls où pratiquement les variétés

au goût délicat peuvent croître. Les appellations géographiques

qui leur sont données ne s’appliquent d’ailleurs qu’aux centres les

plus actifs en production; la truffe du Périgord vient aussi du Poitou

et jusque dans les Ardennes; celle de Bourgogne n’est pas rare en Champagne;

la vallée de la Seine, les coteaux d’Etampes abritent maintes espèces

de truffes noires comme la truffe dite d’été (Tuber aestivum)

ou jaunes (Tuber rufum), celle-ci est inconsommable.

L’Italie et surtout la France

sont les pays les plus riches en truffes — une trentaine d’espèces

différentes — et les seuls où pratiquement les variétés

au goût délicat peuvent croître. Les appellations géographiques

qui leur sont données ne s’appliquent d’ailleurs qu’aux centres les

plus actifs en production; la truffe du Périgord vient aussi du Poitou

et jusque dans les Ardennes; celle de Bourgogne n’est pas rare en Champagne;

la vallée de la Seine, les coteaux d’Etampes abritent maintes espèces

de truffes noires comme la truffe dite d’été (Tuber aestivum)

ou jaunes (Tuber rufum), celle-ci est inconsommable. J’ai moi-même recueilli une truffe noire et comestible autrefois sous un chêne du Pré-Catelan, au bois de Boulogne. Car les truffes comme les morilles, comme d’autres champignons souterrains, sont des espèces que la promiscuité humaine ne trouble guère. Elles appartiennent à ce cortège végétal qui semblerait n’avoir été créé, dirait Bernardin de Saint-Pïerre, que pour recevoir les soins de l’homme et plus encore sa bénédiction. Roger Heim,

de l’Académie des sciences, Directeur du Muséum national d’Histoire naturelle.

|

| Sources: Article manuscrit communiqué par Didier Poupier lors de notre soirée-débat du 9 février 2007 & recherches essentiellement sur la Toile par BG en février 2007.. |

|

|