|

Archives Municipales d’Étampes

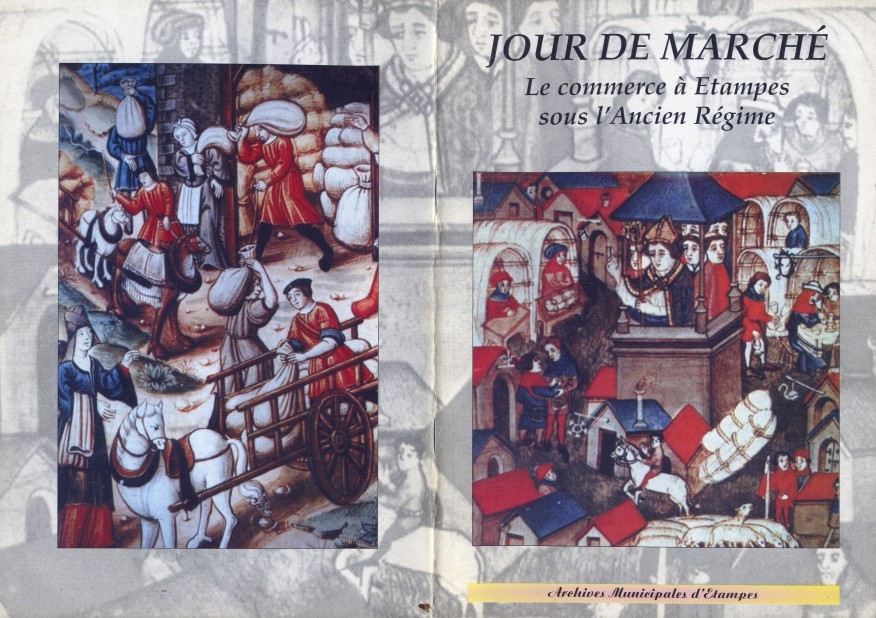

JOUR DE MARCHÉ

Le commerce à Etampes sous l’Ancien Régime

par

Clément Wingler

directeur des Archives municipales

A.M.E.

4, rue Sainte-Croix 91150 ETAMPES

|

|

SOMMAIRE.

AVANT-PROPOS (p.3). — ÉTAMPES AUX XIe ET XIIe SIÈCLES: VILLÉGIATURE

ROYALE ET NÉGOCE.— Le commerce sous les premiers

rois Capétiens (p. 5). — La fondation du marché Saint-Cilles (1123)

(p. 7). — LE COMMERCE SOUS LOUIS VII: L’ÂGE D’OR DU XIIe SIÈCLE.

— La charte royale de 1137: une monnaie stable (p. 10).

— La fondation de la foire Saint-Michel (1147) (p.11).

— Corporations ou métiers: la charte royale

de 1179 (p.12). —Vin et draps (p. 14). — DE L’ESSOR À LA CRISE: XIIIe

- XIVe - XVe S. — Les nouvelles paroisses (p.17).

— La

grande boucherie de Philippe Auguste (p.17). —Le désastre

de la Guerre de Cent Ans (p.18). — Renouveau et rivalités

après la paix de 1478 (p.19). —

LE COMMERCE SOUS LA RENAISSANCE: LE DERNIER AGE

D’OR (XVIe S.). — Coutume et commerce (p.22).

— Le Port (1490-1676) (p.24).

— LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME: LE COMMERCE

AUX XVIIe ET XVIIIe s. — Le déplacement de la foire Saint-Michel

(1774) (p.27). — Le marché Notre-Dame (p.28).

— Bouchers de la campagne et bouchers de la ville (p.29).

— La construction d’une nouvelle boucherie

et l’agrandissement du marché Notre-Dame (p.32). — Commerce et ordre public: l’ordonnance de 1779 (p.33)

— NOTES (p.37

[ici en marge du texte]).

|

|

AVANT-PROPOS

Celui qui s’intéresse à l’histoire économique et commerciale

d’Etampes sous l’Ancien Régime, cherchera en vain l’ouvrage susceptible

de lui en présenter une synthèse.

Seules quelques études partielles,

mais souvent de valeur, écrites par des érudits locaux à

la charnière de ce siècle et du précédent, lui

permettront de lever un coin du voile.

Pourtant, comment parvenir à comprendre

le passé de cette ville, sans prendre conscience que parmi les facteurs

divers qui ont concouru à façonner son identité urbaine

jusqu’à la Révolution, voire au-delà, l’élément

commercial a joué un rôle prépondérant dès

le Moyen-Age, jusqu’à donner naissance à tout un quartier:

celui de la place Saint-Gilles. C’est à l’agriculture et au commerce

que la ville doit ses deux âges d’or du XIIème siècle

et de la Renaissance. A la première période correspond la diffusion

d’une monnaie royale frappée à Etampes et la fondation d’importants

centres d’échanges qui existent encore de nos jours: le marché

Saint-Gilles et la foire Saint-Michel; à la seconde époque

se rattache le souvenir du Port, d’où partaient des bateaux chargés

de blé destinés à approvisionner la capitale.

Le présent livret n’entend pas combler

la lacune précitée: il ne contient pas un historique du commerce

à Etampes. Son ambition est moindre: il se propose de décrire

et de replacer dans le contexte de l’époque, quelques uns des principaux

dossiers et documents conservés dans les services publics d’archives.

Le lecteur constatera que certaines périodes,

notamment le Moyen- Age, ou certains aspects de la question, par exemple

le commerce de la boucherie, ont bénéficié d’un traitement

privilégié. Il ne s’agit pas là d’une démarche

arbitraire, mais du résultat de l’existence ou de la disponibilité,

dans le premier cas, de pièces de première importance, et,

dans le second cas, de sources particulièrement abondantes. La période

moderne n’a été traitée que très superficiellement,

faute de temps. Elle fera l’objet d’une étude qui paraîtra

ultérieurement.

À ÉTAMPES,

avril 1997

Clément WINGLER [p.4]

|

Illustration: Troupeau de

moutons sur le chemin Saint-Jean, allant à la plaine de Guinette.

Par Narcisse Berchère, s.d., Musée d’Étampes).

[p.5]

|

|

|

ETAMPES AUX Xe ET XIe SIÈCLES:

VILLÉGIATURE ROYALE ET NÉGOCE

Faute de sources manuscrites antérieures au Xlème siecle,

il apparaît illusoire de chercher à savoir quelle a pu être

la vie économique et commerciale de la première ville d’Etampes

détruite en 911 par les envahisseurs normands.

Seule nous est connue la situation géographique

favorable qui est celle de la cité depuis la période gallo

romaine, au cœur d’un terroir riche, arrosé de rivières, propice

à la culture des céréales et de la vigne, en bordure

de l’importante voie qui traverse la région du nord au sud, reliant

Paris â Orléans.

|

|

LE

COMMERCE SOUS LES PREMIERS ROIS CAPÉTIENS

A partir de 987, Etampes connaît le

gouvernement direct des premiers rois Capétiens qui font de la ville

leur lieu de résidence favori. Robert II le Pieux (roi de 996 à

1031) fonde les églises Saint-Basile et Notre-Dame, et la reine Constance

fait ériger un Palais du Séjour aux jardins semble-t-il magnifiques,

arrosés par la Louette et la Chalouette détournées

de leur cours naturel.

La maîtrise de l’eau en tant que force

motrice permet de développer des industries nouvelles, d’établir

des moulins destinés à recevoir les grains et à permettre

notamment le tissage des draps. Leur existence est avérée

par un diplôme (1) de Henri 1er.

Vignes et blés constituent les principales

ressources de la ville. Les greniers et celliers royaux font partie intégrante

de l’ensemble de bâtiments que constitue le Palais du Séjour.

Selon dom Basile Fleureau (2), “le palais

(est) composé de plusieurs corps d’Hôtel sous lesquels il y

(a) caves et au dessus greniers qui servent à retirer vins et blés

que l’on recueille dans les vignes et sur les terres du roi, avec ceux

qui proviennent de ses moulins et autres rentes et droits qui lui (appartiennent).”

Au Xlème siècle la ville se

compose de deux entités distinctes éloignées de plus

d’un kilomètre: Stampae veteres (Etampes-les-Vieilles), la ville

primitive et ouverte qui se confond aujourd’hui avec le noyau ancien du

quartier Saint-Martin, et Stampae castrum ou Stampae novae (Etampes le Châtel),

ville nouvelle sans doute protégée par des fortifications,

édifiée de par la volonté royale à l’ombre du

Palais du Séjour et des églises Notre-Dame et Saint-Basile

(3). [p.6]

Afin de favoriser la prospérité

de leur ville préférée, les premiers rois Capétiens

s’efforcent tout au long du XIème siècle, de rapprocher ces

deux entités urbaines, d’établir une continuité territoriale

entre elles. Le facteur commercial est le moyen privilégié

et déterminant retenu pour y parvenir. Trois documents de première

importance en font foi.

Datés de 1046, 1085 et 1123, ils montrent

une progression régulière dans la mise en œuvre de la politique

royale, même s’il faut se garder de voir dans chacun de ces actes

de gouvernement, la mise en application par étapes d’une politique

dûment planifiée sur le long terme. Néanmoins, le but

premier poursuivi rapprocher les deux entités pour garantir l’essor

d’Etampes et l’épanouissement du domaine royal, est toujours perceptible,

et les moyens employés pour y parvenir incitations économiques,

commerciales et fiscales, toujours identifiables.

Outre le développement de la ville,

un objectif second des rois de France apparaît peut être vers

la même époque, même s’il n’est pas encore clairement

exprimé. Né de l’observation de la nature et de l’extension

géographique des échanges favorisés par la mise en

œuvre de cette politique propice au commerce, il vise à transformer

Etampes, cité directement administrée et donc contrôlée

par le pouvoir Capétien, en un entrepôt vaste et sûr

pour l’approvisionnement de Paris.

Le premier des trois documents qui porte témoignage

de la politique royale est une confirmation de 1046 (4), dans laquelle Henri

1er cède plusieurs terres et droits aux chanoines qu’il vient d’installer

à Notre- Dame. Ceux-ci obtiennent entre autres, la dîme des

cultures royales au dessus d’Etampes-les-Vieilles, des terres non encore

défrichées dans l’espace qui sépare les deux entités

urbaines, un moulin, et un arpent et demi de vignes sous le Castrum. Les

bénéficiaires reçoivent également l’assurance

qu’ils seront préservés de tous actes de violence et abus de

pouvoir des officiers royaux ou des seigneurs des environs. Le roi veut ainsi

“encourager

les défrichements, favoriser la production agricole, par la suite et

pour cela, attirer snr ses domaines hôtes, colliberts, serfs, en les

rassemblant sous la protection et la bienveillance ecclésiastique,

en les entourant des garanties que la paix offre au travail” (5).

Dans le même esprit, Philippe 1er donne

en 1085 à la Maison-Dieu d’Etampes-les-Vieilles, une terre d’un

arpent située près d’un pont sur la Louette, et affranchit

les hôtes qui y sont installés, du paiement de toute imposition

ou taille due aux officiers royaux. Ces derniers ne pourront par ailleurs

exercer aucune brutalité à leur encontre. Le roi ajoute que

les hôtes qui le souhaitent, auront la possibilité de “venir

acheter ou vendre à son marché” et que dans ce cas, “on

ne leur demandera rien de plus que la légitime coutume du marché”,

c’est-à-dire aucune taxe supérieure à la somme fixée

par la coutume pour l’achat et la vente de denrées. En outre, “ils

ne seront pas obligés de faire crédit” (6). [p.7]

La volonté royale de provoquer par

des avantages fiscaux, l’installation de nouveaux habitants sur le no man’s

land qui s’étend entre les deux entités urbaines, est tout

à fait discernable.

Au-delà de son intérêt

premier, cette charte démontre l’existence d’un marché à

Etampes vers la fin du XIème siècle. En quel endroit se trouve-t-il?

Compte tenu du fait que les hôtes nouvellement établis “viendront”

au marché, on peut émettre l’hypothèse qu’il se tient

à l’intérieur de l’enceinte fortifiée d’Etampes-le-Châtel,

où la sécurité des marchands et des acheteurs peut

être garantie (7).

|

(1) “Molendinum nostrum in suburbio”.

On peut en partie identifier ces moulins comme étant ceux de Bierville

et de Saclas, de Notre-Dame, Branleux, et peut-être de Chauffour,

in: Cartulaire général de Paris, n°163:

diplôme de Henri Ier de 1046/LASTEYRIE. - Paris, 1906. p. 187 [légère

erreur de référence].

(2) Les Antiquitez de la ville et du duché

d’Estampes / dom Basile FLEUREAU. - Paris, 1683. p.26.

(3) Voir op. cit. (1), p.23.

(4) Voir op. cit. (2), p.23 et suiv.

(5) Les Institutions royales au pays d’Etampes

/ PauI DUPIEUX. - Versailles, 1931. p.7.

(6) Recueil des actes de Philippe Ier n°CXIV

/ Maurice PROU. – Paris, 1896. p.287.

(7) Dom Basile FLEUREAU, op. cit. (2), p.95.

Essais sur Étampes: t.II / Maxime de MONTROND. - Paris, 1836,

p.210.

|

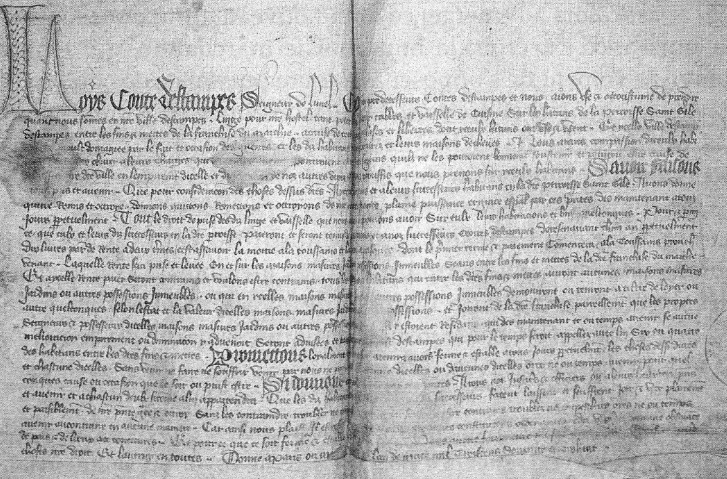

LA

FONDATION DU MARCHÉ SAINT-GILLES (1123)

Une nouvelle étape est franchie en

1123 avec la naissance d’un marché neuf entre Stampae veteres et

le castrum. La charte de Louis VI qui l’institue, est d’une valeur capitale

pour l’histoire d’Etampes. Elle marque en fait la création de par

l’autorité royale, d’une ville nouvelle à vocation commerciale

au lieu-dit Saint-Gilles, intermédiaire entre les deux ensembles

urbains plus anciens. Le détail de cette charte est bien connu.

Une copie de 1594 en est conservée aux Archives communales (8).

Pour attirer des hôtes à Saint-Gilles

et animer le marché, Louis VI n’octroie pas uniquement des privilèges

commerciaux aux nouveaux habitants, du type de ceux habituellement donnés

aux marchands forains, mais des droits plus étendus comparables à

ceux consentis aux villes de franchise ou villes neuves.

Non seulement les marchands “qui amèneront

des provisions, blé, vin ou autres denrées, ou qui s’en retourneront”,

auront la garantie perpétuelle de sauf-conduit (“il ne pourra

leur être pris aucune chose sauf en cas de malversation au marché

même”), mais encore ceux qui choisiront de s’établir à

Saint-Gilles bénéficieront d’avantages d’une durée

tout d’abord limitée à dix ans par la charte de 1123, puis

rendus de fait et pour partie continuels, par des confirmations ultérieures

(9).

Les avantages qui leur sont accordés

sont d’ordre financier, commercial, judiciaire et militaire. Les nouveaux

habitants bénéficient d’une “masura” (maison avec terrain) protégée

contre les contestations d’un tiers, et sont exemptés de toute taille

(impôt direct au profit du pou voir royal). Ils ne doivent payer

le droit de minage (imposition royale sur le mesurage des grains) que le

jeudi, jour du marché. Le droit de marché est lui-même

abaissé de 60 sols à 5 sols 4 deniers. Les hôtes sont

également exemptés de la chevauchée et du service

d’ost, des expéditions et assemblées de gens d’armes, en

d’autres termes, du service militaire. En matière judiciaire, ils

obtiennent le privilège de ne pas relever de la compétence

du prévôt, mais sont justiciables du roi seul. Ils n’ont pas

à payer d’amende pour une citation en justice mal fondée,

peuvent refuser de prêter un serment quelconque sans avoir à

le racheter, et les amendes qui pourraient leur être appliquées

pour forfaits, se verraient réduites de 7 sols et demi à 16

deniers. [p.8]

“Le quartier Saint-Gilles est donc un territoire

de franchise soumis un régime particulier” (10).

Ses hôtes sont néanmoins soumis

à une obligation non négligeable fournir au roi lors de ses

séjours, tout le linge et les ustensiles de table et de cuisine qu’il

estimera nécessaire à sa cour. En revanche, contrairement

à l’usage en vigueur dans la plupart des grandes villes, le droit royal

d’hébergement gratuit qui est exigible aux habitants trois fois l’an,

est sans objet à Etampes, dans la mesure où le souverain y

dis pose de son propre palais.

L’utilisation fréquente du Palais du

Séjour est attestée par l’existence de nombreux actes officiels

dressés à Etampes. Louis VII y réside pendant au moins

dix longues périodes entre 1106 et 1131 (11), confirmant le rôle

de la cité comme lieu de villégiature royale. Mais Etampes

n’a pas uniquement la fonction d’un site de plaisance capétienne.

Sa situation géographique en fait une place commerciale de premier

ordre pour fournir à Paris les grains et le vin nécessaires

à sa subsistance, et une base militaire dans la lutte que mène

Louis VI contre les grands féodaux du domaine royal, notamment les

seigneurs du Puiset et de Montlhéry, qui tentent de s’affranchir

de l’autorité de la couronne. [p.9] |

(8) Inventaire analytique des

titres concernant la franchise du marché Saint-Gilles de 1123 à

1633, s.d. (XVIII s.), Archives municipales d’Etampes, cote AA8. Dom

ELEUREAU, op. cit. (2), donne le texte de la charte en latin, p.95

et 96. Une transcription de la charte en Français moderne est également

disponible: Actes constitutifs de la ville d’Etampes XIle-XVIe s.

Clément WINGLER. - Etampes: A.M.E., 1992, 19 p.

(9) Confirmation d’Henri III en mars 1575, puis

par sentences du bailliage en août 1576 et en juillet 1612.

(10) Une ville-marché au XIle s. Etampes

/ Maurice PROU. - Paris, 1926, p.2. Arch. Dép.

de l’Essonne, cote Gbr 2286.

(11) En 1106, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1119,

1121, 1123, 1131. Les autres années de présence, probables,

ne sont pas connues.

|

|

|

|

LE COMMERCE SOUS LOUIS VII: L’ÂGE D’OR DUXIIe s.

Le Changeur

|

Denier royal frappé à Étampes vers 1200

(Musée national de la Monnaie, Paris) [p.10]

|

Pendant son long règne (1137 à 1180), Louis VII effectue de

nombreux séjours à Etampes s vingt-deux sont connus pour la

période 1142-1179. Poursuivant la politique de son père, il

montre un intérêt certain pour le développement économique

et commercial de la ville, qu’il encourage par plusieurs actes officiels,

particulière ment la charte de 1137 sur la monnaie, celle de 1147

qui institue la foire Saint-Michel, et celle de 1179 sur le commerce et

les métiers.

|

|

LA CHARTE

ROYALE DE 1137:

UNE MONNAIRE D’ÉTAMPES STABLE

Selon Léon Marquis (12), le droit de

battre monnaie semble avoir été mis en pratique à

Etampes dès l’époque mérovingienne, soit avant même

que la ville ne devienne une cité directement administrée par

le pouvoir royal. L’auteur des “Rues d’Étampes” évoque

l’existence d’un triens mérovingien en or fin, frappé au Vlème

ou au VIlème siècle, portant la mention “DRUCTOMARUS STAMPAS

FITURC”. Un autre triens, marqué de l’inscription “STAMBIS

GRATIA DEI REX” aurait lui aussi été produit par un atelier

étampois, peut-être sous le règne de Charles-le-Simple

(893-922).

Bien plus, à en croire Louis-Eugène

Lefebvre (13), la présence d’un atelier de frappe monétaire

pourrait expliquer l’origine étymologique du nom de la ville, “stampa”

étant le nom germanique d’“atelier”, et “stampfen”,

l’expression consacrée dans la même langue, pour désigner

le fait de battre monnaie.

La frappe de deniers d’argent sous les premiers

Capétiens est certaine. Plusieurs pièces du XIIème

siècle provenant de l’atelier royal d’Etampes sont exposées

au Musée national de la monnaie à Paris.

Dans ses “Antiquités d’Estampes”

parues en 1683, dom Basile Fleureau décrit des pièces produites

sous Louis VI et Louis VII “sur quelqu’unes desquelles est le portrait

du roy avec ces paroles au tour en lettres gotiques (sic), Lodovicus Rex

Francorum; et sur le revers, une montagne avec un château dessus et

ces paroles Castello Stempis” (14).

Au XIIème siècle, le droit de

battre monnaie n’est plus un privilège royal. Ainsi que le souligne

Jean Favier (15), “il est usurpé par des ateliers seigneuriaux

(laïcs ou ecclésiastiques) avec toutes les conséquences

d’une dissolution du pouvoir public, et notamment la multiplication d’espèces

[p.11] à bas titre qui font disparaître les monnaies jugées

les meilleures sur le marché.” De plus, la croissance de la masse

de métal d’argent disponible pour la confection de pièces

est insuffisante pour répondre aux besoins financiers nés du

développement des échanges. “Les ressources procurées

par l’exploitation des gisements argentifères vont déclinant”, ce qui provoque une pénurie

de métal, source d’inflation, et accentue la dégradation

des pièces en circulation, dont la qualité de métal

précieux est rognée. Les bonnes pièces sont désormais

thésaurisées, “la mauvaise monnaie chasse

la bonne”.

Afin de garantir le prestige et la qualité

de la monnaie royale frappée à l’atelier d’Etampes, et par

voie de conséquence, l’intégrité des transactions commerciales

et financières dont la ville est le théâtre, Louis VII

décide dès son accession au trône en 1137, de donner

une charte aux bourgeois de la cité, dans laquelle il leur promet,

sa vie durant, de ne pas altérer la monnaie “dont ils usaient et

qui avoit cours parmy eux, tant en son poids qu’en sa valeur; à condition

qu’ils luy païeroient tous les trois ans cent livres de la mesme monnaie.

Si, sur les plaintes qui luy en seraient faites, il se trouvait qu’elle

eût été altérée, il punirait selon (l’avis

des dits bourgeois) tout falsificateur qui aurait commis le crime”.

(16)

|

(12) Les rues d’Etampes et ses monuments

/ Léon MARQUIS. - Etampes, 1881. p.60.

(13) Etampes et ses monuments aux XIe XIIe siècles

/ L.-E. LEFEBVRE. - Paris, 1907, p.47 et suiv.

(14) FLEUREAU, op. cit. (2), p.102-103.

(15) Dictionnaire de la France médiévale

/ Jean FAVIER. Paris, 1993, p. 65 et suiv.

(16) Dom Basile FLEUREAU, op. cit., p.102-103.

|

LA FONDATION

DE LA FOIRE SAINT-MICHEL

Par rapport au marché qui se tient

habituellement chaque semaine et qui n’intéresse que le public de

la ville et de ses environs, la foire connaît généralement

une périodicité annuelle et rayonne sur une clientèle

et une aire d’approvisionnement plus vastes.

Les grandes foires des XIIème et XIIIème

siècles sont tout autant des lieux de rencontres et d’échanges

des produits de commerce national, voire international, que des places financières

de premier ordre.

Sous Louis VI, la plus importante foire de

la région est celle de Morigny. Annuelle, elle dure huit jours, depuis

le samedi après l’Ascension, jusqu’à la veille de la Pentecôte.

Les religieux de l’abbaye de Morigny, qui jouissent de la faveur du roi,

y perçoivent de nombreux droits, péage, minage (droit prélevé

sur les grains vendus)..., et exercent la haute justice.

En mai 1147, la ville d’Etampes obtient à son tour le privilège

royal d’organiser une foire annuelle.

Louis VII, qui vient de répondre favorablement

à l’appel à la Croisade lancé par le pape Eugène

III et Bernard de Clairvaux, “se mettoit en équipage…, … enrôlait

des soldats, et assembla à Etampes son parlement”. (17) Sensible

au sort des lépreux soignés dans la cité par la maladrerie

Saint-Lazare établie sur la route de Paris, il lui accorde plusieurs

privilèges s des terres à Boissy, le droit de prendre deux

muids (mesures) de blé dans son grenier et dix muids de vin dans sa

cave tous les ans au jour de la Saint-Rémy (15 janvier), et surtout,

le droit de foire le jour de la Saint-Michel (29 septembre). [p.12]

Cette foire se tiendra chaque année

dans les “Sablons” (terrains sablonneux) au lieu-dit Saint-Michel,

depuis la veille de la dite fête, à soleil couchant, jusqu’à

la fin de la semaine suivante.

“C’est pour l‘administrateur de la léproserie,

rattachée à l‘ordre hospitalier de Saint-Lazare-de-Jérusalem,

une occasion de se substituer de plein droit aux officiers royaux dans la

perception (de tous les droits de marché qui pouvaient appartenir

au roi). Tous les revenus de la foire sont adjugés au plus offrant,

à charge de payer le fermage dans les huit jours du contrat de bail.

Les enchères sont préalablement annoncées dans les églises,

au prône dominical. Elles ont lieu en présence et sous la

direction des officiers du bailliage, qui ont en dernier ressort le choix

de l’adjudicataire” (18).

Pendant les huit jours que dure la foire,

la maladrerie jouit par ailleurs de l’exercice de toute justice, moyenne

et basse, en titre de prévôté, à l’exception

de la haute justice, que le roi réserve à ses officiers. Tous

ceux qui viennent à la foire bénéficient en outre “tant

en venant qu’en retournant, sauve-garde, sans qu’ils puissent être

arrêtés pour crimes” (19).

La richesse de la maladrerie augmente rapidement

au XIIème siècle, par les dons de nombreux seigneurs et bourgeois

qui suivent l’exemple du roi de France.

A la fin du siècle, elle entre en possession

d’un moulin à Etampes-les-Vieilles, de vignes, de terres labourables

à Mérobert et Bouville. Après le roi, le plus illustre

bienfaiteur de la maladrerie est Thibault, comte de Blois, qui fait livrer

chaque année aux lépreux d’Etampes, dix muids de son vin de

Chartres (charte de 1183).

|

(17) Op. cit. (16), p.105-l06.

(18) Op. cit. (5), p.141. [p.38]

(19) Op. cit. (5), p. 454. Voir également

Compte des recettes et dépenses de la maladrerie:

1552- 1556 / Charles FORTEAU, in: Annales du Gâtinais,

1903. p.25; et: Archives Nationales: Compte de la maladrerie, cote

R4 941, fol.48.

|

CORPORATIONS

OU MÉTIERS:

LA CHARTE ROYALE DE 1179

Après avoir pris des mesures en faveur

de la stabilité monétaire (charte de 1137) et du grand commerce

forain (1147), Louis VII montre sa volonté d’encourager l’artisanat

et les industries locales. En fait foi l’importante charte donnée

aux bourgeois de la ville en 1179.

Ce règlement de police de 29 articles

édicté, selon l’aveu même du roi, pour faire cesser

les abus provoqués par la négligence de ses officiers pendant

son règne, est de première valeur pour l’historien. Il permet

en effet de connaître quelques uns des métiers alors pratiqués

à Etampes, et d’approcher le statut personnel et professionnel de

plusieurs catégories de population (20).

Au XIIème siècle, la majeure

partie des habitants d’Etampes sont des hommes libres qui disposent à

ce titre de libertés civiles, commerciales et industrielles. Bien

qu’en régression constante, le servage subsiste sur certaines parties

du domaine royal.

Dans son article 1, la charte de 1179 affranchit

de cette servitude, des paysans établis sur une portion du terroir

de la ville appelé “Octave”, lieu-dit aujourd’hui impossible à

situer. En contrepartie, les anciens serfs doivent payer au roi les droits

seigneuriaux dûs par tout roturier travaillant la terre. [p.13]

Un tel affranchissement collectif est pratique

courante, “le seigneur n‘ayant aucun intérêt à décourager

ses serfs dans le contexte économique des grands défrichements,

préférant réduire ses exigences pour ne pas multiplier

les tentatives de déguerpissement” (21), alors que de nombreux bras sont nécessaires pour

faire reculer la forêt et exploiter les terres ainsi gagnées.

“Les incapacités du serf se réduisent donc

avec le temps, se muant souvent en autant de taxes...” Précisons que “le serf du

XIIème siècle n’a rien d’un esclave: il a droit à une

famille et il jouit de ses biens, mais ne peut quitter sa terre, qu’on ne

peut en revanche lui enlever sans cause valable. Cependant, il ne peut disposer

à sa guise de ses biens, dont le seigneur, ici le roi, est seul héritier” (21).

Quant aux hommes libres, la charte de 1179

accorde des privilèges à plusieurs catégories d’artisans

regroupés en corporations, également appelées “métiers”.

A Etampes comme dans la plupart des villes

de France, s’organisent au XIIème siècle des communautés

d’artisans ayant une même activité, aux fins de défendre

les intérêts du groupe et de garantir à chaque membre

la protection et la solidarité de ses confrères.

Dans ses articles 2 à 4, la charte

protège la vente directe du producteur local au consommateur, en

interdisant aux épiciers-grossistes (“régrattiers”) de revendre du pain, du vin et du

poisson frais.

Les abus des officiers royaux sont réprimés:

le prévôt (ici, collecteur des revenus domaniaux) se voit interdire

d’exiger des marchands, une commission en poisson d’eau douce ou salée.

Ainsi que le précise l’article 16 “s’il en veut, d’en acheter

comme les autres.”

De nombreux droits perçus en nature

ou en espèces par le roi, sont réduits: pour l’étalonnage

des mesures de vin, le prévôt ne pourra plus percevoir qu’un

septier (six ou huit pintes) de vin rouge (art.14). Le droit de pressurage

est limité à un demi septier de vin (art.18), la redevance

de chaque cierger (fabriquant de cierges), est réglée à

dix livres de cire par an (art.20), celle d’un vendeur d’arcs, à

un arc par an (art.21). Celui qui vend des fruits jusqu’à la valeur

de quatre deniers, est exempté du droit de place, (art.22), de même

que ceux qui vendent du lin ou du chanvre au marché (art.26).

D’autres chartes de franchises ou de privilèges

complètent celle de 1179 elles concernent la corporation des bouchers

qui obtient en 1155 l’annulation d’un abus par lequel les officiers du roi

ne payaient que les deux tiers du prix courant, la communauté des

tessiers (tisserands, 1204), celle des chaussetiers (1280), et la corporation

des tanneurs (1298).

Outre leur intérêt propre, ces

chartes permettent de mieux appréhender l’importance de certaines

activités artisanales et industrielles production viticole, métiers

du textile et des peaux, meuniers, boucherie et boulangerie. [p.14]

|

(20) L’original est conservé

aux Archives Nat. [Il a en fait été

retrouvé récemment par Frédéric Gatineau aux

Archives Départementales de l’Essonne (B.G., 2007)]: cartulaire

de Notre-Dame d’Etampes, cote F°58V°. Reproduction en latin et

commentaire chez Dom Basile FLEUREAU, op. cit. (2), p.113-119. Traduction

chez GUIZOT: Histoire de la civilisation française, t.IV,

p.3

(21) Jean FAVIER, op. cit. (15), p.879.

|

Le commerce du vin d’Etampes, essentiellement

destiné à une consommation locale, semble avoir été

florissant au XIIème siècle.

La libre vente du vin est autorisée

depuis 1137, sauf en temps de ban royal, lorsque le roi vend sa propre production

(22). Ses greniers et celliers se trouvent dans les bâtiments rattachés

au Palais du Séjour. Les comptes de Philippe Auguste, conservés

aux Archives Nationales, laissent apparaître la dépense liée

à l’achat de vin d’Etampes par le roi et sa cour (23).

Particulièrement attentif au sort des

vignerons, Charles VII leur accorde à plusieurs reprises des privilèges.

Ainsi que le rapporte par exemple B. Fleureau (24), “en vue du soulagement

de l’âme

de son père (Charles VII) décide l’exemption de payer un

septier de vin au prévôt, et autant à son lieutenant

et à ses serviteurs, qu’ils avaient coutume de prendre de chaque

bourgeois qui vendait son à vin à pot.”

L’industrie drapière et la tannerie

sont de même largement représentées, surtout au faubourg

Saint-Pierre où un faisceau de petite rivières fournit l’eau

nécessaire.

Philippe Auguste passe en 1204 un contrat

avec les tisserands en drap ou en toile. Ils sont désormais exemptés

de toutes coutumes, tailles et autres levées, même au moment

de leur entrée dans le métier, mais ils demeurent assujettis

au droit d’étalonnage et au service militaire (25).

A en croire Fleureau, le but du roi, “sachant

que la Beauce est plus propre que d’autres provinces à la nourriture

des bêtes à laine (est) de donner la commodité aux

habitants d’Étampes de faire un grand commerce de draperies”.

Dans ce contrat de 1204 apparaissent pour

la première fois des prud’hommes (“probi ministeriales”)

au nombre de quatre, élus parmi leurs pairs au sein de la corporation,

pour la représenter et rendre la justice dans les affaires concernant

le métier. [p.15]

|

(22) Basile FLEUREAU,

op. cit. (2), p. 26 et 103.

(23) En 1189, “de X modus vini pro expensa auberti

qui ivit vendere blados Stampis XXV s.”, In: les Institutions monarchiques,

t.1 et t.2 / LUCHAIRE, Paris, 1900. p. 95-96 et p.136-137

(24) En 1137. Voir B. FLEUREAU, op. cit.,

p.103.

(25) Op. cit. (24), p.132.

|

La vigne: Coupe des grappes et Pressoir (gravures du XIIIe siècle,

BNF)

[p.16]

|

La misère. Miniature attribuée à Jean Bourdichon

(vers 1490).

(Bibliothèque de l’École des Beaux-Arts, Paris)

[p.17]

|

Éventaire de marché devant l’Hôtel dit d’Anne de

Pisseleu. Par Narcisse Berchère, s.d. (Collection: Musée

d’Étampes) [p.22] |

DE L’ESSOR À LA

CRISE: XIIIe-XIVe s. - XVe s.

Le développement économique et commercial de la ville entraîne

un accroissement de la population et l’urbanisation de terres jusqu’alors

non ou peu habitées.

|

|

Cet essor rend nécessaire au XIlIème

siècle, la création de nouvelles paroisses. Jusqu’alors, Etampes

en comptait trois: Saint-Martin (Etampes-les-Vieilles), Notre-Dame et Saint-Pierre

(Etampes-le-Châtel). Au début de 1227, Saint-Basile devient

la quatrième paroisse et, en 1250, le quartier Saint-Gilles né

de la fondation du marché quelques cent vingt ans plus tôt,

peut recenser suffisamment d’habitants pour être érigé

à son tour en paroisse.

La nouvelle paroisse Saint-Basile compte deux

églises, celle qui porte son nom, et la collégiale Sainte-Croix

aujourd’hui disparue. Cette dernière a été construite

dès 1183 sur l’emplacement d’une importante synagogue laissée

à l’abandon suite au départ des Juifs l’année précédente.

La présence d’une importante communauté juive au XIIème

siècle, qui a sans doute contribué au développement

des transactions commerciales et financières, est attestée

par la charte donnée par Louis VII en 1179 (26).

|

(26) Elle mentionne des “juifs royaux”

et un “prévôt des Juifs”. Réf., voir note (20).

|

LA

GRANDE BOUCHERIE DE PHILIPPE AUGUSTE

S’inspirant de la codification en vigueur

à Paris, Philippe Auguste réglemente et réorganise

en 1186 le commerce de la boucherie à Etampes. Le texte du diplôme

royal est malheureusement mal connu. Nous savons qu’avant cette date, une

boucherie était établie dans chaque quartier de la ville:

Saint-Martin, Saint-Gilles, Saint-Pierre et Notre-Dame,

Celle de Notre-Dame, sans doute la plus importante,

appartenait à un certain Hugues Nascard, et comportait plusieurs

étaux confiés à des tenanciers différents.

Au moment de sa réforme, Philippe Auguste

rachète à Nascard sa boucherie au prix de cent sols parisis

de rente perpétuelle (27), et fait construire de nouvelles halles,

approximativement situées à l’emplacement de l’actuelle place

de l’Ancienne Comédie. L’aspect de l’édifice n’est pas connu,

mais la présence, au-dessus des étaux, d’un local faisant

office de salle des plaids (tribunal civil) est certaine. [p.18]

L’accès au métier de boucher,

et son exercice, sont sévèrement réglementés.

Nul ne peut tuer un animal ou débiter

de la viande s’il ne fait pas partie de la corporation. Pour y entrer, il

faut acquitter un droit et avoir été examiné par les

maîtres jurés du métier. Ces derniers inspectent également

toute viande mise en vente. Est formellement interdit l’achat de bêtes

à des lépreux, ou encore à des médecins chirurgiens

(“barbiers”), dont l’état physique ou la profession impliquent

un contact avec le sang humain.

|

(27) Dom Basile FLEUREAU, op.

cit., p.134. Voir La grande boucherie de Ph. Auguste et l’Hôtel

Saint-Yon à Etampes: XIle et XVe s. / L.-E. LEFEBVRE, Paris,

1909.

|

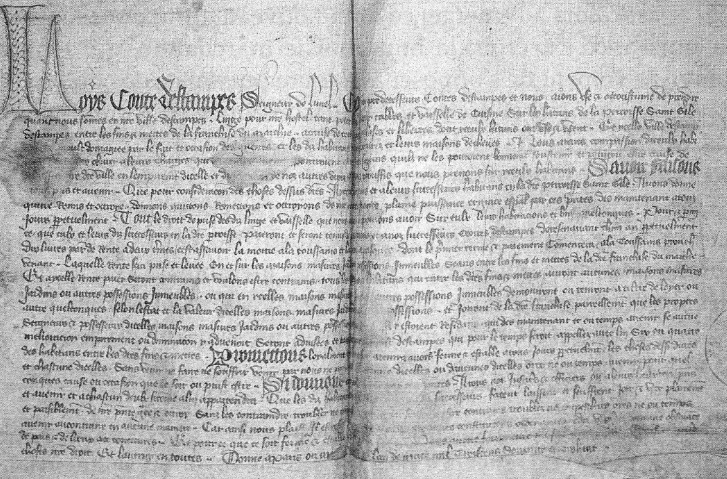

LE DÉSASTRE

DE LA GUERRE DE CENT ANS

Après avoir connu un XIIIème

siècle prospère, le territoire d’Etampes se voit confronté

à une longue période d’épreuves: la guerre de cent

ans.

Il faut attendre le retour de la paix en 1478

pour que la vie économique puisse renaître, et la ville se

repeupler. Pendant ces années où pillages et ravages frappent

la cité à plusieurs reprises, Etampes demeure fidèle

au roi de France, même si celui-ci n’y réside plus, et en a

confié l’administration directe à des apanagistes (28).

De 1307 à 1400, la châtellenie

d’Etampes, érigée en comté à partir de 1327,

est distraite du domaine royal et confiée à la maison d’Evreux,

avant de connaître entre 1400 et 1478, plusieurs décennies

d’incertitudes liées à la lutte franco-anglaise et aux contestations

entre Armagnacs et Bourguignons.

De 1357 à 1360, et à nouveau

en 1367, les troupes anglaises conduites par le Prince de Galles ravagent

la région, pillent les églises, désorganisent la vie

économique et commerciale.

Le marché Saint-Gilles, non défendable,

est transféré en 1360 dans la partie fortifiée de la

ville, soit dans la paroisse Saint-Basile, au-dessous du château,

et devant la collégiale Notre-Dame, elle-même fortifiée

et environnée de fossés depuis 1353 (29).

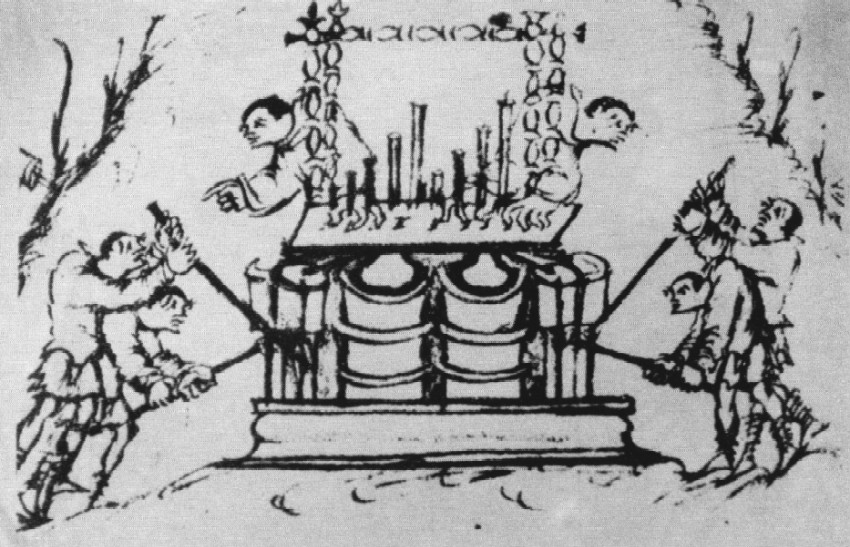

Ému par la détresse des quelques

habitants qui demeurent encore à Saint-Gilles, totalement ruinés

par les Anglais, le comte apanagiste Louis II d’Évreux décide,

moyennant redevance (30), de renoncer à son droit de prélever

sur ces habitants, le linge et la vaisselle nécessaires à

sa maison. Ainsi qu’il le reconnaît, sa générosité

n’est pas désintéressée les riverains de l’ancien marché

Saint-Gilles “ne (pouvant) (tout) bonnement (pas) soutenir (ces charges),

(ce) qui pourrait estre cause qu’ils délaissent la ville, (diminuant

ainsi) les autres droits et rentes et proffits (qu‘il) prenait sur (eux)”.

L’original de cette charte de juillet 1378 est conservé aux Archives

municipales d’Etampes (31). [p.19]

|

(28) Voir DUPIEUX, op. cit.

(5), p.13 et suiv.

(29) Voir FLEUREAU, op. cit., p.97 et suiv.

(30) Le paiement annuel d’une rente de 10 livres

parisis, payable à terme, une moitié à la Toussaint

et l’autre à Pâques.

(31) A.M.E., cote AA5. Transcription in: Actes

constitutifs de la ville d’Etampes: XIIe-XIVe s. / Clément WINGLER.

- Etampes, 1992.

|

Charte de Louis II d’Évreux,

comte d’Étampes, juillet 1378 (Archives municipales d’Étampes)

Charte de Louis II d’Évreux,

comte d’Étampes, juillet 1378 (Archives municipales d’Étampes)

RENOUVEAU

ET VITALITÉ APRÈS LA PAIX DE 1478

Au retour de la paix en 1478, comme l’expose

Paul DUPIEUX dans son ouvrage consacré aux institutions d’Étampes,

“les habitants du quartier Saint-Gilles veulent, comme par

le passé, avoir l’avantage exclusif de tenir le marché. A

cette prérogative sont attachés trop de privilèges,

pour qu’ils puissent consentir à l’abandonner. Le roi leur accorde

satisfaction le 8 juin 1478. Le 20 mars 1479, un arrêt du parleinent

(32) défend aux habitants des quartiers Notre-Dame et Saint-Basile,

de vendre ou d’acheter du vin, du blé, des draps, des cuirs, du bétail

pendant la semaine, sauf le jeudi sur la place Saint-Gilles. Aucune réunion

commerciale ne doit plus avoir lieu à l’avenir le samedi près

de Notre-Dame. Les défenses ne sont pas respectées. Des procès

s’engagent entre les habitants des quartiers rivaux. La concurrence économique

bat son plein. Il s’agit d’une véritable opposition entre des privilèges

anciens, sacrés, immuables, et l’extension du négoce, qui

répond à un accroissement de la consommation parisienne. La

rivière d’Étampes vient en effet d’être rendue navigable

et des bateaux chargés de vivres quittent la ville (pour la capitale).

Or le quartier Notre-Dame est plus proche du port que celui de Saint-Gilles...

Quand et comment se terminèrent les procès Nous n’avons pu l’apprendre... Mais nous savons

qu’à la date de 1534, il y a au moins deux marchés par semaine

à Etampes, le jeudi sur la place Saint-Gilles et le samedi près

de Notre-Dame” (33).

[p.20]

|

(32) Archives Nationales: Registres

du Parlement, Apr. din, X1a8318, fol.518 r° et v°.

(33) DUPIEUX, op. cit. (5), p.139 à

141.

|

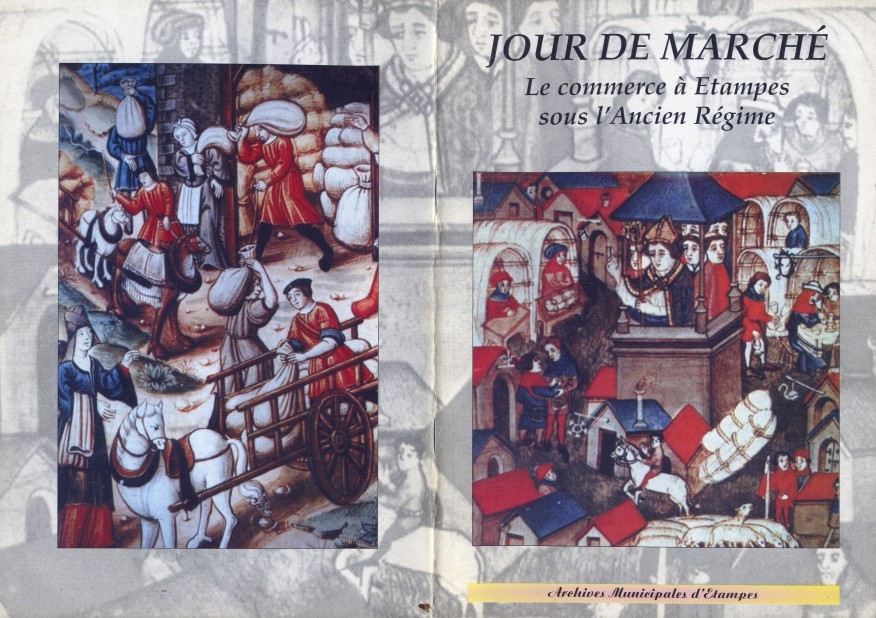

Seigneur percevant les taxes

Seigneur percevant les taxes (Miniature du XVe siècle

– BNF)

|

|

LE COMMERCE

SOUS LA RENAISSANCE:

LE DERNIER ÂGE D’OR (XVIe s.)

De la paix qui clôt la Guerre de Cent ans (1478) aux premiers ravages

des guerres de religion (1562), Etampes et son commerce connaissent leur

dernier âge d’or.

|

|

C’est dans le contexte de ce relèvement

économique et démographique, que la “Coutume des bailliage

et prévosté d’Étampes” est “rédigée

et accordée par les gens des Trois Etats desdits lieux au mois de

septembre 1556”

(34). Au XVIème siècle, la “Coutume” est un droit particulier

ou municipal établi par l’usage, souvent vieux de plusieurs siècles,

qui a acquis force de loi depuis qu’il a été rédigé

par écrit.

Sont notamment décrits et codifiés

par matières, les usages qui régissent une partie de la vie

économique et commerciale de la ville et de la campagne voisine.

Deux versions imprimées de la Coutume d’Etampes, datant des XVIe et

XVIIe siècles, sont accessibles aux Archives communales (34).

|

(34)

Publié par: Coustumes générales

et particulières du royaume, t.1 / Charles DU MOULIN. - Paris, 1581. Arch. mun. d’Et., cote FAG 1. — Nouvelle édition commentée par: Coustumes du bailliage et prévosté du

duché d’Estampes / Marc-Antoine LAMY. - Paris, 1720. Arch. mun. d’Et., cote FLP 33.

|

En matière de foires et marchés,

est rappelée la règle de sauf-conduit dont bénéficient

les marchands (chap.13, art.CLXV) “n’est loisible à aucune personne,

faire procéder par voie de saisie et exécution réelle,

sur les denrées et marchandises amenées en la ville d’Estampes

et autres villes et villages desdits bailliage et prévosté,

es quels y a foire ou marché publicq pour estre vendues, sur les

chevaux, bestes de somme et charrois, marchandises et denrées et sur

le chemin pour y aller et retourner (sic)”. Ce sauf-conduit s’applique

également au produit de la vente, “aux deniers provenant des marchandises

vendues et achetées”. Destiné primitivement à protéger

les marchands contre les brigandages et les exactions, ce privilège

n’est pas sans présenter des travers: un particulier qui souhaite

recouvrer son dû en faisant saisir les biens d’un marchand endetté,

n’est en droit de formuler sa requête qu’en dehors des périodes

de foires et marchés. Le cas s’est — semble-t-il — présenté

à plusieurs reprises (34).

|

|

|

ÉLEVAGE ET BOUCHERIE

Concernant l’élevage (chap.15, art.CLXXXV

et CLXXXVI), la coutume précise qu’il “n’est loisible à

personne demeurant à Etampes, de tenir bestes à laine, porcs,

oyes et cannes, à peine de confiscation desdistes bestes, et d’amende

arbitraire. Peuvent néanmoins les bouchers, pour la fourniture de

[p.23] la dite ville, tenir en icelle les dites bêtes à

laine pour huit jours seulement, et sont tenus iceux bouchers, tuer leurs

bêtes sur la rivière et non en leurs maisons”.

L’élevage est donc prohibé à

l’intérieur de la ville, sans doute pour des raisons d’hygiène.

Cette disposition n’est pas propre à Etampes. Ainsi que le précise

M. A. LAMY (35), on la retrouve dans la plupart des autres villes royales.

Cette prohibition ne s’étend pas aux faubourgs, où sont nourris

les animaux destinés à l’approvisionnement du centre urbain.

Dans la pratique, il semble que l’interdiction ait été peu

respectée. Encore au début du XVIIIème siècle,

“on voit journellement à Etampes, ces sortes d‘animaux

dans les rues impunément, et sans que les juges de police y mettent

ordre; cependant il serait d’une très bonne police de tenir la main

à l’exécution parce que la ville en serait plus nette et l’air

plus pur” (36).

Contrairement aux autres habitants, les bouchers

peuvent donc conserver des bêtes à laine pendant huit jours,

et les conduire aux champs, mais ils ne sont pas autorisés à

les tuer dans leur maison, “à cause de l’infection que le sang

qui s’amasserait et croupirait, causerait”, alors que “sur la rivière”,

où l’abattage est autorisé, “l’eau l’emporte”.

Le droit de pâture ne s’applique pas

aux porcs “car ces animaux sont pernicieux aux herbages”, et aux

chèvres “car elles sont venimeuses” (37). Les charcutiers des faubourgs

sont tenus de garder les porcs dans leurs maisons, “ces animaux étant

très sales et gâtant en fouillant la terre avec leur museau,

tous les lieux où ils s‘arrêtent”.

La Coutume nous renseigne très précisément

sur les dispositions qui réglementent le droit de pâture. La

libre pâture sur les prés d’autrui est autorisée entre

le 15 mars et le 1er octobre. Du 1er octobre au 15 mars, elle n’est permise

que si le pré n’est pas clos. Bien entendu, aucun bétail ne

peut être amené dans les bois, et sur les terres plantées

de vignes et d’arbres fruitiers (art.CLXXXVIII). Le droit de pâture

est limité à la paroisse. Il ne peut s’étendre aux

“paroisses contigües et joignantes de clocher à

autre”. Des gardiens de pâturages, également appelés

“messiers”, sont nommés par les habitants de la paroisse où

ils sont établis.

|

(35) Op. cit. (34), p.455.

(36) Op. cit. (35), p.456.

(37) Op. cit. (35), p.454.

|

|

GIBIER ET PIGEONS

Ainsi que le rappelle la Coutume (chap.15,

art.CLXXXIII), le droit de chasse est féodal et ne peut être

exercé par un roturier. De même, la possession d’un grand colombier

à pied “avec boulins, jusqu’à rez-de-chaussée”,

n’est permise qu’au seigneur d’un fief noble (art.LXXXIX), “fondé

par écrit”. Par contre, tout le monde peut avoir un “colombier

sur pilliers ou sur quelque bâtiment”. [p.24]

Enfin, “il n’est pas permis de transformer

(une terre) en garenne sans concession du roi, car (les garennes) nuisent

beaucoup aux laboureurs, la grande quantité de lapins qui s’y trouvoit

mangeant les grains”.

|

|

|

CUIRS ET DRAPS

“Si le moyen-âge n’ignore ni le tissage de la toile, ni

le travail du cuir des bovins ou des peaux de mouton et de chèvre,

c’est cependant à partir du XIVème siècle que ces industries

trouvent leur pleine expansion. Toutes deux se concrétisent par

une longue macération des produits de base: lin et chanvre d’une

part, peaux d’autre part. A l’utilisation dynamique de l’eau par les moulins

s’ajoute l’usage des eaux stagnantes des rotoirs à plantes textiles,

des tanneries et mégisseries… le marais péri-urbain sert à

la fois à la défense d’Étampes et à l’essor

des plantes textiles. Parallèlement, l’industrie du cuir répond

à une forte demande. Des tanneries jalonnent les rivières.”

Claudine BILLOT,

Atlas historique des villes de France: Étampes. - Paris, CNRS, 989.

Les tanneurs ne sont pas oubliés par

la coutume de 1556. Elle précise qu’ils ne peuvent jeter “leurs

plains (38) dans la rivière pendant le jour, seulement pendant

la nuit afin que l’usage de l’eau ne soit pas empêché (ou

pollué)”,

(art.CLXXXVI).

|

(38) Bouillie de cuir et de chaux

qu’on fait peler dans l’eau. [p.39] in: Dictionnaire de Trévoux,

Paris, 1762, t.3. A.M.E., cote V7 –316C.

|

Transport de blé sur la Seine (BNF)

Transport de blé sur la Seine (BNF)

|

LE PORT (1490-1676)

C’est à la demande des échevins

et du prévôt des marchands de Paris que Charles VIII permet

en 1490 à Jean de Foix, comte d’Etampes depuis 1478, d’octroyer aux

habitants de la ville le droit de port.

Son aménagement et la transformation

de la rivière d’Etampes en canal doivent permettre le transport

vers la capitale par la Juine, l’Essonne et la Seine, des blés de

la Beauce dont Etampes est le principal entrepôt et centre de distribution.

Jusqu’alors le transport des céréales indispensables à

l’approvisionnement de Paris se fait pour l’essentiel par des routes peu

sûres et en mauvais état.

Aux difficultés matérielles

pour l’établissement du port (percement d’un canal, détournement

de cours d’eau, constitution d’un réservoir) (39), s’ajoute un contentieux

juridique. En 1490 existe déjà un port à Etampes petit

port privé appartenant à l’ordre de Saint Jacques de l’Épée,

situé derrière l’hôpital de leur commanderie, soit hors

les murs de la ville, à l’emplacement des anciens abattoirs actuels.

Le Commandeur de l’Ordre s’oppose aux lettres patentes de Jean de Foix

qui, en donnant au nouveau port l’exclusivité du trafic, signifie

à court terme la disparition de celui de l’hôpital. Le Parlement

rend un arrêt en 1527 aux termes duquel les deux ports peuvent coexister.

[p.25]

L’étendue du nouveau port est précisée:

depuis les fossés de la ville jusqu’à une ruelle descendant

du faubourg Évezard à la rivière, soit approximativement

l’espace actuellement compris entre la rue Van Loo et la sente des Capucines.

Son activité est certaine: chaque jour

une vingtaine de bateaux, chacun pouvant emporter entre 16 et 17 tonnes

de marchandises, arrivent au port ou le quittent.

Le trafic décline à partir du

milieu du XVIIème siècle. L’amélioration des routes

permet désormais un transport plus rapide et économique des

marchandises que les canaux et rivières. De plus, la guerre civile

de 1652 empêche d’assurer les travaux d’entretien nécessaires

à une bonne navigation. Enfin, la rupture des écluses de

la rivière en 1676 arrête tout trafic et le port est abandonné.

[p.26]

|

(39) Voir: Le Port d’Etampes:

1490-1676 / Clément WINGLER. – Etampes: Arch. Mun., 1996, 35.

|

|

Artisanat et commerce: L’atelier de vente

d’un dentellière

au XVIIIe siècle. (Bibliothèque des Arts décoratifs)

|

Un colporteur au XVIe siècle

(Bibliothèque de l’Arsenal)

|

|

|

LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME:

LE COMMERCE

AUX XVIIe ET XVIII s.

L‘histoire du commerce à Etampes sous les règnes de Louis

XIV, Louis XV et Louis XVI, reste à ecrire. Essayons d’en dresser

un rapide et très partiel tableau à partir des documents conservés

aux Archives municipales.

Le relèvement

économique de la ville semble certain sous Louis XIII, avant d’être

brutalement interrompu par la reprise de la guerre civile pendant la minorité

de Louis XIV.

La Fronde laisse derrière elle une ville

martyre, ravagee par le siège qu’elle subit en 1652 et les épidémies

de peste (1631, 1632). “Pendant de nombreuses années, Etampes

offre le spectacle d’une ville désolée, aux maisons sans toits,

sans fenêtres, percées de tous les côtés. Dans les

brèches de la grande enceinte, les mendiants et les pauvres viennent

s‘abriter. Les rues sont désertes: la population a tellement diminué

que deux échevin y suffisent maintenant à diriger ses affaires.

Pour comble de malheur, les récoltes de 1661 et 1662 ayant été

mauvaises, la famine fait son apparition... Des troupes passent sans cesse,...

réquisitionnent les fourrages, le blé, la viande” (40).

Au XVIIIème siècle, Etampes

retrouve un rôle de grand marché céréalier d’approvisionnement

de la capitale, sans atteindre l’importance qu’il a pu avoir au Moyen-Age

et sous la Renaissance.

La population diminue tout au long du siècle.

Si les cinq paroisses totalisent 1622 feux (cellules familiales de base)

en 1740, ceux-ci ne sont plus qu’au nombre de 982 en 1762. Ce n’est qu’à

la veille de la Révolution que la ville retrouve 2000 teux (environ

9000 habitants), c’est-à-dire la même puissance démographique

qu’au début du XVIIème siècle.

|

(40) Ma petite patrie: histoire

de la région d’Etampes / C. CANCE et Louis MOREAU. – Etampes,

1945, p.86 et suiv.

|

|

LE DÉPLACEMENT

DE LA FOIRE SAINT-MICHEL (1774)

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la foire

Saint-Michel demeure le grand rendez-vous commercial de l’année.

Si elle se tient toujours dans les sablons du lieu-dit Saint-Michel, hors

les fortifications de la ville, les droits qui lui sont rattachés

ne sont plus perçus par la maladrerie Saint-Lazare à partir

de 1699, date où celle-ci disparaît, mais par l’Hôtel-Dieu.

qui en a hérités.

L’emplacement qui est celui de la foire, éloigné

du centre ville, est malcommode et suscite des contestations qui finissent

par l’emporter en 1774. Le 28 juillet, un grand nombre d’habitants présentent

un [p.28] mémoire aux membres du conseil municipal (41). Ils exposent

que “la foire ... est éloignée de la ville d’un quart de

lieue (soit 1,5 km), que le terrain est tout sable mouvant qui dans les

temps de sécheresse endommage considérablement les marchandises

exposées en vente, ainsi que les pluies qui sont assez communes

en cette saison, qu’il n’y a d’ailleurs comme abri qu’une seule maison,

ce qui occasionne la défection de la plupart des personnes qui viennent

à la foire pour y acheter ce qui leur est nécessaire ...,

que si son emplacement était à proximité de la ville,

cela éviterait des frais de transport et de dépouillement

de marchandises et denrées qui sont exposées en vente, qu’il

serait (donc) avantageux à tous les marchands, que cette foire soit

transférée et placée dans les allées du port

(comblé au siècle précédent). L’agrément

des lieux, leur forme régulière, ... la proximité de

la ville, y attireraient un peuple nombreux, et par conséquent une

vente et une consommation beaucoup plus considérables dans les différentes

branches du commerce.”

Le plaidoyer convainc le conseil municipal

qui décide le jour même, à l’unanimité, de transférer

la foire sur les allées du port. Le bureau de l’Hôtel-Dieu,

qui reste en possession de ses droits, ne peut que se ranger à cette

décision, en estimant que les “sablons sont effectivement peu propices

à l’usage d’une foire, le long de la grande route (de Paris), à

un endroit très resserré qui donne souvent lieu à des

accidents, alors que la place du port ne peut être qu’utile et agréable” (42).

Les délibérations du conseil

municipal et du bureau de l’Hôtel-Dieu sont homologuées par

une sentence du bailliage donnée le 12 août 1774.

|

(41) Registre des délibérations

du conseil municipal, 28 juillet 1774, p.54.

A.M.E., cote 1 D 6.

(42) Extrait des registres du greffe des délibérations

du bureau de l’Hôtel-Dieu, in Reg. des délibérations

du conseil municipal. op. cit. (41), p.55.

|

Au contraire de la foire annuelle de Saint-Michel

qui permet aux habitants de découvrir entre-autre des produits artisanaux

et manufacturés, les marchés hebdomadaires n’exposent à

la vente, pour l’essentiel, que des produits de l’agriculture et de l’élevage,

des denrées comestibles. Ainsi, la place Saint-Gilles voit volontiers

converger les céréaliers et les éleveurs, qui confirment

son rôle de marché de gros, alors que la place Notre-Dame

reçoit le principal marché local de produits alimentaires

de détail.

Dès la fin du XVIIème siècle,

le marché Notre-Dame apparaît trop exiguë. “Il est

tellement petit et serré proche de l’église que les marchands

de poissons et autres denrées sont obligés d’exposer en vente

leurs denrées jusque sur les degrés de l’église, ce

qui est très indécent à la porte d’un lieu Saint” (43). “La volaille doit être

placée dans la rue des Oisons (aujourd’hui rue Paul Hugo) et les rues

adjacentes qui sont très étroites, ce qui gène le passage.

Un cavalier ne peut y passer!” (44). [p.29]

L’engorgement de la place et des rues avoisinantes

est d’autant plus grand que la plupart des marchands ne sont pas originaires

de la ville mais souvent de bourgs distants de 15 à 40 km, ce qui

les conduit à se rendre à Etampes et à transporter bétail

et marchandises à dos de cheval ou à l’aide de chariots.

Plusieurs procès-verbaux dressés

par l’administration du bailliage entre 1764 et 1767 (45) nous permettent

de mieux connaître ces marchands et d’appréhender la physionomie

commerciale de la place Notre-Dame vers le milieu du XVIIIème siècle.

A l’exception de quelques produits textiles

d’usage courant (bas, chemises...) et de rares objets de verre et de quincaillerie,

ne sont proposés à la vente que des produits de l’élevage

et de l’agriculture: volailles diverses, œufs, beurre, fromage, fruits et

légumes; pour ces derniers, essentiellement des navets et des légumes

secs: pois, fèves et lentilles.

Aucun Etampois ne figure parmi les marchands

de denrées comestibles: ce sont donc des personnes étrangères

à la ville qui alimentent son principal marché en victuailles

diverses. Rappelons néanmoins que le commerce des aliments de base:

pain et viande de boucherie, demeure le privilège des boulangers

et bouchers établis dans la cité, même s’il est parfois

battu en brèche.

Bon nombre des marchands qui se rendent à

Etampes chaque semaine ou de manière plus saisonnière pour

y écouler leurs produits, ne tirent en général de cette

activité commerçante qu’un revenu d’appoint, quelques fois

non négligeable, qui leur permet de compléter les ressources

issues de leur labeur habituel, presque toujours le travail de la terre et

la culture de la vigne.

Sur 24 éventaires recensés en

moyenne en 1764 (45), 13 sont tenus par des vignerons ou leurs épouses,

6 par des laboureurs, 2 par des manouvriers. Le nombre particulièrement

élevé de vignerons, qui se présentent pour l’occasion

sous la qualité de marchands de fruits mais aussi de volailles et

de légumes, témoigne par ailleurs de la persistance de petits

vignobles dans plusieurs terroirs de la région, ainsi à Bouville,

Lendreville, Boissy-sous-Saint-Yon, Sermaises, Courances ou Dourdan.

|

(43) Requête des habitants

au duc de Vendôme et dEtampes, 1698. A.M.E., cote AA 173.

(44) Requête du maire au prince de Conti,

seigneur du duché d’Etampes, 1737.

A.M.E., cote AA 173.

(45) Procès-verbal du 15 septembre

1764. cote AA 57.

|

BOUCHERS

DE LA CAMPAGNE

ET BOUCHERS DE LA VILLE

Au cours de la première moitié

du XVIIIème siècle, le commerce de la boucherie s’accommode

de moins en moins des pesantes coutumes qui parfois depuis le moyen-âge,

réglementent son activité et, par voie de conséquence,

l’approvisionnement en viande de la population. [p.30]

Les artisans membres de la corporation des

bouchers sont les premiers à ne plus respecter les principales dispositions

codifiées par la coutume de 1556. Par commodité, la plupart

d’entre-eux débitent et vendent la viande depuis leurs maisons, ce

qui est interdit, et n’exposent leur marchandise à la vente que pendant

quelques heures par jour, alors que la coutume leur prescrit de le faire

du soleil levant au soleil couchant (46)

En 1739, la corporation des bouchers d’Etampes

ne compte plus que six membres. Leur nombre ne permet pas de répondre

de manière satisfaisante aux besoins de la population urbaine et

des habitants de la campagne environnante qui doublent chaque semaine la

consommation de viande par leurs achats aux marchés de la ville. Afin

de pouvoir satisfaire cette demande, les six bouchers acceptent que leur

privilège de vendre la viande à Etampes soit étendu

aux bouchers de la campagne. Ainsi est remis en question le monopole jadis

institué par Philippe Auguste. “Les bouchers de la campagne pourront

apporter, vendre et débiter de la viande à la grande boucherie

tous les jours de la semaine, sans aucune obligation de visite (de contrôle

par un boucher de la corporation d’Etampes)” (47).

Vers la même époque, d’autres

corporations doivent également accepter la concurrence de marchands

extérieurs à la ville. Les jours de marché, des merciers,

épiciers, toilliers, fripiers et même boulangers, vendent librement

leurs marchandises à Etampes, semble-t-il sans soulever de protestations

chez les commerçants établis dans la cité. Les autres

jours de la semaine, les marchands extérieurs à la ville peuvent

offrir leurs produits à la vente, sous réserve d’obtenir la

permission des maîtres-jurés des corporations locales correspondantes,

et de payer un droit de cinq deniers.

L’attitude conciliante des bouchers d’Etampes

s’avère cependant de courte durée: environ dix-sept ans après

l’institution du libre commerce de la viande, ils cherchent à recouvrer

leur ancien monopole. La concurrence des bouchers de la campagne, qui se

sont souvent installés depuis peu dans les faubourgs et les hameaux

proches de la ville, se fait durement sentir. Ils parviennent à vendre

leur viande à des prix inférieurs des deux tiers à

ceux pratiqués par les bouchers de la ville; en revanche, la qualité

de leur marchandise est incontestablement moins bonne.

Alors qu’une majorité de notables se

prononcent pour les bouchers de la corporation, les habitants les moins

fortunés, mais aussi bon nombre de représentants de la petite

et moyenne bourgeoisie, prennent parti pour ceux de la campagne. Le débat

devient public, comme en témoignent plusieurs pétitions en

faveur des bouchers de la campagne, signées par plus d’une centaine

d’Etampois. [p.31]

Parmi les noms relevés sur les listes

de pétitionnaires d’avril 1759, notons ceux des curés de Saint-Gilles

et Saint-Martin, des syndics des paroisses Notre-Dame et Saint-Pierre, d’un

conseiller et avocat du roi, d’un nombre très important d’artisans(48),

de plusieurs aubergistes et épiciers.

Ces pétitions sont intéressantes

de par les arguments qu’elles font valoir. On peut y déceler l’influence

des idées défendues par les physiocrates, notamment la conception

du “laisser-faire, laisser passer“, de “la libre circulation des

marchandises”, de “la liberté du commerce”. La notion

du “bien-être de tons, surtout du petit peuple” est également

mise en avant: “(les signataires) espèrent une decision de justice

qui maintiendra l’ordre et l’intérêt public, … et qui sera

une barrière à l’ambition des bouchers d’Etampes qui, en

fixant le prix de leur viande au-dessus de celui des bouchers de la campagne,

priverait le bas peuple de cet aliment”.

Un incident sérieux se produit en mai

1759. Les bouchers d’Etampes interdisent verbalement à leurs collègues

des environs, de vendre leur marchandise dans la ville. Ceux-ci refusent

d’obtempérer et continuent à approvisionner les marchés

de la cité. En représailles, le 12 mai, la corporation d’Etampes

confisque la viande que Claude Chaumedru, boucher de Méréville,

vend sur le marché Notre-Dame, et porte l’affaire devant la justice

royale, en arguant de son droit de monopole qui lui avait été

confirmé par la coutume en 1556.

La justice donne raison à la corporation

(49) en rappelant que “défense est faite à toutes personnes

autres que les dits maîtres, de vendre et d’exposer en vente aucune

chair de boucherie, à peine de confiscation et de 300 livres d’amende”,

conformément aux principes de la coutume, mais le procureur du roi

en profite pour signifier aux bouchers de la corporation, qu’ils doivent

eux aussi se conformer à la coutume. Et de leur remémorer

qu’ils “ne pourront vendre et débiter ailleurs, qu’en

la boucherie sise au petit marché Notre-Dame, ou telle autre qui leur

sera établie par la suite, (et non dans leurs maisons), avec obligation

de garnir chaque jour depuis soleil levé jusqu’à soleil couchant,

sauf le vendredi et le dimanche, les étaux des chairs coupées

en morceaux, nettes et non corrompues, devant être visitées

et vendues à des prix raisonnables”. Le lieutenant général

de police Jacques Picart, reçoit pour mission d’y veiller.

Bien entendu, les bouchers de la campagne

ne restent pas inactifs, et interjettent appel de la sentence de justice,

au motif qu’elle porterait “atteinte au privilège des foires et

marchés”. Ils sont soutenus par nombre d’habitants qui “sont

sous l’espérance qu’on taxerait les viandes à différents

prix suivant la différence de sa (sic) valeur et que la partie du

peuple la moins riche aurait les bas morceaux à un prix bien inférieur

aux bons.” [p.32]

Le conflit s’éternise, la décision

de justice n’est guère appliquée, et les bouchers de la campagne

continuent à approvisionner les marchés de la ville.

Notons qu’à la même époque,

des conflits similaires pour le maintien ou l’abolition des privilèges

commerciaux hérités du Moyen-Age, ont lieu dans beaucoup de

villes, par exemple à Paris où les boulangers veulent interdire

les ventes de leurs homologues des faubourgs et de la campagne sur les

marchés intra-muros de la capitale.

|

(46) Voir le dossier d’établissement

d’une nouvelle boucherie, Arch mun. d’Etampes, cote AA 172.

(47) Mémoire de Claude CHAUMEDRU,

marchand boucher à Méréville, et de Jean PERCHEREAU,

marchand boucher à Chalo-Saint-Mars, 1760. A.M.E cote AA 173.

(48) Pétitions des habitants d’Etampes

en faveur des bouchers de la campagne, 1760, A.M.E., cote AA 171 et 172.

(49) Décision du procureur du Roi,

en date du 6 avril 1759. Arch, mun. d’Et., cote AA 171.

|

LA

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE BOUCHERIE ET L’AGRANDISSEMENT DU MARCHÉ

Une fois de plus, le conflit entre bouchers

de la ville et bouchers de la campagne, met en évidence l’exiguïté

de la place du marché Notre- Dame, incitant la municipalité

en 1760, à se saisir à nouveau de la question du déplacement

de la grande boucherie de Philippe Auguste, de manière à dégager

un espace propice à l’agrandissement du marché.

Une première tentative pour obtenir

la reconstruction de la boucherie en un autre lieu, avait été

faite dès 1698, sous la forme d’une requête des habitants au

duc de Vendôme et d’Etampes. Elle était restée sans

suite faute d’accord sur le financement de l’opération (50). Une

seconde tentative avait connu le même sort en 1737,

Une nouvelle requête est donc présentée

au duc d’Orléans et d’Etampes en 1760. Hochereau, maire de la ville,

obtient le 22 septembre 1761, l’autorisation de démolir l’ancienne

boucherie qui apparaît “six fois trop grande”, et de construire

un nouveau bâtiment plus petit, rue du Puits de la Chaîne,

en utilisant les matériaux de l’ancien. Les neuf maîtres-bouchers

de la corporation donnent leur accord à l’opération, et

acceptent de payer au duc d’Orléans, une rente annuelle de 90 livres

pour une hypothèque levée sur l’ancienne boucherie, et pour

le maintien de leur privilège exclusif d’utilisation des 14 étaux

de la nouvelle boucherie. La reconstruction est financée par la

ville. Un conseiller du roi et échevin, J. B. Delisle, et un greffier

du grenier à sel et marchand meunier, Pierre Guettard, cèdent

le 8 décembre de la même année, la maison où

sera établie la nouvelle boucherie. Le nouvel établissement,

qui aura coûté 1786 livres et 8 sols, est officiellement ouvert

au public le 3 septembre 1762 (51).

|

(50) Dossier sur la reconstruction

de la grande boucherie, A.M.E., cote AA 173.

(51) Op. cit. (50), cote AA 174 à

AA 177.

|

|

LES MARCHANDS ET LE BOURREAU:

LE DROIT DE HAVAGE

Depuis la fin du Moyen-Age, le bourreau ou

“exécuteur des sentences criminelles du bailliage

d’Etampes” (52),

jouit d’un privilège destiné à compléter sa

rémunération: le droit de havage, qui consiste à perce

voir un impôt en nature ou en argent sur toutes les denrées

vendues sur le marché. [p.33]

Si ce droit est aboli à Paris en 1721,

il perdure à Etampes tout au long des XVIIème et XVIIIème

siècles, au grand dam des marchands qui y sont assujettis. Si on

ne peut trouver trace dans les Archives, de contestations sérieuses

au XVIIème siècle, le conflit éclate en 1760, quand

le bourreau Desmorets double subitement le montant de la taxe perçue.

Il s’ensuit une baisse de la fréquentation du marché par ceux

qui l’approvisionnent, marchands et laboureurs, qui préfèrent

désormais vendre leurs produits en d’autres lieux. Des habitants s’en

émeuvent et en appellent au duc d’Orléans, seigneur de la

ville. Le conseil municipal dans sa séance du 19 février 1764,

dénonce avec quelque exagération les “prétentions

exhorbitantes de l’exécuteur des sentences criminelles, qui menacent

de ruiner totalement le commerce.”

Un huissier est dépêché

sur le marché pour dresser des procès-verbaux constatant

et détaillant la perception du droit de havage. Plusieurs de ces

procès-verbaux sont conservés aux Archives municipales (53).

Ils nous apprennent que lors de la tenue du marché sur la place Notre-Dame,

“la mère, l’épouse et la domestique de l’exécuteur

des sentences, lèvent en son nom, des droits sur l’ensemble des

marchands de beurre, œufs, fromages, volailles, navets, fruits et autres

légumes”. Le payement se fait en argent, et aucun justificatif

n’est demandé: “prononcer le nom du bourreau suffit”. Le marchandage

est possible: Michel Dru, manouvrier à Roinville, obtient de ne payer

que deux sols pour les trente dindes qu’il propose à la vente, au

lieu des trois sols initialement exigés. “Après

avoir été payée, la domestique marque les vêtements

du marchand ou la serviette enveloppant les marchandises, avec un peu d’ocre.”

Ce jour-là, vingt-quatre marchands s’acquittent du règlement

de la redevance.

Contrairement aux espérances des édiles municipales,

la justice du bailliage donne raison au bourreau sur le fond et sur la

forme. En juillet 1764, elle reconnaît la validité du droit

de havage et des tarifs pratiqués et condamne pour “surveillance

abusive”, l’huissier diligenté par le maire. Sollicité

en appel par la municipalité, le Parlement de Paris rend un arrêt

définitif le 17 juillet 1766: le droit de havage de l’exécuteur

des sentences est confirmé mais restreint à la perception

d’une taxe “de six deniers par sac de blé, orge, avoine, plein

ou non, et de trois deniers par sac de menus grains, pois, fèves,

lentilles”. Les autres denrées ne sont plus assujetties à

ce droit.

|

(52) Nous reprenons ici la démonstration

et les propos de Charles FORTEAU, in: Le dernier exécuteur des

sentences criminelles d’Etampes et le droit de havage. - Etampes, 1904.

A.M.E., cote FLM 115.

(53) Procès-verbaux des 11 juillet

et 15 septembre 1764. A.M.E., cote AA 57.

|

|

Le marché devant la Collégiale

Notre-Dame.

Par Narcisse Berchère, s.d. (Musée d’Étampes)

|

Usage des nouvelles mesures. Gravure

de Labrousse,

d’après J.P. Delion (BNF)

|

COMMERCE

ET ORDRE PUBLIC:

L’ORDONNANCE DE 1779

Les Archives municipales conservent une ordonnance

de police datée du 10 juillet 1779 (54), qui rappelle et précise

les textes en vigueur relatifs à la police des foires et des marchés,

Ils concernent aussi bien les commerçants de la ville, que les marchands

forains et le public. [p.34] [p.35]

Les articles XII à XXII cherchent à

prévenir les troubles à l’ordre public qui pourraient être

causés par l’abus d’alcool, les jeux et certains us et coutumes du

compagnonnage.

“Les artisans et gens de métier

n‘ont pas le droit de s‘attrouper et de porter des cannes et des bâtons.

Les cabarets n’ont pas le droit de recevoir plus de quatre compagnons à

la fois, et d’accepter les pratiques du prétendu devoir. Les maîtres

(des métiers) ne doivent que prendre des compagnons qui justifient

du lieu de naissance, et doivent tenir un registre.”

“Il est interdit aux marchands, colporteurs

et artisans, de donner à jouer dans les foires et sur les marchés”.

Sont prohibés “les jeux de cartes, de dés, la blanque, le

tourniquet… et tous les jeux de hasard et de loterie” (art. XXII).

“Les hôtelliers, cabaretiers, taverniers,

limonadiers, vendeurs de bière, d’eau de vie et de liqueurs en détail,

n’ont pas le droit d’ouvrir leurs boutiques après huit heures du

soir, de la Toussaint à Pâques soit pendant le Carême,

et après dix heures du soir, le reste de l’année” (art.XX).

Les articles XXV et XXXI s’intéressent

au recel: “il est interdit aux marchands, artisans d’acheter des hardes,

des meubles, de la vaisselle, des bijoux, des livres, du plomb, et d’autres

choses, aux enfants et domestiques, sauf s’il y a consentement du père

ou de la mère, du maître ou de la maîtresse…”

En matière de denrées alimentaires,

il est rappelé que leur vente par des commerçants extérieurs

à la ville, ne peut se faire par colportage à domicile: “les

personnes de la campagne doivent vendre leurs provisions sur les marchés

(où elles sont contrôlées et taxées) et non

par porte à porte. Les acheteurs sont punis” (art.XXXI).

Enfin, à une époque où

la valeur des poids et des mesures n’est pas unifiée et varie d’une

ville à l’autre, il apparaît important de prémunir l’acheteur

contre l’altération ou la contrefaçon des mesures utilisées

par les marchands. Leur confection est de ce fait sévèrement

réglementée.

Chaque boulanger doit avoir un moule estampillé

à son nom, ou portant un signe distinctif, et est tenu de mettre

son empreinte sur chaque pain exposé à la vente.

En mars 1783 (55), un arrêt du Parlement

de Paris impose la création de nouvelles mesures de grains en métal,

suite à une requête des maîtres de postes aux chevaux,

des directeurs de carrosses et de messageries, des marchands de grains,

laboureurs et hôteliers.

Les nouvelles mesures doivent être en

cuivre rouge, aux armes de la police, et marquées par le receveur.

Toute transaction en grains doit être calculée par des mesureurs

agréés. A cette occasion, un droit dit de minage doit être

acquitté. Les anciennes mesures sont “rompues et brisées”.

[p.36] |

(54) A.M.E., cote AA 273.

(55) Arrêt du Parlement de Paris du

8 mars 1783, A.M.E., cote AA 273. [p.40]

|

|

| Crédits de l'édition originale: “Document édité par les Archives

municipales d’Etampes, en coopération avec la Direction de la Communication

de la Ville d’Etampes. Textes: C. Wingler. Crédit photo: C. Fougereux.

Saisie: D. Krys. Conception, impression: Imprimerie municipale d’Etampes.

1ère édition. Mai 1997” [p.3 de couverture].

|

| Source: La plaquette originale de

1997 et une partie des illustrations originales, ressaisies par B.G en 2007. |