Remarque:

Dans cette édition, on marque en vert

ce qui était dans l’édition de 1941

et qui a été soit supprimé ou corrigé dans la

suivante, et on marque en bleu ce qui

n’existe que dans l’édition de 1944.

[(1941:) Ce qu’on va lire n’est qu’un résumé succint

des principaux événements qui se déroulèrent

dans notre ville au cours de la mi-juin 1940. Cette date restera dans

les annales tant nationales que locales comme la plus effroyable catastrophe

et la plus honteuse débâcle qu’ait jamais enregistrées

l’armée, le peuple et la France tout entière.]

[(1944:)

Voilà une date qui marquera dans les annales

nationales et locales comme la plus effroyable catastrophe et la plus

honteuse débâcle qu’aient enregistrées l’armée

et le peuple de France.]

Dès la fin du mois de mai, il faut

bien reconnaître qu’à l’optimisme béat engendré

par les nouvelles tendancieuses répandues dans le pays, aussi bien

par la grande presse que par les agences officielles d’information, nouvelles

qui consistaient à qualifier de «drôle de guerre»

les hostilités ouvertes depuis septembre 1939, succédait

maintenant une inquiétude chaque jour accrue.

|

On savait qu’en Norvège nous avions dû évacuer la

côte, un moment occupée. On apprenait, depuis, que la Hollande,

le Luxembourg et la Belgique n’avaient opposé qu’une inutile défense

à l’avance massive des armées du Reich et que ces trois

pays étaient envahis, comme l’avaient été quelques

mois plus tôt la Pologne et le Danemark. L’évacuation de Dunkerque,

malgré l’héroïsme dont certains de nos soldats avaient

fait preuve au cours d’un repli formidable et tragique, ne pouvait être

considéré comme un succès. Le changement du Haut Commandement,

passant des mains du général Gamelin en celles du général

Weygand dans un moment aussi grave, ne pouvait davantage laisser d’illusions

aux esprits réfléchis, qui envisageaient froidement la situation

et qui savaient dans quels abîmes de facilité, de paresse

et de désordre avait sombré le pays au cours des trois dernières

années.

|

Enfin, les interminables files de réfugiés belges, ardennais,

picards, alsaciens et lorrains dévalant sur nos routes; puis, au

début de juin, celles de l’Oise, de l’Aisne, de la Champagne et de

tant d’autres départements du Nord et de l’Est, ne pouvaient plus

laisser beaucoup d’espoir sur un arrêt possible de l’invasion.

Mais que fut-ce lorsqu’on

apprit que les armées allemandes [p.6]

s’étaient emparées [sic] de Calais, de Boulogne, d’Arras,

d’Amiens, que la majeure partie de la côte de la Manche n’était

plus sous le contrôle français et que la Basse-seine était

coupée dans le département de l’Eure, à peu de distance

de Seine-et-Oise!

On voyait, par

ailleurs, les grandes banques, les grandes administrations, les grandes

maisons de commerce évacuer leurs archives, leurs fonds et même

leur personnel; on voyait passer d’énormes camions transportant à

l’arrière du matériel provenant des principales usines de

la banlieue de Paris. On parlait de la bataille sur la Somme d’abord, puis

sur l’Oise, sur la Seine ensuite et, incessamment, sur la Loire.

|

Il paraissait donc logique que la population non absolument indispensable,

ceux qui n’étaient ni des élus, ni des requis, et qui eussent

même pu être une entrave aux opérations militaires

et au ravitaillement, envisageassent des mesures de repliement. Les bombardements

par avions s’annonçaient formidables. Dans des villes où

s’opérait le retrait, des combats avaient eu lieu; il n’était

pas rare de voir des soldats français transformer certaines maisons

en fortins. Comment s’étonner, après cela, que des hommes

et des femmes chargés de famille s’efforçassent d’aller mettre

les leurs et eux-mêmes à l’abri, ou, du moins, à ce

qu’ils croyaient être un abri?

Un bombardement

aérien avait eu lieu déjà à l’aérodrome

d’Étampes et dans la région le lundi 3 juin, faisant une dizaine

de morts, dont un civil: M. Paulin Coudière, débitant, installé

à Mondésir. Un autre avait eu lieu dans la nuit du 7 au 8

juin sur notre ville même, atteignant et détériorant

les immeubles occupés par les familles Ritter, Guigner, Baudet et

Dallier.

|

Enfin, les interminables files de réfugiés belges, ardennais,

picards, alsaciens et lorrains dévalant sur nos routes; puis, au

début de juin, celles de l’Oise, de l’Aisne, de la Champagne et de

tant d’autres départements du Nord et de l’Est, ne pouvaient plus

laisser beaucoup d’espoir sur un arrêt possible de l’invasion.

Mais que fut-ce lorsqu’on

apprit que les armées allemandes [p.6]

s’étaient emparées [sic] de Calais, de Boulogne, d’Arras,

d’Amiens, que la majeure partie de la côte de la Manche n’était

plus sous le contrôle français et que la Basse-seine était

coupée dans le département de l’Eure, à peu de distance

de Seine-et-Oise!

On voyait, par ailleurs,

les grandes banques, les grandes administrations, les grandes maisons de

commerce évacuer leurs archives, leurs fonds et même leur

personnel; on voyait passer d’énormes camions transportant à

l’arrière du matériel provenant des principales usines de

la banlieue de Paris. On parlait de la bataille sur la Somme d’abord, puis

sur l’Oise, sur la Seine ensuite et, incessamment, sur la Loire.

|

Il paraissait donc logique que la population non absolument indispensable,

ceux qui n’étaient ni des élus, ni des requis, et qui eussent

même pu être une entrave aux opérations militaires

et au ravitaillement, envisageassent des mesures de repliement. Les bombardements

par avions s’annonçaient formidables. Dans des villes où

s’opérait le retrait, des combats avaient eu lieu; il n’était

pas rare de voir des soldats français transformer certaines maisons

en fortins. Comment s’étonner, après cela, que des hommes

et des femmes chargés de famille s’efforçassent d’aller mettre

les leurs et eux-mêmes à l’abri, ou, du moins, à ce

qu’ils croyaient être un abri?

Un bombardement aérien

avait eu lieu déjà à l’aérodrome d’Étampes

et dans la région le lundi 3 juin, faisant une dizaine de morts,

dont un civil: M. Paulin Coudière, débitant, installé

à Mondésir. Un autre avait eu lieu dans la nuit du 7 au 8

juin sur notre ville même, atteignant et détériorant

les immeubles occupés par les familles Ritter, Guigner, Baudet et

Dallier.

|

Mais voici que le mardi 11 juin, au matin, nos concitoyens découvrirent

en s’éveillant un épais nuage de fumée couvrant toute

la région, à la manière d’un brouillard intense.

Les uns disaient qu’il était destiné à masquer les

opérations des troupes françaises; d’autres prétendaient

qu’il provenait des Allemands, lesquels s’en servaient pour faciliter

leur avance. En réalité, il s’agissait de dépôts

de carburant de la région parisienne qui avaient été

incendiés volontairement [(Addition de 1944:) par les patriotes].

Les nouvelles des quelques rares journaux

quotidiens qui nous parvenaient maintenant, de même que celles de

la radio, n’étaient plus du tout rassurantes. La propagande gouvernementale [p.7] baissait le ton, en même

temps que les dirigeants chargés de l’orchestrer filaient dans

le Midi en auto, en train, ou en bateau, par les voies les plus rapides.

Le public faisait queue dans les gares, aux guichets des billets, et un

nombre incalculable d’autos, plus ou moins surchargées de gens et

de colis, commençaient, à Étampes, à travers

les rues Saint-Jacques, Saint-Martin et de la République, leur interminable,

leur hallucinant défilé.

Les 12 et 13 juin, l’exode se précipitait.

On annonçait que bientôt les trains allaient être supprimés.

Le cortège des réfugiés sur nos voies principales

était si considérable qu’il était impossible de traverser

la chaussée.

|

A l’ancienne Malterie, carrefour des Religieuses, certains de nos dévoués

concitoyens, aidés par des membres de la Croix-Rouge, s’étaient

dépensés sans compter depuis quinze jours, recevant, hébergeant

et canalisant les malheureux cultivateurs réfugiés des régions

envahies accompagnés de leur famille, leurs charrettes, leurs chevaux

et, certains même, d’une partie de leur bétail. A la gare,

d’autres bonnes âmes locales se tenaient depuis des semaines, jour

et nuit, sur les quais, ravitaillant les évacués et les troupes.

D’autre part, l’Institution Jeanne-d’Arc était, depuis le début

de la guerre, transformée en hôpital militaire par les soins

des Dames Françaises, sous l’impulsion particulière de Mme

Paul Duclos, entourée de personnalités civiles et religieuses.

Au Collège, devenu lui-même

un hôpital militaire depuis septembre 1939, on se préoccupait

d’évacuer les malades qui s’y trouvaient en traitement.

|

12 JUIN

Le mercredi 12 juin, l’atmosphère devint dramatique. Un affolement,

une stupeur collective s’emparèrent de la population.

A Étampes,

tous les services publics, toutes les administrations étaient encore

à leur place. Seuls certains commerçants, craignant le pire,

avaient quitté la ville. L’affluence des réfugiés

rue de la République, rue Saint-Jacques et dans toutes les autres

rues parallèles ou perpendiculaires devenait alarmante. Des hommes,

des femmes, des bêtes, écrasés par la fatigue et la [p.8] chaleur accablante,

gisaient le long des trottoirs et des ruisseaux. Le square du Théâtre

n’était plus qu’un vaste dortoir où s’affaissaient des corps

épuisés. Dans l’épouvantable cortège qui continuait

de défiler, on remarquait les tableaux les plus dérisoires,

les plus invraisemblables. Des créatures, qui n’avaient plus d’êtres

humains que les yeux démesurément agrandis, allaient à

pied, traînant sur leurs dos ou à bout de bras de lourds colis

chargés de hardes. D’autres transportaient tout leur barda sur une

voiture d’enfant, l’homme tirant devant, la compagne poussant derrière.

On pouvait voir des femmes ayant enlevé leurs chaussures trop étroites

marcher sur leurs bas déchirés.

Ceux qui ont assisté à ce spectacle

comme nous le fîmes, avec notre curiosité professionnelle,

ne sont pas prêts de [sic] l’oublier. Une température torride, équatoriale,

se mêlant à l’angoisse, à la soif, à la faim,

à l’insomnie, faisait de la situation une page d’apocalypse agitée

par un vent de folie.

Le désarroi, dans la population d’Étampes,

était déjà si grand, que deux hommes appelés

de par leurs fonctions à avoir un certain ascendant sur leurs concitoyens:

MM. Maurice Dormann, sénateur, et Léon Liger, maire, décidèrent

de rédiger l’affiche suivante, qui fut placardée sur les

murs de la ville: |

|

AUX HABITANTS

D’ÉTAMPES,

Les bruits les plus pessimistes et les plus stupides

courent toute la ville.

On entend dire partout que la Municipalité

aurait annoncé l’évacuation prochaine de la population.

Rien n’est plus faux.

La Préfecture, qui a envisagé son repli,

si celui-ci est nécessaire, — et l’heure n’en est pas encore venue

— a même choisi Étampes comme lieu de stationnement.

Il est donc criminel d’affoler la population à

une heure où les graves événements que nous vivons

sont déjà assez durs à supporter.

Nos troupes héroïques tiennent toujours

et retardent la marche de l’ennemi qui s’essouffle.

La meilleure façon de leur rendre hommage

est de conserver son calme et son sang-froid.

Haut les cœurs, patience et espoir toujours!

|

Hélas! les événements,

peu après, devaient se charger de faire un sort à cette affiche… [p.9]

|

LE 13

JUIN

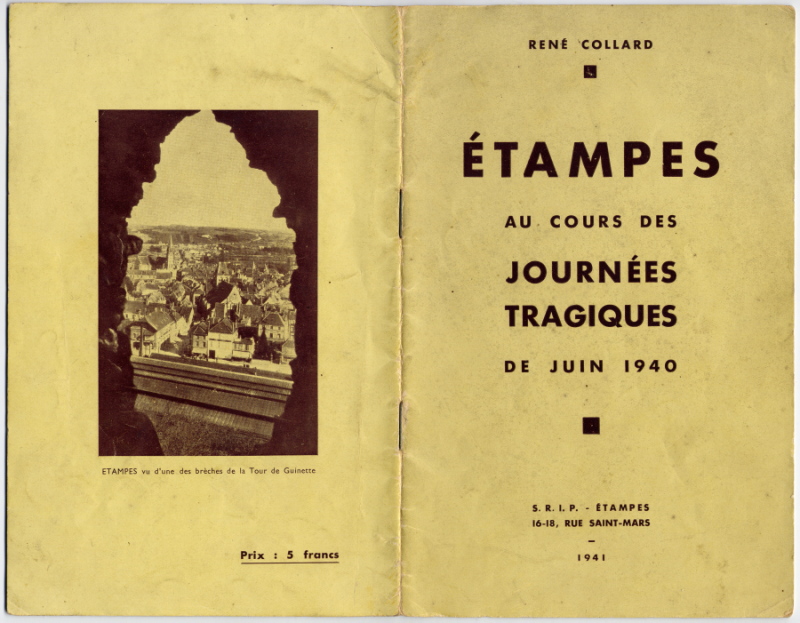

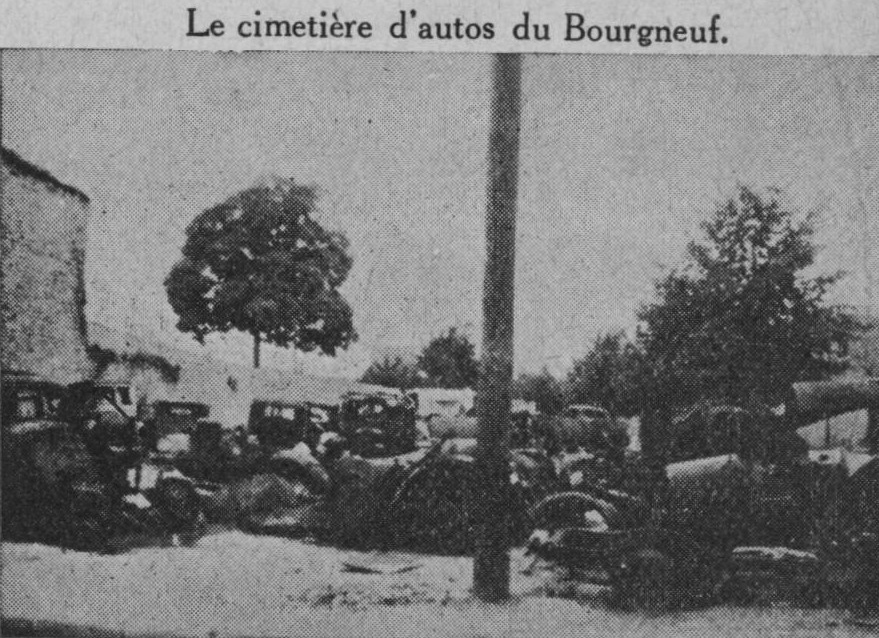

Le jeudi 13 juin, la panique était à son comble. On apprenait

que les Allemands étaient aux portes de Paris. Des militaires français

de tout grade passaient dans notre ville, mêlés aux civils,

les uns à pied, d’autres en vélo, certains en voiture avec

leur famille. Le capitaine Renoult, commandant la place d’Étampes,

était littéralement débordé et ses services

assiégés par des automobilistes imprudents qui s’étaient

enfuis sans emporter la quantité d’essence suffisante. Il n’était

plus possible désormais de trouver une seule goutte du précieux

liquide. Déjà, les autos abandonnées faute de carburant

s’alignaient au long des routes et des trottoirs.

Des foules innombrables se pressaient, se

bousculaient aux portes des épiceries, des boulangeries, des charcuteries

et des débits. Le 13 au soir, il était presque impossible

de se procurer un morceau de pain à Étampes, et l’on comprend

que beaucoup de nos concitoyens, craignant que leur famille ne manquât

du nécessaire, aient préféré, sans plaisir,

l’aventure des routes mitraillées.

[(1941:)

Pendant ce temps, nous préparions

le numéro de L’Abeille d’Etampes, portant la date du 15 juin

et devant paraître le vendredi comme d’habitude. Nous nous demandions,

à la vérité, ce qu’il adviendrait d’ici-là. Aussi,

dès la soirée du jeudi 13, apprenant que nos dépositaires

d’Etampes avaient fermé leurs portes, nous résolûmes

de vendre L’Abeille à la criée dans les rues.]

|

C’est au cours de ce même après-midi du jeudi 13 que le bruit

se répandit comme la foudre «que la Russie venait de déclarer

la guerre à l’Allemagne». [(1941:)

Ce bobard ne fût pas venu tout seul

à nos oreilles à ce moment qu’il eût fallu l’inventer,

tant les esprits étaient avides de «miracles»!] Les gens d’apparence

les plus sérieux, prenant leurs désirs pour des réalités,

vous abordaient sur la place de l’Hôtel-de-Ville avec des yeux d’illuminés,

en vous assurant «que le fait était officiel et qu’il allait

être diffusé par la T.S.F.»

On sait ce qu’il en advint…

Enfin, c’est ce fameux jeudi soir que la

foule put voir passer dans la rue de la Juiverie [1940:) (devenue

depuis rue de la Beauce)] un soldat français

et une infirmière que des gardes territoriaux emmenaient fièrement

à la gendarmerie, le fusil sur l’épaule. Il s’agissait,

disait-on, de deux parachutistes allemands déguisés, l’un

en militaire, l’autre [(1941:)

en infirmière-chienlit] [(1944:) en infirmière], qu’on avait découverts

au bord de la Juine. En réalité, il s’agissait bien d’un

pauvre soldat français et d’une véritable infirmière

française, laquelle dut exhiber [(1941:) ses charmes...] [1944:) devant témoins les attributs de son

sexe] à l’appui de ses affirmations

pour être crue et relâchée.

Ah! Cette hantise des parachutistes!... [p.10]

|

LE 14

JUIN

La nuit du jeudi au vendredi 14 passa, lourde de chaleur orageuse et d’anxiété

toujours accrue. Par instants, on entendait la D.C.A. tirer au loin contre

des avions invisibles.

L’attaque aérienne se faisait menaçante.

Déjà, dans l’après-midi du jeudi, un appareil allemand

était venu photographier différents points de la ville,

en ayant soin de les entourer au préalable d’un cercle de fumée

blanche.

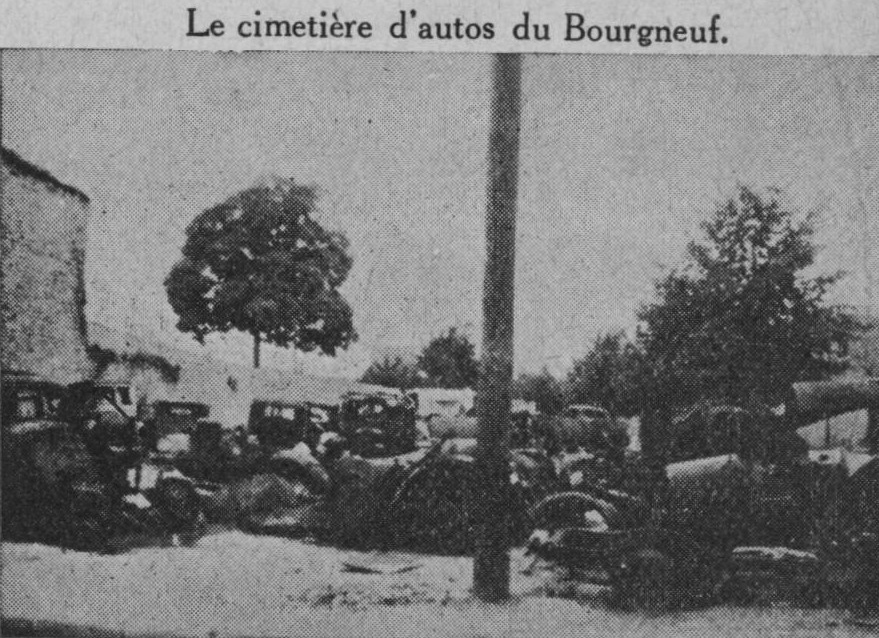

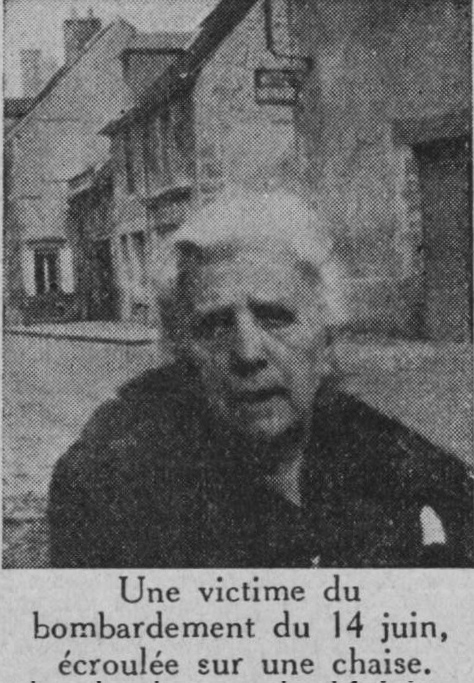

Le bombardement

tant redouté eut lieu le vendredi matin, vers 10 heures, à

deux reprises différentes. Au cours du premier vol, les avions

lâchèrent des bombes et, à leur second passage, ils

mitraillèrent sauvagement. Les quartiers les plus atteints furent

ceux de Saint-Pierre et du Port. Une bombe tomba sous le pont de Dourdan,

une autre dans le square du Souvenir, mutilant les lions de pierre et le

fusil porté par le Poilu, et une troisième sur une voie du

dépôt de la gare, blessant M. Hutteau, mécanicien,

qui fut aussitôt transporté à l’hôpital d’Orléans,

ainsi que MM. Lorré, Richefou et Moreau, tous de la gare d’Étampes.

Des immmeubles sur le Port, rue Saint-Jacques, villa Fourgeau, place Notre-Dame,

rue de la République, rue Émile-Léauté et rue

de la Tannerie furent en tout ou partie démolis par d’autres engins.

Citons-en quelques-uns: rue de la Tannerie, nos 7, 8 et 10, immeubles Diamy,

Sugy et Boblet; rue de la République, n° 20, Hôtel du Duc

d’Orléans; place Notre-Dame, nos 9, 10 et 13, immeubles Théret,

Rollet et Lannoy; impasse aux Bois, immeubles Depin et Danthu; rue Émile-Leauté,

nos 10 et 12, immeubles Canet et Graullier; rue Saint-Jacques, nos 3, 4

et 6, immeubles veuve Leluc, veuve Baufort et Besnault; impasse Fourgeau,

immeubles Diard et Delassis; place du Jeu-de-Paume, Hôtel des Ventes;

promenade du Port, immeubles Hoyau, Menu, Beauvais, Barraud et le Casino;

boulevard Saint-Michel, nos 47, immeuble Ligerot; rue de la République

(quartie Saint-Pierre) nos 210, 212, 216, 218, 224, 226, 230, 237, 239,

243, 245, 247, 250 et 251, immeubles Garnier, Erulin, Marchaudon, Voilard,

Morin Maurice, carré, Corceret, Gatineau, Dulit, Christophe, Bouclet,

Jahan, Lemaire et Madeck; rue SAdi-Carnot, nos 4 et 6, immeubles Chaline

et Pinault; rue du sablon, nos 1 et 3, immeubles de Drouot et Prin; rue

des Remparts, immeuble Dalisson. L’immeuble de Mme Charles Lefort, situé

2 bis, rue Saint-Jacques, fut àç la fois bombardé et

incendié par un autocar arrêté devant la porte et dans

lequel des enfants furent brûlés vifs. Mme Lefort, qui se trouvait

dans sa cuisine, fut blessée, et Mme Gromelle, femme de l’huissier

en chef de la Préfecture de Versailles, réfugiée à

Étampes, qui se tenait à ses côtés, fut grièvement

atteinte, elle aussi, et mourut peu après.

[p.11]

|

Et des cadavres, en nombre considérable, hélas! jonchèrent

le sol. On évalue leur nombre à plusieurs centaines [(1941:) (400?)] [(1944:) (400), dont beaucoup

furent emportés peu après par leurs familles, ou leurs amis].

A Saint-Pierre et au Port, le spectacle était

infernal, dantesque. Il y avait là, au moment du bombardement,

un embouteillage indescriptible d’automobiles massées sur quatre

rangs, incapables ni d’avancer, ni de reculer. Les bombes, les éclats

tombèrent sur cette marée humaine comme des grêlons

sur un champ de blé. Des bras, des jambes, des pavés, des

carreaux, des portes volèrent en morceaux. Le sang coula, des hurlements

d’horreur et de douleur déchirèrent l’air et s’entendirent

des plus lointains quartiers de la ville.

Alors,

ce fut chez ceux qui avaient résolu de rester quand même à

Étampes un sauve-qui-peut général. Dieu merci, quelques-uns,

doués d’un certain sang-froid, demeurèrent sur place et

organisèrent les secours. Grâce au concours de braves citoyens,

comme MM. Darnault, menuisier, 204, rue de la République; Jouannin;

Doré (de la S.N.C.F.); Flamand (des P.T.T.); Pointeau, cultivateur;

Mme Gazonnois, fille de M. Christophe, garagiste, des blessés, dès

10 heures 15, purent être ramassés et portés avec des

moyens de fortune jusqu’à l’hôpital, où les docteurs

Grenet, Bardin, Guillery, l’abbé Guillet, aumônier; M. Rebiffé,

directeur-économe, les docteurs Lansac, Morin, aidés par

les religieuses infirmières et tout le personnel hospitalier, se

dévouèrent sans compter. On alla jusqu’à arracher

des portes pour s’en servir de civières. Malheureusement, le feu

ravageait les automobiles et les corps mutilés. Un camion militaire

chargé de cartouches avait sauté sous la mitraille. Les pompiers,

accourus, éteignirent les brasiers de leur mieux. Dans la foule des

morts on devait compter certains compatriotes: au Port, le jeune Roland

Fontaine, M. Joseph Cailleaux, dont on devait retrouver le corps le 13

juillet dans de mystérieuses conditions, à demi-décomposé,

dans une buanderie, 85, rue Saint-Jacques; M. Lignal, aiguilleur à

la S.N.C.F., et M. Henri Lyraud; à Saint-Pierre, M. Paturange et

Mme Houdinière, littéralement calcinés dans leur auto;

M. Mercher, tué devant chez lui, 210, rue de la République;

Mme Sellier, trouvée morte chez elle. D’autre part, il fallut déplorer

des blessés graves: Mme Gatineau, morte de ses mutilations; M. Carré,

assureur, 224, rue de la République, auquel après d’effroyables

peripéties [p.12] dont

on pourrait faire un livre, on coupa une jambe; M Erulin, demeuré

infirme depuis, et son fils, âgé de deux ans et demi, — lequel

devait mourir quelques semaines plus tard; M. Flamand fils, blessé

à sa fenêtre, 210, rue de la République, à qui

l’on dut enlever un œil par la suite; M. et Mme Billard, atteints tous

deux dans leur maison, 235 rue de la République; d’autres encore

dont les noms [(1941:) ne nous sont pas encore connus] [(1944:) nous sont demeurés

inconnus].

|

Signalons au passage la courageuse attitude de MM. Gilbert et Christen,

qui, les 14 et 15 juin, procédèrent à la recherche

et à l’enlèvement des corps sur le Port, rue Saint-Jacques

et avenue de Paris.

Étant donné l’encombrement

et le danger que pouvaient réserver des bombes à retardement;

étant donné également le manque d’aide, — le vide s’étant

presque instantanément fait dans les quartiers sinistrés,

— on ne put enterrer les cadavres le jour même. Ce n’est que le lundi

17, à la demande des autorités allemandes, que les fossoyeurs

courageux, à la tête desquels se trouvaient l’infatigable M.

Darnault — lequel devait jusqu’au 27 juillet assurer le service des inhumations

— et le chef fossoyeur Sergent, enfouirent les corps calcinés, déchiquetés

et jusqu’aux membres épars des malheureuses victimes. Sur chacune

d’elle on recueillit ce qu’on pouvait relever d’identité, on le consigna

sur un papier, que l’on introduisit dans une bouteille enterrée avec

le cadavre, ou fichée sur la terre qui le recouvrait.

|

On utilisa principalement les tranchées-abris du Bourgneuf et du

Port pour inhumer les morts. Rien que dans celles du Bourgneuf, on estime

que les débris humains rassemblés formaient un total de quarante-six

victimes, sans compter les corps entiers. D’une manière générale,

M. Darnault et ses aides enveloppaient les cadavres dans des loques précédemment

trempées dans de l’eau de Javel avant de les inhumer. Sage précaution,

étant donné leur état de putréfaction précipitée

par la chaleur caniculaire de cet inoubliable été.

L’après-midi du vendredi

qui suivit le bombardement, ce fut, dans notre ville, une fièvre

grandissante. La plupart des services départementaux: préfecture,

tribunaux, gendarmerie, police, hygiène, pompiers, etc…, se trouvaient

repliés à Étampes, en attendant de refaire un nouveau

bond en arrière. Le soir-même, en effet, tous avaient abandonné

la ville, las d’attendre des instructions qui ne venaient pas. [p.13] |

|

En ce qui concerne nos services communaux, le personnel de la mairie,

juché sur des camions chargés des précieuses archives,

quittait l’Hôtel de Ville à la tombée de la nuit, à

l’invitation du maire, M. Liger. Ce dernier, accompagné de son secrétaire

général, M. Lasserre, partait le lendemain matin à

la première heure. Tous, après avoir fourni, ainsi que tout

le personnel, un effort considérable pendant plusieurs semaines,

avaient ordre de reprendre contact avec le préfet et ses services

à Méréville. De là, ils s’en furent à

Crottes-en-Pithivrais, dans le Loiret. Mais, devant l’avance de l’ennemi,

ils n’y demeurèrent que quelques heures et se trouvèrent

dispersés par le flot de la retraite. |

Ajoutons que le vendredi soir, vers 22 heures, une femme d’une quarantaine

d’année, correctement vêtue, fut abattue d’un coup de revolver

au coin des rues Saint-Martin et de Chauffour par un inconnu. Elle ne

fut enlevée que le lendemain. Une balle [(1944:)

tirée par le meurtrier] vint même frapper notre concitoyen M. Gaston

Barat, au talon de sa chaussure gauche. Une autre femme fut assassinée

et violée près du Pont Saint-Jean. D’autres crimes furent

perpétrés dans différents quartiers de la ville et

des environs par des apaches et des sadiques échappés des

cabanons et des prisons. Les corps des victimes de ces forfaits se mêlèrent

[(1941:)

hélas] à ceux des bombardements [(1941:) ....]. |

|

|

LE

15 JUIN

Nous avons dit que

la gendarmerie était partie le soir du 14 juin. Notons qu’il s’agissait

des services de Versailles; mais la brigade d’Étampes, elle, ne

partit que le lendemain matin, samedi, au tout dernier moment. Quant aux

magistrats et au personnel du Tribunal de notre ville, ils ne consentirent

à partir que trois jours après en avoir reçu l’invitation,

laquelle leur était parvenue dès le 12 juin.

Mentionnons aussi que le vendredi 14 juin, à

l’heure du bombardement, des torpilles tombètrent également

au Petit-Saint-Mars: une dans le jardin du garde barrière, une seconde

derrière le château et deux dans le Rougemont, sans causer aucun

mal: une cinquième enfin tomba dans le jardin de M. Paris, serrurier,

creusant seulement un vaste entonnoir.

On peut dire que le samedi matin, 15 juin, la population

d’Etampes était réduite à néant. Sur plus de

dix mille habitants, notre ville n’en comptait plus qu’un millier: municipalité

— MM. Pillas et Laffin exceptés — pompiers, police, postes, gendarmerie,

tout était parti, ne faisant qu’imiter les services supérieurs

de Paris et du département qui s’étaient repliés avant

eux.

C’est alors que le pillards qui, eux, remplissaient

la ville, s’en donnèrent «à cœur joie», quelque

répugnance qu’on ait à employer ce terme. En moins de temps

qu’il n’en faut pour le dire, des escarpes venus, on ne sait d’où,

s’abattirent sur des maisons, des boutiques évacuées de notre

cité et firent main basse sur tout ce qui pouvait avoir quelque valeur

ou seulement quelque utilité. Les cadavres eux-mêmes, demeurés

dans leurs voitures, ne furent point épargnés. Un razzia générale,

qui ne sera pas la moindre honte de cette guerre ignominieuse, fut opérée

dans la région, et si tous les magasins, tous les logements ne furent

pas mis à sac par des bandits à ce moment, c’est à quelques

courageux citoyens demeurés dans nos murs que nous le devons, à

MM. Lejeune, Pillas, Laffin, Delaveau, Daeschler, Darnault, Brochet, Menet,

Koffel, Flizot père, Doron, Péquet, Lajugie, Rebiffé,

MM. Les abbés Guibourgé, Ghys et Guillet; MM. Sergent, Arnaud,

Douard, Foix, Audran, Bercé, Mmes et Mlle Simonneau, Mmes Dallier,

Curtet (qui ferma son restaurant la dernière et qui le rouvrit la

première); Bourdon, M., Mme et Mlles Grosbois, M. et Mme Le Dréhan,

M. et Mme Léotard, M. et Mme Poirier, Mme et Mlle Bouyssier, M. et

Mme Hypolite, Mme Jumentié et Mme Mayeux (centenaire), M. et Mme Giraud

E., M. Pecquet, M. et MmeLeday, Mme Mandin, M. et Mme Pararaisse, M. Garin,

M. et Mme Fauvaque, famille Robillard, Mlle M. Ducoup, M. et Mme Suère,

M. et Mme Eugène Caillau, Mme et Mlle Malgras, Mme veuve Lameth, Mme

veuve Bidochon, Mlle Desforges,

|

M. et Mme

Bouvier, Mme veuve Rebèche, Mlle Léonache, Mlle Pinson, M.

et Mme Margry, M. et Mme Métais, Mme veuve Mercier, M. Jamet et sa

sœur Mlle Elise Jamet, M. Charles Laurent, M. et Mme Vallette, M. et Mme Lecornu,

M. Bongibault, M. Chansard, Mme veuve Chartrain, M. et Mme Crépu, M.

et Mme E. Thomas, M. Bézard, Mme Crinière, Mmmes Jousset, M.

et Mme Corpechot, Mme Chauvin, M. et Mme Mandard, M. et Mme Pelletier, M.

et Mme Arthur Chauvet, M. et Me Raymond Guérin, M. et Mme Joseph Guérin

(M. Joseph Guérin rendit les plus signalés services), Mme veuve

Rimmel et sa belle-fille Mme Rimmel (qui ne cessa et ne cesse encore de se

dévouer pour nos prisonniers); mmes Gigot,

Molon, Robin, Mlle Hanotel qui, avec sa connaissance parfairte de la langue

allemande fut une précieuse auxiliaire pour les services de la mairie ;

Mlle Sevestre et sa servante, M. Mandard, M. et Mme Picoulet, M. et Mme Brault,

M. et Mme Dufayet (qui tous se dévouèrent pour le ravitaillement

en lait, surtout pour les malades et les enfants), Mlle Simone Petit et sa

maman, très courageuses ; MM ; Doron, Roques et Chappart

(qui participèrent au ravitaillement en pain), M. et Mme Noquet, M.

et Mme Chevallier, M. et Mme Trudon, Mmmes veuves Jouanest et Dufresne, Mme

Tribaudeau, M. et Me Pelletier, M. et Mme Cagnat, M. et Mme A. Chauvet, M.

et Mme Eugène Paris, M. et Mme Daniel Pecquet, M. Mazure. M. Flammery,

employé aux eaux et resté à son poste, rétablit

la distribution d’eau eau bout de quelques jours avec sa roue hydraulique,

l’électricité faisant complètement défaut. Citons

encore M. et Mme E. Chauvet, Mme veuve Bruneau, M. et Mme Bervier, M. et

Mme Altier, Mlle Madeleine Pinson, M. et Mme Joannest, M. et Mme Emile Martorel,

M. et Mme Rousseau, maréchal-ferrant; M. et Mme Lameth, M. et Mme

Genet, cultivateur; M. et Mme Méry, M. et Mme Baudin Henri, M. et

Mme Vidal, M. et Mme Bourly et leur fille, M. et Mme Léon Guérin,

famille Sion, Mme veuve Dufresne, Mme veuve Daubignard, M. et Mme Léon

Paris, famille Donnadieu, M. et Mme Fournier, M. et Mme Jules Leblanc, Mme

Laurent, M. Raymond Pillias, M. et Mme André Douard, Mme veuve Chanon,

Mmes Roux et Gérard Roux, M. et Mme Fontès, Mlle Ghys, Mme

veuveBrosse, Mme Pinguenet, Mme veuve Boblet, Mme veuve Dardon, Mlle Chenu,

Mlle Charlotte Laurent, restée seule à l’Hôtel du Grand

Courrier,,, et combien d’autres dont nous n’avons pu recueillir les noms,

qui voudront bien nous en excuser, et qui ont bien mérité de

la reconnaissance de la population tout entière.

Le samedi matin, les trains ne

partaient plus, Des grappes humaines continuaient quand même de stationner

devant la gare et dans les rues avoisinantes, On annonça que les troupes

allemandes allaient être là dans la soirée, Beaucoup ne

voulaient pas y croire.

|

|

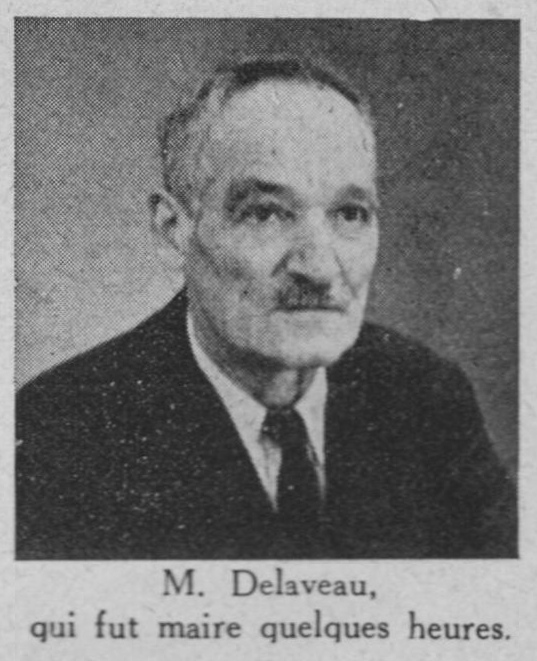

Et pourtant... Laissons, à cet endroit de notre récit, la parole

à M. Delaveau, notre estimé concitoyen de la rue Aristide-Briand,

qui joua un rôle important dans les minutes qui vont venir, et qui

voulut bien nous rapporter ce qui suit:

— A la fin de la matinée, je vais à

mon clos comme d’habitude, situé aux Jardins Ouvriers, et je me mets

en devoir de cueillir des fraises. A ce moment, deux soldats français

entrent et me demandent le route de Pithiviers. Je les renseigne et ils partent

en courant, traversant le Juineteau par le jardin Parisot. Peu après,

je lève la tête et j’aperçois le canon d’un fusils dans

l’ouverture de ma porte restée ouverte. Puis le fusils disparaît

pour faire place à une mitrailleuse. Ma foi, je me risque. Il y a

là un soldat allemand, mais comme in ne paraît pas agressif,

j’avance la tête dans le chemin et je m’aperçois que toutes

les portes et issues sont gardées par des sentinelles armées

de fusils ou de mitraillettes. Que faire ? Je me décide à

partir pour aller en reconnaissance... Et les Allemands me laissent passer.

Au coin de l’avenue Frédéric-Louis, je croise bien un petit

poste, mais plus rien jusque chez moi.

Ainsi, comme le confirme ce récit,

les troupes allemandes sont entrées dans Etampes sans coup férir.

Qui l’eût cru ? Paris, lui, avait été déclaré

entre temps « ville ouverte » et ses habitants, demeurés

sur place, savaient maintenant à quoi s’en tenir. Mais Etampes ?

Il eût suffi, pour [(1941:) déclancher] [(1944:)

déclencher] un combat local, d’un incident comme celui qui

éclata à la gare vers dix heures.

Tout le personnel de notre gare était à

son poste ce matin-là, n’ayant pas cessé d’être sur la

brèche jour et nuit depuis l’offensive du 10 mai, déployant

une activité, une sollicitude et un courage admirables. Or, à

l’arrivée d’un train, le bruit se propage tout à coup qu’il

y a, dans le convoi, des parachutistes ennemis. La chasse à l’homme

s’organise aussitôt et des coups de feu éclatent, blessant trois

personnes dans la foule. Deux voyageurs du fameux train sont arrêtés

et conduits au capitaine faisant fonctions de commissaire de gare. Au même

instant, des nouvelles arrivent: les Allemands ont dépassé Longjumeau

et s’avancent rapidement ? Vite, on prépare un train pour l’évacuation

des familles de cheminots et pour les réfugiés présents

sir les quais. Vers midi, un sous-chef de gare de Brétigny, venu au

pas de gymnastique par les voies, vient annoncer que les Allemands sont maintenant

à Etréchy, que le train dans lequel il se trouvait est bloqué

et que tous les voyageurs ont été faits prisonniers. On active

alors la mise en place du convoi d’évacuation; on fait embarquer les

femmes et les enfants, le personnel de la gare, lui, ayant reçu l’ordre

de rester à son poste pour continuer l’acheminement des trains.

|

Vers 13 heures, coup de tonnerre ! La nouvelle circule, brève:

les Allemands arrivent. Effectivement, quelques minutes passent, puis soudain,

des estafettes en side-car, revolver et mitraillettes au poing, apparaissent

place de la Gare, s’acheminant vers le boulevard Henri-IV et se rendent jusqu’à

la tête du train prêt à partir.

L’officier, commandant ce petit détachement,

descend et, revolver au poing, intime l’ordre aux mécaniciens de ne

pas avancer. Brusquement, des coups de feu éclatent, provenant du

train où se trouevnt d’autres cheminots (environ 200) mobilisés

à la 7e section des Chemins de fer de campagne, et arrivés

la veille au soir en gare d’Etampes. L’officier et deux soldats allemands

qui l’accompagnent sont abattus, La riposte ne se fait pas attendre: les mitraillettes

entrent en action. Des soldats allemands, au nombre d’une trentaine, déchargent

leurs fusils sur les deux côtés du trai: les uns postés

sur la Promenade et les autres dans les salles d’attente d’où ils

tirent à travers les vitres. Une mitrailleuse entre même en

action sur le Pont Saint-Jean. Tous les occupants du train descendent alors

en levant les mains et ils abandonnent le convoi.

Hélas, le triste bilan de cette échauffourée

apparaît dans sa cruelle réalité: six soldats de la 7e

section sont étendus sur le terrain, un agent de la voie est également

tué et un de l’exploitation grièvement blessé. D’autres

militaires sont blessés, eux aussi, et transportés à

l’hôpital.

Quelques minutes plus tard, les quais étaient

entièrement vidés; la foule s’étaient littéralement

volatilisée. Peu après, on enterra les victimes dans un terrain

situé derrière le silo de la Coopérative Agricole.

Maintenant les troupes allemandes défilent

sans interruption en direction d’Orléans, venant de La Ferté,

d’Étréchy et de Dourdan. Les premiers éléments

ont traversé la ville en motocyclettes et side-cars. Ce sont maintenant

des camions, [p.18] des tanks,

de la cavalerie. Sur la chaussée, ils font place nette en refoulant

sur les trottoirs et les rues latérales les autos des réfugiés

et celles de l’armée française en panne ou abandonnées.

Toute la journée se passe ainsi.

|

LE 16

JUIN

Le dimanche matin, 16 juin… Mais redonnons

la parole à M. Delaveau, qui va nous conter la suite:

— Vers neuf heures, ce matin-là,

Mme Dallier, l’épicière de la place de l’Hôtel-de-Ville,

m’appelle et m’informe que trois officiers allemands demandent à

voir le Maire d’Etampes. Comme il n’y en a plus, je me présente. L’un

d’eux me questionne: «Vous, M. le Maire?», — «Ya»,

lui dis-je sans hésiter, songeant à cette minute que de cette

réponse dépend peut-être le sort de notre ville. Il

m’invite à entrer. La mairie est dans un état pitoyable: des

réfugiés y sont couchés pêle-mêle sur des

hardes, entourés de leur barda, avec, pour la plupart, une bouteille

à portée de la main. Celui qui semble être l’officier

supérieur allemand me demande un plan de la ville: je me mets en quête

d’un de ces documents… sans résultats, lorsque l’un des officiers,

s’avançant vers le tiroir de la bibliothèque située dans

le cabinet du maire, en retire un tout naturellement. Jugez de ma stupéfaction…

et de ma confusion. Mais passons… Après un rapide examen du plan, on

m’invite à conduire ces messieurs à l’hôpital et à

l’usine des Laboratoires Dausse. Après quoi nous revenons sur la place

de l’Hôtel-de-Ville, où une auto nous attend. J’y monte en compagnie

des officiers, on me remet un plan où les établissements [p.19] qu’ils entendent visiter se

trouvent marqués d’un cercle rouge, et nous voilà

partis. Nous nous rendons ainsi tour à tour à la gare des

marchandises, aux abattoirs, à la ferme de Guinette, puis à

la gare des voyageurs qui est occupée par les motorisés. Sous

le hall de la gare des marchandises mes compagnons savaient qu’il y avait

du blé, ainsi que dans le silo. La ferme de Guinette était

complètement déserte; nous la visitâmes de fond en comble.

Après cela, nous nous rendîmes à Authon-la-Plaine, que

nous ne fîmes que traverser pour rentre à Étampes. Mes

fonctions de maire avaient duré tout juste trois heures.

|

Ajoutons que dès leur

arrivée à Saint-Pierre, les Allemands réunirent les

habitants de ce quartier qui s’y trouvaient encore et, après les

avoir accompagnés, les passèrent… à la fouille au coin

des rues Évezard et du Port, devant le magasin d’électricité

Pillas, où se trouvait un feldwebel. Toutes les poches furent visitées

et chaque fois qu’on y trouvait un couteau ou autre objet indésirable

il était jeté dans la bouche de caniveau dont on avait ôté

la plaque de fonte.

Nous ne terminerons pas

la relation de cette journée du dimanche 16 juin sans rapporter

le raid tragique de cet avion français qui, vers 10 heures 30, s’avisa

de vouloir bombarder un convoi allemand au-dessus de Saint-Martin. Pris

dans le tir de la D.C.A ennemie, qui était installée depuis

la veille au Petit-Saint-mars, les deux audacieux aviateurs, le sous-lieutenant

Roger Balbiano, du groupe 502 à Amiens, et le sous-officier Pierre

Bizet, du même groupe, né le 10 juin 1914, s’écrasèrent

au Rougement avec leur appareil. Ce sont encore nos braves amis Émile

Sergent et Georges Hennequin qui enterrèrent pieusement les deux

héroïques combattants au cimetière Saint-Pierre, où

l’on peut voir leurs tombes derrière la grande tranchée

collective où repose une partie des victimes du bombardement du

14 juin. [p.20]

|

|

|

LE

17 JUIN

Le lundi 17 juin, nos concitoyens demeurés sur place commencèrent

à se ressaisir [(1941:) en constatant que les occupants ne répondaient pas

à la réputation de tortionnaires qu’on nous avait faite d’eux.

Le pillage lui-même allait diminuant.] [(1944:). Le pillage lui-même est en régression.]

M. Ulysse Pillas, revenu

à la Mairie, [(1941:)

commence à organiser] [(1944:). organise] certains services. Un appel est fait au concours des bonnes volontés.

C’est le brave Sergent, le fossoyeur, qui parcourt les quartiers de la

ville et qui sonne le ralliement au son du tambour. Les bons cœurs affluent

de toutes parts. Successivement, MM. Delaveau, Lajugie, Sergent, Arnaud,

Foix, Laffin, Pillas, Doron, Péquet, Audran, Darnault, Menet, Lejeune,

Péchenard, Hotermans, Brochet, Emile Rouleau [(1941:) (chauffeur)], Manceau, Flament, Berthaud, Didier, Pignard, Guitton, Descot

et Leroy ont offert ou offrent leurs services.

[(1941:)

M. Barthélémy Durand, propriétaire

du domaine de Valnay, n’a pas entendu cet appel pour venir se mettre spontanément

au service de la population et c’est lui qui organise le premier la fabrication

du pain.]

Ceux qui ont pris en main

la direction de la ville commencent d’abord par se soucier du précieux

aliment, qui fait défaut depuis trois jours, ainsi que l’eau, le

gaz, l’électricité. Des soldats allemands ont bien donné

de-ci, de-là, quelques biscuits, mais cela est nettement insuffisant

et ne peut durer. Quant à l’eau, puisqu’il n’y a pas le choix,

le mieux est de la puiser dans les brassets de la Juine et de la faire

bouillir ensuite pour pouvoir la consommer. |

Mais voici que les évacués commencent à rentrer,

ceux qui, étant donné l’embouteillage des routes, n’ont

pu aller loin et ont été rejoints par les troupes allemandes.

Tous demandent du pain et de l’essence pour pouvoir regagner leur domicile.

Une première boulangerie est donc ouverte, celle de M. Plé,

rue de la République, et, pour la délivrance du pain, MM.

Delaveau, Menet et Lajugie sont chargés de distribuer aux grilles

de la Mairie des petits bouts de papier de couleur portant le cachet municipal.

Ces bons représentent une ration de 500 gr. de pain pour le prix

de 1 fr. 50. Comme la quantité fabriquée est minime et que

les demandes sont grosses, il en résulte bien quelques protestations

vite réprimées.

Une première boucherie ouvre à son tour, celle de M. Legendre,

rue Paul-Doumer, à la grande satisfaction du public.

Déjà les services

de la Kommandantur occupent tout le rez-de-chaussée de l’Hôtel

de Ville. Petit à petit, on installe ceux de la commune au premier

étage au premier étage, M. Brochet, agent d’assurances, assure

les fonctions de Secrétaire, tâche difficile pour commencer,

étant donné qu’il n’existe plus d’archives. M. Arnaud, employé

à la Grande-Vitesse de la gare, prend l’état-civil, ce qui,

pour les mêmes raisons, n’est pas plus commode. D’autre part, M.

Maurice Brochet, aiguilleur, 10, rue Sainte-Croix, rend les [p.21] plus signalés

services, lui aussi, en assumant les tâches les plus diverses. Comme

le Receveur municipal a été également replié

avec la caisse, les premiers fonds doivent être fournis par les

dévoués organisateurs des services eux-mêmes; mais

il est dit que toutes les bonnes volontés présentes sont

animées du plus haut esprit d’entr’aide et, malgré les difficultés

du moment, elles ne reculent devant aucun effort, ni aucun sacrifice. |

LES JOURS SUIVANTS

Nous avons dit que le lundi

17 le pillage était déjà en régression. Ce

résultat était dû à une habile mesure prise

en un temps record. Le matin de ce jour-là, notre [(1941:) sympathique]

concitoyen M. Daeschler, [(1941:) remplit les fonctions d’interprète avec une parfaite

obligeance] [(1944:) qui remplissait les fonctions

d’interprète], conduisit M. Pillas, maire par interim,

devant le général allemand qui faisait office de commandant

de Place et qui était logé à l’Hôtel du Nord,

devant la gare.

— Monsieur le Général, dit

M. Daeschler, il faut que cesse le pillage et, pour cela, il est nécessaire

que vous nous laissiez organiser la police.

— D’accord, répondit l’officier, mettez

des brassards aux hommes chargés de ce service; je vous laisse carte

blanche pour opérer. De même, faites ouvrir les magasins

actuellement fermés, de manière à ce que la population

puisse être ravitaillée.

C’est donc grâce à cette décision

que les actes de pillage commis par des réfugiés et certains

concitoyens égarés purent être jugulés et que

des magasins d’alimentation purent fonctionner.

|

Parmi les personnes qui n’avaient pas quitté notre ville et qui,

au cours de ces journées historiques, payèrent encore de leur

personne, il faut citer l’agent Crochot, dont la femme, malade, était

immobilisée sur son lit, et qui assura son service de police avec

une inlassable activité, en compagnie de M. Barrué, gendarme

retraité, chargé plus spécialement des écritures.

Citons aussi M. Paris, mécanicien, qui remit des voitures en état,

de manière à assurer le ravitaillement, ainsi que M. Naudin,

qui fabriqua le pain dans la boulangerie Plé, et M. Goguet, qui

prêta la main à l’état-civil. Nous nous en voudrions

de ne pas citer également M. Bongage, qui prit en main la trésorerie

de la ville; M. Genet, cultivateur à Saint-Martin, qui procéda

à l’enlèvement des victimes [p.22]

du bombardement; M. René Blanchet, qui

mena à bien les travaux dangereux de déblaiement des maisons

bombardées; M. Descroix, qui assura le ravitaillement en farine

avec son camion; M. Caillet, qui se chargea du transport du pain à

destination des réfugiés logés à l’Abattoir

(La répartition de ce pain fut menée à bien grâce

au concours de MM. Chevrier Alfred, Thibault (préposé à

l’octroi), Paris Raymond et Mme Daubignard jeune, qui faisait office de

caissière.] Enfin, signalons la belle conduite de M. Hennequin, qui,

en qualité d’aide fossoyeur, paya nuit et jour de sa personne, accomplissant

une besogne qu’il n’est point exagéré de qualifier de surhumaine

si l’on veut bien se rendre compte de l’état effroyable des pauvres

corps déchiquetés ou carbonisés. M. Guerry fit de même

pour les multiples chevaux et vaches crevées au long des rues et

des chemins, ainsi que M. Hédeville, qui, armé d’une pique

et d’une massue, abattait les chiens enragés.

|

|

La

relation des événements qui se déroulèrent

à la mi-juin 1940 à Étampes ne serait pas complète

si nous ne mentionnions pas la découverte éminemment historique

faite le 15 juin, sur le Port, d’un camion abandonné contenant un

trésor inestimable que peut s’enorgueillir à juste titre

de posséder [(1941:) le

plus grand musée de France] [(1944:) le

Musée des Invalides], à savoir: une collection

des reliques de l’empereur Napoléon, parmi lesquelles [(1941:) son petit

chapeau] [(1944:) son chapeau d’Eylau], sa redingote

prise à Marengo, son épée [(1941:) d’apparat]

[(1944:) son épée d’Austerlitz]d’Austerlitz

et ses décorations.

|

Tous

ces objets, soigneusement enfouis dans des caisses, avaient quitté

les Invalides, deux ou trois jours plus tôt, pour être transportés

en lieu sûr, lorsque le conducteur du camion, affolé sans

doute par le bombardement du 14, abandonna dans notre ville ses précieux

bagages et… disparut.

Ajoutons que, grâce

à l’initiative habile d’un médecin de l’hôpital, les

inestimables reliques purent être dissimulées jusqu’à

ce qu’on les entreposât provisoirement au Château de la Malmaison,

en attendant leur retour aux Invalides. [p.23]

|

[(1941:) LA VIE RECOMMENCE ]

[(1941:) Enfin la vie de réorganise peu à

peu. Quelques jours plus tard, la boulangerie Rousseau, rue Paul-Doumer,

ouvre elle-même ses portes; puis c’est le tour de la boulangerie Coutelier,

rue de la République. Et voilà que l’eau fait aussi sa réapparition,

apportant un mieux-être sensible.

Entre temps; M. Pierre Lejeune, qui avait offert son concours

dès le début, est désigné comme Commissaire-Maire

aux côtés de M. Pillas. Tout de suite, il donne la pleine mesure

de son autorité, de son tact et de ses capacités. Grâce

à sa connaissance de la langue allemande, il est en mesure de résoudre

bien des problèmes et bien des difficultés. Son rôle

apparaît chaque jour plus nécessaire. Il ne tarde pas à

s’imposer, encore qu’il ne fasse rien pour cela. Ses connaissances, son activité,

sa sollicitude, seules lui attirent la considération et la sympathie

générale. MM. Péchenard et Hotermans, qui pratiquent

également la langue allemande, le premier d’Ormoy-la-Rivière

et le second de Saint-Hilaire, assistent MM. Lejeune et Pillas dans leurs

fonctions et ne marchandent pas davantage leur activité et leur temps.

M. Daeschler se joint à eux; il devient bientôt, grâce

à sa connaissance parfaite de la langue allemande et à son

obligeance, le plus utile des auxiliaires.

Pendant ce temps, MM. Laffin, Doron et Daniel Pequet

se prodiguent à Saint-Martin et à la Mairie, s’occupant de

tout: boulangerie, nettoiement, garde, etc... M. Martignon, de son côté,

prend en mains, avec toute l’ardeur qu’on lui connaît, la direction

du ravitaillement à l’abattoir. M. Bercé, lui aussi, quoique

amputé d’une jambe, se met à la disposition de la commune;

c’est lui qui, actuellement encore, assure l’enlèvement des ordures

ménagères.

Pour permettre à tous ces hommes de bonne

volonté de ne pas perdre des minutes précieuses à faire

la queue devant les boulangeries, on décide de leur remettre leur

portion de pain en 11 h. à midi au Commissariat de police, aux mêmes

conditions qu’aux autres habitants; M. Delaveau, M. Emile (de Saint-Martin)

et M. Foix, employés à la S.N.C.F., sont désignés

pour assurer cette distribution.

Tous les matins, des équipes de volontaires

se groupent sur la place de l’Hôtel-de-Ville; elles sont réparties

dans les différents quartiers de la ville pour débarrasser

les rues des objets et détritus les plus hétéroclites

qui les encombrent: animaux crevés, autos, vélos délabrés,

valises vides, bouteilles cassées, casques, cartons, gravois, vêtements,

papiers, paille, etc., etc.. |

Enfin, un jour vint où l’argent commença à garnir la

caisse de la ville; aussitôt on décida que tous ces braves gens,

qui avaient accepté sans murmurer les plus ingrates besognes, recevraient,

en guise de salaire et en attendant mieux, 500 gr. de pain pour les adultes

et 250 gr. Pour leurs enfants au-dessous de 10 ans. Pourtant, lorsqu’on saura

que la ville avait la charge supplémentaire d’assurer l’approvisionnement

en pain du camp de prisonniers de Mondésir — soit 2.000 bouches — on aura

idée du labeur et des difficultés inouïes que cela représentait

à l’époque pour les bonnes volontés locales.

Les jours s’écoulèrent un à

un, bons et mauvais. L’argent rentrait chaque jour un peu plus, grâce

à d’opportunes perceptions. Le pain gratuit fut un beau matin supprimé

aux travailleurs auxquels on donna 10 fr, par jour, puis, plus tard, 20 fr,,

chiffre encore présentement en vigueur.

Et l’on sait le reste...

Les réfugiés rentrèrent de

plus en plus nombreux, si bien qu’aujourd’hui on peut dire, qu’à de

très rares exceptions près, les Etampois ont réintégré

leur chère cité et retrouvé leurs habitudes. Nous vivons

toujours sous le régime de l’occupation, certes; bien de nos concitoyens,

en rentrant ont trouvé leur immeuble réquisitionné;

mais qu’estice en comparaison de ce qu’ils appréhendaient en partant ?

Car enfin, c’est à cela qu’il ne faut pas

cesser de songer. Nous avons vécu des jours difficiles; d’autres suivront

encore... Et puis... et puis des heures meilleures reviendront pour peu que

nous sachions les attendre avec vaillance et les préparer avec foi.

Les dernières lignes de cette brochure,

après avoir formé le vœu que nos chers prisonniers reviennent

prendre au plus tôt leur place à leur foyer, seront pour nous

incliner avec respect et gratitude devant les noms de nos héroïques

concitoyens dont les noms, un jour prochain, viendront s’ajouter, sur la

pierre symbolique, à ceux qui ont versé leur sang pour la Patrie.

Avril 1941.]

|

[(1944:)

L’OCCUPATION ]

[(1944:) La vie se

réorganise petit à petit. L’occupant se fait tout d’abord

indulgent et doucereux. Il prodigue les roueries de sa race: insinuant

et bon enfant. Puis, peu à peu, la pointe de fer perce le gant de

velours…. Et il redevient ce qu’il n’a jamais cessé d’être:

orgueilleux, despote et encombrant.

Il

n’est guère de maison, dans notre ville, ne soient occupées

par l’ennemi. Chaque jour un nouvel immeuble est réquisitionné.

Un grand nombre de nos concitoyens, rentrant d’exode, trouvent leur logement

envahi et déjà transformé. Ils doivent se contenter

d’une simple pièce ailleurs. La plupart des notaires, médecins

et avoués de la commune doivent transférer leurs études

et cabinets dans des locaux de fortune.

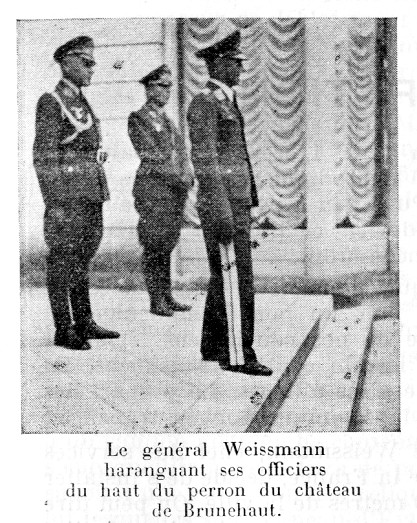

Un jour, le général

d’armée Weissmann, chef des services allemands de l’air, décide

de s’installer au château de Brunehaut, à 1.200 mètres

de la ville. On peut dire que, dès ce moment, notre cité

est voué au plus tragique destin. Elle deviendra, en effet, avec

ses innombrables officiers, ses installations techniques et ses repaires

secrets, un objectif militaire ennemi de première importance que

l’aviation anglo-américaine assignera au jour dit à ses bombardiers.

Pourtant, au long des quatre années, deux mois et sept jours [p.24] qu’aura

duré l’occupation nazie, Etampes, malgré le nombre considérable

de ses occupants, n’aura eu à souffrir d’aucun incident grave.

En dehors de quelques accrochages passagers entre habitants et envahisseurs,

ou entre administration française et allemande, notre ville ne

connut jamais, Dieu merci, les répressions sanglantes, les otages,

les lourdes amendes de guerre qui frappèrent tant d’autres communes.

Notre cité le dut, tant à la calme dignité de sa

population, qu’à l’intelligente diplomatie de son maire, M. Lejeune,

et de son Conseil municipal, auxquels la plus élémentaire

justice commande de rendre hommage.]

|

[Photo propre à la seconde édition.]

[Photo propre à la seconde édition.]

|

Sources:

Le brochure de Collard dans sa réédition de 1945, saisie

en 2004 par Bernard Gineste; scan des photographies de la 1ère édition

par François Jousset.

Saisie des variantes de l’édition de 1941 sur un exemplaire de la

collection d’Alain Desgranges.

|