|

On était

au mois de janvier 1871, triste et terrible époque, dont le souvenir

malheureux restera toujours inoubliable.

Paris était assiégé.

Chaque jour, de nouvelles

sorties avaient lieu, se traduisant soit par de simples escarmouches, soit

par de véritables combats entre les avant-postes des deux armées.

Chacune d’elles était plus meurtrière encore que la précédente

et la liste des morts et des blessés venait s’ajouter à celle

de la veille.

Succombant sans céder

sous le nombre, mais jamais découragés, les Français

gardaient l’espoir d’arriver enfin à repousser ces Allemands maudits

et sortir de l’enfer qui les enserrait.

A la tête d’un des

régiments les plus avancés de la garde nationale, se trouvait,

en qualité de commandant, Jean Romowski, né en Pologne d’une

mère française, qui, depuis quelques années, avait

quitté son pays d’origine pour venir à Paris, tirer parti

de son habileté de sculpteur.

Au moment où se

passent les faits dont nous parlons, les bataillons de la garde nationale

venaient de se former, composés de courageux citoyens, prêts

à verser la dernière goutte de leur sang pour la défense

du sol sacré de la patrie.

Jean Romowski avait été

d’une voix unanime, à ce moment, choisi par les habitants de son

quartier à titre de commandant, son courage, son sang-froid et l’énergie

dont il avait fait preuve, lui avaient valu cet honneur. Il avait d’abord

refusé, en invoquant sa qualité d’étranger, mais se

déclarant fier du choix de ses amis. Il était prêt, disait-il,

comme les autres à répandre son sang pour repousser l’envahisseur

de sa patrie adoptive, mais il était de son devoir de décliner

tout grade et de laisser le commandement à un plus digne.

L’insistance des siens

vint à bout de sa détermination.

Il se vit donc forcé

d’accepter, et ce fut un bien. Dans maintes occasions, le bataillon qu’il

commandait, dirigé avec une indomptable énergie, donna la

mesure de son dévouement, et il fut cité à l’ordre

du jour.

Une sortie devait avoir

lieu le lendemain du jour où se passe ce récit, et, au bivouac,

chacun brûlait de se trouver en contact avec les Prussiens et de leur

infliger une défaite honteuse.

Jean s’était retiré

dans un coin, l’air soucieux, rêveur, et la tête entre ses mains.

A quoi songeait-il? A sa famille peut-être, à sa vieille mère,

dont il était depuis quelque temps sans nouvelles, et aussi à

son jeune frère René, qu’il avait quitté depuis près

de dix ans, alors qu’il était encore enfant, ces êtres chers

qu’il ne reverrait peut-être jamais, une balle ennemie pouvait l’atteindre

le lendemain, il n’aurait pas la dernière consolation d’embrasser

ceux qu’il aimait! Qu’importé, après tout, le devoir est de

marcher: son honneur avant tout; ses hommes comptent sur lui, une défaillance

ne saurait l’arrêter.

Il se lève et ordonne

le repos. Au point du jour, il faudra recommencer l’attaque, chacun doit

être prêt. A ce commandement, les couvertures sont déployées

et quelques minutes après, [p.18] le

silence le plus profond s’étendait sur le bivouac.

Seul, Jean restait debout, les noires idées

de tout à l’heure l’assaillaient obstinément. La crainte lui

est étrangère, elle ne saurait avoir prise sur son énergie.

Il connaît le feu, que de fois l’a-t-il affronté, face à

face avec les lignes prussiennes? Que ses hommes se reposent, il fera seul

la veillée d’armes.

Le jour paraissait à

peine que le bataillon était mis en alarme par les cris des sentinelles.

Tout le monde est debout en un instant, on marche droit à l’ennemi.

Un régiment de uhlans barre le chemin, on ne peut s’y tromper, la

blancheur des uniformes se détache dans la pénombre.

Jean était au premier

rang, encourageant ses hommes de la voix, et leur donnant l’exemple.

La fumée de la première

décharge était à peine dissipée, que soudain

le chef s’arrête, il a pâli... En face de lui, dans les rangs

allemands, il vient de reconnaître son frère, son René

bien-aimé.

Est-ce possible, au milieu

des ennemis de la France! René! Traître aux siens, à

sa famille, à ses traditions! C’est de sa main qu’il périra!

Or, voici ce qui s’était

passé. Le jeune homme avait pris du service dans l’armée des

envahisseurs et conquis l’épaulette d’officier.

Le cœur serré par

la rage, Jean n’hésite plus, il arrache le fusil des mains de l’homme

qui se trouve à ses côtés, épaule met en joue

et fait feu.

Le petit nuage de fumée

produit par la détonation disparaissait à peine, que le corps

de l’officier allemand, la tête fracassée, s’affaissait sur

les côtés de la selle, retenu seulement par la courroie dont

nos ennemis avaient eu la précaution de munir leurs cavaliers dans

le but de permettre au cheval de rapporter au camp celui des leurs que les

balles avaient abattu.

Jean avait, dans un sublime

et héroïque désespoir, tué son propre frère,

ne laissant pas à une main étrangère le soin de cette

suprême action.

Deux larmes tracèrent

leur amer sillon sur ses joues encore plus pâles; le mouvement de

colère, sous l’impulsion duquel il avait agi, était passé,

il ne pensait déjà plus qu’à son devoir.

— En avant! mes enfants!

commandait-il d’une voix ferme.

A cet ordre, le bataillon

s’élançait, baïonnette au canon. Trois pas encore et

Jean tombait, frappé mortellement d’une balle en plein front, en

s’écriant:

— Merci, mon Dieu! Vive

la France!

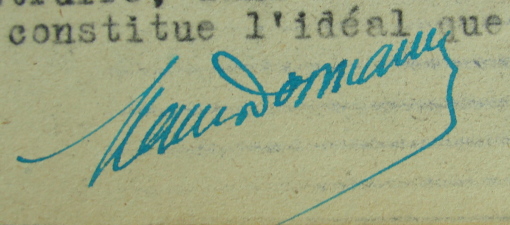

Maurice DORMANN.

Septembre 1897.

|

Anciens combattants étampois de 1870

(cliché de Paul Royer, vers 1905)

|