|

Edmond Frank

LES AUXILIAIRES

MODERNES DE LA JUSTICE

25 août 1906

Les journalistes

|

Le gendarme

|

Le devin |

Une instruction judiciaire à

Etampes

L’affaire du curé de Châtenay, qui depuis un mois met les

reporters sur les dents et tient le public en haleine, fournit à

notre collaborateur Nozière, en son Courrier de Paris, le

sujet d’une spirituelle fantaisie satirique, où la fiction dépasse

à peine les bornes de la vraisemblance. En effet, au train dont vont

les choses, une réforme radicale du code d’instruction criminelle

et des procédés d’enquête judiciaire ne tardera pas

à s’imposer. Déjà, dans la pratique, les pionniers

de ce progrès avaient devancé le législateur; jamais

encore leur audace novatrice ne s’était affirmée de façon

aussi éclatante.

Brusquement, l’abbé

Delarue disparaît, le 24 juillet, à la grande surprise et

au vif émoi de ses paroissiens et de sa famille. Aussitôt,

la justice — en l’espèce le parquet d’Etampes — de mettre en mouvement

son appareil ordinaire, composé des deux éléments traditionnels:

la police et la gendarmerie. Mais, au même moment, un autre élément

intervient: le quatrième pouvoir, — la presse. Jadis, la presse

se contentait d’enregistrer les actes et les gestes de

dame Thémis et de ses auxiliaires réguliers; c’était

le vieux jeu; aujourd’hui, elle ne craint pas de leur faire concurrence,

de se substituer à eux, agissant pour son compte, de sa propre initiative

et avec ses propres moyens.

Donc, afin de chercher

la piste du prêtre disparu, on a vu des journaux détacher leurs

plus fins limiers, chargés de courir le pays à pied, en voiture,

en wagon, en auto, d’exercer leur flair et leur activité sous toutes

les formes. Celui-ci s’est fié à la seule sagacité d’un

maître reporter ubiquiste; celui-là, «ne reculant devant

aucun sacrifice», a recruté une équipe de trente trappeurs

pour battre la campagne, fouiller les bois, sonder les rivières, et

offert aux explorateurs bénévoles l’appât de 1.000 francs

de récompense; des rivaux ont engagé de véritables

matches à qui arriverait bon premier à, la découverte

de l’abbé, vivant ou mort. Car on flotte, anxieux, en pleine obscurité,

entre l’hypothèse romanesque de la fuite et l’hypothèse dramatique

de l’assassinat. Finalement, cette dernière semble prévaloir

à notre époque un fugitif garde malaisément l’incognito

sous les yeux d’Argus,

constamment en éveil, et, d’ailleurs, des témoignages dignes

de foi démentent les racontars désobligeants trop facilement

répandus touchant la conduite de l’honorable curé.

Cependant, malgré leur ténacité

proverbiale, leur fièvre d’émulation, le stimulant de l’amour-propre

professionnel, les limiers du reportage se fatiguent sans .résultats,

réduits à se poser quotidiennement cette cruelle énigme:

«Où est-il?» à suppléer par des efforts

d’imagination à l’insuffisance de leurs moyens pratiques et à

prédire, au petit bonheur, un problématique «coup de

théâtre».

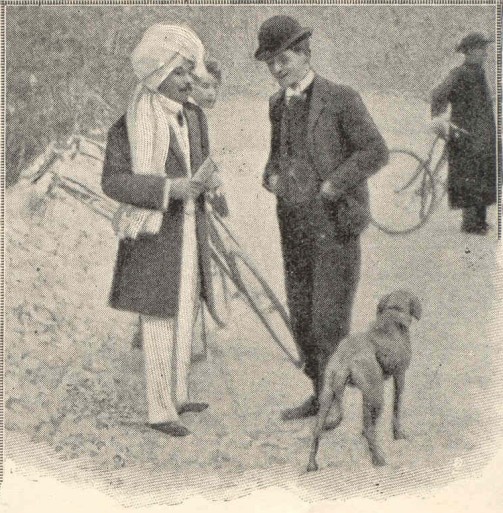

Alors, une idée

surgit, dont une feuille hebdomadaire, le Pays parisien, revendique

la priorité. Pourquoi n’aurait-on pas recours à l’adjuvant

des sciences occultes? N’est-ce pas une excellente occasion d’en essayer

l’application? Justement, on a sous la main un mage hindou, originaire de

Ceylan, le «professeur» Devah. Sollicité, l’homme bronzé

accorde ses bons offices; il se rend à Etampes, opère sur place,

en présence des journalistes sceptiques et des badauds du cru ébahis,

se livrant à de bizarres simagrées, humant l’air, flairant

des traces présumées comme un chien de chasse, fouissant et

goûtant la terre comme un... chercheur de truffes. Il découvre

un mouton crevé et une bicyclette qui serait celle de l’abbé

Delarue. Bientôt (Paris, décidément, est une ville unique

au monde, où l’on peut se procurer de tout à volonté,

même des fakirs authentiques), apparaît un second mage non moins

hindou, le «professeur» Ramana; son système diffère

essentiellement de celui de son compatriote: astrologue, au lieu de se baisser

vers le sol, il interroge les astres, — et ne découvre rien du tout.

Il est ensuite question de Pickmann, fameux par son extraordinaire faculté

divinatoire.

Enfin, à

côté de ces seigneurs d’importance, l’affaire suscite une

légion de magiciens de moindre acabit: voyantes éveillées,

somnambules extralucides, cartomanciennes; bref, c’est un débordement

soudain d’hypnotisme, d’occultisme, de spiritisme, d’empirisme, tranchons

le mot, de charlatanisme, — phénomène qui ne laisse pas d’être

curieux au vingtième siècle, époque où l’on

professe volontiers le culte de la science positive.

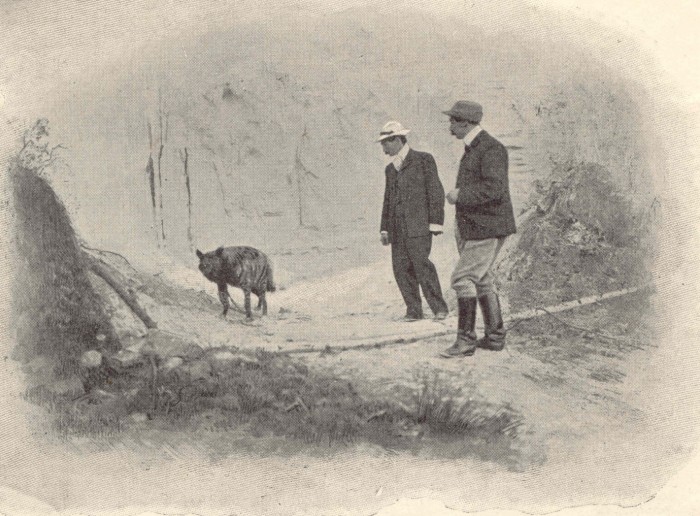

Sans doute le journal le Matin a- t-il

voulu réagir contre cette tendance rétrograde en opposant au

surnaturel le naturel. A son tour, il a eu le mérite d’une innovation,

l’emploi de l’hyène, habile à déterrer les cadavres,

et il a requis le concours d’une sinistre pensionnaire du dompteur Pezon;

mais Carlos (tel est son nom) ne s’est pas montré à la hauteur

de sa tâche: dépaysé, le fauve africain, selon l’expression

populaire, n’a «rien voulu savoir», et cet animal qui ne «travaille»

que la nuit n’a pas réussi à faire la lumière sur

l’angoissant mystère de Châtenay.

|

L’Hindou

Devah ramassant de la terre pour la flairer,

sur la route d’Etampes à Chalo-Saint-Mars

L’Hindou

Ramana

L’Hindou

Ramana

|

On continue donc de se perdre en conjectures, et des copieuses informations

publiées jusqu’à présent à ce sujet, nous ne

pouvons guère que tirer deux moralités. Premièrement,

c’est que, par une singulière antinomie, certains nouveaux procédés,

prétendus «scientifiques», sont, peut-être en

vertu du dicton: «Les extrêmes se touchent», empruntés

aux pratiques primitives des âges les plus reculés, et que,

en l’an de grâce 1906, aux champs, à la ville, dans le salon

de la comtesse et dans la boutique de Figaro, des

gens discutent encore sérieusement du merveilleux. Secondement, c’est

que le pouvoir judiciaire doit désormais s’accommoder de ses modernes

auxiliaires.

La presse en est le principal, et — veuillez

bien noter la gradation — après lui avoir apporté. d’abord

son concours direct, voilà qu’elle y joint celui des empiriques

et celui des bêtes. Est-ce un bien? Est-ce un mal? En tout cas, un

fait reste acquis : le gendarme n’est plus que le bras gauche de la.

justice; le journaliste en est devenu le bras droit.

EDMOND FRANK.

|

Les

journalistes

|

Le gendarme

|

Le devin

|

|

Le dompteur Pezon

et son hyène

L’Illustration n°3313

du 25 août 1906, page 120

|

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

Edmond FRANK, «Les nouveaux auxiliaires de la justice» [avec 4 illustrations], in L’Illustration

3313 (25 août 1906), p. 120.

Jean-Michel ROUSSEAU [éd.],

«Edmond Frank: Les nouveaux auxiliaires

de la justice (sur l’affaire du curé de Châtenay, Illustration

du 25 août 1906)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-edmondfrank19060825curedechatenay.html, 2007.

Sur cette affaire

Jean-Michel

DUHART, «Le curé de Chatenay a disparu», in C.L.C.

(Carte postales et Collection) 107 (janvier-février

1987), pp. ?-?.

Jean-Michel ROUSSEAU

& Bernard GINESTE [éd.],

«Pierre Royer (P.R): Route d’Étampes à Chalo-Saint-Mard

(à la recherche du curé de Chatenay, 1906)»,

in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cpa-es-royer1906chatenay.html, 2006.

Quelques publications

d’Edmond Frank

Edmond Franck (1846-1911), journaliste, correspondant

parlementaire, collabora au Bien public et au Journal des débats;

il fut rédacteur à L’Écho universel et secrétaire

de rédaction au Petit Parisien. Il a aussi publié quelques

romans et fut membre de la Société des gens de lettres.

|

Edmond

FRANK (journaliste et romancier, 1846-1911), Histoire de l’Assemblée nationale de 1871, depuis le

8 février 1871 jusqu’au 24 mai 1873 [in-18; 407 p.], Paris, A.

Le Chevalier, 1873.

Edmond FRANK, La Maison fermée.

3e édition [in-8; 324 p.], Paris, G. Robert, 1885.

Edmond FRANK, Le réveillon

du père Buirette [28 cm; 8 p.; illustrations], Paris, L’Illustration

[«Supplément au n°» 3016 (15 décembre 1900)],

1900.

Edmond FRANK, Le Crime de Clodomir

Busiquet, roman [in-16; 307 p.], Paris, A. Fontemoing [«Minerva»],

1905.

Edmond FRANK [éd.], Paul MARROT

(né en 1851) [auteur], Le Charme. Lazare (poésies posthumes).

Œuvres choisies [in-16; XVI+260 p.], Paris, A. Fontemoing [«Minerva»],

1908.

Toute critique, correction

ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|