ANNEXE

NOTICE SUR LES ANCIENNES PAPETERIES

ÉTAMPOISES

simple esquisse, par Bernard

Gineste

1) Sur

les moulins à papier d’Étampes

Il faut bien dire que, sauf erreur de ma part,

nous ne savons pas grand chose des anciens moulins à papier d’Étampes.

Léon Marquis, du temps duquel ils avaient disparu, ne nous a guère

laissé de renseignements à ce sujet.

|

|

Après avoir simplement mentionné leur existence, il

nous dit qu’il y avait trois moulins à papier sur la Chalouette,

dans le faubourg Saint-Martin, mais sans citer ses sources, qu’il appelle

vaguement des manuscrits particuliers (1). Il renvoie aussi au

témoignage de Jean-Étienne Guettard dans un célèbre

article de ce savant sur l’ostéocole, qui a été publié

en 1754, et dont on trouvera bon peut-être de trouver ici un extrait:

|

(1) Les rues d’Étampes,

1881, pp. 93-94.

|

Cet espace du bord de la Louette, c’est-à-dire,

celui qui est compris entre la porte de Chaufour où moulin qui

porte ce nom et qui n’est pas éloigné de cette porte, &

un moulin [p.272] à tan qui est plus haut sur cette même rivière,

cet espace, dis-je, est l’endroit où j’ai encore vû l’ostéocole

en plus grande quantité: on en trouve de plus de l’autre côté

de la ville, & presque vis-à-vis & le long du chemin qui

conduit à la porte d’Orléans, dans un endroit qui regarde

les moulins à papier établis sur une autre branche de la Chalouette,

& sur les bords des fossés de la ville qui sont de ce côté

(2).

|

(2) Histoire de l’Académie royale des sciences

avec les mémoires de mathématique et de physique tirés

des registres de cette Académie, année 1754, pp. 269-310

(avec deux planches de figures), spécialement pp. 271-272.

|

Frédéric

Gatineau, grand dépouilleur d’archives devant l’Éternel,

nous livre le nom de deux de ces moulins à papier, dans son ouvrage

de toponymie étampoise paru en 2003, tout d’abord à l’article «Badran supérieur (moulin)»: Situé au n°7 de la rue Badran, il est

aussi appelé moulin Caroline au 19e siècle (selon

Léon Marquis). Dans un acte de 1760, il est qualifié

“moulin à papier”. Le moulin a été déclassé

en 1938 (3).

|

(3) Étampes en lieux et places, 2003,

p. 15.

|

Le

même auteur encore à l’article «Mathurins (moulin des)»: Ce moulin sur la Chalouette

était situé près de l’enclos du Couvent

des Mathurins. Il était d’abord “moulin

à foulon” en 1504, puis

il est cité comme moulin à papier au 18e siècle

(4).

|

(4) Étampes en lieux et places, 2003,

p. 81, alléguant la cote AD91 7S 49.

|

2) Sur la famille étampoise

Haismes, Haymes, Esme, Edme

Reste à identifier le papetier étampois

dont le nom est transcrit, à Chartres, en 1561, Haismes, graphie

a priori énigmatique, quoiqu’elle ait survécu

de nos jours (Haysmes, Aysmes, Haimes, Haymes). Ce n’est

peut-être qu’une graphie fantaisiste de Esme, car je trouve,

parmi les censitaires du Bourgneuf, entre 1676 et 1707, un certain Arnoul

Esme (5), qui est peut-être de la même famille, et il existe

encore aujourd’hui un patronyme

observant cette graphie (Esmes, Hesmes).

|

(5) Gustave DESJARDINS et Martin BERTRANDY-LACABANE,

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures

à 1790. Seine-et-Oise. Archives civiles, série E, n°2948-3993,

Versailles, Cerf et fils, 1880, p. 261a.

|

Esme

était au départ un prénom, d’ailleurs représenté

en temps que tel à Étampes, où il est porté en 1592

par un certain Esme Banouard, boucher (6). Ce devait d’ailleurs être une simple variante orthographique de Edme

ou Edmes, où le d devait être également

purement graphique, car nous retrouvons à la même période

un autre personnage appelé tantôt Maître Edmes Banezeau, en 1529, et tantôt Maître Esme Vanezeau, en

1538 (7). Par suite ce patronyme a pu être

écrit également Edme. De fait, pour le patronyme également

ces deux graphies sont attestées à Étampes, où

nous trouvons aussi vers 1734

un Charles Edme, maître serrurier (8).

Ainsi donc notre Jehan Haismes, marchant

papetier demourant à Estampes en 1561 paraît bien appartenir

à la même famille que le Maître Charles Edme

ou Esme de 1529-1538, et que l’Arnoul Esme de

1676-1707.

Mais il est plus

certain qu’il appartient à la même famille qu’un certain

Pierre Haymes, maître tailleur d’habits cité

à Étampes en 1598 (9), parce que non seulement nous avons là la même orthographe

que dans notre document chartrain, mais encore une profession liée

au même secteur d’activité.

|

(6) Esme Banouard, boucher est à

cette date censitaire du fief étampois de Longchamp, ibid.,

p. 306b, probablement le fils de Christofle Banouard, boucher ou

de Loys Banouard, boucher ou de Jehan Banouard, boucher,

ou de Quentin Banouard, boucher, mentionnés en 1580, ibid.,

pp. 305a, 306a, 306 a, 306b.

(7) M(aître)

Edmes Banezeau, censitaire de Longchamps en 1529, ibid., p. 291a;

M(aître) Esmes Vanezeau, ibid., p. 296b;

dans l’un des deux cas les archivistes de Seine-et-Oise ont dû mal

déchiffrer l’initiale. On trouve aussi un Edme Angevin censitaire

du Bourgneuf entre 1676 et 1717, ibid., p. 260a.

(8) Il est alors censitaire

du fief du Bourgneuf, ibid., p. 263b.

(9) Il est alors censitaire

du Bourgneuf, ibid., p. 321a. |

3) Sur

d’autres papetiers étampois

J’avoue n’avoir pas poussé très loin

mes propres recherches, et j’ai seulement relevé quelques mentions

de papetiers étampois dans l’Inventaire-Sommaire qu’ont fait

au siècle avant-dernier les archivistes de Seine-et-Oise des archives

des marquis de Valory, aujourd’hui conservées à Chamarande,

où elles attendent les chercheurs; j’ai seulement exploré par

ailleurs les registres paroisiaux de Saint-Martin, au hasard, dans les années

1705-1708.

A une date indéterminée

entre 1640 et 1701 sont cités à Étampes comme censitaires

à la fois un Nicolas Allais, papetier et un Mathieu Bominet,

marchand papetier (10). Par ailleurs, à une date indéterminée entre 1676 et 1707 est aussi

cité un Mathieu Bonnivet, papetier qui est évidemment

le même que le précédent, l’une de ces deux graphies

ayant été mal déchiffrée par les archivistes

de Seine-et-Oise, certainement la première (11).

Le premier jour de juillet 1705 a esté inhumé

dans le cimetiere [de Saint-Martin] Pierre Mazot papetier aagé

de soixante-deux ans ou environ, muni des sacrements de l’Eglise. [signé:] Charpentier, curé (12).

On notera que selon Gatineau le moulin Mazeaux est

un des anciens nom du moulin Bressault. Mazeaux, dit-il, était

le nom de son propriétaire en 1525. On trouve cité “moulin

Maseaux” en 1549 (Archives municipales, terrier de Valnay), “moulin Maziau”

en 1583 (AD91 136J 16) et “Maziaulx” en 1593 (Archives diocésaines

5) (13)

Le 20 octobre 1705, se marient à Saint-Martin

Pierre Leturé, veuf, garçon papetier, et Catherine

Bary. Le premier témoin à signer est François Barré.

Le 15 septembre 1708 a été inhume

Jean peletier âgé de un mois fils de Nicolas Peletier garçon

papetier qui a signé avec moi. N. Peletier.

Le 18 octobre de la même année est inhumé

Nicolas Pelletier âgé de trois ans et demi en

présence de Nicolas Pelletier et Marie d’Alençon ses père

et mère. N. Peletier. Basserot, curé.

Le 19 décembre de la même année

est baptisé Antoine fils de Nicolas Pelletier, papettier et de

Marie Dalençon.

Le 22 du même mois a été inhumé

Antoine Peletier âgé de trois jours en présence

de Nicolas Peletier son père qui a signé avec my. N. Peletier.

Basserot curé.

|

(10) Il sont alors

censitaires à Valnay ou à Courtmeunier ou dans quelque autre

fief des Valory, ibid., pp. 337a et 337b.

(11) Il est alors censitaire

du Bourgneuf, ibid., p. 260b.

(12) Paroisse de Saint-Martin,

registre de 1705 à 1712.

(13) Étampes

en lieux et places, p. 82.

|

A une

date indéterminée entre 1738 et 1759 est aussi mentionné

comme censitaire un René Bichette, marchand papetier (14). Cet entrepreneur de Saint-Martin d’Étampes

est mentionné également comme mari d’Agnès Barbier en

1740, et détenant, outre une autre papeterie à Langlier près de Montargis dans

le Loiret, un moulin à papier à Sainte-Suzanne en Mayenne.

Dans ce dernier village où il y eut jusqu’à 16 moulins, on trouve

mentionnés: le dit René Bichette en 1740 et 1742; un Mathieu

Bichette en 1750 et 1771, marié à Suzanne Provost, puis à

Anne Persigan; un Mathieu Bichette en 1779 et 1782, marié à

Anne Provost; un Pierre Vallée marié à une Julienne

Bichette en 1786; un François Baguenier marié à Suzanne

Bichette en 1786 et 1792; un Magloire Bichette marié à Jacquine

Leroux en 1806 et 1808 (15).

Enfin, à une date indéterminée

entre 1754 et 1759 est encore cité à Étampes un Pierre

Olivier, papetier (16), qui est sans doute

de la même famille qu’un Pierre Olivier, chanoine de Notre-Dame d’Étampes selon Clément Wingler

de 1731 à 1739, inhumé devant l’autel de Saint-Louis en

Notre-Dame le 26 avril 1739 (17).

Cette famille Olivier est bien de Saint-Martin.

Le 15 août 1705 y est baptisée Genevieve

Olivier fille de Pierre Olivier et de Marie Charpentier et le 27 septembre

1707 un autre fille, Michelle. Ce Pierre Olivier paraît un manouvrier

qui déclare 14 juin 1706 la mort chez lui du petit Adrien Tournier,

fils d’un cartonnier de Paris qui était en nourrice chez lui; le 3

septembre 1705 y est baptisé François fils de Cantien Olivier

et de Anne Legrain (le parrain est alors un François Barré);

etc.

|

(14) Il est alors censitaire du Bourgneuf, ibid.,

p. 265a.

(15) Alphonse-Victor

ANGOT, Ferdinand GAUGAIN, «Papeteries de Sainte-Suzanne (Mayenne)»,

in Dictionnaire historique, topographique et biographique

de la Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [4 volumes], tome IV, pages 834

sqq.

(16) Il est alors

censitaire du fief de Foresta, ou bien du prieuré de saint-Pierre,

Inventaire-Sommaire, p. 322b. On notera que d’après

les registres paroissiaux on appelait parfois papetier de simples

garçons papetiers, s’il faut se fier au cas de

Nicolas Peletier en 1708.

(17) Clément

WINGLER, Notre-Dame sous l’Ancien Régime,

Étampes, Archives Municipales d’Étampes, 1998, p. 35. |

4) Le travail qui reste

à faire

C’est tout ce

que j’ai pu trouver pour l’instant sur les moulins à papier et les

papetiers étampois. Mais d’autres sans doute pousseront plus loin

leurs recherches, et il est à espérer notamment que le tome

2 du Pays d’Étampes, dont on espère la publication

pour cette année 2009, abordera cette question importante pour l’histoire

économique du pays d’Étampes.

Outre les registres paroissiaux qu’il faudrait dépouiller

dans toute leur étendue, il faudrait explorer les archives notariales

conservées aux archives départementales: c’est un champ d’investigation

considérable.

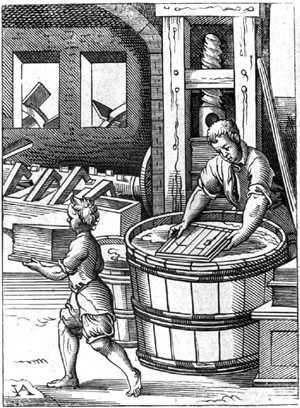

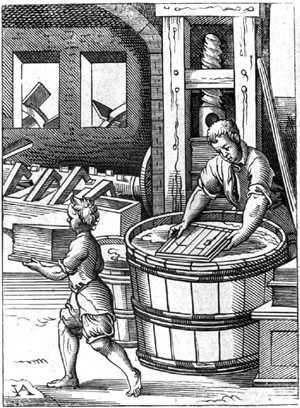

Ceux qui seraient intéressés par les

aspects techniques de la fabrication du papier à l’époque considérée

consulteront avec grand fruit l’article «Papetier» de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des

arts et des métiers de Diderot et d’Alembert, en cliquant ici. Il a été

publié en 1780

B.G., février 2009,

en attendant mieux.

|

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

Éditions

Maurice JUSSELIN

(archiviste du département d’Eure-et-Loir, 1882-1964), «Achats

de chiffons à Chartres par un papetier d’Étampes en 1561»,

in Bibliothèque de l’École

des Chartes 97 (1936), pp. 459-460.

Bernard GINESTE

[éd.], «Maurice Jusselin: Achat de chiffons à

Chartres par un papetier d’Étampes en 1561 (Bibliothèque

de l’École des Chartes, 1936)», in Corpus

Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-16-jusselin1936papetier1561.html,

2009.

Sur les moulins

à papier et les papetiers sous l’Ancien Régime

On consultera utilement

l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et des

métiers de Diderot et d’Alembert, au tome 24 paru en 1780, aux articles «Papeterie» (pp. 434-435, cliquez ici) et surtout «Papetier»

(pp. 435-443, cliquez ici).

Alphonse-Victor

ANGOT, Ferdinand GAUGAIN (abbés), «Papeteries de Sainte-Suzanne»,

in ID., Dictionnaire historique, topographique et biographique de la

Mayenne, Laval, Goupil, 1900-1910 [4 volumes], tome IV (1910), page

834.

Møller NICOLAISEN, Tycho Brahes Papirmølle

paa Hven: udgravningen 1933-34 og forsøg til rekonstruktion [27

cm; 72 p.; illustrations; préface de Elis Strömgren; sur le

moulin à papier suédois de Tycho Brahe (1546-1601)], København

(Copenhague), Gyldendalske Boghandel nordisk Forlag, 1946.

Marie-Hélène REYNAUD, Les

Moulins à papier d’Annonay à l’ère pré-industrielle.

Les Montgolfier et Vidalon [22 cm; 317 p.; illustrations; bibliographie

pp. 285-302; thèse de 3e cycle d’Histoire soutenue à Lyon II

en 1980], Annonay, Éditions du Vivarais, 1981.

Paolo CEVINI, Edifici da carta genovesi:

secoli XVI-XIX [24 cm; 254 p.; illustrations; notes bibliographiques;

index], Genova (Gênes), Sagep [«Ricerche di architettura»],

1995.

Peter BOWER [éd.], The Oxford papers.

Proceedings of the British Association of paper historians, fourth annual

conference held at St. Edmund Hall, Oxford, 17-19 september 1993 [30

cm; 108 p.; illustrations; notes bibliographiques; index], London (Londres),

British Association of paper historians [«Studies in British paper

history» 1], 1996.

René DUBOS, Les moulins à

papier de Maromme. L’histoire de la fabrication du papier dans la vallée

du Cailly du XVème siècle au XIXème siècle

[31 cm; 239 p.; illustrations; bibliographie pp. 232-234], Luneray, Bertout

[«La mémoire normande»], 1996.

Michel MAISONNEUVE [auteur] & Philippe

CAUDRON [photographe], Fontaine de Vaucluse. Vallis Clausa, le moulin

à papier [24 cm; 16 p. non paginées; illustrations],

Septèmes-les-Vallons, PEC, 1996.

Dont des versions anglaise (Fontaine de

Vaucluse. Vallis Clausa, the paper mill) et allemande (Fontaine

de Vaucluse. Vallis Clausa, die Papiermühle).

Élie COTTIER, Histoire d’un vieux

métier. Le papier d’Auvergne est fait à la main comme au moyen

âge [21 cm; 100 p.; illustrations], Clermont-Ferrand, Mont-Louis

& Lyon, Cosmogone, 1998.

Louis DUPORT, & Denis PEAUCELLE, Puymoyen

(Charente). Vallée des Eaux-Claires: les sites préhistoriques

et les moulins à papier [20 cm; 22 p.; illustrations; bibliographie

pp. 18-19], Angoulême, Service patrimoine d’Angoulême &

Paris, Villes et pays d’art & d’histoire [«Patrimoine de l’Angoumois»],

1998.

J. Georg OLIGMÜLLER & Sabine SCHACHTNER

[auteurs], Rolf BAUCHE, Annette SCHRICK & Armin SCHULTE [collaborateurs],

Papier, vom Handwerk zur Massenproduktion [27 cm; 196 p.; photographies

& fac-similés; bibliographie pp. 182-188; index], Köln

(Cologne), Dumont [«Schriften / Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches

Industriemuseum » 21], 2001.

Jacques DUVAL, Moulins à papier de

Bretagne du XVIe au XIX siècle. Les papetiers et leurs filigranes

en Pays de Fougères [24 cm; 314 p.; illustrations; en appendice,

choix de documents; bibliographie pp. 305-309; glossaire; index], Paris,

L’Harmattan [«Logiques historiques»], 2006.

Alexandre NICOLAÏ (1864-1952), Histoire

des moulins à papier du sud-ouest de la France: 1300-1800. Périgord,

Agenais, Angoumois, Soule, Béarn [24 cm; 2 tomes (281 p.; 162

p.); illustrations], Monein, Éditions PyréMonde, 2006.

COLLECTIF D’INTERNAUTES, «Papeteries de

Sainte-Suzanne (Mayenne)», in Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Papeteries_de_Sainte-Suzanne_(Mayenne),

en ligne en 2009 [d’après ANGOT 1910].

Toute correction, critique ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|