|

ANNEXE

TROIS POÈMES D’OWEN STIRCK

ET LES NOTES SUR CE POÈTE DE SON TRADUCTEUR

1. — Le Cimetière

Nous y joignons à titre de curiosité une version anglaise

qu’en a composée et mise en ligne en 2006 Raymond E. André

III

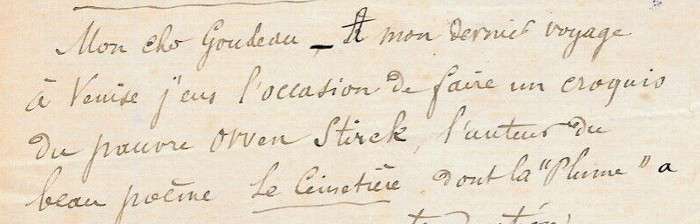

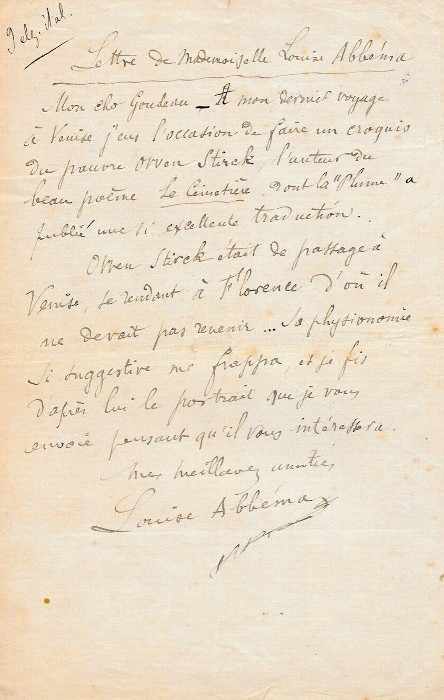

Notre confrère Émile Goudeau nous communique le poème

suivant qui lui a été transmis par le traducteur. L’auteur,

un jeune poète anglais, Owen Stirck, mort récemment à

Florence d’une maladie de langueur, était un artiste dans le sens

le plus élevé de ce terme. Nous publierons plus tard les meilleures

pages inédites de cet exquis poète.

L. D. (Léon Deschamps)

|

Our colleague Émile Goudeau sent to us the following poem,

which was sent to him by the translator. The author, a young English poet,

Owen Stirck, deceased recently in Florence of an illness of languor (lingering

illness), was an artist in the most elevated sense of the term.

|

|

Le Cimetière

— Mon cœur ressemble à un cimetière.

Les morts y sont couchés si nombreux qu’il n’y

a plus de place.

— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la

corruption,

— Mon cœur ressemble à un cimetière.

Au milieu des touffes épaisses de la ciguë,

de la belladone, de la jusguiame, du datura aux calices malsains, d’anciennes

fleurs autrefois plantées, autrefois soignées, surgissent

pâles, délicates, tristes et belles,

— Les morts sont couchés si nombreux qu’il n’y

a plus de place.

L ’herbe vivace disjoignit les pierres, le temps effaça

les noms jadis gravés. Les croix funéraires, dans un geste

suprême, étendent lamentablement leurs bras noirs sans couronnes.

Elles seules indiquent le lieu où Ils reposent.

— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la

corruption.

Les grilles sont fermées, les clefs, désormais

inutiles, perdues; personne ne se souvient, personne ne songe à traverser

le cimetière abandonné, les murs roulent sur eux-mêmes,

s’effritent, s’entassent, et forment une ceinture de ruines.

— Mon cœur ressemble à un cimetière.

— Les morts sont couchés si nombreux qu’il n’y

a plus de place.

— Les plantes sauvages croissent, superbes, sur la

corruption.

Nul ne sait ceux qui dorment là. Nul ne connaît

leurs noms, moi excepté. Je sais où trouver leurs noms. Dans

les nuits sombres je les appelle tout bas, ils se dressent livides, au milieu

des touffes épaisses de la ciguë, de la belladone, de la jusquiame

et du datura aux calices malsains:

Ceux qui m’ont torturé.

Ceux qui m’ont trahi.

Ceux qui m’ont persécuté.

Ceux qui m’ont fait au cœur une blessure dont le sang

coule encore.

Les voilà, les voilà tels que je les

ai enterrés vivants, sous une pluie de cendre et de feu, dans l’amer

linceul de mes souvenirs.

Les grilles sont fermées.

Les clefs, inutiles, perdues.

D’anciennes fleurs autrefois plantées, autrefois

soignées, surgissent pâles, délicates, tristes, belles

et voilent le secret des noms.

— Les morts sont si nombreux qu’il n’y a plus de place.

Mon cœur ressemble à un cimetière abandonné.

Owen Stirck.

|

Cemetery

— My

heart seems a cemetery.

The dead therein lie so numerous that no empty place

remains.

— Spreading

weeds, and haughty, surmount this corruption.

— My

heart seems a cemetery.

Among dense tufts of hemlock, belladonna, henbane,

of datura with its deleterious calyxes, of ancient flowers planted in far-off

days, tended long ago, arising pale, delicate, sad and beautiful.

— The

dead therein lie so numerous that no empty place remains.

The tenacious grass dislocates the stones; time effaces

the bygone names engraven there. The funerary crosses, in a last gesture,

lamentably extend their truncated black arms. They alone mark the place

where each corse lies.

— Spreading

weeds, and haughty, surmount this corruption.

The iron gates are closed, the keys useless from now

on, lost; no one remembers them; no one dreams of crossing the abandoned

cemetery, the walls wend their ways, crumbling into dust, crowding together,

and forming an enclosure to this place of ruin.

— My

heart seems a cemetery.

— The

dead therein lie so numerous that no empty place remains.

— Spreading

weeds, and haughty, surmount this corruption.

No one knows those who sleep there. No one knows their

names, save myself. I know where to find their names. On somber nights

I invoke them in low voice; they arise pallid, among dense tufts of hemlock,

belladonna, henbane, of datura with its deleterious calyxes.

Those who have tortured me.

Those who have betrayed me.

Those who have persecuted me.

Those who have made upon my heart a wound from which

the blood still pours.

They are there, they are there just as I’d buried them

alive, under a rain of ash and of fire, in the bitter shroud of my memories.

The iron gates are closed, the keys useless, lost.

Of ancient flowers planted in far-off days, tended

long ago, arising pale, delicate, sad, beautiful and concealing the secret

of names.

— The

dead therein lie so numerous that no empty place remains.

My heart seems an abandoned cemetery.

Owen Stirck

(Translation: Raymond E. André III, 2006)

|

2. — Le Lac Noir

|

LE LAC NOIR

Sous les sapins livides semblables à des spectres,

entouré de pics aux profondes déchirures où nulle herbe

ne poussa,

de rochers monstrueux, de précipices béants, s’étend

le LAC NOIR aux eaux profondes.

Là depuis des Siècles et des Siècles

veille le Monstre des Sept Douleurs.

Sur les flots pesants, jamais repu, gueule ouverte,

il jette dans l’universelle désolation son cri d’appel.

Les désespérés tressaillent jusqu’aux

os. Dans la nuit qui les cerne de toutes parts, ils se lèvent à

sa voix cherchant à tâtons le chemin qui conduit vers Lui.

Vers le Monstre des SEPT DOULEURS.

Nul n’indique la route à suivre.

Ceux qui sont revenus perdirent le souvenir.

De lourdes ténèbres cachent le lieu

funeste.

Moi, j’ai marché dans la brume épaisse

des jours d’été,

Dans l’âpreté des nuits d’hiver,

Sous des cieux sans astres, j’ai marché afin

d’arriver jusqu’à Celui qui boit le sang des âmes, et leur

donne l’Oubli.

|

II

Je suis arrivé sous les sapins livides semblables

à des spectres,

Au bord du LAC NOIR où veille le MONSTRE des

SEPT DOULEURS.

Il a senti venir sa proie; ses yeux rouges ont brillé

de convoitise; j’ai mesuré la profondeur

de sa gueule béante, — abîme sombre, terrible, définitif

où allaient enfin, à jamais disparaître,

les Tortures de mon passé.

Avant de me séparer d’Elles j’ai voulu les revoir,

Une à une je les ai appelées,

Elles sont venues, etse sont dressées devant

moi, pâles, farouches, saignantes,

Je les ai reconnues.

O toi! qui la première creusas le moule strict

et profond de la douleur dans mon cœur vierge, toi, lâche trahison

de l’ami.

Toi! perfidie des lèvres adorées, mensonge

des tendres yeux bleus.

Toi, cruauté des miens.

Toi, hautaine indifférence de mes frères,

rires moqueurs qui glacèrent mon âme;

Ingratitude de ceux que j’aimais;

Outrages du monde méprisant; froideurs, injustices,

calomnies;

Brutalité des Forts,

Attaques sournoises des Faibles,

Ignominies humaines dont l’amer dégoût

a troublé mon cerveau,

Blessures empoisonnées, terrifiantes qui jamais

ne guérirez,

Plaies cruelles, qu’un regard fait saigner,

Souvenirs obsédants qui chassez le sommeil et

peuplez l’insomnie de fantômes,

Vous le savez maintenant,

Vous le savez! je n’ai qu’à me pencher vers

le Lac Noir.

Mes lèvres boiront ses eaux pesantes, et le

Monstre des Sept Douleurs, Celui qui veille depuis des

Siècles et des Siècles,

Vous arrachera de mon cœur,

Vous déchirera de ses dents aiguës,

Vous mettra en lambeaux, ô vous les féroces!

Ô vous les dévoratrices!

Il ne demeurera en moi aucun souvenir de vos morsures.

La paix sera sur mon âme.

Je serai pareil à Celui qui vient de naître

à la Vie.

|

|

III

Je les chassais devant moi, mes Tortures, comme un

troupeau de bêtes malfaisantes, les

flagellant de ma colère, ivre d’une sauvage joie,

Je les chassais jusqu’aux flots noirs, jusqu’au Monstre

qui veille sur ses eaux profondes

Et tout d’un coup, — dernier déchirement plus

âpre, que tous ceux, naguère connus — tressaillement de ma

chair arrachée — effondrement terrible de mon Moi,

Je les ai vues subitement disparaître mes Tortures

sous la dent du Monstre dans les flots noirs,

Tel était leur nombre, tel était leur

poids que les flots se sont élevés jusqu’aux sommets des pics

aux profondes déchirures, ils ont comblé les précipices.

Ils se sont joints aux nuages sombres qui toujours

pesaient sur eux,

Le ciel s’est abaissé,

et je n’ai eu devant mes yeux terrifiés qu’un

mur,

Un mur mouvant, sombre, liquide, où flottaient

ensanglantées, les épaves de mes douleurs,

noyées... mortes.

|

IV

Alors, j’ai marché dans la brume épaisse

des jours d’été,

Dans l’âpreté des nuits d’hiver cherchant

à reconnaître mon chemin.

J’en avais perdu le souvenir, et j’étais seul

dans une immensité morne.

J’ai voulu pleurer, mes yeux sont sans larmes.

Crier, ma voix n’a plus de son;

Appeler, j’ai oublié le nom de Celui qui aurait

pu me secourir.

J’ai regardé en moi. J’ai vu que mon cœur vide

était criblé de trous énormes : maison démolie,

rempart démantelé, ruines amoncelées; effrayante solitude

d’une Chose détruite.

Mon âme est sans prière,

Les mots n’ont plus de sens.

Épouvanté du vide, écrasé

par le néant, je ferme les yeux.

Qui donc me fera saigner le cœur?

Qui en fera se rouvrir les blessures de la Vie?

.......................................

Sur la terre glacée, sous un ciel sans astres,

le front caché, j’attends dans le Noir que l’éternelle Nuit

commence.

Owen Stick

|

3. — Amour

AMOUR

Mes lèvres sont vierges, vierge mon âme,

vierge mon corps. — J ’ai fui les hideuses matérialités de

l’amour; — j’ai reculé, éperdu, devant les caresses impures,

— les abandons honteux, l’accouplement

sinistre.

— Je descendrai chaste dans la froideur du tombeau

—

— Mes lèvres sont vierges, vierge mon âme,

vierge mon corps. —

— C’est vainement que j’ai cherché une âme.

— en tous lieux je l’ai cherchée — je n’ai vu que des filles aux

regards lascifs — aux bouches sensuelles, avides de l’étreinte des

mâles.

Elles tressaillent à leur approche comme des

cavales, — les flancs palpitants, la gorge en émoi.

— Leur front se couvre des rougeurs ardentes de

l’attente exaspérée.

— Je me suis détourné d’elles, j’ai

méprisé leur beauté, — j’ai bouché mes oreilles

pour ne point entendre leurs paroles — et fermé mon cœur pour qu’aucune

d’elles n’y entrât — et ne s’en rendit par surprise la maîtresse.

Une seule fois, — une seule, — mes lèvres se

sont posées, — sur le front pur d’une vierge pure, — enfant déjà

grave, silencieuse, — farouche aux hommes, et si pâle, si aérienne

— si venue d’en-haut qu’elle semblait née — d’un rayon de lumière

et des nuées transparentes, — qui montent le matin de la surface

des lacs endormis. —

Elle ne savait rien de la Vie, et n’en voulut rien

apprendre. — Toutes les tristesses accumulées de sa race — tous ses

dégoûts, ses révoltes, ses amertumes elle les avait pressentis,

— et les portait dans son âme endolorie — comme une expiation des crimes

du passé.— Son ineffable pureté rachetait victorieusement les

corruptions anciennes.

Elle quitta la terre subitement — Comme un ange rappelé

de son exil — sans les .noîtes agonies, et les répugnantes

destructions de la chair. — (Aucune misère humaine ne devait atteindre

sa beauté). — Toute vêtue de blanc, d’un blanc de vapeurs,

d’un blanc immaculé, — dans la paix solennelle d’un jour d’été,

— le sourire de l’extase sur les lèvres, elle tomba morte —

|

Sur son lit de vierge on l’étendit — semblable

à une statue de marbre — sculptée par un artiste divin —

Ses longs cheveux d’un

or si pâle, — encore simples et vivants flottaient autour d’elle —

mêlés à des fleurs défaillantes — Lys, jasmins,

et verveines propices à l’enchantement.

J’ai soulevé d’une main tremblante — les longues

boucles blondes d’ou émanaient des parfums subtils — je les ai portées

à mes lèvres — et j’ai scellé d’un mystique baiser

nos mystiques fiançailles. Mes yeux arides, pour la première

fois se sont remplis de larmes — larmes d’amour — larmes de douleur, larmes

de joie — j’ai chanté dans mon cœur le cantique de la délivrance

— la délivrance d’une créature humaine —

Fleur des albes puretés — âme de neige

nouvellement tombée — Cristal sans tâche des sources polaires

— intacts désormais — jamais souillés — jamais flétris

— éternellement vous garderez votre forme première.

Ô toi la seule vraiment

divine parmi les filles des hommes — Douce rêveuse d’étoiles,

où es-tu? toi la seule que j ’ai aimée — Si céleste!..,

que mon amer scepticisme se fondait devant la limpidité de tes yeux,

— et que je balbutiais en te voyant si candide, — les anciennes prières

aujourd’hui glacées sur mes lèvres..

Avant toi — rien — Après toi, ton souvenir

vivant. — Amour unique, amour définitif — Union étroite

des fluides magnétiques — flamme pure confondue dans une autre

flamme — s’élançant par un effort puissant hors du monde connu

— dans le mystérieux Au-Delà — vers les Eternelles Sérénités.

J’ai fui les hideuses matérialités,

—- j’ai reculé éperdu devant les caresses impures, — les abandons

honteux,

l’accouplement sinistre. —

— Pour te retrouver âme vivante et désenchaînée,

—

— Je descendrai chaste dans la froideur du tombeau

—

Et garderai vierge mon cœur, vierges mes lèvres,

— qui jamais n’ont baisé que l’or pâle de tes cheveux.

|

NOTES

sur le Poète anglais OWEN STIRCK

C’est à

Rome en 1886 que je connus Owen Stirck. Je le rencontrai d’abord fréquemment

soit, errant à la tombée du jour sous les grands ombrages de

la villa Borghèse, soit assis dans un des coins les moins fréquentés

du jardin Pamphile, soit au Colosséo, les soirs où éclairées

par la lune, les ruines apparaissent gigantesques et fantastiques. Je l’avais

remarqué, mais j’ignorais son nom. Une sympathie irrésistible

me poussait, moi très triste, très désespéré,

vers ce jeune homme toujours seul, cheminant avec lenteur comme absorbé

par une intense méditation. Un visage beau quoique d’une excessive

pâleur, et toute la personne infiniment distinguée. Mais ce

qui le rendait suggestif au dernier degré, c’était ses yeux

d’une ’couleur indécise, très grands sous des paupières

lourdes, et d’une profondeur de rêve si saisissante, si particulière,

qu’on avait à les entrevoir le frisson que vous donne une chose inconnue

et la subite impression d’abîmes mystérieux, d’où montaient

de très loin, des ombres et des lueurs changeantes. La première

fois qu’il fixa sur moi ses extraordinaires prunelles, je ne pus me défendre

d’une vive émotion, tandis qu’attiré par le magnétisme

qui venait d’elles je me rapprochai de lui. Ce fut sur la terrasse du Pincio;

nous nous trouvions seuls, l’heure de la promenade étant passée.

Un orage violent s’amoncelait sur les collines en face de nous; des nuées

rousses, violâtres, traversées par la lividité des éclairs,

se nouaient, se dénouaient, tout en montant rapidement sur Rome qu’elles

commençaient à couvrir de leurs grandes ombres mobiles. Spectacle

fort beau! Je le dis à haute voix. Owen Stirck se retourna, me regarda

longuement, et me répondit, — chose étrange — par la phrase

que justement j’attendais de lui. Depuis cette heure, depuis ce jour,

je devins son fidèle compagnon, son ami dévoué, le seul

qui soit resté près de lui, le seul qu’il ait voulu à

son chevet, durant les sombres périodes où il implorait la

Mort libératrice en objurgations passionnées, le seul dans

les mains duquel il ait remis ses manuscrits, en lui confiant le soin d’en

publier une partie.

Owen Stirck est né en Écosse au mois

de janvier 1862. Il avait dix ans quand après un drame de famille,

qu’il ne m’appartient pas de divulguer, sa mère quitta son pays et

vint avec son fils et ses deux filles s’établir en Italie, après

un bref séjour à Genève. Owen ressentit une lourde tristesse

de cette installation définitive dans un pays qui n’était

pas le sien. Il regrettait, sous le brûlant soleil de Rome, et de

Naples, les brumes de son Écosse, et, devant nos fleuves taris

par la sécheresse des étés trop chauds, les lacs clairs

et les brises froides de ses montagnes.

«Qui me rendra les brumes, les ouates floues

qui enveloppent les contours — où sont-elles les nuées légères

qui adoucissent les angles — atténuent les vigueurs cruelles— dissimulent

la léprosité des murs — et la hideur des formes laides? —

— Et aussi ces nuées, ces brouillards, ces brumes,

— voilant de leurs manteaux, ce que les vices et les crimes humains — ce

que les péchés ont d’abject, ce que les voluptés ont

d’horrible.

— Loin du soleil, dans les vapeurs flotteuses — qui

joignent le ciel à la terre — je me sentais vivre dans un rêve

à peine distinct; — tout à coup on a déchiré les

nuées, — la lumière s’est faite, — j’ai eu la vision nette de

l’existence humaine, — criminelle, basse, abjecte, et je l’ai prise en abomination.—»

Il écrivait encore.

«Je meurs du soleil qui devait me faire vivre.

— Au lieu des fantômes, pâles qui bercèrent mes premiers

ans, — le rude spectre solaire m’est apparu — il a tué mon corps

sous ses flèches acérées; — mon esprit sous son aveuglante

clarté. — Je suis un fils de Niobé. — L’Apollon maudit, —

me refuse la pénombre des cieux voilés, — des monts ennuagés

— des longs voiles que déchire à peine l’Aurore — Soit! Mais

plutôt que de voir sous la lumière crue s’étaler impudemment

l’humaine ignominie — je me plongerai volontairement dans la douce ténèbre

— dans la douce ténèbre de la miséricordieuse Mort

— pour y goûter à jamais la paix des sommeils introublés.»

|

L’impression

qu’avait laissée en son esprit déjà morbide l’évènement

qui sépara sa famille, ne fit que s’accroître avec le temps.

A dix-huit ans, Owen fuyait le monde et refusait d’assister aux fêtes

que donnait sa mère dans la villa qu’elle venait d’acquérir

à quelques milles de Florence. A cette époque encore il fut

frappé d’une grande douleur qui devait influencer sa brève existence

et lui donner cet amer dégoût de toutes choses qui est la caractéristique

de son talent. Quel spectacle frappa ses yeux purs? Quelle faute fut commise?

Quelle soudaine révélation des grossièretés de

la vie reçut-il? Je l’ignore. Toujours est-il qu’il quitta brusquement

sa mère et ses sœurs, et ne voulut jamais les revoir. Désormais

il vécut seul en proie à une misanthropie farouche, ne se

fixant nulle part; allant de Pise à Rome, de Rome à Venise,

de Venise à Naples, s’embarquant pour de lointains voyages. Son premier

désir en quittant sa famille fut de retourner e nÉcosse;

il écrivit à ce sujet à son père, son père

refusa de le recevoir; il se sentit banni par lui, en comprit sûrement

le motif, etcntinua plus désespérément encore sa vie

errante. Il y avait une nouvelle blessure dans son âme,au fond si tendrement

exaltée.

Aucune joie dans son existence — pas même celle

que les plus déshérités peuvent obtenir. Owen n’aima

jamais, car jamais il ne trouva la femme de son rêve ardent et mystique

: Ame vierge, dans un corps vierge, et si haute, si pure a’esprit, si détachée

de l’humanité, qu’elle eut accepté, comme seule étant

d’ailleurs possible, une union immatérielle. Je dois Je dire —

Owen avait pour les manifestations de l’amour une horreur profonde. C’était

s’assimiler aux bêtes, disait-il, et il trouvait pour les flétrir,

lui si chaste et si vague, des vers d’une altière cruauté, malheureusement

impossible à citer.

Si d’aventure dans nos courses nous rencontrions appuyés

l’un sur l’autre deux jeunes amoureux aux regards noyés, Owen Stirck

détournait la tête avec un dégoût qu’il ne cherchait

point à leur dissimuler. Un jour à Bagni di Lucca, ayant vu

au balcon de l’hôtel un homme baiser longuement une femme sur les

lèvres, puis attirer celle-ci dans une chambre, dont ils fermèrent

aussitôt les volets, Owen quitta l’appartement qu’il occupait au-dessus

d’eux, l’hôtel même et ne voulut plus y rentrer. Quand ses sœurs

se marièrent il refusa d’assister au mariage et partit pour le Tyrol

afin, disait-il, de chasser de son esprit, l’obscène et repoussante

image d’une nuit de noces; mais en revanche il envoya un chèque de

cent mille francs à chacune des jeunes épouses. L’argent n’existait

pas pour cet être si noble et si beau. Quiconque lui en demandait

en. recevait avec libéralité. Il est mort presque pauvre.

Depuis longtemps la fièvre ne le quittait guère,

mais il ne parlait jamais de sa maladie et ne consultait aucun médecin.

Il s’en allait rapidement, il le savait, il en était heureux. — «Je

vais enfin pouvoir dormir — me dit-il un soir — il était tourmenté

par de longues insomnies, — pour la première fois depuis des mois je

sens venir le sommeil; si je ne me réveillais pas... Addîo caro,

addio per sempre, là Mort me sera moins cruelle que la Vie.»

Je ne voulus pas le quitter et tint longtemps sa main dans les miennes.

Au jour naissant, il fit un mouvement, ouvrit les yeux et les fixa sur les

miens. Je vis dans ces yeux magiques la mort qui arrivait; je détournai

la tête pour cacher mes larmes, quand je le regardai de nouveau Owen

Stirck n’existait plus; son visage avait déjà repris sa mystérieuse

beauté et, sur ses lèvres fermées désormais, je

vis éclore le sourire immuable de l’éternelle paix.

Le traducteur des œuvres

d’Owen Stirck.

|

|