Revue

de l’histoire

de Versailles

et de Seine-et-Oise

32e année (1930),

pp. 273-289.

|

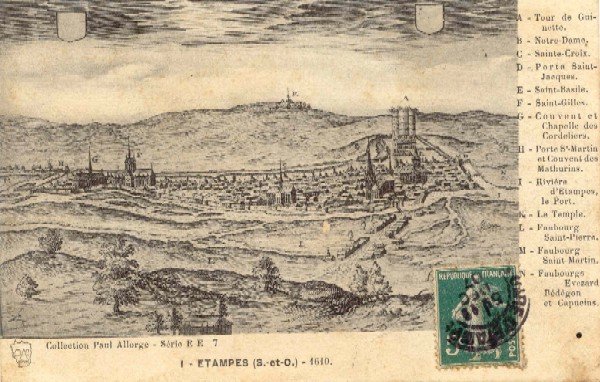

La défense militaire d’Etampes au XVIe

siècle

|

La défense militaire d’Etampes au XVIe siècle

A voir les

choses d’un regard superficiel, la riante ville d’Etampes, dans sa parure

de peupliers, de tilleuls et de saules argentés, dominée par

des coteaux jadis recouverts de vignes, semblait née pour se développer

dans la quiétude et le bonheur au fond de sa vallée. Heureuse

et calme, elle ne le fut guère autrefois. La richesse du sol fit

toujours une proie du petit pays arrosé par la Louette, la Chalouette

et la Juine. Pillé par les Bourguignons au début du quinzième

siècle, il le fut au seizième par des aventuriers et des

mercenaires. Les auberges, qui s’échelonnaient le long de la route

de Saint-Jacques de Compostelle, n’hébergeaient pas seulement des

pèlerins. En octobre 1555, dans une période de paix, un édit

royal fortifia la police ou la maréchaussée étampoise,

éleva le nombre des archers, «attendu la frequence du passaige,

où se sont cy devant commis et commectent journellement plusieurs

assacinatz, meurtres et voileries, qu’il ne serait possible purger et nectoyer

sans plus grande force» (1).

On s’explique par là que la défensive

restait le principal souci des populations et des chefs eux-mêmes.

|

(1) P. just., n°XXIX ter. Ces pièces

justificatives sont publiées dans notre travail sur Les Institution

royales au pays d’Étampes de 1478 à 1598. Versailles, 1931,

in-8°.

|

I. LES FORTIFICATIONS

Des hordes de malfaiteurs réduisaient

vite à merci les habitants d’une localité, surtout durant

les guerres civiles. Aussi, dans toute bourgade, voulait-on construire des

remparts. L’incurie du bailli était telle qu’on ne tenait plus guère

compte de sa personne. On s’adressait au roi, Il appartenait aux officiers

du bailliage d’entériner [p.274] les

lettres obtenues. Dès avant 1556, Angerville était fermée

par des murs très épais; elle possédait une vingtaine

de tourelles munies de créneaux et de meurtrières; de larges

fossés interdisaient l’accès de la ville (2). En 1588, Henri III accordait aux habitants

de Boissy-le-Sec (3) la permission de se fortifier.

Autrement que serait-il advenu? Les contribuables n’auraient pu résister

aux pillages continus et n’auraient payé ni taille, ni aides, ni subsides.

Or le trésor, au seizième siècle, avait un impérieux

besoin d’argent.

|

(2) MENAULT, Hist. d’Angerville-la-Gate,

p. 86-88.— Cf. Coutume d’Etampes, dans Bourdat de Richebourg. t. III,

p. 115.

(3) Boissy-le-Sec (Seine-et-Oise), arr. et canton

d’Étampes.— Arch. Loiret, Fonds du duché d’Orléans,

A 1168, fol. 335, copie du dix-huitème siècle.

|

Est-ce avec

des arrières-pensées d’ordre financier que François

Ier, le 15 juillet 1536, envoya de Lyon aux habitants d’Etampes l’ordre

de réparer leurs murailles? Tout porte à croire qu’il y avait

à cela des motifs différents, Les armées de Charles-Quint

dévastaient la Provence et se disposaient à marcher vers Paris,

Le roi de France dans ses missives, avertissait d’abord les habitants d’Etampes

«du bon grant ordre et provision, disait-il, que nous avons donnée

en toutes les frontières, entrées et passages de nostre royaulme,

qui est telle que, quelques grans preparatifz qu’ayent pu dresser noz ennemys

pour execucion de leurs malignes et dampnées entreprises, ilz n’en

pevent rapporter que honte, vitupere et dommage». Mais il ne se contentait

pas d’avoir «en bon pasteur» pourvu les frontières.

Il désirait préserver l’intérieur de toute oppression,

et voir la paix régner entre ses bons et loyaux serviteurs (4). Si l’hypothèse était

permise en histoire, on imaginerait aisément les répercussions

de la guerre étrangère, la panique sur le territoire et les

brigandages favorisés par une situation anormale et troublée.

Au fond, que redoutait François Ier? Il était prudent; il craignait

pour Paris; et une armée venant du Sud aurait certainement passé

par la Beauce et par Etampes. Mais pourquoi oublierait-on que, depuis le

23 juin 1534, Anne de Pisseleu, la belle favorite chantée par le poète

Marot, était comtesse d’Etampes? Il était naturel, dès

lors, que François Ier se préoccupât de maintenir la

sécurité la plus entière à Etampes.

|

(4) P. Just., n°XXV.

|

La ville avait

été flanquée d’un château-fort au douzième

siècle [p. 275] et de

remparts au quatorzième. Mais elle avait subi de rudes assauts pendant

la guerre de Cent ans. De larges brèches furent alors ouvertes dans

ses murailles; sur toute une partie de l’enceinte il ne restait plus que

des soubassements, au début du quatorzième siècle. Le

tracé des fortifications suivait au nord le boulevard Henri-IV actuel

depuis la ruelle d’Enfer, du côté d’Orléans; il prolongeait

ce boulevard en direction de Paris jusqu’à la rue qui débouche

entre la rue du Château et la route actuelle de Dourdan. Il empruntait

cette rue qui descend obliquement à l’est, puis la rue des Remparts.

Au sud, il épousait le contour de la rivière d’Etampes, formée

par les eaux réunies de la Chalouette et de la Louette. A l’ouest,

il regagnait le boulevard Henri-IV, en passant par la rue du Filoir et

la ruelle d’Enfer. En temps normal, la ville comptait huit portes, munies

chacune de deux tours. C’étaient:

1° La porte Saint-Martin;

2° La porte Dorée, qui gardait l’ancienne route de Dourdan;

3° La porte du Châtel ou des Lions;

4° La porte Saint-Jacques, dont la construction ne remonte qu’à

l’année 1512 (5);

5° La porte Evrard, Evézard ou de la Couronne (porta Eurardi

dès le treizième siècle) (6);

6° La porte Saint-Pierre ou de Pluviers (7);

7° La porte Saint-Fiacre;

8° La porte Saint-Gilles (8).

|

(5) Fragments de la Rapsodie de Plisson,

dans Marquis, Les rues d’Etampes, p. 410. Id., ib., p. 73. Fleureau.

p. 199.

Quant à la porte Dorée, son épithète doit s’orthographier

ainsi et non d’orée, comme l’a démontré M. L. Eug. Lefèvre,

Nom contesté... Etampes, 1914.

(6) Porta Eurardi, l’expression se trouve dans

une charte de 1226 séparant les paroisses Notre-Dame et Saint-Basile.

— Fleureau, p. 104.

(7) Pluviers, ancien nom de Pithiviers, encore

employé à la fin du seizièmc siècle.

(8) Marquis. ib., p. 72-76, et plan de

la ville aux dix-septième et dix-huitième siècle, à

la fin du livre.

|

Cet appareil

défensif tombait en ruine vers le sud-est, lorsque survint l’ordre

de François Ier. Les habitants d’Etampes accueillirent les lettres

royaux, comme si elles avaient répondu à leur attente. Les

avaient-ils sollicitées par l’entremise d’Anne de Pisseleu? C’est possible.

Ce n’est pas certain. Ils s’assemblèrent à l’Hôtel de

Ville, sous la direction du conseil de bailliage, le 14 août 1536, le

jour même [p.276] où

Jean Jouvin, chevaucheur d’écurie, avait apporté les missives.

Là ils décidèrent de relever leurs fortifications,

d’employer à cette œuvre leurs deniers communs et, au cas où

ils ne suffiraient pas, de fournir le complément nécessaire

en s’imposant une taxe. Leur projet ne ressemblait en rien à une

innovation. Il fallait réparer les murailles, en se conformant à

l’ancien devis du quatorzième siècle. On commencerait à

la tourelle de la porte Evrard, qui se trouvait sur les fossés du

Port-Neuf; on suivrait de là le pourpris jusqu’à la porte

Saint-Fiacre. Tel serait l’ordre des travaux. On ménagerait de larges

boulevards pour séparer de l’enceinte les héritages privés,

pour permettre aux défenseurs éventuels de circuler et de

s’organiser. Ce n’était pas tout. Il importait de murer les portes

Dorée et Saint-Fiacre, les moins utiles au trafic et au commerce;

il convenait surtout de munir de ponts-levis les portes Evrard, Saint-Jacques,

Saint-Pierre et Saint-Martin, qui en étaient encore dépourvues.

Les bourgeois d’Etampes s’armeraient de «bastons de deffence»

(9).

|

(9) Arch. Etampes, procès-verbal d’une

délibération de l’assemblée de ville.

|

Ce plan rencontra l’approbation de la grande

majorité des habitants. Mais, pour le réaliser, il fallait

raser des maisons. Quelques particuliers, groupés autour de Martin

Auper, bourgeois d’Etampes. se prétendirent lésés

et réussirent à mettre dans leurs intérêts les

officiers royaux d’Etampes. De là des retards dans l’exécution

du projet, puis un mandement plus impératif de Français Ier,

en septembre 1536. Le maire et les échevins d’Etampes s’adressèrent

au gouverneur de l’Île de France, le cardinal du Bellay (10), et lui exposèrent leurs

difficultés, Celui-ci leur envoya des gens d’expérience, pour

les aider dans leur entreprise, et des gens de conseil, pour entendre les

opposants. Ensuite il leur enjoignit d’obéir au roi sans s’inquiéter

des conséquences.

|

(10) Jean du Bellay (1492-1560), frère

de Guillaume du Bellay, qui écrivit des Mémoires, et oncle de

Joachim du Bellay.

|

Cependant Martin Auper, soutenu par Jérôme

de Villette, avocat du roi, qui se voyait également lésé

dans ses biens, parvint, en présentant faussement l’affaire, à

obtenir de la Chancellerie des lettres qui lui donnaient raison. Datées

du onze octobre 1536, elles étaient adressantes au bailli d’Etampes

et ordonnaient la cessation des travaux, Martin Auper était riche.

La Chancellerie était vénale.

[p.277]

Les officiers royaux d’Etampes devenaient suspects:

les uns s’étaient laissés corrompre, les autres défendaient

leur patrimoine. Ils mettaient obstacle à la volonté de François

Ier le plus habilement du monde: ils plaçaient le roi en contradiction

avec lui-même. C’est dans de tels cas spéciaux qu’apparaît

l’utilité des gouverneurs. Le cardinal du Bellay rendit à

François Ier une vision plus nette de la réalité. Il

inspira des lettres patentes du 20 janvier 1537, par lesquelles les baillis

d’Orléans, de Montfort-l’Amaury (11) ou de Dourdan étaient proclamés

les seuls juges compétents du différend entre Martin Auper et

les échevins d’Etampes (12).

|

(11) Monfort-l’Amaury (Seine-et-Oise), arr. Rambouillet,

chef-lieu de canton.

(12) P. just. N°XXVI.

|

Le 8 avril 1537 (13), les agents municipaux de la ville

présentèrent ces lettres à Claude Bongars, lieutenant

général du bailli d’Orléans, qui séjournait à

Etampes dans l’hôtel du Cheval Bardé. C’est là que cet

officier connut du désaccord, Il décerna une commission aux

échevins d’Etampes qui firent ajourner par devers lui les parties

en cause. Il fut convenu que Martin Auper et ses voisins recevraient une

indemnité pour les dommages causés à leurs biens. De

part et d’autre on désignerait des experts qui auraient à s’entendre

sur la valeur des héritages menacés. L’estimation aurait lieu

en présence de Claude Bongars. Le lieutenant général

d’Orléans infligerait à quiconque voudrait contester sa juridiction

une amende extraordinaire de cent marcs d’or.

|

(13) Arch. d’Etampes: à cette date, Procès-verbal

du lieutenant général d’Orléans.

|

Alors seulement

on aurait pu envisager l’exécution des lettres royaux du 15 juillet

1536. Mais Martin Auper ne se tint pas pour vaincu. Il en appela au Parlement,

qui, le 3 juin 1541, rendit contre lui un arrêt analogue à la

sentence de Claude Bongars. — Auper, la veuve Hébert, Guillaume Lambert

et sa femme avaient jusque-là tenu en échec la municipalité

d’Etampes. Il semblait que désormais on pourrait aller de l’avant

et fortifier Etampes. Il n’en fut rien, car la ville n’était pas assez

riche pour indemniser les opposants. Ainsi les choses tramèrent en

longueur, si bien qu’en 1562, Etampes se trouva menacée par les protestants,

sans avoir rien fait pour se protéger. L’arrêt de 1541 était

suranné. A la demande des maire et échevins, le Parlement en

renouvela les conclusions, le 26 mai 1562.

[p. 278]

Mais le projet de 1536 fut reconnu insuffisant

par Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, lieutenant général

pour le roi à Etampes. Celui-ci, de concert avec le maréchal

de Brissac, établit un nouveau plan de défense; le 28 septembre

1562, le bailli et la municipalité reçurent du Parlement

l’ordre de s’y conformer. Dans toute cette procédure, on entrevoit

que la bonne volonté des Etampois s’était heurtée à

des obstacles, surtout de nature pécuniaire; mais elle n’avait pas

fait défaut, sauf chez quelques individus intéressés

(14).

|

(14) P. just., n°XXXI bis et ter.

|

|

II. LES ARBALETRIERS ET LES

ARQUEBUSIERS.

Les habitants d’Etampes, qui ressentaient comme

un besoin l’obligation de fortifier leur ville, désiraient aussi

d’eux-mêmes se livrer à des exercices mâles et guerriers,

de nature à les instruire dans le métier des armes. Ils s’accordaient

en cela avec une ordonnance du roi Charles V, rendue le 3 avril 1369 (15), qui défendait les jeux de

dés, de dames, de paume, de quilles, de palet, de billes, de «soules»

(16), sous peine de quarante sols parisis

d’amende, et recommandait le maniement de l’arc et de l’arbalète.

Mus, disaient- ils, par l’amour du bien public, ils supplièrent Henri

II de consentir quelques privilèges en faveur des jeunes gens d’Etampes

pour leur ôter l’occasion de fréquenter les tavernes, pour

les détourner de l’oisiveté et des plaisirs dangereux. Ils

obtinrent de lui la permission de s’adonner aux jeux de l’arbalète

et de l’arquebuse, par lettres données à Saint-Germain-en-Laye,

le 21 mai 1549 (17). On organisa chaque année,

au premier mai, un concours. Ce jour-là, sur une place publique d’Etampes,

deux «papegauts» étaient élevés et exposés

l’un aux coups des arbalétriers, l’autre aux coups des arquebusiers.

Les deux vainqueurs étaient ensuite proclamés solennellement

l’un roi des arbalétriers, l’autre roi des arquebusiers. Ils recevaient

de la [p.279] municipalité

chacun un mouton d’or (18) ou l’équivalent (19). Cette récompense n’était

pas la plus appréciée. Les gagnants étaient de plus,

par la faveur du roi Henri II, exemptés pour un an, à dater

du jour de la fête, de tous impôts, c’est-à-dire de la

taille, du huitième, du vingtième sur les vins «de leur

crû seulement», des gabelles et des subsides. Les lettres étaient

adressantes aux généraux des finances, aux conseillers sur

le fait de la justice des aides et au bailli d’Etampes. Elles furent enregistrées

et rendues exécutoires au conseil de bailliage, le 7 juin 1549. Leurs

dispositions restèrent toujours en vigueur par la suite. La franchise,

qui représentait pour le trésor un si léger sacrifice,

puisqu’elle s’appliquait à deux personnes seulement, et qui offrait

en retour l’avantage d’inspirer aux jeunes bourgeois d’Etampes le goût

des plaisirs virils et une salutaire émulation, fut confirmée

sans doute par les successeurs d’Henri Il. Il est certain qu’elle le fut

par Henri IV, en septembre 1602 (20).

|

(15) Isambert, t. V., p. 322 et 323. Ord. V, 172,

(16) Dans le Nord, on appelait «soule»

une boule de bois ou d’autre matière dure, qu’on poussait avec une

crosse. Cf. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue françoise,

t. VII, p. 511, col.

(17)

Publ. Fleureau, p. 232. — Mentions diverses: Max. Lcgrand, Etampes pittoresque,

1897, p. 190. — De Bigault de Fouchères, Tabl. hist. sur Etampes,

p. 33.

(18) «Sorte de monnaie qui portait d’un

côté l’image de Saint-Jean-Baptiste et de l’autre un mouton

avec sa toison...» (Godefroy, ouv. cité, t. V, p. 431,

col. 3).

(19) 40 sols tournois en 1560. Cf. Compte

municipal. p. just., n°XXXI.

(20) Fleureau, p. 234.

|

III LES GARNISONS

Si, en raison des profits qu’ils en retiraient

et en vue d’accroître leur sécurité, les habitants

d’Etampes acceptaient allègrement de manier les armes et de les

faire servir à leur défense, ils n’en avaient pas moins une

instinctive horreur des gens de guerre étrangers à leur ville

et au bailliage. Ils ne supportaient jamais en temps de paix des garnisons

dans leurs murs. Ils en avaient trop souffert jadis, pendant la domination

bourguignonne. A la fin du quinzième siècle, au début

du seizième, ils se souvenaient encore. Les officiers royaux s’entendaient

à l’occasion avec les échevins pour écarter non seulement

de la ville, mais aussi du bailliage, le retour le pareils maux. Le capitaine

d’Etampes, Roger de Béarn, qui était chevalier et bailli,

envoyait l’un de ses sous-ordres Girault de Saint-Avy, ancien prévôt,

au devant de six mille lansquenets qui voulaient établir leur garnison

à Etampes. Il agissait à la requête de la municipalité

et cela se passait au mois de mars 1514. Pendant que Girault de [p.180] Saint-Avy tenait les troupes

en respect avec ses hommes, aux environs de Moret (21) et de Milly (22), une action parallèle d’un

autre ordre fut décidé sur l’avis de l’assemblée réunie

des officiers bailliagers et des habitants. Les échevins demandèrent

au gouverneur d’Orléans, Lancelot du Lac (23) qui séjournait à Etampes,

des lettres missives. Puis deux d’entre eux allèrent les présenter

au capitaine des lansquenets, qu’ils rencontrèrent à Chastres-sous-Montlhéry

(24). Le gouverneur d’Orléans expliquait

probablement au chef de cette bande que ses gens ne trouveraient pas à

Etampes ce qui était nécessaire à leur entretien. De

pareils arguments n’auraient pas suffi à l’éloigner. Aux lettres

de Lancelot du Lac, on joignit six écus d’or. Sensible à ce

don, le capitaine fit rebrousser chemin à ses mercenaires (25), qui n’avaient pas encore atteint

les limites du bailliage d’Etampes.

|

(21) Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), arrondissement

de Fontainebleau, chef-lieu de canton.

(22) Milly (Seine-et-Oise), arrrondissement d’Etampes,

chef-lieu de canton.

(23) De la famille du Lac, maison de la Beauce,

d’où sont sortis les seigneurs d’Ouville, de Chamerolles, du Coudray

et de Montereau. Ouville (Loiret), arrondissement et canton de Chilleurs-aux-Bois.

— Coudray (Loiret), arrondissement de Pithiviers, canton de Malesherbes,

Montereau (Loiret), arrondissement de Gien, canton d’Ouzouer-sur-Loire. —

Sur la famille du Lac, consulter Lalanne, Dictionnaire historique,

p. 1070, col. 1.

(24) Aujourd’hui Arpajon (Seine-et-Oise), arrondissement

de Corbeil, chef-lieu de canton.

(25) Plisson, Rapsodie, éd. Forteau,

Annales du Gâtinais, 1909, p. 33.

|

La ville jouit

alors pendant une quarantaine d’années d’une tranquillité

relative. Malheureusement les troubles civils s’y manifestèrent dès

la première heure. Etampes connut les jours sombres d’autrefois,

lorsqu’elle fut contrainte, pour prévenir les vexations des huguenots,

à installer dans ses murailles des compagnies d’ordonnance, à

les loger, à les nourrir. Il fallut redoubler d’efforts pour éviter

les abus des gens de guerre; et d’autre part leur présence était

indispensable, en vue d’éviter les surprises possibles et pour réprimer

les brigandages de plus en plus fréquents. En 1560, deux compagnies

tenaient garnison à Etampes, celle du seigneur de La Fayette (26) et celle du seigneur de la Trémoille

(27). Elles possédaient [p.181] chacune un maréchal

des logis et un fourrier, qui veillaient de concert avec les sergents royaux

du bailliage, à assurer le ravitaillement des troupes, Les gens

de La Trémoille étaient logés à l’hôtel

du Barde, ceux de La Fayette à l’Ecu de France (28). La municipalité, pour ne pas

éveiller les mécontentements populaires, subvenait aux frais

de leur entretien, dans une certaine mesure. Elle payait les hôteliers,

sur le produit de son droit de barrage. D’ailleurs ces compagnies ne durent

pas rester fort longtemps à Etampes. Car les échevins ne paraissent

leur avoir consacré que des sommes dérisoires (29).

Cette épreuve n’était rien en

comparaison des souffrances qui assaillirent la ville d’Etampes pendant les

guerres de religion.

|

(26) Sans doute un descendant de Gilbert de La

Fayette (vers 1380 - 23 février 1462) qui fut maréchal de France

sous Charles VII.

(27) Louis III, premier duc de Thouare (1563),

fils de François de La Trémoille qui fut lieutenant général

de Poitou et de Saintonge. Il naquit en 1521, mourut devant Melle le 25 mars

1577. Lalanne, Dictionnaire historique, p. 1734, col. 1 et 2.

(28) Auberge de la rue Saint-Jacques. — Cf. Travers

(E.), Epitaphes d’hôteliers à Etampes, p. 19.

(29) P. just., n°XXXI.

|

IV. L’ORGANISATION DE LA DEFENSE

URBAINE PENDANT LES GUERRES DE RELIGION

Notre but n’est pas de raconter dans tous ses

détails cette douloureuse histoire, mais seulement de dégager

autant que possible les rapports du bailli d’Etampes et de la municipalité

avec les garnisons chargées de défendre la ville et les environs.

D’autres ont traité des événements eux-mêmes,

qui sont très connus et que Dom Fleureau a rapportés avec une

grande minutie (30).

A) Sous Charles

IX. — Après l’avènement du roi Charles IX, et pendant sa minorité,

deux factions à caractère religieux et politique, se disputèrent

le gouvernement de la France, celle des catholiques, avec les Guise à

sa tête, celle des protestants, conduits par le prince de Condé.

Grâce à l’influence des Guise, Catherine de Médicis

fut proclamée régente. Mais Antoine de Bourbon, roi de Navarre,

avait le commandement de l’armée. Il s’occupa à éviter

les désordres civils, puisqu’il était chargé de préserver

la tranquillité [p.282] publique.

Elle courait alors de graves dangers. Car les protestants, qui avaient réuni

des bandes allemandes, et les catholiques auraient voulu les uns et les

autres posséder Paris. Le prince de Condé, posté à

Orléans avec quatorze mille hommes, n’attendait qu’une occasion favorable

pour tenter la suprême aventure, et de jour en jour la ville d’Etampes

voyait grandir la menace.

|

(30) Antiquitez d’Estampes, pp. 236-242,

247-258. — Marquis, Les rues d’Etampes, p. 312-316.— La Bigne (Henri

de), Etampes: 1562, 1652, 1793. dans Abeille d’Etampes, 8 et

22 janvier, 19 et 26 février, 5 et 26 mars, 2, 9 et 30 avril 1871.—

Les auteurs précédents ont puisé leurs renseignements

dans les Mémoires des contemporains des guerres de religion.

|

En quoi avait

consisté l’organisation défensive de la ville?

Au mois d’avril 1562, elle vit successivement

arriver dans ses murs, pour la sauvegarder, une bande sous les ordres du

capitaine d’Eschaux, cinq compagnies sous le commandement du seigneur de Culan

(31), lieutenant

de Jean de Brosse, et enfin le seigneur de Monterud, commis au gouvernement

des duchés d’Orléans et d’Etampes. Il fallut ravitailler tous

ces gens de guerre. Le produit des octrois royaux, qui n’avaient pas été

augmentés à temps, n’y suffisait pas. Les habitants durent

avancer les «munitions», comme on disait alors pour désigner

les vivres et les autres choses nécessaires à l’existence (32).

|

(31) Cuise était alors le chef-lieu d’une

baronnie. — Colon (Cher), arrondissement de Saint-Amand-Mont-Rond, canton

de Châteaumeillant.

(32) Fleureau. p. 237.— Plisson, éd. Forteau,

ib., p. 62-63.

|

Ce fut un véritable

état de siège, selon l’expression moderne, la mise au service

de l’armée de toutes les ressources civiles. Le 15 avril 1562, le

maire et les échevins d’Etampes avaient reçu du Roi de Navarre

le pouvoir de réquisitionner chez les habitants des denrées,

pour nourrir les gens de guerre. Le remboursement aurait lieu, dès

qu’il serait possible. Le 13 mai 1562, Charles IX mandait au bailli d’Etampes

qu’il avait résolu dans son Conseil de mettre en campagne une puissante

armée, composée de gens de pied et de cheval, sous la direction

personnelle d’Antoine de Bourbon, son oncle. Elle passerait par où

l’on jugerait à propos, surtout aux environs d’Etampes. C’est pourquoi

il importait de constituer dans cette ville un magasin de farines et pour

cela de réquisitionner tous les blés chez les forains et les

particuliers, à charge d’en rembourser le prix au cours du jour. Il

fallait de plus en prohiber la vente et la sortie. En exécution de

ces lettres, Nicolas Petau, bailli d’Etampes, ordonna trois jours après

au premier sergent royal «sur ce requis» de signifier leur devoir

aux habitants. D’autres mandements royaux [p.283]

— ils semblent avoir afflué à Etampes

durant cette période — en joignaient de construire de fours, s’il

en était besoin, et fixaient le nombre et le poids des pains à

fournir (33).

|

(33) Plisson, éd. Forteau, ib. p. 63-65.

|

Le 14 juillet

1562, les échevins recevaient l’ordre royal de «faire dresser

étapes de pain, vin, chairs et avoine» sur le passage des douze

cents «chevaux pistoliers» du comte Christophe de Rogendorff

(34). Il convenait de ne rien ménager,

de présenter les vivres en abondance, afin d’éviter les défections,

les désordres dans la troupe et l’oppression du peuple (35).

|

(34) Roggendorf, en Rhénanie. Cf. Ritter,

Geographisch statistiches lexicon, II, 706. col. IV,

Roggendorf.

(35) Plisson, éd. Forteau, ib., p. 66.

|

En tout, pendant

la seule année 1562, la ville d’Etampes, littéralement épuisée,

avait livré à une soldatesque effrénée 60 muids

de blé, mesure de Paris, 6 muids d’avoine, mesure d’Etampes, 147 poinçons

de vin, 5643 pains de deux livres, 32908 pains de 15 onces (36), 50618 pains de 12 onces,

2780 livres en espèces sonnantes, 180 livres de lard, 30 pintes d’huile,

50 livres de chandelles, 344 fagots, 20 moules (37) de mois. Dans la fièvre,

la crainte, l’agitation, personne ne comptait plus ses biens, ni ne songeait

à sa propre subsistance. Les officiers royaux déployèrent

beaucoup d’activité, d’autant plus peut-être qu’ils redoutaient

à la fois les huguenots et les mercenaires étrangers. Seul

Claude Cassegrain, lieutenant général du bailliage, avait gagné

le camp des rebelles, Il fut condamné à être pendu, par

arrêt du Parlement du 21 novembre 1562 (38).

A quoi aboutirent

tant de sacrifices?

Les reîtres allemands de Condé,

qui avaient occupé Pithiviers le 11 novembre et avaient ainsi entraîné

le départ pour Corbeil de la garnison étampoise, s’emparèrent

facilement d’Etampes le 13 novembre. Ils purent à leur aise assouvir

leur folie de destruction, pendant six semaines. [p.284]

*

* *

|

(36) L’once, à Paris, valait la seizième

partie de la livre. — Le poinçon contenait habituellement les deux

tiers d’un muid.— Le muid d’Etampes était plus grand que le muid de

Paris d’un setier une mine.

(37) La moule était analogue à notre

stère.

(38) A «estre pendu et estranglé,

disait l’arrêt aujourd’hui perdu, à potences croisées,

qui seront mises et plantées en la place des Halles de cette ville

de Paris». (Mém. de Condé, t. IV, p. 94. Voir

aussi p. 122). — Cf. De Bigault de Fouchères, Tables historiques

sur Etampes, p. 49.

|

Le pays n’avait

pas eu le temps de se relever d’un tel désastre, lorsque, vers la

fin de septembre 1567, les troubles recommencèrent. Sous la direction

de Claude de la Mothe, seigneur de Bonnelles (39), huit corps de garde furent

créés pour défendre la ville et un pour tenir le château.

Une mesure analogue avait été prise en 1562. D’honorables bourgeois

furent élus pour encadrer les habitants ainsi groupés et armés.

Les fortifications furent relevées. On constitua d’importantes réserves

de vivres, de bois de fourrages, de poudres, de munitions de guerre. Des

ustensiles de ménage, lits, tables, châlits, linge, vaisselle,

tréteaux, escabelles, furent confisqués dans les maisons et

portés au château, pour servir aux gens de Claude de la Mothe.

Tout cela se fit sur l’initiative de la municipalité, qui avait même

proposé au roi, tant un homme de robe, comme Nicolas Petau, lui semblait

insuffisant, la nomination d’un nouveau capitaine. La résistance paraissait

assurée. Le seigneur de Bonnelles avait interdit de tirer des coups

d’arquebuse sans nécessité depuis six heures du soir jusqu’au

lendemain après la levée des corps de garde. Il soumit les

habitants à une rigoureuse discipline ils ne devaient exécuter

aucune ronde sans le commandement des chefs qui auraient le mot du guet.

Mais que pouvaient tant de précautions

contre des forces supérieures en nombre? Etampes se rendit une seconde

fois, le 17 octobre 1567, au comte de Montgoméry (40), qui venait de Janville

(41). Cette victoire ne fut pas de longue

durée pour le parti huguenot. L’armée royale rentra en possession

de la ville le 16 novembre (42). De nouvelles garnisons

très fortes y furent établies sous le commandement du capitaine

de Saint-Martin, des seigneurs de Tilladet et de Monluc (43).

|

(39) Bonnelles (Seine-et-Oise), arrondissement

de Rambouillet, canton de Dourdan.

(40) Gabriel, comte de Montgoméry, né

vers 1530, mort après condamnation le 26 juin 1574. Il avait blessé

mortellement Henri II par mégarde, le 30 juin 1559. — Lalanne, Dictionnaire

historique, p. 1307, col. 2.

(41) Janville (Eure-et-Loir), arrondissement de

Chartres, chef-lieu de canton.

(42) Fleureau, p. 240 et 241.

(43) Blaise de Monluc, maréchal de France,

né à Sainte-Gemme (Gers) en 1501, mort au château d’Estillac

(Agenais) en 1577. Il a écrit des Commentaires, éd.

de Ruble. 1852-72, 5 vol. in-8. Les trois personnages en question sont mentionnés

p. just. N°XXXV.

|

A quoi se réduisit

le rôle du bailli? Comme en 1562, il ravitailla les troupes. Il était,

comme nous dirions aujourd’hui, chargé du service de l’intendance.

On doit rendre à Nicolas Petau cette justice qu’il s’acquittait merveilleusement

de sa tâche. Grâce à lui, un peu grâce à

la fermeté qu’il sut déployer, aux sanctions qu’il prenait

contre les récalcitrants, bien des désordres, des actes d’indiscipline

militaire furent évités. Il exécutait d’ailleurs les

mandements du roi. Le 17 novembre 1567, Charles IX, comme si la Beauce lui

avait paru inépuisable en céréales, manifestait l’intention

d’amasser de nouveau les blés et les farines, dans toute l’étendue

du bailliage, pour les amener à Etampes. Les commissaires généraux

des vivres étaient en outre requis de faire rechercher les aliments

cachés dans la ville ou abandonnés par les ennemis dans la

rapidité de leur fuite. Deux bourgeois d’Etampes furent élus

en assemblée municipale pour recevoir les blés et pour les

conserver dans les greniers de l’hôtel du Mesnil-Girault (44). Ils rendirent à

la Chambre un compte particulier de leur recette et de leur dépense.

Les laboureurs et les fermiers de tous les villages du baillage d’Etampes

leur avaient amené le produit de leurs récoltes (45). Longtemps après

ils furent récompensés de cette obéissance aux ordres

du roi, ils furent payés entre 1573 et 1579 seulement. Ils avaient

eu aussi à transporter une partie de leurs grains à Orléans.

On évalua la somme totale due par la municipalité, dépositaire

des octrois royaux, à 8757 livres (46). Les guerres de religion

allaient coûter davantage au pays d’Etampes.

|

(44) A l’emplacement de ta place Dauphine actuelle.

(45) Plisson, Rapsodie, éd. Forteau,

Annales du Gâtinais, 1909 p. 68-69.

(46) P. just., n°XXXV.

|

B) Sous Henri

III et Henri IV.— Nous ne rappellerons pas l’anarchie profonde qui régna

en France après la mort de Charles IX, la constitution d’armées

particulières sous le commandement du duc d’Alençon, frère

du nouveau roi, et sous Jean Casimir Palatin, puis les prétentions

des Guise au trône. Henri III mit tout en œuvre pour conserver Etampes

sous son autorité. Le bailli de cette ville fut, à partir

de 1583, un écuyer. Michel de Veillard, qui se proclamait officiellement

capitaine et gouverneur. En fait il ne joua pas, dans la défense

du pays, un rôle plus positif que Nicolas [p.286] Petau. Ce dernier continuait à

exercer des fonctions de magistrature à Etampes. De bailli, il était

passé lieutenant particulier du bailli. Le roi comptait bien plus

sur les habitants d’Etampes eux-mêmes que sur ces officiers, dont

les pouvoirs tendaient à devenir exclusivement judiciaires. Au mois

de mars 1585, Philippe Hurault, comte de Cheverny (47), chancelier de France,

gouverneur d’Orléans et de la Beauce, avertit les bourgeois d’Etampes

d’avoir à se fortifier. La ville se ferma presque entièrement.

De ses huit portes, trois seulement, celles de Saint-Jacques, de Saint-Pierre

et de Saint Martin, furent maintenues. Les autres furent murées. La

porte Dorée et la porte Saint-Fiacre l’étaient déjà.

«Le château, nous dit le P. Fleureau, était gardé

jour et nuit par des habitants, qui étaient choisis chaque jour

par le maire et les échevins, sous le commandement du sieur de Blaville,

qui en était capitaine» (48). Nous acquérons

par ce texte la certitude que Michel de Veillard ne s’intitulait plus gouverneur

que par habitude et que c’était là un titre purement honorifique.

Cependant, le 27 avril 1585, Henri III interdisait expressément aux

bourgeois de laisser entrer une troupe, quelle qu’elle fût, dans leurs

murailles sans une permission signée de sa main.

|

(47) Cheveroy (Loir-et-Cher), arrondissement de

Blois, canton de Contres, — Philippe Hurault, né au château

de Cheveray le 25 mars 152, y mourut le 30 juillet 1599. Il fut conseiller

au Parlement de Paris, maître des requêtes de l’Hôtel du

Roi et chancelier du duc d’Anjou (Henri III qui, devenu roi, le nomma garde

des sceau (1578) et chancelier de Franco (1581). Disgrâcié en

1588, il fut rappelé par Henri 1V, qui le créa gouverneur de

Chartres. Il a laissé des Mémoires, parus en 1636 in-4°.

— Cf. Lalanne, Dictionnaire historique, p. 1010, col. 1 et 2.

(48) Fleureau, p. 247,

|

Quelque temps

après, un nouveau gouverneur de la ville fut désigné

par les habitants, sur la proposition du roi et du comte de Cheverny. On

voit par là que le même homme ne restait pas longtemps dans

cette charge. Se montrait-il au-dessous de sa tâche? Son insuffisance

était signalée à son supérieur immédiat,

le gouverneur d’Orléans. L’imminence du péril opérait

d’elle-même, pour ainsi dire, le discernement des valeurs. Le seigneur

de la Mothe-Bonnelles vint, comme en 1567, organiser la défense d’Etampes.

Une assemblée de ville, tenue le 10 mai en présence des officiers

royaux, décida de remettre au capitaine de la Mothe-Bonnelles le rôle

des dixaines, chargées de la police urbaine. Il en tirerait, pour [p.287] garder le château,

soixante hommes. Dix d’entre eux seraient installés en sentinelles

et remplacés par dix autres et ainsi de suite, six fois dans les vingt-quatre

heures de la journée. Ce pouvoir d’occuper militairement le château

appartenait de droit à la municipalité, en vertu de lettres

royaux, et elle en avait fait cession temporairement au seigneur de Bonnelles.

Grâce à la discipline de ses habitants et à la prudence

de son gouverneur, la ville put éviter un nouveau désastre

(49).

|

(49) Fleureau. p. 247-248.

|

Mais, en 1587,

des bandes allemandes et suisses, au service du parti huguenot, se jetèrent

dans les riches plaines de la Beauce. Elles menacèrent Etampes. —

Chalo-Saint-Mard et les environs immédiats de la ville étaient

livrés au pillage (50). Etampes reçut dans

ses murs l’armée royale du seigneur de Sainte-Marie et demeura saine

et sauve (51).

|

(50) Id. p. 252.

(51) Id., p. 250.

|

Le 19 août

1587, ses habitants entrèrent dans la Ligue, parti du duc de Guise.

Après l’assassinat de ce dernier ses partisans placèrent une

garnison dans Etampes. Elle était commandée par François

d’Isy, seigneur de la Montagne, qui fut bientôt remplacé par

le seigneur de Pussay. Le plus odieux fanatisme se donna libre cours. Le

seigneur de la Montagne fit emprisonner Nicolas Petau, le bailli, et ses

enfants, sous le prétexte fallacieux de mauvais catholicisme. Toute

la population d’Etampes, indignée, fit entendre la voix de sa réprobation.

Les suspects de conciliation avec le parti protestant, de tolérance,

dirait-on aujourd’hui, «de politique», disait-on alors, étaient

incarcérés sans pitié. Le prévôt, Jean

Audren, subit le même sort que Petau. Le Conseil du Roi envoya à

Etampes, pour remplacer Audren, Simon Delorme, avocat au Parlement. En

cette circonstance l’assemblée de ville manifesta sa pensée

avec courage et refusa de reconnaître le nouvel officier (52).

|

(52) Id., p. 255.

|

Nous serons

bref sur le dénouement. La ville d’Etampes ne pouvait pas opposer

de résistance aux attaques d’une armée nombreuse. Les forces

réunies du roi de France et du roi de Navarre s’emparèrent d’Etampes,

le 30 juin 1589, et la saccagèrent de

[p.288] fond en comble. Petau fut tué et,

nous déclare sans autre précision la Rapsodie, «M. le

prévost Jean Audren fut encore plus mal traité» (53). Remarquons en passant que Nicolas Péteau,

tiraillé par des factions adverses, victime de son esprit d’apaisement,

avait été, en 1587, incarcéré par les ligueurs

et fut, en 1589, mis à mort par les huguenots. Plus tard, l’armée

de la Ligue reprit de nouveau la ville, sous la direction d’Alexandre de

Castelnau. Enfin, le 4 novembre 1589, Henri IV revint, fit démolir

le château, laissant subsister les ruines actuelles de Guinette, démantela

Etampes et la préserva ainsi pour l’avenir de beaucoup de maux (54).

Nous avons eu l’impression que, de 1562 à

1589, en dépit de quelques accalmies, la petite ville d’Etampes

avait subi des violences sans nombre, et n’avait plus obéi à

ses officiers locaux accoutumés.

|

(53) Plisson. éd. Forteau, ib., p. 67.—

On comprendra toute l’horreur de cette affaire, si l’on se souvient que Petau

avait été incarcéré par les catholiques.

(54) Id., ib. n. 1.

|

|

CONCLUSION

Au début du seizième siècle,

les officiers du bailliage concentraient entre leurs mains les pouvoirs

locaux. Peu à peu ils virent leur échapper une partie de leur

autorité. Ils restaient des magistrats. Ils maniaient rarement l’épée.

Leur rôle militaire s’était affaibli.

Le bailli et capitaine d’Etampes relevait tantôt

du gouverneur de l’Île-de-France, tantôt du gouverneur d’Orléans,

dans la première moitié du seizième siècle.

Pendant les guerres de religion, il dépendit du gouverneur d’Orléans.

Il ne commanda pas les années chargées

de défendre son bailliage. D’autres, plus grands capitaines, assumèrent

cette lourde responsabilité. Pour lui, il se contentait de pourvoir

au ravitaillement des troupes.

A aucun moment son action ne fut séparée

de celle de la municipalité étampoise, qui avait le rôle

financier par excellence pendant les troubles civils.

Le service du guet, négligé comme

inutile en temps de paix, était assuré en temps de guerre

par les soins de l’échevinage, d’après un [p.289] rôle des dixaines,

qu’il avait établi au préalable. Le bailli surveillait seulement

les actes de la municipalité. Les pouvoirs de celle-ci ne se dissociaient

pas des siens à proprement parler. Bailli et échevinage collaboraient.

Les officiers directement royaux ne faisaient que transmettre à

l’assemblée de ville des ordres de l’autorité centrale et

presser leur accomplissement. Mais les agents municipaux n’étaient-ils

pas les exécuteurs dociles des volontés royales? Ils l’étaient

et le devinrent de plus en plus.

P. DUPIEUX.

|

|

Toute critique, correction ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|

|

BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE

Éditions

1) Article original: Paul DUPIEUX, «La

Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle» in Revue

de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise 32 (1930), pp. 273-289.

2) Extrait: Paul

DUPIEUX, La Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle

[in-4°; 19 p.; e xtrait de la Revue de l’histoire de Versailles et de

Seine-et-Oise (octobre-décembre 1930)], Versailles, J.-M. Mercier,

1930 [apparemment imprimé seulement en 1932].

3) Publication numérique

en mode image par la BNF sur son site Gallica, in «Revue de l’histoire de Versailles

et de Seine-et-Oise 32 (1930)», http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-67123,

pp. 273-289, en ligne en 2005.

4) Présente publication

numérique en mode texte: Bernard GINESTE [éd.], «Paul

Dupieux: La Défense militaire d’Etampes au XVIe siècle

(1930)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-20-dupieux1930defense.html,

2005.

Autres ouvrages

de Dupieux sur Étampes

Paul DUPIEUX, Les Institutions royales au

pays d’Etampes (Comté puis Duché: 1478-1598), par Paul Dupieux,

architecte-adjoint de la Seine. Ouvrage couronné par l’Institut

[in-8°; XIX+288 p.; gravure; carte], Versailles, Mercier [«Bibliothèque

d’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, publiée sous les auspices

de la Société des sciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise

(Académie de Versailles)»], 1931.

Paul DUPIEUX, Lettres royaux inédites

concernant Etampes (1456-1573) [gr. in-8°; 47 p.; extrait du Bulletin

philologique et historique (1930-1931)], Paris, Imprimerie nationale,

1933.

Autres publications

de Dupieux

Nous donnons ici la bibliographie

des autres ouvrages de Paul Dupieux conservés par la BNF. Il est juste

en effet que le Corpus Étampois lui rende cet hommage, puisqu’il

a beaucoup donné à Étampes, pendant la première

partie de sa carrière d’historien; avant que sa carrière d’archiviste

ne l’éloigne de notre région.

Paul DUPIEUX & M. le Comte de JANSSENS, Le Gentilica Claudius dans

quelques noms de lieux de l’Ouest, Clion, Cloué, Cloyes, etc.

[in-8° ; 19 p.; extrait du Bulletin de la Société des

antiquaires de l’Ouest (2e trimestre 1931)], Poitiers, Société

française d’imprimerie, 1931.

Paul DUPIEUX, Les Brondes, manufactures

de cotonnades et de liqueurs, 1762-1800 [in-8°; paginé 59-104

; extrait des Mémoires lus au Congrès des sociétés

savantes de Toulouse IV (1933)], 1933.

Paul DUPIEUX, Les Attributions de la juridiction

consulaire de Paris (1563-1792). L’arbitrage entre associés, commerçants,

patrons et ouvriers au XVIIIe siècle [gr. in-8°; 35 p.;

extrait de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes (1934)],

Paris & Nogent-le-Rotrou, Daupeley-Gouverneur, 1935.

Paul DUPIEUX, L’Industrie textile en Champagne

troyenne de 1784 à 1789 [in-8°; 27 p. ; extrait de la Nouvelle

Revue de Champagne et de Brie (juillet 1935)], Châlons-sur-Marne,

A. Robat, 1935.

Paul DUPIEUX, Troyes et la foire de Beaucaire,

courants commerciaux sous la Révolution et l’Empire [in-8°;

17 p.; extrait de la Nouvelle Revue de Champagne et de Brie (avril

1936)], Châlons-sur-Marne, A. Robat, 1936.

Gustave-B. DUHEM [auteur principal], Paul DUPIEUX

[auteur de la préface et des tables], Département de l’Aube.

Ville de Chaource. Inventaire sommaire des archives communales antérieures

à 1790, rédigé par G. Duhem [in-8°; 44 p.],

Troyes, J.-L. Paton, 1936.

Gustave-B. DUHEM, Paul DUPIEUX & J. BLANC

[collaborateur], Répertoire numérique de la série

Y: établissements de répression (Archives départementales

de l’Aube) [32 cm; 12 p.], Troyes, Archives départementales de

l’Aube, 1936.

[MONTLUCON]

- DUPIEUX (Paul).

Paul DUPIEUX

(1904-1980) & Jules BLANC, Archives départementales de l’Aube,

antérieures à 1792. Répertoire numérique de la

sous-série II C, fonds de l’enregistrement et de la conservation des

hypothèques [Texte imprimé], dressé par Paul Dupieux,...

avec la collaboration de Jules Blanc,... [in-f° (30 cm sur 24,5), V+53

p.], Troyes, Imprimerie troyenne, 1938.

Paul DUPIEUX [rédacteur] & Louis

ALFONSI [collaborateur], Répertoire numérique de la série

V: Cultes [32 cm; III+39 p.] Troyes, Archives départementales

de l’ Aube, 1938.

Paul DUPIEUX (Archiviste en chef de l’Allier), Département de

l’Allier. Ville de Montluçon. Inventaire sommaire des archives communales

antérieures à 1790. Tome premier, séries AA, BB et CC

[in-f° (33 cm sur 25); 48 p.], Moulins, Crépin-Leblond, 1944.

[Les pièces inventoriées ici sont conservées aux Archives

départementales de l’Allier, elles concernent les actes relatifs

aux privilèges de la ville (AA), les délibérations du

Conseil municipal (BB), et les finances communales (CC). L’ensemble est précédé

d’une très introcduction historique sur la sitation de Montluçon,

par Paul Dupieux].

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE MOULIN

DU CENT-CINQUANTENAIRE DE LA RÉVOLUTION [éd.] & Paul

DUPIEUX [préfacier], Études sur la Révolution française

dans l’Allier. 1re série. 1939-1945 [in-4° (25 cm sur 16,5);

212 p.], Moulins, Imprimerie du Progrès, 1945.

Paul DUPIEUX, Marcel MOREAU [auteur] &

Louis VÉREL [préfacier], Histoire du Bourbonnais pour

la jeunesse. Dessins de Mlle Yvonne Diverneresse. Préface de M.

Vérel [in-16 (19,5 cm sur 14); 200 p.; figures; portraits;

carte],Moulins, Crépin-Leblond, 1945.

Paul DUPIEUX [auteur] & Augustin BERNARD

(1867-1947) [préfacier], La province de Bourbonnais. Préface

par Augustin Bernard,... Aquarelles hors-texte en couleurs et sépias

de Pierre Poncet. Légendes de A. Collot. Frontispice de Ranson

[in-f° (38,5 cm sur 28,5; 282 p.; figures; planches], Moulins, Crépin-Leblond,

1946. Dont une réédition: La province de Bourbonnais [21 cm;

261 p.], Paris, Barré & Dayez [«Nouvelle revue d’histoire»

17], 1991 [ISBN 2-902484-11-9: 100 FF].

Paul DUPIEUX, Les Artistes à la cour

ducale des Bourbons: les Maîtres de Moulins [in-8° (23 cm

sur 14,5); 55 p.], Moulins, Crépin-Leblond [«Curiosités

bourbonnaises» 39], 1946.

Joseph (François-Joseph) VIPLE, Camille

GAGNON, Paul DUPIEUX & Marcel GÉNERMONT, Visages du Bourbonnais

[in-8°; 200 p. ; figures; planches en noir et blanc et couleur; portraits,

fac-similés; cartes en couleur], Paris, Éditions des Horizons

de France [«Provinciales»], 1947.

Paul DUPIEUX, Les Traces germaniques dans

la toponymie bourbonnaise [in-4°; paginé 277-288; extrait

de Onomastica 3-4 (septembre-décembre 1947)], Lyon &

Paris, I.A.C., 1947.

Paul DUPIEUX, Les noms de souterrains et

d’industries en Bourbonnais [24 cm; notes bibliographiques], Moulins,

A. Pottier [«Les noms de lieux et de peuples du Bourbonnais, témoins

historiques» 1], 1947-19..

Alexandre

VIDIER [premier éditeur en 1911], Léon LEGRAND & Paul

DUPIEUX [continuateurs], G. DUPONT-FERRIER [préfacier], Comptes

du domaine de la ville de Paris, publiés par les soins du Service

des travaux historiques de la ville de Paris [2 volumes in-f° (32

cm); t.1 (1424-1457; texte édité et annoté par Alexandre

Vidier,... Léon Le Grand,... Paul Dupieux,... ; introduction de G.

Dupont-Ferrier,...): XXXII+1056 p.; t. 2 (1457-1489, texte édité

et annoté par Jacques Monicat): LII p.+698 col.+II p.; figures; fac-similés],

Paris, Imprimerie nationale [«Histoire générale de Paris»],

1948-1958.

Paul DUPIEUX, Les Traces germaniques dans

la toponymie bourbonnaise [in-8°; pagine 19-38; carte; extrait

du Bulletin de la Section de Géographie du Comité des Travaux

historiques et scientifiques (1946, 1947 & 1948)], Paris, Imprimerie

nationale, 1953 [L’exemplaire de la BNF porte des notes et corrections

manuscrites de l’auteur].

Paul DUPIEUX & Antoine LACROIX, Le Napoléon

ou les Drames de la monnaie française depuis deux mille ans

[24 cm; 462+XXXIX p.; illustrations; bibliographie pp. 417-433; index],

Paris, Debresse, 1973.

Paul DUPIEUX, Peuples et princes en Bourbonnais

[26 cm; 421 p.; illustrations; bibliographie pp. 409-414], Moulins, Ipomée,

1980 [ISBN 2-86485-010-9; 340 FF].

Toute critique, correction ou contribution sera

la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

|