|

LES SEIGNEURS

D’ÉTAMPES

CHRONOLOGIE DES BARONS, COMTES ET DUCS D’ÉTAMPES

par Léon Marquis

Membre de plusieurs sociétés historiques et

archéologiques

Étampes

L. Humbert-Droz, imprimeur-éditeur

1901

Dans une réunion archéologique qui eut lieu à Étampes

en 1900, un de nos Confrères nous demandait s’il n’y avait pas eu

d’autres duchesses de cette ancienne seigneurie que celle connue indifféremment

sous les noms de duchesse d’Étampes ou Anne de Pisseleu? Nous répondîmes

qu’il y en avait d’autres, eu effet, notamment Diane de Poitiers, Gabrielle

d’Estrées, etc., et que la liste de tous les seigneurs serait trop

longue à donner de mémoire, car certains ont été

dépossédés de la seigneurie et en ont été

pourvus de nouveau, de telle sorte qu’elle a changé de mains plus

de cinquante fois, de l’année 1240 à l’année 1789.

Les seigneurs d’Étampes étaient

les plus grands dignitaires: rois et reines, princes et princesses, hauts

et puissants [p.2] seigneurs issus des rois de France, mais qui, quelquefois, ne

craignaient pas de les combattre à1’occasion.

Les listes et les documents donnés par

dom Fleureau, historien d’Étampes, sont assez complets, maïs

ils s’arrêtent au milieu du XVIIe siècle: Le P. Anselme et l’Art

de vérifier les dates (par un Religieux bénédictin)

donnent aussi une bonne Chronologie, mais elle s’arrête à

l’année 1712 et dit à tort que le duché d’Étampes

passa alors au Domaine de la Couronne. En effet, les Essais historiques

sur Étampes, par de Montrond, auquel nous aurons recours, donnent

une suite des seigneurs depuis l’origine jusqu’à l’extinction de

la seigneurie en 1789.

D’après ces différents ouvrages,

les dictionnaires Moréri, d’Expilly et la Chenaye-des-Bois, et des

documents puisés aux meilleures sources, nous avons établi

une Chronologie de cette seigneurie avec une notice abrégée

sur chacun des seigneurs qui en étaient titulaires.

Dès le VIe siècle, Gontran, roi

de Bourgogne et d’Orléans, possédait les villes de Châteaudun,

Chartres, Vendôme et Étampes; qui tirent ensuite partie du

domaine des rois de France (1).

|

Léon Marquis

(1) Fleureau, Antiq.

d’Étampes, 1683, in-4°, p. 12.

|

Au IXe siècle, d’après les Annales de Saint-Bertin,

par l’abbé Dehaisne, le comté d’Étampes fut donné

au roi Charles-le-Chauve.

D’après la Chronique de Morigny,

il y avait au XIe siècle, sous le règne de Philippe Ier,

un nommé Marc, qui était vicomte d’Étampes, et dont

la fille épousa Gui, fils de Hugues Ier, dit le Grand, seigneur

du Puiset. Gui, par ce mariage, devint vicomte d’Étampes: cette

dignité était

donc déjà héréditaire (2). [p.3]

|

(2)

Fleureau, p. 588, L’art de vérifier les dates, 1786,

in-fol., tome II p. 666.

|

Le vicomte Gui était Grand Chambrier de France, c’est-à-dire

un des plus grands officiers de la couronne (1).

On l’appelait indifféremment Gui de

Méréville, ou Gui du Puiset. Il était le frère

ou le cousin de Bernard d’Étampes, qui prit part à la première

croisade en 1096 et mérita, par sa bravoure, d’être fait seigneur

propriétaire d’une ville d’Arabie nommée Adraon. (Castrum

Bernardi de Stampis) (2).

En l’année 1113, Gui est l’un des treize

témoins d’une donation par laquelle le roi Louis le Gros accorde

à l’église Notre-Dame d’Étampes le droit d’avoir un

âne qui desserve son moulin. (Charte de Louis III datée d’Étampes,

dans le chapitre N.-D., août 1113, publiée par Fleureau, p.

348 et citée par Luchaire, Annales de Louis VI, n°161).

Guy a été l’un des premiers bienfaiteurs

de l’abbaye de Morigny qui avait été bâtie dans un

fief appartenant à Hugues, son père. (Fleureau, pp. 568 et

suiv.)

Lors des dissensions entre les moines de Morigny

et les chanoines de Saint-Martin d’Étampes, le vicomte Gui est souvent

cité. C’est ainsi qu’en 1142, il souscrit à une charte par

laquelle Louis VI confirme aux moines la possession de l’église Saint-Martin,

que son père leur avait donnée. (Charte de Louis VI, donnée

au Palais d’Étampes en août 1112, publiée par Fleureau,

p. 479 et citée par [p.4] Luchaire, n° 144). Vers 1118, Gui, au nom de l’abbé

de Morigny, va trouver le roi à Châteaufort et réussit

à faire trancher le différend avec les chanoines de Saint-Martin

qui ne voulaient pas reconnaître la suprématie de l’Abbaye.

Le roi donne l’ordre de reconnaître la légitimité des

prétentions de l’abbé sur l’église Saint-Martin. (Épisode

de la Chronique de Morigny, cité par Fleureau p. 482 et par

Luchaire, n°402.)

|

(1)

Achille Luchaire, Annales de la vie de Louis VI le Gros, 1800, in-8.

Plusieurs actes cités dans cet ouvrage indiquent le vicomte Gui,

chambrier, comme témoin.

D’après Moréri (Dict. hist.),

le Grand Chambrier était distingué du Grand Chambellan. Un

des plus considérables droits de sa charge, était d’avoir

juridiction sur tous les marchands et artisans du royaume, de donner des

lettres de maîtrise et de leur faire observer les ordonnances. Il

tenait sa juridiction à Charonne et à Picpus, au bout du faubourg

Saint-Antoine, et ses jugements étaient portés en appel au

Grand Conseil.

(2) Fleureau, pp.

568 à 572. Moréri, Dict. hist., art. ADRAON.

|

Selon certains historiens, dom Morin (1), le président Hénaut (2), Sainte-Marthe, du Breuil

et autres, un comte d’Étampes existait vers la même époque

et était le mari d’Eustache ou Eustachie, fille du roi Philippe

Ier. Mais, c’est une erreur manifeste, selon le Cartulaire de Notre-Dame

d’Yerres. D’après ce document, Eustachie de Corbeil, fille de

Frédéric de Châtillon et fondatrice de

l’abbaye d’Yerres, avait épousé en secondes noces le

seigneur Jean d’Étampes, de qui elle eut plusieurs enfants (3).

Ce Jean d’Étampes avait un frère,

Guillaume d’Étampes, qui devint prieur de la même abbaye (4).

La seigneurie d’Étampes, connue vaguement

dans ses origines: vicomté selon les uns et comté selon les

autres, ne commença réellement à former une seigneurie

qu’à partir du règne de Saint-Louis.

|

(1) Histoire du Gâtinais, 1630, in-4°.

(2) Abrég.

chron. de l’histoire de France.

(3) Alliot, Cartulaire

de N.-D. d’Yerres. 1899, in-8, p. 2.

(4) Id.,

p. 14.

|

|

ANNÉE 1240

1. La

seigneurie était alors une baronnie: elle fut donnée par le

roi Louis IX, en 1240, à la reine Blanche, sa mère, pour la

dédommager d’une partie de son douaire [p.5]qu’elle avait cédé

à Robert, son fils, en le mariant en 1237 à Mathilde de Brabant.

(Lettres patentes de Saint-Louis, datées de Paris, 1240. — Fleureau,

p. 131.)

On sait que cette reine fut déclarée

régente du royaume après la mort de son mari, le roi Louis

VIII, ainsi que pendant le voyage d’outre-mer du roi Saint Louis, et qu’elle

fonda l’abbaye du Lis près Melun et plusieurs autres monastères.

(Moréri art. BLANCHE.) On lui attribue aussi la fondation du couvent

des Cordeliers d’Étampes. (De Montrond, Essai hist., tome

I, p. 478.)

Saint-Louis a été l’un des bienfaiteurs

de l’église Notre-Dame d’Étampes, car il y fonda deux chapellenies

royales en 1254 et 1255. (Fleureau, pp. 340 â 344.)

|

|

|

ANNÉE 1252

2. A la mort de la reine Blanche, le 30 novembre 1252, la seigneurie

rentra dans le domaine de la couronne, mais elle en fut détachée

quelques années après. (Fleureau, p. 435.)

|

|

|

ANNÉE 1272

3. Elle

composa alors une partie du douaire de Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis.

(Fleureau, p. 435.)

Cette reine, pour favoriser les bouchers

d’Étampes, leur donna à bail, en 1274, les bancs et les étaux

qu’ils occupaient dans le Petit Marché, moyennant une rente de 72

livres parisis. (Lettres de Marguerite, données à Passy en

3274 et citées par Fleureau, p. 136.)

Tous les historiens vantent la beauté

et les vertus de cette princesse qui suivit son mari dans ses voyages d’outre-mer.

Elle avait fondé des hôpitaux et des maisons

[p.6]

religieuses à Château-Thierry et à Paris. (Moréri,

art. MARGUERITE.)

|

|

|

ANNÉE 1295

4. A la mort de Marguerite de Provence, le 20 décembre 1295,

la seigneurie revient à son fils, le roi Philippe le Hardi, c’est-à-dire

à la couronne. (Fleureau, p. 443.)

|

|

|

ANNÉE 1307

5. Le roi Philippe le Bel la céda, en avril 4307, à

son frère Louis Ier, comte d’Évreux, ainsi que les prévôtés

et châtellenies d’Évreux, Aubiguy, Gien, la Ferté-Alais

et Meulan, pour lui tenir lieu d’une pension de quinze mille livres qui

lui avait été assignée par le testament de Philippe

le Hardi. (Lettres patentes de Philippe IV d’avril 1307, publiées

par Fleureau, pp. 143 et 144.)

Louis Ier avait épousé en l’an

1300 Marguerite d’Artois, dame de Brie-Comte-Robert.

Au mois d’août 1411, il assigna sur

la prévôté d’Étampes trente sols tournois de

rente que la comtesse d’Étampes, son épouse, avait légués

au chapitre Notre-Dame d’Étampes et à la même époque,

le roi Philippe IV amortit cette même rente. (Lettres de Louis Ier

datée de Paris, août 1311) et de Philippe IV datée de

Saint-Ouen, août 1311) [sic] (1). [p.7]

|

(1) Alliot, Cartulaire cité, p. 57.

|

|

ANNÉE 1319

6. A

la mort de Louis d’Évreux, le 19mai 1319, Charles d’Évreux,

son second fils, eut pour partage tes domaines de Gien, Étampes et

quelques autres. Ce fut en l’honneur de Charles d’Évreux que la

baronnie d’Étampes fut érigée en comté, au mois

de septembre 1327, par le roi Charles le Bel, son cousin. (Lettres patentes

de Charles IV, de septembre 1327, publiées par Fleureau, p. 151.)

Charles d’Évreux périt dans

une bataille le 24 août 1336 et laissa quatre enfants. Il fut aussi

l’un des bienfaiteurs de l’église Notre-Dame d’Étampes. (Fleureau,

p. 452.)

Par son testament, le comte Charles assigna

sur la prévôté d’Étampes dix livres tournois de

rente pour la célébration annuelle de quatre services solennels

à l’église Notre-Dame. Les exécutrices testamentaires

sont: sa veuve, la reine Jeanne et Marguerite, comtesse de Boulogne, ses

sœurs. Les clauses du testament sont approuvées par Jeanne d’Évreux,

reine de France, et par Philippe de Melun, évêque de Châlons.

(Lettres de Philippe données à Étampes le 10 février

1336 et de la reine Jeanne datées de Château-Thierry, 11 juin

1337 (1).

|

(1) Alliot, Cart. cité, pp. 58 et 63.

|

Marie d’Espagne, comtesse d’Alençon et d’Étampes, dame de

Lunel, veuve de Charles d’Évreux, fut une grande bienfaitrice de

l’abbaye de Morigny, car elle fonda des messes pour le repos de son âme

et de celle de son mari. Pour la dotation de ces fondations, elle donna

quarante livres tournois de rente et autres biens qui devront être

employés à la pitance des moines, notamment «à

chacun d’eux trois œufs à souper par chacun [p.8] jour, depuis la sainte

Croix en septembre, jusques à Pâques, par chacun an, perpétuellement...»

(Lettres patentes de Marie d’Espagne, datées de Dourdan, 22 septembre

1352, publiées par Fleureau, pp. 158 à 155.)

Elle mourut le 13 novembre 1379.

Cette princesse portait dans ses armes,

que nous donnons ci-après, un quartier des armes de Castille, comme

celles de Blanche de Castille, qui paraissent avoir donné naissance

aux armes d’Étampes: Au château d’or, sommé de trois

tours de même, avec trois créneaux maçonnés de

sable, la porte et les fenêtres d’azur. (Fleureau, p. 155. — Léon

Marquis, Les Rues d’Étampes, p. 61.)

|

|

|

ANNÉE 1336

7. Louis

d’Évreux, deuxième du nom, l’un des quatre enfants de Charles

d’Évreux et son fils aîné, était encore en bas

âge à la mort de son père quand il hérita du comté

d’Étampes. (Fleureau, p. 456.)

Ayant été fait prisonnier en

1358 à la bataille de Poitiers, il fut un de ceux que le prince de

Galles admit à la table du roi captif le soir de la fatale journée.

En 1358, les hommes d’armes du comte Louis,

qui étaient en garnison dans le château d’Étampes,

étaient sans cesse en guerre avec les habitants qui s’étaient

fortifiés dans leur église Notre-Dame, sous les ordres de

Baudouin de Blesay, capitaine de la ville. Le 16 janvier 1358, les compagnies

anglaises de la Beauce profitèrent de ces divisions pour emporter

d’assaut le «fort de l’église Notre-Dame et piller Étampes».

(Histoire de du Guesclin.)

Le comte d’Étampes fut fait prisonnier

par les Anglais, car en 1360 il s’engage à leur payer à titre

de rançon mille moutons d’or et leur donne en gage son chapeau

[p.9] d’or

du prix de deux cents moutons. (Chroniques de Froissart.)

Louis II d’Évreux avait légué

en 1368 à l’église Notre-Dame d’Étampes des biens

considérables pour des fondations charitables, notamment une messe

qui se chantait autrefois tous les jours dans cette église, «devant

soleil levant» et appelée «la messe du Comte»

Il avait fondé aussi plusieurs services anniversaires à célébrer

pour lui au même lieu, après sa mort.

Ces donations eurent lieu en considération

des pertes et des dommages subis par le chapitre et les chanoines durant

les guerres qui ont duré si longtemps dans toute la France. (Lettres

du comte Louis II datées de Paris, juin 1368; du «Chastel»

d’Étampes, août 1373; et de Paris, juillet 1378, publiées

par Fleureau, pp. 344 à 325.)

En 1368, il confirma après deux siècles

et demi la concession de Louis le Gros accordant au chapitre Notre-Dame

l’autorisation d’aller avec un âne quérir des grains dans toute

la châtellenie d’Étampes. (Lettres de Louis II datées

de Paris, 2 juin 1368). (1).

|

(1)

Alliot, Cartulaire cité, p. 122.

|

En septembre 1384, il amortit les cens qui lui étaient dus sur les

biens légués par deux bourgeois d’Étampes à

la même église. (Lettres du même, datées du châtel

d’Étampes, 25 septembre 1384) (2).

Ces libéralités furent suivies

de lettres d’amortissement que le comte d’Étampes obtint du roi

Charles VI, en 1392, pour affermir les diverses fondations. (Fleureau,

pp. 326 à 331.) [p.10]

|

(2) Id.,

pp. 39 à 48.

|

|

ANNÉE 1381

8. Louis II d’Évreux se voyant sans enfants de Jeanne de

Brienne ou d’Eu, sa femme, qui mourut le 6 mai 1400, fit donation entre vifs,

le 9 novembre 1381, du comté d’Étampes et des seigneuries de

Gien, Dourdan et Aubigny-sur-Nierre, à Louis de France, duc d’Anjou

et de Touraine, second fils du roi Jean et son ami d’enfance. (Lettres du

comte Louis II, du 9 novembre 1381, publiées par Fleureau, pp. 159

à 162.)

Louis de France est un des personnages les

plus considérables qui ont possédé le comté.

Après la mort du roi Charles V en 1380, il devint régent

du royaume pendant la minorité de Charles VI, son neveu. Ayant été

adopté pour fils, la même année, par la reine Jeanne

de Sicile, il devint en 1382 roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem.

Il ne jouit pas longtemps de la libéralité

de son ami, car il mourut avant lui le 20 septembre 1384, près de

Bari, en Italie, où il fut, dit-on, empoisonné. (Fleureau,

pp. 163, 164. — Moréri, Dict. hist., Art. ANJOU et LOUIS.)

Louis de France avait épousé,

le 9 juillet 1360, Marie de Châtillon, dite de Blois, fille de Charles

de Blois, duc de Bretagne, laquelle mourut le 12 novembre 1404.

|

|

|

ANNÉE 1384

9. Louis de France, duc d’Anjou, eut deux fils qui héritèrent

des titres et biens de leur père.

L’ainé, Louis, deuxième du nom,

né en 1377, fut couronné roi de Naples et de Sicile en 1389;

il était roi d’Aragon et de Jérusalem, duc d’Anjou, comte de

Provence et du Maine. [p.11]

Louis II d’Anjou avait épousé,

le 2 décembre 1400, Yolande d’Aragon, fille de Jean Ier, roi d’Aragon,

laquelle mourut le 14 novembre 1442.

Le second, Charles, devint duc d’Anjou et de

Calabre, prince de Tarente, comte du Maine, d’Étampes et de Gien

et eut les châtellenies de Dourdan et d’Aubigny. Il mourut sans alliance

le 19 mai 1404. (Fleureau, p. 106. — Moréri, art. ANJOU.)

|

|

|

ANNÉE 1385

10. Peu

de temps après, Marie de Châtillon,veuve de Louis Ier d’Anjou,

reine de Jérusalem et de Sicile, tant en son nom que comme tutrice

de ses enfants mineurs Louis et Charles, transporta à leur oncle

Jean de France, duc de Berry, comte de Poitou, d’Auvergne et de Boulogne,

fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, les comtés d’Étampes

et de Gien et les autres seigneuries de Louis II d’Évreux.

Ce don eut lieu à titre de compensation,

pour tenir compte au duc de Berry de la principauté de Tarente que

leur père lui avait accordée pour l’attacher à ses

intérêts, mais que, depuis la mort de celui-ci, ou voulait

conserver à l’un d’eux.

Une transaction qui eut lieu à cet effet

entre eux et le duc de Berry fut agréée et confirmée

par le roi Charles VI an mois d’août 1385. (Lettres patentes du roi

Charles VI, datées de son camp en Flandre, 1er août 4385,

publiées par Fleureau, p. 166 et 168.)

Rappelons que ce comte d’Étampes fut

parrain en 1401, (il y a juste cinq siècles), de la cloche «Marie

la grosse» ou bourdon de Notre-Dame d’Étampes. Il avait épousé:

1° en juin 1360 Jeanne d’Armagnac, morte en mars 1387; [p.12] 2° en mai 1389 Jeanne II comtesse d’Auvergne

et de Bologne, morte vers 1424.

|

|

|

ANNÉE 1387

11. Jean, duc de Berry, fit semblable donation des mêmes domaines

le 28 janvier 1387 à son frère Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne, comte de Flandre et d’Artois, gouverneur de Normandie et de

Picardie, quatrième fils du roi Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg.

Par testament daté de 1401, il étendit à Jean, comte

de Nevers, fils aîné de Philippe le Hardi, la donation qu’il

avait faite en faveur de ce dernier. (Lettres de Jean de France, datées

de Paris, 28 janvier 1387, publiées par Fleureau. p. 168. — Art

de vérifier les dates.)

Comme son frère Louis d’Anjou, il fut

aussi régent du royaume pendant la maladie du roi Charles VI.

Philippe avait épousé en juin

1369, Marguerite, comtesse de Flandres et d’Artois, veuve de Philippe Ier,

dit de Rouvres, duc de Bourgogne, morte le 20 mars 1404.

On sait que la magnificence des ducs de Bourgogne,

surpassait celle des rois de France leurs cousins. Philippe le Hardi, fils

de roi, avait osé préparer une invasion en Angleterre; et

sa maison était composée d’une véritable armée

d’officiers et serviteurs: environ douze cents chanceliers, secrétaires,

aumôniers, cuisiniers, chambellans, pannetiers, veneurs, chirurgiens,

barbiers et valets de toutes sortes (1). [p.13]

|

(1)

État des officiers de Philippe le hardi, dans la Revue nobiliaire

de 1865.

|

|

ANNÉE 1404

12. Philippe le Hardi étant mort le 27 avril 1404, le comté

d’Étampes passa à son fils aîné Jean sans Peur,

duc de Bourgogne,comte de Flandre et d’Artois, qui ne devait cependant

en prendre possession qu’après la mort de Jean, duc de Berry. Celui-ci

changea bientôt de dispositions et révoqua la donation après

l’assassinat du duc d’Orléans, frère unique du roi, en novembre

1407, par des meurtriers aux ordres du duc de Bourgogne, son cousin.

Le fils aîné du duc d’Orléans

ne pouvant obtenir contre le meurtrier de son père la justice qu’il

désirait, prit les armes contre lui, ainsi que d’autres seigneurs.

D’où, l’origine de la fameuse ligue entre les Armagnacs et les Bourguignons.

En 1414, le chevalier de Bosredon, qui commandait

dans le château d’Étampes pour le duc de Berry, du parti des

Armagnacs, se vit obligé, comme on sait, de capituler après

quelques jours de siège, devant les forces réunies du Dauphin

Louis et du duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 173 et 175.)

Jean sans Peur avait épousé

en avril 1385, Marguerite de Bavière, morte en janvier 1423. Le luxe

de ce prince n’était pas moins grand que celui de son père.

Ainsi, à Soissons, en 1409, au mariage de son frère Philippe

de Bourgogne, comte de Nevers, avec Isabelle de Coucy, il fit faire pour lui

et les principaux seigneurs de Bourgogne, seize robes écarlates dont

les manches et les chaperons étaient couverts de lozanges d’or. La

même année, au mariage de son autre frère Antoine, duc

de Brabant, avec Élisabeth de Luxembourg, fille unique du marquis de

Moravie et nièce du roi de Bohême, les réjouissances

[p.14] furent magnifiques et on y vit toute la puissante et nombreuse

famille de Bourgogne, avec quantité de princes et de grands seigneurs

(1).

|

(1) De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne.

|

En 1408, le duc de Berry qui était redevenu seigneurs d’Étampes,

fit enfermer dans le châtel de cette ville, une fillette nommée

Gillette la Mercière, âgée de huit ans, qu’il voulait

faire marier à un peintre travaillant pour lui. Il fallut l’intervention

du roi et du Parlement de Paris pour délivrer la jeune prisonnière

et la rendre à ses parents (2).

|

(2) Douët d’Arcq, Choix de pièces

sur le règne de Charles VI. Tome 1, p. 313.

|

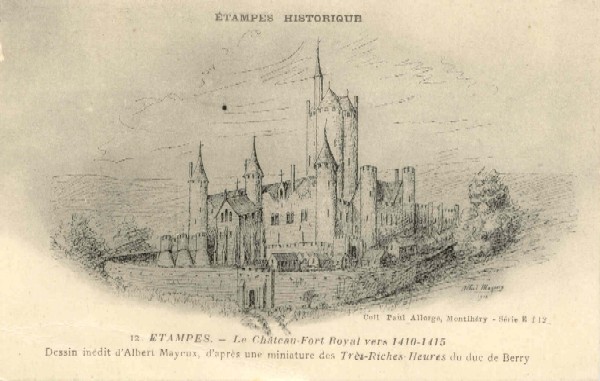

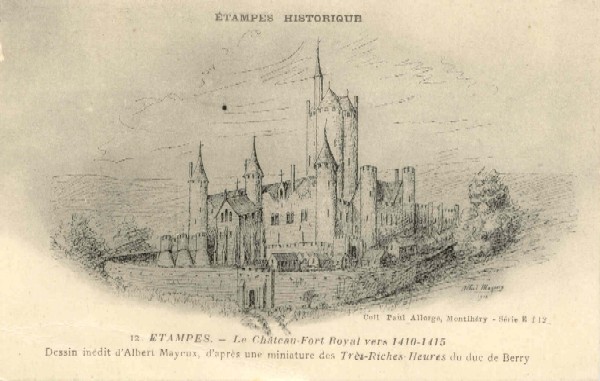

Le même seigneur, Jean de Berry, possédait un livre d’heures

ayant appartenu au duc d’Aumale et qui se trouve toujours au château

de Chantilly. Ce livre, d’un prix inestimable, contient de superbes miniatures

dont l’une, notamment, représente le château d’Étampes

au XVe siècle.

|

|

|

ANNÉE 1412

13. Le 22 janvier 1412, par suite de la reddition du château

d’Étampes au profit du dauphin Louis de France, duc de Guyenne et

gendre de Jean sans Peur, puisqu’il avait épousé Marguerite,

sa fille aînée, le comté d’Étampes fut confisqué

par le roi Charles VI et réuni au domaine de la couronne.

Guillaume d’Arbouville, chevalier et gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi, en fut fait gouverneur. (Lettres patentes

de Charles VI, datées de Paris, 22 janvier 1412, publiées

par Fleureau, p. 176.)

Par une commission du dauphin Louis de France,

datée de son camp devant Étampes du 16 avril 1412, Etienne

[p.15] Chartier (1) fut nommé receveur du comté d’Étampes,

ainsi que des châtellenies de Dourdan; la Ferté-Alais et dépendances,

confisquées par le roi pour cause de rébellion. (Lettres

du dauphin, datées d’Étampes, 46 avril 1412, publiées

par Fleureau, p. 476.)

|

(1) On sait que la plupart des familles de ce

nom font partie de la lignée de Chalo-saint-Mard.

|

|

ANNÉE 1417

14. Le duc Jean de Berry étant mort le 45 juin 1416, le duc

de Bourgogne Jean sans Peur, en profita pour s’emparer du comté

d’Étampes et de ses annexes, eu vertu de la donation de 1401, mais

il fut obligé d’employer la voie des armes.

En octobre 1447, tandis qu’il s’emparait de

Montlhéry, Dourdan et autres villes, ses officiers prenaient Étampes,

Auneau, Rochefort et Gallardon. (Fleureau, p. 478.)

D’après les Itinéraires des

ducs de Bourgogne, il est lui-même à Étampes les

26, 27 et 29 octobre.

|

|

|

ANNÉE 1419

15. Jean sans Peur ayant été assassiné à

Montereau le 10 septembre 1419 par les gens du Dauphin, son fils aîné

Philippe III, dit le Bon, duc de Bourgogne, de Brabant, de Luxembourg cl

de Limbourg, comte de Flandre, d’Artois, de Hollande, de Zélande,

etc., lui succéda au comté d’Étampes. C’est lui qui

institua l’ordre de la Toison d’Or. Il mourut en 1467. Philippe le Bon avait

épousé: 1° en juin 1409, Michelle de France, fille du

[p.16] roi Charles VI, morte sans enfants le 8 juillet 1422; 2°

en novembre 1424, Bonne d’Artois, veuve de Philippe de Bourgogne, comte de

Nevers, et par suite sa tante, laquelle mourut sans postérité

en 1425; 3° en janvier 1429, Isabelle de Portugal, fille de Jean Ier,

roi de Portugal, laquelle mourut en décembre 1471 et eut trois enfants

dont deux fils morts en bas-âge et Charles dit le Téméraire,

duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 178 et 179. — Moréri, art. BOURGOGNE.)

Philippe le Bon montra un luxe encore plus

grand que ses prédécesseurs. Le nombre de ses officiers de

cuisine fut presque doublé. (Etat des officiers déjà

cité.) Il fit frapper des monnaies à son effigie (1). En 1424, au mariage

de sa sœur Marguerite, duchesse de Guyenne, avec Artus III de Bretagne,

les fêtes durèrent plus d’un mois (2).

|

(1) Hennin. Mon. de l’hist. de France.

(2) De Barante,

Hist. des ducs de Bourgogne. |

Dans le célèbre banquet ou festival que le même duc

donna à Lille en février 1453, à l’occasion d’un projet

de voyage en Terre Sainte, chacun de services était composé

de quarante-huit plats qui descendaient du plafond au moyen de chariots

peints en or et en argent. II y avait des pièces montées,

représentant les châteaux du duc, différents personnages,

des animaux... On y prononça des vœux en l’honneur du duc de Bourgogne,

du comte de Charolais et du comte d’Étampes, qui était alors

Jean de Nevers (3).

|

(3) Chron. de Mathieu d’Escouchy, par

de Beaucourt. — Mém. d’Olivier de la Marche, par d’Arbaumont.

|

|

ANNÉE 1421

16. Par acte du 8 mai 1421, le Dauphin Charles disposa du comté

d’Étampes en faveur de Richard de Bretagne, [p.17] quatrième

fils de Jean V, duc de Bretagne, pour le récompenser de ses bons

services dans la guerre contre les Anglais, car avec Jean VI, duc de Bretagne,

son frère, il l’avait aidé à retirer Marie d’Anjou,

sa femme, de la main de ceux-ci qui la tenaient prisonnière à

Paris.

Devenu roi sous le nom de Charles VII, il confirma

cette donation en octobre 1425 et y ajouta même le comté de

Mantes. Richard avait épousé Marguerite d’Orléans,

comtesse de Vertus, morte en avril 1466. (Fleureau, p. 181. — Art de

vérifier les dates.) |

|

|

ANNÉE 1425

17. Philippe le Bon empêcha l’effet de cette donation par la

force des armés et conserva la jouissance du comté.(Art

de vérifier les dates.)

Artus III (ou Arthur), duc de Bretagne, appelé

plus souvent le comte de Richemont, est indiqué aussi comme comte

d’Étampes par certains auteurs (Moréri, Dict. hist.

et Anselme, Hist. général). Est-ce par suite de sa parenté

avec deux seigneurs d’Étampes? Il était en effet le gendre

de Philippe le Bon et le frère de Richard de Bretagne.

On sait que le duc Artus se signala dans plusieurs

batailles contre les Anglais, notamment à celle de Patay en

Beauce, en 1429.11 mourut en décembre 1458 sans enfants de ses trois

femmes: Marguerite de Bourgogne, Jeanne d’Albret et Catherine de Luxembourg.

(Moréri, art. BRETAGNE).

|

|

|

ANNÉE 1434

18. Philippe le Bon céda ce comté, en 1434, avec le

comté d’Auxerre, à Jean de Bourgogne, dit Jean de Nevers,

comte de Nevers, de Rethel et d’Eu, son cousin germain, pour [p.18] lui tenir lieu d’une

rente de cinq mille livres qu’il lui avait promise en compensation des

droits que Jean prétendait avoir sur les duchés de Brabant,

Limbourg, etc. (Fleureau, p. 178.)

Jean de Nevers avait épousé 1°

En novembre 1435, Jacqueline d’Ailli, fille de Raoul d’Ailli, seigneur

de Péquigny; 2° le 30 août 1475, Paule de Brosse, dite

de Bretagne, fille de Jean de Brosse, deuxième du nom, comte de Penthièvre,

et de Nicolle de Blois, et 3° en 1480, Françoise d’Albret, morte

sans enfants, en mars 1521.

Jean de Nevers se signala dans les guerres

contre les Anglais sous les ordres du duc de Bourgogne. (Chron. de Monstrelet.)

Jean de Brosse, quatrième du nom, qui

fut plus tard comte d’Étampes, et dont il sera question ci-après,

est son arrière petit-fils. (Moréri, art. BOURGOGNE et BROSSE.)

|

|

|

ANNÉE 1435

19. Le 25 septembre 1435, suivant un article du traité d’Arras,

entre le roi Charles VI et le duc Philippe le Bon, il fut convenu que le

comté d’Étampes serait mis sous séquestre pendant un

an entre les mains de Charles Ier, duc de Bourbon et d’Auvergne (1).

|

(1)

Ce traité a été publié dans les Mémoires

d’Olivier de la Marche.

|

Richard de Bretagne, qui était présent au traité et

député pour le roi, ne parait pas y avoir fait opposition.

Jean de Nevers y était également et représentait le

duc de Bourgogne. (Fleureau, pp. 179 et 180.) [p.19]

|

|

|

ANNÉE 1436

20. Au mois de janvier 1436, Jean de Nevers était redevenu

comte d’Étampes ainsi qu’il résulte de lettres de cette date

scellées de son sceau, et du vivant même de Richard de Bretagne,

qui mourut le 3 juin 1438.

Quant à Jean de Nevers, il mourut le

25 septembre 1491. (Fleureau, p. 180.)

|

|

|

ANNÉE 1422

21. Quelques années après la mort de Richard de Bretagne,

sa veuve, Marguerite d’Orléans, en qualité de tutrice de

François Il, duc de Bretagne, leur fils, obtint du roi Charles VII,

en juin 1442, la confirmation du don fait à son mari. Mais il y eut

deux oppositions: 1° de la part de Philippe le Bon, défenseur

des droits de Jean de Nevers; 2° de la part du Procureur général

du Parlement, lequel soutenait que la seigneurie avait été

donnée en apanage à Louis d’Évreux, fils du roi Philippe

le Hardi, et la postérité de ce prince étant éteinte,

elle devait être réunie au domaine de la couronne. A la suite

de cette seconde opposition, le comté d’Étampes fut saisi

par le procureur général, et ses revenus administrés

par les commissaires du Parlement. Tantôt, c’était le roi qui

en jouissait, tantôt le duc de Bourgogne et tantôt d’autres.

(Lettres patentes de juin 1442, du roi Charles VII, citées par Fleureau,

pp. 181 et 182.)

François II, qui est quelquefois qualifié

de comte d’Étampes, avait épousé: 1° en 1455,

Marguerite, fille de François 1er duc de Bretagne, sa cousine, morte

en septembre [p.20] 1469; 2° en 1471, Marguerite, fille de Gaston IV comte de

Foix, morte en 1487, dont il eut Anne de Bretagne qui devint reine de France

et comtesse d’Étampes (Moréri, art. BRETAGNE).

|

|

|

ANNÉE 1478

22. Un procès qui dura plus de trente ans résulta de

ce différend. Il fut jugé définitivement par un arrêt

du Parlement de Paris du 18 mars 1478 qui réunit de nouveau le comté

d’Étampes à la couronne. (Arrêt du Parlement publié

par Fleureau, p. 181.)

|

|

23. La même année au mois d’avril, le roi Louis XI

disposa de la seigneurie d’Étampes en faveur de Jean de Foix, vicomte

de Narbonne, et de ses enfants. (Lettres pat. de Louis XI datées d’Arras,

avril 1478, publiées par Fleureau, pp 191 à 198.)

Il était fils de Gaston IV, comte de

Foix et d’Éléonore d’Aragon, reine de Navarre, d’où

sont issus les rois de Navarre, et allié des rois de Castille, de Naples

et de Sicile.

Le roi Charles VII l’avait armé chevalier

au siège de Tartas en 1442. Il était très considéré

par ce roi et par ses successeurs Charles VII et Louis XII, qu’il accompagnait

souvent dans leurs voyages. (Fleureau, p. 190).

Il avait épousé Marie d’Orléans,

fille de Charles, duc d’Orléans et sœur du roi Louis XII, dont il

eut Gaston V de Foix, et Germaine de Foix, mariée en 1505 à

Ferdinand V, dit le Catholique,

roi d’Aragon, Castille, Naples, etc. (Moréri, Art. FOIX,

ARAGON).

Jean de Foix, qui s’intitulait, dans ses actes

«Roi de Navarre, seigneur de Béarn,comte de Bigorre et d’Étampes»,

étant arrivé à Étampes le 5 novembre 1500, il

y mourut quelques jours après et fut inhumé dans un caveau

du chœur de l’église Notre-Dame-du-Fort. Sa femme repose

[p.21] au même

lieu. (Fleureau, p. 198.) Du reste, Jean de Foix s’était réservé

la dignité d’abbé de Notre-Dame. (Alliot, Cartulaire cité,

pp. 145 et 147; Fleureau, p. 352.)

C’est au comte Jean de Foix que l’on doit l’amélioration

du port d’Étampes en 1490. (Lettres de Jean de Foix, datées

de Tours, 28 juillet 1490, publiées par Fleureau, p. 193.)

|

|

|

ANNÉE 1500

24. Gaston V de Foix, duc de Nemours, fils de Jean de Foix et neveu

du roi Louis XII hérita du comté d’Étampes, à

la mort de son père, étant âgé de onze ans.

Il fit son entrée solennelle à

Étampes en 1506 (1).

|

(1) Fleureau donne, p. 499, des détails intéressants

sur cette cérémonie.

|

Ayant échangé en 1507, avec le roi de France, la vicomté

de Narbonne contre le duché de Nemours, il ne fut plus appelé

que duc de Nemours.

Nommé gouverneur de Milan en 1511,

lors de la guerre d’Italie, puis commandant général des armées

françaises, il fut l’un des plus grands capitaines dont s’honore

la France; il s’illustra par sa valeur et sa magnificence; il gagna plusieurs

batailles, notamment celle de Ravenne. Il fut tué au siège

de cette dernière ville le 11 avril 1519, âgé de 23 ans

seulement, et inhumé à Milan. (Fleureau, p. 199. — Moréri, art. GASTON.)

|

|

|

ANNÉE 1512

25. A la mort de Gaston de Foix, le comté

d’Étampes revint de nouveau à la couronne. (Lettres patentes

du roi Louis XII, données à Blois en septembre 1512 et publiées

par Fleureau, p. 206.) [p.22]

|

|

|

ANNÉE 1513

26. En mai 1513, la reine Anne de Bretagne fut gratifiée de

la seigneurie d’Étampes par le roi Louis XII son époux, avec

pouvoir d’en disposer en faveur d’un de leurs enfants à son choix.

(Lettres patentes du roi, datées de Blois, mai 1513 et publiées

par Fleureau, p. 207.)

Elle accorda, dès l’année 1513,

aux religieuses de Maubuisson, près Pontoise, trois muids de froment

à prendre sûr le droit des dîmes des grains et vins d’Étampes.

(Lettres de la reine Anne, datées d’Étampes, août 1513,

citées par Fleureau, p. 218.) Ces dons furent confirmés en

1514, par François, comte d’Angoulême. (Lettres datées

de Paris, 25 décembre 1544, citées par Fleureau, p. 218.)

La reine Aune ne jouit pas longtemps du comté

d’Étampes car elle mourut Blois le 9 janvier 4514. Comme son corps

fut ramené à Saint-Denis, il y eut une longue suite de funérailles

dans toutes les villes où passa le funèbre cortège.

C’est le 28 janvier qu’il traversa la ville

d’Étampes, D’après le Récit des Funérailles,

publié par Merlet et de Gombert (1), un grand nombre d’officiers vinrent

au devant du corps à une lieue en dehors la ville, ainsi que des chanoines,

Cordeliers, etc...

|

(1) Paris, Aubry, 1858, pp. 62 à 65.

|

En outre des princes et princesses du sang et autres en grand deuil, on

voyait:

400 torches aux armes de la défunte,

50 aux armes de la ville de Blois,

300 aux armes de la ville d’Étampes,

200 aux armes de Chalo-Saint-Mard. [p.23]

Le lendemain samedi 29 janvier, il y eut des

funérailles pompeuses à l’église Notre-Dame, toute tendue

de noir, avec de grands écussons aux armes de la princesse.

|

|

|

ANNÉE 1514

27. A la mort d’Anne de Bretagne, le 9 janvier 1514, le comté

d’Étampes, en vertu des Lettres patentes de 1513, revint par héritage

à sa fille aînée Claude de France. (Lettres patentes

de Louis XII, datée de Blois, mai 1513, et publiées par Fleureau,

p. 207.)

Ayant épousé le 18 mai 1514,

François, comte d’Angoulême, plus tard héritier de la

couronne sous le nom de François Ier, le roi Louis XII, en considération

de ces noces, accorda aux habitants d’Étampes le droit de nommer un

maire et des échevins, avec tous les droits de commune. (Lettres patentes

de Louis XII, données à Saint-Germain-en-Laye en mai 1514,

publiées par Fleureau, p. 213.)

|

|

|

ANNÉE 1516

28. Le roi François Ier donna le comté d’Étampes,

en l’année 1546, pour en jouir sa vie durant, à Artus de

Gouffier, duc de Roannais, comte de Caravas, seigneur de Boisi, d’Oiron,

de Maulevrier, de Boutervilliers, etc., grand maître de France, pour

le récompenser de ses services.

Il était déjà gouverneur

d’Étampes et avait accompagné autrefois les rois Charles VIII

et Louis XII dans leurs voyages. Il avait épousé en 1499, Hélène

de Hangest, dame de Magni.

Ancien gouverneur de François Ier pendant

sa jeunesse, ce roi le combla d’honneurs et le nomma ambassadeur en Allemagne,

mais il ne jouit pas longtemps de toutes [p.24] ces faveurs, car

il mourut le 10 mars 1518. (Fleureau, pp. 215 et 217. — Moréri,

Art. GOUFFIER. — Anselme,

Histoire généalogique de la maison de France.)

|

|

|

ANNÉE 1548

29. A la mort de Gouffier, la reine Claude de France rentra en possession

du comté d’Étampes; c’est ce qui résulte d’un acte

du 17 août 1519 par lequel elle donne aux religieuses de Maubuisson,

trois muids de blé de rente, pour la fondation,d’un «salve regina»,

à chanter tous les jours après matines. Cette fondation pieuse

est la confirmation de dons faits précédemment par la reine

Anne, sa mère, en 1513 et en 1514. (Lettres de Claude, datées

de Fontainebleau, 17 août 1519, publiées par Fleureau, p.

207.)

La reine Claude, qui avait, dit-on, introduit

en France la prune de ce nom, était un peu boiteuse, mais en échange

ornée de toutes sortes de vertus. Elle mourut le 20 juillet 1524.

|

|

|

ANNÉE 1524

30. A la mort de la reine Claude de France, le comté d’Étampes

fit retour à la couronne. (Fleureau, p. 285.)

|

|

|

ANNÉE 1526

31. Le 13 avril 1526, le roi François Ier fit don du

comté, mais pour en jouir pendant sa vie seulement, à Jean

de la Barre, vicomte de Bridiers, seigneur et baron de Verets, de Jouy-en-Josas,

de Villemartin, etc., capitaine du Plessis-les-Tours, bailli et capitaine

de Rouen, bailli [p.25] de Paris, premier gentilhomme de la Chambre, chambellan et maître

de la garde-robe du roi.

Cette faveur lui fut accordée en récompense

du dévouement et des importants services qu’il rendit au roi à

la bataille de Pavie et durant sa détention en Espagne. (Lettres

patentes du roi François Ier, datées de Mont-de-Marsan, 13

avril 1526, publiées par Fleureau, p. 221.)

L’histoire nous a conservé peu de documents

sur ce personnage; comme il était seigneur de Villemartin près

d’Étampes, c’est sans doute à lui qu’on doit l’origine du

château de la Barre; dont les ruines existent encore près de

Morigny. Il devint gouverneur et garde de la Prévôté

de Paris le 11 juin 1526 et jouit de cette charge jusqu’à sa mort

arrivée en 1538, d’après son épitaphe rapportée

par l’historien d’Étampes. (Fleureau, p. 223.)

|

|

|

ANNÉE 1533

32. A la mort de Jean de la Barre, le comté fit de nouveau

retour à la couronne. (Fleureau, p. 224.)

|

|

|

ANNÉE 1534

33. Le

roi François Ier ayant été séduit par la beauté

d’Anne de Pisseleu, fille du seigneur de Heilly, et voulant la favoriser,

ainsi que son mari Jean de Brosse, quatrième du nom, comte de Penthièvre

(appelé aussi Jean de Blois ou Jean de Bretagne), il leur fit don,

en juin 1534, leur vie durant, du comté d’Étampes, «avec

le revenu du grenier à sel établi dans cette ville».

(Lettres patentes du roi François Ier données à Chantilly

le 23 juin 1534, et publiées par Fleureau, p. 224.)

Jean de Brosse, grâce à ce mariage,

fut remis en possession [p.26] du comté de Penthièvre et des autres seigneuries

qu’il avait perdues. II fut nommé gouverneur du Bourbonnais, puis

gouverneur de Bretagne, et de pauvre qu’il était, il devint riche

et puissant.

François Ier ne s’en tint pas

là: il érigea en 1536 le comté d’Étampes en

duché en faveur des deux époux: «Considérant

qu’il est de grande étendue, de bon et gros revenu, réputé

une des plus notables maisons du royaume, dont dépendent plusieurs

beaux fiefs, vassaux..., sujets, places et seigneuries, et voulant élever

le dit comté au plus haut titre et degré....» (Lettres

patentes de François Ier données à Paris en janvier

1436 et publiées par Fleureau, p. 227.)

Le don du duché fut confirmé

aux deux époux par Français Ier en 1543 (Acte de ce roi cité

par Fleureau, p, 229) et par le roi Henri II en 1547. (Lettres de Henri

II datées de Fontainebleau 14 septembre 1547 et publiées par

Fleureau, p. 280.)

On connaît la maison que François

Ier fit bâtir à Étampes pour loger sa favorite. Ce

logis est bien du style de l’époque, et sa façade porte encore

les signes indéniables de sa royale origine.

On trouve dans une lettre de l’époque

cette description curieuse du costume habituel de la duchesse: «Une

robe de drap d’or frisé, fourré d’hermines mouchetées;

une cotte de toile d’or incarnat égorgelée et dorée

avec force pierreries» (1).

|

(1) Génin, Lettres de Marguerite d’Angoulême.

1841, in-8, p. 117.

|

|

ANNÉE 1553

34. A cause des intelligences d’Anne de Pisseleu (appellée

[p.27] souvent la Duchesse d’Étampes ou Madame d’Étampes)

avec, les ennemis de l’Etat, le duché d’Étampes lui fut repris

en 1553 par le roi Henri II. Elle se retira dans l’une de ses terres où

elle mourut dans l’oubli et le mépris de tout le monde.

Le roi Henri II donna le duché

en 1553 à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, sa favorite,

qui était veuve depuis 1531 de Louis de Brezé, grand sénéchal

de Normandie. Elle en eut deux filles, dont l’une fut mariée à

Claude de Lorraine, duc d’Aumale. (Fleureau, p. 231.)

On croit que Diane, avant d’être la favorite

de Henri II, avait accordé ses faveurs à François

Ier, mais cela n’a pas été prouvé. il est certain

qu’elle avait su conquérir les bonnes grâces du père

avant d’avoir eu celles du fils et qu’elle contribua beaucoup à

faire exiler sa rivale Madame d’Étampes, avec laquelle elle soutint

de longs procès.

Tout le monde connaît la maison de cette

ville, où elle séjournait quand elle allait chevaucher sur

le pavé d’Orléans. On y voit, parmi de fines sculptures attribuées

à Jean Goujon, les chiffres entrelacés de Diane et de Henri.

(De Montrond, t. II, p. 73. — Brantôme. — Ann. du Gâtinais,

1889, p. 293.)

|

|

|

ANNÉE 1559

35. Ainsi que la duchesse Anne de Pisseleu, la duchesse Diane de

Poitiers tomba aussi en disgrâce, par suite des intrigues des Guise

et de Catherine de Médicis, femme du roi Henri Il, qui la fit chasser

de la cour. A la suite de l’édit der évocation des dons et

aliénations du domaine, fait par le roi François Il en août

1559, le duché d’Étampes rentra dans le domaine royal, ainsi

que le château de Chenonceaux et des bijoux de grand prix qu’elle avait

reçus du roi. Diane mourut en avril 1566. (Fleureau, p. 231. — Moréri,

art. Diane de POITIERS.) [p.28]

|

|

|

ANNÉE 1562

36. Au mois d’avril 1562 le roi François II rendit le duché

d’Étampes à Jean de Brosse, pour en jouir seulement pendant

deux ans, et au mois de juin de l’année suivante, il lui en continua

la jouissance pour le reste de sa vie, en reconnaissance des bons services

qu’il avait rendus à l’Etat, car ce seigneur ne s’était jamais

séparé de son roi pendant les plus grands troubles. (Lettres

patentes du roi Charles IX. données à Vincennes le 22 juin

1563, vérifiées à la Chambre des comptes le 28 avril

suivant, et publiées par Fleureau, p. 231.)

Jean de Brosse mourut en janvier 1564 et les

hahitants d’Étampes lui firent des honneurs funèbres avec

service solennel à l’église Notre-Dame. (Fleureau, p. 232.)

Anne de Pisseleu, sa femme, lui survécut

douze ans, car elle mourut eu 1576.

|

|

|

ANNÉE 1564

37. A la mort de Jean de Brosse, le duché d’Étampes

fit de nouveau retour à la couronne. (Fleureau, p. 234.)

|

|

|

ANNÉE 1576

38. Par

suite du traité de paix conclu en avril 1576 entre le roi Henri III

et les Huguenots, le duché d’Étampes fut donné, pour

en jouir sa vie durant, à Jean Casimir, comte Palatin du Rhin, qui

était l’allié du prince de Condé et était venu

sous les murs d’Étampes et d’Orléans en janvier 1568. (Lettres

patentes de Henri III datées de Paris, [p.29]

18 mai 1576, et publiées par Fleureau, p. 243.) Ces lettres ajoutent

que Jean Casimir pourra «avoir sa retraite et demeurer en nos château

et maison haute et basse du dit Étampes». Les maisons dont

il est ici question sont probablement celles des duchesses Anne de Pisseleu

et Diane de Poitiers.

On promit en outre à Jean Casimir des

gages élevés comme colonel de 4000 reîtres pour le

service du roi de France et le paiement de onze millions de livres pour

la solde de ses troupes. Les paiements n’ayant pu être faits en temps

voulu, le nouveau duc renonça au duché dès l’année

1577. (Acte de renonciation du 8 mars 1577, cité par Fleureau, p.

245.)

Jean Casimir administra ensuite l’Électorat

durant la minorité de Frédéric IV, son neveu, et il

mourut en 1592. (Moréri, art. BAVIÈRE.)

|

|

|

ANNÉE 1577

39. Par suite de la renonciation du comte Jean Casimir, le duché

d’Étampes revint de nouveau au roi en 1547 [sic (1577)]. (Fleureau,

p. 245.)

|

|

|

ANNÉE 1579

40. Le roi Henri III ayant emprunté en 1578 à Catherine

de Lorraine, duchesse de Montpensier, la somme de cent mille livres pour

subvenir aux frais de la guerre, il lui donna, par engagement, suivant acte

devant les notaires du Châtelet du 9 décembre 1578, et lettres

patentes de janvier 1579, le duché d’Étampes et le comté

de Senlis. (Lettres patentes de Heuri III, datées de Paris, 17 janvier

1579, et publiées par Fleureau, p. 245.) [p.30]

Catherine de Lorraine, qui était fille

du célèbre homme d’Etat, François de Lorraine, duc de

Guise et d’Aumale, avait épousé Louis de Bourbon, duc de Montpensier,

et mourut le 6 mai 1596. (Moréri, art. LORRAINE.)

|

|

|

ANNÉE 1582

41. Le même roi Henri III retira le duché d’Étampes

des mains de la duchesse de Montpensier le 18 juillet 1582, pour le donner

avec les comtés de Clermont et de Senlis, à sa sœur Marguerite

de Valois, reine de Navarre, comme supplément de ce qu’il lui avait

promis en dot par son contrat de mariage avec Henri de Bourbon, roi de

Navarre, et depuis roi de France sons le nom de Henri IV. (Lettres patentes

de Henri III, datées de Fontainebleau, 8 juillet 1582, et publiées

par Fleureau, p. 261.)

|

|

|

ANNÉE 1598

42. Marguerite de Valois, reine de France et de Navarre, donna à

son tour le duché, en 1598, à Gabrielle d’Estrées,

duchesse de Beaufort et marquise de Monceaux, suivant actes devant les notaires

d’Usson, du 11 novembre 1598 et devant les notaires du Châtelet du

15 janvier 1599. (Actes publiés par Fleureau, p. 261.) On sait que

Gabrielle était la favorite du roi Henri IV et que celui-ci fut même

sur le point de l’épouser.

|

|

|

ANNÉE 1599

43. A la mort de Gabrielle d’Estrées, en 1599, César,

duc de Vendôme et de Mercœur, son fils naturel légitimé

de Henri IV hérita du duché d’Étampes, ayant été

rendu [p.31] par son père capable de

recevoir toutes sortes de dons. (Lettres patentes de Henri IV, datées

de Paris, janvier 1595, et citées par Fleureau, p. 266.)

César était en outre duc de Beaufort

et de Penthièvre, seigneur d’Anet, grand-maître et surintendant

général de la navigation et du commerce. Il avait reçu

du roi le duché de Vendôme en 1598. Ayant épousé

en 1609, Françoise de Lorraine, duchesse de Mercœur, fille de Philippe

de Lorraine, celui-ci lui céda le gouvernement de Bretagne.

Après avoir été comblé

de faveurs par Henri IV et par Louis XIII son successeur, il tomba en disgrâce,

mais il y fut rappelé sous Louis XIV; ce qui fait qu’il conserva

le duché d’Étampes jusqu’en 1651, c’est-à-dire pendant

plus d’un demi-siècle. Il mourut en 1665. (Moréri, art. CÉSAR.)

|

|

|

ANNÉE 1651

|

|

44. Le 4 février 1651 (1), le duché d’Étampes fut

donné par César de Vendôme à Louis, duc de Vendôme,

de Bourbon et de Mercœur, son fils aîné, suivant une clause

du contrat de mariage de celui-ci avec Laure-Victoire Mancini, nièce

du cardinal Mazarin. (Fleureau, p. 166. — Moréri, art. MANCINI.

— La Chenaye, Dict. de la Nobl., art. MANCINI.)

Il était en outre pair de France, chevalier

des ordres du roi, prince de Martigues et gouverneur de Provence. Il suivit

le roi Louis XII dans son voyage en Savoie et fit les campagnes de Hollande,

de Flandre et d’italie de 1630 à 1656. Il fut, enfin, nommé

par le roi Louis XIV vice-roi de Catalogne, en l’année 1650. Ayant

ensuite embrassé [p.32] l’état ecclésiastique, il fut fait cardinal par

le pape Alexandre VII en 1667.

Il mourut à Aix-en-Provence le 6 août

1669. (Moréri, art. LOUIS.)

|

(1) Et non le 20 mai 1654, comme l’indique Fleureau

d’après un titre du Greffe d’Étampes, pp. 266 et 286; cette

erreur a été reproduite par de Montrond (Essais hist.),

tome II, pp. 130 et 217.

|

|

ANNÉE 1669

45. A la mort du cardinal Louis de Vendôme, Étampes

passa à son fils aîné Louis-Joseph de Vendôme,

duc de Mercœur, prince de Martigues, grand sénéchal et gouverneur

de Provence, général des galères, chevalier des ordres

du roi et de la Toison d’or.

Après s’être distingué

dans les campagnes de Louis XIV en Hollande, de 1672 à 1692, il

devint généralissime des armées d’Espagne et d’Italie,

vice-roi de Catalogne.

Il remporta une victoire complète en

1705 sur le prince Eugène de Savoie, près de Cassano, et une

autre en 1706 sur les Impériaux à Calcinato. Enfin, en décembre

1710, il fut vainqueur des Alliés à la célèbre

bataille de Villaviciosa, en Espagne, et assura à jamais la couronne

d’Espagne sur la tête du petit-fils de Louis XIV.

On rapporte qu’après la bataille, le roi d’Espagne

n’ayant pas de lit pour se reposer, Vendôme lui dit: «Je vais

vous faire donner le plus beau lit sur lequel jamais souverain ait couché:»

Et il fit étendre en guise de matelas, les étendards et. les

drapeaux pris sur les ennemis. C’est cette belle page qui est représentée

sur une belle gravure en couleurs, signée Le Cœur, 1787.

Il mourut à Vinaros, comblé d’honneurs,

le 11 juin 1712, âgé de cinquante-huit ans, et fut enterré

à l’Escurial dans le tombeau des infants d’Espagne. (Moréri,

art. LOUIS-JOSEPH.)

A l’occasion de la victoire remportée

à Cassano (ltalie) par leur duc et protecteur, les Étampois

firent en décembre [p.33] 1705, de grandes réjouissances dans tonte la ville. En

septembre 1712, à l’occasion de sa mort, il y eut un service funèbre

à l’église Notre-Dame. (Léon Marquis, Les Rues

d’Étampes, p. 22.)

|

|

|

ANNÉE 1712

46. Louis-Joseph de Vendôme étant mort sans postérité,

sa veuve, Marie-Anne de Bourbon, hérita du duché d’Étampes.

Il l’avait épousée en 1710 âgé de 55 ans.

Marie-Anne, qu’on appelait quelquefois Mademoiselle

de Montmorency, était petite-fille du grand Condé. Elle mourut

le 44 avril 1748, âgée de 40 ans. (Moréri, art. BOURBON

et FRANCE. — De Montrond, Essais hist., tome II, p. 484.)

|

|

|

ANNÉE 1718

47. A la mort de Marie-Anne de Bourbon, le duché vint en la

possession de sa mère Anne de Bavière, seconde fille de Édouard

de Bavière, prince palatin du Rhin et veuve de Henri-Jules de Bourbon.

Cette princesse mourut le 28 février 1723, âgée de

74 ans. (Moréri, art. BAVIÈRE et BOURBON; de Montrond, tome

II, p. 133.)

|

|

|

ANNÉE 1723

48. Louise-Élisabeth de Bourbon, petite-fille de la précédente

et de Henri-Jules de Bourbon, hérita du duché d’Étampes.

Son père Louis de Bourbon, prince du sang, pair et grand-maître

de France, gouverneur de Bourgogne et de Bresse, était mort dès

l’année 1740.

Mariée le 9 juillet 1743 à Louis-Armand

de Bourbon, [p.34] prince de Conti, gouverneur du Poitou, lieutenant-général

des armées du roi, elle porta le duché d’Étampes dans

cette autre branche de la maison de Bourbon. (Moréri, art. BOURBON. — De Montrond, t. II, p. 181.)

|

|

|

ANNÉE 1743

49. Le duché passa par alliance dans la maison d’Orléans

le 17 décembre 1743; lors du mariage de Louise-Henriette de Bourbon-Conti,

dite Mademoiselle de Conti, et fille de Louise-Élisabeth avec Louis-Philippe

d’Orléans, duc de Chartres, petit-fils du régent Philippe

d’Orléans. (La Chenaye, Dict. de la Nobl., art. BOURBON. —

De Montrond, Essais hist., t. II. 131.)

|

|

|

ANNÉE 1759

50. Après la mort de la princesse Louise-Henriette, son mari

lui succéda à la seigneurie d’Étampes, car les sentences

du bailliage, en 1770, sont rendues au nom de Louis-Philippe d’Orléans,

comme tuteur de son fils Louis, Philippe-Joseph d’Orléans, duc de

Chartres. (De Montrond, tome II, p. 132.)

|

|

|

ANNÉE 1779

51. Le 28 juin 1779, par suite du partage de la succession de la

princesse de Conti entre la duchesse de Bourbon et Louis-Philippe-Joseph

d’Orléans, son frère, les domaines d’Étampes et de la

Ferté-Alais échurent à ce prince pour la somme de 480.000

livres et il en jouit jusqu’à la Révolution de 1789. C’est

lui qui fit construire les galeries du [p.35]

Palais-Royal et qui devint membre de la Convention sous le nom de Philippe-Égalité.

Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, dernier duc d’Étampes et

père de Louis-Philippe, roi des Français, avait été

gouverneur de Poitou et lieutenant-général des armées

navales. II avait épousé le 31 avril 1769, Louise-Marie-Adélaïde

de Bourbon-Penthièvre et il mourut le 6 novembre 1793. (De Montrond,

t. II, p. 132.)

|

|

ÉTAMPES, IMPRIMERIE HUMBERT-DROZ, RUE SAINT-MARS

|