|

BHASE n°30

(juillet 2016)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page

est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique

et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes

et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de

ce numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase030w.pdf

|

|

|

Nouvelles

et contes

de

l’arrière, 1914-1916

|

Préface

|

3-7

|

|

I

.

|

Le

Noël de Marthe

|

13-30

|

|

II.

|

Poupée

de Noël

|

32-43

|

|

III.

|

L’espion

|

44-57

|

|

IV

|

Le

Châtiment

|

58-90

|

|

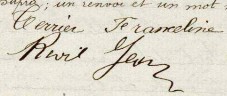

V

|

Le

pardon de Francine

|

92-115

|

|

VI

|

Grand’Mère

|

116-145

|

Terrier-Frères

Une histoire

étampoise, 1884-1934 (49 documents)

147-217

Nouvelles

et contes

de

l'Arrière 1914·1916

par Léon Terrier + Terriers Frères, une histoire étampoise

BHASE

n°30 juillet 2016

ISSN

2272-0685

Publication

du Corpus Étampois

Directeur

de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com

BHASE

n°30

Bulletin

historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par

le Corpus Étampois

juillet

2016

COMITÉ

DE LECTURE

Bernard

Gineste Bernard Métivier Bernard Minet

† Bernard

Paillasson

Préface

Ce

numéro du BHASE est constitué de deux parties bien différentes. Leur point

commun ? C’est la famille nombreuse des Terrier, qui a joué un rôle de premier

plan dans l’histoire culturelle du pays étampois, pendant tout le premier

tiers du XXe siècle.

En 1914,

quelques mois avant la Guerre, trois des six frères Terrier, venus d’Annecy,

prennent le contrôle autant de l’imprimerie que de la rédaction de L’Abeille

d’Étampes. Déjà bien connus des Étampois à cette date pour leurs contributions

à cet hebdomadaire local, ils y jouent dès lors les premiers rôles à un moment

crucial de l’histoire de France.

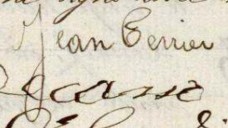

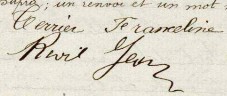

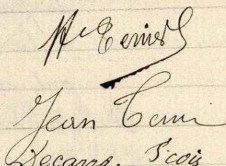

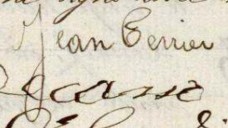

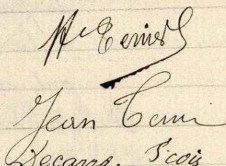

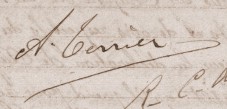

Jean

Terrier dirige l’imprimerie. Entre autres publications patriotiques, il édite

alors en 1916 un recueil de Nouvelles et Contes de l’Arrière, composé

par son propre fils Léon Louis, qui dans la suite collaborera aussi à L’Abeille.

*

La première

partie de ce BHASE est la réédition de ce beau recueil aujourd’hui totalement

introuvable, et dont j’ai dû aller photographier, page par page, un exemplaire

rarissime à la Bibliothèque nationale de France. Bernard Métivier en a ensuite

patiemment ressaisi le texte, manuellement.

On

y trouvera cinq courts récits de guerre, suivi d’une comédie en un acte, dont

le sujet est aussi la vie pendant la guerre, de 1914 à 1916, du point de

vue de ceux qui sont restés à l’Arrière tandis que le père, ou le mari, ou

l’amant, ou le fils encourent tous les dangers des champs de bataille.

Ce sont,

successivement : « Le Noël de Marthe », « Poupée de Noël », « L’Espion »,

« Le Châtiment », « Le pardon de Francine » et enfin « Grand’Mère, comédie

un un acte ».

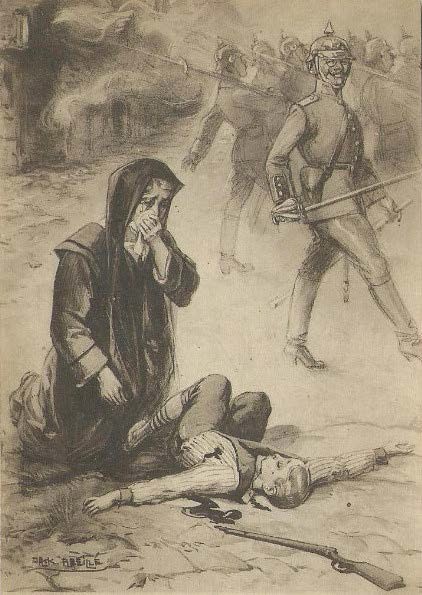

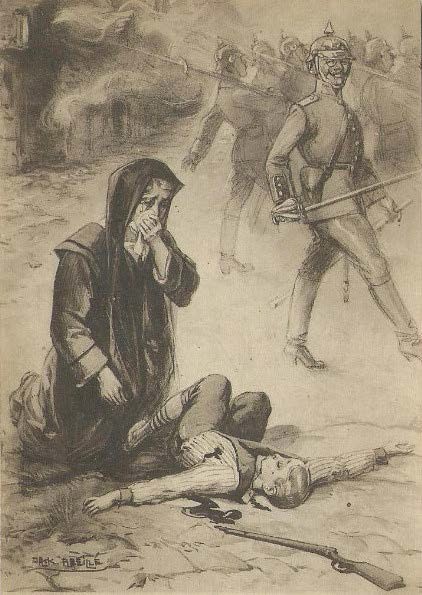

Toutes

les situations pathétiques que crée la guerre sont considérées, s’il est possible

; tous nos héros sont patriotes et loyaux, du moins pour ceux qui sont français

; car on ne voit guère ici dans le camp ennemi que violence cruelle et trahison

infâme.

Mon mari

est-il mort ? Ou bien captif ? Mon père est-il mort ? Et comme je voudrais

que ma mère cesse de souffrir de cette cruelle incertitude ?

Et si

mon mari est mort, que me restera-t-il de lui ? Et que dire à notre fils qui

voudrait que le père Noël lui donne une sœur ?

Et moi

qui suis sur le Front, que dois-je penser, et que puis-je espérer d’une fiancée

dont je découvre que le frère n’est qu’un ignoble espion à la solde de l’ennemi

? Ne faut-il pourtant pas le faire fusiller sans fléchir ?

Quant

à moi qui suis une fille-mère abandonnée par un autre espion, que dois-je

faire, et que va devenir mon enfant ? Et que se passera-t-il si les hasards

de la guerre et de l’invasion nous mettent à nouveau face à face ?

Pourtant

la guerre peut réunir peut-être aussi ce qu’avait dissous un mode de vie autrefois

insouciant et frivole. L’amour peut-il renaître entre une infirmière et le

mutilé de guerre qui l’avait autrefois trahie ?

Enfin,

imaginons une mère dont le fils unique est noblement mort au combat. Imaginons

ensuite que se présente à elle une jeune femme exilée par l’invasion, et qu’il

s’agit d’héberger. N’est-ce pas un devoir patriotique ? Oui, mais s’il s’agit

d’une fille-mère ? Ne serait-ce pas encourager l’immoralité ?

*

Dans

la deuxième partie de BHASE n°30 on trouvera un deuxième recueil, cette fois-ci

documentaire. Nous y réunissons cinquante pièces relatives à la pittoresque

famille de notre auteur et de son éditeur, Léon-Louis et Jean Terrier. Étampois

de fraîche date, ils ont joué un rôle important dans l’histoire de la Grande

Guerre au pays d’Étampes et pendant les vingt années qui suivirent. Voici

en quelques mots l’histoire de cette copieuse fratrie d’immigrés savoyards

Comme un

vol de gerfauts hors du charnier natal, les six fils d’un

maître charpentier d’Annecy, Denis Terrier, laissèrent la montagneuse Savoie,

qui pour Paris, qui pour Quimperlé, qui pour Étampes. Tous furent publicistes,

journalistes, ou imprimeurs. Et voici ce que nous avons exhumé de la poussière

des archives.

-

Louis, l’aîné (1858-1897), avait ouvert la

voie. De Paris, il faisait rayonner avec d’autres la bonne parole républicaine

avec le Journal des Débats, autant sur Étampes, où il collabora au

journal local L’Abeille dès 1884, que sur Quimperlé, où il

dirigeait

son propre journal, L’Union agricole et maritime. Mais il mourut jeune.

-

Jean (1860-1926) resta d’abord à Annecy où

il fut imprimeur ; mais sur le tard, en 1914, il vint prendre en main l’imprimerie

d’Étampes, qu’il dirigea pendant toute la guerre et, au-delà, jusqu’à sa mort.

Avec lui vint d’Annecy à Étampes son fils Louis Léon, à qui nous devons le

recueil de Nouvelles et contes de l’Arrière ici réédité pour la première

fois depuis 1916, et qui sera ensuite rédacteur de L’Abeille, ne

mourant pour sa part qu’en 1968, à Paris.

-

François (1864-1897) est le seul des six fils

de Denis Terrier qui ne paraisse pas avoir séjourné à Étampes : il mourut

à Quimperlé où il était parti, comme journaliste, aider son frère aîné, bien

jeune encore pour mourir, et à peine marié.

-

Léon (1869-1937) vint prendre dès 1897 la

relève de Louis à Étampes, où il fut d’abord comptable de l’imprimerie de

L’Abeille, alors tenue par Ollivier Lecesne. Il se maria à une

Étampoise en 1899 et succéda en 1914 à son patron à la direction de l’hebdomadaire

local, jusqu’à la fin de 1934. Il mourut trois ans plus tard d’un accident

de voiture.

-

Henri (1871-1921) fit sa carrière de journaliste

à Paris, sur les traces de ses aînés, notamment au Journal des débats.

Mais c’est chez ses frères d’Étampes qu’il s’en vint mourir, au terme d’une

longue maladie, en 1921.

-

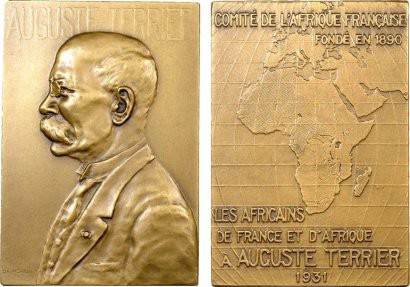

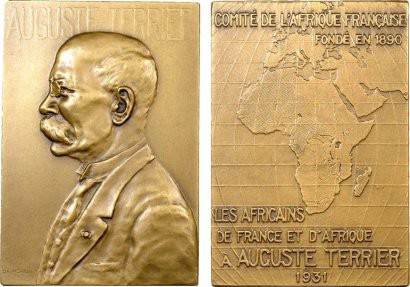

Enfin Auguste (1873-1932) fut la gloire de

la famille. Il voua en effet, et non sans succès, toute sa vie et ses talents

de publiciste à la cause patriotique de l’Empire colonial d’Afrique. Il avait

épousé en 1901 une des filles de l’imprimeur étampois Ollivier Lecesne, et

séjourna d’ailleurs un temps chez lui rue

Saint-Jacques,

vers 1912, avant de s’installer à Paris, d’où il était plus aisé de se consacrer

à la grande tâche qu’il s’était fixé.

Bonne lecture.

Bernard Gineste

LEON TERRIER

NOUVELLES

ET CONTES DE L’ARRIÈRE

1914-1916

ÉTAMPES

IMPRIMERIE TERRIER FRERES & Cie

1916

Il

a été tiré de ce volume cinquante exemplaires numérotés N°

Je

dédie ces Nouvelles et Contes de l’Arrière, qui me

furent inspirés par des scènes touchantes vécues autour de moi, à mon père

dont les conseils avertis me facilitèrent la mise à jour de ce premier et

timide essai.

L. T.

Le

Noël de Marthe

À Mme Marthe B…, en souvenir du

cher disparu à D...

Par trois

fois déjà, Marthe a essuyé la buée qui, inlassablement, recouvre les vitres

de la fenêtre close. Son regard triste, anxieux, va de la vieille horloge

de bronze qui orne la cheminée où pétille joyeusement un grand feu de bois,

au coin de la rue qui passe sous la fenêtre du rez-de-chaussée de la petite

villa qu’elle habite, dans la banlieue d’Annecy.

Parfois

sa pensée s’arrête au joli spectacle qu’offre la neige qui tombe abondamment

par cette froide matinée de veille de Noël : les flocons capricieux s’abattent,

tout à coup, drus et serrés, comme s’ils avaient hâte de se reposer de leur

céleste voyage, sur le tapis moelleux qui s’étale sur les pavés, sur les trottoirs

; puis, dans une bourrasque du vent qui s’élève, les flocons blancs tourbillonnent,

dansent, voltigent, s’abaissent et remontent vers le ciel, comme s’ils voulaient

éviter, à leur virginité, le contact de la terre.

D’un

regard rêveur, elle suit les quelques rares habitants de la cité savoisienne,

engourdie sous son manteau glacé, qui se risquent au dehors, malgré la rigueur

du froid et l’avalanche de

neige

: quelques femmes seulement, d’ailleurs |6 chaudement emmitouflées dans

leurs manteaux et leurs fourrures, ne montrant, de leurs visages, que le bout

d’un nez rougi et des yeux pensifs et tristes. Quelques-unes, en passant près

de la fenêtre où Marthe reste rêveuse, s’arrêtent, sourient mélancoliquement

et lui demandent :

— Toujours

pas de nouvelles ?

Un simple

geste de négation leur sert de réponse tandis que le regard déchirant des

beaux yeux, pleins de larmes semble les questionner à son tour. Et, pour fuir

cette vision de tristesse, elles se hâtent vers leur demeure, en baissant

la tête sous la rafale glacée.

Tout

à coup, Marthe voit déboucher au coin de l’avenue, celui qu’elle attend :

le père Dalignon, cachant dans les plis de son manteau sa grosse boîte noire

vernie de facteur, apparaît. Et le cœur de Marthe bat follement dans sa poitrine

!

Oh !

qu’il est donc long à venir ce vieillard, portant avec lui les lettres si

impatiemment attendues par les vieilles mamans, par les jeunes épouses qui

y trouveront les mots d’espoir, les mots d’amour dont le pauvre logis, triste

et désert maintenant, sera, pour une minute, tout illuminé.

Il s’arrête

à quelques portes ; il sonne et attend qu’on vienne lui ouvrir, ne refusant

pas, à l’occasion, le bon verre de vin chaud qui lui donne des forces nouvelles.

Marthe,

anxieuse, espère l’instant où il passera devant la fenêtre, s’arrêtera, glissera

par la petite fente aménagée au- dessous, la lettre si impatiemment attendue.

Il

vient ! Le cœur de Marthe s’affole dans sa poitrine ! Elle suit ses mouvements

des yeux pendant qu’il cherche dans sa boîte... Il va s’arrêter ; il va sortir

la lettre !... Mais non ! il n’y a encore rien pour elle aujourd’hui !...

il lui jette un long regard, hoche la tête tristement et continue silencieusement

sa tournée.

|7

Marthe

se rassied, le cœur brisé et sanglote ! Petit Jean, qui joue à ses pieds,

avec un chemin de fer à mécanique, lève sa petite frimousse, toute barbouillée

de chocolat, abandonne son jouet et cherche à grimper sur les genoux de sa

mère.

-

Dis, petite mère, pourquoi pleures-tu toujours,

maintenant ?

Ses

grands yeux bleus inquiets se fixent sur le visage de la jeune femme ; il

essaye, en les tirant de toutes ses forces, d’enlever les mains qui cachent

le cruel désespoir.

Et,

Marthe, les yeux rougis, cède enfin au caprice de l’enfant, l’embrasse éperdument

et l’étreint sur sa poitrine haletante.

-

Petite mère ne m’aime donc plus, dit câlinement

Jean, dressé sur ses genoux et jouant avec les frisettes éparpillées des beaux

cheveux bruns dont les bandeaux soyeux couvrent le front haut et blanc de

la jeune femme.

-

Mais si ! lui dit-elle en essayant de sourire

et en l’embrassant à nouveau. Seulement petite mère a beaucoup, beaucoup de

chagrin et elle ne peut plus jouer avec son petit Jean.

-

Pourquoi ! pourquoi petite mère a-t-elle tant

de chagrin, tous les jours ? reprend l’enfant dont le visage rieur prend une

expression de sérieuse gravité.

-

Parce que, depuis longtemps, père n’écrit

plus à maman, qu’elle ne sait plus où il est, ce qui lui cause beaucoup de

tourments.

Jean,

que cette réponse si souvent répétée depuis un mois, ne satisfait plus, s’entête

à questionner, tout en caressant la jolie tête brûlante qu’il enlace de ses

bras potelés.

Marthe

le regarde ! Oh ! comme il ressemble à Georges ! comme elle retrouve bien

le regard franc des grands yeux limpides, un peu cernés ; le front haut, se

plissant légèrement, entre les sourcils épais et noirs, lorsqu’il réfléchissait

; |8 le

nez, droit et fort, au-dessus des lèvres rieuses, qui donnait à ce visage

sévère une expression de bonté et d’amour, lorsqu’elles

souriaient.

Pauvre

petit Jean ! N’aura-t-il, de ce père bien- aimé, qu’une lointaine vision de

tendresse, qu’un vague souvenir de caresses et de baisers ! Le reverra-t-il

ce père qui l’aimait tant ! ce père qui, depuis la naissance de ce cher petit

être, semblait avoir deux cœurs pour pouvoir tant aimer et ce fruit charmant

de leur amour, et sa petite Marthe jolie qu’il adorait plus ardemment encore

qu’autrefois ? Hélas ! N’était-ce pas folie que d’espérer encore ?

Depuis

quarante jours exactement, elle n’a plus reçu des nouvelles de son mari, parti

au feu vers le milieu d’août. Elle a écrit partout : au dépôt du corps, au

ministère de la Guerre, à la Croix-Rouge de Genève. Les réponses imprimées

lui sont

parvenues,

sans atténuer son chagrin. Toutes les mêmes, dans leur cruelle brièveté :

« Pas de

nouvelles, donc tout va bien. »

Non !

c’est impossible ! Si Georges vivait, il ne laisserait pas sa Marthe adorée

dans une telle anxiété. Au début de la guerre, il lui écrivait à peu près

chaque jour des lettres pleines d’amour et d’espérance. Et ces mots si tendres,

si confiants, lui avaient donné le courage de supporter la cruelle épreuve.

Puis, sans que rien ne fasse prévoir ce long silence, elle n’a plus eu de

nouvelles. Pas la moindre petite carte, pas le plus petit baiser envoyé, comme

il faisait parfois, du fond de la tranchée, par un camarade qu’on relevait

de garde. Mais elle a lu sur les journaux, qu’à la date où la correspondance

avait brusquement été interrompue, de violents combats s’étaient livrés en

Belgique, à l’endroit où Georges se battait.

Et elle

ne veut plus croire aux consolations de ses amies qui lui citent telles |9 jeunes femmes de la ville dont les maris, signalés comme

morts, sont prisonniers dans quelque camp lointain de l’Allemagne.

Désespérée

par ce trop long silence, déprimée par les nuits de veille, par les visions

atroces qui la font parfois s’éveiller, brisée de fièvre, inondée de sueur,

croyant entendre, dans le murmure du-vent, la voix de Georges qui, mourant,

l’appelle à son secours, elle n’a plus aucune volonté pour réagir et s’abandonne

ainsi, de longues heures, près de la fenêtre, à son affreux chagrin.

Un instant,

distraite par le bavardage de l’enfant qu’elle contemple, elle paraît oublier

; mais à un souvenir trop précis

qui

s’éveille en son cœur, elle se reprend à désespérer et à sangloter.

Jean

comprend qu’il fatigue petite mère ; il l’embrasse affectueusement sur ses

yeux inondés de larmes, se laisse glisser à terre et se rassied à ses pieds,

mais ne reprend pas son jouet.

A son

tour, il réfléchit et cherche à rassembler, dans sa petite tête, toutes les

pensées confuses qui s’y croisent, par suite de ce qu’il constate lui-même

ou de ce qu’il entend dire autour de lui par les grandes personnes qui viennent

rendre visite à sa maman…

Voilà

trop longtemps, aussi, que les jours se suivent, uniformément tristes ! Cependant,

il se souvient qu’il a été très heureux autrefois, au temps où il faisait

tous les jours du soleil, où l’on s’en allait promener avec petite mère tous

les après- midis sur le bord du lac bleu, où on jouait aux petits tas de sable

avec Louis et Jacqueline, sous l’œil attentif des mamans assises, sur leurs

pliants, le long de la promenade ombragée ; il se souvient qu’après

avoir goûté, il guettait l’arrivée de son père qui venait à la sortie de

son bureau, les chercher à la promenade : il courait à sa rencontre,

se jetait dans |10 .ses

jambes,

se laissait saisir par les bras vigoureux qui l’élevaient très haut, vers

les branches des platanes dont il arrachait quelques feuilles vertes, et le

redescendaient vers le grave visage qui l’embrassait tendrement.

Oh !

oui qu’il était heureux à cette époque : petite mère ne pleurait jamais, jamais

; au contraire, bien des fois, elle riait de si bon cœur que Jean s’arrêtait

de jouer, la regardait, curieux et moqueur, et riait, à son tour, d’une telle

gaîté. Il n’y avait pas très longtemps même, un beau soir, qu’il faisait

clair de lune,

dans

le petit jardinet, qu’embaumaient des corbeilles de roses, petite mère avait

chanté une romance, très belle, et qui avait ravi les tantes et les oncles,

invités à fêter l’anniversaire de la naissance de l’enfant Qu’elle était heureuse,

maman Marthe, lorsqu’elle avait présenté son petit Jean, ce délicieux bambin

de quatre ans, mignon à croquer dans ses petites culottes courtes, son maillot

collant, son béret marin ! Que de cadeaux il avait reçus ! Le joli chemin

de fer qui traînait à ses pieds lui avait été donné par son père qui en l’embrassant

tendrement l’avait appelé : « Mon petit homme. »

C’était

peu de temps après que les beaux jours s’étaient enfuis. Il y eut beaucoup

de bruit dans la petite ville, toutes les cloches sonnèrent à la fois, faisant

un gros bourdonnement sinistre ; des soldats couraient dans les rues et jouaient

très fort de leurs clairons. Le soir, petit père riait en disant qu’il allait

tuer beaucoup de Prussiens avec son fusil ; mais il entendit, lorsqu’il fut

couché dans son lit blanc, plus tôt que d’habitude, maman Marthe qui sanglotait

sur l’épaule de son père dont la voix était grave.

Et depuis

qu’il était parti, après les avoir embrassés bien fort, il n’y avait plus

de gaîté autour de lui comme autrefois. Cependant, les premiers temps, petite

mère avait continué à |11 l’embrasser, à jouer avec lui. Le matin, elle se levait

de très bonne heure, et, jolie comme les anges des images, toute blanche dans

sa longue chemise, ses pieds nus, elle courait dans la salle à manger,

ouvrait la petite boîte, prenait la lettre

quotidienne

et, souriante, heureuse, la lisait à haute voix, couchée dans son grand lit

où il venait à son tour, se blottir calmement pour écouter ce qu’écrivait

son père.

Mais

depuis de longs jours, ces bonnes matinées paresseuses sont finies ! Petite

mère, levée de bonne heure, ne revient plus

près

de lui que pour faire sa toilette ; et, toute la journée, elle reste pensive

à la fenêtre, où il vient jouer à ses pieds, pendant qu’elle pleure ou prie

silencieusement.

Il croit

bien comprendre le pourquoi de ce brusque changement ! Il n’y a plus jamais

de lettres dans la petite boîte.

Mais pourquoi

donc petit père n’écrit-il plus ?

Jamais,

à son jeune cerveau, l’idée de la mort ne s’est présentée, car on évite de

parler de la sinistre chose devant lui. Et il entrevoit la guerre comme un

jeu, où l’on fait semblant de tomber sur l’herbe, pour se lever quand on est

las de jouer, comme il le fait sur la vaste pelouse du Pâquier avec ses petits

amis.

Vaguement,

il pressent un mystère. Mais lequel ? Parfois il a pensé que c’était le monsieur

à casquette galonnée qui gardait toutes les lettres pour lui dans sa boîte

noire. Mais petite mère n’eut certainement-pas continué à lui causer. Lui

faudrait-il alors croire que son père, comme celui de son petit ami Pierre,

a eu les bras coupés par les méchants prussiens ? Il ne sait trop que penser.

Mais ce qui lui paraît absolument certain c’est que sa mère aura du chagrin

tant qu’elle ne recevra pas une lettre.

Comment

faire ! Il a cherché longtemps sans |12 rien trouver, le pauvre chérubin,

lorsqu’à l’approche de la fête de Noël une idée a germé dans sa petite tête.

Chaque

soir, sa prière finie, Marthe lui fait nouer ses petits doigts et face à l’image

de Jésus, suspendue au-dessus de son lit, elle lui dit :

—

Demande à petit Noël ce qui te fera grand plaisir. Aux enfants très sages,

il apporte, dans leurs souliers, ce qu’ils désirent.

Et lui,

il demande une boîte de soldats semblables à son père, pour faire la guerre

!

Marthe

lui affirme qu’ainsi il en trouvera certainement une dans ses souliers.

Pourquoi

donc ne s’adresserait-elle pas aussi à lui pour avoir des nouvelles de petit

père puisqu’il ne refuse rien aux personnes sages !

Il a

hésité à le lui dire jusqu’à ce jour ; mais ce matin, veille d’une si belle

fête, la vue du grand chagrin de sa mère lui est particulièrement pénible

et le décide à exposer son enfantine idée...

Jean

tire doucement Marthe de ses tristes pensées, sa jolie figure rose prend une

expression grave ; son petit doigt vient se placer au coin de sa bouche, comme

un point d’interrogation.

-

Petite mère, pourquoi ne demandes-tu pas à

père Noël de t’apporter des nouvelles de papa dans tes souliers, ce soir ?

À

cette question si drôlement exprimée Marthe sourit tristement. Et prenant

la tête blonde dans ses mains :

-

Père Noël n’écoute que les prières des petits

enfants, lui dit-elle ; il n’écoute pas celles des grandes personnes, parce

qu’elles ne savent pas s’adresser si gentiment à lui.

Alors

Jean reste rêveur et ne dit plus rien. Mais Marthe vient tout à coup de se

rappeler que c’est ce soir la fête divine des enfants ; Jean, |13 comme

tous les autres petits de la ville, aura sa joyeuse surprise, si ardemment

désirée...

La nuit

venue, lorsqu’il va se coucher, Jean range près de la haute cheminée ses bottines

et Marthe doit céder au caprice de l’enfant qui la supplie de mettre ses

petits souliers, à boucles dorées, près des siens.

Puis

lorsqu’il se trouve seul dans la chambrette, Marthe ayant prétexté un peu

de travail pour attendre qu’il soit endormi et s’étant retirée dans la salle

à manger, Jean se dresse sur son lit, écarte les rideaux blancs et, à genoux

devant l’Enfant Jésus, il refait sa prière.

— Petit

Jésus, lui dit-il, en tendant ses bras vers lui, ne m’envoie ni soldats, ni

friandises ; mais si j’ai été bien sage, si tu veux me faire grand plaisir,

apporte dans les souliers de maman, des nouvelles de petit père et je t’aimerais

de tout mon cœur pour le bonheur que tu nous auras donné.

Et il

lui semble voir sous l’éclat radieux d’un rayon de lune qui s’est glissé à

travers les volets clos jusqu’à la divine Image, Jésus qui lui sourit tendrement.

Puis,

vite, il se glisse dans son lit, et, pour obéir à petite mère, il s’endort

profondément.

Quelques

instants après, Marthe, écartant les rideaux, voit le visage calme de l’enfant

endormi, souriant dans une divine extase et elle pense qu’en son rêve, Jean

voit père Noël qui se glisse vers les petits souliers et y dépose cadeaux

et friandises.

Bientôt,

en effet, chaque petit soulier est empli d’oranges, de papillotes dorées,

de boules de chocolat et sur les tiges qui se tiennent très fermes, des mains

blanches déposent une grande boîte de carton rouge, ornée d’un drapeau tricolore.

Marthe

regarde l’échafaudage gracieux devant |14 lequel demain matin, l’enfant

exprimera sa joie et sa confiance en la bonté de l’Enfant-Dieu.

Tristement

ses yeux fixent ses petits souliers à elle, qui reposent vides à côté de ceux

de l’enfant, sa pensée fait un retour en arrière et elle songe au gentil Noël

qui y déposa, l’an dernier, le joli cœur, en or, orné de perles, qui se cache

sur sa poitrine ! Elle pense à la joie qu’elle éprouva en trouvant ce charmant

souvenir, lorsqu’elle vint chercher pour Bébé les surprises de Noël et quels

remerciements émus, quels tendres baisers elle donna à Georges, qui enlaçait

sa petite Marthe coquette.

Hélas !

pourquoi donc le bonheur était-il à jamais banni de ce petit nid d’amour où

ces êtres avaient vécu si tendrement unis...

Marthe,

dans le grand lit où elle ne peut se réchauffer, pleure silencieusement tandis

que dans la nuit, maintenant claire, sous un ciel limpide où luit une lune

argentée et de radieuses étoiles, la terre, couverte de son blanc manteau,

offre au Seigneur, dont c’est la Fête solennelle, les carillons de ses cloches

sonores, les prières ardentes des femmes et des enfants, prosternés sous la

voûte des chapelles, et, tout là- bas, dans les plaines sanglantes du Nord,

les râles des mourants, les clameurs des héros, le tonnerre des canons, toutes

ces voix terrestres demandant à Noël, la Paix éternelle et radieuse qu’il

avait promis aux hommes de bonne volonté...

Le

jour se glisse à travers les volets et la blancheur de son éclat annonce la

chute joyeuse des légers flocons blancs. Marthe, éveillée, entend le son de

la cloche qui appelle les fidèles à la première messe de Notre-Dame.

Jean

dort profondément ; il ne s’éveillera pas avant qu’elle ne soit de retour.

Vite, |15 elle saute hors du lit, s’habille chaudement, regarde

l’enfant endormi, ses petits poings crispés enfoncés dans ses yeux. Rassurée

par ce sommeil qui lui paraît si profond, elle sort de sa demeure et, fermant

doucement la porte de la villa, elle se dirige vers l’église.

Mais

le bruit de la porte se fermant, si léger qu’il soit, réveille Jean qui se

dresse sur son lit, effarouché.

Ecartant

les rideaux, il regarde le lit de sa mère, n’aperçoit pas la figure chérie

et s’effraye du silence. Un instant, il pleure pensant ainsi attirer son attention.

Mais non

! personne ne vient ! Il est donc seul !

Ou bien

petite mère, près de la fenêtre, guette-t-elle déjà, plongée dans ses tristes

réflexions, la venue du facteur ?

Il regarde

autour de lui, en se frottant les yeux ; il aperçoit l’Enfant Jésus dont le

doux regard semble lui sourire et il se rappelle brusquement sa prière de

la veille.

Alors

avec des précautions infinies, il se glisse hors du lit, roule sur le parquet,

embarrassant ses petits pieds blancs dans sa trop longue chemise, mais la

peau moelleuse qui lui sert de descente de lit amortit la chute et il se relève

tout souriant.

Doucement,

il se dirige vers la porte de la salle à manger, l’entr’ouvre et regarde vers

la fenêtre. Personne ! Alors il s’enhardit, ouvre toute grande la porte et

se précipite vers la cheminée.

Oh !

bonheur ! que petit Jésus est gentil ! À ses yeux émerveillés apparaissent,

lorsqu’il soulève le carton de la grande boite rouge, des rangées de petits

soldats, cavaliers, fantassins, artilleurs même avec leurs canons,

tout reluisants d’éclat, prêts à défiler orgueilleusement sur la table de

la salle à manger où il les fera manœuvrer. Des souliers retournés s’échappent

|16 des

friandises dorées, argentées, dégageant un délicieux parfum de vanille et

de chocolat.

— Petit

Noël, merci, du fond du cœur !

Mais

brusquement son radieux sourire contemplatif s’efface. Une pensée grave traverse

sa petite tête.

N’a-t-il

pas hier soir demandé autre chose à père Noël ?

Maintenant

il n’ose se retourner de peur d’apercevoir les souliers de petite mère ! S’il

n’y avait rien ! Si père Noël avait oublié la lettre de petit père ! Mon

Dieu ! lui qui était si content, lui faudra-t-il voir sa maman sangloter tristement

au lieu de jouer avec lui ?

Très

ému, il se retourne enfin, s’approche des chaussures, les regarde et tristement

baisse la tête.

Oh ! petit

Noël ! pourquoi n’avoir pas exaucé sa prière ?

Que lui

importe jouets et friandises puisque maman pleurera ! Toute sa joie s’est

éteinte ; ses jolis yeux, si rieurs,

lorsqu’il

contemplait les petits soldats de plomb, s’emplissent de larmes et, sans bouger,

cachant sa tête dans sesbras nus, il se met à sangloter longuement…

Tout à coup,

contre les vitres couvertes de buée, deux petits coups secs sont frappés.

Jean se

retourne, regarde et pousse un grand cri.

Là, dans

la rue, quelqu’un lui fait signe. Mais, ce quelqu’un, qui est-ce ?

Serait-il

possible, mon Dieu ! Mais oui, c’est bien lui ! Oh ! il le reconnaît bien,

avec sa grande barbe blanche, son tendre sourire, son grand manteau couvert

de neige, le capuchon blanc qui lui couvre le visage, la grosse canne sur

laquelle il s’appuie pour venir du ciel et ne pas glisser dans la neige. Oui,

c’est lui, c’est le Père Noël ! C’est ce tendre vieillard qui aime |17 tant les enfants sages et qui apporte à Jean la lettre

qui rendra le bonheur à sa mère !

Oh !

qu’il est beau ! Sous son manteau, qu’il secoue pour faire tomber les flocons

blancs, il a une belle tunique bleue, avec des boutons brillants, des galons

argentés, une étoile sur la poitrine, suspendue à un ruban rouge !

Jean

émerveillé le contemple ; puis il court à la fenêtre, grimpe sur la chaise

et, réunissant toutes ses petites forces, soulève l’espagnolette de la fenêtre

qu’il ouvre doucement.

Et voilà

que le père Noël lui parle ; s’il osait bouger, il se mettrait à genoux, mais

l’émotion le paralyse ; il prend la lettre que le vieillard lui tend, il

promet de la remettre à sa mère et d’excuser le commissionnaire qui ne peut

attendre son retour,

car

il part sur « le front », il tend sa joue au baiser du vieillard... Et le

brave commandant du dépôt de chasseurs qui, arrivé au bout de la rue, s’est

retourné, aperçoit l’enfant immobile, qui lui sourit, extasié...

Jean

descend de la chaise et n’ayant pas la force de refermer la fenêtre, la pousse

simplement et glisse la chaise contre les battants.

Il court

vers les souliers qui attendent toujours devant la cheminée ; son cœur bat

à se rompre dans sa poitrine. Quelle surprise pour petite mère ! Pourvu qu’elle

ne le surprenne pas ! Vite, il remet tout en ordre, glisse la lettre dans

la boucle dorée du joli soulier Louis XV et s’enfuit vers son lit dans lequel

il se cache, après avoir fait des efforts inouïs pour l’escalader. Il a froid,

il tremble sous les chaudes couvertures, mais il est si heureux qu’il n’en

souffre pas. Son petit cœur, ivre de joie, laisse déborder sa reconnaissance

et, joignant ses petites mains sous l’édredon de plumes, il remercie le Père

Noël qui a si bien récompensé petite mère et Jean de leur

sagesse.

|18

Lorsqu’il

entend la porte s’ouvrir, il ferme ses yeux, cache sa petite frimousse sous

les draps blancs et Marthe qui s’avance doucement, sur la pointe des pieds,

croit qu’il dort encore profondément.

Elle

dépose sur ce visage aimé un long, long baiser sous la douceur duquel Jean

s’éveille, sourit à sa mère dont il voit les jolis yeux rougis.

— Elle a pleuré, pense-t-il, mais grâce à ma prière, elle ne pleurera

plus.

Il

se laisse saisir par les bras qui l’emportent vers la haute cheminée, glisse

son bras nu autour de la jolie tête pâlie et s’extasie devant les magnifiques

cadeaux que père Noël a mis dans ses souliers.

Elle,

heureuse de la joie de l’enfant, chasse un instant, les tristes pensées qui

l’assaillent et, à genoux, devant lui, étale les friandises.

Puis,

doucement, elle lui chante la vieille chanson qu’elle avait apprise, jadis,

quand elle était petite fille, dans les bras de Sa mère.

Et cette

voix mélancolique qui cherche à tinter gaiement, dans le silence de la chambrette,

ravit l’enfant qui contemple sa mère dévotement.

Petit

Noël, avec mystère,

Ce soir,

des cieux, descend vers nous, Gentils enfants, que pour vous plaire, Ses mains

soient pleines de joujoux. Hier, les paupières mi-closes,

Vous lui

faisiez un doux appel, Rêvant déjà de douces choses, Soyez heureux ! Voici

Noël !

Et lorsque

la voix mélodieuse se tait, expirant dans un sanglot, un silence mélancolique

règne un instant dans la chambre. Mais voilà que Jean s’écrie :

Petite

mère, petite mère ! Noël ne vient |19 pas que pour les enfants.

Regarde dans tes souliers, il y a quelque chose de blanc.

Marthe

se détourne machinalement, pensant qu’une friandise s’est glissée dans son

soulier.

Mais

elle pâlit brusquement, saisit la chaussure, en retire la lettre.

Mon Dieu

! mais... mais non, elle ne rêve pas, cette écriture fine et déliée, elle

la reconnaît, c’est celle de Georges, de son mari bien-aimé.

Elle

chancelle sous l’émotion, cherche un appui et se laisse glisser sur un fauteuil,

cherchant à comprimer les battements de son cœur.

Jean,

les yeux brillants de plaisir, la regarde ; elle déchire l’enveloppe, saisit

le billet qu’elle renferme, le lit rapidement, une première fois, et, mêlant

ses rires et ses sanglots, folle de bonheur, elle saisit Jean, l’assied sur

ses genoux et lui conte, par phrases hachées, interrompues par les baisers

qu’elle lui donne, ce que petit père a écrit, l’espérance qu’il leur envoie

pour la fête de Noël.

Dans

un sanglant combat sur les rives de l’Yser, il fut blessé grièvement, après

avoir, par son courage, mérité sur le champ de bataille, les galons de sergent

; ses camarades ayant dû se retirer momentanément et l’ayant cru mort, il

resta évanoui sur le terrain et ne reprit connaissance que dans une ambulance

où, prisonnier, il reçut les premiers soins. Puis les ennemis battus avaient

dû reculer et il avait été envoyé dans un hôpital lointain de Belgique et

à l’heure actuelle, à peu près guéri de ses blessures, il était interné comme

prisonnier dans un camp de Bavière. Un jeune docteur français qui allait,

par suite d’un échange, rentrer en France, lui avait promis de remettre ce

mot au commandant de son dépôt et il espérait fermement que les

ardents

baisers qu’il leur envoyait à tous les deux, les consoleraient de

leurs cruelles angoisses. Il n’y aurait plus qu’à

|20 attendre avec confiance en la victoire finale,

la cessation des hostilités.

Marthe

pleure, mais ce sont des larmes de joie qui inondent son visage et Jean qui

comprend qu’il a retrouvé sa petite mère d’autrefois, la petite maman qui

joue, chante et l’embrasse souvent, lui murmure doucement à l’oreille : —

Puisque Père Noël n’écoute pas les prières des grandes personnes, hier soir,

je l’ai gentiment prié de t’apporter une lettre de papa, tu vois que j’ai

dû être bien sage pour qu’il m’ait ainsi récompensé.

... Le

vent a chassé les nuages qui fuient en déroute dans le ciel bleu pâle ; un

gai soleil d’hiver inonde de ses rayons frileux les plaines et les monts,

couverts de leurs manteaux d’argent ; les cloches de bronze emportent dans

les ondes sonores de leur chant, le cri d’espérance des femmes et des enfants

de France...

Annecy, le 25 décembre 1914. |21

Poupée

de Noël

À Madame

René V… en souvenir du héros tombé à Altkirch en août 1914.

Devant

la haute cheminée où pétille un feu clair, Marie, la vieille bonne, aligne

les petits souliers de Pierrot.

Pour

la voir, l’enfant s’est soulevé légèrement sur sa couchette blanche et Lucette

Morange qui suit, anxieuse, les moindres mouvements de son fils, croit voir

dans ses yeux profondément cernés, passer un éclair de joie. Un peu d’espoir

se glisse en son cœur ; elle approche ses lèvres du visage du petit malade

et, en l’embrassant doucement, lui dit :

-

Noël descendra ce soir dans la cheminée et

mon Pierrot trouvera de bien jolies choses dans ses souliers à son réveil

!

L’enfant

reste un instant pensif, puis, sans cesser de fixer la haute cheminée, il

demande :

-

Est-ce que Noël pourrait m’apporter quelque

chose de très gros ?

Et

Lucette qui pense au superbe cheval à mécanique que doit apporter le Bon Vieillard

au manteau de neige, s’empresse de répondre affirmativement. Alors Pierrot

câlinement lui glisse ses petits bras autour du cou et lui murmure à l’oreille,

entre deux baisers :

-

Eh bien, maman Lucette, tu attendras Noël

et tu lui diras qu’il me donne une petite sœur, comme celle que l’on m’avait

promise. Tu veux |22 bien, n’est-ce pas, mère chérie,

autrement je mourrai de chagrin et tu resteras seule, seule...

Lucette

comprend trop bien, par ces mots, que son espoir était vain : l’obsédante

pensée, au contraire, semble s’être plus profondément que jamais enracinée

dans la petite tête fiévreuse, puisque l’idée de mort vient d’y surgir, en

cas d’impossibilité. Et sa déception est si grande qu’elle ne peut contenir

ses sanglots.

Alors

Pierrot comprend que son désir n’est encore pas réalisable et se laisse retomber

sur sa couchette, en geignant faiblement.

*

*

*

Sur ce

foyer jadis si heureux, la Guerre a passé, semant la mort, détruisant à jamais

le bonheur qui y régnait. Le père, Louis Morange, le délicat et célèbre poète,

était mort en Alsace, tué par les balles prussiennes, en entraînant sa compagnie

à l’assaut, et, du choc douloureux que Lucette ressentait lorsqu’on lui annonça

l’irrémédiable perte, une couche prématurée résultait qui coûtait la vie

à la fillette si impatiemment attendue.

Lucette

n’avait supporté la double épreuve qu’à la pensée du cher petit être qu’elle

devrait doublement aimer désormais.

Et brusquement,

Pierrot était tombé malade à son tour. Il refusait toute nourriture, ne voulait

pas dormir et restait des heures entières, abîmé dans une étrange prostration.

Ses joues fraîches et fermes s’étaient creusées ; son teint était devenu blême

; ses yeux avaient perdu leur expression de gaîté et d’intelligence malicieuse

et du délicieux bambin au corps rondelet et musclé dont Lucette était si

fière, il n’était bientôt plus resté qu’un chétif petit être pâle, pleurant

du matin au soir.

Le docteur

avait hésité tout d’abord à se prononcer, |23 ne parvenant pas à discerner très nettement les causes

de cet étrange affaiblissement. Puis lorsqu’il eut entendu à plusieurs reprises

Pierrot réclamer avec un entêtement enfantin son

« papa

dont il aimait tant les caresses» et « la sœurette qu’on lui avait

promise pour partager ses jeux », il comprit que l’enfant dont la sensibilité

précoce avait été mise en éveil par les voiles de crêpe et les larmes de sa

mère se consumait d’un très violent chagrin. Il n’avait pu conseiller comme

remède que la distraction continue afin de faire diversion à l’obsédante

pensée.

Lucette

avait tout essayé : jouets somptueux, délicates friandises, promenades à la

campagne. Rien n’avait servi ! Et le docteur inquiet n’avait pu cacher qu’une

issue fatale était à redouter si une rapide diversion ne se produisait pas...

Lucette

vient de voir s’écrouler son dernier espoir et, envahie d’une extrême lassitude,

elle s’abandonne à son chagrin. À quoi bon lutter contre l’inexorable Destinée

! Elle sera vaincue ! Que n’est-elle donc morte avec le cher petit ange qui

n’avait pas pu vivre !

Et

elle reste là, près du petit lit blanc, incapable de réagir contre la douleur

qui l’étreint.

Le léger

contact d’une main sur son épaule la fait tressauter et se retourner. C’est

Marie, la vieille bonne, qui s’est permis d’interrompre le cours de ses sombres

pensées. Elle fut sa maman nourricière et, en cette qualité, s’est vue, à

plusieurs reprises, honorée de la confiance de sa chère petite maîtresse.

Elle a assisté à la scène douloureuse et une idée lui est venue, qu’elle veut

soumettre à la jeune femme :

— Lucette,

lui dit-elle gravement, il y a dans les bazars de grosses poupées qui ouvrent

les yeux, parlent, s’agitent comme de vraies |24 fillettes. Essayez ce subterfuge. Je connais l’âme des

petits enfants ; il suffit parfois de choses bien simples pour satisfaire

des désirs qui paraissaient des plus irréalisables. Essayez celui- ci... »

Lucette

ne réfléchit que l’espace d’une minute. Elle veut s’accrocher au moindre espoir.

Elle tentera tout pour procurer à son Pierrot un instant de bonheur. Rapidement

elle s’habille, et, après avoir embrassé l’enfant sur son front brûlant de

fièvre, elle descend en toute hâte...

Au-dehors,

la nuit est sombre, glaciale. Quoique ce soit nuit de Réveillon, nulle animation

ne se manifeste dans les rues ou sur les boulevards : peu de lumières, peu

d’autos, pas de couples joyeux. Paris lui aussi est en deuil.

Lucette

marche très vite, sans but bien déterminé ; elle se rend compte rapidement

qu’à cette heure tardive, le hasard seul peut la servir dans sa recherche

d’un bazar encore ouvert. Infatigable, s’abandonnant à ses sombres pensées,

elle n’en continue pas moins sa course à travers les rues qui s’assombrissent

de plus en plus à mesure que la nuit s’avance.

Tout

à coup, tranchant sur l’obscurité presque générale du boulevard, la façade

d’un théâtre, légèrement illuminée, attire son attention. Elle s’arrête,

regarde à droite, à gauche, paraissant stupéfaite de se trouver à cet

endroit du boulevard où elle n’eut jamais songé à venir de sang-froid acheter

une poupée... Qu’est-elle venue faire jusque-là ? A-t-elle subi à ce point

l’influence de ses pensées pour revenir inconsciemment vers ce théâtre où,

quelques années auparavant, par un soir de Noël, un beau soir de plaisirs

et de fête, sa vie s’était décidée.

Des souvenirs

jaillissent en foule à son cerveau enfiévré !

Nettement

elle revoit cette loge discrètement éclairée, emplie de l’étrange parfum qui

monte |25 des coulisses, où son fiancé, enivré par le succès triomphal

de son premier chef-d’œuvre était venu lui dire les suprêmes paroles d’amour

qui devaient les unir éternellement.

A ces

heures d’un inoubliable bonheur, d’autres avaient suivi, toujours aussi belles

! Et près de ce théâtre où elle avait orgueilleusement partagé le triomphe

du génie de son poète, c’est toute sa jeunesse heureuse qui s’évoque à ses

yeux.

Est-il

vraiment possible que ce bonheur soit mort à jamais ! Qu’elle ne verra plus

l’être tant aimé ! Que de tous les beaux projets qu’ils firent en cette nuit

de Noël qui vit leurs fiançailles, plus rien ne subsistera que deux petites

tombes froides d’enfants et une croix de bois dans quelque lointaine plaine

d’Alsace....

Et Lucette

tristement sanglote, sans se soucier des quelques passants qui se retournent

pour voir cette grande jeune femme vêtue de crêpe, pleurant devant ce théâtre

où l’on rit…

Lucette

est brusquement rappelée à la réalité par la vue d’un singulier tableau :

près de la porte d’entrée du théâtre, une vieille marchande d’oranges est

assise et, près d’elle, sautille une fillette qui semble avoir bien froid,

sous les oripeaux qui la couvrent.

Prise

de pitié, elle s’approche de l’enfant qui machinalement est venue se placer

dans les rayons lumineux d’un des globes électriques.

Et Lucette

se sent saisie d’un brusque frisson : elle passe sa main gantée sur ses yeux

comme pour en chasser une vision inopportune...

Rêve-t-elle

? Mais non. Ces yeux clairs, ces cheveux bruns légèrement bouclés sur les

tempes, cette bouche mignonne, elle les reconnaît ! Traits pour traits, cette

petite ressemble à s’y méprendre à son mari lorsqu’il était enfant. |26 Ne lui disait-elle pas souvent, lorsqu’ils s’amusaient

à feuilleter le vieil album de photographies de la famille, qu’il ressemblait

à une fillette !

Un brusque

soupçon lui traverse l’esprit.

Cette

extraordinaire ressemblance de la fillette avec son mari devant ce théâtre

où il était un des auteurs le plus en vogue, lui semble vraiment étrange !

Et voilà que la petite voyant cette belle dame qui l’examine, s’approche d’elle

et se met à chanter doucement, en se balançant, les deux mains à la hauteur

des hanches :

Je revois

la petite allée

Où j’eus

mon premier rendez-vous. Je retrouve sous la feuillée...

Le

couplet de la romance reste inachevé.

Pâle comme

une morte, Lucette vient de saisir l’enfant par le bras, et d’une voix rauque,

lui demande :

-

Petite, dis-moi…. qui t’a appris cette chanson

?

La

fillette effrayée balbutie :

-

Mais... c’est Monsieur Louis, mon grand ami

qui est mort à la guerre !

II semble

à Lucette qu’elle va s’évanouir.

Serait-il

possible que cette enfant fut le fruit d’une liaison coupable !

D’un

brusque effort de volonté, elle rassemble ses idées. Elle veut savoir à tout

prix, dût-elle en mourir. Cette vieille marchande d’oranges lui dira peut-être

la vérité.

D’un mouvement

nerveux, elle pousse la fillette devant la vieille femme et lui demande :

-

Madame, cette petite m’intéresse. Qui est-

elle ?

La marchande

interpellée regarde d’abord soupçonneusement la belle dame ; elle hésite

un instant, puis se décide à répondre :

-

C’te p’tite est orpheline. D’abord son papa

|27 était pas légitime, il avait un autre foyer, vous comprenez.

Oh ! il était

bon pour

elle, il l’aimait bien et ne la laissait manquer de rien. Lui en apportait-il

de bonnes choses quand il venait la voir. Hélas ! il a été tué en Alsace,

comme tant d’autres ! Quant à la maman, c’était une actrice, une bonne fille,

mais trop belle ; ça l’a perdue ! Le bon monsieur a dû la laisser tant

elle était frivole. Elle en a eu bien du chagrin et s’est lancée dans la

grande vie. La guerre est venue ; en peu de temps, elle a eu

dispersé

l’argent que le père de la petite lui avait remis ; c’t hiver passé, elle

a pris froid en revenant de je ne sais où. Et elle est morte en me confiant

la p’tiote. J’suis pas riche, alors si elle veut manger... »

Lucette

n’écoute plus la vieille femme qui lui énumère toutes les difficultés de la

vie et profère de sanglantes menaces contre Guillaume et sa tribu de bandits.

Elle est prise d’un brusque vertige, ses yeux se voilent, il lui semble qu’elle

va mourir...

Elle

n’avait donc pas encore épuisé toute la coupe de la souffrance humaine ? Faut-il

donc qu’aux malheurs irréparables qui l’ont frappée en ce qu’elle avait de

plus cher, vienne s’ajouter l’écroulement de ses illusions ?

Elle

ne pourra même plus, lorsqu’elle sera seule à souffrir, songer au Passé, sans

que l’image d’une rivale détestée ne vînt ternir l’apaisant souvenir des

beaux jours de bonheur ! Elle n’a qu’une issue pour en finir avec la souffrance

: mourir.

Elle

va fuir. D’un brusque mouvement, elle repousse la fillette qui câlinement

s’était glissée contre elle. Sous le choc, la pauvrette glisse et tombe sur

l’asphalte luisant, en poussant un cri de douleur.

Mais,

dans un élan spontané, Lucette, épouvantée par ce qu’elle vient de faire,

se précipite |28 vers l’enfant et la relève.

Un sentiment d’infinie, pitié s’éveille en son cœur. Est-elle coupable, la

petite orpheline ? N’est-elle pas plutôt une autre malheureuse victime du

cruel Destin ! Que va- t-elle devenir ? N’est-ce pas, après l’Assistance publique,

la rue qui l’attend, avec toutes ses tentations, ses embûches ? Et qui sait,

le ruisseau peut-être ! Oh ! Singulière ironie ! La fille du poète

Louis

Morange devenant une de ces tristes dévoyées dont il avait dit, en vers sublimes,

l’effroyable existence !

Un sursaut

d’orgueil s’ajoute à sa pitié. Non, elle ne l’abandonnera pas. L’innocente

créature trouvera en elle la protectrice dévouée qui continuera l’œuvre du

père, mort au champ d’honneur. Il est mort pour sauver la France, c’est-à-

dire sa femme, son enfant, sa demeure ; sa fin héroïque a racheté ce qu’il

y eut de mauvais dans sa conduite et Lucette songe qu’elle ne doit pas mourir,

que son rôle à elle, femme de France, est d’aider à réparer les malheurs que

les fautes du passé ont accumulés sur la patrie meurtrie.

Que fera-t-elle

pour cette enfant ? La mettra-t-elle en pension ou fera-t-elle un don généreux

à la vieille femme ? Pendant qu’elle réfléchit, la fillette dont elle avait

gardé la petite main glacée dans la sienne, s’est à nouveau blottie contre

ses chaudes fourrures et, enhardie tout à coup, lui saisit la main, la porte

sans rancune à sa bouche et dans un bon sourire qui illumine son clair regard

d’enfant, elle murmure :

— Madame,

emmène-moi chez toi et je te distrairai. Si tu as un bébé, je le bercerai

en chantant.

Ces mots

viennent de rappeler Lucette à la réalité. Et son Pierrot qu’elle oubliait

! Et la grosse poupée dont elle voulait charmer son réveil ! Il est près de

minuit et il serait fou de continuer ses recherches. |29

Une idée

jaillit tout à coup dans son cerveau. Pierrot veut une sœurette ! Ne tient-elle

pas par la main celle qui lui rapporterait la santé et la joie ?... Non...

c’est impossible !... La fille de sa rivale chez elle... N’est-ce pas un

sacrifice par trop surhumain ?

Et cependant,

si son Pierrot allait mourir...

Elle

se décide d’un seul coup. Elle ne réfléchira plus à rien !

À la

vieille marchande d’oranges, elle jette quelques billets bleus en lui criant

son nom, puis hélant un taxi qui passe, y pousse la fillette et s’affale à

ses côtés sur la banquette de velours, le corps brisé, la tête en feu...

Un jour

gris filtre à travers les persiennes closes de la chambre de Pierrot. C’est

Noël ! Devant la haute cheminée où flambe une grosse bûche, les souliers s’alignent

pleins de friandises dorées, de jouets magnifiques.

Et cependant

dans cette chambre bien tiède, où devrait régner le bonheur, on n’entend que

le bruit étouffé des sanglots d’une femme.

Près

du petit lit blanc où Pierrot repose, le docteur, appelé en hâte par Lucette

qui a trouvé en rentrant son petit en proie à une violente crise de fièvre,

est assis, anxieux, attendant le réveil de l’enfant. Près de lui une fillette

se tient pensive, un peu émotionnée par la tristesse qui règne autour d’elle.

Parfois, elle regarde timidement Lucette et ses jolis yeux s’emplissent d’une expression de reconnaissance infinie.

Le timbre

de la vieille horloge tinte lentement huit coups. Le son argentin éveille

l’enfant qui frotte ses yeux de ses petits poings amaigris. Il cherche à se

dresser sur son lit, appelle faiblement sa mère qui accourt. Un instant ils

restent unis par le baiser matinal. Puis |30 Pierrot, se souvenant de son désir de la veille, demande

:

-

Mère chérie, as-tu vu Noël ? M’a-t-il apporté

petite sœur ?

Pour

toute réponse, Lucette s’écarte du petit lit blanc. Et Pierrot extasié voit

s’avancer vers lui la jolie sœurette de son rêve. Et voilà que pour accroître

le charme, la petite sœurette lui dit d’une voix très douce :

-

Noël m’envoie à toi, ami Pierrot, pour te

parler de papa.

Alors

le bonheur de Pierrot est trop grand et il laisse retomber sa tête sur l’oreiller.

Lucette

pousse un cri de détresse. Mais le docteur s’est déjà penché sur le petit,

a écouté les battements de son cœur et lorsqu’il se relève, il appelle la

fillette, la pousse doucement vers Lucette, en disant à la jeune femme pâle

d’émotion :

-

Généreuse amie, Poupée de Noël a sauvé votre

enfant. Embrassez-la !...

25

décembre 1915. |31

L’Espion

À la mémoire

de mon ami René E…, des tirailleurs algériens, mort au champ d’honneur.

Sorti

de Saint-Cyr, l’un des premiers de sa promotion, le jeune lieutenant René

d’Egronne venait d’être nommé capitaine, à la suite d’un raid audacieux qu’il

avait accompli au sud de Merrakech1.

Pour

fêter cette nomination bien méritée, il avait réuni au mess ses camarades

de régiment et quelques amis qu’il avait connus au Cercle où se réunissait

la colonie européenne de Casablanca, la plupart de jeunes commerçants nouvellement

installés dans cette ville et parmi ceux-ci un Alsacien, M. Fritz Muller,

venu quelque six mois auparavant installer, au quartier des Roches-Noires,

une grande usine de machines agricoles. Ce garçon affable s’était lié rapidement

avec les jeunes officiers et les divers membres du cercle ; il sablait largement

le champagne autour de lui et organisait, dans sa coquette villa des Charmilles,

située à l’une des portes de la ville, des

1 Marrakech.

réceptions

très suivies, qu’agrémentait, tout particulièrement, la présence de sa sœur,

la belle Marguerite Muller, dont les dix-huit printemps, les yeux bleus candides,

les lèvres roses et fraîches, la chevelure blonde, opulente, délicatement

ondulée, les formes idéales finement moulées dans un |32 tailleur noir qui lui seyait à merveille, faisaient rêver

tous les officiers de la garnison.

Mais,

elle, ne se départissant jamais de son attitude de reine indifférente, semblait

ignorer les simples mortels qui soupiraient à ses pieds, et ne sortait jamais

qu’en compagnie de son frère pour qui elle paraissait éprouver une vive affection.

On en

était au dessert, le champagne pétillait dans les coupes ; une franche gaîté

rayonnait autour de la table. Chaque officier avait conté sa petite aventure

amoureuse et tous approuvèrent lorsque le lieutenant Manier parla d’aller

terminer la fête chez la belle Edja, où les plus jolies aimées aux petits

pieds nus, aux bras souples ornés de bracelets d’or, à la peau dorée par

le soleil africain, avaient promis de danser en l’honneur du brillant capitaine,

sur la haute terrasse de l’antique palais, dormant au clair de lune, dans

la nuit bleue.

Mais

René d’Egronne, le favori de la belle Edja elle-même, refusa et pour satisfaire

la curiosité excitée par ce refus, il dit à ses convives :

— Je

vous ai réunis non seulement pour fêter mon avancement, mais aussi, mes amis,

pour terminer dignement ma vie de garçon ; je vous annonce donc officiellement

que je commence ma cour, dès ce soir, auprès de Mlle Marguerite Muller, ma fiancée.

Tous

les yeux se fixèrent sur Fritz Muller qui acquiesça d’un léger signe de tête.

Et en

effet, à dater de ce soir-là, le nouveau capitaine fréquenta assidûment la

villa des Charmilles, ou le plus gracieux accueil lui était réservé par la

jeune Alsacienne qui semblait ardemment éprise de son galant fiancé.

René

d’Egronne eût été parfaitement heureux s’il n’eut éprouvé un léger froissement

d’amour-propre en constatant combien était grande l’influence qu’exerçait

Fritz Muller sur |33 le caractère affectueux de

sa jeune sœur. Une légère déception

vint

même passagèrement troubler le charme grisant dans lequel se déroulait leur

printanière idylle : il fut un instant question qu’il devait changer de garnison

et, enchanté d’un avancement qu’il espérait plus rapide, il voulut presser

les formalités à remplir pour son mariage ; Marguerite s’y opposa, douce mais

énergique, refusant de quitter son frère dont le commerce était de plus en

plus prospère et fit céder le capitaine dont elle chassa la fâcheuse impression

par une affection chaque jour plus tendre.

Le mariage

avait été fixé aux premiers jours de juillet ; mais il fut brusquement reculé

de quelques jours par suite du départ inopiné de Fritz Muller qu’une importante

affaire appelait à Paris.

Les deux

jeunes gens se consolèrent de ce fâcheux contretemps car ils avaient la faculté

de se voir chaque soir et René éprouvait un réel plaisir à passer ses soirées

auprès de sa gracieuse fiancée qui s’amusait à broder les mille futilités

charmantes de son trousseau de future épouse.

Mais

le bonheur fut de courte durée. L’orage éclata tout à coup et René, certain

soir radieux qu’ils allaient enlacés à travers les allées parfumées du jardin

exotique, annonça tristement à sa fiancée que la guerre était déclarée entre

la France et l’Allemagne et qu’il allait partir à la gloire... ou la mort.

Un ardent

baiser dans lequel ils mirent toute leur âme fut le serment qui lia leur vie

éternellement et c’est les yeux pleins de larmes qu’ils se séparèrent.

Le capitaine

d’Egronne était chargé de la défense de Saint- Prixe, petit village accroché

au |34 flanc des coteaux verdoyants de la Marne ; il avait reçu

l’ordre d’y tenir ou d’y mourir. Il avait installé sa compagnie dans un creux

du terrain boisé, un peu au-devant du village qui dormait à sa gauche et

dont il n’apercevait que le vieux clocher, couvert d’ardoises brillantes sur

quoi se jouaient les rayons ardents d’un gai

soleil

de septembre. Très bien dissimulés, les tirailleurs attendaient patiemment

la ruée des troupes allemandes qui étaient signalées ; René, assis sur une

motte de terre, relisait pour la troisième fois, l’épître amoureuse que lui

avait adressée sa fiancée.

— Que

peut-elle faire à cette heure matinale ? murmura-t-il, cherchant à revivre

par la pensée, les moindres gestes de celle qu’il aimait ardemment.

Son regard

se fixa machinalement sur l’horloge du vieux clocher et constata qu’elle

était arrêtée, les deux aiguilles l’une sur l’autre, marquant trois heures

et quart.

Il tirait

sa montre lorsque son ordonnance, Paul Risquet, un engagé volontaire,

gavroche parisien qu’une peccadille

jeunesse

avait envoyé aux Batt’ d’Aff’ d’où il était sorti pour s’engager aux tirailleurs,

lui dit, respectueusement familier envers ce jeune chef qu’il aimait :

-

Mon capitaine, j’ comprends rien à cette sacrée

patracle ! Lorsque nous sommes arrivés, elle marquait huit heures et demie

; d’un seul coup elle marque trois heures et quart ! C’est c’pendant pas

une horloge pneumatique comme à Pantruche ?

-

Tu as dû te tromper, lui dit le capitaine

en riant. Tu avais trop dormi cette nuit et tes yeux étaient encore brouillés.

L’ordonnance

hocha la tête et allait répondre lorsqu’un obus éclata au-dessus d’eux et

tua net trois tirailleurs.

-

Tiens, murmura le capitaine, je ne pensais

|35 pas avoir à supporter un feu d’artillerie. Comment diable,

ont-ils pu nous repérer ?

Curieux,

son regard interrogea le ciel ; pas le moindre

«

taube » à l’horizon.

Et cependant,

les obus continuaient à pleuvoir, rendant la position intenable. René chercha

à quel endroit il pourrait dissimuler à nouveau sa compagnie que le feu de

l’ennemi décimait ; il aperçut sur la droite du village, un petit bois assez

épais, qui commandait également la route qu’il lui fallait défendre.

Il donna

l’ordre de s’y porter discrètement ; les hommes s’y glissèrent, en passant

derrière les maisons silencieuses du village qui semblait mort ; partout les

volets étaient clos, les portes fermées Les habitants effrayés avaient fui

devant l’invasion des barbares ; pour plus de sûreté, René d’Egronne

envoya

un sergent et quelques hommes reconnaître le village ; ils revinrent, n’ayant

trouvé qu’une vieille femme, agonisant sur son lit de douleur et, dans l’église,

le prêtre de la paroisse, prosterné devant l’autel.

Le petit

bois fut occupé et comme par enchantement, le feu de l’artillerie ennemie

cessa soudain.

René devint

soucieux en constatant cet étrange phénomène.

-

Que signifie cela ? murmura-t-il songeur.

Le bombardement s’achève dès que nous abandonnons la place ; serions-nous

vraiment signalés ?

La

réponse ne se fit pas attendre ; un obus, puis deux, puis trois passèrent

sur leurs têtes et le bombardement au bois commença.

-

Y a pas à douter, mon capitaine, murmura l’ordonnance

qui se tenait à ses côtés. Quelqu’un nous observe ! Faut découvrir l’oiseau.

Et son

regard perçant fouilla l’horizon à son tour. Brusquement, il tressaillit en

fixant l’horloge de l’église ; elle marquait maintenant neuf heures moins

un quart et les deux aiguilles |36 dirigeaient nettement leurs

pointes dans la direction du petit bois qu’ils occupaient.

Il ne

dit rien à son capitaine, un peu vexé de l’ironique répartie que celui-ci

avait faite à sa précédente remarque ; mais il posa son fusil, fouilla dans

son sac et en sortit un poignard marocain qu’il avait ramassé sur un champ

de bataille, dans l’Oued, le glissa dans sa large ceinture, fourra

une

grosse corde et un mouchoir dans ses vastes poches et, en rampant, se dirigea

vers l’église.

René

d’Egronne, jugeant la nouvelle position intenable, résolut de se retrancher

dans le village même, prêt à soutenir un siège en règle dans chaque maison,

transformée en forteresse.

Lorsqu’il

eut réparti ses hommes à leurs divers postes de combat, il vint avec une de

ses sections, prendre position près de l’église. Ils approchaient de la petite

porte du presbytère lorsque, tout à coup, aux yeux stupéfaits des soldats,

Paul Risquet apparut, portant sur ses épaules, le corps ligoté et bâillonné

du prêtre que le sergent avait aperçu, quelques instants auparavant, prosterné

devant l’autel.

Goguenard,

l’ancien Batt’ d’Alf déposa le corps aux pieds du capitaine, joignit les talons,

salua et dit en riant :

— V’là

l’oiseau que nous cherchions, mon capitaine. Du haut du clocher où il était

perché, il suivait des yeux nos mouvements. Et lorsque nous étions bien installés,

à l’abri des marmites boches, il descendait à l’horloge donner un coup de

pouce aux aiguilles qui indiquaient notre nouvelle position. Regardez l’horloge

: il est six heures et demie, j’en parie. J’ai vu, blotti dans l’ombre, le

vilain moineau accomplir son louche travail. Un prêtre, ça doit prier ou

se battre (j’en connais plusieurs qui ont bravement cassé leur pipe),

mais ça ne

s’amuse

pas à remonter les horloges. J’aurais bien voulu |37

l’empêcher

d’accomplir une troisième fois sa triste besogne ; mais il me paraissait rudement

costaud ! Heureusement, Bibi s’est rappelé certains tours qu’il avait appris

aux Batt’ d’Aff’ et profitant de l’attention que ce sale Boche mettait à

tourner les aiguilles, je l’ai eu vivement ficelé et bâillonné. Le voici

!

Et,

comme déjà un obus éclatait sur le village, l’ordonnance recommanda aux camarades

de ne pas bouger et disparut à nouveau dans le petit escalier tortueux qui

menait au clocher. Arrivé près de l’horloge, il fit, à son tour, manœuvrer

les aiguilles et le bombardement délaissant docilement le village, s’acharna

à nouveau sur le petit bois abandonné.

L’homme

jetait des regards de haine à ceux qui ironiquement le contemplaient. René

qui éprouvait un écœurement très vif pour ceux qui faisaient de l’espionnage

une arme de guerre, arme traîtresse et lâche, ne jeta qu’un rapide coup d’œil

au personnage étendu à ses pieds, cachant un visage tout embroussaillé de

barbe rouge dans ses mains larges et énormes.

— Portez-le

près d’un mur. Inutile de juger le coupable pris sur le fait. Préparez le

peloton d’exécution.

Au son

de cette voix brève qui dictait l’ordre de mort, l’homme tressaillit et ses

yeux jetèrent une étrange lueur lorsqu’ils fixèrent le jeune chef.

À ce

moment précis, un cycliste arrivait, apportant un ordre du colonel ; René

dut s’absenter immédiatement, vu la gravité de la situation, jugeant utile

d’aller à son tour prévenir le capitaine de la batterie d’artillerie qui le

soutenait.

Le lieutenant,

commandant en son absence, s’apprêtait à faire procéder lui-même à l’exécution,

lorsque l’espion que l’on avait adossé contre le mur de l’église, s’adressa

à lui dans un français très correct :

— Monsieur,

lui dit-il, je fais appel à la générosité proverbiale de votre cœur de Français

; je laisse dans un lointain pays une femme que j’aimais tendrement. Accordez-moi

la faveur de lui adresser quelques mots d’adieu avant de mourir et, en échange,

je

donnerai à votre chef, dès qu’il sera de retour, des indications précises

dont il appréciera la haute importance.

Indécis

au premier abord, le jeune lieutenant, généreux autant que chevaleresque envers

un ennemi sans défense, jugea qu’il n’y avait aucun danger à accorder cette

suprême faveur.

Gardé

à vue par quatre robustes tirailleurs, l’homme, à qui on avait rendu l’usage

de ses bras, griffonna rapidement quelques mots et les tendit au lieutenant.

Par mesure de prudence, celui-ci y jeta un simple coup d’œil ; il n’y lut

d’ailleurs qu’une défense absolue, impérieuse, de se marier désormais, succédant

à quelques simples mots affectueux.

— Quelque

amant bien jaloux, murmura-t-il, en haussant les épaules, et il rendit le

petit carré de papier à l’homme qui le relut, y griffonna machinalement deux

mots dans un coin, et, l’ayant glissé dans une enveloppe, y inscrivit une

adresse dont le lieutenant galamment négligea de prendre connaissance.

Il poussa

même la complaisance jusqu’à la faire porter immédiatement à l’arrière par

un des tirailleurs blessés qu’on évacuait.

Lorsque

René revint, l’esprit absorbé par de graves préoccupations, il s’étonna que

l’exécution n’eût pas été accomplie ; mais le lieutenant s’excusa, en expliquant

les divers motifs qui l’avait poussé à attendre son retour.

René

s’approcha du mur auquel s’appuyait l’homme ; les tirailleurs l’entouraient,

jouant avec les postiches et les lunettes dont il s’était |39 volontairement dépouillé. Il se retourna brusquement

en entendant la voix du capitaine.

René

poussa un cri d’angoisse :

-

Fritz Muller !

Le

cri s’étouffa dans sa gorge ; il chancela, crut défaillir, tant il eut brusquement

la vision nette du drame qui allait décider de sa vie.

Le

faux Alsacien le regardait fixement.

-

Eh bien, oui ! dit-il, tu me reconnais, René

! Je regrette le hasard qui nous met face à face, dans une si cruelle situation

; mais que veux-tu, la guerre a de ces sinistres caprices ! Oh ! ne prend

pas cet air méprisant. Je sais que vous autres, Français, vous répudiez ce

moyen de combattre l’adversaire. Cependant, combien il nous fut utile pour

parvenir au point où nous en sommes aujourd’hui. Nous ignorons chez nous ce

qu’est cette sottise que vous dénommez la loyauté. À la guerre, mon cher,

tout est bon pour écraser l’ennemi. Et c’est dans l’espoir de voir nos armées

entrer dans votre orgueilleux Paris que j’ai tenté, durant ton absence, de

me soustraire à la mort que tu avais ordonnée.

En disant

ces mots, il regardait cyniquement l’officier qui paraissait atterré.

Impassibles,

les tirailleurs suivaient la scène qui se déroulait sous leurs yeux.

Ironique,

l’espion continuait :

— Je

n’avais pas le choix des moyens. Mais puisque la destinée m’avait mis entre

les mains d’un ami, presque d’un frère, c’est de son cœur, de son amour que

je décidais de me servir pour sauver ma vie. J’ai sollicité et obtenu du lieutenant,

dont la galanterie et la délicatesse sont au-dessus des plus

grandes

louanges, l’autorisation d’écrire une lettre qui, le hasard aidant, est déjà

très loin à l’arrière maintenant et ne tardera pas à parvenir à une personne

que nous connaissons bien tous les deux...

René

releva brusquement la tête et fixa l’espion ; il vit la lueur mauvaise qui

luisait dans les yeux fourbes de l’homme ; il eut l’intuition qu’il venait,

par une nouvelle fourberie, de briser sa vie à jamais ; et cependant il arrêta

le brusque mouvement du lieutenant qui venait de comprendre comment l’odieux

espion s’était joué de lui.

Fritz

termina froidement :

— Marguerite

ignore ce que je suis devenu. Me croyant mort à l’ennemi, elle n’aurait pas

hésité, la guerre terminée, à s’unir à celui qu’elle aime ardemment. Mais

qu’elle sache ma mort infâme ! Qu’entre elle et toi se dresse mon cadavre

! Et jamais elle ne sera tienne ! Je lui ai donc écrit que j’allais mourir

et je lui fais promettre, si je ne reviens pas, de ne jamais épouser le capitaine

René d’Egronne. À toi de choisir entre ma mort et ton bonheur.

René

sentit, à la haine qui emplissait son cœur, s’ajouter un profond dégoût. Une

minute seulement, il réfléchit. La vie de cet homme était entre ses mains,

car il savait qu’aucun de ses soldats, de ses « chers enfants noirs », ne

contesteraient la légitimité de la sentence qu’il allait prononcer : la mort,

comme espion ou la prison, comme suspect ; dans leurs yeux, il lut l’acquiescement

absolu à la mesure de clémence qui, si elle les privait d’une juste vengeance,

sauverait peut-être le bonheur de leur chef aimé. S’il le tuait, la mort de

cet homme brisait à jamais sa vie ; il ne se faisait aucune illusion, connaissant

trop l’influence qu’exerçait Fritz sur le caractère de sa sœur. Il lui

fallait

donc renoncer à jamais au rêve qu’il avait fait et pour la réalisation duquel

il vivait uniquement.

Puis

son regard se porta au loin sur les vastes plaines fertiles de cette belle

France que l’ouragan de fer dévastait, il aperçut les villages paisibles qui

flambaient, il songea aux femmes, aux enfants que les barbares égorgeaient

sans |41 pitié ; il jeta un regard attristé sur les corps mutilés

de ses braves tirailleurs qui ne reverraient plus jamais leurs oasis ensoleillées.

Il songea à la

France

qui jouait sa dernière chance de salut pour ne pas périr sous les trahisons

accumulées grâce auxquelles elle avait pu être souillée.

— Qu’on

fusille ce lâche ! commanda-t-il d’un ton sec.

Et il

disparut à l’intérieur de l’église, pour cacher le désespoir qui lui brisait

le cœur.

La détonation

sèche des lebels déchira l’air. Les camarades, morts au champ d’honneur, étaient

vengés.

Dans

la tranchée, le capitaine René d’Egronne rêvait mélancoliquement. Son fidèle

ordonnance s’approcha discrètement et lui tendit une lettre :

—

Elle vient de là-bas, murmura-t-il.

Les yeux

de l’officier brillèrent tout à coup d’une lueur d’espoir. D’un coup sec,

il fit sauter l’enveloppe et lut les simples mots qu’elle renfermait :

« Avant

de partir pour une lointaine mission, dans le fond de l’Afrique, Marguerite

Muller, désormais sœur Renée en religion, envoie au capitaine René d’Egronne

sa dernière pensée d’amour et le prie de l’oublier à jamais... »

Jointe

à cette courte missive, une boucle de cheveux blonds, délicatement nouée par

une faveur bleue, laissait échapper un discret parfum de fleur, dernier souvenir

d’amour des heures enivrantes vécues dans le charme troublant des belles

nuits du ciel africain.

Le capitaine

pâlit et, au lieu de l’expression de gaîté que l’ordonnance espérait voir

à nouveau luire dans les yeux de son chef, ce furent |42 des larmes qui s’échappèrent, larmes amères qui tombèrent

sur les débris du bonheur mort, tout là-bas, dans les lointains brumeux du

pays ensoleillé…..

Le soir

même, à la tête de sa compagnie, le capitaine René d’Egronne enlevait une

batterie allemande et tombait, frappé d’une balle au cœur, face à l’ennemi.

5 mai 1915.

58

Le

Châtiment

Souvenir

de l’invasion de 1914.

Germaine

Vallorgues venait de quitter le couvent où s’était écoulée sa jeunesse, lorsqu’un

terrible accident d’automobile lui ravit son père. Quoique sachant fort bien

le peu de place qu’elle avait tenu dans la vie de cet infatigable brasseur

d’affaires, cette perte cruelle lui causa un violent chagrin auquel se joignit

l’appréhension d’un avenir fort précaire ; elle ne tardait pas, en effet,

à savoir qu’elle était ruinée.

Fort

heureusement, elle était douée d’un caractère énergique et courageux ; l’adversité

ne l’abattit point et elle se mit en devoir de subvenir à ses besoins par

son travail. Les bonnes sœurs du couvent qui avaient cultivé chez elle de

réelles aptitudes pour la peinture lui conseillèrent de donner des leçons

et lui procurèrent aimablement quelques riches élèves. Elle put ainsi envisager

l’avenir avec plus de confiance et, poussée par une légitime ambition, résolut

de profiter de ses loisirs pour se perfectionner dans cet art qui, peut-être,

la ferait parvenir à la célébrité.

Mais

la destinée la mit en présence, chez une de ses élèves, d’un étudiant étranger

qui, par la réserve de son maintien et la

douceur

de |44 son caractère, sut rapidement gagner sa sympathie

et en obtint la faveur d’aller en sa compagnie faire l’étude des chefs-d’œuvre

des Maîtres exposés dans les musées.

La jeune

fille qui, depuis son départ du couvent et la mort de son père, s’était trouvée

plongée dans une solitude profonde, déprimante, s’abandonna sans méfiance

au charme juvénile qui se dégageait de leurs entretiens presque quotidiens.

À ses yeux, si attentifs naguère à détailler les célèbres peintures,

l’enthousiasme

du jeune homme évoquait les paysages enchanteurs de son pays natal : prairies

d’Alsace, toutes fraîches encore de la rosée matinale,

villages perchés sur les crêtes bleues des Vosges, forêts profondes dormant

au clair de lune, ruisseaux tumultueux bondissant de roche en roche en cascatelles

irisées...

Et souvent

elle se sentait étrangement frissonner en songeant combien la vie devait y

être belle et douce pour deux âmes sentimentales et aimantes…

Quant

au jeune Frantz — ainsi l’appelait-on chez ses amis — il ne sut résister longtemps

à la folle passion qu’avait fait naître en son cœur la joliesse de cette