|

BHASE n°36

(janvier 2017)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page

est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique

et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes

et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de ce

numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase036w.pdf

|

|

|

Le monde des Saint-Périer

— tome 6 LE SUD-ESSONNE DE 1700 À 1870

Préface.—Bibliographie.—01. Le XVIIIe

siècle.

— 02. Gentilshommes de Beauce. — 03. Les Dépenses

d’un gentilhomme étampois au XVIIIe siècle. — 04. Une ancienne

vue de Mesnil-Girault. — 05. La première pompe à incendie a Étampes.—06.

La Police municipale à Étampes en 1779. — 07. Le chien pêcheur des Cordeliers d’Étampes.

— 08. Les Plantes des Environs d’Étampes au xvme siècle.—09. Jean

Guettard.

— 10. Malesherbes botaniste. — 11. Le Temple de

Jeurres.—12. Le Gué des Sarrasins.—13. La Juine navigable. — 14. La Révolution

et le XIXe siècle. — 15. Le premier musée d’Étampes. —

16. Les Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage du

château de Bois-Herpin.—17. Le passage de la duchesse de Berri à Étampes

en 1828. —

18. Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849. —

19. une inondation à Étampes en 1841. — 20. À propos

de Geoffroy-Saint-Hilaire.

ISSN 2272-0685

Publication du Corpus Étampois Directeur de publication

: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com

BHASE n°36

Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par le Corpus Étampois

janvier 2017

Le monde des Saint-Périer. Tome 6

Le Sud-Essonne

Edité par le Corpus Etampois

de 1700 à 1870

COMITÉ DE LECTURE

Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f

Bernard Paillasson

Préface

Voici le sixième volume des Œuvres Locales Complètes

du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,

de 1919 à 1950, à l’histoire de l’ancien arrondissement d’Étampes pendant

les XVIIIe et XIXe siècles, auxquelles nous avons joint

deux autres articles publiés par sa veuve en 1961 et 1965.

Ce recueil comprend deux parties : la première est

consacrée au XVIIIe siècle sous l’Ancien Régime, et la deuxième

traite de la suite, depuis et y compris la période révolutionnaire, jusqu’en 1871

précisément.

Dans la première partie, on trouvera d’abord une

histoire générale de la ville d’Étampes, à savoir le chapitre IV de La Grande histoire d’une petite

ville, publiée par Saint-Périer en 1938, intitulé

« Le XVIIIe siècle ». Nous la ferons suivre de dix études particulières

relatives à cette période.

La deuxième partie commence par le chapitre suivant

de La Grande histoire, « La Révolution et le XIXe siècle », et elle

se poursuit par six autres articles. L’Histoire s’arrête pour Saint-Périer

peu avant sa naissance. La suite en sera constituée par ses quatre récits

autobiographiques.

René de Saint-Périer

(1877-1950)

Bibliographie des articles

ici réédités

A. — Le XVIII' siècle

01. René de Saint-Périer, « Le XVIIIe

siècle », in La grande histoire

d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition

du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 71-83. — Réédition posthume

in Étampes. Bulletin

Officiel Municipal (janvier 1966), pp. 13-16.

02. « Gentilshommes de Beauce », in Le Beauceron de Paris 35/4 (juin-octobre 1932), pp. 37-38 ; 35/5 (15 décembre 1932), pp.

48-49 ; 36/2 (avril-juin 1933), pp. 5-7.

03. « Les Dépenses d’un gentilhomme étampois au

XVIIIe siècle », in L ’Abeille d’Étampes - Le Réveil d’Étampes.

Édition spéciale 5/259 (3 mai 1919), pp. 1-2,

sous la rubrique « Variété historique ».

04. « Une ancienne vue de Mesnil-Girault », in

Bulletin de la Société

des Amis du Musée d’Étampes 7 (1929), pp. 47-49.

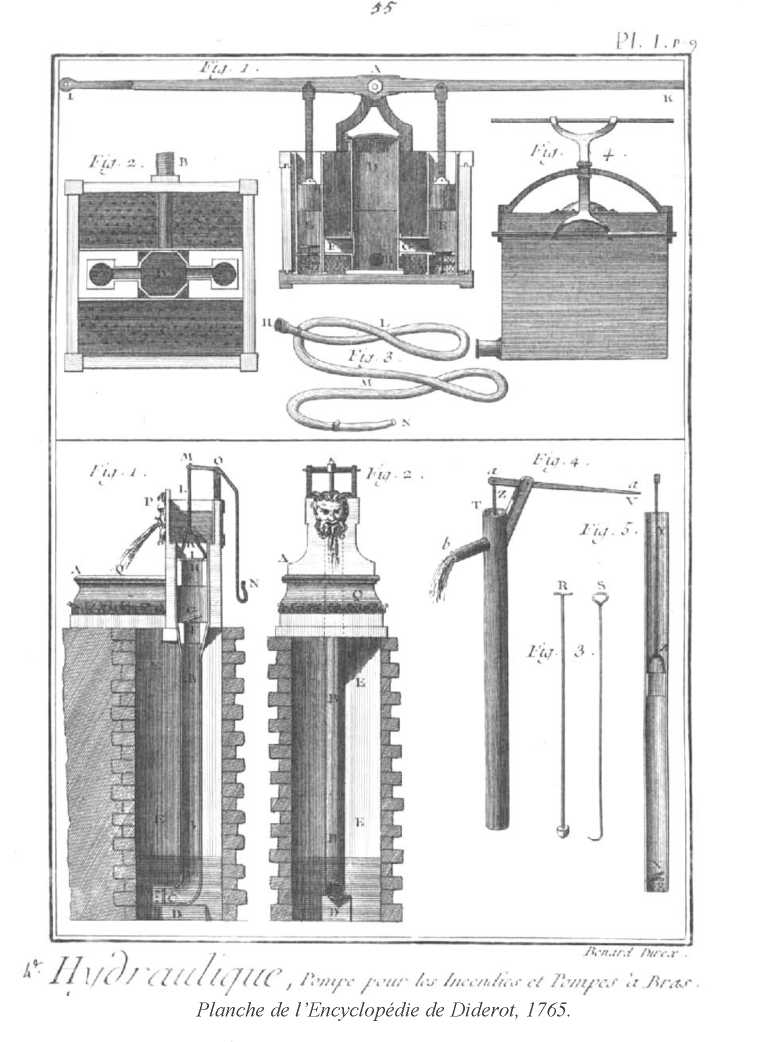

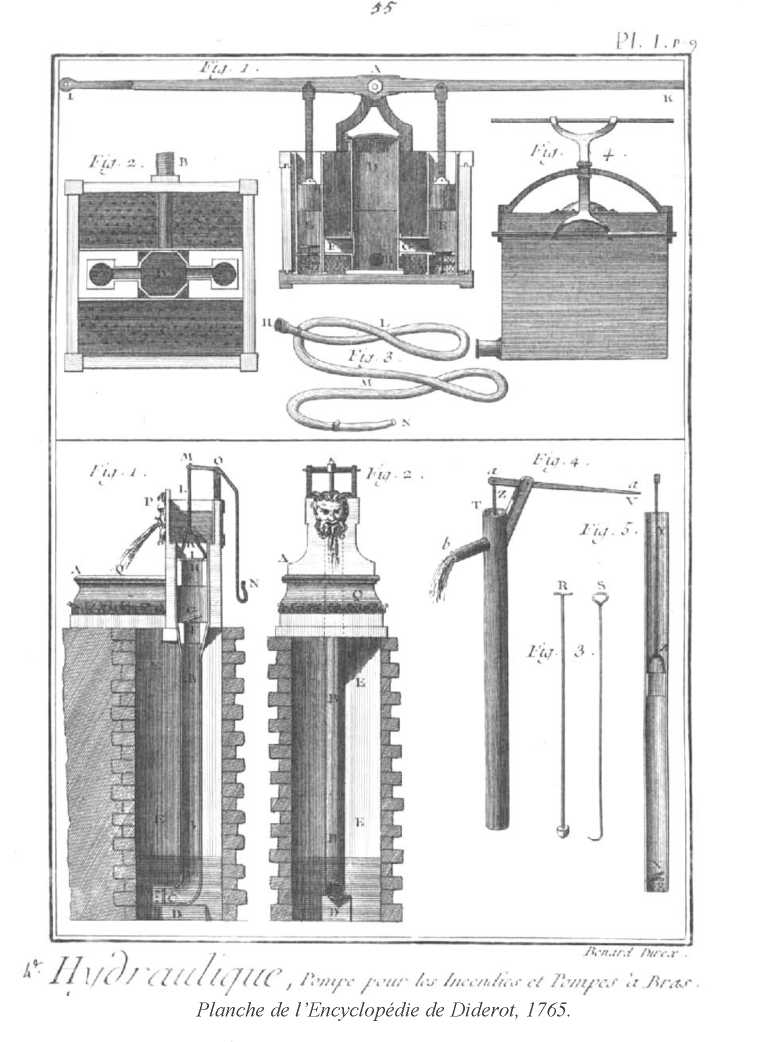

05. « La première pompe à incendie à Étampes »,

in Le Journal de

Seine-et-Oise 6/204 (26 janvier 1950).

06. « La Police municipale à Étampes en 1779 »,

in L ’Abeille d’Étampes 115/50 (8 décembre 1923), p. 1.

07. « Le chien pêcheur des Cordeliers d’Étampes»,

in L ’Abeille

d’Étampes 117/32 (11 août 1928), sous la rubrique

« Bibliographie étampoise ». — Tiré à part (in-18

; 6 p. ; avec un fac-similé), Étampes, Terrier, 1929.

08. « Les Plantes des Environs d’Étampes au XVIIIe

siècle », in L’Abeille

d’Étampes 113/5 (2 février 1924), p. 1.

09. Raymonde-Suzanne de Saint-Périer, « Jean Guettard

», in

Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 9-13.

10. René de Saint-Périer, « Malesherbes botaniste

», in Annales de

la Société Historique et Archéologique du Gâtinais 44 (1938), pp. 1-6 (avec des corrections manuelles de l’auteur

en 1939).

11. « Le Temple de Jeurre », in Bulletin de la Commission des Antiquités

et des Arts de Seine-et-Oise 52 (1945-1948),

pp. 113115.

12. « Le Gué des Sarrasins », in Le Journal d’Étampes 1/32 (3 novembre 1945), sous la rubrique « Étampes dans

le passé »..

13. « La Juine navigable », in Le Journal d’Étampes 2/91 (21 décembre 1946), p. 2, sous la rubrique « Étampes

dans le passé ».

*

B. — Révolution et XIXe

siècle

14. René de Saint-Périer, « La Révolution et le XIXe

siècle », in Id., La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938,

pp. 85-99. — Réédition posthume partielle in Étampes. Bulletin Officiel

Municipal (1er semestre 1967), pp. 13-25 ; (2e

semestre 1967), pp. 9-11 ; (1er semestre 1969), pp. 17-19.

15. « Le premier musée d’Étampes », in Bulletin de la Société des Amis

d’Étampes et de sa région 11 (1961), pp. 30-31.

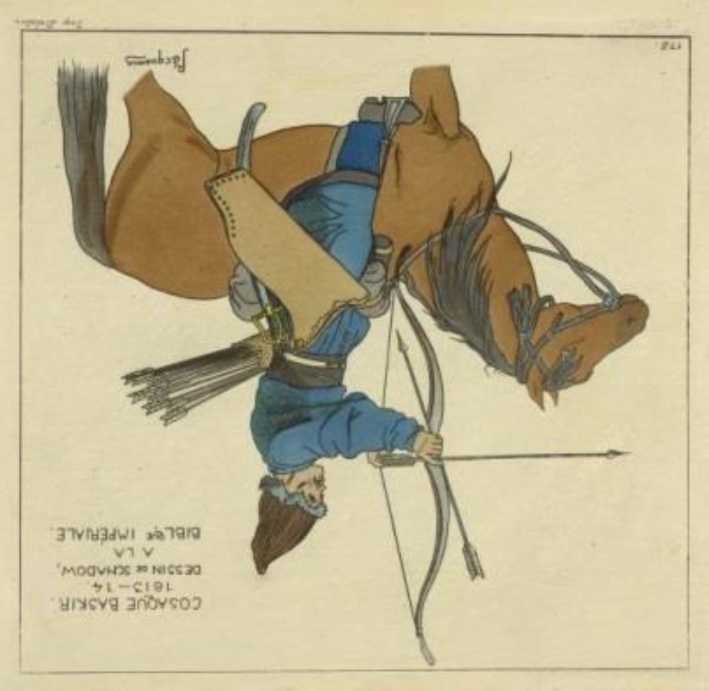

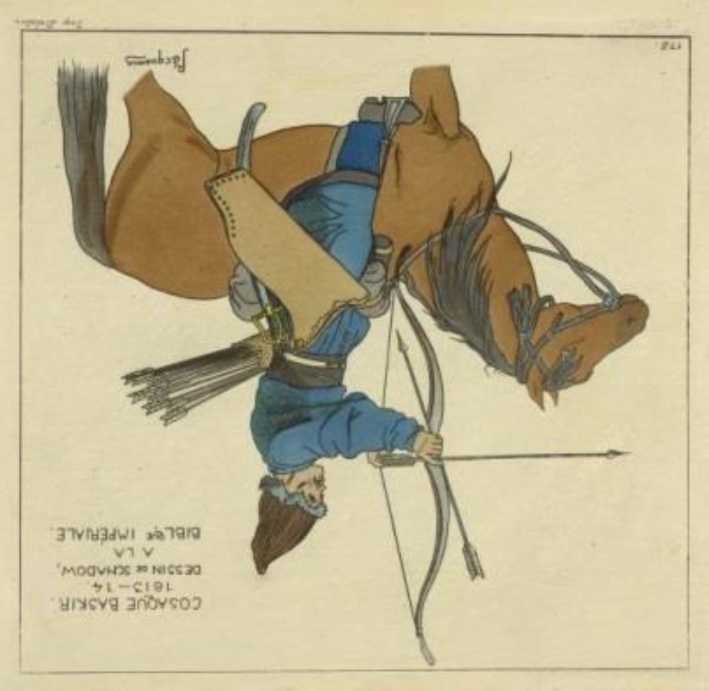

16. « Les Cosaques à Étampes en 1814 et le pillage

du château de Bois-Herpin », in Conférence des Sociétés savantes, littéraires

et artistiques du département de Seine-et-Oise (1933), pp. 103-106.

17. « Le passage de la duchesse de Berri à Étampes

en 1828 », in L’Abeille

d’Étampes 115/50 (25 décembre 1926), pp. 1-2

— Tiré à part (in-16; 10 p.), sans nom de lieu ni d’éditeur, 1926.

18. « Le choléra à Étampes en 1832 et en 1849

», in Le Journal d’Étampes 3/138 (samedi 15 novembre 1947), p. 3, sous la rubrique

« À travers le temps... ».

19. « Une inondation à Étampes en 1841 », in L’Abeille d’Étampes 120/5 (31 janvier 1931), p. 2, sous la rubrique « Notes d’histoire

locale ».

20. « À propos de Geoffroy-Saint-Hilaire », in

Le Journal d’Étampes 4/2 (10 janvier 1948), p. 2.

01. Le xvnie

siècle >

Réceptions des princes

et du roi Louis XV.— Fête originale en 1 ’honneur

du duc de Bourgogne.— Les imprimeurs d’Étampes.— La vie intellectuelle et l’Académie d’Étampes.— Le naturaliste Guettard.—Le Bourgneuf et la

vie mondaine.—Mesures d’hygiène.— La variole.— Le dernier bourreau.— Étampes, berceau de l’aviation.

Les dernières années du XVIIe siècle et

tout le XVIIIe siècle, jusqu’à la Révolution, s’écouleront dans

le calme pour notre ville. Elle ne traversera plus d’épreuves tragiques,

elle ne sera plus mêlée aux grands événements du royaume. Elle ne retrouvera

pas non plus la prospérité et l’animation qu’elle a connues durant des siècles

: le siège de 1652, s’ajoutant avec toutes ses conséquences à tant de ravages

passés, fut pour elle une atteinte dont elle ne se relèvera pas. Sa grande

histoire est terminée. Elle se débattra, avec tous ses habitants, au milieu

de difficultés financières grandissantes. Cependant, elle vivra, dans

1 On reproduit

ici le chapitre V de La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire

de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 71-83. Réédition posthume in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 5 (janvier 1966), pp. 13-16,

où la série des sous-titres résumant le chapitre est légèrement remaniée

et transformée en intertitres : « Période d’apaisement, de réjouissances, d’activités

neuves. — La vie intellectuelle : les Imprimeurs d’Étampes,

l ’Académie, notre grand naturaliste Guettard. — Le Bourgneuf et la vie mondaine.

Transformation de la ville. Hygiène et sécurité. — Le dernier bourreau et

le droit de havage. Étampes, berceau de l’aviation ». Réédition signée avec une soigneuse

ambiguïté « R. de Saint-Périer, conservateur du Musée d’Étampes », ou « R.

» signifie Raymonde, et non René.

son obscurité ; elle consolidera au moins quelques-unes

de ses acquisitions et s’efforcera de réaliser quelques nouveaux progrès,

dans la mesure où le lui permettront ses faibles ressources. Malgré les abus

dont elle souffre, elle conserve un profond attachement pour le roi, n’ attendant

que de lui les réformes nécessaires. Elle saisira toutes les occasions, petites

ou grandes, de le lui marquer et s’associera à tous les événements qui intéressent

le royaume et la couronne.

Au nombre de ces occasions, il faut compter les réceptions

des membres de la famille royale. En 1700, passe à Étampes le petit-fils

de Louis XIV, second fils du Grand Dauphin, ancien duc d’Anjou2,

|72 roi d’Espagne depuis trois semaines sous le nom de Philippe

V, par suite du testament du précédent roi, Charles II, et de l’ imprudente

acceptation de Louis XIV. Le nouveau roi, qui n’a que dix-sept ans, va prendre

possession de son royaume, accompagné de son frère, le duc de Bourgogne,

père de Louis XV, et d’une escorte innombrable. Il y a quatre carrosses pour

le roi et sa suite immédiate, quatre pour le duc de Beauvilliers, son gouverneur,

quatre encore pour le maréchal de Noailles, plusieurs autres pour diverses

gens de qualité qui les avaient à eux ou les avaient loués et de nombreuses

chaises de poste. Ils arrivent à Étampes le 5 décembre vers midi, par un

beau temps très froid ; le maire et les échevins accueillent le roi à la

porte de la ville, le lieutenant du bailliage Liénart prononce une harangue flatteuse

à l’excès et trois compagnies de milice sous les armes l’accompagnent jusqu’à

l’hôtel des Trois Rois. Les officiers de ville y apportent leurs présents,

qui sont, pour une part, symboliques, mais savoureux, pour une autre : du

pain, du vin et des écrevisses, que l’on jugea « les meilleures du monde

», et les pauvres finances de la ville n’en furent pas plus obérées. Dans

la soirée, le roi et sa suite s’amusèrent à tirer toutes sortes d’oiseaux et

à mettre au net des dessins de maisons et de châteaux qu’ils avaient ébauchés

sur la route, comme la tour de Montlhéry tandis qu’ils étaient arrêtés par

un embarras de voitures à la porte de Linas. Les suisses de la garde, se

référant à un vieil usage, prétendirent qu’il leur était dû un minot de sel,

comme dans toute ville en possession d’un grenier à sel qui recevait le roi.

Le receveur d’Étampes ne voulut point se laisser faire et porta la contestation

devant Philippe V, qui lui donna raison, du fait qu’il était un roi étranger

et non le roi : cette décision fort juste fut très bien accueillie par ceux

de notre ville. Le lendemain matin, après la messe, le nombreux cortège reprit

sa route vers l’Espagne.

En 1705, une fête fut organisée par les chevaliers

de l’arquebuse d’Étampes pour célébrer la conquête du Piémont et les victoires

que Louis-Joseph de Vendôme, duc d’Étampes, venait de remporter sur le prince

Eugène. Ils tirèrent le canon, puis, un feu d’artifice, rue des Cordeliers,

devant l’hôtel de Vendôme, où l’on avait préparé un « souper magnifique »,

qui fut suivi d’un grand bal. Ce duc d’Étampes était connu pour sa bonté

et sa familiarité avec ses soldats, dont il était fort aimé. Le chevalier

de Quincy, qui servait sous lui dans sa campagne du Piémont précisément,

cite dans ses Mémoires cette jolie anecdote: « Un jour que j’étais avec lui

(pour visiter les tranchées), un grenadier lui dit : “Monseigneur, donnez-moi

une prise de votre tabac, on dit que vous en avez toujours d’excellent”.

— “Tiens, prends, mon camarade, lui répondit le prince. ” — “Non, mon général,

lui répliqua le grenadier, j’aime mieux que vous m’en donniez vous-même ;

la raison en est simple : vous m’en donnerez |73 davantage”. Alors,

M. de Vendôme lui versa toute sa tabatière ». Il mourut en 1712, en Catalogne,

« d’une indigestion de poisson », bien qu’il y fût pour combattre les ennemis

de Philippe V1,

qui lui dut entièrement le maintien de sa couronne. Un service funèbre fut

alors célébré solennellement à Étampes, en son honneur, à Notre-Dame.

En 1721, la misère s’est encore étendue. Le système

de Law a ruiné d’innombrables gens, s’il en a enrichi d’autres. Le Régent soulève

l’indignation. Au milieu de ces troubles et de ces inquiétudes, toutes les

espérances se portent vers le jeune roi, Louis XV. Or, à la fin de juillet,

il tombe gravement malade, d’un mal qui reste indéterminé. En quelques jours,

il est hors de danger et c’est alors dans tout Paris et dans tout le royaume

une explosion de joie, qui donne la mesure des sentiments qu’il inspirait

à son peuple. Pendant des semaines, se poursuivent des actions de grâce et

des Te Deum, des feux d’ artifice, des illuminations, des chants, des

cavalcades, des fêtes bourgeoises et populaires. À Étampes, c’est le 24 et

25 août qu’ont lieu ces réjouissances, à Notre-Dame, à Saint-Basile et dans

la rue de la Juiverie. Si nous n’en avons pas le détail, nous avons du moins celui

de la réception qui fut faite, l’année suivante, à la petite infante Marie-Anne-Victoire,

que doit épouser Louis XV. Elle n’a que cinq ans et elle vient de traverser

toute la France en carrosse, quand elle arrive à Étampes, le 27 février.

Le maire et les échevins se sont multipliés. Depuis huit jours, ils ont arrêté un

programme minutieux. Le matin du 27, dès sept heures, les officiers de la

bourgeoisie et les habitants « des mieux faits, habillés et équipés le plus

uniformément possible », au nombre de 600, se rassemblent devant l’Hôtel

de ville, puis, se rendent au son des fifres, tambours et trompettes à l’hôtel

des Trois Rois, où l’intendant de Paris, arrivé la veille, les passe en revue

et leur assigne leurs postes. Vers midi, ils se rangent sur deux rangs depuis

l’hôtel jusqu’à l’Ecce

homo, tandis que le maire et les échevins, avec

tous les anciens échevins et officiers, en robe, manteau et rabat, vont attendre

à la première porte de la ville du côté de Saint Martin. Les rues sont sablées

et la porte décorée de lierre et de couronnes. L’infante arrive à trois heures.

Le maire, Gabriel Pichonnat, fait une petite harangue à « l’ infante-reine pour

ainsi dire encore au berceau ». Puis, le corps de ville suit le carrosse

jusqu’aux Trois Rois, où, présenté à l’infante, dans son appartement, par

le maître des cérémonies, il lui offre le présent de la ville : contenue

dans une manne d’osier, portée par quatre gardes, c’est toute une pâtisserie

en pyramide, surmontée d’une couronne aux armes de France et d’Espagne en

peinture dorée, autour de laquelle on a réuni des gâteaux, des confitures

sèches et liquides, du cotignac, des massepains, des dragées, des oranges,

des citrons, des fruits de toute espèce et des liqueurs de toutes façons,

« le tout bien arrangé et venant de Paris », et séparément, des truites,

des brochets et des écrevisses. La petite infante |74 parut satisfaite,

mais elle voulut passer à son bras la couronne et la laissa tomber, si bien

qu’elle se brisa en plusieurs morceaux. Fâcheux présage ! La petite Marie-Anne-Victoire, après

cinq années mélancoliques passées au Louvre dans le pavillon du jardin de l ’Infante, retourna en Espagne et ne fut, en effet, jamais reine de

France4.

La municipalité revint alors à l’Hôtel de ville «

où elle fit une collation médiocre ». Elle eût mérité mieux, en vérité, mais

il fallait tout prévoir, afin que l’ordre ne cessât pas de régner pendant

toute la nuit, où de grandes réjouissances devaient avoir lieu. Le lendemain

matin, la petite infante partait pour Paris, saluée à la porte Saint-Jacques

par tout le corps de ville.

En 1745, c’est le roi lui-même qui vient à Étampes,

avec le dauphin, âgé de seize ans, pour y recevoir une autre infante,

Marie Thérèse-Antoinette, la fille de Philippe V,

qui sera dauphine pendant un an seulement, emportée dès ses premières couches.

Cette réception fut pour notre ville une lourde tâche, dont elle s’acquitta

dignement et avec une ardeur émouvante. On disposa pour le roi la maison

de M. Rousse de Saint-André, rue Saint-Antoine, en face du collège des Barnabites,

pour le dauphin, celle de M. Lepetit, près du Moulin Sablon, et pour l’infante,

la maison Hémard de Danjouan, rue de la Juiverie. Louis XV avait été précédé

de nombreux gardes de la maréchaussée, de 400 gardes françaises et de 400

suisses et il amenait avec lui, outre les princes du sang, une partie de

la cour, tous ses ministres, les grands officiers de la couronne et un gros détachement

militaire de sa maison. Malgré cette extraordinaire affluence de personnes,

non seulement aucun accident, ni aucun désordre ne se produisit, mais encore

rien ne manqua, ni en provisions de bouche, ni en logement, ni en moyens

de transport ; tout avait été prévu, même au-delà du nécessaire « Étampes pendant

ces beaux jours-là était devenue Paris ».

Louis XV arriva le 20 février. La milice bourgeoise,

toujours composée de 600 hommes, était venue au-devant de lui jusqu’aux Capucins

et formait la haie sur la route. Il entra par la porte Évezard, qui était

décorée d’un arc de triomphe, et fut conduit par un immense cortège jusqu’à

son logis ; il y dîna, avec quelques privilégiés seulement, puisque la table

n’était que de dix-huit couverts. Après le dîner, le roi joua au passe-dix,

jeu de dés avec une banque, et gros jeu, puisque le duc de Richelieu y aurait

gagné 1.800 louis, ce qui représente plusieurs centaines de mille francs5

de notre monnaie. Les principaux habitants d’Étampes avaient été admis au

jeu du roi, c’est-à-dire à le voir, et non à y participer, ce dont ils purent

se divertir sans péril pour leur bourse. Pendant ce temps, la ville s’illuminait.

On avait installé, entre le logis du roi et celui du dauphin, trente caisses, ornées

de girandoles et des chiffres royaux, qui portaient chacune 250 lampions.

Le lendemain soir, la dauphine étant arrivée, les illuminations furent encore

plus nombreuses : soixante-dix caisses semblables |75 étaient

disposées rue Saint-Antoine et rue de la Juiverie, jusqu’à la maison Hémard

de Danjouan. L’Hôtel de ville et les jardins des trois logis royaux étaient

aussi brillamment éclairés. Il y eut ainsi 22.000 lampions allumés pendant

toute la nuit. Le lendemain 21février, Louis XV et le dauphin allèrent jusqu’à

Mondésir, qui était la première poste au-delà d’Étampes, pour recevoir l’infante.

À son arrivée, elle descendit de carrosse et vint s’ agenouiller devant le

roi, sur le tapis qui couvrait la route. Louis XV la releva, l’embrassa et

lui présenta le dauphin, qui l’embrassa à son tour. Un mémorialiste de la

cour nous apprend qu’elle n’était ni grande, ni petite, mais bien faite et

d’allure noble, pâle et extrêmement blonde, jusqu’aux sourcils mêmes ; ses

yeux étaient vifs, mais ce qui la déparait « le plus », c’était son nez,

grand, peu agréable, et paraissant « tenir à son front sans qu’il ait ce

qui s’appelle la racine du nez ». Cependant, le dauphin parut content, en

dépit du nez de sa fiancée, qui était d’ailleurs un héritage des Bourbon. Revenus

à Étampes par le faubourg Saint-Martin, au milieu des soldats et de tout

un peuple enthousiaste, les princes restèrent jusqu’au lendemain. Le roi

joua tout l’après-midi au lansquenet, jeu de cartes avec banque, qui avait

été interdit par Louis XIV, mais qui, par réaction, était fort en faveur

à la cour de Louis XV. L’infante n’y prit point de plaisir, elle n’aimait

pas le lansquenet et pas davantage le cavagnole, sorte de loto, qu’on lui

avait fait jouer auparavant, pour lequel les vers de Voltaire lui donnent raison

:

On croirait que le jeu

console,

Mais l ’ennui vient à

pas comptés

À la table d’un cavagnole

S ’asseoir entre deux

majestés.

Ainsi la dauphine commençait à connaître l’ennui,

dès son passage dans notre ville, alors que tant de choses y eussent été susceptibles

de la divertir si elle n’avait été une pauvre petite princesse, prisonnière

de l’étiquette et des préjugés.

Le lendemain, les princes entendirent la messe à

Saint-Basile, pour laquelle le curé reçut un demi-écu d’ or, et quittèrent Étampes

par la porte Saint-Jacques.

Les frais de cette luxueuse réception furent évidemment

considérables pour les ressources toujours précaires de notre ville. Les

illuminations coûtèrent à elles seules 4.500 livres. Mais la municipalité,

se montrant digne et soucieuse de marquer son attachement au roi, estima

« qu’on ne pouvait moins faire en cette occasion ».

Quelques années plus tard, elle manifesta ces mêmes

sentiments sous une forme nouvelle qui révèle beaucoup de sagesse et de discernement.

Ce fut pour fêter la naissance du duc de Bourgogne, le premier fils du dauphin

qui avait été reçu à Étampes avec Louis XV en 1745 et qui, devenu veuf, s’était remarié

avec Marie-Josèphe de |76 Saxe. Au lieu d’organiser à cette occasion

des réjouissances d’ un jour, coûteuses et dont il ne reste rien, le corps

de ville eut l’ idée de témoigner sa joie de l’événement en consacrant une

somme de 1.550 livres, sur les deniers d’octrois, à doter et à marier une

fille de chacune des cinq paroisses. Les cinq mariages eurent lieu le 8 février

1752 à l’église Saint-Basile, « parée et lavée », en présence du maire, des

échevins et des officiers de ville. Chacun des mariés reçut un cierge, une

pièce de douze sols pour l’offrande, une paire de gants et un anneau d’argent.

Après le mariage, ils furent conduits à l’Hôtel de ville, précédés des violons

et des tambours, où la dot de 250 livres fut remise à chaque ménage. En outre,

un festin y fut offert à tous les mariés et à leurs parents, au nombre de

trente personnes, et servi par les deux bedeaux de ville et les quatre hallebardiers,

« revêtus de leurs robes et habits ». On voit que la municipalité avait fait

largement les choses.

À côté de ces fêtes pittoresques, le XVIIIe

siècle apporte à notre ville des formes d’activité nouvelles. L’une des plus intéressantes

concerne l’imprimerie. Malgré son importance réduite et sa proximité de Paris,

Étampes vit s’établir un imprimeur dans ses murs, non pas seulement à la

Révolution, comme il a été dit et répété à tort, mais dès 1709. C’était un nommé

Jean Borde, issu d’une famille d’imprimeurs d’Orléans, né dans cette ville

en 1682, qui avait appris son art, d’abord, dans l’atelier de son père, puis,

à Paris dans d’excellentes maisons, entre autres chez le célèbre Coignard,

où il avait gagné l’estime de ses maîtres et « avait acquis les connaissances

nécessaires pour s’acquitter de sa profession avec honneur ». Depuis le milieu

du XVIIe siècle, l’exercice de cette profession était réglementé

; en 1704, un arrêt avait fixé le nombre d’imprimeurs dans chaque ville et

l’on ne pouvait installer d’imprimeries nouvelles sans une décision du Conseil

d’État ; en outre, le candidat devait passer un examen qui exigeait une culture approfondie.

Jean Borde avait satisfait à ces épreuves, « expliqué des vers latins et

lu des vers grecs ». Il ouvrit donc en 1709 une imprimerie à Étampes, où

il réédita (la première édition est jusqu’ici inconnue, mais peut-être fut-elle

faite déjà à Étampes la même année) un petit ouvrage connu aujourd’hui par

un seul exemplaire, qui n’existe même pas à la Bibliothèque nationale. Il contient

l’Office du Saint

Sacrement comme il se dit dans les paroisses et environs d’Étampes et la

Vie et les miracles des saints Can, Cancien et Cancienne, les patrons d’Étampes. On ne connaît pas d’autres publications

de l’imprimerie étampoise, mais il y en eut certainement, malgré son existence

éphémère, puisque dès 1712, Jean Borde quittait notre ville pour s’installer à

Orléans, où il mourut presque aussitôt. En 1719, le maire, les échevins et

les officiers de ville adressent une requête au Conseil d’État afin d’obtenir

le rétablissement de l’imprimerie locale, « pour le bien et l’utilité de

|77 la ville, attendu qu’il s’y présente journellement assez d’ouvrages

utiles au public pour qu’un imprimeur puisse s’y établir et y exercer avec

succès ». Il y avait deux candidats Michel Carlu, compagnon imprimeur à Paris,

qui avait fourni les preuves de sa capacité, fut agréé et demeura sans doute

l’imprimeur d’Étampes de 1720 à 1734, puisqu’on sait que la seconde imprimerie

subsista pendant ces quatorze années. Mais on ne connaît pas de pièce éditée

qui porte son nom. Peut-être est-ce lui qui publia, vers 1722, le poème bien

connu des Étampois, Le chien pêcheur, en vers latins et français, de Claude Charles Hémard de

Danjouan, petit-fils du maire René Hémard, dont on ignore l’éditeur original.

Le chien des Cordeliers d’Étampes, qui en est le héros, a-t-il vraiment existé

et recueilli des écrevisses parce qu’elles s’attachaient à ses longs poils

? C’est peu probable, d’autant moins qu’un auteur normand du XVIe

siècle, Philippe Le Picard, a conté une histoire tout à fait analogue. Mais

la légende était sans doute répandue dans Étampes. Si elle a inspiré à Charles

Hémard d’assez bons vers latins, ses vers français sont malheureusement bien

dénués de poésie et tantôt plats, tantôt d’une pesante emphase, qui répond mal

au pittoresque du sujet. Charles Hémard n’était pas cependant un esprit ordinaire.

Il faisait partie du petit groupe de lettrés et de savants étampois dont

nous parlerons plus loin.

Depuis 1734, il n’y avait plus d’imprimeurs à Étampes,

à cause du décès ou du départ de Michel Carlu à cette date, et parce qu’ensuite,

il ne s’était présenté personne pour lui succéder. Mais en 1757, François

Izenard, originaire de Poitiers, qui avait fait son apprentissage d’imprimeur

chez son oncle dans cette ville, ouvre une librairie à Étampes et bientôt

se rend compte « que non seulement il y pourrait subsister avec une imprimerie,

mais encore qu’elle y était nécessaire ». Il sollicite donc et obtient le

8 février 1759 de Louis-Philippe, duc d’Orléans et d’Étampes, l’autorisation

d’établir une imprimerie et de s’intituler « son imprimeur en la ville d’Étampes

». Mais à peine né, son atelier était interdit par un arrêt du Conseil, qui

supprimait les imprimeries dans un certain nombre d’autres petites villes

où l’autorité n’admettait pas leur utilité. Cependant, Izenard demeura libraire

à Étampes, en exerçant aussi l’art du relieur : l’église de Congerville possédait

encore, il y a quelques années, un missel et un graduel reliés par lui, comme

en faisait foi la signature. Il fit deux tentatives, en 1765 et en 1778,

pour obtenir du Conseil le rétablissement de son atelier typographique, mais elles

restèrent inutiles. En 1780, le maire et les échevins adressèrent la même

requête en sa faveur à l’intendant, toujours en vain. C’est seulement en

1790 que s’ouvrira, sous la direction de Claude Dupré, une nouvelle imprimerie,

à laquelle les événements révolutionnaires donnèrent beaucoup d’activité

et dont nous parlerons en son temps. |78

L’existence d’une imprimerie à Étampes dès 1709 et

les raisons qui furent invoquées avec insistance pour son rétablissement chaque

fois qu’elle fut supprimée montrent déjà que notre ville était alors animée

d’un certain mouvement intellectuel. On sait par ailleurs qu’elle comptait,

en effet, tout un groupe de gens fort instruits dans les matières les plus

diverses, qui se réunissaient chez M. Geoffroy (peut-être le grand’père de

Geoffroy-Saint-Hilaire) : Pichonnat, médecin, dissertait sur l’anatomie,

Claude-Charles Hémard, l’abbé Lemaître, curé de Notre-Dame, Michel Godeau,

recteur de l’université de Paris, né à Étampes et toujours en relations avec

ses compatriotes, représentaient les belles-lettres et Descurain, maître

apothicaire et botaniste, s’intéressait à toute l’histoire naturelle. Il

y eut là, pendant de nombreuses années, une manière de petite Académie, dont

tous les membres étaient entourés de respect et d’admiration et ce n’est

pas à cette époque qu’un Labiche eût pu ridiculiser l’Académie d’Étampes.

Le grand naturaliste Guettard, petit-fils de Descurain,

qui fut élevé dans ce milieu et nous l’ a fait connaître, atteste que les travaux

de ces excellents observateurs « les avaient rendus dignes de la plus célèbre

Académie ». Descurain était l’âme de ce petit groupe.

La botanique surtout le passionnait. Il avait constitué

un jardin d’expériences, où il réunissait les plantes singulières de la région et

des plantes étrangères que lui procuraient ses correspondants, en particulier

les Jussieu, professeurs au Jardin du roi, devenu aujourd’hui le Muséum d’histoire

naturelle. En outre, il avait rédigé un ensemble d’observations sur les plantes

locales, que publia, en 1747, son petit-fils Guettard, en y ajoutant un travail personnel,

sous le titre Observations

sur les plantes. Nous voyons ainsi que la répartition

des cultures a peu varié depuis cette époque, sauf en ce qui concerne la

vigne, très abondante alors, et que la flore indigène ne s’est guère modifiée

non plus. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver deux plantes rares dans

les stations mêmes signalées par Descurain, l’Aristoloche « dans le cimetière

Saint-Germain », aujourd’hui le cimetière de Morigny, et l’Asarum europaeum, plante extrêmement rare aux environs de Paris, qui continuait

de fleurir depuis le début du XVIIIe siècle dans le bois du Chesnay,

au-dessus de Brières, tandis que tant de choses ont disparu à jamais. L’autorité

de Descurain auprès de ses compatriotes était grande. Il avait fait des études

de médecine à Paris, sans avoir eu le temps de les achever, ce qui lui permit,

cependant, de soigner beaucoup de malades à Étampes et même aux environs

: c’est ainsi qu’il herborisait dans toute la campagne. Et lorsque survint

une aurore boréale, le 19 octobre 1726, l’effroi fut si vif qu’on fit aussitôt demander

à Descurain ce qu’il pensait de cette troublante apparition. II assura qu’il

n’y avait rien à craindre et « l’on se crut en sûreté, puisque Monsieur Descurain

pensait y être ».

Le plus grand mérite de Descurain fut peut-être de

déterminer |79 l’orientation de son petit-fils vers les sciences

naturelles. En effet, si Guettard est assez peu connu du grand public, il

est pourtant une des gloires de notre ville. Dirigé d’abord vers la médecine

par Bernard de Jussieu, l’ami de son grand’père, il étendit ses travaux à

toutes les branches de l’ histoire naturelle, botanique, zoologie, minéralogie,

paléontologie et dès l’âge de vingt-huit ans, il entrait à l’Académie des

Sciences. On lui doit de nombreuses découvertes ; la plus importante est

celle des volcans éteints d’Auvergne, dont il reconnut le premier la nature. Mais

nous ne saurions omettre qu’il fut aussi le premier à signaler la présence

d’ossements fossiles d’une faune froide (Renne et Mammouth) aux portes mêmes

d’Étampes, au-dessus de la maladrerie Saint-Lazare.

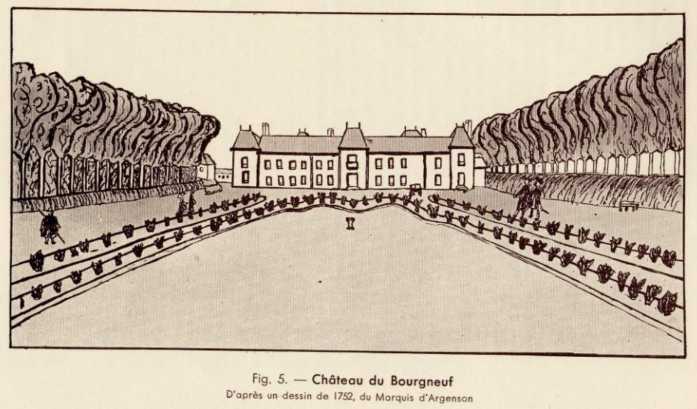

Pendant une partie du XVIIIe siècle, un

faubourg de notre ville connut une animation d’un autre ordre. C’est Saint-Pierre,

qui depuis longtemps déjà constituait une sorte de petite ville un peu à

l’écart de l’autre, avec son église, son prieuré, sa chapelle Saint-Symphorien,

son hôpital de Buval, ses écoles et enfin, son château du Bourgneuf. Le fief

du Bourgneuf et son château existaient dès le XVIe siècle2 et ils avaient appartenu

par acquisitions successives à Claude de l’Isle, seigneur du Grand-Boinville,

à François Roiger, seigneur de Mauchesne, à Bénigne Le Ragois, seigneur de

Guignonville, à Nicolas de Cœurs, et enfin à Alphonse-Germain de Guérin,

seigneur de Moulineuf, qui l’acheta en 1710. Ce dernier eût été, contrairement

à ses prédécesseurs, en état de conserver ce lourd domaine par le riche mariage

qu’il avait fait en épousant Henriette-Françoise Le Camus, fille du trésorier

général des états de Courtrai, mais il fut tué dès 1713 au siège de Fribourg-en-Brisgau.

Sa veuve épousa en 1721 Louis-Guy-Henri de Valori, qui devint ainsi seigneur

du Bourgneuf et le resta jusqu’à sa mort, en 1774, après avoir apporté dans

sa demeure et le petit bourg environnant une vie toute nouvelle. En effet,

le marquis de Valori3,

allié aux plus vieilles maisons de France, possesseur d’une immense fortune, qui

avait fait4 la

guerre avec Villars et rempli des missions auprès de Frédéric II, avait des

relations innombrables. Aussi, quand il venait au Bourgneuf, il y recevait

tant de monde que la cour devenait déserte5, disait-on. On y jouait la comédie et les réceptions

étaient fastueuses. Voltaire y séjourna souvent et il y subit une mésaventure

dont on fit grand bruit, non seulement à Paris, mais jusqu’à Berlin : poursuivant

de ses assiduités une servante farouche du marquis de Valori, il reçut d’elle

un bon soufflet. Le château avait été agrandi et aménagé par Valori. Il s’étendait,

avec ses dépendances et son parc, entre la rue Sadi-Carnot actuelle et la

rue de l’Alun. Il comprenait aussi « l’auditoire » du bailli, avant même

que le marquis de Valori fût nommé gouverneur et bailli d’Étampes, en 1767.

Il mourut en 17746,

à quatre-vingt-deux ans, et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Un fragment

de sa pierre tombale |80 a été retrouvé en 1927 lors de la démolition

d’une maison de la rue Évezard, où elle constituait une partie de cheminée

: image des bouleversements aveugles qu’accomplissent les hommes. Le petit-fils

du vieux marquis de Valori, Charles-Jean-Marie de Valori, lui succéda dans

sa propriété et dans sa charge de gouverneur et grand bailli d’Étampes, qu’il

exerça jusqu’à la Révolution. Il émigra en 1791 avec sa femme, qui était

la fille de Dupleix. Ses biens furent vendus au profit du domaine et sa belle demeure

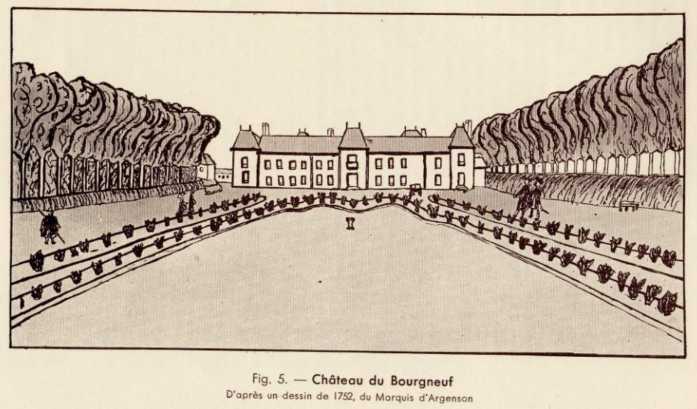

(fig. 5)7 fut

entièrement démolie. Quelques dépendances, comme le colombier, en subsistèrent

longtemps et c’est à notre époque même qu’on en acheva sans scrupules la destruction.

La bibliothèque, qui était considérable, fut cependant sauvée à la Révolution

et fait partie maintenant de la bibliothèque de l’Arsenal.

Au temps où nous parvenons, notre ville commence

à perdre sa physionomie ancienne. Les portes de son enceinte menaçaient ruine

on décida la démolition de plusieurs d’entre elles en 1771. La porte Saint-Jacques

fut abattue la première et remplacée par deux piliers à chapiteaux. Le fossé

de la fortification, en avant des murs, qui mesurait près de vingt mètres

de largeur, fut comblé sur la moitié de sa longueur dans la direction de

la rue Évezard, avec des déblais qu’on enleva de la rue du Rempart, pour

niveler son sol, auparavant très inégal. Deux allées de tilleuls furent plantées

sur la partie du fossé comblée, tandis que le reste fut conservé pour abriter

le jeu de paume, qui était très en faveur et se jouait jusque-là dans tout

le fossé. La porte Saint-Martin ou de la Barre, qui évoquait tant de souvenirs,

fut entièrement démolie, « jusqu’à un pied au-dessous du sol », la même année

1772, et l’on mit à sa place une simple barrière pour les droits d’entrée.

Déjà quelques années avant, le fossé avait été comblé et la muraille rasée

sur une douzaine de mètres en descendant vers les Portereaux. La porte du

Château ou des Lions fut remplacée par des piliers surmontés de deux lions.

Enfin, la porte Évezard fut abattue vers 1775 et des piliers, qui furent d’abord

élevés à sa place, s’écroulèrent presque aussitôt.

C’est aussi à cette époque, en 1774, que la foire

Saint-Michel, qui se tenait depuis le XIIe siècle près de la maladrerie

de Saint-Lazare, au lieu-dit Saint-Michel, fut transférée sur les promenades

du Port, agrandies par le comblement du fossé. On sait que le port ne fonctionnait

plus depuis un siècle ; les bassins avaient été comblés et l’on y avait planté

des ormes et des tilleuls. La foire était alors très brillante, parce que

le haut commerce de la ville et des alentours y participait en même temps

que les bateleurs et les fripiers.

Des mesures d’un autre ordre, prises soit par le

lieutenant de police, soit par le corps de ville, montrent que des conceptions nouvelles

commencent à s’imposer. Ainsi, les règlements relatifs à la propreté des

rues et même à l’hygiène sont renouvelés en 1779. Les habitants |81

sont tenus de balayer deux fois par semaine devant leurs portes « même jusqu’à

la moitié de la chaussée », d’arroser avant, en temps de sécheresse, et de

ne faire aucun amas de paille, fumier, pierres, tuileaux ou débris de légumes

dans les rues ; un entrepreneur est chargé d’enlever les tas de boue après

le balayage des habitants et de nettoyer les places publiques. Les bêtes

mortes doivent être « traînées dans les terres hors la ville et les faubourgs,

à un quart de lieue des maisons, routes et chemins et enterrées dans des

fosses profondes au moins de sept pieds ». Ces ordonnances étaient d’autant

plus justifiées que des épidémies fréquentes désolaient la ville. En 1754,

ce sont des « fièvres putrides » difficiles à déterminer, mais en 1781, c’est

la variole, qui fauche près de deux cents enfants en trois mois. La population,

très diminuée par les suites du siège de 1652, durant près d’un siècle, était

remontée en 1740 à 1.628 feux ; elle retombe, après les épidémies de 1754,

à 982 feux, mais à l’aube de la Révolution, elle dépasse 2.000 feux, à peu

près comme au milieu du XVIIe siècle.

La sécurité et la paix des habitants font également

l’objet des soins de la police urbaine. On interdit dans les rues les jeux dangereux,

le jet des boules de neige, les pétards et fusées, le tir de toutes armes

à feu, les charivaris, les essais de chevaux, les chiens errants. Mais l’éclairage

des rues fait totalement défaut : en 1788, M. de Poilloüe de Bierville réclame

en vain l’installation de réverbères.

Cependant, la municipalité marque son zèle à défendre

les droits de ses administrés, en particulier par un long et dispendieux

procès qu’elle entame, en 1764, contre le dernier exécuteur des sentences

criminelles du bailliage. On sait que ce titre pompeux s’appliquait tout

simplement au bourreau, mais cette dernière appellation était considérée

comme si infâmante que plusieurs arrêts de Parlements l’avaient interdite

et punissaient d’amendes ceux qui l’employaient. Dès une haute époque et

partout, des conflits s’ étaient élevés entre les habitants des villes et

le bourreau, en raison de la singulière manière dont étaient réglés ses émoluments.

En effet, d’une part, il était payé, à des tarifs divers, pour chacune de

ses interventions, qui étaient nombreuses et variées : attacher au carcan,

marquer et flétrir, fouetter aux carrefours, percer ou couper la langue,

appliquer la question, pendre, rouer, décapiter, brûler, rompre vif et ensuite jeter

au feu, ce qui était le plus chèrement indemnisé : 50 livres au présidial

de Bourges, en 1666. D’autre part, il touchait une redevance en nature, appelée

le droit de havage, qui consistait à prendre lui-même autant que sa main

pouvait contenir de céréales, de légumes, de fruits, d’œufs, etc., mis en

vente dans les marchés. Il était accompagné d’un valet, qui marquait à la craie

le dos des marchands qui s’étaient acquittés. Cette curieuse rétribution

fut abolie à Paris en 1721 ; mais |82 elle subsistait à Étampes,

en dépit des nombreuses contestations auxquelles elle avait déjà donné lieu

au XVIe et au XVIIe siècles. Le droit pour le bourreau

de prendre à la main les denrées du marché avait été remplacé par celui de

les mesurer au moyen d’une cuiller en fer, mais la dimension de la cuiller,

d’ abord fixée, avait constamment grandi et le bourreau ainsi que « les gens

de la lie du peuple qu’il employait » ne manquaient pas de la prendre comble,

au lieu de la prendre rase, et de lui donner des secousses pour y faire tenir plus

de choses. En 1760, les abus commis par le bourreau Desmorets causaient un

si grand tort aux marchands qu’ils commençaient à déserter le marché d’Étampes.

C’est ainsi que le maire et les échevins, s’appuyant sur le précieux mémoire

rédigé par Plisson au XVIIe siècle au sujet précisément des droits

du bourreau, portèrent l’ affaire devant le Parlement, qui donna raison à

la ville, par un arrêt de 1767. Le droit de havage était réduit à une perception

fixe, en argent, qui devait être levée aux barrières de la ville, sur les

grains et les légumes secs exclusivement. Ainsi ce vieil usage perdait enfin,

à la grande satisfaction des habitants, son caractère abusif et si curieusement moyenâgeux.

Desmorets fut le dernier bourreau d’Étampes. Il ne devait plus d’ailleurs

exercer souvent son office, puisqu’au cours du procès, la suppression en

est envisagée. Les exécutions avaient lieu place Saint-Gilles, à l’angle

de la rue Traversière, que l’on surnommait, à cause de cela, la rue de la

Femme-sans-Tête ou Monte-à-Regret. C’est là qu’étaient placés une potence pour

les condamnations capitales et un pilori qui servait, avec le carcan, à infliger

la peine du fouet ou de l’exposition, aggravée par l’écriteau infâmant. Ces

divers supplices reprirent activement à Étampes pendant la seconde partie

de la Révolution et dans les années suivantes, durant lesquelles les vols

et les brigandages se multiplièrent.

Notre ville nous offre à cette époque un exemple

des idées nouvelles et originales, qui surgissaient alors dans les esprits

de toutes les classes sociales, et de la hardiesse des conceptions et des

tentatives. Un chanoine de l’église Sainte-Croix, l’abbé Desforges, annonça

dans le Mercure de

France, en juillet 1772, qu’il avait trouvé le

moyen de faire voler les hommes en l’air dans un cabriolet. Il demandait

à ceux que cette invention, évidemment merveilleuse, pouvait intéresser une

somme de 100.000 livres, si son expérience réussissait, mais qui devait être préalablement

déposée chez un notaire. La curiosité de ces choses était telle qu’il trouva

la somme auprès de plusieurs habitants de Lyon, qui la remirent effectivement

à un notaire. L’abbé Desforges avait déjà construit sa machine : elle avait

la forme d’ une gondole, couverte pour mettre à l’ abri de la pluie, mesurait

environ 2 m. 25 sur 1 m. 15, et ne pesait que quarante-huit livres. Mais

le pilote pouvait emporter, en sus de son propre poids, une valise de quinze

livres. Toute la gondole était enduite de plumes |83 et surmontée,

en outre, d’un parasol de plumes. Deux rames, également à longues plumes,

maniées par le pilote, devaient assurer le maintien et la progression dans

les airs. Il paraît que la machine était, en principe, à l’épreuve des grands vents,

de la pluie, des orages et pouvait même servir de bateau, en cas de besoin.

Elle devait voler à la vitesse de trente lieues à l’ heure et pouvait faire

trois cents lieues par jour pendant quatre mois. L’abbé Desforges avait bien

prévu qu’il faudrait protéger l’homme contre la violence de l’air et pour

cela, il devait porter une grande feuille de carton sur sa poitrine et un

bonnet sur sa tête, avec des verres pour les yeux. On ne peut nier que cette invention

reposait sur une vue prophétique de ce qui devait être

réalisé dans l’avenir, mais là se borna le mérite

du pauvre chanoine puisqu’en dépit de tous ses efforts, il ne réussit pas

à s’envoler. Il avait hissé sa machine au sommet de la tour de Guinette,

au milieu d’un grand nombre de curieux. Installé dans son cabriolet, il donna

le signal du départ, « les ailes se déployèrent et se mirent en mouvement

avec une grande vitesse », mais dès qu’on le lâcha, il retomba à terre. Il

en fut quitte pour une contusion au coude. Il paraît que sa foi dans son invention

n’en fut pas ébranlée, mais on ne connaît pas de lui d’autres tentatives.

S’il avait rencontré en France beaucoup de railleurs ou d’indifférents, il

n’en fut pas de même à l’étranger, « où l’on s’attendait, en plusieurs endroits,

le voir arriver dans sa gondole aérienne ». Sachons-lui gré, au moins, d’avoir

porté loin le nom de notre ville, associé à l’idée d’un rêve merveilleux

et non absurde, puisqu’il devait être un jour une réalité. Malgré son échec,

Desforges n’est pas tombé dans l’oubli et son effort permet de considérer

Étampes comme un des berceaux de l’aviation.

29

Gentilhomme de Beauce,

Qui reste au lit quand

on rac’mode ses chausses.

(Illustration de l’humoriste chartrain Auguste Hoyau,

pour Le Messager

de la Beauce et du Perche, l’almanach bien connu,

aujourd’hui disparu).

02. Gentilshommes de Beauce

2

Par le comte R. de Saint-Périer

« Gentilhomme de Beauce, disait-on jadis, se couche

quand on lave ses chausses », pour donner à entendre qu’il n’en possédait qu’une

paire. Cette indigence n’était pas spéciale aux Beaucerons ; il est probable

qu’on en eût pu dire tout autant des gentilshommes berrichons, poitevins

ou bretons et que la Beauce a été choisie, dans ce dicton, pour former une

assonance avec chausses. L’état de la noblesse campagnarde, avant la Révolution,

excellement étudié par M. de Vayssière, nous offre des exemples analogues

en toutes provinces. Mais c’est dans la nôtre que nous voudrions aujourd’hui

rappeler quelques traits de la vie sans éclat de la noblesse locale.

Certes, la Beauce posséda, aux XVIe, XVIIe

et XVIIIe siècles, de grands domaines, appartenant à des financiers

ou à des hommes de cour, enrichis par l’intrigue ou la faveur, et quelquefois

par leur talent. Leurs châteaux, à la mode du jour, entourés de beaux jardins

et de vastes parcs, avaient parfois remplacé les forteresses médiévales,

bien rares maintenant dans notre région. On chercherait, en vain, au Puiset,

les restes du château d’où Hugues du Puiset menaçait les communications entre

Étampes et Orléans, comme le sire de Montlhéry 8 commandait la route entre Étampes et Paris.

Le petit roi de l’Ile-de-France, dont les |38 successeurs devaient,

au cours des siècles, annexer toute la France, tremblait devant ces puissants

vassaux et Philippe Ier disait à son lit de mort, à son fils «

je vous laisse deux redoutables ennemis : le sire de Montlhéry et le sire

du Puiset ». Quelques vestiges demeurent cependant, de ces édifices du moyen-âge

: nous citerons, près d’Étampes, le château de Farcheville construit en1291

par Hugues de Bouville, qui fut tué, à la bataille de Mons-en-Puelle en 1304.

On y voit la ligne des remparts avec le chemin de ronde, une cuisine voûtée,

avec un puits intérieur qui permettait d’alimenter le château en eau au cours

des sièges, et une chapelle édifiée en 1304, dont le plafond à caissons,

malheureusement très dégradé, est orné de peintures représentant des anges

qui jouent de divers instruments de musique.

Au XVe siècle, la plupart de ces forteresses

sont démantelées, dans notre Beauce, qui fait alors partie du domaine royal,

et c’est dans les villages que les gentilshommes habitent « l’Ostel » qui remplace

l’antique château-fort. Ces villages sont fortifiés pour la plupart, afin

de résister aux incursions constantes des pillards et gens de guerre et le

seigneur y remplit l’office de commandant de la place. En 1500, le seigneur

de Poilloüe est « capitaine pour le Roi du bourg fortifié de Saclas ». Ces

ostels seigneuriaux, comparables aux casas solariegas

espagnoles, ont, pour la plupart disparu. Cependant, on en peut citer quelques-uns

dans la région d’Étampes, qui nous est familière : à Saclas, à Estouches,

à Guillerval, à Bleury, on retrouve, dans les maisons de ferme, ces hauts

combles, surmontant des logis quadrangulaires accostés d’une tour polygonale

où s’élève l’escalier, qui sont les derniers restes de ces demeures rustiques, mi-citadines,

mi-guerrières, où le gentilhomme rural menait la vie simple et rude du soldat

et du laboureur.

Au XVIe siècle, si les villes, comme Étampes

s’ornent d’édifices aux décorations gracieuses qui rappellent le goût italien,

fort à la mode alors, l’architecture ne change guère dans les campagnes.

C’est toujours le style simple du siècle précédent, avec quelques détails,

fenêtres à meneaux ornés, portes à tympan décoré, où s’affirme un goût délicat

de l’ornementation. Les gentilshommes sont toujours chargés de la défense

des « villes et bourgs fortifiés ». Ils exploitent leurs terres, chassent

avec ardeur, vont parfois en Italie aux guerres du roi, mais reviennent en

leur village, où ils assurent l’ordre et dont ils défendent les habitants.

Les guerres de religion leur en fournissent de trop fréquentes occasions

et les désordres de cette période troublée ne sont pas moindres en Beauce

que dans les autres provinces du royaume. Les reîtres de Condé brisent, à

leur passage à Étampes, les têtes des statues qui décorent le beau portail

du XIe siècle de Notre-Dame, avant de gagner Auneau où ils sont

taillés en pièces par le duc de Guise en 1587. Les gentilshommes prennent

parti pour ou contre le roi de Navarre. 38||48

À Étampes, on se réunit pour signer la Ligue le 19

août 1587, et l’ardeur politique est si grande que l’on fait participer des enfants

à cet acte solennel : Urban de Poilloüe âgé de 17 ans et son frère Abel âgé

de 13 ans, dont le père est mort, signent avec les autres seigneurs du pays.

D’autres ont embrassé la Réforme et la guerre des

partisans se poursuit. Cette même année 1587, François de Prunelé, un des chefs

protestants de notre région, est assassiné par les ligueurs, près de Tignonville.

Après cette période sanglante, la vie en Beauce se

pacifie et malgré les désordres de la Fronde qui désolent Étampes en 1652, les

campagnes goûtent une paix inconnue depuis près d’ un siècle. Les murs qui

entouraient les villages sont rasés, les gentilshommes, suivant la centralisation

qui fut l’œuvre de la royauté devenue toute puissante, entrent comme officiers

dans les armées du roi. Quelques-uns y poursuivent une longue carrière, gravissant

un à un les degrés de la hiérarchie, contrairement aux nobles de la Cour

qui trouvent parfois dans leur berceau le brevet de colonel et doivent trop

souvent leur élévation jusqu’au grade de maréchal de France à leurs appuis

et à leur naissance plus qu’à leur valeur militaire. Cette lente accession

aux grades supérieurs oblige nos gentilshommes à de longues années de service.

C’est ainsi que César Joachim de Saint-Périer, né à Corbreuse en 1662, ne

fut nommé qu’en 1734 lieutenant -général des armées, après avoir pris part,

durant 55 ans, à toutes les guerres de la fin du règne de Louis XV. Il mourut à

87 ans, commandant encore l’artillerie du département de Flandre. Son neveu,

César Joachim de Poilloüe de Saint-Périer, entré dans l’artillerie comme

officier pointeur en 1747, à 13 ans, fit les six campagnes d’ Allemagne,

assista aux batailles de Laufeld, Crefeld, Minden, Filimausen, Grabinslen,

fut blessé à Maestricht et servit encore dans l’armée de Condé, pendant l’émigration,

à près de 60 ans.

Nos gentilshommes beaucerons ne demeuraient pas tous

si longtemps éloignés de leur province.

... Les champs de la Beauce avaient leurs cœurs,

leurs âmes... a dit justement Vigny. En général,

ils servaient vingt ou vingt-cinq ans, gagnaient la croix de Saint-Louis

et revenaient en Beauce pour n’en plus quitter les vastes horizons. Âgés

de 45 à 50 ans, ils épousaient la fille d’un seigneur voisin et vivaient noblement,

comme on disait alors. Le |49 gouvernement de leur bien, médiocre

le plus souvent, et très morcelé, leur donnait de grandes occupations, à

cause de la complexité des droits féodaux et de la variété des juridictions

de l’ancien régime. La chasse les occupait aussi ; ce sont les « gentilshommes

à lièvre » comme disait dédaigneusement Louis XIV, qui méprisait en eux la simplicité

de leurs équipages, en oubliant les services rendus aux armées par ces braves

gens et leur dévouement absolu.

Si, à cette époque, le gentilhomme n’était plus le

défenseur du village, par suite de l’organisation d’une armée et d’une police régulières,

il demeurait le conseiller, le protecteur, souvent le meilleur ami des habitants.

On le voit aux innombrables filleuls dont étaient gratifiés les gentilshommes

beaucerons. Peu de baptêmes où ils ne fussent parrains, peu de mariages où

ils ne signaient point avec les mariés et leurs parents. Ils étaient fort jaloux

de leur noblesse et de ses prérogatives et exigeaient, comme la loi le prescrivait

en ce temps, l’hommage féodal de leurs vassaux. Cet hommage comportait encore

au XVIIIe siècle, un apparat solennel. Le vassal devait se présenter

devant la demeure du suzerain, sans ceinturon, épée, dague ni éperons, tête nue.

Il mettait un genou en terre et « demandait à haute et intelligible voix,

par trois diverses fois, si ledit seigneur suzerain ou autre ayant pouvoir

de recevoir ses vassaux en foy et hommage était au dit lieu et château, et

en signe d’humilité devait baiser l’un des jambages de la principale porte

dudit château. Tel était, du moins, le cérémonial officiel, mais dans la

plupart des cas, il n’était pas observé. On se contentait d’envoyer par un huissier,

une pièce indiquant les formalités requises et dressées par un notaire. Car

les notaires étaient alors appelés pour tous les actes, transactions, contrats

même de très minime importance, pour lesquels nous nous contentons aujourd’hui

d’une simple lettre ou même d’un accord verbal. Et l’on dressait par devant l’homme

de loi de longs mémoires diffus, en ce jargon judiciaire, conservé du moyen-âge

où s’accumulent les redites et les périphrases et dont l’usage, aujourd’hui

encore, n’est pas complétement perdu dans les études notariales. Aussi les

notaires étaient-ils nombreux dans les campagnes et les gentilshommes leur

confiaient des missions parfois singulières. C’est ainsi qu’en 1602, au mois

de juin, Jacques et Robert de Paviot, habitant à Varennes, au bailliage de

Clermont-en-Argonne, envoyaient leur notaire, Lestaleux, à Boissy-le-Sec,

près d’Étampes, pour s’assurer que Charles de Paviot, seigneur de Boissy,

dont la famille était établie en ce lieu depuis le XIVe siècle,

était bien leur parent. Lestaleux mit six jours à accomplir le voyage. Charles

de Paviot le reçut courtoisement, le mena à l’église de Boissy où il lui

montra ses armes « peintes en plusieurs vitraux », lui déclara que « Sa maison

était vieille de 4 à 500 ans », ce qu’il « ferait voir par preuves, quand

le besoin serait ». 49||5

Muni de ces renseignements, Lestaleux remonta à cheval

et regagna l’ Argonne où il rédigea un bel acte, relatant sa visite en Beauce

et tirant de cette entrevue avec Charles de Paviot des conclusions tout à

fait erronées sur les prétentions de ses clients.

Joseph de Tarragon, seigneur de Mainvilliers, près

de Pithiviers, avait fait une curieuse convention avec son notaire, en 1788

; il le logeait gratuitement dans une maison qu’il lui avait fait construire,

à charge par le notaire d’exécuter aussi gratuitement tous les actes qui

concernaient la châtellenie de Mainvilliers et sa justice. Etant donné la

multiplicité de ces actes, ce loyer était peut-être plus lourd qu’il ne paraît

tout d’abord.

Les honneurs ou « prééminences » accordées à l’église

paroissiale, aux seigneurs, donnaient souvent lieu à des querelles entre

eux. Le seigneur prééminent devait recevoir le premier, à la messe du dimanche,

l’eau bénite et le pain bénit. Et c’était un sujet de violentes protestations

quand le curé enfreignait ce droit. Parfois même, les choses allaient plus

loin. C’est ainsi qu’en 1658, à Bonnevaux, nous voyons Guy de Poilloüe, seigneur

du lieu, « battre et violenter » le sacristain qui avait présenté d’abord aux

Bienvenu, co-seigneurs de Bonnevaux, le pain bénit. D’où plainte et procès

devant le Parlement entre Guy de Poilloüe et

François de Bienvenu, procès qui après de longs débats,

se termina cependant par un accord amiable en dépit de l’irritable susceptibilité

des deux gentilshommes. |6

Il fallait aussi s’occuper de l’établissement des

enfants. Ceux-ci étaient nombreux : les familles de dix ou douze enfants

n’étaient pas rares et les maigres revenus de la terre suffisaient à peine

à leur entretien. Les filles épousaient des gentilshommes voisins ou entraient

en religion ; les garçons partaient pour l’armée souvent très jeunes. Pour

leur acheter une charge dans un régiment d’élite, comme leur noblesse le

leur permettait, les parents empruntaient et connaissaient la gêne. Il fallait

aussi entretenir le jeune officier, dont la solde n’était pas suffisante pour

qu’il tint un rang honorable à côté des fils de la riche noblesse de cour.

Il fallait encore engager des hommes pour leur corps, afin de les faire bien

voir du colonel, toujours à la recherche de nouvelles recrues. Nos gentilshommes

n’y manquaient pas et nous voyons Jacques Auguste de Poilloüe, seigneur de

Bonnevaux, consigner ses dépenses, en 1745, ces deux mentions relatives à

son fils, le chevalier de Bonnevaux : « J’ai fait faire au chevalier un habit

uniforme et une veste et une culotte de velours cramoisi, le tout coûte 204

livres. Le 2 décembre j’ai engagé le nommé Louis Moineau, dit Saint Martin, natif

de la paroisse de Saint-Martin d’Étampes et je lui ai donné six livres pour

boire à la santé du roi ».

Accablés d’enfants, jouissant d’ une maigre pension

accordée parcimonieusement à ces anciens soldats, alors que les hommes de

cour se partageaient les faveurs royales, ne tirant de leurs terres, morcelées

et de médiocre étendue, que des revenus insuffisants, les gentilshommes beaucerons

connurent même la misère. Leurs demandes, le plus souvent repoussées, sont

parfois poignantes, comme celle de Marc-Antoine d’Averton, ancien major de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Milly en 1757 « qui ne peut

subsister que par une grande économie, n’ayant d’autre ressource qu’une pension

de 1200 livres accordée par le roi en raison de 30 ans de service et de blessures reçues

en différentes affaires », et dont les sept fils étaient à l’ armée.

On sait de reste que c’était la condition ordinaire

des gentilshommes campagnards, même en une province de terres riches et fertiles

comme en Beauce. Ils se résignaient cependant, pleins de courage et de dignité,

conservant à l’égard d’un régime qui ne faisait rien pour eux, un attachement

de tradition, dont l’abnégation leur semblait naturelle. Et malgré leur gêne

ils se montraient pitoyables aux plus malheureux qu’eux. Nous trouvons, dans

le livre de comptes de Jacques Auguste de Poilloüe de Bonnevaux, que nous

avons déjà cité, cette mention, inscrite avec la minutie que l’ancien officier

apportait dans la rédaction de ses dépenses, souvenir du temps où il devait contrôler

les comptes de sa compagnie, au régiment d’ Artagnan : « Après avoir compté

les anciens arrérages que Claude Lhoste me devait, il s’est trouvé me devoir

la somme de 230 livres, mais ayant égard à la misère et à la pauvreté dudit

Lhoste et de sa famille je lui ai fait remise de la dite somme et lui ai

donné par charité une quittance générale ». |7

À la Révolution, beaucoup émigrèrent, si attachés

à la personne du Roi, qu’ils ne connaissaient guère cependant, que la Patrie leur

paraissait être là où il se rendait. D’autres, restés dans leurs terres,

traversèrent la tourmente grâce à l’affection des habitants de leur pays,

qui ne voulurent point les dénoncer. Enfin, moins heureux, beaucoup d’entre

eux, expièrent sur l’échafaud révolutionnaire, les fautes que d’autres avaient

commises.

Au retour de l’émigration, ils reprirent leur vie

modeste ; on vit se rouvrir les vieux hôtels des petites villes où les plus

fortunés de nos gentilshommes venaient passer l’hiver. Étampes, Pithiviers,

Châteaudun, Vendôme, avaient alors une société de vieilles familles locales,

abritant leur rancœur contre Bonaparte dans ces demeures aux lignes un peu

sévères, mais de bon air, au fond des cours au pavé raboteux, s’ouvrant sur

la rue par une porte majestueuse flanquée de bornes.

Puis, ce sont les temps modernes, l’époque du développement

industriel, la mobilité des événements et des hommes à côté de la vie lente,

paisible, un peu endormie de nos anciennes provinces.

Bien peu de ces familles de vieille souche beauceronne

habitent encore leur région. Emportées par les nécessités de la vie actuelle,

elles se sont dispersées et ne savent plus rien, pour la plupart, des traditions

et des idées qui ont soutenu leurs pères.

Cependant, le souvenir de ces gentilshommes de Beauce

demeure encore en quelques coins de notre vieille province. Un mur à demi

écroulé, dont le lierre couronne le faîte, indique l’emplacement d’un parc

que la culture a remplacé, un pignon aperçu entre deux hangars, dans une

cour de ferme, rappelle la gentilhommière d’autrefois, un écusson martelé

au-dessus d’une porte évoque un fief, dont le nom seul a subsisté. Et nous

croyons alors, dans la brume dorée qui s’ élève au couchant sur la vaste plaine

qui fut leur berceau et qui est maintenant leur tombe, voir nos bons gentilshommes

revenir à cheval au logis, graves, un peu solennels dans leurs habits brodés,

un peu naïfs aussi, mais si pleins de résignation, de courage et d’honneur,

qu’ils nous semblent résumer toutes les qualités de la race, tout ce qu’a

de grand, de fier et de désintéressé, l’âme française.

Comte de Saint-Périer.

Portrait de Louis-René

de Poilloüe de Bonnevaux, fils de Jacques-Auguste

03. Les Dépenses d’un gentilhomme

étampois au XVIIIe siècle 3

À l’époque actuelle9 10

où chacun a lieu de se plaindre du prix de la vie, il peut être intéressant

de rechercher comment vivait un gentilhomme à Étampes, vers le milieu du

XVIIIe siècle.

Nous avons un livre de comptes qui fournit des indications

à cet égard. C’est un registre relié en vélin blanc, fermé par deux petites

courroies de cuir, contenant environ trois cents pages de ce papier ancien,

à peine jauni par le temps, que nous ne connaissons plus aujourd’hui.

Il appartient à Jacques-Auguste de Poilloüe, Chevalier

de Bonnevaux, né le 30 octobre 1694, fils de Louis de Poilloüe de Bonnevaux

et d’Angélique-Clémence Hémard, dame et héritière du Petit-Saint-Mars. Capitaine

au régiment d’Artagnan en 1712, il épousa en 1719 Marie-Catherine Foudrier

de Boisrevaux dont il eut dix enfants. Il quitta bientôt l’armée pour se

retirer à Étampes, où il appartenait à la paroisse de Saint-Basile. Sa vie semble

avoir été tout entière consacrée à l’ éducation de ses enfants et à l’administration

de ses biens qui n’étaient point considérables. Sa fortune s’élevait, dit-il,

à 31.360 livres. Elle était constituée par des terres sises à Saclas, à Étampes,

à

Morigny, à Mainvilliers, à Marolles, etc. et par

une action et deux dixièmes d’action de la Compagnie des Indes.

La modicité de sa fortune l’ obligeait à une surveillance

incessante : il s’occupait lui-même du fagotage de ses bois, de ses fermages

et redevances, de ses vendanges, c’était le temps où les vignes étaient prospères

dans la région d’Étampes. Et il tenait un compte scrupuleux de toutes ses

dépenses. Elles n’étaient point très élevées pour sa vie ordinaire, si nous

nous en référons à cette note :

« Le vingt de mars mil sept cent cinquante et un,

j’ai conté avec maître Pinet mon boucher, de toute la viande que nous avons mangée

pendant la précédente année. Le tout est monté à la quantité de 1.450 livres

pesant, qu’il m’a fait payer sur le pied de cinq sols 6 deniers la livre.

Le tout fait la somme de 397 livres. »

Heureux le temps que celui où la viande valait cinq

sous la livre !

Ce prix subissait d’ailleurs des modifications légères,

suivant les années ; en 1753, de six sols six deniers.

M. de Bonnevaux mangeait aussi du gibier, mais également

à peu de frais, comme en témoigne la mention suivante de l’année 1755.

« Le dix août j’ai donné au nommé Durand garde de

Maisse, une commission pour garder mes bois et ma chasse sur l’étendue de

mes fiefs de la Motte d’Arcis et du Boulay de Bonnevaux, aux gages dont nous

sommes convenus, à la charge de ne point chasser ailleurs que sur les dits

fiefs et de se conformer aux règlements des chasses et de me donner du gibier

dont je lui paieray pour chacques pièces cinq sols. »

Et ainsi M. de Bonnevaux acquit quatre-vingt-sept

pièces de gibier pour la modique somme de 18 livres. Dans cette liste figurent

des perdreaux rouges et gris, des lapins, des lièvres, des bécassines, des

cailles, et même, détail singulier, un héron butor.

L’entretien des bois à cette époque n’était pas non

plus très onéreux. Au mois de décembre 1769, M. de Bonnevaux fait planter

« autour du pré apelé le Saint-Foin, 116 peupliers d’Italie qui lui coultent

huit sols chacun et quatre sols pour les planter. »

Nous savons aussi quels gages il donnait à ses domestiques

:

« Le 10 décembre 1754, j’ay conté avec Antoine Tardif,

dit Saint-Jean, mon domestique, des gages que je luy dois à raison de 60

livres par an. »

Cependant ces gages sont portés à 75 livres à partir

du 1er octobre 1755. Mais il ne faudrait point croire que Saint-Jean

fût vêtu comme un maître jacques. Bien au contraire, « le 1er

de janvier 175611,

M. de Bonnevaux fait faire à Saint-Jean un habit, veste et culotte, plus

au dit pour un chapeau bordé en argent. » Et le 1er novembre 1756,

il lui fait faire encore « une veste de peluche avec des parements de velours

cramoisi. »

Malgré ses gages modestes, Saint-Jean vivait sans

doute heureux chez son maître, car nous le trouvons encore au service de

Mme de Bonnevaux plus de trente ans après, recevant toujours «

soixante et quinze livres pour une année. »

Il semble donc qu’en dépit de sa médiocre fortune,

M. de Bonnevaux dût vivre à l’aise. Il n’en était rien cependant parce que

l’entretien et l’établissement de ses enfants lui coûtaient de gros sacrifices.

Son fils René-Louis, le Chevalier, était lieutenant

au régiment de Luxembourg et venait passer ses congés chez son père, avec son

frère Jean-Baptiste, seigneur d’Izy, officier au même régiment.

Nous trouvons en l’année 1746 les dépenses faites

pour les deux frères :

POUR LE CHEVALIER.

Pour des bas à Paris et autres bagatelles. 12

livres

Pour son cheval limousin. 60

—

Pour son cheval auvergnat.

60 —

Pour trois mois d’un maître à danser. 7 livres

10

Pour une boucle à cheveux.

3 —

Pour deux paires de souliers.

8 —

Pour le ferrage de ses deux chevaux, etc. 4 —

POUR D’IZY.

Pour l’habit uniforme. 60 livres

Pour une épée. 8 —

Pour trois mois d’un maître à danser. 7 livres

10

Pour faire habiller ses deux

valets. 10 —

Donné en partant pour le régiment.

200 —

Le 26 novembre 1747, les deux frères arrivent de

nouveau à Étampes avec trois valets et quatre chevaux.

Le 20 décembre, M. de Bonnevaux fait faire au Chevalier

« un habit uniforme et une veste et une culotte de velours cramoisi. Le tout

coutte deux cent quatre livres ».

En février 1748, il achète pour d’Izy un cheval de

cinq ans moyennant 80 livres. En outre, M. de Bonnevaux se chargeait de recruter

des soldats pour les régiments de ses fils. On sait qu’à cette époque il

n’y avait pas de tirage au sort. L’armée était uniquement composée d’engagés

volontaires et le recrutement en était parfois malaisé. Il fallait attirer

les jeunes gens par des pourboires, des promesses d’ avantages pécuniaires,

faire miroiter à leurs yeux la perspective flatteuse de la gloire et du butin.

Des sergents recruteurs étaient officiellement préposés à cette mission.

Mais les officiers s’occupaient eux-mêmes d’engager des hommes pour leur

régiment et pendant qu’ils étaient en campagne, leurs parents se chargeaient

du même soin.

M. de Bonnevaux ne s’en faisait pas faute ainsi que

le prouvent les notes suivantes :

« Le samedi 19 décembre 1744 le nommé Cananaux anbaucheur

et tambour à Estampes a battu la quesse pour la recrue du Chevalier. Je luy

ay donné 1 livre 10.

« Le 2 février 1745, j’ay engagé le nommé Jacques

Guérin, natif de la paroisse d’Étréchy. Je luy ay donné 3 livres pour boire et

j’ay donné aux deux embaucheurs qui me lonst ammené 6 livres.

« Le deux décembre 1745 j’ay engagé le nommé Louis

Moineau dit Saint-Martin, natif de la paroisse de Saint-Martin d’Estampes

lequel s’est engagé pour servir en qualité de soldat pendant six années.

Je lui ay promis de luy faire donner trente livres en arrivant au régiment.

De plus, je luy ai donné six livres pour boire à la santé du Roy. »

Enfin, les officiers devaient acheter leurs charges.

C’était une lourde dépense, qui dépassait même les possibilités de M. de Bonnevaux,

puisque nous relevons cette note :

« Le 10 décembre 1746, jay emprunté pour avoir une

compagnie au Chevalier, la somme de 5.000 livres, par contrat passé devant

M. Sauvage, notaire à Paris. »

M. de Bonnevaux était un père trop généreux pour

que sa modeste fortune ne fût point rapidement entamée. Aussi trouvons-nous

à diverses dates la mention d’emprunts faits à des « bourgeois de Paris,

aux dames Religieuses de la Congrégation d’Estampes, aux Pères Barnabites,

etc. », emprunts dont les intérêts absorbaient une grande partie des faibles

ressources de M. de Bonnevaux.

Mais ses fils ne furent point ingrats. L’aîné, connaissant

sans doute la situation obérée de son père, renonce en sa faveur le 14 mars

1747, aux avantages que sa grand’mère, mère de M. de Bonnevaux, lui avaient

assurés par testament. |2 Rare exemple de désintéressement ! D’autre

part ; M. de Bonnevaux eût la satisfaction de voir, avant sa mort, plusieurs

de ses fils atteindre une situation assez élevée dans la carrière qui lui

avaient coûté tant de sacrifices. En particulier, son fils Louis-René fut

nommé Lieutenant-Colonel du régiment de Royal-Lorraine et Chevalier de Saint-Louis

en 1757, dès l’âge de 31 ans et brigadier des armées du Roi en 1766. C’est

encore le registre de M. de Bonnevaux qui nous apprend ces nominations, car

il offre plus qu’un aride exposé des comptes ; c’est une manière de Livre de raison, de ces livres où nos pères inscrivaient à côté de leurs recettes

et de leurs dépenses les événements principaux de leur vie et de leur temps.

M. de Bonnevaux consigne les noms et le jour de naissance

de tous ses enfants, leur mariage, les étapes remarquables de leur carrière.

Il confie aussi à ce cahier les dates douloureuses de sa vie. Ce n’est pas

sans émotion qu’on lit à la suite d’un banal compte d’ écurie :

« Mon pauvre fils aîné a esté tué d’un coup de canon

au siège de Berg-op-Zoom, à la tranchée, la nuit du 19 au 20 d’aoust 1747. Il

avait esté nommé quelques jours devant capitaine en segond des mineurs...

»

Et les comptes, en cette page, sont demeurés inachevés,

comme si la force lui avait manqué pour les poursuivre.

Ces quelques notes, bien qu’éparses, nous font connaître

le cœur de M. de Bonnevaux. C’était un homme sensible à la misère des humbles

et qui s’efforçait de les adoucir dans la mesure de ses faibles moyens.

Ainsi trouvons-nous au mois de novembre 1766 :

« Après avoir conté des anciens arrérages que Claude

Lhoste me devait, il s’est trouvé me devoir la somme de 230 livres, mais ayant

égart à la misère et la pauvreté du dit Lhoste et de sa famille, je luy ay

fait remise de la ditte somme de 230 livres et luy ay donné par charité une

quittance générale. »

M. de Bonnevaux vécut jusqu’à un âge avancé. En 1770,

alors qu’il avait 76 ans, il tient encore ses comptes avec la même exactitude

scrupuleuse et note de temps à autre un fait qui l’a frappé. Ainsi nous trouvons

:

« le 16 may 1770, Mgr le Dauphin a esté

marié à Versailles. Le 30, beau feu d’artifice à Paris, mais par un fascheux

accident, il a péri plus de 200 personnes. »

« Ce fascheux accident » est la terrible bousculade

qui se produisit place Louis XV et que le malheureux Louis XVI regarda comme

un funeste présage pour son règne.

En 1771, M. de Bonnevaux n’écrit plus. Une écriture

de femme apparaît. Sans doute celle de Mme de Bonnevaux, qui relève

les comptes avec un soin pareil, mais sans y joindre les quelques faits personnels

que nous aimions à trouver sous la plume de son mari. Il mourut à Étampes,

le 16 février 1773 et fut inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint-Basile.

M. de Bonnevaux vécut une longue vie non exempte

de tristesses, ni de gêne, mais du moins put-il emporter en mourant la satisfaction

d’avoir accompli modestement son devoir de chaque jour et de s’être, jusqu’au

bout, dévoué pour les siens.

Dr de Saint-Périer.

iïfev

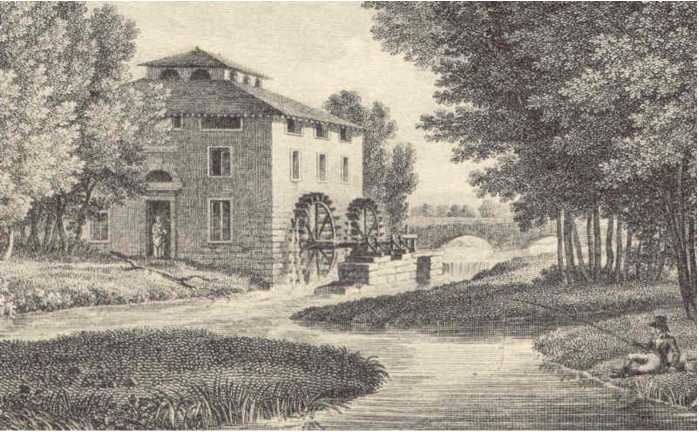

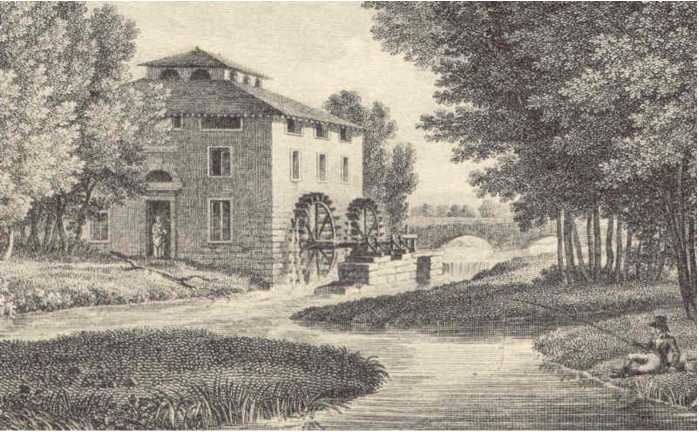

Fig. 1. - La ferme de

Mesnil-Girault en 1764.

04. Une ancienne vue de

Mesnil-Girault >«

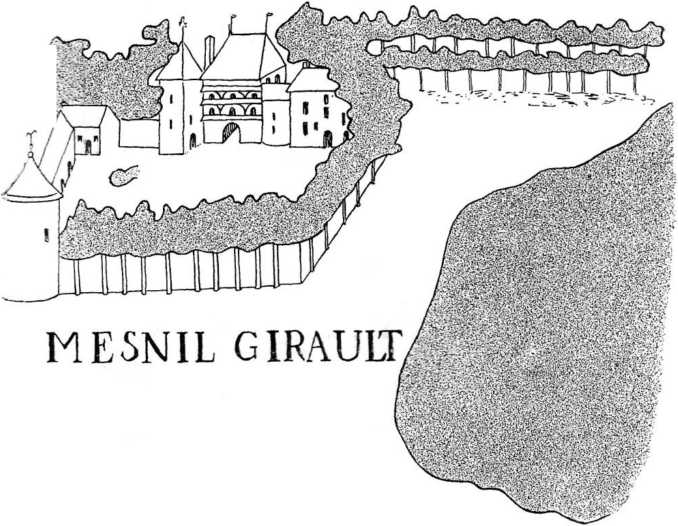

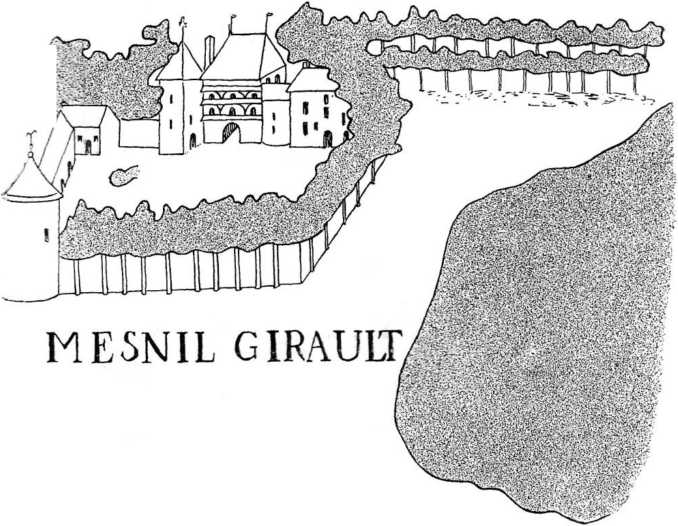

Il existe à Versailles12 13 un plan de la terre de La Montagne dressé

pour Pépin, seigneur de La Montagne, en 1764, qui comprend un dessin de Mesnil-Girault.

Ce dessin (fig. 1) nous montre qu’à cette époque la ferme de Mesnil-Girault

comprenait encore un grand bâtiment à l’entrée, haut de deux étages et coiffé

d’un comble élevé, orné de deux girouettes. À gauche, une tour carrée à comble

pointu, terminée également par une girouette, accostait le bâtiment central

qu’un passage couvert |48 faisait communiquer avec une maison

d’habitation moins élevée. Des bâtiments d’exploitation occupaient le côté

gauche de la cour et s’appuyaient sur une grosse tour ronde qui se reliait

au mur d’enceinte. De grands arbres formaient un rideau à l’extérieur et une

avenue bordait la route d’accès à l’est.

La très ancienne origine de la ferme de Mesnil-Girault

nous |49 a paru mériter la publication de cette figure qui, sans

avoir la valeur d’un document photographique, doit cependant donner, dans

son ensemble, une idée assez exacte de ce qu’était la ferme au milieu du

XVIIIe siècle. On sait que Mesnil-Girault formait une châtellenie

déjà citée dans des lettres de Philippe-Auguste, en 119414. En 1229, on trouve

Geoffroy de Mesnil-Girault, puis en 1240, Jean et Pierre de Mesnil-Girault,

seigneurs de la terre ou d’une partie seulement de la châtellenie. En effet,

dès 1224, le chapitre de l’église Sainte-Croix d’Orléans apparaît comme le seigneur

le plus important de Mesnil-Girault. À cette date, le chapitre affranchit