|

BHASE n°34

(novembre 2016)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page

est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique

et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes

et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de ce

numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase034w.pdf

|

|

|

Le monde des Saint-Périer — tome 4

LE SUD-ESSONNE RENAISSANT

Préface. — Bibliographie. — 01. La Renaissance.—02.

Les Guerres de Religion. —

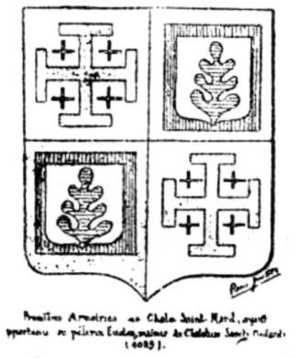

03. Le privilège de Chalo-Saint-Mard. —

04. L’écu des Hurault à Morigny. — 05. Les Villezan,

seigneurs de la Tour de Guillerval. —

06. Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche.

—

07. Carreaux de la Renaissance au Musée d’Étampes.—08.

Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise. — 09. Borne armoriée des Bréviaires.

— 10. La porte Bressault. — 11. Les Saint-Périer, ancienne famille des confins

du Gâtinais. — 12. La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux. — 13.

Une nouvelle donation au musée d’Étampes.

ISSN 2272-0685

Publication du Corpus Étampois Directeur de publication

: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com

BHASE n°34

Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par le Corpus Étampois

novembre 2016

Le monde des Saint-Périer. Tome 4

Le Sud-Essonne

renaissant

Édité par le Corpus Étampois

COMITÉ DE LECTURE

Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f

Bernard Paillasson

Préface

Voici le quatrième volume des Œuvres Locales Complètes

du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,

de 1925 à 1951, à l’histoire du XVIe siècle dans l’ancien arrondissement

d’Étampes, qui correspond grosso modo à la

partie méridionale de l’actuel département de l’Essonne.

On trouvera donc ci-après, tout d’abord, les deux

chapitres que Saint-Périer, dans sa Grande Histoire d’une petite ville, a consacrés en 1938 à cette période de l’histoire d’Étampes,

à savoir ses chapitres II et III, respectivement intitulés « La Renaissance

» et « Les Guerres de Religion ».

On lira ensuite onze études particulières qu’il a

consacrées à l’histoire du pays d’Étampes, et qui traitent pour l’essentiel

de faits survenus pendant cette même période, même si, naturellement, l’auteur

est souvent amené par son propos à remonter plus haut dans le temps, ou à

déborder sur les deux siècles suivants.

René de Saint-Périer

(1877-1950)

Bibliographie des articles

ici réédités

A. — Présentation générale

01. René de Saint-Périer, « La Renaissance »,

in Id., La grande histoire

d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition

du Centenaire de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 23-37. — Réédition posthume

légèrement remaniée, in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 3 (2e semestre 1964), pp. 24-29.

02. « Les Guerres de Religion », in Id., op. cit., pp. 39-50. — Réédition posthume légèrement remaniée, in

Étampes. Bulletin Officiel

Municipal 3 (2e semestre 1964), pp.

24-29.

B. — Études de détail

03. « Le privilège de Chalo-Saint-Mard », in L’Abeille d’Étampes 118/23 (8 juin 1929), p. 1.

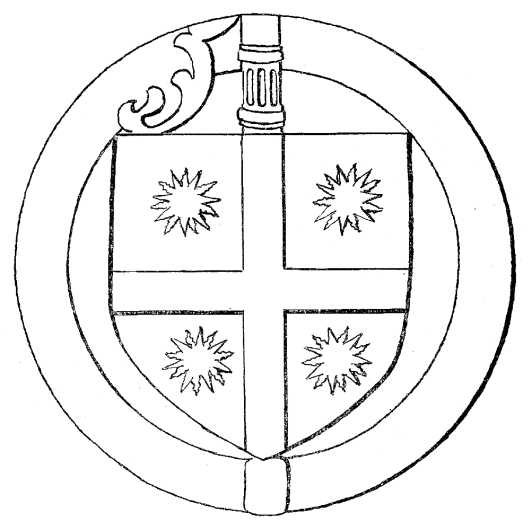

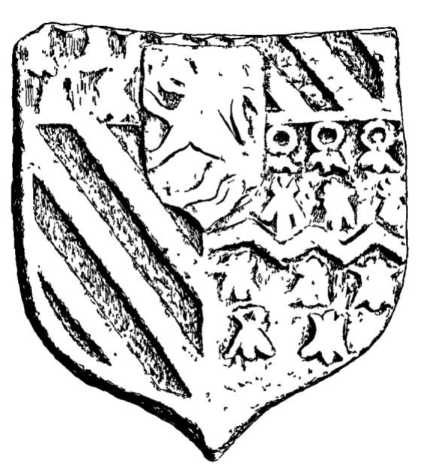

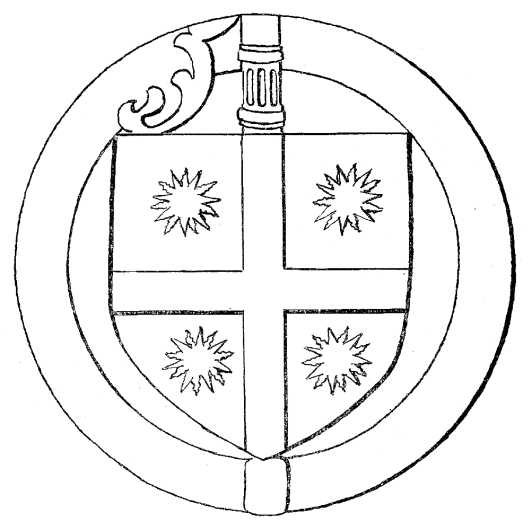

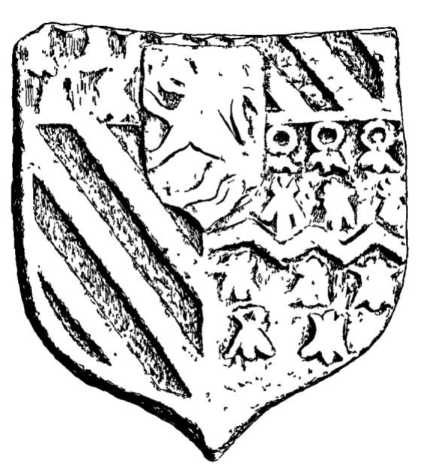

04. « L’écu des Hurault à Morigny », in Bulletin des Amis d’Étampes et

de sa région 7 (janvier 1951), pp. 123-125.

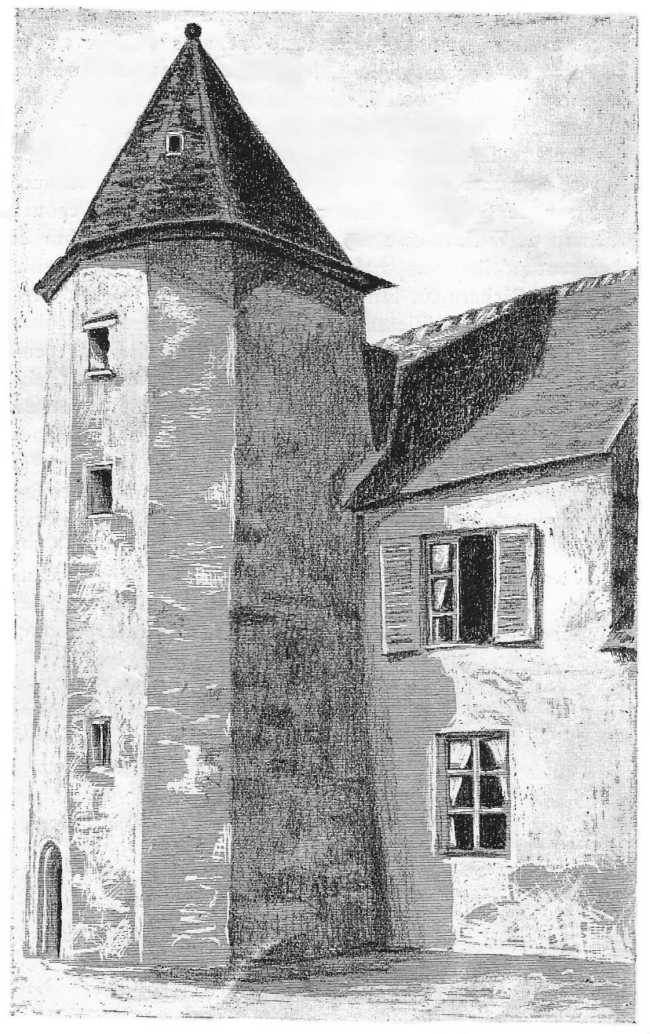

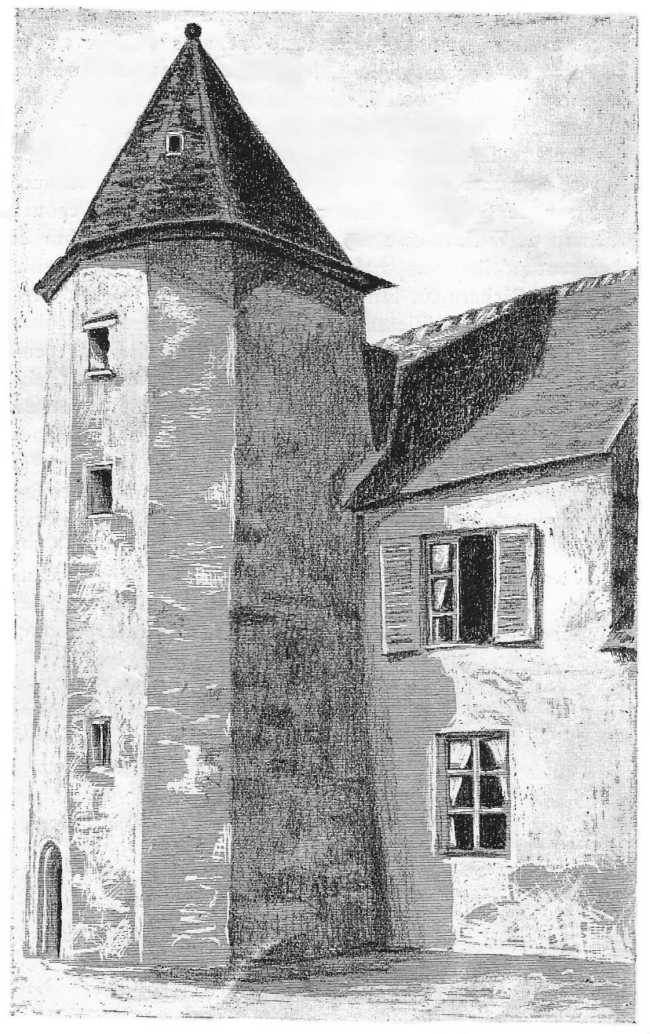

05. « Les Villezan, seigneurs de la Tour de Guillerval

», in

Bulletin de la Société

des Amis du Musée d’Étampes 7 (19251929), pp.

50-57.

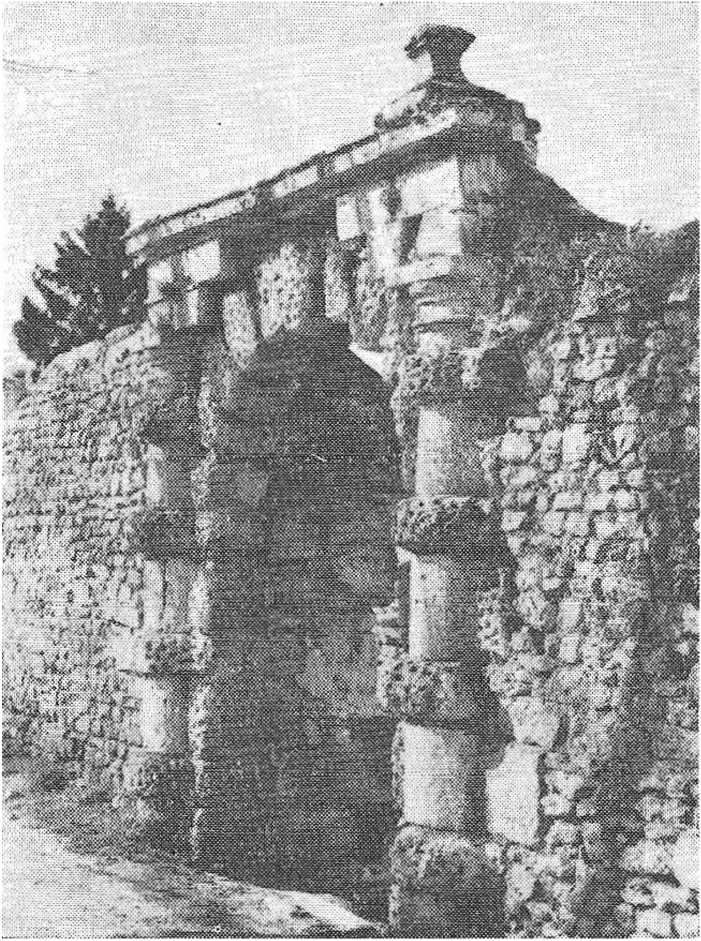

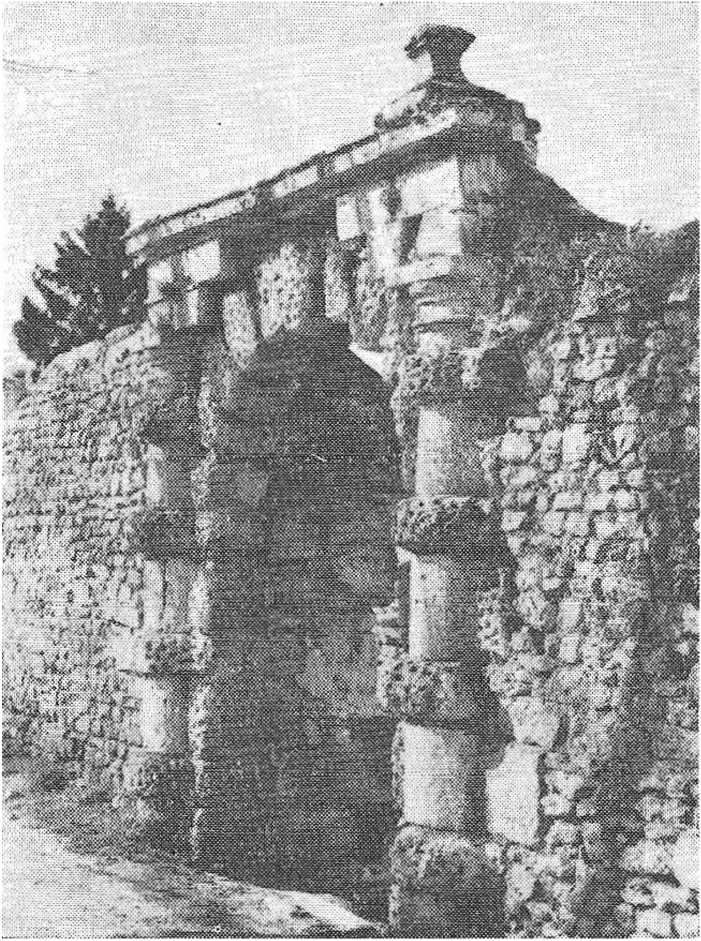

06. « Un petit manoir disparu à Souzy-la-Briche

», in Bulletin de

la Société des Amis du Musée d’Étampes 7 (1925-1929),

pp. 59-61.

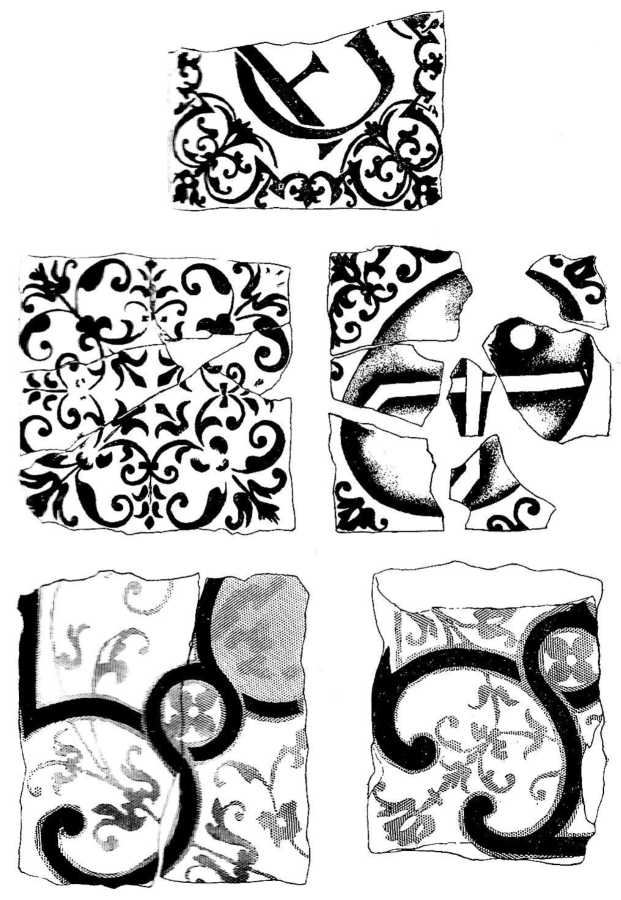

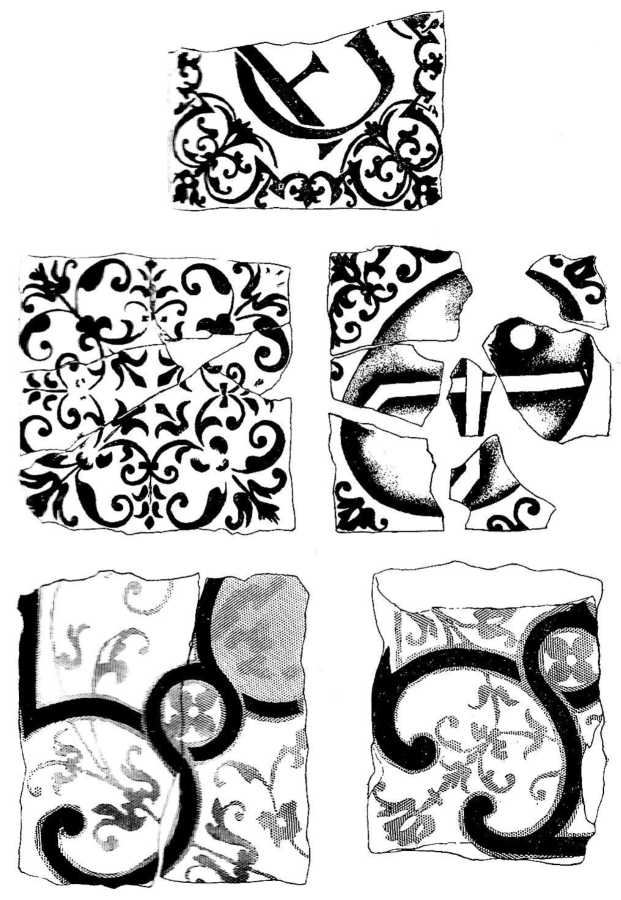

07. « Carreaux de la Renaissance au Musée d’Étampes

», in

Bulletin de la Société

des Amis du Musée d’Étampes 7 (19251929), pp.

62-64.

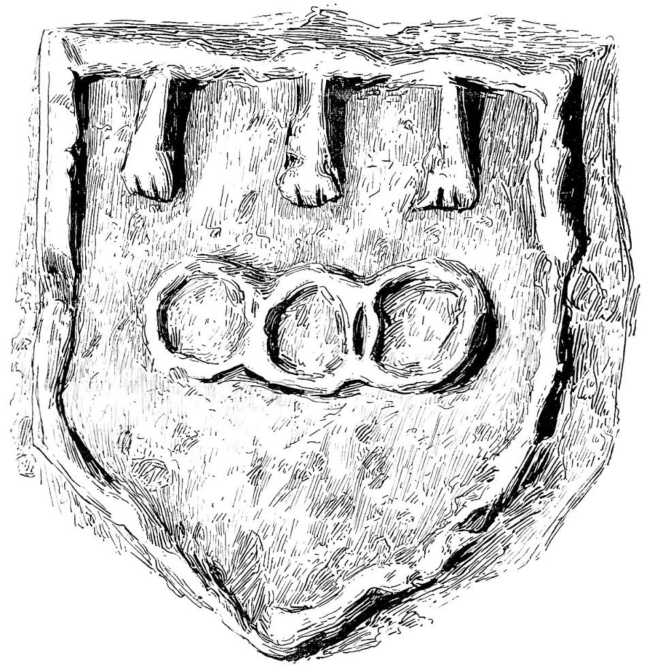

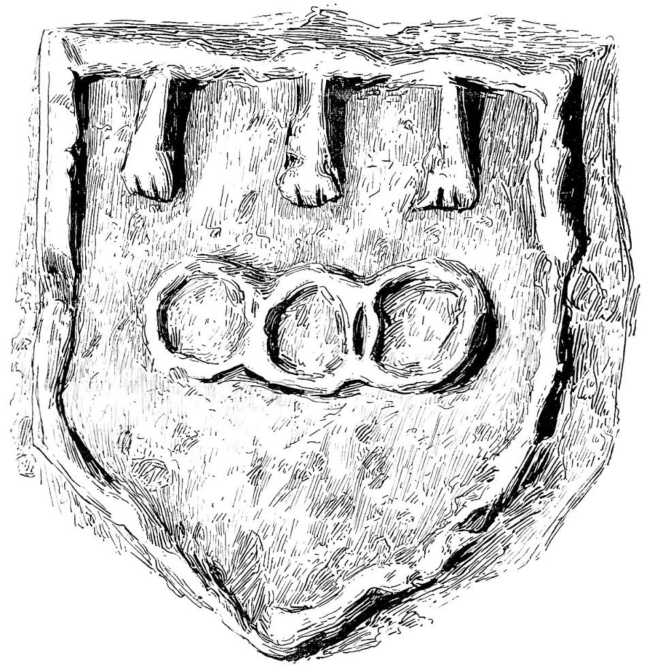

08. « Quelques bornes armoriées de Seine-et-Oise

», in Bulletin de

la Société historique et archéologique de Corbeil, d’Étampes et du Hurepoix (1944), pp. 119-124.

09. « Borne armoriée des Bréviaires (Seine-et-Oise)

», in

Bulletin de la Société

nationale des Antiquaires de France (1934), pp.

175-181.

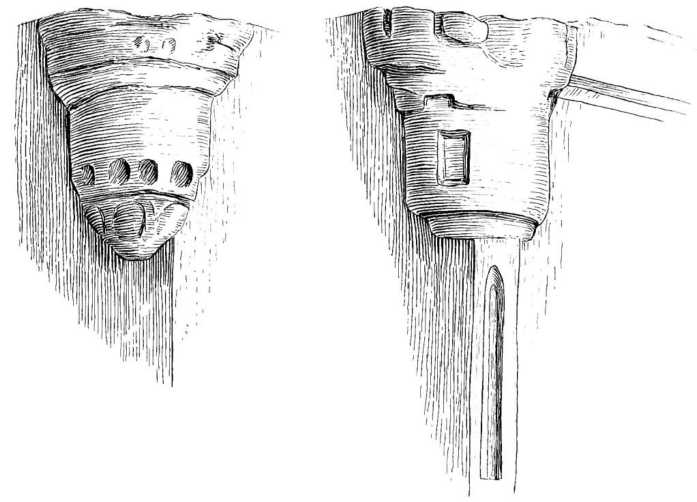

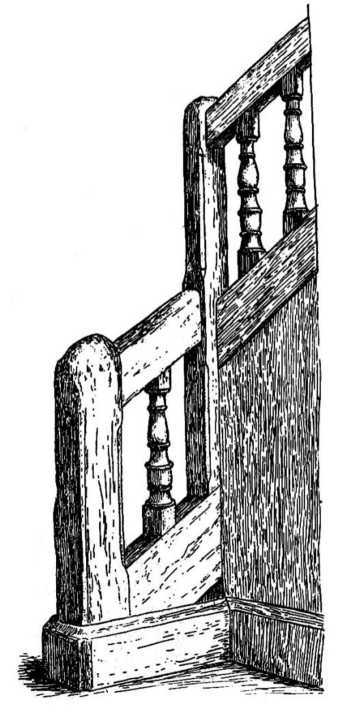

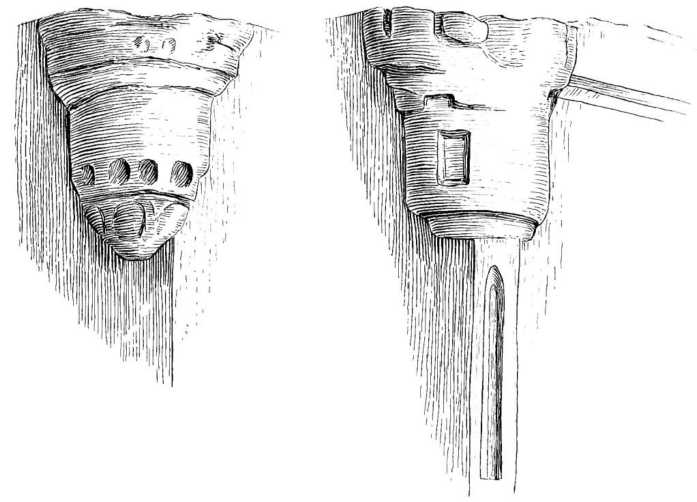

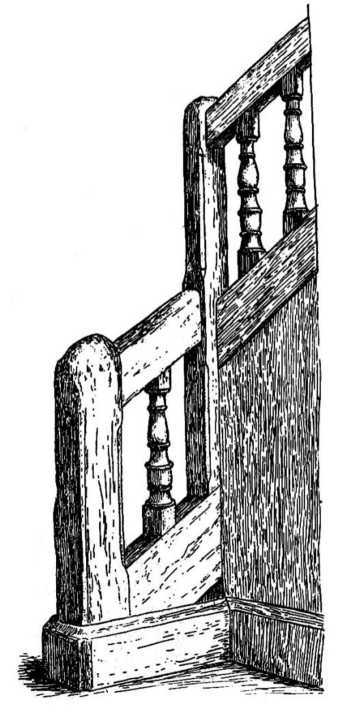

10. Raymonde de Saint-Périer et Bernard Jeanson,

« La porte Bressault », in Bulletin des Amis d’Étampes 12 (1965), pp. 3132.

11. « Les Saint-Périer, ancienne famille des confins

du

Gâtinais », in Annales de la Société historique et archéologique

du Gâtinais 40 (1931), pp. 60-88.

12. « La pierre tombale et la seigneurie de Bonnevaux

», in Bulletin de

la Commission départementale des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46 (1931), pp. 133-152. — Tiré à part (22 p.), sans nom

de lieu ni d’éditeur, 1931.

13. « Une nouvelle donation au musée d’Étampes

», in L’Abeille d’Étampes 122/33 (19 août 1933), p. 1.

01. La Renaissance 1

Étampes port fluvial. — Fêtes et deuils.

— La municipalité

et les officiers du roi. — Le maire et la maison de ville. — Le tribunal. — Les belles favorites. — Travaux,

réformes et progrès. — Les établissements hospitaliers. — Le collège et ses vicissitudes. — L’Arquebuse et l’Arbalète. — La coutume d’Étampes. — Sage administration et douloureux destin.

L’autorité et l’adresse de Louis XI avaient enfin

ramené la paix et l’ordre dans le royaume. Mais il y avait bien des ruines

à relever, en particulier dans notre région. La belle énergie de notre race

y sera déployée avec une telle vigueur que la prospérité ne tardera pas à

renaître. Redevenu libre de disposer du comté d’Étampes, Louis XI en fit

don presque aussitôt à Jean de Foix, comte de Narbonne, qui était digne de

cette faveur. Il s’attacha ses nouveaux sujets en leur accordant un important

privilège, qui devait contribuer au relèvement économique du pays, le droit

de port. La navigation existait depuis longtemps sur quelques rivières d’Étampes

et les chevaliers de Saint-Jacques de l’Épée avaient construit un port, derrière

leur commanderie qui occupait l’emplacement de l’abattoir actuel et dont

la rivière, non détournée alors, était toute proche ; mais il appartenait

au commandeur, qui, bien entendu, percevait des droits élevés. Déjà 1 2 3

Louis XI, sur le conseil du prévôt des marchands

de Paris, avait ordonné aux habitants d’Étampes de rendre navigable la rivière d’Étampes,

afin d’assurer par eau le transport des blés de Beauce jusqu’à Paris. De

grands travaux furent entrepris ; on détourna les ruisseaux qui se perdaient

dans les prairies pour les réunir à la rivière d’Étampes qu’on canalisa et

le nouveau port, |24 autorisé par Jean de Foix, fut construit

près des murailles. Mais de longues années passèrent avant qu’il pût fonctionner régulièrement,

car de nombreuses difficultés surgirent, d’abord l’opposition du commandeur

de Saint-Jacques qui ne voulait pas être dessaisi de ses droits, puis, les

frais considérables d’entretien dus aux risques d’assèchement et à la nécessité

de curages fréquents, surtout en deux points, improprement appelés alors des

gourts, où s’accumulaient des amas détritiques amenés par ruissellement.

Il s’ensuivit des requêtes sans nombre auprès du roi ou devant le Parlement.

Mais ces difficultés vaincues ou au moins aplanies, la navigation connut

un succès grandissant ; elle était lente, certes, le halage ne pouvant guère

se faire qu’à bras d’hommes et les écluses étant nombreuses à cause des moulins, mais

elle était beaucoup plus sûre que la route terrestre, infestée de brigands.

Ce fut pour notre ville, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, un précieux

élément de vie et de richesse. Il n’en reste aujourd’hui qu’un nom, celui

du beau mail ombragé qui occupe l’emplacement du port du XVIe

siècle.

C’est également Jean de Poix qui permit aux boulangers

d’Étampes ainsi qu’aux « brenassiers », c’est-à-dire ceux qui fabriquaient

du pain de son ou de « bren », d’avoir chez eux « des fours pour cuire le

petit pain et d’ autres pour cuire le gros », moyennant une taxe |25

annuelle de 6 sols parisis, alors qu’auparavant ils étaient obligés d’aller

cuire au four banal.

Jean de Foix mourut à Étampes en 1500, après avoir

combattu en Italie avec Charles VIII et Louis XII, et fut enterré en grande pompe

dans le chœur de l’église Notre-Dame. Son fils Gaston, le héros des guerres

d’Italie, ne devait posséder le comté d’Étampes qu’un court espace de temps,

puisqu’il fut tué glorieusement en 1512 à Ravenne, de quinze coups de lance

au visage « montrant bien, le gentil prince, qu’il n’avait pas tourné le

dos ». Sa jeunesse, sa séduction, ses brillantes qualités, lui avaient gagné le

cœur des habitants d’Étampes qui lors de son entrée solennelle dans la ville,

en 1506, lui firent un accueil triomphal, dont le souvenir s’est conservé.

Deux cents cavaliers suivis de six cents petits garçons portant des banderolles

aux armes du comte allèrent au-devant de lui ; les échevins le reçurent à

la porte Évezard « aux fanfares des trompettes et au son des violons et des

hautbois, accompagnés de mille cris de joie d’une multitude innombrable de

personnes et qui le suivit jusques au logis qui lui avait été préparé, devant

lequel une vache dorée jetait par ses cornes du vin, suffisamment pour éteindre

la soif de tous ceux qui assistaient à cette cérémonie ». Les frais de cette

réception furent considérables, tant pour l’achat d’écussons, de rubans,

de drap pour les robes des échevins, de taffetas pour les bannières, de vin,

tartes, pâtés et galettes, que pour la fabrication des nombreuses pièces

d’orfèvrerie offertes au prince et la location des trompettes et ménétriers

et les travaux de peinture et de montage des échafauds, etc.

Sept ans après, c’était la reine Anne de Bretagne

qui, nouvelle comtesse d’Étampes, faisait dans la ville une entrée moins solennelle,

selon le désir qu’elle en avait exprimé. Mais on aménagea pour elle le château,

où elle devait loger, en commandant des travaux « aux maçons, charpentiers,

pionniers et autres manouvriers » ; les habitants reçurent l’ ordre « de

curer les rues et ôter les fiens et de mettre des feuilles et jonchées par les

dites rues ». La reine trouva « le paysage si agréable et l’air du château

si bon qu’elle y séjourna un temps assez considérable, au grand contentement

des habitants ». Mais dès l’année suivante, en 1514, la pauvre reine mourait

au château de Blois. Son corps, pour être inhumé à Saint-Denis, fut accompagné

sur toute la route d’un long cortège, composé des princes et princesses du

sang montés sur des mules noires, des dames d’honneur, sur des haquenées

conduites par des valets de pied, des archers du roi, qui marchaient en tête

pour écarter la foule et enfin, des Suisses de la garde, qui faisaient la

haie de chaque côté, la hallebarde sur l’épaule. Le convoi quitta Blois le

4 février pour n’arriver que le 12 à Paris. Au passage d’Étampes, les échevins, en

robes et chaperons de deuil, les officiers de justice |26 et tout le

peuple l’attendaient à la porte Saint-Martin. En outre, se joignirent au

cortège des hommes qui portaient un millier de torches armoriées, quatre

cents aux armes de la reine, quatre cents aux armes d’Étampes ; les deux

cents autres étaient aux armes du fameux Eudes le Maire, de Châlo-Saint-Mard,

dont nous parlerons plus loin, parce qu’elles étaient portées par des chevaliers

descendants de lui et que leur charge consistait à venir au-devant des princes

morts, de passage à Étampes, et à veiller leur corps. Le char funèbre, qui

était traîné par six grands chevaux, houssés de velours noir croisé de satin

blanc de sorte qu’on ne leur voyait que les yeux, fut dirigé vers l’église

Notre-Dame et reconduit, après la célébration du service, jusqu’à la sortie

de la ville du côté de Paris, avec la même pompe.

La fille aînée d’Anne de Bretagne, Claude, alors

âgée de 15 ans, devenait comtesse d’Étampes en vertu de l’acte de la donation faite

par Louis XII à la reine. Elle était fiancée au duc de Valois, le futur François

Ier, et le mariage eut lieu quatre mois après la mort d’Anne de

Bretagne, qui, disait-on, n’y était pas favorable. Dès l’année 1515, Louis

XII mourait à son tour et la nouvelle comtesse d’Étampes montait sur le trône.

Bientôt après, elle se démit de son comté en faveur d’ Arthus de Gouffier,

sire de Boissy, grand maître de France, qui porta le titre de comte d’Étampes.

Il vint dans notre ville et « pour le remercier de quelque grâce », on lui

offrit une coupe d’ argent « bien dorée d’or », qui avait coûté plus de cent

livres et avait été faite à Paris, et à son barbier, un étui garni de deux

rasoirs et ciseaux dorés, d’un peigne, d’un miroir et d’un cure-oreilles

d’argent. Arthus de Gouffier mourut en 1519 et Claude de France reprit possession de

son bien. Cette « bonne reine », comme elle fut appelée, aussi modeste, douce,

effacée, que son mari était audacieux, belliqueux et galant, n’a guère laissé

dans l’histoire que le souvenir discret de ses vertus domestiques et c’est

surtout par la prune savoureuse qui porte son nom qu’elle est connue de la plupart

de nos contemporains. Cependant, les marques de sa bonté envers Étampes ne

furent pas tout à fait négligeables. C’est grâce à son intervention auprès

de Louis XII que notre municipalité acquit quelque indépendance à l’égard

des officiers du roi. Ceux-ci, pour la plupart, étaient à la fois des administrateurs

et des juges. Ils comprenaient d’abord le bailli, qualifié en même temps

de capitaine et gouverneur, qui devait toujours être un gentilhomme, puis,

ses lieutenants, le lieutenant général et le lieutenant particulier, qui

étaient, le plus souvent, docteurs ou licenciés en droit, le procureur et

l’ avocat du roi, dont les attributions consistaient à défendre les intérêts

de la couronne, et le receveur, chargé seulement de l’administration des

finances. À côté d’eux, le prévôt, très ancien fonctionnaire puisqu’il existait

|27 déjà sous Robert le Pieux, faisait partie du conseil de bailliage,

mais il avait la préséance sur le procureur, l’avocat et le receveur et jugeait,

aussi bien en appel qu’en première instance. Il était assisté également d’un

lieutenant et les charges du garde du scel, du greffier et du tabellion,

toutes trois affermées et consistant à percevoir des droits, étaient rattachées

à son office. Enfin, les notaires et les sergents royaux étaient sous les ordres

des officiers bailliagers et prévôtaux. En face de ces nombreux officiers

qui dépendaient du roi, la municipalité était réduite jusqu’alors à quatre

syndics, qualifiés d’échevins sans en avoir toutes les prérogatives, élus

pour trois ans par les habitants ;

l’élection était présidée par le lieutenant général

du bailliage, chacun pouvait voter, mais le conseil de bailliage, auquel

étaient adjoints six notables de la circonscription, avait le choix en dernier

ressort. Il n’y avait pas de maire alors que son existence est prouvée sous

le règne de Philippe-Auguste, comme nous l’avons vu, il ne semble pas avoir

été rétabli en même temps que l’organisation communale au XIIIe

siècle. Il n’y avait pas non plus d’hôtel de ville ; les réunions et les

élections avaient lieu dans la salle des plaids, au-dessus de la halle de

la boucherie, ou bien « en un autre lieu ». Les échevins avaient pour principale fonction

d’administrer les deniers communs de la ville, mais ils ne pouvaient disposer

d’une somme supérieure à 20 sols parisis, sans une ordonnance de justice.

Ces deniers communs, comme leur nom l’indique, ne pouvaient être utilisés

que pour la communauté. Ils provenaient alors uniquement des droits de barrage, octroi perçu aux portes de la ville sur les chariots chargés,

les bêtes de somme et le bétail, et des droits payés sur le sel vendu au

grenier d’Étampes ; plus tard, il s’y ajouta, quand il y eut une maison de

ville, le montant de la location des greniers de cette maison, puis, le droit

de courtepinte, prélevé sur les vins. Ces deniers communs devaient servir

d’abord à l’entretien du pavé et des chemins de la ville, entretien fort

onéreux en raison de la circulation très active, puis, aux réparations de

l’enceinte et des portes et enfin, aux frais du séjour des rois et des princes, également

fort élevés, comme on a pu le voir. Le contrôle de l’emploi des deniers communs

était fait par les agents royaux et la Chambre des comptes.

Les échevins d’Étampes, supportant avec peine que

la ville d’Orléans eût acquis de nombreux privilèges et possédât un hôtel de

ville, demandèrent aux bourgeois d’ Orléans une copie des lettres qui lui

accordaient ces avantages afin de s’en inspirer pour une requête auprès du

roi. Un bourgeois d’ Orléans vint à Étampes leur apporter ladite copie et

comme il ne voulut point accepter d’ argent en retour, ils lui offrirent

quatre pintes de bon vin et du gibier. Et ils obtinrent du roi Louis XII,

moyennant finances d’ailleurs, le |28 jour du mariage de sa fille

Claude avec François, duc de Valois, une charte, qui les autorisait à nommer un

maire et à construire ou acheter une maison commune, où ils pourraient mettre

en sûreté leurs titres, et s’assembler quand bon leur semblerait C’est ainsi

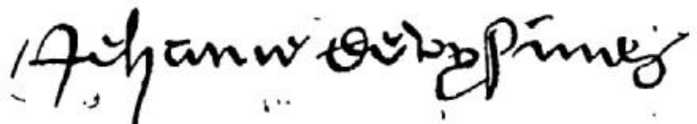

que fut élu, en 1517, le premier maire dont nous connaissions le nom, Jean

de Villette, qui était lieutenant particulier du bailliage. Cette charte

donna lieu à un procès parce qu’elle rencontra aussitôt l’opposition du lieutenant général,

du prévôt, du procureur du roi, tous craignant l’extension des pouvoirs de

la municipalité à leur détriment. Elle accordait, cependant, peu de chose,

en fait. Louis XII avait passé adroitement sous silence toutes les questions

qui pouvaient devenir litigieuses. Les échevins désiraient être élus sans l’intervention

des officiers du bailliage : ils ne l’obtinrent pas. Leurs ressources restaient

à peu près ce qu’elles étaient. Ils ne pouvaient prendre d’initiatives importantes

sans l’avis des officiers du roi, qu’ils eurent ainsi intérêt à se concilier

: l’ élection du lieutenant du bailliage, Jean de Villette, comme maire,

est significative à cet égard. Louis XII, comme tous les rois, voulait la

collaboration de ses fonctionnaires avec la municipalité et sa charte ne

promettait rien qui y fît obstacle. C’est ainsi qu’elle fut enregistrée finalement

en 1518 et les échevins purent acheter une maison de ville, avec une somme

de 2.000 livres tournois, qu’ils furent autorisés par François Ier à prendre

sur les octrois royaux.

C’est également Claude de France qui accorda aux

officiers royaux d’Étampes l’autorisation de tenir leurs audiences dans son

palais du Séjour afin de leur donner un siège « plus convenable » que la

salle de la boucherie. L’inauguration du nouvel auditoire eut lieu le 28

novembre 1518, en présence des officiers de toutes les justices du bailliage

et des notables de la ville. C’est là que se trouve encore notre tribunal

depuis plus de quatre siècles. Au XVIe siècle, les assises s’y

tenaient deux fois par an, sous la présidence du lieutenant général du bailliage, pendant

une semaine, et les plaids avaient lieu tous les jours, sauf le jeudi, le

prévôt jugeant trois jours de la semaine, et les officiers du bailliage,

deux jours, ce qui montre les habitudes processives de l’ époque.

À la mort prématurée de la reine, en 1524, le comté

d’Étampes rentra dans le domaine royal. En 1526, François Ier le donnait

à Jean de la Barre, premier gentilhomme de sa chambre, pour les bons services

qu’il lui avait rendus, particulièrement à la bataille de Pavie « en laquelle

il ne l’abandonna jamais ». Cette donation, très large, puisqu’elle accordait

au donataire la perception de tous les revenus, même ceux du grenier à sel,

et le pouvoir de nommer à tous les offices vacants, rencontra une vive opposition

à la Chambre des comptes. Le roi dut faire un commandement exprès. La Chambre

ne céda que sur la question des offices. Mais Jean de la Barre |29

reçut directement de François Ier une part des revenus du grenier

à sel d’Étampes. Par une autre marque de la faveur royale, il fut maintenu

dans la possession de son comté jusqu’à sa mort en 1533, en dépit d’un acte

promulgué par le roi en 1531, qui révoquait toutes les donations de terres

qu’il avait consenties. Mais cet acte, comme on pouvait le prévoir, eut toujours

des applications inconstantes.

François Ier était alors sous l’ empire

de sa passion pour une ancienne fille d’honneur de sa mère, Anne de Pisseleu,

la plus belle des

savantes et la plus savante des belles, qui l’avait conquis

dès son retour de captivité par sa beauté et son esprit. Elle avait épousé

Jean de Brosses, issu de la vieille famille féodale des vicomtes de Limoges,

mais complètement ruiné et ainsi fort impatient de reconstituer sa fortune

par ce rôle de mari complaisant. Tous deux obtinrent du roi, en 1534, le

comté d’Étampes, qui moins de deux ans après était érigé en duché. Dans l’

acte qui établit cette nouvelle prérogative, François Ier déclare qu’« il

considère que le comté d’Étampes est de belle et grande étendue, et de bon

et gros revenu, tenu et réputé une des plus notables et anciennes maisons

du royaume, dont dépendent plusieurs beaux fiefs et arrière-fiefs et seigneuries

et il veut pour la décoration dudit royaume élever ledit comté en plus haut

titre et degré ». Ces mentions flatteuses, qui contenaient certes une part

de vérité, cherchaient à masquer l’insigne faveur que le roi accordait à

sa maîtresse et l’ascendant qu’elle possédait sur lui. Ambitieuse, avare,

vindicative, elle sut en user pour acquérir un important domaine, ruiner

ses ennemis, favoriser ses partisans et surtout les membres de sa famille,

fort nombreux puisque, son père s’étant marié trois fois, elle n’avait pas

moins de trente frères et sœurs. Aussi ne fut-elle guère aimée de ses contemporains

qui l’appelaient « la méchante », encore qu’elle encourageât les lettres

et les arts et qu’elle eût beaucoup de courtisans intéressés. La ville d’Étampes

ne peut lui être reconnaissante d’aucune libéralité et la trace de la possession

de son duché aurait presque entièrement disparu, si son nom n’était demeuré

attaché à une maison charmante, au coin de la place de l’Hôtel-de-Ville et

de la rue Sainte-Croix. La date de 1538 gravée sur l’encadrement d’une fenêtre

et un buste mutilé, qui semble représenter François Ier, ont permis cette

attribution. L’édifice et sa décoration sont bien certainement de l’époque

de la favorite. En 1547, François Ier mourait à Rambouillet et

le jour même de sa mort, Anne de Pisseleu était bannie de la cour et le duché d’Étampes

lui fut enlevé. Mais son propre mari lui ayant intenté un procès en reddition,

c’est à lui seul que le nouveau roi Henri II confirme la donation du duché

« en considération et contemplation des bons, grands et recommandables services qu’il

a ci-devant et par longtemps faits |30 au feu roi et à lui pareillement

». Cependant, Henri II ne tarda pas à le retirer à Jean de Brosses pour l’offrir

à la belle duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers, qu’il aimait déjà

dauphin, bien qu’elle eût environ vingt-cinq ans de plus que lui. Cette favorite

« si belle, dit Brantôme, que je ne sache cœur de rocher qui ne s’en fût

ému », douée, en outre, de toutes les grâces de l’esprit, protectrice et inspiratrice

de tous les arts, mais sèche, âpre, intrigante, exerçait sur Henri II une

véritable fascination et seule la mort brutale du roi en 1559, devait lui

arracher presque tous les biens immenses qu’elle avait su obtenir. En vertu

de l’édit de révocation des dons royaux, publié de nouveau par François II

dès son avènement, son duché lui fut enlevé. Elle fut chassée de la cour

avec infamie, par Catherine de Médicis et sous l’ influence des Guise, auxquels elle

était cependant alliée. Mais le roi était mort.

Cette courte possession du duché d’Étampes par Diane

de Poitiers nous a valu au moins l’élégante demeure qui est aujourd’hui celle

de la Caisse d’Épargne. Plusieurs faits permettent de croire qu’elle a bien

été construite et ornée pour la favorite la date de 1554, gravée sur une

fenêtre de la plus jolie partie de cet hôtel, alors que le titre de duchesse

d’Étampes lui fut accordé par Henri II en 1553, la décoration, où l’on retrouve çà

et là les armoiries de France mêlées aux armes de Diane et au croissant,

les lettres H et D entrelacées, enfin la présence, assez insolite, à Étampes

cette même année 1554, authentiquement prouvée par une pièce des Archives

nationales, de Jean Goujon lui-même, le sculpteur du roi. Ce dernier fait

paraît démonstratif, car on ne s’expliquerait guère le séjour à Étampes de

Jean Goujon, si ce n’est parce qu’il était chargé d’y embellir une habitation

de la duchesse, comme il venait précisément de le faire au château d’ Anet.

La pièce d’ archives qui le concerne nous apprend qu’il fut emprisonné à

Étampes, pour une raison qui demeure ignorée4.

Au cours du XVIe siècle, d’ autres travaux

furent accomplis dans notre ville et beaucoup d’ améliorations furent apportées

à l’administration de ses biens. La porte Saint-Jacques fut construite en

1512. Une très médiocre, mais bien curieuse peinture, conservée au Musée,

nous la montre coiffée d’un comble aigu en ardoises et bastionnée de deux

tours, avec la ligne de murailles qui ceignait la ville. Mais nous n’y voyons

point l’état ruineux de cette enceinte, conséquence des sièges qu’elle avait

eu à subir. Elle s’étendait tout le long du boulevard Henri IV actuel depuis

la ruelle d’Enfer, puis, au-delà, jusqu’à la petite place de notre monument

aux Morts, descendait comme la rue des Remparts, suivait la rivière d’Étampes

au sud et rejoignait le boulevard Henri IV par la rue du Filoir. En outre,

les faubourgs eux-mêmes étaient fortifiés, Il y avait quinze portes, dont

les huit principales, défendues par deux tours |31 et munies de

ponts-levis, étaient la porte Saint-Martin, la porte Dorée, la porte des

Lions ou du Châtel, la porte Saint-Jacques, la porte Évezard, la porte Saint-Pierre,

la porte Saint-Fiacre et la porte Saint-Gilles. À chacune, étaient perçues

des taxes, de péage pour le roi et de barrage pour la municipalité, dont

le montant élevé prouve l’importance commerciale d’Étampes à cette époque. Mais

la valeur défensive de la fortification délabrée était presque nulle. Or,

les brigandages aussi bien que les guerres constantes rendaient nécessaires

les enceintes fortifiées. François Ier alors en lutte avec Charles-Quint,

qui venait de ravager la Provence et menaçait de s’avancer jusqu’à Paris,

prescrivit aux habitants d’Étampes, par des lettres datées de Lyon, 1536,

de réparer leurs murs. Les habitants furent aussitôt assemblés et l’on reprit

un projet de restauration du XIVe siècle, qui s’appliquait d’abord aux tours

de la porte Évezard, puis, à la courtine jusqu’à la porte Saint-Fiacre et

qui comprenait, entre l’enceinte et les terrains particuliers, des boulevards,

qui devaient faciliter l’organisation de la défense. On devait, en outre,

garnir de ponts-levis toutes les portes. Les frais de l’exécution de ce plan

seraient pris sur les deniers communs et même sur une taxe nouvelle, s’ils

n’y suffisaient pas. La prompte adhésion des habitants à ces projets montre

qu’ils sentaient l’urgence de la restauration des murs qui les protégeaient.

Et cependant, c’est l’obstination d’un petit groupe d’entre eux qui y mit

obstacle. Car il fallait raser quelques maisons. L’un des propriétaires en

question, un bourgeois riche, nommé Martin Auper, gagnant d’abord à sa mauvaise

cause les officiers royaux, réussit, sans doute par corruption, à obtenir

de la Chancellerie elle-même l’ordre de cesser les travaux. Les échevins

ne se tinrent pas pour battus, ils en appelèrent au roi, qui désigna le bailli

d’Orléans pour juger du différend. Ce fut le lieutenant général de ce bailli

qui décida, en l’ hôtel du Cheval bardé, à Étampes, que Martin Auper et ses

commettants recevraient, pour les dommages qui seraient causés à leurs biens, une

indemnité à dire d’experts. Il semblait que toutes les difficultés fussent

aplanies et que les travaux pourraient être poursuivis Il n’en fut rien.

L’on se heurta à un obstacle insurmontable les ressources de la ville étaient

trop modestes pour faire face aux indemnités en même temps qu’aux frais de

la restauration de l’enceinte. Quand survinrent les guerres de religion,

on n’avait rien pu contre cet état de choses et notre malheureuse ville se

trouva sans défense. Malgré les efforts des échevins et de la majorité des

habitants, quelques intérêts particuliers l’avaient emporté sur l’ intérêt

général.

Nous avons vu que la municipalité avait été autorisée

par Louis XII à construire ou acheter une maison de ville et par François

Ier à y consacrer 2.000 livres. L’Hôtel de Ville ne fut pas construit,

|32 comme il a été dit, mais acheté pour cette somme, en 1514,

à Jacques Doulcet, conseiller du roi, qui le tenait de Jeanne Doulcet, femme

du grenetier d’Étampes à la fin du XVe siècle. C’était un bel

hôtel, qui ne dut pas nécessiter d’aménagements pour sa nouvelle affectation.

La fondation de l’Hôtel-Dieu d’Étampes doit remonter

à la fin du XIIe siècle, sans qu’on ait plus de précision à cet

égard. Auparavant, si l’on s’en rapporte à une tradition, les lits des malades

pauvres étaient installés dans l’église même de Notre-Dame, à l’extrémité

de la nef. L’ incommodité de ce procédé fit décider la construction d’un

bâtiment séparé, dans la cour des chanoines, à l’emplacement de l’hôpital

actuel. Il s’appela d’abord l’aumônerie de Notre-Dame. Au XVIe

siècle, on y adjoignit un dortoir des pauvres, converti plus tard en une chapelle,

qui nous a été conservée.

À la même époque, des changements furent apportés

à l’administration de l’Hôtel-Dieu, qui laissait fort à désirer. Elle était

confiée à un prêtre, désigné comme maître et administrateur par l’archevêque

de Sens. C’était, en 1537, un nommé Jacques de la Vallée, dont l’incurie

avait entraîné la mort de plusieurs pauvres dans les rues, faute de secours.

Les habitants adressèrent à l’archevêque des plaintes qui ne restèrent pas

sans effet. Une transaction s’ensuivit, par laquelle l’administration du

revenu temporel de l’Hôtel-Dieu appartiendrait désormais au maire et aux

échevins, qui donneraient un traitement et une maison près de l’hôpital au

dit Jacques de la Vallée et à ses successeurs. Dès ce moment, il fut établi,

pour le service des malades, des religieuses de l’ordre de Saint-Augustin

qui furent d’abord des filles d’Étampes.

Il existait encore à cette époque plusieurs autres

établissements hospitaliers dans notre ville. Leur administration fut désormais surveillée

par le maire et les échevins, qui devaient élire deux administrateurs tous

les trois ans, en vertu d’un édit de Charles IX, de 1561, motivé par les

désordres et les malversations qui s’exerçaient partout. L’hôpital Saint-Jean-au-Haut-Pavé

était la plus ancienne de ces fondations, de par sa situation même dans la

vieille ville, rue du Haut-Pavé, un peu avant la rue Saint-Jean. En outre,

nous savons par une charte de 1085 que Philippe Ier en fut le

bienfaiteur.

La commanderie ou l’hôpital de Saint-Jacques de l’Épée

avait été fondée par des chevaliers de cet ordre, sur l’emplacement de l’abattoir

actuel, à une date que nous ignorons : un acte de François Ier de 1518 confère

cette commanderie à un nommé Pierre Dance, par un acte qui ne doit pas être

confondu, comme il l’a été par certains historiens d’Étampes, avec un acte

de fondation. L’ordre de Saint-Jacques de l’Épée fondé en Espagne dès le

XIIe siècle, pour enrayer les troubles causés par les Maures aux

pèlerinages |33 de Saint-Jacques de Compostelle, avait établi en

France des refuges pour les pèlerins, principalement sur la route de Saint-Jacques,

et c’est ainsi qu’ils en créèrent un à Étampes, à une époque certainement

bien antérieure à l’acte de François Ier, puisque son existence

est mentionnée dans le droit de port accordé par Jean de Foix en 1490. En

1580, cet hôpital et ses dépendances furent donnés par le roi à des capucins,

qui y entreprirent divers travaux, mais sans que son affectation en fût modifiée,

ni son administration soustraite à la surveillance du maire5.

La maladrerie de Saint-Lazare, sur la route de Paris,

avait reçu dès le XIIe siècle des donations importantes des rois

Louis VI et Louis VII, et plus tard, de nombreux autres bienfaiteurs. Mais

au début du XVIe siècle, elle était administrée d’une manière déplorable.

Les fonds étaient détournés, les lépreux, ne recevant plus de soins, mendiaient

dans la ville et risquaient de propager leur mal. Cette situation n’étant

pas spéciale à Étampes, François Ier, en 1543, avait chargé les

baillis de surveiller les léproseries et de destituer les administrateurs

coupables. Mais les abus persistaient, en particulier à la maladrerie de

Saint-Lazare, où les lépreux, en 1544, n’étaient plus que quatre. Une part

des revenus étaient employés par un administrateur, Jacques Yvon, à poursuivre

un procès pour conserver sa charge. Ses successeurs ne furent pas plus honnêtes

et s’efforçaient de corrompre les officiers royaux, si bien qu’en 1560, un

bourgeois d’Étampes fut désigné comme administrateur et à partir de 1561,

le bienfaisant édit de Charles IX fut appliqué là comme dans les autres établissements.

Enfin, l’hôpital Saint-Antoine, qui existait dès

le début du XIIIe siècle, était destiné à loger « des passants

valides ». Il était situé en face de l’ancien collège, c’est-à-dire à l’emplacement

du collège actuel6,

et comprenait une chapelle pour cette double raison, il fut donné au début

du XVIIe siècle, aux Pères barnabites qui venaient d’être appelés

à la direction du collège comme nous allons le voir.

La première mention des écoles d’Étampes nous est

donnée par une bulle du pape Luce III en 1183, qui accordait au chapitre

de Sainte-Croix le droit d’instituer un maître des écoles. Mais aussitôt

les chanoines de Notre-Dame, qui étaient précisément alors en lutte ouverte

avec ceux de Sainte-Croix, firent opposition à ce privilège. Ils réussirent

à l’enlever à leurs rivaux, en 1191, par une sentence des juges ecclésiastiques

qu’avait désignés le roi pour régler les nombreux points contestés entre les

deux chapitres. Mais cet enseignement n’avait pas de siège ; il était donné

tout simple ment dans la maison du maître, auquel on ne sait s’il était alloué

un bénéfice de l’église en paiement de sa tâche. C’est seulement en 1515

que nous voyons les habitants d’Étampes se préoccuper |34 d’avoir

une maison d’école et des « maîtres gagés » pour instruire gratuitement leurs

enfants. Ils demandent à François Ier l’autorisation de consacrer

une partie des deniers qui avaient été affectés aux fortifications de la

ville à l’achat ou à l’édification « d’une maison commode pour y tenir les

écoliers, estimant que leur ville serait mieux défendue par des citoyens

bien instruits aux bonnes lettres, avec la connaissance desquelles l’on acquiert

aussi la prudence, que par des murailles et autres fortifications ». On voit

que nos bourgeois d’Étampes étaient pleins d’illusions sur l’usage que font

les hommes de la science qu’ils ont acquise, reflet de cette belle époque

de la Renaissance, où la supériorité des choses de l’esprit s’imposait à tous.

Le roi accorda son autorisation, mais on ne sait

quand ni par qui fut donnée à la ville, pour en faire un collège, la maison

sise à l’angle de la rue Saint-Antoine et de la rue du Pont-Quesneaux, aujourd’hui

rue Magne, en face du collège actuel7. Elle était en mauvais état et nécessita

dès 1561 des réparations urgentes, en vue des quelles François II, tout en

accordant 600 livres, ordonna une visite des maçons et charpentiers experts,

sous la foi du serment. L’expertise eut lieu en présence du bailli, Nicolas

Petau, du lieu tenant de la prévôté, du maire, des échevins et d’ un grand nombre

d’habitants. La conclusion fut qu’il fallait « abattre la dicte maison et

la rebastir de nouvel », les murailles étant crevées, le bout du logis pourri,

les planchers rompus... Grâce à une somme de 1200 livres, octroyée en deux

fois, par le roi Charles IX, la ville put acheter en 1564 une maison contiguë

à l’ancienne et la faire aménager. Mais il fallait d’autres ressources pour

l’entretien des maîtres. Une prébende du chapitre de Notre-Dame d’un revenu

annuel de 300 livres étant vacante par le décès de son titulaire, Louis Guibour,

le maire et les échevins obtinrent du roi, en 1566, qu’elle leur fût concédée

pour cet objet. Mais dès 1569, elle leur était enlevée par un arrêt du Parlement

en faveur d’un frère de Louis Guibour, qui, en vertu des provisions qu’il

avait reçues de cette prébende, avait poursuivi le maire et les échevins.

Ceux-ci ne se découragèrent point cependant. Ils savaient que le revenu de

la maladrerie de Saint-Lazare dépassait ses besoins, les lépreux n’y étant

plus qu’en très petit nombre : ils se firent accorder par le roi en 1575

une rente de 300 livres sur ce revenu. C’est ainsi qu’un principal, Nicolas

Charrier, prêtre et maître ès-arts de l’Université de Paris, fut enfin appelé à

la direction des « grandes écoles d’Étampes ». Il avait la charge d’instruire

et faire instruire les enfants d’Étampes et des environs « ès bonnes mœurs

et vie suivant l’institution de l’Eglise catholique, en la connaissance des

lettres et A B C, lire, écrire, jeter comptes tant au jet qu’à la plume,

en la grammaire et les premiers rudiments de la langue latine et lettres

|35 humaines ». Le principal était assisté de deux régents, qu’il

devait loger et entretenir sur les trois cents livres de revenu, et, en outre,

il était tenu de loger, nourrir et instruire gratuitement deux enfants pauvres,

appelés déjà boursiers, qui étaient chargés de nettoyer les classes et de

« faire autre service honnête sans être distrait de leur étude ». Le collège

semble avoir bien fonctionné pendant une cinquantaine d’années, puisqu’il

comptait plus de cent élèves en 1626. Mais le désordre y fut alors introduit

par un principal incapable, presque toujours absent, Claude Vuaflard, et

dès 1628, il n’y avait plus que douze élèves. Vuaflard fut révoqué par le maire

et les échevins, auxquels le bailli, puis, le Parlement donnèrent raison.

Mais ils rencontrèrent encore des difficultés avec un nouveau principal et

c’est alors qu’ayant reçu dans l’intervalle une somme de 8000 livres léguée

au collège par le lieutenant général du bailliage, Jacques Petau, ils firent

appel aux Pères barnabites, établis depuis peu à Montargis. Leur administration,

qui devait durer plus d’un siècle, ne s’écoula pas sans nuages, contrairement

à ce qu’on eût pu espérer. Ils ne tinrent pas l’engagement qu’ils avaient

pris, pour satisfaire aux clauses du testament de Jacques Petau, de construire

un nouveau bâtiment et laissèrent l’ancien tomber en ruines. Ils ne résidèrent pas

au collège, mais dans l’hôpital Saint-Antoine, qui ne leur avait été donné

qu’en attendant l’édification du nouveau bâtiment et d’une chapelle. Enfin,

leur enseignement laissait tant à désirer qu’un mémoire dressé contre eux

par le maire et les échevins signale, entre autres griefs, que « c’est un

hasard quand quelqu’un des pensionnaires apprend le latin » et qu’un des régents

est un Suisse « qui a toutes les peines du monde à s’exprimer en français

». En dépit de nombreux mémoires semblables causés par « l’état affreux du

collège » et consécutifs aux plaintes réitérées des habitants, les barnabites

furent maintenus à la direction du collège jusqu’en 1779, après quoi ils ne

demeurèrent qu’en petit nombre à Étampes.

Parmi les améliorations qui furent apportées à notre

ville au XVIe siècle, il faut compter encore l’organisation de

la police les ravages des pillards et des assassins s’ajoutaient, en effet,

à ceux des gens de guerre et il devenait urgent de « purger » toute la région.

Un prévôt des maréchaux et un lieutenant criminel assisté d’un lieutenant,

d’un greffier et d’abord de quatre, puis de six archers, en furent chargés.

En 1563, Étampes était devenue le centre d’une maréchaussée, qu’elle conserva

après la répression des désordres.

À la même époque, les habitants d’Étampes, désireux

d’épargner aux jeunes gens les dangers de l’oisiveté et « l’occasion d’aller

fréquenter les tavernes et jeux scandaleux », obtinrent du roi Henri II l’autorisation

d’organiser des jeux d’arbalète et d’arquebuse, avec un concours et l’exemption d’impôts

durant un an pour |36 les vainqueurs. Le concours eut lieu chaque

année le 1er mai sur une place d’Étampes celui qui abattait le

« papegaut », l’oiseau de bois monté sur un mât, du trait de son arbalète,

était proclamé roi des arbalétriers, et celui qui triomphait de même en tirant

à l’arquebuse, roi des arquebusiers. L’un et l’autre recevaient un mouton

d’or ou quarante sols tournois. L’hôtel de l’Arquebuse, où se faisaient les exercices,

longtemps situé rue Saint-Jacques, fut transféré au XVIIIe siècle

sur le Port, à l’ emplacement du casino actuel ; il était alors le siège

d’une compagnie nombreuse de chevaliers, au somptueux costume, dont un portrait

conservé au musée

d’Étampes nous donne quelque idée. Ils se réunirent

pour la dernière fois le 15 août 1790 et firent la remise de leurs drapeaux, qui

furent suspendus à la voûte de Notre-Dame.

Enfin, c’est encore au XVIe siècle, en

1556, que fut rédigée « la coutume d’Étampes » c’est-à-dire l’ensemble des

usages locaux en matière de droit, grâce à laquelle les jugements pourraient s’inspirer

des mœurs et des traditions du lieu. Jusqu’alors, on suivait la coutume de

Paris qui avait été rédigée en 1510. À cet effet, les trois états du bailliage

furent convoqués à l’auditoire d’Étampes et les officiers royaux établirent

des cahiers préparatoires, qui furent ensuite discutés en la présence de Christophe

de Thou, premier président au Parlement de Paris et de deux conseillers.

La rédaction fut publiée dès 1557. Le procès-verbal de cette réunion des

trois ordres est un document précieux par les noms et l’état des personnes

qu’il nous fait connaître à cette date.

Cet examen des travaux et des progrès réalisés dans

notre ville au cours de ce siècle nous montre qu’elle était assez sagement administrée,

aussi bien par les officiers royaux que par la municipalité, comme l’avait

voulu le prudent Louis XII. La municipalité eut, en effet, le bon sens d’accepter

sa subordination, au lieu d’ engager de stériles querelles, et l’habileté

de se rendre presque toujours favorables les fonctionnaires du roi et ainsi

le roi lui-même. Elle n’en fut ni moins vigilante, ni moins dévouée aux intérêts

de la cité et c’est ainsi que peu à peu son rôle grandit. Elle ne réussit

pas, cependant, à faire d’Étampes une ville heureuse, comme le montre trop

bien le triste ensemble des plaintes, des suppliques des requêtes, des procès.

Mais cela tenait à deux causes indépendantes de sa volonté, qui réagirent

constamment l’une sur l’autre, et non pas seulement dans la période que nous

venons de considérer : d’abord la fréquence des guerres, civiles ou étrangères,

puis, le déplorable état des finances, entretenu précisément par les frais

de guerre. Les institutions financières présentaient à Étampes la même complexité

que dans les autres villes du royaume et nous n’ entreprendrons pas de les

exposer ici. On sait que les impôts, qu’ils fussent le cens, les aides, la taille

ou la gabelle accablaient |37 tous les non-privilégiés d’un véritable

fardeau, encore aggravé par le détestable système de l’affermage des taxes

à percevoir et par les malversations des receveurs. Notre région constituait

« l’élection d’Étampes », en tant que circonscription financière, vieille

dénomination conservée du temps où le peuple choisissait les hommes, dits «

élus », qui levaient ensuite les impôts sur un ordre du roi. Elle fut spécialement

atteinte par ces abus et ces charges, pour diverses raisons : sa réputation

de contrée riche, en dépit de sa faible étendue, l’impôt étant arbitrairement

réparti, le grand nombre de ses habitants exemptés de taxes et en fin, les

ruines qu’y avaient accumulées tantôt les guerres, dont elle fut si longtemps

le théâtre même, tantôt le passage dévastateur des troupes et des pillards.

02. Les Guerres de Religion

«

Étampes magasin de vivres. — Ravages des huguenots. — Un prince palatin duc d’Étampes. — Organisation de la défense. — La Ligue et ses violences. — La ville cinq fois assiégée. — Henri IV à Étampes. — L ’apaisement. —

Ravaillac à Étampes.

Nous avons vu que le duché d’Étampes fut retiré à

Diane de Poitiers en 1559, quelques semaines après la mort du roi son amant.

François II n’ayant régné qu’un an, c’est Charles IX, qui, en 1562, renouvelle

le don du duché à Jean de Brosses, le mari d’Anne de Pisseleu, dont le dévouement

aux trois rois qu’il servit ne semble pas avoir eu de défaillances, au milieu

des troubles de l’époque. Il mourut en 1564 et les habitants d’Étampes lui

firent un service solennel en l’église de Notre-Dame.

Nous abordons maintenant une des plus douloureuses

périodes de l’histoire de notre ville. Comme elle avait été victime de la lutte

entre les Armagnacs et les Bourguignons, elle le sera de la nouvelle guerre

civile qui va déchirer la France, pendant plus de trente ans, entre les catholiques

et les protestants, armés les uns contre les autres non pas seulement par

des querelles religieuses, mais encore par les ambitions personnelles de

leurs dirigeants. 8

La mort brusque d’Henri II, la jeunesse des deux

rois qui lui avaient succédé, avaient éveillé, en effet, bien des aspirations rivales

à la cour, les princes du sang, les représentants des vieilles familles,

les grands chefs militaires convoitant chacun une part du pouvoir et cherchant

à prendre une influence prépondérante auprès des enfants qu’étaient les rois,

ainsi qu’auprès de leur mère Catherine de Médicis. À ces conflits d’intérêts

|40 s’ajoutaient les discordes religieuses : les Bourbon, Antoine,

roi de Navarre, père du futur Henri IV et son frère, Louis, prince de Condé,

étaient calvinistes, les Montmorency étaient les uns catholiques, les autres

protestants, comme Coligny, les Guise étaient des catholiques intransigeants.

En face de ces basses intrigues, d’un fanatisme qui s’exaspérait à chaque

incident et aussi du goût des combats, de l’aventure, du pillage, qui sommeille

toujours dans l’ homme et si particulièrement développé à cette époque, il

eût fallu l’ascendant d’une grande figure de roi, comme Henri IV quelques

années plus tard. Mais la carence d’une autorité souveraine devait fatalement

conduire à la guerre civile.

On sait que le premier épisode de cette guerre fut

la conjuration d’Amboise, en 1560. Leur complot ayant échoué, les conjurés protestants,

entraînés par le prince de Condé, en reformèrent aussitôt un autre et c’est

à Étampes qu’il fut déjoué. En effet, le messager ordinaire de Condé, un

Basque nommé Jacques La Sague, traversait la ville pour porter des ordres

au vidame de Chartres. affilié au parti protestant, lorsqu’il fut reconnu

et arrêté. Mais rien ne pouvait plus mettre obstacle à la guerre. « De la goutte

de sang versé à Amboise, avait prédit Calvin, découleraient des fleuves qui

inonderaient la France ». Les tentatives d’apaisement, les appels à la tolérance

que fit Catherine de Médicis, la régente, sous l’influence du chancelier Michel

de l’Hospital, restèrent sans effet.

Antoine de Bourbon, bien que calviniste, était lieutenant

général de l’armée royale. L’objectif principal de chacun des partis étant

comme toujours la prise de Paris, il organisa une partie de sa défense et

le ravitaillement de ses troupes dans la ville même d’Étampes, qui permettait

de garder une des routes de Paris. En avril et mai 1562, il y installa une

nombreuse garnison et un magasin de vivres, destiné non seulement à celle-ci,

mais encore à toute l’armée lorsqu’elle traverserait la région. C’est ainsi

que des mandements successifs ordonnent de réquisitionner tous les blés et

les vins, tant des particuliers que des marchands, avec prohibition de vente

et de sortie, d’établir la liste des vivres qui se trouvent « par toutes

maisons », de convertir les blés en farine, de construire de nouveaux fours

s’il y a lieu, de faire conduire à Guillerval, où l’armée du roi campe au

mois de juin, 5.000 pains cuits, avec avoine, foin et fourrage, de faire

dresser des étapes de « pain, vin, chairs et avoine » pour le passage de

1.200 chevaux pistoliers. En quelques mois, les malheureux habitants d’Étampes

fournirent près de 1.000 quintaux de blé et 100. 000 livres de pain, sans

compter l’ avoine, le vin, le lard, l’huile, la chandelle, le bois. Ces réquisitions

leur furent d’ autant plus préjudiciables que les récoltes de cette année 1562

furent atteintes par des pluies continuelles et glaciales. Enfin, la peste

qui ravagea une partie du nord de la France « jusqu’après la Saint-Rémy |41

(1er octobre) n’épargna pas notre pauvre ville. Et toutes ces

privations furent vaines, puisque le prince de Condé s’en emparait le 13

novembre 1562. Pendant que l’armée royale était occupée au siège de Rouen,

il s’était avancé d’Orléans vers Paris, après avoir joint à son armée des renforts

allemands : plus de 3.000 reîtres, gens de cheval armés de pistolets » et

4.000 hommes de pied. Pithiviers lui ayant ouvert ses portes, le maréchal

de Saint André, acquis aux Guise, se jeta dans Corbeil avec des troupes et

crut devoir appeler à lui la garnison d’Étampes, le matin du 13 novembre.

Le jour même, Condé était devant notre ville et la sommait de se rendre.

Sans défense, elle dut céder. Pendant six semaines, elle fut occupée par

les huguenots qui y commirent les pires excès. Ils avaient transformé les

églises en écuries pour leurs chevaux et, s’il faut en croire une tradition

fort vraisemblable, ce sont les reîtres allemands qui décapitèrent alors

les admirables statues du grand portail de Notre-Dame. Mais le duc de Guise,

ayant remporté la victoire de Dreux sur les protestants en décembre 1562,

allait assiéger Orléans et la nouvelle de son prochain passage à Étampes

mit en fuite les envahisseurs. Peu après, l’édit d’Amboise valut au moins

quatre années de paix à la France, mais les hostilités reprirent bien avant

que notre pays eût pu réparer le mal qui lui avait été fait. En septembre

1567, Condé et Coligny tentèrent de bloquer Paris où Charles IX s’était retiré. Claude

de la Mothe, seigneur de Bonnelles, fut envoyé par le roi à Étampes en qualité

de gouverneur de la ville et du château. Avec le concours de la municipalité,

il créa huit corps de garde, mit tous les habitants sous les armes, aménagea

les chemins de ronde à l’intérieur des murs, fit des réserves de vivres,

de fourrages, de bois et de munitions, réquisitionna des lits, des tables,

du linge, de la vaisselle, qui furent transportés au château. Tout cet effort

demeura vain, comme les précédents. Le 17 octobre, le comte de Montgomery,

commandant de fortes troupes qui venaient de prendre Janville-en-Beauce,

sommait encore Étampes de se rendre. Les habitants refusèrent d’abord et s’efforcèrent

à quelque résistance, mais bientôt la ville était prise par escalade et le

château se rendit. Les vainqueurs y installèrent une compagnie d’arquebusiers,

« pour tenir en sujétion tout le voisinage ». C’est lors de ce siège que

les protestants, entre autres destructions, brûlèrent l’église et le couvent

des Cordeliers, comme nous l’avons vu. Un nouveau monastère fut reconstruit

par les Cordeliers, ainsi qu’une église, quelques années plus tard, grâce

à des dons d’Henri III, de la noblesse et des habitants d’Étampes. Le bois

nécessaire fut pris sur des arbres de la forêt de Dourdan, avec l’autorisation

du roi.

La prise d’Étampes fut pour les conjurés une victoire

inutile. Battus quelques semaines plus tard, à Saint-Denis, ils durent abandonner

toutes les places qu’ils tenaient dans le voisinage de Paris, et |42

parmi elles, Étampes. Mais les hostilités continuaient. Le roi et le duc

d’Anjou, son frère, le futur Henri III, qui était lieutenant général du royaume,

se préoccupèrent de renforcer la défense d’Étampes. Ils y établirent de nouvelles

garnisons, sous le commandement d’officiers éprouvés. Le bailli, Nicolas

Petau, fut chargé d’organiser encore des réserves de grains, de rechercher

les vivres cachés dans les maisons ou abandonnés par les ennemis. Le blé

était déposé dans les greniers de l’hôtel Mesnil-Girault, rue de la Tannerie,

ainsi appelé parce qu’il appartenait au chapitre de Sainte-Croix d’Orléans,

possesseur de la châtellenie de Mesnil-Girault, au sud d’Étampes, dont il

nous reste un beau vestige. Deux bourgeois furent élus par l’assemblée municipale

pour y recevoir les blés, que tous les cultivateurs du bailliage apportèrent,

mais dont ils ne furent payés qu’entre 1573 et 1579. L’armée royale vint

camper quelque temps aux alentours, cherchant les moyens de dégager Chartres,

que Condé assiégeait avec près de 30.000 hommes. La situation était grave pour

le roi et9 Catherine

de Médicis, suivant les conseils avisés de Michel de l’Hospital, offrit la

paix, qui fut laborieusement conclue à Longjumeau en mars 1568. Petite paix, en vérité, ou paix fourrée, selon

les noms significatifs qu’elle reçut, car, six mois après, la guerre était

rouverte. Au moins, notre malheureuse région fut épargnée par ces nouvelles

luttes qui se déroulèrent au sud de la Loire. Elle semble également avoir

échappé aux horreurs de la Saint-Barthélemy, aucun document n’en faisant mention.

On sait que Charles IX mourut peu après en 1574.

Sous son règne, en 1566, une ordonnance importante, qui intéressait notre duché

d’Étampes, avait été rendue à l’instigation du sage Michel de l’Hospital,

pour régler les conditions des apanages : le domaine de la couronne était

déclaré inaliénable et ainsi, les apanages ne devaient jamais être regardés

que comme un usufruit, la propriété en demeurant toujours à la couronne.

Ils ne pouvaient être donnés aux femmes, mais devaient être réservés aux

puînés mâles de la maison de France et revenaient au domaine par la mort

du prince apanagiste sans postérité masculine, par son avènement au trône

ou par confiscation pour forfaiture. Une seule dérogation était prévue :

en cas de guerre, l’apanage pouvait être cédé contre la remise d’une somme d’argent

nécessitée par les circonstances, mais avec faculté perpétuelle de rachat

par la couronne. Cette prudente mesure permit au Parlement de s’opposer à

la concession du duché d’Étampes faite d’abord par Charles IX, au mépris

de sa propre ordonnance, en faveur de Sébastien de Luxembourg, vicomte de Martigues8.

Malgré les lettres de jussion adressées par le roi au Parlement, celui-ci

maintint son opposition. Une autre donation irrégulière du duché d’Étampes

demeura également fictive, celle que fit Henri III, en 1576, à Diane de France,

fille naturelle d’Henri II, femme de François de Montmorency. |10

Mais sous Henri III, l’anarchie gagna tout le royaume.

Les protestants groupés dans l’Union calviniste, réunissaient des assemblées, levaient des impôts, commençaient

de former un État dans l’État. Les catholiques modérés, révoltés devant les massacres

et les ruines et s’ inspirant de la tolérance de Michel de l’Hospital, avaient

constitué, contre les catholiques intransigeants, le parti des Politiques ou des Malcontents, sous

la direction du dernier frère d’Henri III, le duc d’Alençon. En face de ces

divisions, le roi, sans autorité personnelle, ne savait quel parti prendre.

Les calvinistes s’étant unis au duc d’Alençon, firent appel avec lui au comte

Palatin, dont ils reçurent 20.000 hommes, sous la conduite de son fils Jean

Casimir, qui pillèrent une partie de la France jusqu’au Bourbonnais, et ils

marchèrent de concert sur Paris. Le roi, effrayé d’une telle menace et hors d’état

de résister, signa en 1576, près de Sens, un traité dit la paix de Monsieur qui accordait de nombreux avantages aux protestants, augmentait

l’apanage de Monsieur, duc d’Alençon, et abandonnait à Jean Casimir Palatin

le duché d’Étampes. Au milieu de pareils désordres, le Parlement ne s’opposa

pas à cette donation, pourtant moins acceptable qu’aucune autre. Mais dès 1577,

Jean Casimir, mécontent de n’avoir pas touché les paiements convenus, fit

remettre au roi tous les dons qu’il avait reçus de lui et ainsi le duché

revint à la couronne. Deux ans plus tard, le roi se conformait cette fois

à la fameuse ordonnance de Charles IX relative aux apanages : le « cas de

guerre » ne cessait pas d’exister malheureusement et permit d’ engager le

duché d’Étampes, avec faculté de rachat, à la duchesse de Montpensier, fille

de François de Guise, contre un prêt au roi de 100.000 livres, dont elle

devait toucher l’intérêt au denier douze, c’est-à-dire à 8,33%, sur les revenus

du duché. Henri III dut être en état de racheter bientôt le duché d’Étampes,

puisqu’il le donna dès 1582 à sa sœur Marguerite de Valois, pour compléter

la dot qui lui avait été promise au moment de son mariage avec Henri de Bourbon,

roi de Navarre, le futur Henri IV.

La paix de Monsieur, par sa tolérance à l’égard des

protestants, avait violemment mécontenté les catholiques qui formèrent à

leur tour une ligue composée d’associations locales, répandues peu à peu

dans une grande partie de la France ; celle d’Étampes ne fut constituée qu’en

1587. Mais Henri III s’était proclamé le chef de la Ligue dès 1577 et les

calvinistes avaient aussitôt repris les armes. Jusqu’en 1580, la guerre fut

presque constante ; cependant elle épargna notre région11.

En 1584, la mort du duc d’Alençon ralluma les passions,

le chef des calvinistes, Henri de Bourbon, devenant ainsi l’héritier de la couronne

et les catholiques refusant d’admettre qu’un protestant pût être un jour

le roi. Henri de Guise surexcita l’ardeur des catholiques, |44

qui servait son ambition d’accéder au trône à la mort d’Henri III : il donna

une nouvelle impulsion à la Ligue, s’allia avec le roi d’Espagne Philippe

II, leva des troupes dans tout le royaume et obtint du roi la révocation

de tous les édits de tolérance en faveur des calvinistes. Une nouvelle guerre

devenait inévitable. Henri III ordonna de s’ y préparer aux villes qui lui étaient

restées fidèles. Étampes était encore de celles-là. En mars 1585, Philippe

Hurault, comte de Cheverny, gouverneur d’Orléans et de Beauce, avertit les

habitants d’Étampes qu’ils devaient veiller à la sûreté de leur ville. On

décida de fermer cinq portes, en les murant, et d’ en laisser seulement trois

ouvertes, celles de Saint-Martin, de Saint-Jacques et de Saint-Pierre. Le château

était gardé jour et nuit par des habitants, choisis chaque jour par le maire

et les échevins et commandés par le sieur de Blaville, capitaine. Le roi

leur mande le 21 avril : « qu’il juge leur ville très importante pour le

bien de son service et qu’ils ne doivent permettre à aucune troupe d’y entrer

sans son exprès commandement signifié par lettres signées de sa main ». Peu

de temps après, le comte de Cheverny informe les habitants, de la part du

roi, qu’ils doivent lui désigner un nouveau gouverneur pour leur ville, soit

que le sieur de Blaville ait été inférieur à sa tâche, soit qu’on ne voulût

pas laisser le même homme longtemps dans sa charge par crainte des défaillances

ou même des trahisons. Les habitants proposèrent au roi le seigneur de la Mothe-Bonnelle,

qui avait déjà préparé la défense en 1567. Il fut agréé et la municipalité

lui remit le soin d’organiser la garde du château, qu’elle assumait jusqu’alors

au moyen des dizaines : dix hommes étaient placés en sentinelles et remplacés

par dix autres, toutes les quatre heures, nuit et jour. Les habitants, comme

le maire et les échevins eux-mêmes, firent preuve de la plus grande discipline,

qui trouva sa récompense dans le fait que les hasards de la guerre laissèrent

leur ville à l’abri des combats pendant quatre ans. Elle n’eut à subir que

des passages de troupes ou des alertes, lorsque les Allemands et les Suisses,

appelés par les calvinistes, s’étendirent à travers toute la Beauce. Étampes

avait gardé du précédent passage des reîtres de cuisants souvenirs, aussi

les habitants étaient-ils résolus à tenir bon. Ils firent enlever toutes

les échelles des faubourgs pour interdire l’escalade des murailles et ils

reçurent des renforts de l’armée royale, commandés par le seigneur de Sainte-Marie.

Mais la bataille se livra dans Auneau, où le duc de Guise infligea une sanglante défaite

aux Allemands et aux Suisses, le 24 novembre 1587, puis, il se retira dans

Étampes où il fit rendre des actions de grâce. La victoire d’ Auneau permit

au roi d’ obtenir de ces troupes étrangères le serment de rentrer dans leur

pays, ce qui serait exécuté sous son autorité « sans aucun déplaisir pour

elles ». Ce serment fut reçu par le seigneur d’ Inteville, au-dessus de Chalo-Saint-Mard,

et dans la plaine du grand Chicheny, où les |45 Suisses s’étaient

rangés en bataille. Ils s’engagèrent « par acclamation militaire et lévement

de mains » et leurs colonels signèrent l’acte dressé à cet effet par deux

notaires royaux d’Étampes, le 2 décembre 1587.

Quelques autres succès remportés ailleurs par Henri

de Guise, et présentés comme d’éclatantes victoires, enflammèrent les Ligueurs.

Ils fomentèrent des émeutes à Paris contre le roi. Pour les apaiser, Henri

III dut recourir au duc de Guise et bientôt après, il signait sous la contrainte,

à Chartres, en juillet 1588, un traité avec les chefs de la Ligue, qui leur

accordait de nouvelles concessions et ordonnait l’entière extirpation de

l’hérésie. Le traité fut publié en forme d’édit, juré solennellement dans

la cathédrale de Rouen et envoyé dans tous les bailliages pour être aussi

solennellement juré par les habitants. Ceux d’Étampes adhérèrent ainsi à

la Ligue le 19 août 1588 : les ecclésiastiques, le tiers état et le bailli,

Michel de Veillard, sans aucune protestation, mais les autres gentilshommes,

avec des restrictions sur « l’obligation de leurs biens, qu’ils n’entendaient

pas être compris par leurs signatures ». On fit même jurer des enfants, Urban

de Poilloüe et son frère Abel, âgés de dix-sept et treize ans, signèrent

à la place de leur père, mort en 1582.

Le roi avait perdu toute autorité : aux États généraux,

qu’il convoqua à Blois en octobre 1588, Henri de Guise apparut comme le vrai

souverain. Ainsi s’explique la criminelle décision d’Henri III : la mort

de son rival lui sembla la seule délivrance possible de l’étau dans lequel

il s’était laissé prendre. Les deux Guise assassinés, les États généraux

saisis d’épouvante et bientôt congédiés, il put dire : « À présent je suis

roi », mais roi d’un malheureux royaume, soulevé de révolte, déchiré de fanatisme, ivre

de violences et de meurtres. Notre ville, pacifique et soucieuse de justice,

fut victime de ces fureurs. Les Ligueurs, à la suite de l’assassinat de leurs

chefs, avaient déchaîné à Paris une véritable insurrection contre le roi

et aussitôt organisé un gouvernement révolutionnaire, le Conseil des Seize, composé de représentants élus des seize quartiers de Paris.

Voulant s’assurer de la ville d’Étampes, grenier de la Beauce toujours convoité,

qui leur facilitait, en outre, la communication avec Orléans, ils y installèrent

une garnison, sous le commandement d’un de leurs partisans exaltés des environs,

François d’ Izy, seigneur de la Montagne. Il fit emprisonner Nicolas Petau,

l’ancien bailli, avec ses enfants, comme mauvais catholique, puis, le prévôt,

Jean Audren, sous le même prétexte. Mais les habitants d’Étampes donnèrent

un bel exemple de courage par leur protestation : ils témoignèrent que Nicolas

Petau s’était dévoué à la chose publique pendant trente-six ans et qu’il

était bon catholique, de même qu’Audren. Puis, ils convoquèrent une assemblée

spéciale, le 18 février 1589, pour refuser un successeur d’Audren, Simon de

Lorme, avocat au Parlement qui avait été |46 envoyé d’office comme

nouveau prévôt par le Conseil des Seize.

Henri III, pour reconquérir son royaume, s’était

réconcilié avec Henri de Navarre, en avril 1589, et tous deux s’avancèrent

sur Paris avec une armée de 35.000 hommes de pied et 5.000 cavaliers. Lorsque

cette nouvelle parvint à Paris, le duc de Mayenne, dernier des Guise, qui

avait été fait lieutenant général du royaume par le gouvernement révolutionnaire,

renforça la garnison d’Étampes et la mit sous le commandement d’un autre ligueur,

le seigneur de Pussay, le château devant être défendu par le capitaine de

Saint-Germain. Mais ces troupes étaient bien trop insuffisantes pour résister

à la forte armée qui mit le siège devant Étampes le 23 juin 1589. Deux batteries

furent installées, l’une à l’extrémité de la ville, du côté d’Orléans, l’autre

sur la colline en face du château pour abattre la courtine qui le couvrait.

La première ayant bientôt ouvert une brèche, l’assaut fut donné et la place

fut prise, malgré quelque résistance des défenseurs, qui furent faits prisonniers,

puis, le château se rendit. La ville fut livrée au pillage pendant trois

jours ; les officiers royaux qui se trouvèrent convaincus de rébellion furent

punis et le seigneur de Saint-Germain, capitaine du château, qui avait été

page d’Henri III, eût été pendu, quoiqu’il fût gentilhomme, si le duc d’Épernon,

son ami, ne lui eût obtenu la grâce du roi. Enfin, nous dit le bon Fleureau,

« le viol ne fut pas permis, néanmoins, il y eut quelques femmes qui ne l’évitèrent

point ».

Pendant le court séjour que fit Henri III à Étampes,

il y reçut la nouvelle qu’il était menacé d’excommunication s’il ne consentait à

une pénitence pour le meurtre du cardinal de Guise et s’il ne libérait pas

les prélats emprisonnés par lui. Il en fut si affecté qu’il refusa de manger

durant vingt-quatre heures. À quoi, le roi de Navarre, qui connaissait les

hommes, lui dit : « Sire, le plus sûr remède est de vaincre, ainsi, nous

serons absous. Mais si nous sommes vaincus, nous demeurerons excommuniés,

voire même aggravés ». Après s’être emparés de Châtres (aujourd’hui Arpajon),

de Pontoise, 1’Isle-Adam, Creil, Poissy, ils mirent le siège devant Paris,

mais c’est alors qu’Henri III fut assassiné, le 1er août, par

le moine Jacques Clément. On sait qu’Henri IV devait mettre près de cinq

ans à conquérir son royaume.

En juillet 1589, un nouveau gouverneur avait été

envoyé à Étampes, le seigneur Paul Touzin, pour y tenir garnison avec trois

compagnies. Tous les habitants avaient prêté serment de fidélité au roi Henri

III et ils se mirent en demeure de réparer la brèche faite par lui à leurs

murs. Touzin avait été remplacé par le capitaine Rigault, dans le commandement

de la place, lorsqu’elle fut encore assiégée le 20 octobre 1589, mais par

les Ligueurs cette fois. En effet, le duc de Mayenne, à la mort d’Henri III, avait

vu son armée s’accroître de tous ceux qui abandonnaient Henri IV, puisque

la fortune semblait |47 lui devenir hostile. En outre, la tolérance

et le désir d’ union du roi de Navarre ne pouvaient être compris que d’une

faible élite et les innombrables fanatiques des deux partis se dressèrent

contre lui. En quelques jours, son armée fut réduite de moitié. Il dut lever

le siège de Paris, mais il demeura en Normandie, au lieu de se retirer dans

le Midi où se trouvaient les vieilles troupes calvinistes, comprenant bien

que la conquête de Paris devait être son objectif essentiel. Le duc de Mayenne,

resté maître de la capitale, étendit ses forces autour d’elle et, comme il

fallait des vivres, Étampes fut une des premières villes attaquées. Elle

capitula, bien que le capitaine Rigault fût un brave, mais il avait une garnison

trop réduite et il se rendit, au moins avec composition, au lieutenant du

duc de Mayenne, Chrétien de Savigny, seigneur de Rosne. Néanmoins, d’abominables

exécutions furent commises : le bailli Nicolas Petau fut tué et le prévôt

Jean Audren, nous dit un témoin, « encore plus maltraité », poursuivis par

la rancune des Ligueurs, qui déjà les avaient fait emprisonner l’année précédente,

comme mauvais catholiques. L’on sait, par ailleurs, que Jean Audren fut pendu

par les soldats le 23 octobre. C’est donc à tort que ces deux meurtres furent

imputés aux protestants de l’armée d’Henri de Navarre, comme l’a fait un

historien moderne.

Cependant, Henri IV commençait à donner la mesure

de sa vaillance, de son esprit organisateur et de sa valeur militaire. Il avait

battu le duc de Mayenne dans une série de combats à Arques, à la fin de septembre

1589. Mayenne s’étant retiré en Picardie, le roi ordonna de rompre les ponts

de l’Oise pour couper la route de Paris au vaincu et il vint assiéger Paris,

le 31 octobre. Mais un pont n’avait été détruit qu’à moitié : en quelques

heures il fut rétabli, Mayenne passa avec son armée et pénétra dans Paris.

Malgré quelques succès dans les faubourgs, le roi jugea plus sage de se replier,

dès le 3 novembre, sur Linas et le 5, il campait sous les murs d’Étampes.

Alexandre de Castelnau, comte de Clermont-Lodève, occupait la place pour

la Ligue avec cinquante gentilshommes et quelques gens de guerre. Il dut

renoncer à toute résistance, les habitants « ayant abandonné la garde pour

ne pas tenir contre leur roi », et se rendit à la première sommation. Cette

fois, il n’y eut ni sang versé, ni pillage, quoique les troupes « du roi

sans couronne et général sans argent » n’eussent pas de solde. Henri IV demeura

sept jours à Étampes. La tradition veut qu’il ait séjourné à Brières-les-Scellés,

dans le petit château, dont une partie, devenue une ferme, subsiste encore,

en particulier une belle salle du XVIe siècle, qui entendit sans

doute les joyeux propos du Béarnais. Les habitants d’Étampes profitèrent

du séjour du roi pour lui demander l’autorisation de détruire leur château,

qui, faisant d’Étampes une ville dite « forte », avait entraîné pour elle

tant de combats, de ruines et de misères. Henri IV, non seulement consentit

à la démolition du château, mais fit entreprendre |48 la destruction

de ce qui restait des murailles. II acheva de donner la preuve de son libéralisme

en permettant aux habitants de rester neutres dans la lutte qu’il poursuivait.

Un conseil du roi fut tenu à Étampes à ce moment,

réunissant des princes du sang, les maréchaux de France, des officiers et

des gentilshommes du royaume. Un envoyé de la reine Louise de Lorraine, la

veuve d’Henri III, y vint de sa part réclamer justice de l’assassinat de

son mari, en priant que fussent recherchés les complices éventuels de l’assassin,

Jacques Clément, qui avait été massacré sur place et ainsi, n’avait pu être

interrogé. À la lecture de ce message, le hardi Béarnais se demanda-t-il

si le sort d’Henri III ne lui était pas réservé ? C’est possible, en ce temps où

le péril de mort était partout, mais il n’ était pas homme à s’y arrêter,

lui qui répondait aux reproches de Sully sur sa témérité : « C’est pour ma

gloire et pour ma couronne que je combats ma vie ne me doit être rien à ce

prix ». Mais comment cette requête de la reine Louise, adressée à Henri IV

et reçue à Étampes précisément, ne nous ferait-elle pas songer au même destin tragique

qui devait atteindre vingt ans plus tard le malheureux roi ? Son assassin

eût été, lui aussi, massacré dans la rue de la Ferronnerie, si d’Épernon,

comme saisi d’un souvenir, n’avait crié qu’on se gardât bien de tuer le régicide,

ce régicide qui avait pris sa fatale décision dans notre ville même.

Henri IV poursuivit sa route vers Orléans. Nous ne

le suivrons pas dans sa difficile et glorieuse conquête. Mais nous signalerons qu’au

moment où parvint à Étampes la nouvelle de l’intervention de plus en plus

active du roi d’Espagne dans les affaires de France, de l’installation d’une

de ses garnisons dans Paris pour aider les Ligueurs, enfin, de ses visées

sur le trône même de France pour sa fille, les habitants furent si émus qu’ils

se réunirent en une assemblée générale. Ils jurèrent d’une commune voix de

vivre et mourir en bonne union et concorde et de se maintenir sous l’autorité

de la seule couronne de France.

En 1590, le duc de Mayenne leur demanda de constituer

un magasin de vivres pour son armée et de lever une contribution : ils purent

refuser l’un et l’autre en alléguant leur misère, qui n’ était que trop réelle.

Mais ils furent obligés d’ accueillir une garnison pour assurer la liberté

de la route de Paris à Orléans et la subsistance de l’armée espagnole voisine

sur le pays d’ alentour.

On sait que Paris se rendit enfin à Henri IV le 22

mars 1594. Mais il restait des Ligueurs impénitents : nous en citerons un exemple

caractéristique qui intéresse quelque peu notre ville. C’est celui de Marie

Baron, femme du jurisconsulte René Choppin, seigneur d’ Arnouville-en-Beauce,

qui furent enterrés tous deux d’abord à Paris, mais dont la pierre tombale

est conservée maintenant au musée |49 d’Étampes. Marie Baron était une

ligueuse si passionnée qu’à l’entrée d’Henri IV à Paris, elle se jeta par

la fenêtre.

Cependant, sous l’autorité du roi, si heureusement

tempérée de bonhomie souriante, grâce à sa compréhension des hommes et au dévouement

qu’il ne cessa d’apporter à son œuvre immense de reconstruction, après tant

de ruines, l’apaisement se fit dans les esprits, l’ordre fut restauré et

le relèvement s’accomplit peu à peu. Notre région nous offre une image de

cette pacification, au moins sous une forme indirecte, puisque, comme les

peuples heureux, elle n’a plus d’histoire jusqu’à l’aurore du règne de Louis

XIV. Nous citerons, pourtant, un exemple local de l’entente survenue entre

les partis, armés naguère dans une lutte sans merci. François de Prunelé,

seigneur de Guillerval, blessé à Cérisoles en 1544, protestant convaincu,

avait été tué en Beauce par les Ligueurs, en 1587, et sa propre fille Anne,

épousa en 1596, Abel de Poilloüe, qui avait été cependant un des signataires de

la Ligue à Étampes.

Nous ne pouvons omettre non plus le passage de Ravaillac

dans notre ville et notre région, qui n’est point une légende. On sait que

l’assassin conçut longuement son projet. Après un premier séjour à Paris,

en janvier et février 1610, où il n’avait pu approcher le roi, il rentra

chez lui à Angoulême, puis en repartit le 11 avril, pour arriver à Paris