|

BHASE n°33

(octobre 2016)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page

est une simple reversion automatique et inélégante au format html d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique

et Archéologique du Sud-Essonne), pour la commodité de certains internautes

et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de ce

numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase033w.pdf

|

|

|

Le monde des Saint-Périer

— tome 3 LE SUD-ESSONNE MÉDIÉVAL

Préface.—Bibliographie.—01. Les origines et le Moyen-âge.

— 02. Une plaque de ceinturon mérovingienne. — 03. Une découverte dans le passé

de Morigny. — 04. Découverte d’un fond de cabane ancienne à Morigny. — 05.

Le Jugement dernier du portail de Saint-Basile. —

06. La grille romane de l’ancienne abbaye de Morigny.

— 07. Une grille romane conservée au Musée d’Étampes.—08. Donation d’un domaine prés

d’Étampes par Philippe-Auguste a l’Ordre de Saint-Jacques en 1184. — 09.

Le bel envers d’un évier.—10. Sépultures anciennes à Saclas.

— 11. Le cimetière de Champigny. — 12. Objets du

Moyen-Age découverts à Étampes en 1923. — 13. Un meurtre à Étréchy en 1395.

— 14. Une prisonnière au château d’Étampes au XVe siècle.

— 15. Le duc de Berry.

BHASE n° 33 — octobre 2016

LE SUD-ESSONNE MÉDIÉVAL

Le monde des Saint-Périer - tome 3

ISSN 2272-0685

Publication du Corpus Étampois Directeur de publication

: Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois. com

BHASE n°33

Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

publié par le Corpus Étampois

octobre 2016

Le monde des Saint-Périer. Tome 3

Le Sud-Essonne

Edité par le Corpus Etampois

médiéval

COMITÉ DE LECTURE

Bernard Gineste Bernard Métivier Bernard Minet f

Bernard Paillasson

Préface

Voici le troisième volume des Œuvres Locales Complètes

du comte de Saint-Périer. Il regroupe toutes les études qu’il a consacrées,

de 1913 à 1950 à l’histoire médiévale de l’ancien arrondissement d’Étampes,

qui correspond grosso

modo à la partie méridionale de l’actuel département

de l’Essonne ; plus trois articles publiés par sa veuve de 1953 à 1960.

On trouvera donc ci-après, tout d’abord, une présentation

générale de cette période dans la région d’Étampes, qui constitue le début

de son histoire générale et synthétique de la ville d’Étampes, dont la première

édition date de 1938.

On lira ensuite les quatorze études d’histoire locale

publiées par les époux Saint-Périer qui sont relatives au millénaire médiéval. Nous

les rangeons par ordre chronologique des périodes traitées : trois concernent

le haut moyen âge ; huit le moyen âge central ; et trois le bas moyen âge.

René de Saint-Périer

(1877-1950)

Bibliographie des articles

ici réédités

A. — Présentation générale

01. René de Saint-Périer, « Les origines et le

Moyen-âge » et « La Renaissance » [début], in Id., La grande histoire d’une petite

ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire

de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 9-25. — Réédition posthume légèrement remaniée,

in Étampes. Bulletin

Officiel Municipal 2 (janvier 1964), pp. 23-27.

B. — Haut Moyen-Age

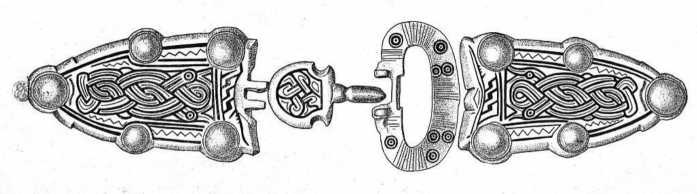

02. « Une plaque de ceinturon mérovingienne »,

in Bulletin de la

Commission départementale des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 45-46 (1931), pp. 125-126. — Tiré à part (4 p. ; illustration),

sans nom de lieu ni d’éditeur, 1931.

03. « Une découverte dans le passé de Morigny

», in Bulletin de

la Société des Amis d’Étampes 6 (avril 1950),

pp. 98-99.

04. « Découverte d’un fond de cabane ancienne

à Morigny », in L’Abeille

d’Étampes 109/17 (24 avril 1920), p. 1.

/y

C. —Moyen-Age central

05. « Le Jugement dernier du portail de Saint-Basile

», in

Bulletin de la Société

des Amis d’Étampes et de sa région 4 (février

1948), pp. 60-61.

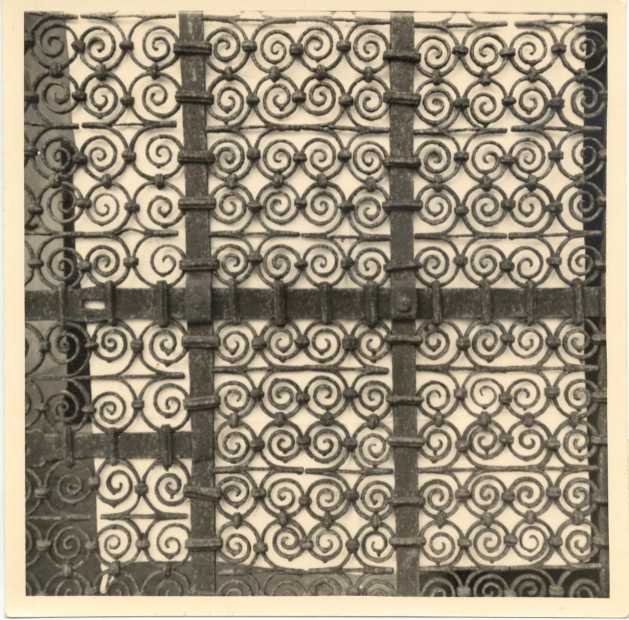

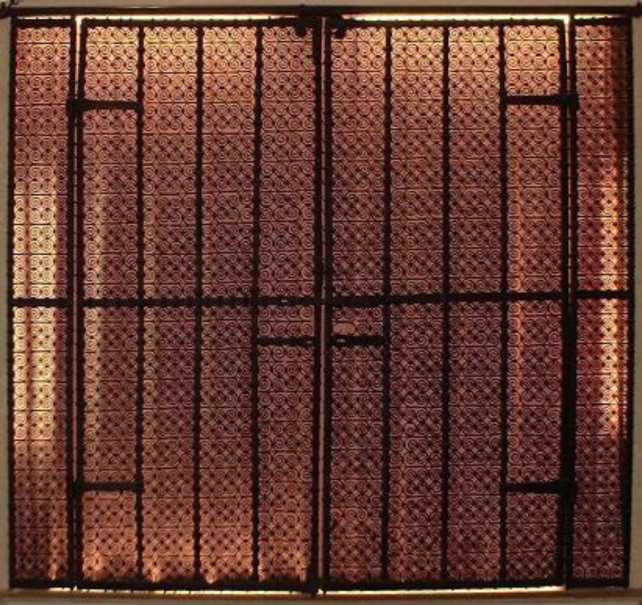

06. Raymonde-Suzanne de Saint-Périer, « La grille

romane de l’ancienne abbaye de Morigny (S.-et-O.) », in Bulletin archéologique du Comité

des Travaux historiques et scientifiques (1953),

pp. 86-89. — La comtesse

a recyclé indéfiniment cette conférence : « La grille de l’abbaye de Morigny

au Musée d’Étampes », in Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise.

XVIIIe congrès. Mantes. 16 et 17 octobre 1953. — « La grille de l’abbaye de

Morigny », in Bulletin

de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise LV (1953-1954), pp. 7-8.

07. « Une grille romane conservée au Musée d’Étampes

», in

Bulletin de La Montagne

Sainte Geneviève et ses abords 45/1 (mars 1954),

pp. 2-10, sous le chapeau suivant : « Conférence faite par madame de Saint-Périer

le 20 février 1954 » [in-4°; 10 p.; polytypé ; Paris, Roy, 1954 ; exemplaire

conservé à la BnF].

— Cette conférence aussi

semble avoir été indéfiniment recyclée ou remaniée : « La grille romane de

l’abbaye de Morigny », in Conférence des sociétés savantes de Seine-et-Oise.

XXe congrès. Mantes. 31 mai et 1er juin 1957 (simple mention par la « Liste

des travaux » des « seizième à vingt-quatrième sessions : 1949-1966 », Versailles,

1967). — « Quelques indications complémentaires sur l’abbaye et le village

de Morigny », in Conférence

des sociétés savantes de Seine-et-Oise. XXIIIe congrès. Pontoise. 13

et 14 juin 1964 (simple

mention, ibid). — « Notes archéologiques », in Conférence des sociétés savantes

de Seine-et-Oise. XXIVe congrès. Corbeil. 3 et 4 juin 1966 (simple mention, ibid.). — Sa matière a été reprise de

plus en partie dans un article que nous publierons dans un tome ultérieur

du BHASE : « Morigny et son abbaye », in Pays d ’Yveline, de Hurepoix et de Beauce 9 (1965), pp. 14-16.

08. « Donation d’un domaine près d’Étampes par

Philippe-Auguste à l’Ordre de Saint-Jacques (1184) », in Bulletin des Amis d’Étampes et

de sa Région 10 (1960), pp. 8-9.

09. René de Saint-Périer, « Le bel envers d’un

évier », in L’Abeille

d’Étampes 122/30 (29 juillet 1933), p. 1.

10. « Sépultures anciennes à Saclas », in L Abeille d’Étampes 102/41 (11 octobre 1913), p. 2.

11. « Le cimetière de Champigny », in Bulletin de la Société des Amis

du Musée d’Étampes et de sa région 1 (août 1946),

pp. 6-7.

12. « Objets du Moyen-Age découverts à Étampes

en 1923 »,

in Bulletin de la Société des Amis du Musée d’Étampes 6 (19231924), pp. 29-32.

D. —Bas Moyen-Age

13. « Notes d’histoire locale. Un meurtre à Étréchy

en 1395 », in L’Abeille

d’Étampes 113/23 (31 mai 1924), p. 1. — Tiré

à part : Notes d’histoire

locale. Un meurtre à Étréchy en 1395 [in-16;

6 p.], Étampes, Terrier frères, 1924.

14. « Une prisonnière au château d’Étampes au

XVe siècle »,

in Almanach Annuaire de la ville et de l’arrondissement

d’Étampes 1925, Étampes, Terrier frères et Cie,

1924, pp. 15-18.

15. « Le duc de Berry », in L’Annuaire de la ville et de l’[ancien]

arrondissement d’Étampes 1948, Étampes, Havas, 1947,

pp. 4-27 (avec une illustration de Léonce Balas).

01. Les origines et le Moyen

Age 1

Situation favorable et

fertilité du sol. — Stampæ. — Campements préhistoriques et stations gallo-romaines. — La ville mérovingienne. — Première bataille à Étampes. — Premières destructions. — Relèvement et fondations

nouvelles. — Vieille ville, ville forte et ville-marché.

La malheureuse Ingeburge. — Étampes apanage et comté. — Les ravages de la Guerre de Cent ans. — Un fastueux comte d’Étampes, Jean de Berry. — La guerre civile. — Étampes port fluvial.

À mi-chemin entre Paris et Orléans, la ville d’Étampes

s’étend sur la grande route qui relie ces deux villes et qui fut la route

des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, autour de trois rivières, divisées

elles-mêmes en de nombreux bras, au pied du grand plateau de Beauce. Son

territoire confine aux anciens pays de Chartres, d’Orléans, du Hurepoix et

du Gâtinais, de longtemps riches et peuplés. Le sol en est très fertile,

on y a cultivé dès une haute époque le blé dans la plaine, la vigne sur les

pentes des collines et plus tard, les plantes maraîchères dans la vallée.

La rivière de Juine, alors navigable, offrait ainsi une communication directe

avec Paris par l’ Essonne et la Seine. Ces diverses conditions particulièrement

favorables à la vie sociale ont

1 On reproduit

ici le chapitre premier et les premiers paragraphes du suivant d’un important

ouvrage du comte de Saint-Périer, La grande histoire d’une petite ville, Étampes, Étampes, Édition du Centenaire

de la Caisse d’Épargne, 1938, pp. 9-25, en notant les variantes du remaniement

posthume de 1964, in Étampes. Bulletin Officiel Municipal 2 (janvier 1964), pp. 23-27 (B.

G).

déterminé sans doute la fondation en ce lieu de la

première bourgade, entraîné son développement dès ses débuts et lui valurent

peut-être son nom. L’étymologie du nom d’Étampes, que portent quatre localités

françaises, demeure, en effet, incertaine ; mais, entre les diverses hypothèses

dont elle a fait l’objet, l’une des plus satisfaisantes la rattache au bas

latin stapula, dérivé du mot germanique stapel, amas, d’où

entrepôt, place publique, que l’on retrouve modifié sous la forme 10 Stampæ, dans les plus anciens textes. Lieu de réunion sur un passage

fréquenté, où l’on assemble les marchandises venues par route et par eau,

telle est l’ origine vraisemblable de notre ville ; mais nous n’avons aucune

preuve de son existence, en tant que cité, avant le VIe siècle

de notre ère. Aux âges préhistoriques, son emplacement n’a pas été occupé

par des groupements humains. Non loin d’Étampes, nous avons bien relevé la

trace de campements remontant à l’époque paléolithique, mais ces témoins

sont fort peu nombreux et n’indiquent pas une occupation de quelque importance.

II en est de même pour l’âge de la pierre polie, pour les âges du bronze

et du fer. On connaît des stations de ces époques aux environs d’Étampes,

mais leur dispersion et leur faible densité ne permettent pas de les considérer

comme un ancien centre d’habitation.

À l’époque gallo-romaine, notre région, comprise

dans le pays des Senones, près de la frontière des Carnutes, était traversée

par des voies importantes, notamment celle de Lutetia à Genabum, c’est-à-dire

de Paris à Gien, Orléans ou Châteauneuf-sur-Loire, car la position de Genabum donne encore lieu à de nombreuses controverses. Dans l’itinéraire

d’Antonin, cette voie passe à Salioclita, que

l’on a voulu à tort identifier avec Étampes et qui doit être Saclas, à 10

kilomètres au sud, où l’on reconnaît encore le dallage de la voie antique.

Mais cette route ne semble pas avoir traversé l’emplacement actuel d’Étampes

; elle passait au nord de la ville, au lieu-dit Brunehaut, où l’ on a retrouvé

des monnaies, une statuette de Mercure en bronze, des substructions et un

Priape en pierre, qui témoignent d’établissements romains en ce point ; quelques

autres découvertes isolées dans les environs d’Étampes prouvent que la région

était fréquentée, mais sans qu’une ville fût encore établie aux bords de

la Juine.

Ce sont les divisions entre les rois mérovingiens,

successeurs de Clovis, et les guerres si fréquentes entre ces chefs de bandes encore

à demi barbares, qui nous apportent la première mention historique de l’existence

d’Étampes à cette époque. Grégoire de Tours nous dit, en effet, dans sa précieuse

Historia, qu’en 587, une transaction passée entre Childebert, roi

d’Austrasie, et son oncle Gontran, roi de Bourgogne, attribuait à Gontran

une partie de Paris, Châteaudun, Vendôme et le territoire d’Étampes Pagus Stampensis. Peu après, suivant le même chroniqueur, Étampes était ravagée

par les troupes du roi Childebert, puis, en 612, Clotaire, roi de Neustrie,

et Thierry, roi d’Austrasie, se livrent une sanglante bataille sous les murs

mêmes d’Étampes. Un récit de Frédégaire précise que la lutte eut lieu à Stampas per fluvium Loa, ce qui correspond au débouché de la vallée de la Louette. Plusieurs

noms de lieux dits aux alentours de cet emplacement, la Croix de Vaux-Mille-Cent ou Vomit-le-Sang, |11

le Meurger de la

Bataille, le Champ des Morts, montrent que le souvenir et le lieu même de ce combat n’ont

pas été oubliés. Il est vrai qu’aucune découverte d’armes n’est venue confirmer

cette tradition, mais l’emplacement des anciennes batailles, si singulier

que cela puisse paraître, est le plus souvent très difficile à déterminer.

En effet, les corps n’étaient inhumés qu’après avoir été entièrement dépouillés

de leurs armes et les squelettes que l’on pourrait découvrir, n’étant accompagnés

d’aucun mobilier funéraire, ne peuvent être datés.

Ces mentions d’Étampes, si modestes qu’elles soient,

nous font connaître, outre son existence certaine au VIe siècle, l’emplacement

de la première bourgade qui porta ce nom c’est celui du quartier Saint-Martin

actuel. La tradition attribue la fondation de l’église Saint-Martin au roi

Clovis : aucun texte ne le confirme, mais ce vocable indique, en général,

une origine ancienne et il fut sans doute appliqué à la première église d’Étampes.

Une autre tradition rapporte que des religieux bénédictins

seraient venus de l’abbaye de Fleury-sur-Loire, vers le milieu du VIIIe

siècle, bâtir, en dehors de la ville, une église et un monastère dédiés à

Saint-Pierre. Quelques restes de murs qui présentent le vieux mode de construction

dit opus spicatum confirment l’origine mérovingienne de ces édifices, dont

notre faubourg actuel conserve encore le nom.

Si les documents nous manquent au sujet de ces fondations,

comme les traces matérielles de la bataille d’Étampes en 612, nous ignorons

également si la reine Brunehaut, comme le veut une autre tradition locale,

vécut à Étampes et si elle subit, près de la ville, dans la vallée de Brières,

l’affreux supplice qui lui fut infligé par le fils de sa rivale Frédégonde.

Son mari Sigebert eut bien Étampes dans son domaine, mais rien ne prouve

que sa veuve y fit sa résidence. Le nom de Brunehaut ayant été conservé dans

tout le nord de la France, sous la forme de « chaussée ou chemin Brunehaut

» pour désigner d’anciennes voies romaines qui furent réparées et améliorées

sur les ordres de cette reine d’Austrasie, il serait imprudent d’affirmer

que Brunehaut elle-même vécut au lieu qui porte encore son nom près d’Étampes. Nous

avons dit déjà que les vestiges antiques trouvés en ce point sont gallo-romains

et non pas mérovingiens.

Des rapports de ces rois de la première race avec

Étampes, il nous reste donc peu de chose. Les Carolingiens n’ont pas laissé non

plus d’actes importants de leur règne où figure notre ville.

Nous savons seulement que, dans le partage qui suivit

la mort de Charlemagne, Étampes fut attribué à Louis le Débonnaire, puis

à son fils, Charles le Chauve, et que l’un et l’autre de ces princes donnèrent

à des monastères, en particulier à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, |12

à Paris, et à un « fidèle sujet », des terres aux environs d’Étampes.

Mais après ces règnes pendant lesquels le calme régnait

sans doute à Étampes, puisque les monastères y pouvaient recevoir des donations,

les invasions normandes vinrent apporter de nouveaux désordres. Rollon lui-même,

au dire du chroniqueur Guillaume de Jumièges, entra dans Étampes, détruisit

la ville, emmena comme prisonniers un grand nombre de ses habitants. Il est

probable, bien que nous n’ayons pas d’autres détails sur ces événements,

que les monuments d’Étampes furent alors démolis, puisque nous n’avons malheureusement

aucun fragment d’ architecture de cette haute époque, car rien ne demeurait derrière

le passage des Normands. Et, pendant près de cent ans, les chroniques ne

parlent plus d’Étampes.

Mais les premiers rois capétiens devaient relever

notre ville et lui donner une importance et même un lustre qu’elle n’avait jamais

encore connus et qu’elle ne retrouvera plus aux époques modernes. Issus des

ducs d’entre Seine et Loire, vassaux révoltés contre l’autorité défaillante

des derniers Carolingiens, ces rois ne possédaient lors de leur ascension

à la dignité royale qu’un bien petit domaine. Rois d’Île de France, plutôt

que de France, ils s’appuyaient sur Dourdan et sur Étampes pour lutter contre

leurs puissants voisins et affermir leur domination. Étampes leur demeura

toujours fidèle et ne cessa pas de faire partie du domaine royal. Dans le

cours des siècles, lorsque les descendants de Hugues le Grand, père de Hugues

Capet, qui possédait déjà Étampes au Xe siècle, eurent agrandi

leur domaine et constitué la France de nos jours, notre ville devint un apanage

accordé tantôt à des princes du sang, tantôt à de fidèles vassaux ou à des favorites

du roi, mais revenant toujours à la couronne, dont elle était un des plus

beaux fleurons.

Dès le règne de Robert le Pieux (970-1031), les chroniques

citent Étampes comme l’un des séjours fréquents et préférés de ce prince.

C’est lui qui aurait fait édifier, sur le bord septentrional du plateau,

une forteresse dont la tour de Guinette marque l’emplacement, mais non pas

un vestige de cette haute époque, puisque sa construction ne peut être datée

que du milieu du XIIe siècle. En outre, la troisième femme du

roi Robert, Constance, fit construire, pour leur résidence, un palais dit

du Séjour ou des Quatre-Tours, à cause des tourelles d’angle, qui subsistaient encore

au XVIIe siècle. Il comprenait de nombreux bâtiments, des écuries,

un oratoire, et des jardins, qui occupaient le lieu actuel du tribunal et

le terrain compris entre la rue de la Juiverie et la rue de la Roche-Plate.

Autour du château fort et du palais, une nouvelle ville se constitua, que

les documents du XIe siècle désignent sous le nom de Stampæ castrum ou Stampæ novæ : Étampes-le-Châtel

ou Étampes-les-Nouvelles. Cette dernière appellation confirme que la plus

ancienne ville, Étampes-les-Vieilles, |13 fondée vers le VIe

siècle, ne s’étendait pas là. Nous avons vu qu’elle s’était établie plus

au sud et que sans doute la première église de cette petite cité mérovingienne

avait été dédiée à Saint-Martin. Mais la nouvelle ville en était trop éloignée

pour que le roi qui avait assuré sa défense par des fortifications et pourvu

à l’agrément de sa propre résidence ne songeât pas à y fonder des églises.

Ailleurs déjà, Robert le Pieux avait encouragé le grand élan religieux suscité

à la fois par les approches de l’an 1000, qui, dans l’esprit des peuples

devait amener la fin du monde, et par la coïncidence des calamités, famines,

épidémies, brigandages, qui marquèrent les dernières années du Xe

siècle. Selon le joli mot de l’humble moine chroniqueur, le monde se parait

alors « d’une blanche robe d’églises neuves ». Dans le nouvel Étampes, le

roi fit édifier Notre-Dame, sur les ruines d’une chapelle, et Saint-Basile

au pied de la forteresse. Pour donner plus de lustre à l’une de ses nouvelles

églises, il fit apporter à Notre-Dame des reliques qu’il avait obtenues du

pape Benoît VIII, sans doute lors de son voyage en Italie en 1020. C’est

ainsi que les trois martyrs, Can, Cantien et Cantienne, deux frères et leur

sœur, morts pour leur foi, à Aquilée, en Vénétie, au IIIe siècle,

devinrent les patrons d’Étampes. Ces reliques furent l’objet pendant des

siècles d’une grande vénération ; elles attirèrent à Étampes, pour la fête

des « corps saints », le 31 mai, pour les processions dans la ville, à Pâques

et à la Pentecôte, et lors des grandes sécheresses ou des disettes, une foule

de fidèles et de curieux qui contribuèrent jadis à sa prospérité. Le cimetière

commun aux deux paroisses de Notre-Dame et de Saint-Basile, dit le Grand

Cimetière, fut établi hors des murs, dans le hameau de Bédégond, qui s’étendait

entre le faubourg Saint-Jacques et le faubourg Évezard. Le roi Philippe Ier

fit don de ce hameau aux chanoines de Notre-Dame pour qu’ils élèvent une

chapelle dans le cimetière. Elle fut construite le long de la rue actuelle

qui a pris son nom Saint-Jacques-de-Bédégond. Le petit bâtiment, orné d’une

jolie porte du XVe siècle, qui est aujourd’hui non loin de là,

du côté du Port, ne représente pas un reste de cette chapelle du XIIe

siècle, puisqu’elle fut détruite au moment de la Fronde.

C’est encore sous le règne des premiers rois capétiens,

sans doute dès Robert le Pieux, que les eaux de la Louette et de la Chalouette,

qui serpentaient auparavant dans la partie la plus déclive de la vallée,

furent canalisées dans la ville en formation. Ce canal, qui passe toujours

derrière les maisons des rues basses, devait servir non seulement aux usages

ordinaires, mais permettre l’établissement des moulins à farine et favoriser l’industrie

des foulons.

Ainsi, vers le milieu du XIe siècle, Étampes

se composait de deux villes, l’une, ouverte, ancienne et de quelque importance puisque

des actes de Philippe Ier (1060-1108) nous apprennent qu’elle

ne comprenait pas moins de trois églises, Saint-Martin, Saint-Alban |14

et Saint-Mard, l’autre, véritable place forte, comme nous le confirme la

légende d’ une monnaie de Philippe Ier frappée à Étampes, Castellum Stampis, à la fois ville militaire et résidence royale, qui avait

pris, de ce fait, un rapide développement. Entre les deux agglomérations,

s’étendait un vaste espace inhabité, qui le demeura seulement jusqu’au jour

où le roi Louis VI eut l’idée d’y établir un marché, en 1123. Il accordait

en même temps des privilèges aux marchands pour assurer leur sécurité et

faciliter le transport et la vente de leurs marchandises. En outre, il cherche

à donner une rapide activité à ce nouveau marché en peuplant ses abords.

Pour cela, il y attire des hôtes, c’est-à-dire

des sujets presque entièrement affranchis du servage, auxquels il concède

une maison et quelques arpents de terre, avec l’exemption de l’impôt de la

taille et du service de guerre pour dix ans et la réduction du taux des amendes

et du droit de mesurage des grains, le minage, qui était

dû au roi. Cette politique, qui accentuait celle de ses prédécesseurs, intéressée, sans

doute, les rois ayant besoin des ressources et de l’appui que leur offrait

Étampes, mais évidemment favorable à son développement, donna des résultats

rapides. Une vraie ville ne tarda pas à se constituer comme un trait d’union

entre les deux autres, autour du marché et d’une nouvelle église, bientôt

édifiée, Saint-Gilles. D’autre part, Louis VI prend Étampes comme base stratégique

dans sa lutte contre ses redoutables vassaux, Hugues du Puiset, le sire de

Montlhéry, les comtes de Corbeil, de la Ferté-Alais, de Rochefort. Plusieurs

conciles s’y tiennent et celui de 1130, qui réunit à Étampes tous les prélats

du royaume, y confirme l’élection d’un pape, Innocent II. Les fondations

se multiplient et les monuments s’élèvent ou s’agrandissent : la maladrerie

de Saint-Lazare, l’hospice de Saint-Jean, l’Hôtel-Dieu, le couvent des Mathurins.

Le roi Louis VII, dès son avènement, s’engage à ne

pas altérer durant tout son règne la monnaie frappée à Étampes ; il encourage

par plusieurs ordonnances les divers métiers, le commerce du vin et de la

boucherie ; il s’efforce d’enrayer les abus des duels judiciaires, d’adoucir

le sort des vilains en les autorisant à acheter des terres. En 1147, il institue

la foire de la Saint-Michel en abandonnant ses droits de marché à la léproserie de

Saint-Lazare, près de laquelle la foire devait se tenir. Comme son père,

il apporte aussi tous ses soins au remaniement et à l’extension de la forteresse

dont le donjon — notre tour de Guinette — dut être achevé vers 1150. Ces

diverses mesures nous apportent de précieuses indications sur le développement qu’avait

pris notre ville. Nous savons ainsi qu’il y avait à Étampes, en 1179, de

nombreux moulins, des bouchers, des mégissiers, des ciriers, des vendeurs

d’arc ; le défrichement des terres et la production agricole ne cessaient

de croître, avec le nombre des habitants. À la fin du XIIe siècle,

Étampes avait pris à peu près son étendue |15 actuelle, ajoutant

la prospérité commerciale à l’importance de ses ouvrages militaires.

Philippe-Auguste, qui l’appelle « une de ses meilleures

villes », fonde une nouvelle et grande église, Sainte-Croix, dotée d’un chapitre,

à l’emplacement de la synagogue — rue de la Juiverie — dont l’expulsion des

Juifs hors du royaume, en 1182, avait entraîné la destruction. Ce roi montre

encore l’intérêt qu’il porte aux habitants d’Étampes en octroyant aux foulons

ou tisserands d’importants privilèges, qui favorisent en même temps les producteurs

de laine de la région, puis, en faisant construire place Dauphine un grand

bâtiment, qui comprenait au rez-de-chaussée une halle pour les bouchers,

avec de nouveaux étaux, et peut-être aussi une dépendance, de l’autre côté

de la rue sur la rivière, des règlements rédigés bien plus tard, mais qui

peuvent avoir été imposés dès lors, obligeant à tuer les animaux « sur les

rivières et non en les maisons ». De ce fait, d’ailleurs, le roi touchait directement

des droits, ce qui n’ était pas négligeable ; en même temps son autorité

en était assurée et la ville y gagnait quelque avantage. Au-dessus de la

halle, une vaste salle fut aménagée pour les « plaids », c’est-à-dire le

tribunal civil, dont les audiences se tinrent là jusqu’au début du XVIe

siècle.

Une question qui demeure obscure à cette époque est

celle de l’administration municipale. Le droit de commune, accordé par Louis

VI à bien d’autres villes, n’est l’objet d’aucune des chartes qui subsistent

en faveur de la nôtre. Elle dut cependant l’obtenir puisqu’un acte de 1188,

qui fut d’ailleurs ignoré des premiers historiens d’Étampes, nous apprend

qu’elle avait un maire. Mais, dès 1199, les franchises communales lui sont

enlevées, par Philippe-Auguste, en raison des abus commis au détriment des intérêts

de l’Église et des seigneurs, que le roi avait à ménager. Elles lui seront

restituées au XIIIe siècle et la ville, au surplus, ne semble

pas y avoir perdu ses avantages, qu’elle tenait avant tout du roi.

La vie privée de Philippe-Auguste le rattache au

moins autant à Étampes que ses actes publics. Il avait épousé en secondes noces

une princesse venue d’un pays lointain, comme son aïeul Henri Ier

qui avait pris alliance dans la maison des ducs de Kiev, en Russie. Philippe-Auguste

avait demandé et obtenu la main d’ Ingeburge, fille de Waldemar, roi de Danemark,

et la jeune fille avait reçu en France un accueil triomphal que justifiaient

sa beauté et sa bonne grâce, encore qu’elle ignorât notre langue. Le mariage

fut célébré à Amiens, la veille de l’Assomption, en l’an 1193. Que se passa-t-il

entre les époux ? Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que le lendemain

des noces, le roi, saisi d’une étrange aversion pour sa femme, déclara qu’il

la répudierait.

Aussitôt, en effet, il commença des démarches pour

obtenir l’annulation de son mariage, invoquant une parenté d’Ingeburge tantôt

avec sa première femme, Isabeau de |16 Hainaut, tantôt avec sa

trisaïeule, Anne de Russie. Ces parentés, qui constituaient alors des obstacles

au mariage, étaient établies sur de faux actes généalogiques, mais sous la

pression du roi, une assemblée des évêques de France prononça le divorce.

La malheureuse reine refusa cependant de quitter la France et chercha d’abord

asile en divers monastères, réduite même, dit-on, à demander l’aumône, tandis

que Philippe-Auguste se hâtait d’épouser une autre princesse étrangère, Agnès

de Méranie. Mais le pape ayant d’abord cassé la sentence du divorce et ce

nouveau mariage, puis, jeté l’interdit sur tout le royaume, le roi fit enfermer

Ingeburge dans le donjon d’Étampes, où elle devait demeurer des années prisonnière.

Elle ne recouvra véritablement sa liberté et ses prérogatives d’épouse et

de reine qu’en 1213, après maintes vicissitudes, des retours du roi vers

elle sans lendemain et suivis de nouvelles périodes de captivité. Mais les durs

effets de l’ excommunication, qui menaçait de ruine à cette époque un pays

tout entier, la réprobation de plus en plus vive du clergé et du peuple,

sans doute aussi la mort d’Agnès de Méranie, amenèrent enfin le roi à se

soumettre définitivement. Bien des points de cette lutte singulière demeurent

obscurs d’ailleurs, les textes étant souvent en désaccord sur ce sujet. Nous

citerons cependant une mention manuscrite peu connue, retrouvée sur le psautier

d’Ingeburge, qui met comme un terme à cette dramatique histoire, en donnant

à penser que la malheureuse reine avait pardonné au roi sa longue injure

et conservé du dévouement pour ses intérêts et ceux de la France. Elle a

fait écrire, en effet, sur le calendrier de son psautier à la date de la victoire

de Bouvines, le 27 juillet 1214, cette courte note : Sexto kalendas augusti, anno

Domini M° CC° quarto decimo, veinqui Phelippe, li rois de France, en bataille,

le roi Othon et le conte de Flandres et le conte de Boloigrie etplusors autres

barons.

C’est le petit-fils de Philippe-Auguste, Saint Louis,

qui le premier détacha provisoirement du domaine royal Étampes et son territoire

pour le donner à sa mère Blanche de Castille en échange de son douaire en

Berry qu’elle avait abandonné à son troisième fils, Robert d’Artois, pour

faciliter son mariage. La régence de Blanche de Castille avait été traversée

de nouvelles luttes contre les vassaux de la couronne, rebelles à l’autorité d’une

femme. Mais on sait que celle-ci était d’une vertu peu commune. Son courage

eut raison de tous les ennemis du jeune roi, auxquels, s’il faut en croire

Joinville, ne s’étaient pas joints les seigneurs du pays d’Étampes : ayant,

au contraire, averti leur souverain, ils lui permirent ainsi de triompher

à Montlhéry et de rentrer à Paris. La paix revenue, Blanche de Castille fit

construire à Étampes un monastère et une église pour des Pères cordeliers. Les

huguenots devaient incendier ces bâtiments en 1567, ainsi que les archives

de la communauté, ce qui fit disparaître toutes les chartes de cette fondation.

Elle fut rétablie par Henri III |17 et détruite encore à la Révolution,

mais le souvenir du moins en subsiste dans le nom actuel de la rue, où s’élevait

sans doute le couvent du XIIIe siècle.

Par la mort de la reine Blanche, la seigneurie d’Étampes

avait fait retour à la couronne comme il se devait et elle fut donnée en 1272

à la veuve de Saint Louis, Marguerite de Provence, également en échange de

son douaire, au comté du Mans, qui lui avait été repris pour accroître l’

apanage de Charles d’ Anjou, le frère de Louis IX. Cette donation n’était

faite qu’à la reine et s’éteignit avec elle. Celle que le roi Philippe le

Bel accorde en 1307 à son frère Louis d’Évreux est plus large elle ne représente pas

un simple échange et il reçoit la châtellenie d’Étampes pour lui et ses enfants

mâles et légitimes, ce qui en fait un apanage. Une curieuse peinture murale,

malheureusement très altérée, dont on voit encore les vestiges dans un grenier

du palais de justice, l’ancien palais du Séjour, parait bien représenter

la cérémonie de cette donation du roi Philippe IV à son frère, au dé but

du XIVe siècle. Le nouveau seigneur d’Étampes se signala par la

vente qu’il consentit en 1309 aux habitants d’Étampes et de Brières, moyennant

2.000 livres tournois, d’une « belle garenne » qui s’étendait alors sur toute

la plaine des Sablons, jusque près de la ville et du château. Le gibier abondait

dans cette chasse gardée, cette « garenne jurée » comme on disait alors,

et causait de si grands dégâts aux cultures voisines que Louis d’Évreux céda

aux plaintes de ses sujets. C’est donc à cette époque que dut commencer le

défrichement des bois de la vallée d’Étampes.

À la mort de Louis, son fils aîné recevant le comté

d’Évreux, Étampes fut attribué au cadet, Charles, de par la volonté de son père.

C’est pour lui que le roi Charles IV le Bel, son cousin, érigea en 1327 la

baronnie d’Étampes en comté, « nom plus élégant », dit le titre d’ érection,

conservé aux Archives nationales, « et que justifient le charme du lieu,

l’abondance et la richesse de ses fruits ». En dépit de ces agréments reconnus

à notre ville, les premiers comtes d’Étampes, Charles et son fils Louis II,

n’y ont pas laissé de grands souvenirs de leur passage. Ils semblent lui

avoir préféré le séjour de Dourdan, si l’on s’en réfère du moins au témoignage,

peut-être partial, du vieil historien de Dourdan, Delescornay. En tout cas,

aucun monument ne fut élevé par leurs soins, mais la guerre apportait alors

ses ravages qu’il fallait d’abord réparer. En 1367, des troupes anglaises

parties de Troyes, sous la conduite du prince de Galles, étaient venues jusqu’à

Étampes et Étréchy, dévastant tout sur leur passage. D’autres, en 1370, refoulées

des abords de Paris, prirent Étampes, la saccagèrent, et poursuivirent leurs destructions

à travers toute la Beauce et jusqu’en Anjou. L’église Sainte-Croix avait

été pillée, un grand nombre des habitants ruinés, la collégiale de Notre-Dame,

qui possédait de nombreux biens dans les pays d’alentour, si appauvrie, |18

qu’une partie de

ses chanoines et de ses clercs étaient réduits à

la mendicité. Pour compenser ces ruines, Louis II, comte d’Étampes fit une importante

donation de fiefs et de rentes à l’église Notre- Dame, à condition « qu’il

sera chanté tous les jours à perpétuité, avant le soleil levé ou environ,

une messe à notes et plainchant », qui fut appelée la Messe au Comte. D’autre part, il fit remise aux habitants de la paroisse

Saint-Gilles, contre une rente annuelle de dix livres parisis, d’une charge

singulière et fort onéreuse qu’ils supportaient depuis plus de deux siècles,

celle de fournir aux rois, puis, aux comtes d’Étampes, lorsqu’ils séjournaient

dans la ville, tout le linge, « tant pour lits comme pour table », et toute

la vaisselle nécessaires pour eux et leur suite.

Le troisième comte d’Étampes fut Jean, duc de Berry

et d’ Auvergne, le frère de Charles V, qui dut ce titre à une grâce spéciale

du roi, car Louis II n’ayant pas d’enfants mâles, le comté d’Étampes eût

dû revenir à la couronne, suivant les stipulations ordinaires des apanages.

Déjà Louis II l’avait irrégulièrement cédé, avec réserve de jouissance sa

vie durant, à Louis d’Anjou, le second fils du roi Jean, mais Louis d’Anjou

étant mort avant son donateur, ses enfants transportèrent la donation du

comté d’Étampes à leur oncle, Jean de Berry, qui sut obtenir l’assentiment

du roi Charles VI, en 1384.1

Si le duc Jean était un homme habile, il fut aussi

une puissante personnalité et un prince magnifique. Comme son frère Charles V,

qui le premier des rois de France ne combattait pas lui-même à la tête de

ses armées, il n’aimait pas la guerre, en un temps où ses pairs ne concevaient

guère d’autre idéal de leur activité. Instruit, curieux de tout, collectionneur

passionné de beaux manuscrits à peintures, d’objets d’art et d’orfèvrerie,

de bijoux, de curiosités de toutes sortes, ce dilettante préférait à la politique

et aux chocs des armes les loisirs qu’il goûtait

dans ses douze châteaux, en compagnie des artistes et des lettrés. Il lui

fallut cependant choisir entre les factions qui déchiraient la France. Armagnacs

et Bourguignons se disputaient sa faveur et il inclinait tantôt pour les

uns, tantôt pour les autres. Le résultat inévitable de cette sceptique modération

fut de le rendre suspect à tous et de le faire rejeter des deux camps. Appauvri

par ses libéralités et ses dépenses de collectionneur, malgré les sommes énormes

qu’il extorquait de ses provinces, il mourut endetté et maudit d’une partie

de ses sujets. Mais sa mémoire est chère à bien des amateurs d’ art pour

ce qui demeure encore de tout ce que ses goûts raffinés ont suscité, dans

les ordres les plus divers. Si ses innombrables bijoux et ses précieuses

vaisselles ont disparu, il nous reste les beaux monuments de Bourges et d’Auvergne,

dus aux grands architectes qu’il protégeait, les somptueux manuscrits à peintures,

comme son Livre d’Heures, et d’autres œuvres moins connues : la Vierge charmante,

en pierre blanche du |19 Berry, qui sourit au seuil de la sombre

église de Riom ; dans notre région, une autre statue de Vierge, donnée par

lui aux célestins de Marcoussis, d’un admirable réalisme, qui en fait un

des plus intéressants spécimens de la sculpture française du XIVe

siècle. Et nul Étampois ne devrait ignorer le nom de Jean duc de Berry, puisque

c’est à lui que nous devons la grosse cloche de Notre-Dame, dont la voix

si grave et si pure résonne, bien au-delà de la ville, chaque jour, depuis

l’an 1401.

On aurait cependant une idée incomplète de notre

comte d’Étampes si l’on ne voyait en lui que cette captivante figure de mécène

pacifique. Il offrait d’ étranges contrastes : despote et cupide autant que

libéral et généreux, il était dénué de tout scrupule pour satisfaire ses

désirs ou même des fantaisies parfois bizarres. C’est ainsi qu’il utilisa

le donjon d’Étampes pour y séquestrer une fillette de huit ans, Gillette

la Mercière, qu’il avait résolu de marier, malgré son jeune âge et l’opposition

légitime de ses parents, à un peintre allemand qui « besoignait » pour lui. Furieux

de la résistance qu’il rencontrait, il fit enlever la malheureuse enfant

et la retint prisonnière pendant près d’un an. Le Parlement et le Conseil

du Roi furent saisis et le duc ne céda qu’après maintes interventions.2

Le comté d’Étampes devait revenir à la couronne,

si Jean de Berry mourait sans enfants mâles, selon l’engagement qu’il avait pris

et qu’il avait fait largement payer, d’ailleurs, au roi, par des dons à ses

filles. Mais abusant de la faiblesse de Charles VI, le duc, n’ayant pas de

fils, obtint encore la grâce de disposer de son comté, ce qu’il fit dès 1387,

en faveur de son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Cette nouvelle

dérogation aux prudentes règles des apanages eut, contrairement à la précédente, de

funestes conséquences elle allait faire le malheur de notre région pendant

près d’un siècle. Entre les mains des ducs de Bourgogne, elle devait, en

effet, être entraînée dans la guerre sans merci que ces princes puissants,

ambitieux et âpres menèrent alors contre la couronne. Bien plus, elle eut

le triste privilège d’être un enjeu de ces luttes ni les rois, ni les ducs

ne voulaient y renoncer, marquant ainsi l’importance qu’ils attachaient à

sa possession. Mais déjà ravagée par la guerre de Cent ans, elle sortira

ruinée des guerres civiles. Philippe de Bourgogne mourut avant son donateur,

Jean de Berry. Si l’usufruit du comté d’Étampes demeurait à ce dernier, la

nue- propriété passait au fils aîné de Philippe, Jean, dit Jean sans Peur.

À ce moment, la démence du roi Charles VI laissait libre cours à toutes les rivalités

qui s’agitaient autour de lui. Jean sans Peur, pris de haine contre le duc

d’Orléans, frère du roi, le fit assassiner dans la rue Barbette, à Paris.

Indigné de ce crime, le duc de Berry révoqua sa donation du comté d’Étampes,

et prit enfin le parti des Armagnacs, formé autour de Charles d’Orléans,

le charmant poète, fils de la victime de Jean sans Peur, qui |20

avait épousé la fille du comte d’Armagnac. Une véritable guerre commença.

Les Armagnacs ayant rassemblé dans Étampes et la région des troupes qui s’avançaient

jusqu’à Paris et désolaient le pays, Jean sans Peur, que soutenait le pauvre

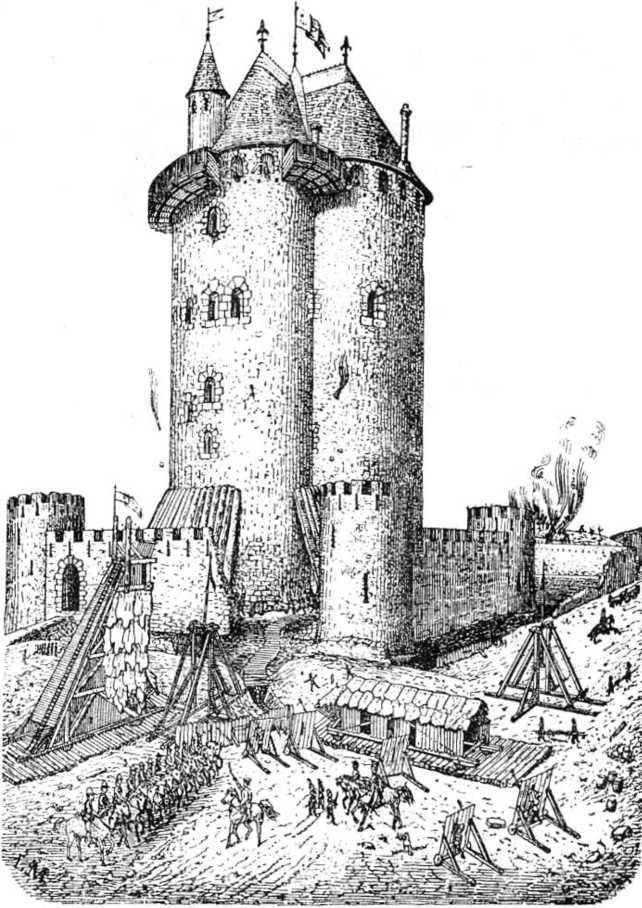

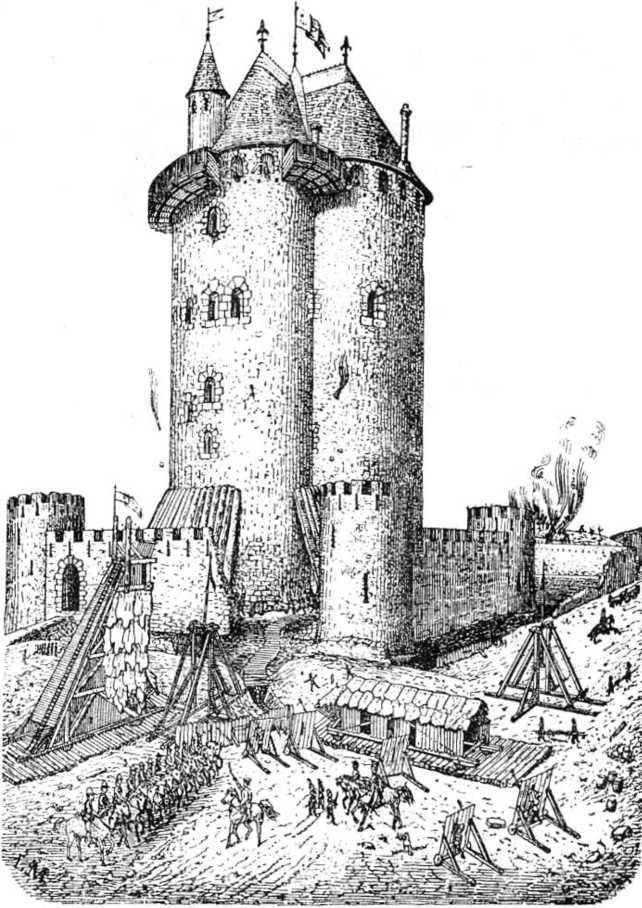

roi, vint mettre le siège devant Étampes en 1411, avec le dauphin Louis,

duc de Guyenne. Dès la première sommation, les Étampois, peu belliqueux,

ouvrirent les portes et implorèrent la clémence du dauphin et de ses alliés pour

éviter le pillage, qui d’ ailleurs n’ en eut pas moins lieu. La garnison

d’Étampes était commandée par un gentilhomme d’Auvergne, fidèle serviteur

du duc de Berry, Louis de Bosredon. Plus vaillant que les habitants de la

ville, il s’enferma dans le château avec ses troupes, s’y fortifia et soutint

une résistance désespérée, comme il l’avait promis à son prince. Les entrées

du château ayant été forcées, une tour écroulée par le choc d’énormes pierres

que lançaient les assaillants, il dut se retirer dans le donjon — la tour

de Guinette — où il tint encore plusieurs jours. Les historiens de l’époque

rapportent que les dames de la ville s’y étaient réfugiées et, du haut des

murs, pour narguer les assiégeants, tendaient leurs tabliers vers les pierres

projetées par les machines, qui ne réussissaient pas à les atteindre. Bosredon ne

capitula que sous la menace de la sape et de l’incendie. Sa bravoure lui

valut au moins la grâce du dauphin : il fut emmené prisonnier à Paris, avec

quelques chefs de la ligue des Armagnacs, tandis que d’autres étaient mis

à mort. L’héroïque défenseur du château d’Étampes n’en eut pas moins une

fin lamentable. Après la mort de Jean de Berry, il changea de camp, puisqu’on

le retrouve en 1416 dans l’entourage de la reine Isabeau de Bavière, commandant

la 4e compagnie de ses gardes du corps. Il fut accusé d’être son

amant, sans doute à tort, la reine étant alors si atteinte par l’âge, l’obésité

et la goutte qu’elle ne se déplaçait plus qu’en chaise roulante. Mais il

n’en était pas de même de ses dames d’honneur, dont les mœurs étaient fort dissolues.

Toujours est-il que les Armagnacs et le nouveau dauphin Charles, acquis à

leur parti, voulaient faire exiler la reine favorable aux Bourguignons et

pour cela faire disparaître d’abord son vigilant défenseur Bosredon. Ils

dénoncèrent au roi ses mœurs scandaleuses, en l’accusant d’être l’amant de

la reine. Bosredon fut arrêté, mis à la torture, enfermé à Montlhéry et finalement

jeté dans la Seine, pendant la nuit, en un sac de cuir sur lequel on avait

écrit : « Laissez passer la justice du roi ». Nous avons du siège de 1411

un très modeste, mais curieux témoignage, au musée d’Étampes. Il s’agit d’une

vervelle, petit écusson de bronze qu’on fixait au collier des chiens pour

indiquer leur maître : elle porte les armes des Mailly : d’or à trois maillets de gueules, avec une brisure de la branche des Mailly-l’Orsignol, et

fut découverte au pied de la tour de Guinette en 1897. Or un membre de cette

famille, Robert de Mailly, seigneur de l’Orsignol, était précisément |21

chambellan de Jean sans Peur à l’époque du siège d’Étampes. Il est donc probable

qu’il y prit part et c’est ainsi qu’un de ses chiens dut perdre sa vervelle

sous les murs de la forteresse.

Le duc Jean de Berry mourut en 1415 et son comté

d’Étampes, bien qu’il en eût révoqué la donation à son neveu Jean sans Peur, fut

revendiqué par ce prince. Mais il n’ avait plus pour lui l’ appui du dauphin

Louis, son gendre, mort dès l’année 1415, et le nouveau dauphin, le futur

Charles VII, appartenait, nous l’ avons vu, au parti des Armagnacs. Le résultat

de ces funestes guerres intérieures qui renaissaient constamment, malgré

des conventions que nul ne respectait, fut que notre malheureuse ville fut

encore assiégée et prise en 1417. Ainsi, en moins de six ans, elle avait

subi deux sièges et pour comble de désordre, le premier avait été soutenu

contre le fils aîné du roi et le second, au contraire, en faveur d’ un autre

fils du roi. Et ce ne fut pas la fin des vicissitudes du comté d’Étampes

: pendant plus de cinquante ans, les ducs de Bourgogne le revendiqueront

obstinément, tantôt par les armes, tantôt au cours de conférences qui exaspéraient

le différend, tantôt, enfin, devant le Parlement.

Le roi, bien faible en face de ces puissants adversaires,

essayait de maintenir les droits de la couronne en donnant le comté d’Étampes

à des vassaux fidèles, comme Richard de Bretagne, qui avait sauvé la dauphine

à l’entrée des Anglais à Paris en 1421, en confirmant ensuite à sa veuve,

puis à son fils, cette donation qui demeurait fictive, puisque les donataires

mouraient sans avoir pu prendre possession de son objet3.

Enfin, dans les dernières années du règne de Louis

XI, en 1478, un arrêt du Parlement rendait le comté à la couronne, comme

il était juste et comme il aurait dû en être dès 1400 à la mort de Louis

II, qui était sans enfants. François de Bretagne et même le duc de Bourgogne,

Jean, comte de Nevers, s’inclinèrent : Charles le Téméraire était mort et

Louis XI était puissant.

Le fait le plus mémorable de cette longue période

de troubles fut le séjour que fit à Étampes, en 1465, Charles le Téméraire, duc

de Bourgogne, et ses alliés, après avoir livré contre Louis XI la bataille

de Montlhéry. Ils venaient y rafraîchir leurs troupes, qui comptaient un

grand nombre de blessés et de malades. Malgré ces circonstances favorables,

le défenseur de la ville, Robinet du Ruth ne s’inspira pas de l’héroïque

exemple de Bosredon en 1411 : il rendit le château sans coup férir. Il est

vrai qu’il n’avait avec lui qu’une faible garnison. Il fut cependant châtié

de sa lâcheté et emprisonné à Bourges. Mais il obtint sa liberté dès 1467

« étant chargé de femme et de plusieurs petits enfants et n’ ayant jamais

été convaincu d’ aucun autre vilain

dans la réédition de 1964

(B. G.).

cas », par une lettre de rémission de Louis XI, petite

preuve de la justice d’un roi fort calomnié.

Les habitants d’Étampes et des villages voisins subirent

la charge d’héberger et de soigner les soldats des ennemis du roi. Beaucoup

|22 moururent, qui appartenaient à l’ armée du duc de Bretagne,

que les intrigues de Charles le Téméraire avaient réussi à détacher du parti

royal. On les enterra au-delà de l’église Saint-Pierre en un lieu qui prit

le nom de cimetière

des Bretons, d’où vint celui de Bretagne au hameau environnant.

Une légende attribue à un Breton de cette armée,

pendant son séjour à Étampes, l’invention des fusées, parce qu’il en avait

jeté, par mégarde, quelques-unes contre le meneau d’une fenêtre où se tenaient

appuyés le duc de Berry et Charles le Téméraire. II est impossible de faire

d’Étampes le berceau de cette découverte, attendu que les fusées, connues

de temps immémorial en Chine, avaient depuis longtemps pénétré en Europe.

|23

L’autorité4 et l’adresse de Louis XI avaient enfin ramené

la paix et l’ordre dans le royaume. Mais il y avait bien des ruines à relever,

en particulier dans notre région. La belle énergie de notre race y sera déployée

avec une telle vigueur que la prospérité ne tardera pas à renaître. Redevenu

libre de disposer du comté d’Étampes, Louis XI en fit don presque aussitôt

à Jean de Foix, comte de Narbonne, qui était digne de cette faveur. Il s’attacha ses

nouveaux sujets en leur accordant un important privilège, qui devait contribuer

au relèvement économique du pays, le droit de port. La navigation existait

depuis longtemps sur quelques rivières d’Étampes et les chevaliers de Saint-Jacques

de l’Épée avaient construit un port, derrière leur commanderie qui occupait l’emplacement

de l’abattoir actuel et dont la rivière, non détournée alors, était toute

proche ; mais il appartenait au commandeur, qui, bien entendu, percevait

des droits élevés. Déjà Louis XI, sur le conseil du prévôt des marchands

de Paris, avait ordonné aux habitants d’Étampes de rendre navigable la rivière d’Étampes,

afin d’assurer par eau le transport des blés de Beauce jusqu’à Paris. De

grands travaux furent entrepris ; on détourna les ruisseaux qui se perdaient

dans les prairies pour les réunir à la rivière d’Étampes qu’on canalisa et

le nouveau port, |24 autorisé par Jean de Foix, fut construit

près des murailles.

Mais de longues années passèrent avant qu’il pût

fonctionner régulièrement, car de nombreuses difficultés surgirent, d’abord l’opposition

du commandeur de Saint-Jacques qui ne voulait pas être dessaisi de ses droits,

puis, les frais considérables d’entretien dus aux risques d’assèchement et

à la nécessité de curages fréquents, surtout en deux points, improprement

appelés alors des gouris, où s’accumulaient des amas détritiques amenés par ruissellement.

Il s’ensuivit des requêtes sans nombre auprès du roi ou devant le Parlement.

Mais ces difficultés vaincues ou au moins aplanies, la navigation connut

un succès grandissant ; elle était lente, certes, le halage ne pouvant guère

se faire qu’à bras d’hommes et les écluses étant nombreuses à cause des moulins, mais

elle était beaucoup plus sûre que la route terrestre, infestée de brigands.

Ce fut pour notre ville, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, un précieux

élément de vie et de richesse. Il n’en reste aujourd’hui qu’un nom, celui

du beau mail ombragé qui occupe l’emplacement du port du XVIe

siècle.

Les marchés d’Étampes augmentèrent d’importance avec

la création du port. Pendant la guerre de Cent Ans, le marché Saint-Gilles

avait été transféré place Notre-Dame pour des raisons de sécurité, l’église

Notre-Dame ayant été en partie entourée de fossés. La paix revenue, les habitants

du quartier Saint-Gilles soucieux de retrouver les avantages de leur marché,

obtinrent du roi en 1478 qu’il fût tenu de nouveau place Saint-Gilles et

bientôt après, un arrêt du Parlement interdisait aux habitants des quartiers

Notre-Dame et Saint-Basile d’acheter ou de vendre du blé, du vin, des draps,

du bétail, en dehors du jeudi place Saint-Gilles. Ces restrictions soulevèrent

de vives protestations, des ventes s’organisèrent place Notre-Dame malgré

l’arrêt, un huissier envoyé par le Parlement, pour en assurer l’exécution,

fut battu, blessé « d’une plaie en la teste et lui fut osté un anneau d’or

» et des procès furent entamés, dont nous ignorons l’issue. Une transaction

dut intervenir, puisqu’au XVIe siècle, on sait qu’il se tenait

deux marchés par semaine, le samedi, place Notre-Dame, pour « les menues

victuailles, beurre, œufs, fromages, fruits et autres choses », le jeudi,

place Saint-Gilles, pour le blé, le vin et le bétail. Ce dernier marché fut

reporté un peu plus tard au samedi, sans doute parce que les bateaux du port

d’Étampes partaient ce jour-là, pour arriver à Paris le mercredi, et ainsi

le blé, comme les autres marchandises, pouvait être embarqué aussitôt. On

voit que la répartition actuelle de nos marchés est restée sensiblement la

même.

C’est également Jean de Foix qui permit aux boulangers

d’Étampes ainsi qu’aux « brenassiers », c’est-à-dire ceux qui fabriquaient

du pain de son ou de « bren », d’avoir chez eux « des fours pour cuire le

petit pain et d’ autres pour cuire le gros », moyennant une taxe |25

annuelle de 6 sols parisis, alors qu’auparavant ils étaient obligés d’aller

cuire au four banal.

Jean de Foix mourut à Étampes en 1500, après avoir

combattu en Italie avec Charles VIII et Louis XII, et fut enterré en grande pompe

dans le chœur de l’église Notre-Dame.

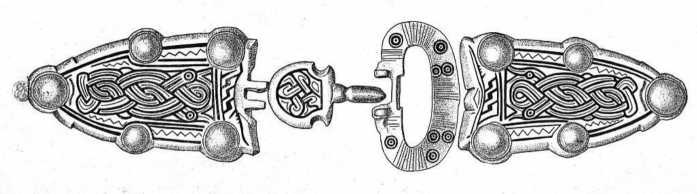

02. Une plaque de ceinturon mérovingienne

«

La découverte dont nous venons entretenir la Commission,

n’est pas récente : elle remonte à 1908 et a été signalée dans le Bulletin

de la Commission5

6. Mais il n’a pas

été publié de figure de l’objet et nous avons pensé qu’il était de quelque

intérêt de la faire connaître, tant à cause de son lieu d’origine que de

la beauté de sa décoration.

Cette plaque a été découverte au mois d’octobre 1908

par un terrassier, qui travaillait dans un champ de la ferme des Carneaux,

à Boigneville7,

appartenant à M. Citron. Elle se trouvait au niveau de la ceinture sur un

squelette qui gisait dans un sarcophage de pierre tendre ; aucun autre objet

n’a été signalé dans cette sépulture. La plaque fut donnée par M. Citron

au cimetière de Pithiviers (n°1614). C’est là que nous l’avons fait dessiner

pour notre Bulletin.

Il s’agit d’une agraphe de ceinture complète, avec

plaque, contre-plaque, boucle et ardillon, le tout en bronze, damasquiné d’or.

La figure nous dispense d’une description ; on remarquera la belle conservation

de la pièce et l’élégance des entrelacs, empruntés au style byzantin dont

s’inspiraient, on le sait, les orfèvres mérovingiens. On connaît un grand

nombre d’objets de ce genre à cette époque8, mais peu d’entre eux présentent un dessin

aussi |126 harmonieux ; nous en rapprocherons deux plaques de

la collection Caranda très voisines de la nôtre9 10.

Boucle de ceinture mérovingienne

découverte à Boigneville Musée de Pithiviers11

Il peut s’agir ici d’une plaque de ceinturon ayant

appartenu à une femme, car ces plaques sont souvent décorées avec plus de richesse

que celles des hommes et elles n’en diffèrent point par leurs dimensions11. Mais nous n’en

avons pas de preuve, puisque la tombe ne contenait pas d’ autre objet mobilier.

Si les ossements avaient été conservés par le terrassier qui découvrit la

sépulture, leur examen eût permis de découvrir le sexe du sujet.

Les découvertes mérovingiennes sont rares dans la

région d’Étampes, où nous ne connaissons pas de plaque comparable à celle

de Boigneville. Aussi croyons-nous que cet objet méritait une figure, malgré

l’ opinion de notre collègue qui signala la découverte en 191212 et qui estimait

que la décoration de cette plaque « était tout à fait commune à l’époque

mérovingienne ».

Cte de Poilloüe de Saint-Périer.

Lectionnaire de Luxeuil (AN, manuscrit latin 9427,

folio 24)

03. Une découverte dans

le passé de Morigny 4

Par le comte de Saint-Périer

Le 1er mars 1948, nous recevions du Conservateur

des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, M. Masai, une lettre

bien curieuse, intéressant grandement à la fois notre amour-propre d’Étampois

et notre désir toujours renouvelé de mieux connaître tout ce qui concerne

notre histoire locale. En effet, ce savant belge, que nous n’avions pas l’honneur

de connaître, ne nous disait-il pas « qu’il nourrissait l’espoir de restituer

à un monastère de notre ville ou de notre région un véritable joyau, un des

manuscrits les plus célèbres du haut moyen-âge ». Il y avait certes là de

quoi nous émouvoir et piquer notre curiosité. Aussi je m’ empressai de fournir

à M. Masai tous les renseignements dont je pouvais disposer pour l’aider

à découvrir la vérité.

Il s’agissait d’un Lectionnaire, c’est-à-dire d’un

recueil contenant les différentes « leçons » de l’office qui se dit à matines

dans les monastères, plus un certain nombre de messes. Ce lectionnaire a

été écrit au VIIe siècle, luxueusement décoré et enluminé. Il

appartint longtemps à l’importante abbaye de Luxeuil, dans la Haute-Saône,

et il est aujourd’hui conservé à la 13

Bibliothèque nationale à Paris (Manuscrits latins,

n°9724). Parmi les manuscrits de cette haute époque, il est particulièrement admiré

et connu des spécialistes, non seulement du fait de sa beauté, mais encore

parce que sa calligraphie el sa décoration ont inspiré tout un groupe de

manuscrits du VIIe et du VIIIe siècles. Or notre savant

correspondant, après de patientes recherches et un examen très approfondi

du manuscrit en question, eut des raisons de penser qu’il n’avait pas été

composé pour l’abbaye de Luxeuil, comme le veut la tradition. D’après les

saints qui sont honorés dans ce lectionnaire, la nature particulière des

offices, le caractère de la liturgie, il a dû être exécuté pour un monastère

de femmes situé dans la région parisienne, objet de faveurs princières, étant

donné le luxe des enluminures, monastère dont l’église était dédiée à Saint

Julien d’Antioche, martyr du IVe siècle, et qui contenait sans

doute des reliques insignes de ce saint, puisque, au jour de sa fête, on

célébrait une vigile solennelle (veille de toute la nuit).

Ainsi M. Masai fut amené à nous demander si ce monastère

de femmes dont il recherchait l’existence au VIIe siècle n’avait

pas appartenu à notre région. Par bonheur, nous fûmes en mesure de lui donner

des éclaircissements propres à confirmer ses ingénieuses déductions.

En effet, la chronique de notre abbaye de Morigny,

rédigée entre 1095 et 1152, mentionne expressément qu’il existait « anciennement

» à Morigny, près de la Tour de Brunehaut, une petite abbaye de religieuses

dont il ne restait, à l’époque où écrivent nos moines, qu’une chapelle dédiée

précisément à Saint Julien d’Antioche. En outre, dom Basile Fleureau, notre

historien d’Étampes, nous apporte des renseignements au moins aussi satisfaisants

puisqu’il nous apprend qu’en 1648, c’est-à-dire de son vivant même, ce qui

prouve qu’il ne s’agit pas d’une tradition contestable, des reliques de Saint

Julien d’Antioche furent découvertes dans cette chapelle, à l’occasion de

travaux exécutés au maître-autel : elles étaient enfermées dans un coffret

de plomb, qui ne fut ouvert qu’en présence du curé de Notre-Dame d’Étampes,

assisté du curé de Saint-Basile et « d’autres personnes de toutes conditions

». On trouva dans le coffre « la partie postérieure d’un crâne, un os de

bras en trois pièces, une vertèbre, de la poudre d’os et une pièce antique

», sur laquelle était gravée une inscription qui authentifiait les reliques

: « Hic jacet caput

S. Juliani martiris, quod Severius attulit de Antiochia civitate, temporibus

Brunegildis reginæ » (Ici repose la tête de Saint

Julien martyr, que Severinus apporta de la ville d’Antioche, au temps de

la reine Brunehaut). Ces reliques furent transportées dans l’abbaye |99

de Morigny et déposées « avec beaucoup d’honneur et de vénération dans la

sacristie où elles ont été depuis toujours gardées », nous dit notre bon

Fleureau. Il n’en reste plus trace aujourd’hui. L’archevêché de Sens, dont dépendait

l’abbaye, n’en possède aucune mention dans ses archives. Sans doute ont-elles

subi le sort des reliques conservées à Notre-Dame d’Étampes, qui furent brûlées

à la Révolution devant la porte de l’église, ce dont il reste un procès-verbal,

ainsi que nous l’a appris dans une de nos séances notre éminent collègue,

M. le Chanoine Guibourgé.

Heureusement, le texte de Fleureau ne permet pas

de conserver le moindre doute sur l’existence de ces reliques. Ainsi, toutes

les hypothèses de M. Masai se sont vérifiées une à une, avec une frappante

exactitude.

Il en a conclu que le luxueux manuscrit connu sous

le nom de Lectionnaire

de Luxeuil devrait bien plus opportunément s’appeler

le Lectionnaire de

Morigny. Cette savante étude a fait l’objet d’une

publication de M. Masai dans une revue spéciale14.

Si ce manuscrit fut écrit et décoré pour le monastère

de religieuses établi à Morigny au VII^ siècle, il ne dut pas être exécuté

à Morigny même. On ne possède pas d’indication sur son lieu d’origine, mais

les caractères de son écriture (minuscule des diplômes mérovingiens) donnent

à penser qu’il a pu être fait par les scribes de la chancellerie des princes

mérovingiens.

D’autre part, nous restons dans l’ignorance des raisons

de son transfert de Morigny jusqu’à Luxeuil. Mais on sait que dès cette haute

époque, les échanges entre monastères, même fort éloignés les uns des autres,

étaient fréquents.

Nous avons cru devoir informer « Les Amis d’Étampes

» des recherches si ingénieuses poursuivies par M. Masai parce qu’elles ont

abouti à un résultat qui jette un nouveau lustre sur notre région. Nous savons

maintenant que l’un des plus beaux manuscrits mérovingiens de la Bibliothèque

nationale a été exécuté pour des religieuses de chez nous, il y a treize

siècles.

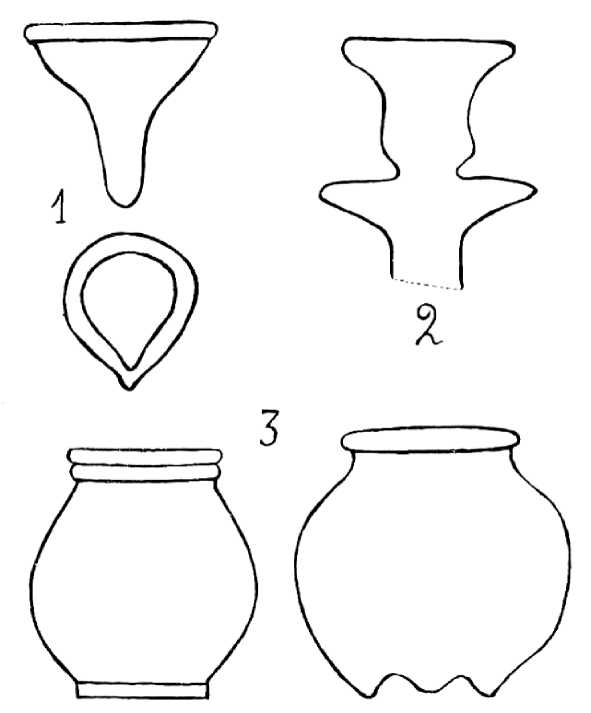

04. Découverte d’un fond de

cabane ancien à Morigny 6

L’ exploitation du gravier, dans un champ à Morigny,

au lieu-dit « Saint-Germain », en face du cimetière de la commune, a mis

à jour récemment un fond de cabane qu’il me paraît intéressant de signaler.

Rappelons d’abord la constitution du sol en ce point.

L’ extraction du gravier a produit une coupe qui permet de reconnaître :

une couche de terre végétale d’environ 0m 60 d’épaisseur, au-dessous

de laquelle s’étend une couche d’alluvions anciennes de la Juine, composée

de graviers, de galets siliceux roulés et de fragments rocheux divers de dimensions

inégales. Tous ces éléments mélangés et disposés en lits ou strates, forment une couche très reconnaissable à sa couleur grise

ou rougeâtre par endroits, qui mesure 2 mètres à 3 mètres d’épaisseur. Au-dessous,

on trouve les sables de Fontainebleau qui affleurent en un point seulement

de la coupe.

C’est à la partie supérieure des alluvions qu’est

creusée la cavité qui nous intéresse. Mesurant un mètre environ de hauteur sur

1 m 50 environ de diamètre, cette cavité circulaire était emplie, lors de

la première visite, par une terre noire, mélangée de charbons et de cendres,

humus riche en débris organiques. La 15 coupe du banc de graviers l’ avait ouverte

latéralement et sa partie supérieure était comblée par la terre végétale

du champ. On voyait qu’elle avait été évidée dans les alluvions et remplie

peu à peu par des débris et des restes de foyers, puis que la terre, remuée

par les labours, avait fini par remplir entièrement son ouverture, ne laissant

plus de traces de dépression à la surface du sol.

Les fouilles de cette poche, ainsi ouverte par la

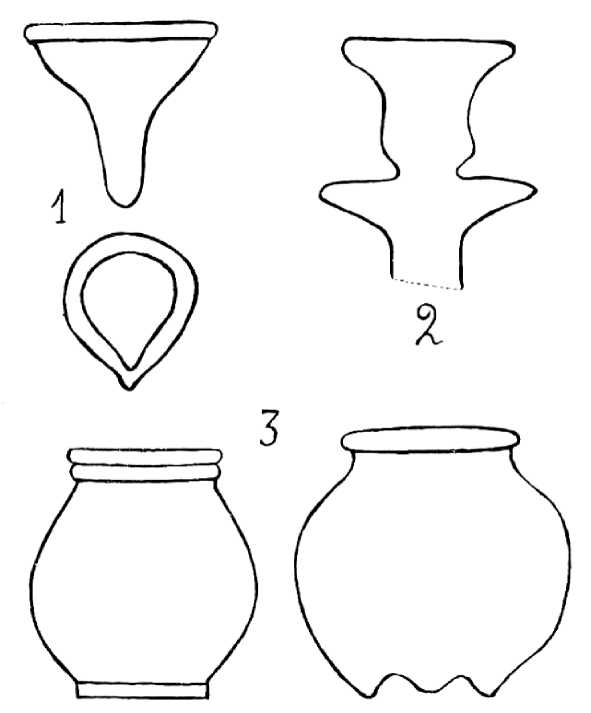

carrière, était facile. Elle m’a permis de recueillir un grand nombre de fragments

de poterie, tessons et bords de vases brisés, qui gisaient épars dans la

terre noire de la cavité. Aucun de ces vases n’a pu être reconstitué; ils

avaient été brisés avant leur dépôt dans la dépression creusée dans les graviers.

Cette poterie, faite au tour, bien cuite, d’une pâte assez fine et peu épaisse

est grise, noire ou jaunâtre suivant les fragments. Quelques tessons montrent

des traces de décoration, consistant en lignes rouges ou noires qui s’entrecroisent

pour former des carrés, en manière de damiers. Quelques ouvertures de vases

montrent une moulure circulaire faite au tour et un goulot rappelle la forme

des pégaus, vases communs dans les sépultures anciennes du midi de la France.

J’ai recueilli, mélangés à ces poteries, des os provenant

de débris de cuisine : un canon et une dent de chèvre, un os de lapin de

garenne, des côtes d’ animaux indéterminables à cause de leur fragmentation

et plusieurs os de poules.

Enfin, une pointe de lance en fer et un anneau de

fer brisé complètent le contenu de la cavité.

Tous ces objets étaient disposés, sans ordre, au

milieu des traces de foyers (cendres et charbons) et de l’humus noir qui comblait

la dépression. Sur les bords de celle-ci, une rangée de pierres étagées,

posées à sec, sans traces de ciment, limitait l’emplacement de la poche.

Que signifie cette trouvaille et à quelle époque

faut-il rapporter les objets découverts dans cette cavité ? Je crois que

nous avons affaire à un fond de cabane,

ainsi que l’on nomme ces restes d’habitations anciennes dont la partie supérieure

a disparu et dont les fouilles ne permettent de retrouver que les parties

profondes. Il est probable, étant donné l’exiguïté même de la cavité, qu’il s’agit

seulement du foyer du fond de cabane, dont les autres vestiges ont disparu,

entraînés par les eaux de pluie et mélangés à la terre du champ par la culture.

Le foyer seul a été respecté, à cause de sa profondeur, qui le mettait à

l’abri du soc des charrues. Sans doute, autour de la dépression creusée au

centre de l’ habitation, les hommes qui avaient édifié cette hutte ou cabane se

réunissaient auprès du foyer, qui se remplissait peu à peu des débris de

leurs poteries et des os de leurs repas.

Mais quels étaient ces hommes ? Il est plus difficile

de répondre à cette question. Tous les archéologues savent combien la poterie fournit

peu d’indications précises sur la date des niveaux où elle est découverte.

On trouve des poteries grossières à côté de vases aux formes élégantes et

à pâte fine, et cependant ces deux industries sont contemporaines. Bien mieux,

on trouve encore maintenant dans certains pays reculés de France, des poteries modernes

qui rappellent par leur pâte grossière et leurs formes massives les vases

de nos plus anciens potiers de Gaule. En l’absence de tout objet donnant

une date précise (monnaie, par exemple) nous devons cependant nous contenter

de ces tessons pour établir l’âge approximatif de ce fond de cabane.

Cette poterie n’est certainement pas antérieure à

la fin de l’époque gallo-romaine ;

sa cuisson, la solidité de la pâte ne permettant pas de lui attribuer une

date plus ancienne. Mais sa décoration peinte peut nous faire penser qu’elle

est même plus récente. C’est, en effet, cette peinture des poteries qui a

précédé l’émail, que l’on voit apparaître au XIIe siècle. Sans

doute, la cuisson des vases peints ayant vitrifié quelques peintures de ces vases,

on eut l’idée de rechercher les enduits les plus propres à fondre au feu,

afin d’ obtenir cette glaçure que donne l’ émail.

Nos tessons n’ayant aucune trace d’émaillage, nous

les croyons antérieurs au XIIe siècle et sans pouvoir préciser

davantage, nous les attribuons aux époques carolingienne ou du haut moyen-âge. Le

fer de lance ne peut nous fournir aucun moyen de contrôle, sa forme n’ayant,

isolément, rien de caractéristique.

Il s’agit donc, en résumé, d’un foyer de fond de

cabane postérieur à l’époque gallo-romaine. Si modeste que soit cette découverte,

il m’a paru cependant intéressant d’en conserver le souvenir, en la signalant

à l’attention des lecteurs de l’Abeille d’Étampes.

R. de Saint-Périer.

05. Le jugement dernier du

portail de Saint-Basile 7

par le comte de Saint-Périer

On sait que la fondation de l’église de Saint-Basile,

ainsi que celle de Notre-Dame, remontent au roi Robert le Pieux, c’est-à-dire

au début du XIe siècle. Mais l’édifice qui nous a été conservé est

postérieur et ne peut être daté dans ses parties les plus anciennes antérieurement

au milieu du XIIe siècle. C’est à cette époque qu’il faut attribuer

le grand portail en plein cintre, orné de chevrons et d’une décoration dans

les voussures que nous allons examiner. Ce portail, qui montre une influence bourguignonne,

peut être comparé sans trop de désavantage au portail de Saint-Lazare d’Avallon,

avec lequel il présente quoique avec moins de richesse, beaucoup d’analogies.

Il a subi malheureusement trop de restaurations modernes.

La deuxième voussure montre un Jugement dernier :

au centre, la balance symbolise le pèsement des âmes, sujet emprunté à l’Égypte

ancienne où il fut représenté durant des millénaires et qui parvint à l’

Occident chrétien par la Méditerranée méridionale. Un des plateaux, sur lequel

un petit ange assis représente l’âme des élus, s’incline sous la pression

d’un autre ange, tandis qu’un démon s’efforce de faire basculer l’autre 16 plateau de son

côté. De part et d’autre de la balance, deux scènes représentent, l’une les

élus assis à une table, les bras levés vers le Ciel et la face extasiée,

l’ autre, les damnés piétinés par des monstres inspirés de l’Apocalypse.

Ces figurations du jugement dernier n’apparaissent

guère sur les tympans ou les voussures des portails avant le XIIe

siècle. Avant cette époque il était interdit de représenter la figure humaine

en ronde-bosse ou en haut-relief, afin d’éviter un rappel de l’idolâtrie

du paganisme, symbolisé par la statuaire, que l’Église avait peut-être lieu

de redouter encore. Mais les jugements derniers étaient fréquents dans les

manuscrits à miniatures dès la seconde moitié du XIe siècle. Il

est probable qu’après la grande épouvante de l’an 1000, où chacun craignait la

fin du monde, il y eut un fléchissement de la foi déterminé par la faillite

de cette prophétie. On dut alors rappeler aux fidèles par des figurations

concrètes que, si la vie du monde continuait, chaque individu était |61

soumis après sa mort à un jugement non moins terrible que le jugement collectif

qui eût embrassé le monde entier. On voit alors, c’est-à-dire au milieu du

XIe siècle, les jugements derniers se répéter, à l’abbaye de Beaulieu (Corrèze),

où il paraît être le premier en date, à Moissac, à l’abbaye de Conques, à

Autun, etc..., et plus près de notre région, à l’abbaye de Saint-Denis, où

il a pu être restitué malgré les dégradations qu’il a subies à l’époque révolutionnaire,

à Notre-Dame de Corbeil, église démolie vers 1820, mais dont quelques croquis

nous ont conservé des détails. Au XIIIe siècle, ces jugements

derniers deviennent des scènes beaucoup plus étendues qui occupent toute

la surface des grands tympans des façades, comme à Bourges, ou des portails

latéraux, comme à Chartres, Notre-Dame de Paris, etc. Les scènes comprennent alors

tout l’ appareil du jugement de la fin du monde, avec les anges sonnant la

trompette, la vallée de Josaphat, la cour céleste au sommet, grandes compositions

qui dépassent le cadre modeste des jugements derniers du XIIe

siècle.

Un détail singulier que l’ on observe ici doit retenir

notre attention, car il est fort rare. Dans presque tous les jugements derniers

du XIIe siècle et dans tous ceux du XIIIe et des époques postérieures,

les élus sont placés à droite de la figure centrale, Christ ou archange tenant

la balance, et les damnés à sa gauche. Cette situation est conforme à la

vieille coutume de considérer la droite comme la place d’honneur, sans doute

parce que les droitiers sont beaucoup plus répandus que les gauchers, et qu’ainsi

la main droite est le symbole de la force, de l’adresse, de la réussite.

On sait que la gauche, à l’époque romaine, était considérée comme néfaste

et que c’est de son nom même, sinistra, qu’est

venu notre mot sinistre, qui n’indique pas un événement heureux. Cette place

des élus, d’ailleurs, est conforme aux Écritures : le psalmiste dit : « Sede a dextris meis » « Assieds-toi à ma droite ». Et dans les chapitres 24

et 25 de l’Évangile selon Saint Mathieu, il est dit : « Le Fils de l’homme séparera

les boucs d’avec les brebis. Il placera celles-ci à sa droite et rejettera

les boucs à sa gauche. » Or, à Saint-Basile, les damnés sont placés à droite

du centre, les élus à gauche ; à Saint-Denis également, les réprouvés sont

à droite, c’est-à-dire à gauche du spectateur.

Comment pouvons-nous expliquer cette anomalie ? Il

faut d’abord remarquer que les jugements derniers du XIIe siècle n’ont

pas la rigueur de composition de ceux du XIIIe, que l’artiste y

déploie plus de fantaisie, sinon dans le choix des tortures infligées aux

damnés, du moins dans l’ordonnance générale de la scène. Il est inspiré plutôt

de l’Apocalypse avec ses monstres étranges et son symbolisme compliqué que

de la simple description de la scène du jugement dernier de Saint Mathieu, par

exemple. Il est donc probable que l’autorité ecclésiastique qui surveillait

les travaux des églises et en acceptait la figuration, attachait moins d’importance

à l’exactitude des scènes représentées qu’elle ne le fit à une époque postérieure.

On peut citer le jugement dernier d’Autun qui, à le bien considérer, est

à peine acceptable au point de vue théologique. L’artiste a divisé les morts

comme s’il croyait à une sorte de prédestination en élus et en réprouvés,

au moment même où ils enlèvent la pierre de leur tombeau avant d’être soumis

au jugement ? Il y a là une contradiction entre la pensée religieuse de l’époque

et son expression sculpturale qui n’a pas embarrassé l’artiste et que les chanoines

d’ Autun ont cependant acceptée.

Le sculpteur qui tailla la balance au portail de

Saint-Basile plaça à sa droite à lui l’ange qui représente les élus, c’est-à-dire dans

le plateau gauche de la balance, ce qui entraînait en conséquence la position

respective des élus et des damnés. L’absence, dans la composition, d’ une

figure centrale, le Christ ou l’Archange, a sans doute aussi contribué à

cette interversion. On n’y attacha, semble-t-il, aucune importance, car on

ne peut admettre que le maître ès arts qui dirigeait les travaux ne se soit pas

aperçu de l’ erreur.

Ainsi s’expliquerait, d’après nous, cette disposition

certainement rare et qui constitue un détail assez intéressant de notre vieille

église.

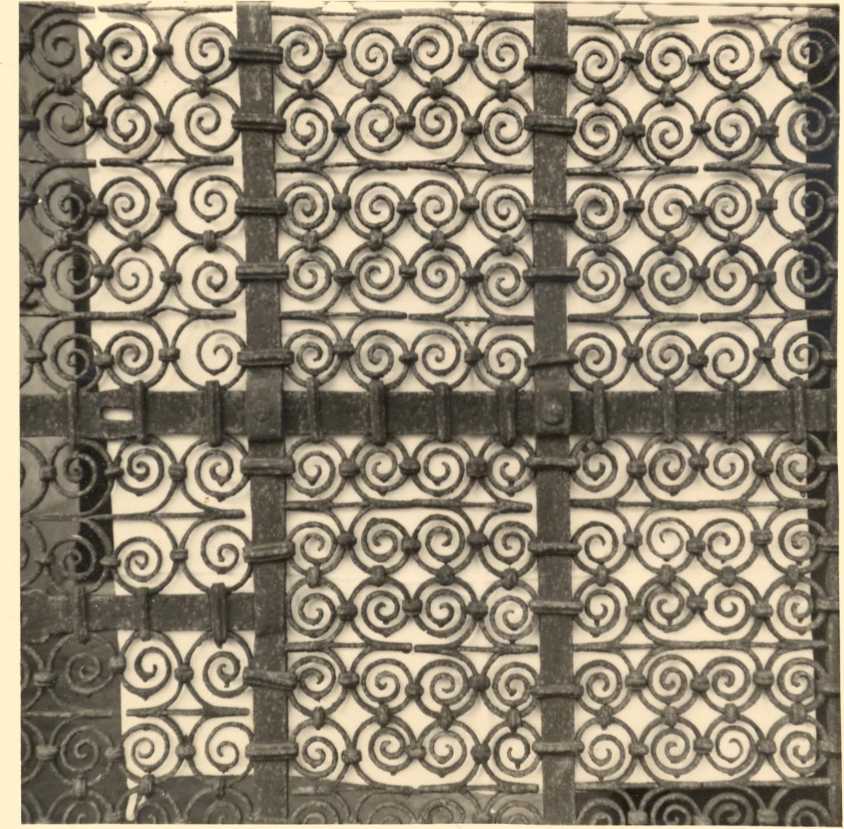

MORIGNY-CHAMPIGNY (S.-et-O.)- - Le Château - Grille

en fer forgé du XIII* siecle

Guillotsaux. éditeur

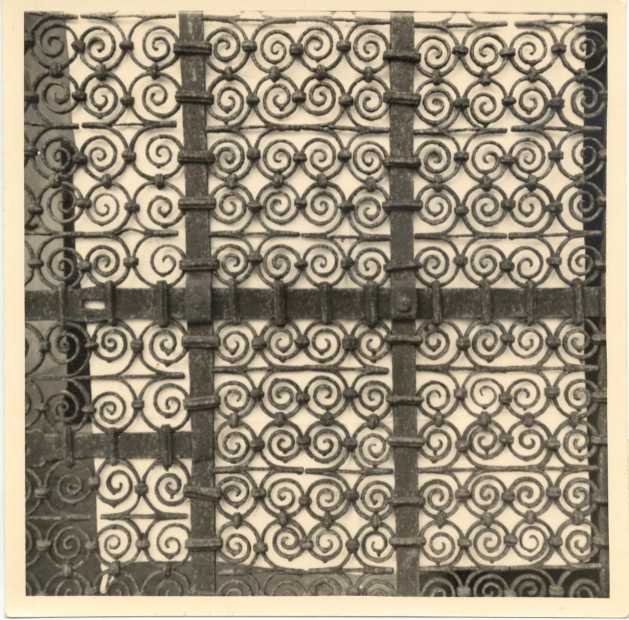

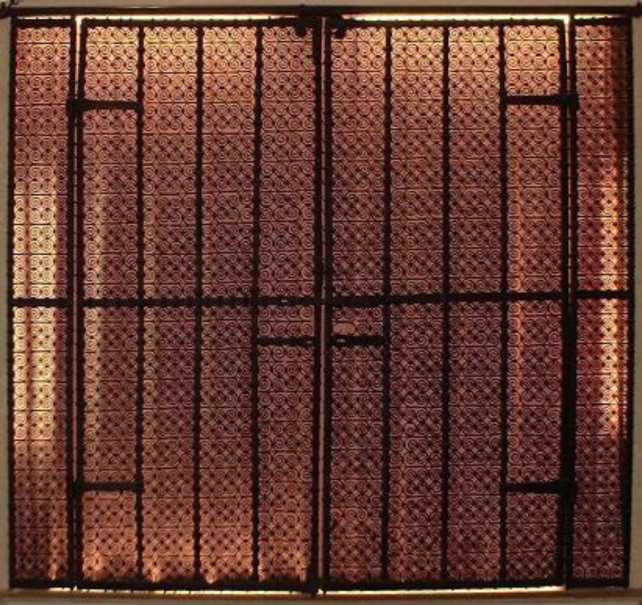

06. La grille romane de

l’antienne abbaye de Morigny (S.-et-O.)

Mme de Saint-Périer, Secrétaire général

de la Société des Amis d’Étampes

L’abbaye de Morigny fut fondée environ vers les années

10921095, à 3 kilomètres au Nord d’Étampes, par un groupe de moines |87

qui appartenaient à la célèbre communauté bénédictine de Saint-Germer-de-Fly,

dans le Beauvaisis. Ils y construisirent d’abord une grande église, dont

il ne reste qu’une travée intéressante par ses chapiteaux archaïques, puis

un monastère propre à recevoir un nombre considérable de religieux. L’église

fut consacrée en 1119 par le pape Calixte II. La protection et les faveurs

du roi Louis VI assurèrent rapidement la fortune de la nouvelle abbaye, mais

elle se maintint avec peine jusqu’aux guerres de religion. Réédifiée au XIIIe siècle

sur un plan plus vaste encore, qui ne fut pas entièrement réalisé, l’église

tombait partiellement en ruines dès le début du XVe siècle. Elle

fut réduite, au siècle suivant, à un chœur et deux travées qui seuls subsistent

aujourd’hui, avec un beau clocher gothique, qui témoigne d’un grand passé.

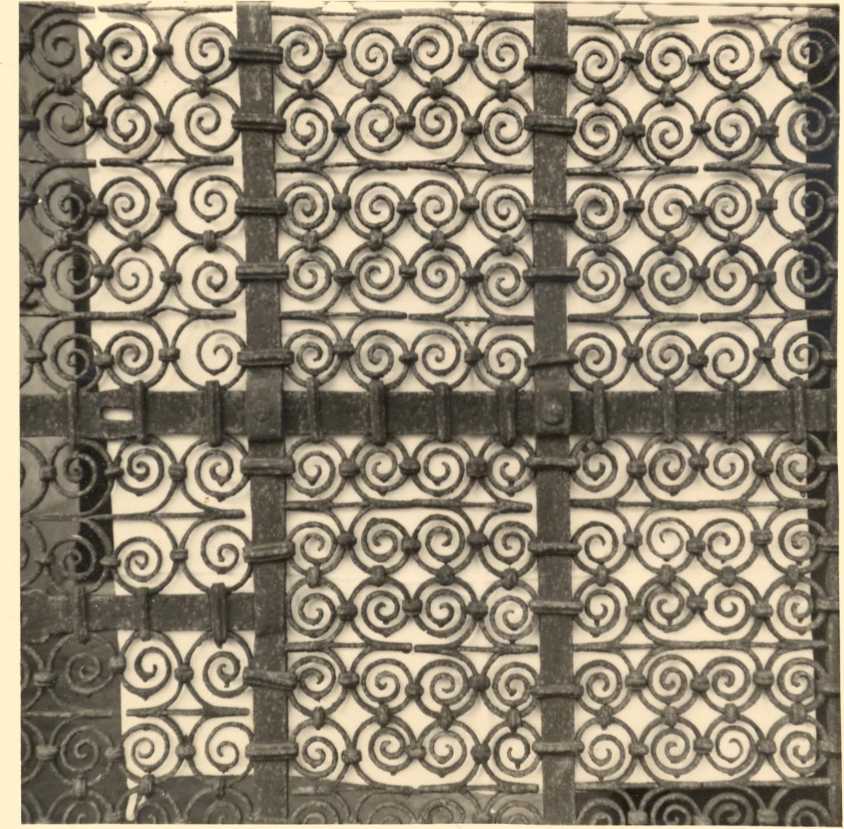

C’est à l’époque la plus prospère de l’abbaye, au

XIIe siècle, que remonte une grille en fer forgé qui devait clôturer

soit une 17 partie

du chœur, soit une chapelle de reliques, et qui est restée dans un état de

conservation exceptionnel. Elle fut transportée sans doute à la Révolution,

lors de la vente de l’abbaye comme bien national, dans les dépendances du

monastère. Elle y demeura scellée sous un porche à l’entrée du jardin jusqu’en 1961,

date à laquelle nous en avons fait don au Musée d’Étampes, où nous l’avons

installée sur un fond lumineux. Elle mesure 2 m. 80 de largeur sur 2 m. 50

de hauteur et se compose de brindilles de fer à faible section carrée, 3

millimètres sur 5, présentées de champ, procédé habile parce qu’il en résulte

à la fois plus de légèreté et plus de lumière. La porte est à deux battants,

de quatre petits panneaux chacun, reliés à des montants verticaux par des embrasses

non soudées, mais fermées à chaud. Chaque panneau comprend dix-huit éléments

à peu près semblables, composés chacun de huit volutes, la plupart à trois

tours de spire, et jointes par un collier également rabattu à chaud.

Les dormants latéraux sont d’ exécution moderne ;

ils ont été faits sur le modèle de la porte, probablement lorsque la grille

a été scellée sous le porche. Ils sont d’une régularité absolue, infiniment

moins agréable aux yeux que les variantes légères de la partie ancienne.