BHASE n°18 (juillet 2015)

Préface | 3-4 |

01. Acte de naissance (1881) | 5-6 |

02. Acte de mariage (1905) | 7-9 |

03. Foire Saint-Michel (1912) | 10-17 |

04. Étampes en ballon (1912) | 18-34 |

05. Dossier photo (1906-1914) | 35-63 |

06. Foire Saint-Michel (1913) | 64-72 |

07. La nuit en ballon (1913) | 74-85 |

08. 1650 km en ballon (1913-1914) | 87-178 |

09. Fiche matricule | 179-182 |

10. Départ pour le front (1914) | 183 |

11. In memoriam (1914) | 185-188 |

12. Premier reportage (1915) | 189-192 |

13. Deuxième reportage (1915) | 193-196 |

14. Troisième reportage (1915) | 197-205 |

15. Quatrième reportage (1915) | 207-218 |

16. Première blessure (1915) | 219 |

17. Cinquième reportage (1915) | 221-228 |

18. Promotion (1916) | 229 |

19. Seconde blessure (1916) | 231 |

20. Légion d’honneur (1917) | 233-234 |

21. Au Journal Officiel (1917) | 235 |

22. Au Livre d’Or (1919) | 237-238 |

Crédits et Table des matières | 239-241 |

Publication du Corpus Étampois,

Directeur de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com

BHASE n°18

Bulletin historique et archéologique du Sud-Essonne

Publié par le Corpus Étampois

juillet 2015

Préface

Ce numéro 18 du BHASE est consacré à un personnage important du pays étampois, à savoir Maurice Dormann. Personnage à multiples facettes, sur lequel nous avons déjà donné deux documents dans le BHASE n°1, notamment son Autojustification inédite sur son comportement pendant la période de l’Occupation.

En lui sont intéressants et l’autodidacte et le nouvelliste, et le poète et le journaliste, et le chef d’entreprise et l’acteur social, et le grand mutilé de guerre et l’homme politique, et qui d’autre encore ? Mais ce numéro du BHASE se contentera de livrer quelques documents attestant le courage physique de notre personnage tant dans sa vie civile que militaire.

D’où le titre de ce numéro : Les aventures de Maurice Dormann, numéro dont le sujet nous a été inspiré par la découverte et l’acquisition d’un ouvrage fort rare et même apparemment jusqu’ici inconnu de Dormann. Il s’agit du récit autobiographique et pittoresque de son troisième voyage en ballon, voyage qui le mena d’une traite de Paris en Russie, quelques jours avant 19141.

1 Cet ouvrage dont aucun exemplaire n’est conservé à la BNF reprend en fait le texte de trois articles successifs du Réveil d’Étampes, qui, eux- mêmes sont très difficiles d’accès puisque les numéros en question

Partant de là nous y avons joint les récits par Dormann lui- même de deux autres voyages en ballon effectués depuis Étampes en 1912 et 1913, également difficiles d’accès2, complétés de quelques extraits de journaux et de quelques illustrations éclairant le contexte de ces trois événements pittoresques d’avant-guerre.

Cette même année 1914, au début de laquelle Maurice Dormann revient de Russie, voit éclater la guerre où il perdra une jambe, après avoir donné plusieurs reportages des plus intéressants. Nous en donnons la teneur extraite du journal L’Abeille d’Étampes et le Réveil d’Étampes3, et nous arrêtons cette compilation au moment où, blessé pour la deuxième fois, mais cette fois plus gravement, il commence une nouvelle

période de sa vie, sur laquelle nous espérons publier quelque jour un autre numéro du BHASE.

Nous n’essayons pas d’être exhaustifs, mais de faire connaître d’une manière aussi consistante que possible, à ceux qui l’ignoreraient, ou qui l’auraient oublié, une figure considérable de l’histoire du pays d’Étampes.

Bernard Gineste et Bernard Métivier, été 2015

manquent dans les collections des archives communales et départementales, et ne sont consultables que depuis peu à la BnF, moyennant une autorisation spéciale.

2 Le numéro du Réveil d’Étampes qui raconte le voyage de 1912 a été consulté aux Archives municipales, n’étant pas présent dans la collection

départementale ni consultable à la BNF. Celui qui raconte le voaye de 1913 a été consulté à la BNF où ne sont consultables à ce jour, dans toute la série du Réveil d’Étampes, que les années 1913 et 1914.

3 Ces deux journaux avaient alors fusionné pour la durée de la guerre dans le cadre de l’Union sacrée.

Acte de naissance (1881)

N°15 naissance de Maurice Dormann – L’an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-un avril, à huit heures du matin, par devant nous Louis Antoine Gardien, maire et officier de l’état civil de la commune d’Étréchy, a comparu le sieur Joseph Louis Dormann, cordonnier-bottier, âgé vingt-cinq ans, demeurant en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, qu’il nous a dit être né hier, à trois heures du soir, en son domicile, de lui et de Marie Célestine Grelet, son épouse, sans profession, âgé de vingt-deux ans, avec laquelle il demeure, et auquel enfant il a donné le prénom de Maurice. Les dites déclarations et présentation ont été faites en présence de Joseph Ignace Dormann, cordonnier, âgé de soixante-cinq ans et de Jules Clipet, journalier, âgé de vingt-cinq ans, tous deux demeurant en cette commune. Et ont le déclarant et les témoins signé avec nous le présent acte après que lecture leur en a été faite. – [Signé :] Dormann – J. Clipet – Dormann – Gardien.

Trois mentions marginales :

Marié le vingt février 1905 à Étampes avec Renée Laure Humbert-Droz. Pour mention, le greffier [paraphe].

Marié à Paris VII le vingt huit mai mil neuf cent trente avec Geoffroy Alice Marguerite. Le 4 juillet mil neuf cent trente. Le Greffier [Paraphe].

Décédé à Paris 16e, le 17-12-47 [Paraphe].

Acte de mariage (1905)

L’an mil neuf cent cinq, le lundi vingt février, à dix heures du matin, par devant nous Charles Auguste Dujoncquoy, officier d’académie, premier adjoint, officier de l’état civil spécialement délégué par monsieur le maire de la ville d’Étampes, département de Seine-et-Oise, sont comparus Maurice Dormann, compositeur-typographe, âgé de vingt-trois ans, domicilié avec ses père et mère ci-après nommés, né à Étréchy (Seine-et-Oise), le vingt avril mil huit cent quatre-vingt-un, faisant partie de la réserve de l’armée active ainsi que le constate son livret militaire qu’il nous a représenté et qui lui a été rendu, fils mineur, quant au mariage, de Joseph Louis Dormann, cordonnier, âgé de quarante-neuf ans et de Marie Célestine Grelet, son épouse, sans profession, âgée de quarante- six ans, demeurant ensemble à Étréchy, ici présents et consentants au mariage de leur fils. Et demoiselle Renée Laure Humbert-Droz, sans profession, âgée de vingt ans, domiciliée avec son père ci-après nommé, née à Essonnes (Seine-et-Oise), le seize septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, fille mineure de Louis Nicolas Félix Humbert-Droz, imprimeur, âgé de quarante-six ans, demeurant à Étampes, rue Saint-Mars, numéro 16, ici présent et consentant au mariage de sa fille et de Marguerite Clotilde Clarisse, son épouse, décédée en cette ville le huit août mil neuf cent. Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les publications ont été

faites en cette mairie ainsi que le constate l’acte annexé et en celle d’Étréchy les deux dimanches cinq et douze de ce mois sans opposition, et nous ont présenté leurs actes de naissance délivré les vingt-neuf et trente-un janvier mil neuf cent cinq, un certificat délivré par maître Masson, notaire à Étampes, constatant qu’ils ont fait un contrat de mariage devant lui le vingt-huit janvier dernier et le certificat de publications et de non opposition délivré par monsieur le maire d’Étréchy après l’expiration des délais prescrits par la loi. Et après avoir vérifié sur nos registres de l’état civil l’acte de décès de la mère de la future, nous avons visé, pour être annexées, les autres pièces énoncées ci-dessus et avons donné lecture du tout aux parties comparantes assistées des quatre témoins ci-après nommés et qualifiés ainsi que du chapitre six du titre du mariage sur les droits et devoirs respectifs des époux. Ensuite nous avons reçu la déclaration de Maurice Dormann qu’il prend pour son épouse mademoiselle Renée Laure Humbert-Droz et celle de mademoiselle Renée Laure Humbert-Droz qu’elle prend pour son époux Maurice Dormann. En conséquence, nous avons déclaré, au nom de la loi, que Maurice Dormann et Renée Laure Humbert-Droz sont unis par le mariage. Tout ce que dessus fait publiquement à Étampes en l’hôtel de la mairie, les dits jour, mois et an, en présence des témoins ci-après nommés, primo, du côté de l’épouse, Eugène Louis Antoine Clausse, rentier, âgé de soixante-treize ans, grand-père, demeurant à Étampes, rue de l’Hôtel de Ville, numéro 13, Alphonse Louis Édouard Flizot, libraire, âgé de trente-cinq ans, oncle, demeurant aussi à Étampes, même rue, numéro 10 ; secundo, du côté de l’époux, Louis Paul Lesprit, typographe, officier d’académie, âgé de trente-quatre ans, oncle, demeurant à Paris, rue Maubeuge, numéro 13 et Gaston Désiré Dormann, peintre, âgé de vingt-cinq ans, frère, demeurant à Saint-Chéron (Seine- et-Oise) qui ont signé avec les époux, les père et mère de l’époux, le père de l’épouse et nous adjoint sus-nommé, après

lecture faite – [Signé :] Humbert Droz – M. Dormann – Clausse

– C. Grelet – Dormann – Lesprit – Aug. Dujoncquoy – Flizot –

G. Dormann.

La foire Saint-Michel d’Étampes vers 1906 (cliché Paul Royer)

Foire Saint-Michel de 1912

03a. Abeille du 21 septembre4

L’ouverture de la foire Saint-Michel aura lieu samedi prochain 28 septembre ; le beau temps paraît vouloir favoriser les préparatifs de la grande Kermesse étampoise. (…)

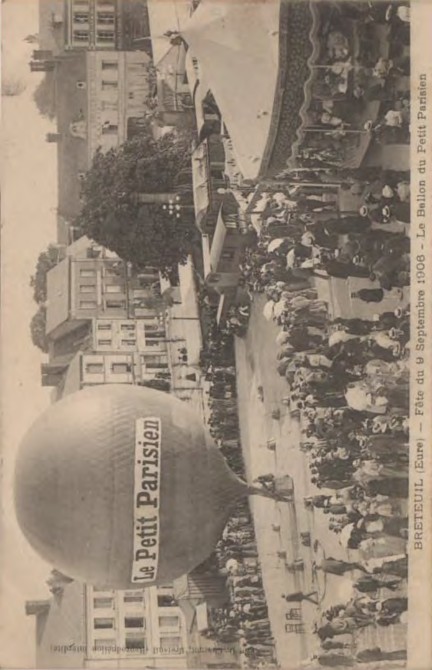

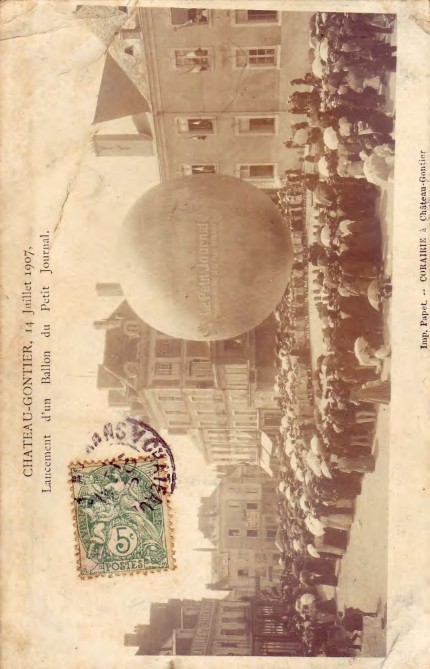

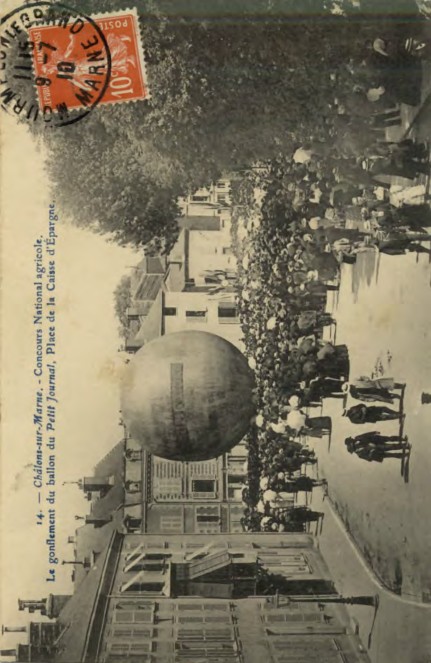

Nous sommes heureux d’annoncer une surprise à l’occasion de la Saint-Michel ; cette nouvelle sera d’autant mieux accueillie par la population qu’elle touche à la question de l’aéronautique qui est toute d’actualité. En effet l’administration du Petit Journal vient de charger son dépositaire, M. Brière5, notre concitoyen de traiter avec la municipalité pour l’enlèvement du ballon monté « Le Petit Journal », cubant 900 mètres de gaz.

Cette ascension aura lieu le beau lundi 7 octobre vers 4 heures de l’après-midi ; des affiches donneront de plus amples détails ; ce spectacle ne nous a pas été offert depuis fort longtemps et nul doute qu’il obtienne ici le résultat qu’il mérite. Ce sera une

4 L’Abeille d’Étampes 101/38 (21 septembre 1912), p. 2.

5 Lucien Brière (1865-1931), libraire à Étampes.

attraction sensationnelle pour la Saint-Michel et nous remercions Le Petit Journal de sa gracieuse participation à notre fête annuelle.

03b. Réveil du 21 septembre6

(…) Mais le clou de la foire Saint-Michel sera certainement l’enlèvement d’un ballon offert par l’administration du Petit Journal à la municipalité qui s’est mis d’accord avec l’usine à gaz pour cela. Nous en félicitons autant nos édiles que M. Richard, le sympathique directeur de l’usine à gaz qui a promis son concours. Ce ballon cubant 900 mètres cubes sera monté par un aéronaure et sera lancé soir le 7, soit le 8, l’un des beaux jours de la foire.

Voilà qui va exciter la curiosité et qui nous amènera sans aucun doute une foule de visiteurs.

Nous adressons donc nos plus sincères félicitations à notre grannd confrère le Petit Journal qui se prodigue toujours et qui ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire tout le monde. (…)

6 Le Réveil d’Étampes 30/37 (21 septembre 1912), p. 2.

03c. Abeille du 28 septembre7

Le beau temps semble vouloir favoriser d’une façon heureuse cette année, la foire Saint-Michel qui s’ouvrira dimanche 29 septembre. (…)

Le programme officiel de la foire est ainsi établi. (…)

Lundi 7 octobre. (…) A 3 heures, Grande Fête aérostatique, offerte gracieusement par le Petit Journal. (…)

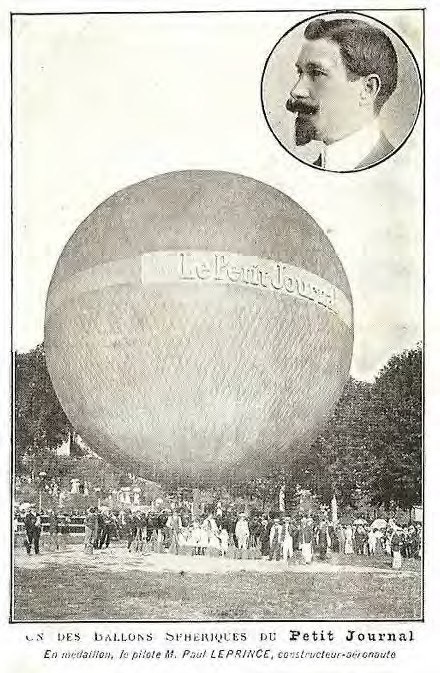

La grande fête aérostatique offerte gracieusement par le Petit Journal se fera le 7 octobre, beau lundi de la Saint-Michel. Mardi dernier [24 septembre 1912], l’aéronaute M. Leprince, accompagné des membres de la commission des fêtes et du Directeur de l’usine à gaz, s’est rendu sur les différents emplacements aptes au lancement du ballon ; son choix s’est arrêté sur le terre-plein du Jeu de Paume, en face de la Salle des ventes ; la Compagnie du tramway a bien voulu se prêter à la circonstance en laissant la plus grande étendue possible de terrain libre. Le ballon cube exactement 930 mètres ; le gonflement commencera vers 7 heures du matin ; l’ascension se fera vers 3 heures.

03d. Réveil du 28 septembre8

(…) Nous voici à la veille de l’ouverture de notre foire annuelle dont le programme vient d’être affiché sur nos murs et que voici : (…)

Lundi 7 octobre (…), à 3 heures, grande fête aérostatique, offeste gracieusement par le Petit Journal, ascension d’un ballon le Petit Journal, piloté par M. Paul Leprince, aéronaute breveté de l’Aéronautique Club de France, officier d’académie. (…)

Comme on le voit les distractions ne manqueront pas et pour peu que le beau temps soit de la partie nous sommes assuré du succès de notre fête.

Le clou, nous l’avons déjà dit la semaine dernière, sera assurément le départ du ballon que le Petit Journal a mis gracieusement à la disposition de la municipalité, grâce, on peut le dire, à M. Lucien Brière, libraire et dépositaire du Petit Journal, qui s’est beaucoup employé à la réussite.

Le pilote qui doit monter le ballon M. Paul Leprince est un de nos plus hardis hommes de l’air, breveté de l’Aéronautique Club de France.

Le gonflement aura lieu à partir de 7 heures du matin et le lâcher aura probablement lieu près de la gare du tramway en face de la Salle des ventes vers deux heures et demie. Au cas où il y aurait des complications pour le service des trains le lâcher

03e. Réveil du 4 octobre9

(…)

L’emplacement pour le départ du ballon offert si généreusement par le Petit Journal est défintivement fixé. Ce sera bien comme nous l’avons dit la semaine dernière en face de la salle des ventes, près de la gare du tramway que le

« lâchez tout » sera prononce.

Il y aura sûrement beaucoup de monde pour assister à ce départ, clou sensationnel de notre foire et par avance nous devons en être reconnaissant au Petit Journal, notre grand cofrère parisien, le plus répandu de nos régions, qui ne sait quels sacrifices faire pour donner du plaisir.

Rappelons que l’enlèvement du ballon aura lieu vers 2 heures et demie lundi prochain.

Le pilote de ce ballon M. Paul Leprince n’est pas un simple aéronaute qui s’estˑdans les ascensions en sphérique. Nous sommes heureux d’apprendre à nos lecteurs que c’est aussi un

aviateur remarquable qui ibtint un des premiers son brevet. Ce fut lui qui le 5 juin 1911, sur son appareil Nieuport 50 H-P, établit le record de vitesse sur le parcours Nice-Gênes après avoir effectuéce parcours de 200 kilomètres au-dessus de la mer en 1 h 44 minutes. Il fut du reste acclamé come il convenait à la suite de cette prouese qui le classa parmi les meilleurs de nos conquérants de l’air.

Si on sera heureux de voir s’enlever le ballon du Petit Journal on le sera également |2 de le voir monté par un aéronaute de valeur tel que M. Paul Leprince.

03f. Abeille du 12 octobre10

Un temps merveilleux, bien que froid, a favorisé cette année la Saint-Michel qui, d’une façon générale, a eu un regain de succès ; le nombre de nos visiteurs pendant les trois beaux jours s’est élevé en effet à près de 10.000, car il a été délivré sur le P.O. à destination d’Étampes 2.384 billets samedi, 3.400 dimanche et 657 lundi ; sur le C.G.B. environ 500 samedi, 7000 dimanche et 300 lundi. (…)

Une foule qu’on a évaluée à 3.000 personnes s’était massée lundi11 après déjeuner sur l’avenue de Paris, la pointe de Dourdan et la descente Saint-Jacques pour assister au départ du

10 L’Abeille d’Étampes 101/41 (12 octobre 1912), p. 2.

11 Lundi 7 octobre 1912.

ballon le Petit Journal, dont le gonflement s’opérait depuis le matin. Tout étant paré pour le départ, l’aéronaute, M. Leprince,

Dormann, notre confrère, et le président de l’Aé. C. d’Algérie prenaient place dans la nacelle, et à 3 h. 21 le ballon s’envolait superbement aux acclamations de la foule pour disparaître bientôt dans la direction du sud, poussé par une assez forte brise ; l’atterrissage s’est effectué le soir même à Patay (Loiret), sans incident. (…)

La gare du tramway et le ballon au matin du 7 octobre 1912 (cliché de la collection de Jean Minier)

Les Passagers !

Voilà !

Le pilote du Petit Journal, — ballon qui doit nous emmener dans les airs, — n’a pas besoin de répéter. Déjà nous sommes là, nous enjambons les bords de la nacelle en nous hissant au moyen des cordes qui rattachent cette dernière au filet du ballon.

Ma foi nous n’avons pas trop de place mais nous n’y faisons pas du tout attention, pour ma part du moins, car j’étais tellement heureux, je dois le dire, de l’ascension que j’allais faire, que j’aurais consenti à me gêner encore davantage s’il l’avait fallu, et je rendais grâce à ce moment au Petit Journal qui avait consenti à offrir cet attrait nouveau pour notre ville et à notre municipalité qui fit de son côté les sacrifices nécessaires pour faire plaisir à toute la population et attirer les curieux à notre foire Saint-Michel.

Que je vous présente toutefois avant d’aller plus loin mes aimables compagnons de voyage. Tout d’abord parlons du pilote : M. Paul Leprince, constructeur aéronautique, breveté de l’Aéro-club, ne compte plus les ascensions qu’il a faites en sphérique et je crois même qu’on pourrait en moyenne les

12 Le Réveil d’Étampes 30/40 (12 octobre 1912), pp. 1-2.

estimer à une centaine par an et cela depuis de nombreuses années. Le Réveil a dit la semaine dernière que M. Leprince n’est pas seulement le pilote remarquable du Petit Journal, mais qu’il est de plus un aviateur et, ce qui est tout à son mérite, un des pionniers de l’aviation, puisqu’il fut le premier breveté sur cet appareil Nieuport qui a déjà accompli tant de prouesses et qui, de haute main, a conquis une des premières places au milieu des marques françaises. On se rappelle les difficultés de ce sport aujourd’hui tant en faveur et on se souvient de la volonté tenace et du courage inlassable de ceux qui furent les premiers à tâter le nouveau mode de locomotion. Paul Leprince fut de ceux-là : il mit au service de la science nouvelle, sans hésitation, toutes ses qualités de véritable homme de l’air et à cause de cela il fut un auxiliaire précieux de ce regretté Charles Nieuport au succès duquel il contribua.

Je sais que je vais blesser la modestie de M. Paul Leprince mais tant pis pour lui et nous ne terminerons pas sa présentation

sans dire qu’il est, comme au premier jour, passionné des choses de l’air, qu’il connaît si bien. Une ascension est toujours pour lui un nouveau plaisir et il nous l’a démontré clairement au cours de notre voyage de lundi.

M. Casimir Bougenier13, passager avec moi, est une des personnalités sportives les plus en vue de notre belle Algérie. Il est président de la Société Algérienne d’Aéronautique pratique d’Alger et fut l’organisateur de ce meeting d’aviation d’Alger qui fut un véritable triomphe récemment. M. Bougenier a déjà à son actif de nombreuses ascensions en sphérique ; élève de M. Leprince, il est lui-même pilote et je comprends combien il aime le ballon maintenant que j’y ai goûté.

Notre 900 mètres cubes, dont le gonflement a commencé ce matin vers 7 heures, a son « plein » de gaz depuis quelque temps déjà, car tout le monde à notre usine, depuis le sympathique directeur M. Richard, jusqu’à ses collaborateurs, a voulu faire preuve de bonne volonté et personne n’a voulu bouder au travail, malgré le jour de fête.

L’endroit du départ a été bien choisi, à côté de la gare du tramway, dont les lignes de garage ont été déblayées par les soins du chef de gare ; aucune crainte d’accrocher les arbres en s’enlevant.

La foule qui grossit toujours s’écrase autour du double fil de fer qui a été établi, mais elle est tout de même fort raisonnable et les agents chargés de la police n’ont pas à intervenir. Tout le

13 Casimir Bougenier (1869-1939), comptable, né et mort à Alger, avait déjà fait deux ascensions en ballon avec Leprince à Alger les 19 mai et 6 juin 1912 cette dernière fois déjà dans un ballon du Petit Journal (Écho d’Alger des 20 mai 1912, p. 1 et 7 juin, p. 1).

.

monde a voulu voir le départ du ballon. Pensez donc ! c’est le premier qui va partir d’Étampes ! Et comme nous sommes loin de ces foires Saint-Michel où s’enlevait une montgolfière gonflée avec la fumée de paille ou de sarments de vigne, montée par un hardi pilote n’ayant qu’une sorte de trapèze come nacelle et qui allait atterrir triomphalement à 3 kilomètres de là, à Morigny !

On patient sagement en attendant l’heure du départ et un murmure de satisfaction a couru quand on a demandé des hommes de bonne volonté pour remplacer les sacs de sable retenant l’aérostat pour le maintenir : c’est que celui-ci allait partir.

Un dernier salut à M. Bouilloux-Lafont, maire d’Étampes, accompagné de presque tous les membres du Conseil municipal.

Nous sommes dans la nacelle. Le pilote explique la manœuvre qu’il va faire faire à ses aides volontaires, pour s’assurer si le ballon est bien équilibré comme poids.

Sacrebleu, quel bon gaz ! — ne peut s’empêcher d’exprimer M. Leprince, en ajoutant sacs sur sacs de ce lest qui nous permettra de régulariser notre marche tout à l’heure. Chaque fois que le ballon s’élève, se sentant libre, quand les hommes tiennent le bord de la nacelle, un cri part de la foule des curieux.

Enfin, à son tour, M. Leprince saute avec nous. Cette fois ce sera pour de bon la manœuvre. Il est 3 heures un quart. Attention !

Lâchez tout !

Sommes-nous partis ?

Ma foi on ne s’en aperçoit pas. Mais si, la terre s’enfonce pendant que les bravos éclatent. Qu’on est loin de cette sensation de suffocation dont on a voulu me parler depuis quelques jours. Rien de tout cela, aucune secousse, une douceur infinie, même pas cette surprise qui fait raidir les jambes quand un ascenseur vous enlève.

J’avoue n’avoir pu, comme mon compagnon de passage, saluer la foule mais j’espère qu’on me le pardonnera quand on saura que j’étais assez occupé, non pas par un sentiment de frayeur, que je n’ai pas eu une seconde, mais avec mon appareil photographique que l’ami Rameau14 m’a prêté tout à l’heure. J’ai voulu conserver et permettre de conserver le souvenir de

cette première ascension de sphérique à Étampes et faire profiter le Réveil d’Étampes de vues que j’ai été assez heureux de réussir par le beau temps.

Il appartenait bien à ce journal de mes publier ces vues, car ce fut lui toujours, qui, le premier, offrit à ses lecteurs la primeur des choses nouvelles : le premier journal non seulement d’Étampes mais de France s’il vous plaît, il publia les vues du premier voyage en campagne sur aéroplane, lorsque Blériot, qui devint rapidement célèbre par la suite, put voler de Mondésir à Toury ; lui qui publia aussi le premier vol de Henry Farman à l’aérodrome de Villesauvage chez nous ; le premier passage sur notre ville du dirigeable Le Patrie qui quelques jours plus tard allait s’abîmer en Islande ; et, plus récemment la première photo prise de la ville en aéroplane par M. Rameau au cours d’un vol de Maurice Chevillard.

14 Eugène Rameau (1871-1961), photographe à Étampes depuis 1909.

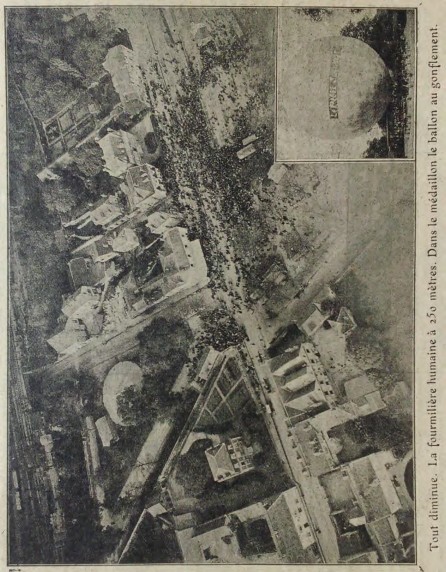

Je n’ai que le temps de viser avec mon objectif, d’appuyer sur le déclic et d’escamoter ma plaque pour en prendre une nouvelle, car M. Bougenier, les yeux fixés sur l’altimètre qui nous indiquent les hauteurs, me lance cruellement : « 100 mètres, 200, 400, 600, 800 mètres ! » À ce moment seulement je désarmai. Nous gagnons du reste le brouillard auquel pourtant l’objectif Berthiot dont était muni mon appareil fit la nique comme on s’en rendra compte sur la vue d’Étampes prise à 800 mètres.

À la vérité je voulais voir aussi et je pus me régaler tout à mon aise. À nos pieds la ville s’étendait, noyée dans le beau soleil d’automne qui nous favorisait et nous nous en allons majestueusement dans la direction de la route nationale allant à Orléans.

Quelle différence avec l’aéroplane ! ce fut un plaisir pour moi de l’apprécier. En aéroplane je n’étais occupé qu’à me cramponner — un peu nerveusement, c’est vrai, — aux haubans de l’appareil à cause de la vitesse ; pour se parler avec le pilote, on est obligé de se crier dans les oreilles, les trois quarts du temps en langage télégraphique et puis le vent ! ce diable de vent qui vous prend par côté ou en pleine figure, le bruit du moteur qui vous assourdit, l’hélice qui vous renvoie encore le vent…

En ballon rien de tout cela. Le calme, le calme d’une douceur indéfinissable, sans heurt, sans à-coup ; aucune parcelle d’air,

— ne faisons-nous pas partie du vent qui nous emporte ? — c’est encore plus doux que la barque qui glisse au fil de l’eau d’une rivière. Et puis on s’entend, on peut se causer, ce qui est appréciable. Je suis même frappé de la façon dont on entend

distinctement les bruits qui montent de la terre. L’aboiement des chiens, les cris des poules et des coques sont peut-être ce qu’on perçoit le mieux aux grandes hauteurs.

Déjà le vent nous emporte doucement au-dessus des Prés et du Petit-Saint-Mars, les maisons petit à petit diminuent. Étampes s’éloigne… De quelle jolie vue on jouit alors de tous côtés. Au fond d’une cuvette Étampes tout en long avec son faubourg Saint-Pierre qui se détache nettement et avec sa ceinture de bois aux teintes violettes et or d’automne, la tour de Guinette minuscule au milieu de la tache sombre de son bois, la ligne du chemin de fer où courent les trains-jouets empanachés de fumée, au fond Morigny et la route qui s’enfuit vers Étréchy, celles de Malesherbes, de l’autre côté celle de Dourdan, l’Humery, puis la route nationale que nous suivons comme si elle nous attirait, et le damier géométrique des champs aux lignes de division frappantes.

Voici le champ d’aviation de Villesauvage au-dessus duquel nous passons exactement. Les toitures des hangars minuscules luisent au soleil. Devant l’école Blériot six monoplans sont alignés. Un ronflement persistant appelle notre attention et nous finissons par découvrir le biplan Farman qui fait le tour du bois de sapins situé en face l’école et qui nous semble une grosse mouche dorée qui bourdonne en courant sur la terre, car, bien au-dessous de nous, m’appareil semble courir plutôt que voler.

Nous montons toujours, quoique plus lentement, et plus nous nous élevons, plus le vent nous pousse de l’autre côté de la ligne du chemin de fer vers Pussay.

Nous traversons la route nationale même, juste au-dessus de Mondésir à 900 mètres d’altitude.

À ce moment il fait chaud, bien plus chaud que sur terre et M. Leprince ne peut même plus supporter son pardessus. Pourtant nous avons l’impression d’avoir au-dessus de nous une cuvette fort épaisse de brume dont la ligne passe tout au-dessus de nos têtes. Une comparaison à cette hauteur. Un troupeau de moutons ; une boîte d’asticots qui grouillent.

Nous descendons maintenant et alors nous revenons à gauche, restant stationnaires entre la ligne de chemin de fer et la route. À 4 h. nous passons au-dessus de Monnerville à 600 mètres et nous repassons à gauche au-dessus de la route nationale. Nous descendons encore un peu et bientôt le guide-rope traîne sur la terre. Pour prolonger notre voyage notre pilote veut se servir ainsi du guide-rope. Dans les champs les gens se figurent que nous voulons atterrir et lâchent la charrue pour courir essayer de prendre la corde. Un charretier qui a voulu s’y aviser et serrer trop fort secoue les mains : il a été brûlé par la corde qui glissait.

Voici Angerville à gauche duquel nous passons à peu de hauteur. Une ligne téléphonique barre la route de Méréville. Attention au guide-rope ! Tout va bien, une petite secousse à la nacelle et nous passons.

Maintenant nous pouvons entretenir des conversations avec les gens qui nous regardent curieusement. Ce qu’on entend des fois le cri : « Un ballon ! un ballon ! », poussé aussitôt qu’on nous aperçoit ; on s’amuse à causer en passant et nous percevons même distinctement les conversations.

Autre diversion : un lièvre effrayé non par le ballon lui-même mais par son ombre, détale à toute vitesse, il se terre dans une raie ; mais l’autre le poursuit et le rattrape, il démarre à nouveau ; l’ombre le harcèle et finalement il quitte la luzerne où

il s’était réfugié pour détaler à toute vitesse et passe tout près d’un chasseur qui a le tort de lever le nez en l’air pour nous regarde passer et manque ainsi à bonne portée un bon coup de fusil. Nous lui en faisons part du reste de façon un peu taquine.

Dans les couverts de betteraves les canepetières sont en plus grande quantité que les perdreaux ; il est vrai que ces derniers,

et nous les voyons, — se cachent très bien sous les feuilles et ne s’envolent que lorsque nous sommes tout à fait au-dessus d’eux.

Il nous faut remonter, car nous allons vers la ligne du chemin de fer d’Orléans, dont les fils télégraphiques sont toujours une menace pour notre corde de guide-rope. Un peu de lest et nous voyons l’aiguille de l’altimètre remonter tout doucement. Il était temps car l’extrémité de notre corde touche les fils. Le vent semble se faire un jeu de nous maintenir en plein milieu au-dessus des voies qui s’en vont en belle ligne droite et longue vers Orléans. Un train de marchandises qui passe en dessous semble vouloir nous cracher sa fumée au visage mais il en est pour ses frais et nous lui faisons un pied de nez car sa fumée est loin de nous atteindre.

Comme nous remontons nous reprenons notre direction nettement à droite et nous repassons enfin l’autre côté dangereux des lignes télégraphiques au-dessus de la gare de Boisseaux, puis, peu après, la route nationale. Toury, que nous voyons très bien ne nous aura pas.

1.000 mètres exactement à 4 h. 40 au-dessus de Janville-au- Sel. Nous rattrapons la brume qui s’épaissit et nous atteignons notre plus grande altitude du voyage : 1.100 mètres au-dessus de Tilleux-le-Peneux. Nous redescendons au moment où nous

admirons le château de Cambray, la belle ferme qui est à proximité et le domaine boisé qui l’entoure.

C’est effrayant, revient à dire notre pilote M. Leprince, ce que le gaz d’Étampes est bon. Il nous reste encore 180 kilos de lest environ, ajoute-t-il, en faisant le recensement des sacs, puis à brûle-pourpoint :

Voulez-vous que nous passions la nuit ? |2

À cette demande M. Bougenier et moi, écarquillons les yeux et tous deux à la fois nous approuvons vivement.

Les plans sont pris sans plus tarder et déjà je e vois atterrir dans le Midi de la France. Nous sommes contents tous les trois et c’est en fredonnant un air qu’après le court conciliabule nous reprenons nos places à bord du panier qui nous emporte.

Hélas ! nous nous réjouissions trop vite !

Comme je suis chargé de la carte, je veux ne point me tromper dans l’itinéraire et en redescendant vers terre je demande où nous sommes ? « Orgères », est-il répondu, confirmation de ce que je pensais.

Le vent du nord se rétablit franchement au moment où nous redescendons vers le hameau de Nonneville. La corde du guide-rope traîne encore et cela toujours par économie pour notre gaz, puisque nous voulons tenir l’air jusqu’au lendemain

15 Nous dirions aujourd’hui : du Massif Central.

midi. Nous nous amusons à voir les gens courir sur nous et regarder la corde traîner dans la mare.

Cet instant d’inattention devait nous être fatal. Derrière nous, à une centaine de mètres de la ligne de chemin de fer de Chartres à Orléans était là, avec les traîtres lignes télégraphiques. Vivement notre pilote s’empare d’un sac de lest et le jette à terre. Nous montons de suite mais pas assez vite encore. L’extrémité de notre guide-rope glisse sur les fils jusqu’à un poteau et notre élan imprime à la corde un tel mouvement que celle-ci s’accroche au poteau dans les fils et les potelets en porcelaine. Une secousse : c’est le poteau qui vient de craquer, comme une allumette qu’on casserait entre deux doigts.

Si nous pouvions l’entraîner ? Mais non, il est chargé d’une quinzaine de fils qui résistent.

Détachez-nous ! crie M. Leprince à quelques paysans qui sont accourus. Mais ils ne comprennent ou ne peuvent.

Le poteau ou les fils qui se sont détendus font ressort et nous ramènent brusquement à terre.

Boum ! la nacelle tape sur le sol.

Ne craignez rien, crie M. Leprince.

Sa recommandation est superflue, car nous avions confiance en lui. D’un bond nous remontons, le vent fait pencher le ballon. Attention nous allons encore descendre. Nouveau coup sur le sol, plus violent cette fois et nous aurions été vidés de la nacelle qui culbute si nous ne tenions ferme aux cordages.

Si on se détache nous allons faire un tour à 3.000 ou 4.000 mètres, lâche notre pilote, avec le lest que j’ai jeté.

C’est ce que j’espère, mais les fils sont solides malheureusement et nous sommes toujours captifs. Nous remontons encore et M. Leprince s’exclame :

Cette fois il n’y a plus à espérer nous détacher ; il faut atterrir.

Fini déjà notre beau voyage ! Malgré soi on ne peut s’empêcher de pester contre cet incident stupide, inattendu, qu’on aurait pu si facilement éviter… Toutes les récriminations seraient vaines.

Notre pilote ne pense pas aux à-côtés actuellement ; il indique aux hommes accourus, — tout le village est là, — qu’ils ne doivent pas avoir peur mais saisir franchement la nacelle quand celle-ci touchera terre encore.

La manœuvre réussit parfaitement. M. Leprince saute pendant que nous nous cramponnons à la corde de déchirure.

Mais voilà bien une autre histoire : nous barrons la voie du chemin de fer avec notre corde de guide-rope et son poteau : un train vient.

Qu’il attende ! il n’est pas plus pressé que nous !

Et les opérations continuent. Non seulement les gens de Nonneville mais ceux des hameaux des alentours sont accourus et les bonnes volontés pour nous aider ne manquent pas et sont même trop nombreuses.

Il est exactement 5 h. 25. Notre voyage a duré 2 heures 10, et nous avons parcouru environ 55 à 60 kilomètres à vol d’oiseau. L’endroit où nous sommes se trouve sur le territoire de la commune de Loigny-la-Bataille entre ce pays et Patay, en pleine Beauce.

Tout le monde peut voir et s’approcher, toucher notre pauvre ballon qui se dégonfle peu à peu pendant que nous le regardons tristement en maudissant la guigne.

Nous sommes déridés un moment par les braves femmes accourues qui se disputent les 150 kilos de sable blanc, — le lest qui nous reste, — que nus nous apprêtions à vider dans le champ. Ce sable semble rare par ici et les ménagères l’achètent ordinairement.

On démonte les agrès, on plie le ballon et le filet et déjà la nuit est descendue.

Nous n’avons plus qu’à réquisitionner une voiture qu’on trouve facilement pour transporter le matériel à la petite gare de Gommiers à 3 kilomètres de là.

La bonne humeur reprend le dessus quand nous sommes attablés devant une bonne omelette que nous estimons heureux de trouver dans une petite auberge bien modeste et peut-être aussi quand M. Leprince, notre si charmant pilote auquel je ne puis que rendre hommage de reconnaissance pour le plaisir qu’il m’a procuré me lance :

— Nous recommencerons n’est-ce pas ? Et nous ferons mieux…

Maurice DORMANN

Une photo manque à la collection que nous publions et je le regrette sincèrement : c’est celle de notre pilote

M. Paul Leprince que je me réservais de prendre à l’atterrissage… le lendemain ! Je n’ai pas pu mettre mon projet à exécution car l’heure à laquelle nous avons touché terre ne me le permettait

plus et cela sera le point noir au milieu des remerciements que je tiens à adresser chaleureusement à ce valeureux et hardi homme de l’air.

M. D.

Petit dossier photographique (1905-1914)

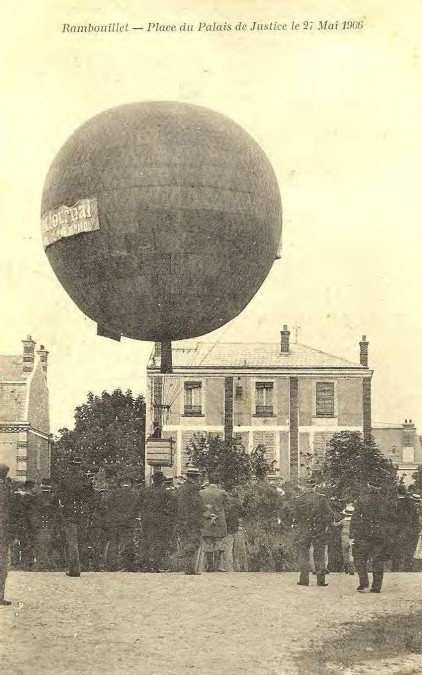

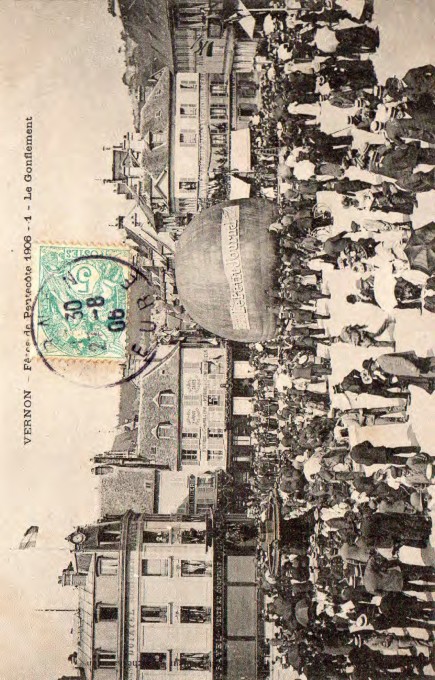

Paul Leprince

Leprince à Alger le 4 juin 1912 pour le Petit Journal (Écho d’Alger du 5 juin)

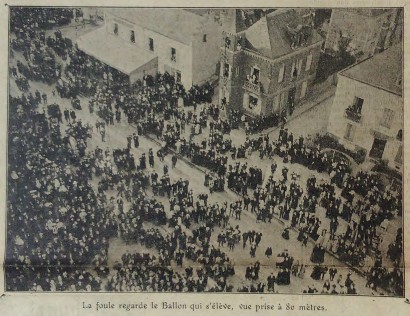

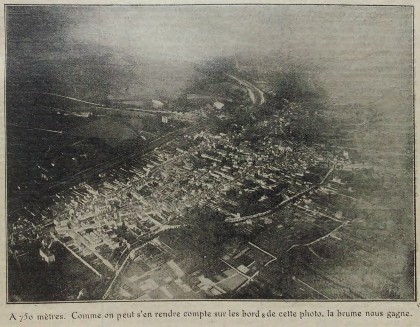

Étampes, 7 octobre 1912, 2e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 1e photo (Collection Jean Minier)

Étampes, 7 octobre 1912, 3e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 3e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

Étampes, 7 octobre 1912, 4e photo (Réveil d’Étampes du 12 octobre)

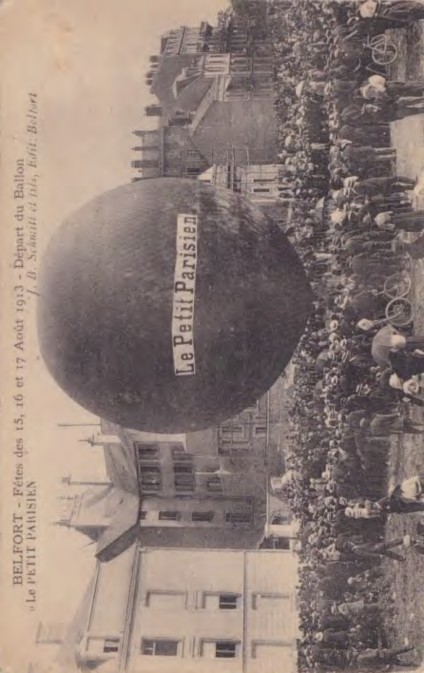

Foire Saint-Michel de 1913

04a. Abeille du 19 septembre16

Si on en croit le « père Berthot », le météorologue de l’Abeille, le temps, après une série de variations, va se remettre au beau vers la fin du mois. On peut donc espérer que la Saint- Michel sera très brillante. (…)

Voici d’ailleurs le programme officiel de la fête. (…)

Lundi 6 octobre (…) A 3 heures, sur la place du Jeu-de- Paume, Grande Fête aérostatique, offert gracieusement par le Petit-Journal. – Lancement de ballons grotesques. (…)

16 L’Abeille d’Étampes 102/38 (19 septembre 1913), p. 2.

04c. Réveil du 27 septembre17.

(…) Nous prenons plaisir à informer nos lecteurs que la fête aérostatique organisée par la municipalité avec le précieux concours de notre confrère parisien Le Petit Journal, comprendra notamment le départ d’un ballon cubant 1.200 mètres cubes au lieu de 900 que cubait celui de l’an dernier et qui est offert par Le Petit Journal auquel on ne saurait trop savoir gré de son désir d’être agréable.

Ce ballon dont le départ constituera le clou de la fête sera piloté par M. Paul Leprince, un des pilotes les plus réputés de l’Aéro-Club, aviateur de la première heure, qui sut, dans cette science nouvelle, témoigner ses précieuses qualités de sang- froid et d’audace réfléchie.

En qualité de consructeur, revenu à ses premières amours, le ballon libre, il saura nous faire apprécier comme du reste l’an passé, lors de cette ascension, le spectacle toujours impressionnant du départ d’un sphérique.

C’est dire que l’intérêt de cette fête en sera lui-même

« grossi ».

04c. Réveil du 4 octobre18.

(…) Nous rappelons à nos concitoyens que la fête aérostatique offerte gracieusement par notre excellent confrère Le Petit Journal aura cette année un éclat tout particulier en raison de l’importance du ballon qui y prendra son essor. L’adroit et réputé pilote M. Paul Leprince, breveté de l’Aéro-Club, saura comme l’an dernier faire apprécier sa maîtrise.

Nul doute que cette partie de la fête officielle constitue le clou de la journée. (…)

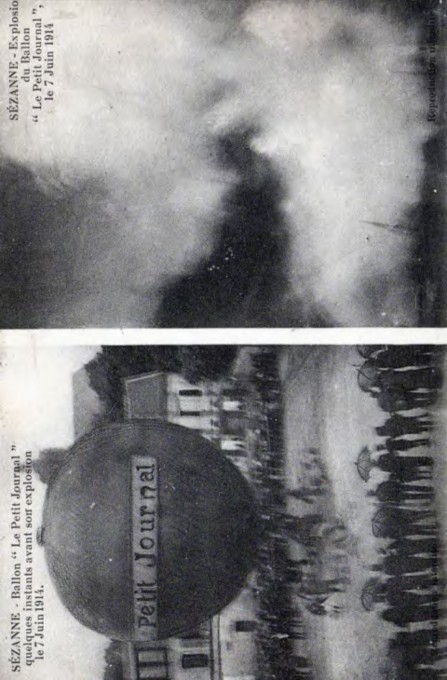

04b. Abeille du 11 octobre19

Bien que nous soyons plutôt gâtés à Étampes sous le rapport des engins volants, une foule considérable se portait dès deux heures et demie sur le Jeu de Paume où devait se faire le départ du ballon Le Petit Journal, monté par M. Leprince, aéronaute, notre confère M. Dormann et M. Morel, administrateur du journal parisien.

À l’heure fixée pour le départ, une averse, malencontreuse pour les spectateurs, mais au contraire très favorable aux forains

– qu’il est difficile de contenter tout le monde ! – dispersait un instant les groupes qui revenaient bientôt plus nombreux autour de l’aérostat. L’opération, à laquelle présidaient les conseillers municipaux, était assez longue en raison de l’insuffisance de la pression du gaz d’éclairage employé pour le gonflement, mais à quatre heures et demie, le départ s’effectuait dans d’excellentes conditions par un vent de sud-est très faible. Pendant longtemps on pouvait suivre les évolutions du ballon qui disparaissait bientôt dans la direction de Boutervilliers.

On apprenait bientôt que les aéronautes avaient atterri sur le territoire de cette commune et qu’après s’être approvisionnés de vivres, ils avaient repris la route des airs.

Qu’étaient-ils devenus ensuite ? un vent sud-est assez fort s’étant levé, l’aérostat était poussé vers les côtes de la Manche et, pour éviter de descendre en mer, M. Leprince et ses compagnons avaient tenté de descendre à proximité d’une ville qu’ils surent depuis être Elbeuf. Malheureusement l’obscurité

étant venue, les aéronautes descendirent au-dessus d’une forêt et il leur était impossible de remonter quand ils s’aperçurent, au toucher, qu’ils avaient « atterri »… sur des arbres.

Prenant leur parti de cette situation assez périlleuse, ils attendirent patiemment dans la nacelle le lever du jour qui mit un terme à leur odyssée aérienne. Ils se trouvaient alors à 15 kilomètres de Rouen dans la forêt de la Londre [sic] qui s’étend entre cette ville et Elbeuf.

04c. Réveil du 11 octobre20.

Le soleil n’a pas daigné exaucer la prière du Réveil et la pluie irritante, durant les grandes journées de notre foire, en a compromis le succès.

Boudant le soleil et pestant contre la pluie, nos concitoyens joints aux populations de l’arrondissement, ont tenu quand même à manifester l’intérêt qu’ils témoignant à la foire Saint- Michel et de l’aveu des forains, la recette n’a pas été inférieure à celle des années ensoleillées.

Samedi soir, les abords du Casino présentaient une animation particulière bien connue des amateurs et des fidèles habitués du bal fermier. Les toilettes claires des danseuses jetaient une note gracieuse qui allégeait sensiblement le caractère de sévérité des habits noirs, et vers dix heures (pardon, vingt-deux heures !) au son d’une musique tour à tour guillerette, sautillante, tendre,

20 Réveil d’Étampes 31/41 (11 octobre 1913), p. 1.

langoureuse, toujours expressive, des couples tournèrent des rondes que la valse enjolivait de courbes et d’inclinations gracieuses.

Au dehors, dans la grande allée bordée de boutique aux étalages séducteurs, sous les guirlandes électriques multicolores, le public noctambulait gaiement, s’arrêtant de temps à autre pour « croquer » une « bouche » chocolatée et doucement fondant ou mordre une gaufre légère qu’on bock de bière blonde accompagnait.

Sous l’impulsion des moteurs grondants, enivrés par leurs orgues qui tonitruaient des aires en vogue, les différents manèges tournaient follement.

Dans les grands établissements, séduit par le programme copieux, le public affluait ; et sur les gradins du cirque Bureau grouillant de spectateurs, sur les banquettes du cinéma Stevens, dans les fauteuils du théâtre Chabot et ses fils, la joie fusait sous des causes multiples et diverses, toutes d’un réel intérêt.

Si le « beau samedi » fut une sorte de répétition générale des spectacles forains, le dimanche qui suivit fut une grande première représentation de tout premier ordre.

En dépit de la pluie qui s’obstinait inutilement à vouloir tout contrarier, les toilettes somptueuses firent des apparitions sensationnelles sous la protection des parapluies tirés de leurs fourreaux, et tel qui vint le samedi déambuler au milieu des attractions, y revint le dimanche sans souci du mauvais temps âprement critiqué.

Le lundi, particulièrement chargé, sur l’emplacement du Jeu de Paume avait lieu le gonflement du ballon « Le Petit

Journal », qui constituait la partie la plus intéressante de la fête aérostatique offerte gracieusement par notre grand confrère parisien.

L’énorme aérostat, cubant 1.200 mètres cubes se trouva, pendant plus de cinq heures être le point de mire du public qui ne se lassa pas au spectacle des opérations du gonflement, spectacle qui parut intéresser vivement nos conseillers.

Sous la pluie rageuse qui tombait par intermittences, semblant jeter un défi au départ tant attendu, l’enveloppe du plus léger que l’air, sous la poussée du gaz, s’arrondissait grassement. Bientôt, avec l’aide de quelques spectateurs de bonne volonté et alors que le jour baissait menacé par de gros nuages, on put néanmoins approcher la nacelle qui devait emporter loin d’Étampes, en compagnie de M. Paul Leprince, le distingué et adroit pilote, M. Morel, inspecteur au Petit Journal, et notre directeur M. Maurice Dormann.

L’attente, si longue fût-elle, ne demeura point vaine.

Suffisamment gonflé, indiquant par quelques gestes inclinés son désir de grimper vers les nues, tendant les mailles du filet, le ballon donna des signes d’impatience. L’empressement redouble autour de ce personnage de ronde importance. La nacelle est fixée, solidement. Les sacs de lest qui le retenaient à terre, sont détachés du filet, trente mains retiennent la nacelle alors que s’embarquent nos trois voyageurs. Sur un signe du pilote, le ballon monte… Oh ! d’un mètre environ pour s’assurer de son équilibre. Seconde tentative, tout va bien. Des mains se tendent empressées et comme si le millier de poitrines qui depuis quatre longues heures attend cette seconde émouvante du départ se dilatait brusquement, une exclamation

formidable, un ah ! immense de soulagement salue la lente ascension.

Toutes les têtes se lèvent vers le sphérique qui prend la direction nord-ouest emportant vers un but imprévu les trois vies qui lui sont confiées.

Quelques mouchoirs s’agitent auxquels les voyageurs aériens répondent par un jet de petits papiers qui tourbillonnent longuement avant de de poser à terre, et s’estompant tout là-bas, se fondant dans la grisaille de l’horizon, trouant le silence qu’il frôle délicatement, le sphérique s’efface.

Le lendemain, coup de téléphone ! « Avons atterri aux environs de Rouen ! » — Non ? — Si ! »

Et ce voyage des plus pittoresques se trouve d’autre part conté par notre directeur, un de ceux qui vécurent des minutes émouvantes au fond d’une nacelle qui, durant une nuit, demeura juchée à la cime des arbres.

Le soir, pour assister au feu d’artifice tiré par M. Hoyau, la foule se canalisait dans la rue Élias-Robert, débordait place de la Gare et envahissait le boulevard Henri IV.

Malgré la pluie qui avait abondamment douché les différentes

« pièces » du feu d’artifice, celui-ci réussit merveilleusement, multipliant sous la coupole céleste les paraboles des fusées. Et les « soleils » (qui l’eût cru !) se montrèrent éblouissants, ironisant délicatement l’absence de leur père à tous, ce Phœbus gaga et maussade.

Alors que la « pièce » de résistance se montra légèrement confuse, le « bouquet » fut particulièrement goûté. Il eut, cette

année, la gracieuse apparence d’une gerbe délicatement composée et nuancée.

Et cruellement blessée, toutes cicatrices béantes, élargissant ses horrifiantes crevasses ensanglantées, notre vieille tour de Guinette, donjon vénéré, muraille caduque qui suinte l’histoire du passé, s’offrait bénévolement au traditionnel embrasement, paraphe indispensable de notre feu artifice.

*

* *

La Pluie… — L’attente du départ. — Lâchez tout ! — Étampes d’en haut. — Une escale à Boutervilliers. — Vers les étoiles. — Dîner aérien. — Une demi-heure d’émotion. — Sur la branche. — Réveil. — La Pluie…

….. Enfin, le sacramentel ; « Lâchez tout ! » Et le ballon du Petit Journal s’élève tout doucement dans les airs, à 4 h. et ½ du soir, presque à la nuit, dans la pluie…

Nous sommes trois à bord : d’abord M. Paul Leprince, le pilote plein de science, que nous connaissons, professeur à l’École supérieure d’aéronautique, dont les 25 ans de pratique et les nombreuses ascensions sont un brevet de garantie ; — puis

M. Morel, très aimable inspecteur principal du Petit Journal. — et votre serviteur.

La compagne du gaz a beau vouloir mettre à l’épreuve la patience de la foule accourue pour voir ce départ, en faisant durer le gonflement du 1.200 mètres qui nous emporte : l’intérêt n’a pas faibli et la pluie elle-même impuissante à lasser l’attention, n’a réussi qu’à faire ouvrir les parapluies qui se ferment lorsque nous partons pour mieux nous voir.

21 Réveil d’Étampes 31/41 (11 octobre 1913), p. 1.

Quelle montée délicieuse dans sa douceur ! majestueusement, comme pour récompenser l’attente de tous ceux qui sont là, le ballon met un temps infini à l’élever et s’en va lentement. Très lentement, ce qui nous permet de faire les adieux plus prolongés pour répondre aux acclamations.

Bien que je connaisse déjà le spectacle offert par la vue de la ville, de haut, je ne puis m’empêcher d’admirer, de remarquer mieux qu’on ne peut le faire en aéroplane, tout le décor qui se déroule à nos pieds, de cette ville qui s’allonge indéfiniment. Le nouveau petit jardin du Port paraît encore bien plus joli que du bas, ses couleurs se détachent mieux. Déjà nous sommes au- dessus de la vieille tour de Guinette sur laquelle la mousse cercle une couronne verte. Le dépôt des machines du P.-O. apparaît nettement et les trains qui courent sont déjà bien petits.

Peu à peu Étampes diminue…

À 350 mètres, avant que nous ne perdions la ville de vue, une éclaircie nous permet de jouir d’une vue admirable ; de tous côtés nous apercevons des pays : Morigny, Brières, derrières les buttes Saint-Martin, un coin d’Étréchy, Chauffour, Boissy-le- Sec, Boutervilliers… Les bois, verts encore, semblent des tapis de mousse, et les champs de betteraves de véritables tapisseries. A perte de vue l’échiquier des champs aux divisions géométriques tant irrégulières.

Dans le silence si calme on entend parfaitement les perdrix qui « rappellent ». Près de nous des vols de canepetières nous prouvent que les fusils des chasseurs ont beaucoup épargné ce gibier difficile à approcher.

Nous passons tout à fait au-dessus de la ferme de Champdoux après avoir traversé la route de Dourdan. Des poules s’enfuient

en poussant des cris, des canards qui s’ébattent tranquillement dans une cuvette, — pardon, une mare, — battent des ailles en poussant des coins-coins épouvantés ; les chiens hurlent. C’est curieux comme tous ces animaux « sentent » les ballons et en sont effrayés.

Hélas ! la nuit descend déjà. Notre voyage sera-t-il donc si court ? Au moment où je me pose in petto cette interrogation notre pilote pense tout haut :

La compagnie d’Étampes qui mesure son gaz avec un dé à coudre, comme je l’ai remarqué l’an passé nous donne un gaz merveilleux qu’on trouve bien rarement. Ce n’est vraiment pas de chance de partir si tard !

Et comme complément M. Leprince ajoute : « Voyons, messieurs, n’êtes-vous pas d’avis de passer la nuit ? » Ma réponse ne se fait pas attendre et notre troisième compagnon accepte avec plaisir.

Comme nous n’avons aucune provision on décide alors d’atterrir au premier pays : Boutervilliers, qui se trouve en plein sur notre route. Un signe aux gens qui lèvent le nez en nous voyant et bientôt nous sommes à terre, sur laquelle nous nous posons mollement.

Je vous l’avais bien dit qu’il tombait ! s’exclament pleins de conviction les gens accourus et leur étonnement est grand quand on leur dit que nous allons repartir, c’est à peine même s’ils nous croient.

En hâte et quelque peu difficilement nous nous procurons les éléments d’un très frugal… dîner et en route !... ou plutôt en l’air ! Nous prenons un peu de hauteur pour éviter que notre

guide-rope ne cause des dégâts dans les toitures, ce qui aurait gâté le plaisir des habitants qui se sont montrés pleins d’empressement à nous aider.

Notre allure jusqu’à présent a été bien lente car nous avons mis une heure pour parcourir les quelque 6 kilomètres qui séparent à vol d’oiseau Étampes et Boutervilliers. Ainsi on pourra voyager toutes la nuit sans crainte et cela d’autant plus que le vent semble nous pousser vers l’ouest. Comme on le verra tout à l’heure, cette prévision sera sérieusement réfutée par les événements eux-mêmes.

La nuit est maintenant tout à fait venue, une nuit noire qui ne promet rien de bon : heureusement encore nous avons eu la chance de nous trouver dans le ciel, au milieu d’une sorte de cuvette de clarté où ma foi brillent timidement quelques étoiles ; derrière nous les nuages noirs s’amoncellent.

Si nous n’avons pu profiter du joli spectacle dont nous aurions pu jouir en plein jour, bien que tout à fait différent, le panorama qui défile sous nos yeux, a sa particularité vraiment attrayante. De tous côtés les lumières se sont allumées et trouent la nuit, indiquant les lieux habités. Là on devine dans une habitation isolée une petite lampe à la lueur tremblotante ; plus loin c’est une agglomération où les feux se multiplient ; plus loin encore, dans la direction d’Auneau la fée électricité brille d’un éclat sans pareil.

Nous laissons Dourdan sur notre droite et passons au-dessus de sa forêt, glissant dans la nuit au milieu du silence déchiré seulement par les aboiements des chiens, qui décidément nous en veulent, et qui attirent l’attention des gens qui lèvent le nez et s’exclament : « Un ballon ! » en voyant la masse sombre de notre sphérique.

Il n’est nous est plus possible de nous rendre compte où nous sommes, — n’ayant même pas eu la précaution de nous munir d’une lampe électrique, — et nous en sommes réduits à interpeler les « terriens » qui surpris, hésitent à nous répondre, ne s’apercevant pas tout de suite d’où vient l’interpellation. Saint-Arnoult, Orcemont, Hermeray, La Boissière, nous crie- ton et nous sommes encore au milieu de forêts où de petits étangs font des taches légèrement brillantes. Brou, Roncourt, Anet, Ézy ! Décidément nous remontons vers le Nord et le vent a changé.

Toujours pour éviter d’accrocher nous nous élevons à 900 et

1.000 mètres et là, bien tranquilles, nous cassons la croûte. Dîner amusant dont le souvenir restera longtemps dans notre mémoire. Il ne manque que le café et… le cigare que nous interdit le gaz à qui nous devons cette promenade.

À partir de ce moment nous ne pouvons obtenir de renseignements sur notre situation et nous ne nous rendons que difficilement compte de l’heure. Les pays apparaissent les uns après les autres ; d’abord on aperçoit une lueur qui ressemble un peu au lever de l’aurore, puis les lumières apparaissent et semblent se balance dans la nuit ; ces lueurs s’aperçoivent tellement de loin que la lueur de Paris elle-même nous est apparue toute cuivrée, au loin. Un rien prend de l’intérêt : les phares d’une auto dont le bruit du moteur nous parvient très distinctement, les trains qui courent et dont les lumières se projettent en forme d’éventail…

Quelle est cette ville assez importante à notre gauche ? Et ensuite à notre droite ? impossible de répondre et surtout en raison de ce que nous nous croyons bien moins loin que nous le sommes. Une lueur plus grande se précise droit devant nous. Encore quelque temps et nous nous apercevons que nous nous

trouvons au-dessus d’une très grande ville, car des trains y circulent. U pouvons-nous bien être ? Nous nous interrogeons sans pouvoir donner de réponse. Nous sommes alors si bas, pour appeler, que la corde de notre guide-rope touche les toits. En vain les appels ! les bruits de la ville étouffent nos cris et nous ne pouvons nous défendre d’une certaine inquiétude en voyant des entrepôts, des bassins, de l’eau, des biefs, encore de l’eau…

Les cuivres d’un bal tonitruent et les airs du quadrille de la

Fille de Madame Angot viennent vers nous.

Qu’elle paraît grande cette ville à traverser ! Enfin voici les dernières maisons. Nous appelons encore et tout de même on nous entend. Un habitant fait taire son chien pour mieux nous causer :

Quelle commune ?

La réponse est indistincte.

Quel canton ?

Impossible encore de comprendre.

Quel département ?

Alors là, nous comprenons stupéfaits :

Seine-Inférieure !

Seine-Inférieure ! Comment, déjà ? Ces deux mots produisent un effet magique et provoquent une nouvelle question :

La mer ?

Nous n’avons plus de réponse, nous sommes déjà loin, car ayant jeté du lest pour éviter d’accrocher nous sommes remontés à 900 mètres. Mais alors notre inquiétude devient angoissante. Au-dessous de nous, nous voyons encore de l’eau, puis une véritable mer de brouillard à travers laquelle tremblent quelques lumignons. Un bruit monotone et régulier comme le bruit des vagues monte vers nous.

Est-ce la mer au-dessous de nous ?

Nous n’osons pas nous poser cette question qui pourtant nous étreint et nous brûle les lèvres. À cheval sur le bordage de la nacelle notre pilote qui ne perd pas son sang-froid, essaie de voir à travers la nuit en se penchant. Il ne peut s’empêcher de nous demander :

Qu’est-ce que c’est que ces petites lumières ?

Nous comprenons le sens de cette question que nous traduisons tout de suite : N’est-ce pas les feux de petits bateaux ? Mais aussitôt M. Leprince corrige l’effet de sa demande :

— N’ayez pas peur, nous crie-t-il, n’ayez pas peur, il n’y a pas de danger !

Un coup sec éclate et nous fait lever la tête. C’est que notre pilote a déclenché la soupape. Nous descendons assez vite et l’illusion qui nous tenaille d’être au-dessus de la mer devient de plus en plus vivante…

Comment revivre des moments tellement émotionnants ? Impossible de traduite tout ce qui se passe alors dans l’esprit, quand n’osant à peine respirer on écarte les yeux pour essayer de se rendre compte.

Enfin cette inquiétude, — car enfin il n’y a eu nullement de peur, — prend fin.

Le guide-rope accroche, m’écriai-je en constatant en effet que la corde traîne.

Nous respirons et nous nous apercevons alors, étant passés au- dessous du brouillard, que nous sommes au-dessus d’une forêt… Nous comprenons que ce bruit qui nous inquiétait était celui du vent dans les branches et il souffle ce vent ! à 60 ou 70 kilomètres à l’heure, ce qui nous a trompé puisque nous allions au départ à 6 kilomètres.

Une colline se dresse devant nous, toute boisée.

Couchez-vous dans le fond de la nacelle, nous crie encore

M. Leprince, et n’ayez pas peur.

Cette dernière recommandation est superflue car nous avons grande confiance en lui et nous pouvons nous donner une idée encore de son sang-froid en le voyant, assis sur le bordage, la corde de soupape d’une main, à l’autre main un sac de lest, dans une habile manœuvre nous faisant monter, l’extrémité inférieure de la nacelle caressant pour ainsi dire la cime des arbres. Il craint toutefois toujours de trouver la mer derrière cette haute colline et nous dit qu’il va aborder. À 50 mètres du sommet de ce coteau il fait poser le ballon alors tout doucement, sans un à-coup.

Nous sommes arrêtés mais nous n’avons aucune idée de notre situation, car il fait un noir « de poix » comme on dit dans nos campagnes. Sommes-vous niché dans le haut de grands arbres ? ou bien dans une petite futaie ? Prudemment, M. Leprince sort et en courant dans les branches, amarre notre pauvre ballon qui porte comme nous le verrons le lendemain, une blessure insignifiante d’où le gaz s’échappe lentement et qui sous la pluie qui vient de se mettre à tomber s’affaisse tout doucement.

Il est onze heures.

Ma fois, il n’y a qu’à passer le reste de la nuit ici et tout de suite nous prenons nos dispositions en nous couvrant avec les bâches devant servir à l’atterrissage à emballer le ballon. Celui- ci forme un grand parapluie au-dessus de nos têtes et puisque ce voyage est tout rempli d’imprévu, nous acceptons avec entrain la situation. Dire que nous nous endormons de suite serait inexact car nous ne pouvons arriver à déchiffrer l’énigme : Où sommes-nous ? Quelle est la ville que nous venons de passer ? Rouen, évidemment, croyons-nous. On le verra bien demain !

Notre situation ne nous empêche pas de plaisanter : « — Jugez de l’étonnement des oiseaux, demain matin, en nous voyant, car ils n’auront pas souvent vu de nid comme celui-là. »

Et là-dessus nous nous endormons.

A l’aube, c’est avec assez de curiosité que nous mettons le nez… à a fenêtre et nous nous apercevons que nous sommes sur la terre et non pas comme nous le croyions au faîte des branches. Vite nous sortons de notre dortoir où le froid ne s’est nullement fait sentir et où nous avons été bercés par le bruit de la pluie tombant dans les feuilles. C’est tout de même avec satisfaction que nous nous dégourdissons et que nous sautons à

terre. Il s’agit maintenant de savoir où nous sommes. Faut-il aller à droite, ou à gauche ?

Le hasard offre un chemin de « débardage22 » à notre vue et nous le suivons. Voici bientôt une route sur laquelle nous nous engageons après avoir repéré l’endroit où se trouve le ballon. Ne sommes-nous pas dans un décor de féérie ? C’est vraiment à le croire car voici un vieux château en ruine de grande allure…

Une plaque enfin : Château de Robert-le-Diable ! Moulineaux à 850 mètres ; Elbeuf à 8 kilomètres ½ ; Rouen à 15 kilomètres ! Nous étions en pleine forêt de la Londe. Vite un coup d’œil sur la carte et nous voyons que nous avons traversé trop fois la Seine dans les bouches qu’elle fait) cet endroit, ce qui nous explique pourquoi nous avons vu tant d’eau. Elbeuf, sur qui nous étions passés, nous avait paru si grand à cause des pays qui l’environnent, Caudebec et autres. Ces pays importants que nous avions aperçus à droite et à gauche c’étaient tout simplement Évreux et Louviers.

Nous étions donc encore assez loin de la mer au moment où nous avons atterri, mais pourtant nous ne pouvions mieux faire car à la vitesse où nous allions, une heure de plus et nous étions tout à fait au-dessus des flots, sans espoir même de rencontrer terre puisque la direction que nous suivions nous faisait passer entre les côtes françaises et anglaises ! Et quand on pense qu’il nous restait près de 200 kilos de lest, de quoi marcher 10 ou 12 heures encore !

Un tournant de la route que nous descendons et devant le château de Robert-le-Diable, à côté d’un monument aux

22 Le débardage consiste à transporter les arbres abattus sur leur lieu de coupe (B.G.).

Combattants de 1870 nous jouissons de la vue du plus joli panorama qu’il soit possible de rêver : une vallée de Seine de toute beauté, admirable, où malheureusement manque le soleil.

Un bon café pour nous réchauffer et nous réquisitionnerons une voiture et deux hommes pour venir à notre secours et déloger notre « véhicule ». Deux hommes ! pour dire la vérité, avouons que bientôt il y a 6 ou 8 car les bonnes volontés sont toujours fréquentes dans ces cas-là.

Revenus à l’endroit de notre atterrissage grâce aux fiches de papier que nous avons accrochées aux arbres, — nouveaux Petits Poucets, — en peu de temps les baliveaux qui supportent notre pauvre ballon, qui pend d’un aspect lamentable, sont abattus ; la toile et le filet sont roulés ; les différents agrès rangés dans la nacelle et en route jusqu’à la gare de la Londe. Peu après un train nous emmène à Rouen d’où nous revenons en commentant encore notre équipée et les péripéties mouvementées de ce voyage.

Je ne saurais mieux terminer ces lignes jetées sur le papier un peu rapidement, sans rendre hommage aux qualités vraiment remarquables de notre pilote, M. Paul Leprince, qui une fois de plus nous a prouvé comme il dit que « la peur n’existe pas plus que le danger en sphérique. »

Maurice Dormann.

23 Le Réveil d’Étampes 32/2 (10 janvier 1914), pp. 1-2 (avec une photo p.

2) ; 32/3 (17 janvier 191), pp. 1-2 (avec une photo p. 1) ; 32/4 (23 janvier 1914), pp. 1-2 (avec une carte p. 2). – Tiré à part : Maurice Dormann, 1.650 kilomètres en ballon du parc de Saint-Cloud à Bouckschtow (Russie). Impressions et souvenir (130 p.), Étampes, Réveil d’Étampes, 1914.

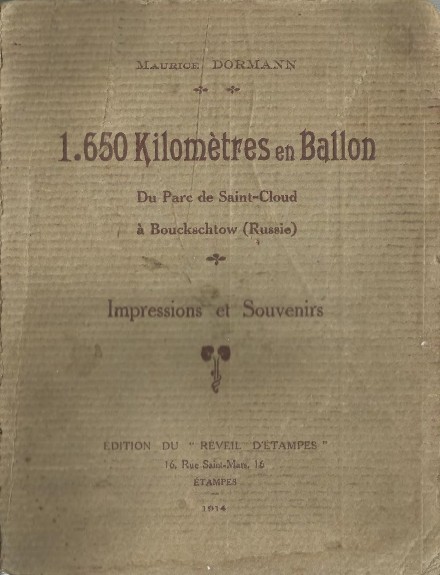

Maurice Dormann

1.650 Kilomètres en Ballon

*

Du Parc de Saint-Cloud à Bouckachtow (Russie)

*

Impressions et Souvenirs

ÉDITION DU « RÉVEIL D’ÉTAMPES »

16, Rue Saint-Mars, 1 6 ÉTAMPES

1914

À l’Ami Paul LEPRINCE Au vaillant Pilote,

En témoignage de sympathique reconnaissance.

— Venez-vous avec moi, je dois partir incessamment pour tenter la Coupe de la Ville de Paris des sphériques. Il faut faire

1.000 kilomètres en l’air au minimum ?

Ainsi me parlait, tout à fait incidemment, M. Paul Leprince, le renommé pilote habituel du ballon du Petit Journal — bien connu maintenant à Etampes, où il vint faire deux ascensions — et je dois avouer, sans forfanterie, que, de suite, je fus séduit par cette proposition. Comment du reste ne l’aurais-je pas été ? N’avais-je pas déjà avec ce charmant compagnon, fait deux voyages en ballon qui m’avaient laissé le souvenir le meilleur qu’on puisse imaginer ? N’était-ce pas lui qui m’avait fait

aimer ce sport tant intéressant, que je dois dire plus passionnant pour moi, que l’aviation |10 goûtée auparavant et à plusieurs reprises ?

Plus de mille kilomètres en sphérique ! Que d’émotions cela nous promettait et comment résister à une offre semblable ?

Sans hésiter, je répondis à Paul Leprince :

— Quand partons-nous ?

J’allais déjà un peu vite, car j’oubliais que pour un semblable voyage il était nécessaire de s’assurer de toutes les chances de réussite possibles et on s’imagine facilement combien surgissent, nombreuses, les difficultés. Il y a d’abord le vent qu’il faut observer en raison de la direction qu’il doit donner à un aéronat et à ses passagers, et cela n’est pas peu de chose car si dans notre jeunesse, il était de coutume d’envoyer, au 1er avril, chercher aux naïfs « la ficelle à faire tourner le vent », on s’aperçoit un peu plus tard, combien il est

difficile de se procurer cette ficelle merveilleuse.

Et pourtant il n’y avait pas de temps à perdre car cette Coupe de la Ville de Paris devait être courue avant le 31 décembre.

Un mot en passant sur ce prix. Cette épreuve pour la plus grande distance, est ouverte à tous les ballons sphériques, |11 cubant au maximum 2.200 mètres, gonflés au gaz d’éclairage. Le départ doit avoir lieu du parc de l’Aéro-Club de France, aux coteaux de Saint-Cloud, et la Coupe ne peut être disputée en

même temps qu’un autre prix.

La date fatale d’échéance était proche, on touchait la fin de l’année. Pourrait-on ravir le prix à M. Bogain, qui en était détenteur avec un parcours de 966 kilomètres ?

Tout de suite j’avais dit à mon ami Paul Leprince combien j’étais heureux de sa proposition que j’acceptais avec enthousiasme et déjà je rêvais de voyage extraordinaire, sans me douter, il faut bien le dire, combien mes rêves allaient être dépassés, bien au-delà, par la réalité qui laissera dans mon esprit un souvenir impérissable.

Je connus toutes les transes d’une attente fiévreuse. Pendant près de quinze jours, après que j’eus accepté l’offre de mon

pilote habituel, — comme je pourrais presque dire, — je ne cessai de m’intéresser à l’état du temps. Jamais je n’inspectai le ciel avec autant d’intérêt, le matin la première préoccupation était de lever |12 les yeux sur les coqs qui grincent au faîte de nos vieux clochers et que j’aurais tant voulu voir le nez vers l’ouest, ce qui aurait signifié que le bon vent répondait présent !

Un ami même — abusant de mon impatience, — m’apprit un moyen nouveau pour moi de connaître la direction du vent :

On mouille un doigt, — me dit-il narquoisement, — et on le lève en l’air. Ça pique aussitôt du côté d’où vient le vent !

C’était trop simple ; je n’y crus pas.

Tout à coup, ô ironie ! le vent qui était à l’est se tournait subitement au sud puis brusquement remontait au nord. Cette mauvaise volonté devenait vraiment exaspérante et cela d’autant plus que le vent remonté, semblait vouloir persister à nous annoncer, du nord, les gelées et les neiges.

Bah ! me dit un jour un bon vieux, — quelque peu interloqué à ma demande sur l’état du temps, car il connaissait ma quasi indifférence sur ce point, — ça va changer ; hier il a gelé « sec » mais ce matin il y avait « du blanc ».

Et que prouve ce « blanc » ?

Un regard plein de mépris fut la réponse |13 à ma question qui parut sans doute bien naïve…

Mais le bon vieux avait raison et je ne voudrais plus nier son expérience. Le froid cessa de persister et bientôt le vent était

« du bas » et tournait franchement vers l’ouest. Mon impatience

alors redoubla et chaque fois que j’entendais la sonnerie du téléphone, il me semblait, en prenant le récepteur, entendre la voix de Leprince :

— Allons, en route ! c’est pour aujourd’hui.

Ce coup de téléphone retentit enfin. Le bureau central de météorologie avait donné des renseignements favorables. Jusqu’à la frontière d’Allemagne le vent était assez propice. Après la frontière, hum ! c’était assez délicat à dire, mais enfin, la tentative pouvait être faite...

Il était temps. Ce jour-là était le 26 décembre, lendemain de Noël. |14

*

* *

Quand j’arrive au parc de l’Aéro-Club, aux Coteaux de Saint- Cloud, je suis en avance. Le ballon qui doit nous emporter n’est pas encore gonflé et cela me chagrine, car je m’imagine que ce gonflement doit être long. Mais ma crainte est vaine, en trois quarts d’heure — l’Astrolabe n°15 — notre «véhicule » a absorbé ses 1600 mètres cubes de gaz et se balance dans l’air, impatient lui aussi de s’envoler. La nacelle est amarrée. On y jette dedans une botte de paille, qui doit empêcher l’air de pénétrer à travers le panier. Les instruments, les

victuailles, sont embarqués et bientôt |15 nous-mêmes prenons place après avoir rangé les banquettes seize sacs de

lest qui nous permettront d’équilibrer le ballon et de lui permettre, un peu plus tard, de franchir les montagnes, de traverser les tourmentes de neige et de tenir tête à la tempête.

— Lâchez tout !

Il est exactement 4 h. 25 du soir.

Majestueusement nous nous envolons et comme la première fois que je pus jouir de cc spectacle, je ne peux détacher mes yeux de la terre que nous quittons, de cette terre qui en cet endroit est pour ainsi dire presque entièrement cachée par les maisons dont les lumières sont déjà allumées.

Au-dessous de nous la Seine. Comme effrayé par notre apparition un bateau mouche, — oh combien mouche vu d’en haut — glisse rapidement sur le fleuve. Le bois de Boulogne n’est déjà plus qu’une petite touffe noirâtre où brillent quelques gros vers luisants...

On voudrait voir tout cela en plein jour. Pourtant le charme ne serait pas le même, car on subit l’influence de l’heure. Toutes ces lumières qui semblent réagir contre la |16 nuit drapant la terre entière de son sombre manteau, n’empêchent pas une douce mélancolie de se dégager

de ce moment où l’intensité de la vie se ralentit avant le sommeil. Les bruits du jour sont déjà bien apaisés en ce soir d’hiver et la clarté factice des becs de gaz et de l’électricité lutte vainement contre l’engourdissement où la terre sombre, malgré les humains.

Et pourtant quel splendide panorama ! Quel magnifique coup d’hui ! D’un côté la ligne droite de l’avenue de la Grande Armée avec un polit rond baigné de lumière : la place de

!’Etoile, au fond la tour Eiffel dont le sommet paraît être dans les nuages. De l’autre côté l’avenue de Neuilly... Neuilly...

Comme cette fourmilière a de vastes proportions.

Malgré les multiples bruits d’en bas nous entendons distinctement ce cri qu’on perçoit dans toutes les ascensions :

— Un ballon !

Déjà nous sommes loin et le vent de terre, — nous ne sommes qu’à 400 mètres — nous pousse vers le nord-ouest.

Bientôt nous sautons la Seine et nous nous trouvons dans la boucle de Gennevilliers |17 d’où nous voyons émerger de hautes cheminées d’usine.

Mauvaise direction ! murmure Leprince qui prend vivement un sac de lest et le lance par-dessus bord.

Comme il l’avait bien supposé les vents de hauteur n’ont pas la même direction que ceux de terre. Le ballon obéit tellement rapidement à l’allégement du sac de lest jeté, qu’il se précipite en avance d’au-moins un mètre cinquante de la nacelle, nous faisant franchir l’autre côté de la boucle de Seine en grande vitesse.

Un coup de couteau dans la corde qui retient le guide-rope roulé à la nacelle et le grand serpent descend d’un seul coup en nous donnant quelques petites secousses.

Nous sommes toujours relativement bas. À ce point même que des gens qui sont dans les champs quand nous leur demandons sur quelle commune nous sommes, nous répondent :

Comment ? il faut tirer la corde ?

Eh la ! pas encore ! Et de crainte de voir mettre ce projet à exécution, nous nous faisons remonter après toutefois avoir fait crier le nom du pays, enfin compris :

Pierrefitte ! |18

— Toujours mauvaise direction, s’inquiète Leprince. Puisque les vents d’en haut sont meilleurs, allons-y.

De fait, après avoir installé la boussole reposant sur un plateau carré suspendu par quatre cordelettes attachées aux coins, nous pouvons commencer à repérer le sens de notre marche, suivant les points cardinaux. J’avoue que ce n’est pas du premier coup qu’on peut arriver la nuit à reconnaître en sphérique sa marche à la boussole. Il y a ce diable de mouvement de rotation qui nous fait continuellement perdre de vue le point de repère choisi et il faut regarder fixement ce point sans s’inquiéter des cordages retenant la nacelle qui parviennent à troubler la vue en passant devant les yeux.

Le ciel lui-même est sombre et d’en bas on ne doit apercevoir comme étoile que notre lampe électrique toute petite étoile... filante !

Distinctement, nous apercevons un fleuve que nous venons de passer. L’eau a des reflets d’acier qui se précisent malgré la nuit. Est-ce Meaux ? Est-ce la Ferté-sous-Jouarre qui se trouvent sur notre route ? |19

Déjà le petit jeu des suppositions commence. Combien seront inexactes malgré le soin qu’on prend de se donner des raisons pour appuyer l’avis qu’on vient d’émettre. Là ces agglomérations importantes, on calcule cette importance

d’après l’étendue des lumières, — ne sont-elles pas telles ou telles villes qui figurent bien sur la carte dans cette disposition. Et c’est probablement ainsi que nous passons au- dessus de Château-Thierry et de Reims.

Nous ne pouvons nous rendre compte de la vitesse exacte à laquelle nous allons et cependant les villages, les villes, tout cela apparaît, fuit, disparaît pour nous laisser entrevoir sur la ligne d’horizon de nouvelles lueurs qui bientôt se préciseront pour disparaître à leur tour.

La température est tout à fait supportable. Il ne fait pas froid peut-on même dire. En effet, comme nous sommes dans le vent nous ne le sentons pas et nous n’avons à subir que l’ambiance de l’air. |20

*

* *

Il ne faudrait pourtant pas oublier de dîner, l’air ne suffit pas. Un coup d’œil donc au baromètre enregistreur, à la boussole, et à table.

Assurément cela ne vaut pas le confortable des chaises moelleuses d’un grand restaurant, mais vraiment nous ne sommes pas trop mal sur nos banquettes, face à face.

Le panier à provisions est ouvert et nous reconnaissons avec plaisir que Mme Leprince n’a rien oublié.

De bon appétit, nous attaquons le menu et plaignons les pauvres terriens qui |21 sont obligés de dîner dans des salles à manger où les poêles donnent une mauvaise odeur.

Allons bon ! qu’est-ce qui se passe maintenant ? Nous sommes terriblement secoués. Le brouillard dans lequel nous venons d’entrer nous a empêché de distinguer des dénivellements de terrain assez accentués et quoique nous sommes à plus de 700 mètres de hauteur la corde de notre guide-rope qui n’a que 100 mètres de longueur, vient d’accrocher dans des arbres.

Nouvelles secousses plus brutales encore.

Cette fois le panier à provisions est jeté au fond de la nacelle et il faut vite se servir du lest pour passer cet endroit.

C’est fait, mais maintenant voici autre chose. Tout autour de nous de gros flocons de neige voltigent, très épais ; on ne voit plus rien que cette sarabande.

Eh bien tant pis ! prenons-en notre parti, et moquons-nous de la neige et de tout ce sale temps !

À peine avions-nous pris cette résolution et nous étions-nous réinstallés pour continuer notre repas que nous avions à subir de nouvelles secousses. |22

Encore ! Pas moyen de manger tranquillement alors !

Il y a des remous très violents qui font claquer le ballon. Ce bruit est impressionnant au milieu du plein silence de la nuit, dans cette sourde tempête que nous n’entendons pas, mais qui nous chahute terriblement.

Nous devons être au-dessus de la forêt de l’Argonne, pas possible autrement, — avance Leprince.

Cette version était sans aucun doute la bonne. A ce moment nous devions passer à l’extrémité nord de cette forêt et entrer dans la forêt de Woëvre. Ces deux villes que nous venions de passer étaient probablement Vouziers et Montmédy.

Le voyage dans la neige continue, bien que nous soyons remontés et à chaque instant il nous faut enlever les flocons qui, tombés sur la boussole gèlent immédiatement.

Un moment de calme et croyons-nous c’est au moment où nous passons la frontière pour entrer dans la pointe sud de la Belgique pour passer au-dessus de Arlel — cette supposition comme toutes celles que nous ferons par la suite étant basée sur le |23 tracé du trajet parcouru suivant les points

de départ et d’atterrissage.

Nous ne voyons rien car nous sommes au-dessus des nuages et les douaniers ne peuvent nous en vouloir de leur avoir brûlé la politesse : nous ne les avons pas vus.

Tout de suite nous sommes dans le Luxembourg que nous traverserons entièrement en passant au nord de Luxembourg pour entrer en Allemagne par la province Rhénane probablement à Trêves.

La neige qui décidément s’acharne après nous, nous a rattrapés et ne nous lâchera pas pendant près de deux heures.

Tout à coup, éclaircie. Le rideau qui nous cachait la terre semble se déchirer brusquement et des mille mètres de hauteur où nous sommes, nous apercevons très distinctement des agglomérations importantes, très rapprochées les unes des autres.

Au-dessus de nous brillent des étoiles. Que cela est réjouissant ! Et si nous pouvions profiter de ce ciel jusqu’au lever du jour ! Hélas, cette éclaircie devait être de bien peu de durée !

Les suppositions recommencent. Et c’est d’autant plus amusant que rien de ce que nous avançons n’est exact. Un point |24 de repère nous permet tout de même de savoir où nous sommes. Alors que nous voulions être passé sur Bar-le- Duc et Nancy en apercevant Metz à notre droite, nous sommes indiscutablement fixés sur notre position et c’est le Rhin, ce fleuve qu’on ne peut confondre avec aucun autre, qui nous permet de savoir que nous passons sur Coblentz, en

ayant à notre droite Mayence et Francfort el plus loin Darmstadt.

Il est alors 10 heures 20 du soir.

Nous sommes donc en pleine zone interdite, mais nous nous en moquons pas mal de l’interdiction stupide qui empêche aux aérostats de passer au-dessus de certaines contrées. Il faut vraiment que ceux qui prennent de telles initiatives sachent bien peu ce que peut être une ascension.

Est-ce qu’en passant au-dessus d’un fort, même lentement, on pourrait recueillir des renseignements intéressants ?