|

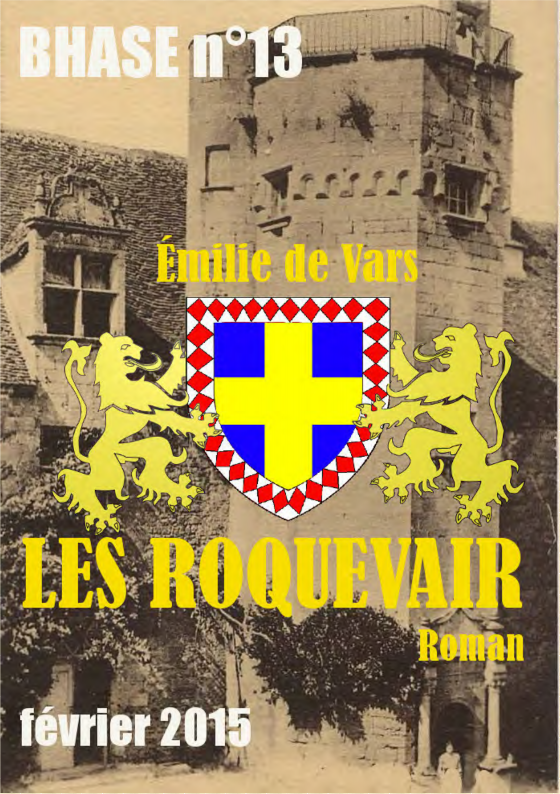

BHASE n°13

(février 2015)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page est une simple

reversion automatique et inélégante au format html

d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),

pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de

ce numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase013w.pdf

|

|

|

|

Préface

|

5-6

|

|

CH.

I. Quel agréable souvenir je conserverai...

10-17

|

|

CH.

II. Madame de Berthonville avait entrepris…

18-21

|

|

CH.

III. Un soir la fille de madame Prémian….

22-29

|

|

CH.

IV Le dimanche suivant l’abbé vint seul…

30-34

|

|

CH.

V Transportez-vous sur les confins de la Hte-Vienne…

35-46

|

|

CH.

VI. C’était le 21 février 1814…

47-56

|

|

CH.

VII. Au commencement des guerres de religion…

57-62

|

|

CH.

VIII. Dans les dernières années du règne de Louis XIV… 63-69

|

|

CH.

IX. Louise avait trop de pénétration…

70-77

|

|

CH.

X. Nous avons laissé les deux enfans…

78-89

|

|

CH.

XI. Une des phases de la destinée de l’Empire…

90-99

|

|

CH.

XII. Vraiment, Paul, les sept ans qui se sont écoulés…

100-108

|

|

CH.

XIII. Ma mère, mon ami, a fort mal accueilli…

109-122

|

|

CH.

XIV. C’est M. Jacques qui veut acheter Roquevair… 123-129

|

|

CH.

XV. Mon douloureux sacrifice est accompli…

130-131

|

|

CH.

XVI. Paul était à la fois une nature énergique et faible…

132-141

|

|

CH.

XVII Ma destinée est irrévocablement fixée…

142-153

|

|

CH.

XVIII. Le lendemain de ce jour si douloureux…

154-158

|

|

CH.

XIX. Louis sortit de l’hôtel : Paul monta…

159-185

|

|

CH.

XX. Quelques années se sont écoulées…

186-193

|

|

CH.

XXI. Depuis plusieurs années, Alger était…

194-211

|

|

CH.

XXII. La vicomtesse de Roquevair à madame…

212-215

|

|

CH.

XXIII. Le vicomte de Roquevair avait reçu…

216-220

|

|

Annexe

Émilie de Vars

222-231

|

|

Crédits

232

|

ISSN

2272-0685

Publication

du Corpus Étampois

Directeur

de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com

BHASE

n°13

Bulletin

historique et archéologique du Sud-Essonne

Publié par le

Corpus Étampois

février

2015

Émilie

de Vars

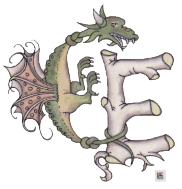

LES

ROQUEVAIR

Corpus

Étampois

1860-2015

Préface

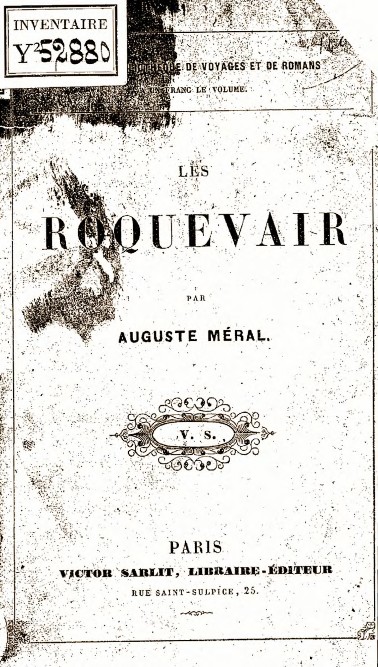

On

donne ici un roman publié en 1860, sous le pseudonyme d’Auguste Méral, et

qu’on doit en réalité à une certaine Émiile de Vars, personnage tout à fait

atypique et des plus pittoresque, alors âgée d’une cinquantaine d’années.

Ce

qui donne le droit à ce roman d’être publié dans le Corpus Étampois,

c’est que le narrateur prétend avoir eu vent de ce qu’il raconte à l’occasion

de soirées passées dans un salon étampois, celui d’une certaine madame

de Berthonville. Il y rencontre à plusieurs reprises le personnage principal

du roman, Paul Sardan de Roquevair.

Madame

de Berthonville, et certains de ses familiers, sont certainement calqués

pour une part sur un cercle bien réel du pays d’Étampes, qui reste à identifier,

mais avec lequel l’auteur aura eu quelque relation effective vers ce temps-là.

Mademoiselle

Émilie de Vars, qui s’appelait en fait Émilie Dévars, ne s’est pas mariée.

Née en 1810 dans le département la Charente, elle y a rencontré dès 1832

un prêtre catholique tout à fait remarquable, auquel elle s’est attachée

pour tout le reste de sa vie, de manière parfaitement platonique.

Jean-Hippolyte

Michon, prêtre atypique, fondateur d’une congrégation, libéral, républicain,

gallican impénitent, ouvertement hostile au dogme de l’infaillibilité papale,

archéologue patenté, prédicateur distingué, romancier et, pour finir, inventeur

de la graphologie, a dominé toute la vie d’Émilie de Vars.

Après

l’éviction de l’encombrant énergumène par son évêque charentais, Michon s’installe

à Paris où il partage le logement d’Émilie de Vars en tout bien tout honneur.

Elle partage quant à elle sa piété éclairée, ses goûts littéraires et archéologiques,

ses combats théologiques et politiques, et ses recherches graphologiques.

Elle écrit comme lui des romans, des pamphlets, et des articles savants.

Nous

livrons à l’attention du public et aux recherches des historiens locaux ce

roman curieusement lié au pays étampois. On y trouve deux prêtres bons et

doués, curieux et savants, aimables et diserts, que tout le monde aime et

admire. Faut-il dire qui en est l’archétype ? Même le jeune héros est un

avatar évident de Jean-Hippolyte Michon, avec son vaste front, son front

« très-bombé », et son origine corrézienne.

Il

reste à établir quel lien exact entretenaient Jean-Hippolyte Michon et Émilie

de Vars avec le pays d’Étampes, en ce milieu du XIXe siècle. L’enquête est ouverte.

Bernard

Gineste, mars 2015

MÊME

LIBRAIRIE.

NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE DES FAMILLES

CHAQUE

OUVRAGE EN UN VOLUME IN-12.

L’art

de la conversation au point de vue littéraire et chrétien,

par le R.

P.

Huguet, deuxième édition.

De

la charité dans la conversation, par le même auteur, deuxième

édition.

Du

bon langage et des locutions à éviter, par madame

la comtesse

Drohojowska, née Symon de Latreiche.

Du

luxe au point de vue de la religion, de la famille et des

pauvres, par le

R.

P. Huguet.

Politesse

et bon ton, Devoirs des jeunes femmes chrétiennes dans le monde, par

madame la comtesse Drohojowska, née Symon de Latreiche, deuxième

édition.

Les

soirées de charité, par madame la comtesse Drohojowska.

La

famille Dumonteil, ou Explication des sept sacrements,

par madame

Marie

de Bray, deuxième édition.

Cours

de lectures morales composés des plus beaux traits tirés des auteurs

sacrés et profanes, et propres à mettre en relief les vertus chrétiennes,

par M. Alp. Fresse-Montval ; quatrième édition, approuvée par Mgr

l’archevêque de Paris.

La

morale au coin du feu, ou Simples Récits et Conseils appliqués au Décalogue,

suivis d’un choix de Poésies, par Caron.

Le

pouvoir de la charité, ou Blanche et Mathilde, par madame Marie de

Bray, seconde édition.

La

religion, ou l’Aveugle de la vallée de Brunoy, par madame Marie de

Bray.

Vacances

en famille, récits historiques, anecdotiques et légendaires, pour édifier,

instruire et récréer la jeunesse, par M. Buron, sous-bibliothécaire

à Sainte-Geneviève, deuxième édition.

L’Ange

du pardon, ou Henriette de Tezan, épisode de la maison de Saint-Cyr,

par madame Marie de Bray.

CORBEIL,

typ. et stéréot. de CRÉTÉ.

LES

ROQUEVAIR

I

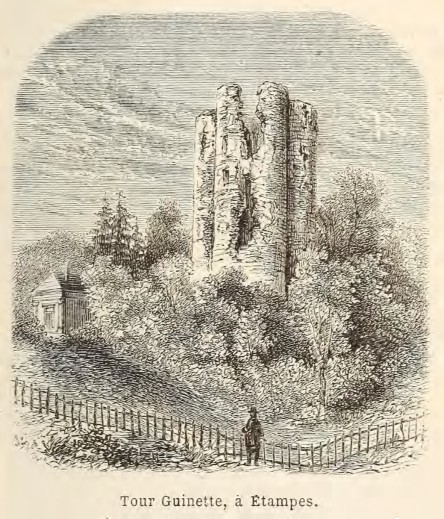

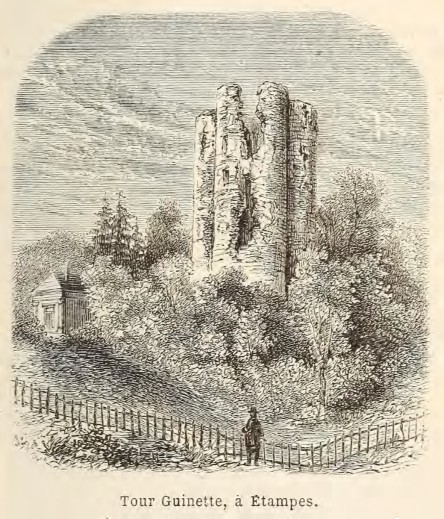

Quel

agréable souvenir je conserverai de la jolie ville d’Étampes, toute coquettement

assise dans une fraîche et riante vallée, montrant ses nombreux clochers

que domine la colossale masure d’un vieux donjon féodal !

Dans

le cours de ma vie errante, je n’ai rencontré nulle part un accueil plus

sympathique.

Une

lettre de recommandation de mon ami Charles Rébel1

m’ouvrit

le salon de madame de Berthonville, où se réunissent

1 Il s’agit

peut-être d’Abel Dufresne (1788-1862), magistrat, peinte et homme de lettres

né à Étampes et possesseur du château de Jeurre (B.G.).

presque

tous les soirs une douzaine de personnes, formant le cercle le plus aimable.

Madame

de Berthonville a près de quarante ans ; elle est encore belle, mais ne paraît

nullement s’en douter. Je ne crois pas que même dans tout l’éclat de sa jeunesse

elle ait jamais attaché un grand prix à s’entendre citer comme la plus jolie

femme d’Étampes.

Elle

est veuve depuis dix ans ; son mari ne l’avait point rendue heureuse ; elle

n’afficha pas une douleur |2 qu’elle ne pouvait éprouver,

mais elle se montra sensible au repentir, qu’il lui témoigna avant de mourir,

d’avoir méconnu le noble cœur de la compagne que Dieu lui avait donnée. Elle

profita des

heureuses

dispositions que ses soins dévoués et la maladie lui avaient inspirés, pour

lui faire terminer sa vie en honnête homme et surtout en chrétien ; et elle

y réussit.

Les deux

premières années du veuvage écoulées, on s’aperçut que madame de Berthonville

semblait avoir renoncé au monde. Mais tout ce qu’il y avait dans Étampes

de distingué par la fortune, par la position sociale, par l’esprit, par la

délicatesse des sentiments, se rapprocha d’elle. Elle ne paraissait plus

dans les salons ; mais tous les soirs, assise auprès d’une table à ouvrage,

elle voyait se grouper autour d’elle l’élite de la société.

Dans

les premiers temps, il avait été de mode de se faire admettre chez elle.

On pensait que peu à peu ses salons deviendraient ce qu’ils avaient été jadis,

un centre de plaisirs bruyants. On comprit bientôt qu’on s’était trompé.

Alors il se fit un triage. Les femmes pour lesquelles le bruit et l’agitation

sont devenus une nécessité, les hommes qui ne se plaisent dans un salon qu’autant

qu’ils y trouvent plusieurs tables de jeu, ne

vinrent

plus que rarement chez madame de Berthonville : on entretint avec elle des

relations flatteuses pour l’amour-propre, mais éloignées. C’était précisément

ce qu’elle désirait.

Décidée

à prendre la vie par le côté sérieux que sa position semblait exiger, elle

vit avec plaisir son cercle se |3 restreindre : tout ce qu’elle

avait conservé composait une si délicieuse réunion ! Tout ce monde-là savait

si bien causer ! Il est vrai que madame de Berthonville possédait l’art de

faire valoir ses amis les uns par les autres. Certainement les gens médiocres

formaient là, comme partout la majorité ; et il en était beaucoup

auxquels

j’aurais supposé une valeur réelle si je ne les avais pas rencontrés dans

d’autres réunions où, livrés à leurs seules forces, ils retombaient dans

les banalités et les lieux communs ; mais madame de Berthonville savait relever

à propos les moindres saillies, et leur donnait souvent par un adroit commentaire

un prix qu’elles n’auraient jamais eu sans cela. On était émerveillé d’avoir

eu tant d’esprit sans s’en douter : et l’on aimait d’autant cette femme qui

ne cherchait jamais à briller elle-même.

Quelquefois

des visites de Paris venaient jeter une nouvelle animation dans nos soirées.

Presque tous les dimanches arrivaient l’abbé Romilly et son neveu M. Paul

Sardan.

L’abbé

était, je crois, cousin germain du mari de madame de Berthonville, et l’affection

la plus sincère existait entre eux.

Nous

aimions tous l’abbé Romilly. Il réunissait à la gravité exigée par sa position,

les manières d’un homme du monde parfaitement élevé ; et tout cela dans une

si juste mesure, avec un tact si parfait des convenances que personne ne

songeait à dire de lui : Il est trop homme du monde pour un prêtre.

C’était

le plus agréable causeur qu’il fût possible de rencontrer. Il possédait une

grande connaissance du cœur humain, autant que des besoins et des tendances

de son époque. Son extrême tolérance ne dégénérait jamais en faiblesse ;

c’était de la charité. Il épuisait tellement ce que son cœur pouvait renfermer

de haine pour le péché, qu’il n’y restait plus que de la pitié et de l’indulgence

pour le pécheur. Aussi dans les villes où il allait prêcher (l’abbé Romilly

était un prédicateur fort distingué), il ramenait toujours un grand nombre

de brebis égarées. Il leur tendait si paternellement les bras, il paraissait

si disposé à les porter sur ses épaules avec tout le fardeau de leurs iniquités,

qu’il était rare qu’elles résistassent à son appel.

L’abbé

croyait que pour remplir avec fruit sa mission de pêcheur d’hommes, il ne

devait rester étranger à aucune des questions qui s’agitent dans la société.

Politique, économie sociale, beaux-arts, littérature, tout lui était familier.

Nul courant d’idées ne s’établissait sans que l’abbé Romilly ne le prît à

sa source et ne le suivît soit avec anxiété, soit avec joie, dans la route

qu’il parcourait.

Il en

résultait que sa conversation était singulièrement intéressante, et quand

il était là nous ne pensions guère qu’à l’écouter. On se bornait à lui donner

la réplique ; et sa parole facile et brillante nous tenait constamment sous

le charme.

Au fond

je crois que le bon abbé Romilly aimait à |5 parler. Bien que sa tête fût couverte de cheveux blancs,

il avait conservé tout l’enthousiasme, tout le besoin d’expansion que les

âmes ardentes éprouvent dans leur jeunesse.

Il sentait

le plaisir qu’il nous donnait, et éprouvait en cela une vive satisfaction.

Seulement cette satisfaction était tempérée par

une

modestie qui avait quelque chose de naïf et de gracieux. Le salon ne devenait

pas une chaire ; il ne professait pas ; il cherchait avec nous et son doux

regard semblait nous dire : Est- ce bien cela ? comprenez-vous cette question

comme moi ?

Il était

rare que nous ne fussions pas de son avis, parce qu’il était fort rare que

son sens droit le trompât. Si quelquefois nous nous trouvions d’une opinion

contraire à la sienne, il souffrait la contradiction avec une douceur charmante,

et se rendait à l’évidence avec la simplicité d’un enfant.

Quant

à son neveu, M. Paul Sardan, sa présence n’ajoutait rien au plaisir que nous

éprouvions dans nos réunions.

C’était

un homme de petite taille, excessivement mince. Il me paraissait avoir quarante

ou quarante-cinq ans : il était aussi fort possible qu’il fût beaucoup plus

ou beaucoup moins âgé ; ce petit visage maigre et couleur de cire jaune pouvait

être réclamé par la vieillesse comme par l’âge mûr.

Au total,

Paul n’avait rien de séduisant. Son front très-bombé était sillonné de ces

rides perpendiculaires |6 annonçant le travail de la

pensée ; mais Paul, employé dans un bureau du ministère de la guerre, ne

pensait qu’à aligner des chiffres ; et encore ce noble travail ne lui avait

pas parfaitement réussi, car il n’avait jamais pu arriver à un autre poste

que celui de simple expéditionnaire à douze ou quinze cents francs d’appoin-

tements.

Ses

yeux d’un bleu très-foncé eussent paru grands s’ils n’eussent pas été enfouis

sous son vaste front. L’ombre projetée par leurs longs cils noirs donnait

à son regard un caractère étrange ; mais ce regard était extrêmement doux.

Je l’ai vu

quelquefois

s’illuminer d’une flamme rapide ; mais ce n’était qu’un éclair; et ses paupières

baissées, voilant sa prunelle, redonnaient bientôt aux traits de son visage

leur placidité habituelle.

Sa bouche,

aux lèvres un peu épaisses, annonçait la bonté : ses dents étaient blanches,

mais irrégulières : son menton trop fortement accusé aurait indiqué de l’énergie

; mais ce sentiment ne pouvait s’allier avec l’ensemble de cette physionomie

douce et un peu craintive.

Ses

mains étaient parfaitement belles : une femme aurait pu en être jalouse ;

elles étaient très-soignées. Paul probablement attachait du prix à ce petit

avantage.

Il y

avait pourtant en lui un charme qui attirait vers sa chétive personne. Le

son de sa voix était une véritable harmonie. Quand Paul se décidait à prononcer

quelques paroles, on l’écoutait parler sans se préoccuper de ce qu’il disait

parce qu’au fait cela ne semblait guère en valoir la peine. |7

Paul

était d’une insurmontable timidité : il comprenait sans doute combien il

était inférieur à tout ce qui l’entourait, et, assis dans un coin de l’appartement,

semblait toujours un peu embarrassé de sa personne. Rougissant quand on le

regardait, il restait là des heures entières, immobile, les mains sur les

genoux, rêvant ou écoutant, on ne savait trop lequel : parfois un vague sourire

se dessinait sur ses lèvres. Souriait-il à ses propres pensées ou bien à

quelque saillie heureuse de l’un de nous, on ne pouvait le dire.

L’abbé

Jean-Hippolyte Michon (1806-1881) type de l’abbé de Romilly, et de Paul Sardan

II

Madame

de Berthonville avait entrepris d’animer ce tranquille personnage et de le

placer dans un jour qui lui fût favorable.

Tout

homme, disait-elle, ayant reçu une bonne éducation et n’étant pas absolument

inepte, possède une spécialité plus ou moins complète : il s’agit de la trouver,

et souvent celui qu’on a jugé avec légèreté peut vous donner, sur une question

qu’il possède, ou des notions essentielles que vous ignoriez ou des aperçus

nouveaux, et vous intéresser véritablement.

Madame

de Berthonville possédait une rare habileté pour découvrir dans les personnes

qui fréquentaient son salon le côté par lequel ils pouvaient briller. Toutefois

elle échoua complétement avec Paul. Elle chercha avec une grande persévérance

le moyen de le faire sortir de son |8 apathie, et de lui trouver

un sujet de conversation dans lequel il pût placer à propos quelques phrases

et se reposer ensuite dans la douce joie d’un petit succès de salon.

Elle

savait que Paul avait passé une grande partie de sa jeunesse à la campagne

; elle supposa que se sentant peu fait pour le monde, il regrettait la vie

libre et calme des champs et que, peut-être, la science de l’agriculture

avait pour lui quelque attrait. Elle se plaça avec lui sur ce terrain. Paul

répondit avec beaucoup de froideur qu’il aimait la campagne, et que l’air

de

Paris

le rendait malade ; mais quant aux progrès de l’agriculture appliqués au

pays qu’il avait habité, rien dans ses paroles n’annonça qu’il s’en fût occupé

le moins du monde ; et sur les engrais, le marnage et les charrues, il nous

parut tout aussi ignorant qu’un Parisien ayant étudié la nature au bois de

Boulogne.

La voix

mélodieuse de Paul semblait annoncer une organisation musicale. Madame Berthonville

l’attaqua de ce côté. Après avoir nommé quelques compositeurs pour lesquels

il avoua, en rougissant beaucoup, avoir une grande prédilection, il s’embarrassa

tellement en voulant donner les motifs de cette préférence que madame de

Berthonville comprit bien que s’il aimait la musique, c’était par instinct,

mais qu’il n’avait aucune connaissance de cet art.

Il en

fut de même de la peinture, de la sculpture, de la statistique, etc. ; la

spécialité de Paul était introuvable. |9 Madame de Berthonville, de

guerre lasse, lança sur lui un mathématicien. Qui sait, me disait-elle, si,

dans son large front, il ne s’agite pas une foule de problèmes, et si la

tension de son esprit à les poser et à les résoudre ne l’absorbe pas entièrement.

Ici on ne se jette pas souvent dans les équations algébriques,

nous

ne parlons guère A + B. Mais enfin, s’il n’est bon qu’à cela, on pourra de

temps en temps lui fournir l’occasion d’être aimable à sa manière, et il

sera d’autant plus satisfait de l’être ainsi, qu’il aura la conscience de

son immense supériorité sur nous.

Hélas

! le mathématicien vint dire à madame de Berthonville que ce jeune homme

pouvait être capable, bien que cela lui parût douteux, de faire correctement

une addition ; mais que ses

connaissances

dans les sciences exactes, ne lui paraissaient pas devoir aller au delà.

Madame

de Berthonville essaya, en tremblant, de faire causer Paul sur la littérature.

Sur cette question, il fut encore plus obscur, plus embarrassé que sur les

autres : il déclara aimer beaucoup les classiques. Et quand on lui demanda

la raison de la préférence qu’il leur accordait sur les romantiques, il leva

les yeux sur nous, avec une expression de surprise ; mais se hâtant de les

voiler de ses longs cils, et fort étonné, je crois, de sa hardiesse, il répondit

avec un sang-froid qui pensa nous faire rire, qu’il aimait extrêmement les

romantiques.

-

Eh quoi ! lui dis-je, vous aimez deux genres

si opposés ; |10 cela me paraît difficile,

il faut être dans un camp ou dans l’autre.

-

J’aime le beau, me répondit Paul de sa voix

la plus harmonieuse. Mais ayant voulu ajouter quelques paroles, elles se

perdirent dans un murmure confus.

Après

quelques autres essais aussi infructueux madame de Berthonville renonça à

chercher la spécialité de Paul.

-

Il ne s’ennuie pas ici, disait-elle, puisque

tous les dimanches il accompagne régulièrement son oncle. Il écoute ou il

rêve, je ne sais trop lequel des deux ; laissons-le dans son repos.

On l’y

laissa si bien que, pendant deux ans de visites hebdomadaires, Paul sans

compter les salutations d’usage qu’il faisait tant bien que mal, n’avait

peut-être pas prononcé vingt phrases de dix mots chacune. Nous avions fini

par ne plus faire

attention

à lui ; il y avait une chaise de plus occupée dans le salon, et voilà tout.

III

Un soir

la fille de madame Prémian, jeune personne de dix ans, annonçant des dispositions,

nous jouait sur le piano une interminable fantaisie.

Notre

supplice était d’autant moins près de finir que l’heureuse mère de ce petit

prodige l’arrêtait de temps en temps dans sa course désordonnée, en lui disant

: |11

-

Lucie, ordinairement tu rends beaucoup mieux

ce passage, répète-le, ma fille.

La

docile enfant obéissait.

-

Lucie, Lucie, reprenait madame Prémian, recommence

tout le morceau ; ce passage, isolé du reste, perd trop de sa valeur.

Et le

morceau recommençait pour la plus grande joie de la mère et notre désespoir

à tous. Mais en vivant avec madame de Berthonville, nous avions pris plus

ou moins l’habitude de chercher à nous plaire mutuellement, et la faiblesse

maternelle de madame Prémian trouvait en nous de l’indulgence. Aussi lorsque

la maîtresse de la maison n’avait pu réussir, à force de savantes manœuvres,

à empêcher Lucie de se mettre au piano, nous faisions tous nos efforts pour

avoir l’air de l’écouter, étudier avec intérêt.

Lucie

jouait donc à tour de bras. Madame de Berthonville se promettait bien que

dans le cas où par bonheur quelques cordes de l’instrument casseraient, elle

ne les ferait pas replacer de longtemps.

Paul

bâillait un peu, et l’abbé Romilly feuilletait les albums, les revues et

les journaux qui se trouvaient sur la table.

Comme

tout finit, même ce qui nous ennuie, la fantaisie se termina, et la conversation

redevint plus générale.

-

Avez-vous trouvé dans ce que vous avez lu

quelque chose d’intéressant ? demanda madame de Berthonville à l’abbé Romilly.

|12

—Oui,

Madame, j’ai lu quelques critiques littéraires très-bien faites, quelques-unes

sévères, mais en même temps polies, ce qui est rare. Mais je vois que décidément

le roman-feuilleton envahit les journaux ; il y a conquis une position importante,

et tout porte à croire qu’il la conservera.

-

Cette conquête, monsieur l’abbé, dit avec

emphase un jeune avocat, doit beaucoup vous affliger, vous devez souffrir

en voyant des feuilles politiques destinées aux esprits sérieux, donner place

dans leurs colonnes aux faiseurs de romans. Je vous assure, monsieur l’abbé,

que ce genre de littérature ne me déplaît pas moins qu’à vous.

—Vous

vous trompez, mon cher Raveau, les romans ne me déplaisent pas. Je serais

même disposé à les aimer beaucoup.

-

À les aimer ! s’écria l’avocat, un peu stupéfait

de la déclaration de principes de l’abbé Romilly à l’endroit des romans.

-

Oui, à les aimer, reprit l’abbé. Le roman

est une forme littéraire ; c’est un poëme en prose. Si le poëme est bon,

pourquoi ne l’aimerais-je pas ? Pourquoi ne lui saurais-je pas gré de m’avoir

procuré une distraction agréable ?

Si le roman est mauvais, ce n’est pas la faute du genre, c’est

celle de l’auteur. On peut faire, et on fait souvent aux poëtes tous les

reproches que l’on adresse aux romanciers ; la poésie n’est pas toujours

chaste : la fille du ciel |13 descend

souvent sur la terre pour y traîner son vêtement céleste dans la fange. Cependant

personne n’a songé et ne songera jamais à proscrire la poésie. Le Platon

qui, de nos jours, proposerait d’exiler les poëtes2,

serait envoyé aux Petites-Maisons3 ou

tout au moins perdrait l’espoir d’être pour un quatre cent cinquante-neuvième

dans l’œuvre de notre législation4. Je ne vois pas davantage

la nécessité de proscrire la forme littéraire appelée roman.

Je

conviens, poursuivit l’abbé, que le roman, au lieu d’être un élément de moralisation,

est presque toujours le contraire. Il a la prétention de fouiller dans le

cœur humain, de nous en retracer les vertus et les vices ; mais je ne sais

par quelle malheureuse fatalité il donne souvent au vice les couleurs de

la vertu, et, surchargeant celle-ci d’ornements qui lui sont étrangers, il

lui fait perdre tout son charme ; et elle passe au milieu des lecteurs de

romans inconnue et méprisée.

2 Platon,

République, livre III, § 397 (B.G.).

3 Asile

d’aliénés du VIe arrondissement

(B..).

4 Le Parlement

compte alors 459 députés du peuple (B.G.).

-

Il

résulte de ceci, dit l’avocat, que vous me donnez raison et que la vogue

inconcevable des romans-feuilletons est une véritable plaie de la société

actuelle5.

-

Je vous l’accorde, répondit l’abbé, je vous

avouerai même que je ne connais pas assez de bons romans pour vous les présenter

comme une atténuation aux dangers des mauvais. Seulement, Monsieur, croyez-le

bien, les plaies de la société sont toujours guérissables. Le remède pour

celle qui nous occupe est très-facile, il ne s’agit que de l’employer. |14

-

Et ce remède, quel est-il ? demanda madame

de Berthonville.

-

Il

est très-simple, Madame ; il faut faire de bons romans6.

Le

roman est devenu un des besoins de notre époque, lutter contre ce courant

serait insensé. Au lieu de s’épuiser en efforts stériles pour changer la

nature de ce qui ne peut être changé, il faut que les moralistes entrent

dans la voie nouvelle, portent leurs tentes jusque sur le camp de l’ennemi,

se servent de ses armes et luttent avec lui d’habileté et de talent.

-

Ces idées sont nouvelles, dit l’avocat, mais

leur réalisation est-elle possible ?

-

D’abord, reprit l’abbé, ces idées ne sont

pas nouvelles ; est-ce qu’il y a quelque chose de nouveau sous le soleil

? et

5 Ce personnage

caricature le parti ultra (ultramontain, ultracatholique), bête noire de

l’auteur, catholique de tendance gallicane (B.G.).

6 Voyez

à la fin de cette édition comment rebondit ironiquement sur cette phrase

William O’Gornam, dans sa recension de notre roman, Revue

critique

des livres nouveaux 27 (1859), p. 411 (B.G.).

quant

à leur réalisation l’expérience est faite. Je pourrais vous citer des saints,

des religieux, des prélats qui n’ont pas dédaigné d’écrire des romans. Camus,

évêque de Belley7, ami de l’aimable saint François de

Sales, en a publié un nombre prodigieux, jugeant avec raison ce genre de

travail utile, en raison des ouvrages licencieux qu’on publiait de son temps.

Plus

près de nous Fénelon a caché sous la force du roman les instructions qu’il

voulait donner à son élève8. Le Comte de Valmont ou les Egarements de la raison de

l’abbé Gérard, est un roman9.

De nos

jours Chateaubriand a publié les Martyrs ; quelques écrivains dont

les travaux semblent exclusivement |15 consacrés

à la politique, ont cependant fait quelques pas dans la carrière que j’indique10. Elle est ouverte depuis longtemps ; mais le nombre

des moralistes sérieux qui la parcourent est malheureusement trop restreint.

7 Jean-Pierre

Camus (1584-1652), fils de Jean Camus

de Saint-Bonnet bailli d’Étampes, lui-même évêque, romancier et biographe

de saint François de Salles (B.G.).

8 Les Aventures

de Télémaque, fils d’Ulysse, roman éducatif d’aventures

et de voyage, l’un des plus gros succès de librairie de tous les temps, ont

été composées en 1694-1696 par François de Salignac de La Mothe-Fénelon

dit Fénelon

(1651-1715), homme d’Église, théologien et écrivain français (B. G.).

9 Le Comte

de Valmont, ou les égarements de la raison, roman

édifiant et anti-philosophique publié en 1774 par Philippe-Louis Gérard (1737-1813)

(B.G.)

10 Plus

récemment deux évêques anglais, le cardinal Newman et le cardinal Wiseman,

ont publié des romans fort remarquables, Fabiola et

Calixte

(note de l’auteur).

-

J’avoue, M. l’abbé, dit l’avocat, que j’adopterais

avec peine l’idée de voir des hommes graves abandonner des travaux sérieux

et vraiment utiles pour composer des romans.

-

Mon cher Raveau, un travail tendant à moraliser

les masses est toujours un travail sérieux et utile, et je crois qu’on pourrait

d’autant mieux entrer dans la lice avec avantage que jusqu’à présent, sauf

quelques exceptions, le roman n’a jamais représenté la vie réelle. Presque

toujours le poëme, car le roman n’est pas autre chose, pivote sur la peinture

d’un sentiment unique, comme si le cœur humain n’en contenait pas une infinité

d’autres.

-

Ah ! dit madame de Berthonville, en souriant,

croyez-vous donc qu’il soit possible de faire un roman intéressant sans y

placer comme moteur principal ce sentiment unique que vous ne voulez pas

nommer ? J’ai bien peur, si vous réussissez à le proscrire, que le roman

ne devienne fade et sans couleur.

-

D’abord, Madame, je ne crains pas du tout

de le |16 nommer et je ne veux pas le proscrire. Je reconnais

que l’amour a droit de bourgeoisie dans le roman.

Soit

qu’on le représente dans ce qu’il a de grand et de sublime, soit qu’on en

retrace les erreurs et même les crimes ; si la plume est chaste, si le cœur

qui la conduit est chrétien, on pourra trouver dans ces tableaux des enseignements

utiles.

Mais

si l’artiste, quel qu’il soit, vient me dire : Je ne puis peindre qu’un seul

côté de la vie du cœur, — je serai parfaitement en droit de l’accuser d’impuissance

; de lui reprocher de suivre toujours la route battue par tous les manœuvres

littéraires, d’ignorer qu’il y a des sentiers où les

lecteurs

seraient heureux d’être conduits, ou de ne savoir pas les trouver.

-

Vous jugez votre siècle trop favorablement,

reprit maître Raveau. Des romans comme vous les comprenez, ne réussiraient

pas. Il faut à nos esprits blasés quelque chose d’acre, de mordant ; cela

empoisonne, on le sait, mais on a pris la funeste habitude de ce poison,

on refuse tout autre aliment.

-

Parce que l’aliment est mal préparé, s’écria

l’abbé. Mais que des hommes d’un véritable talent entrent dans la voie que

j’indique, et vous verrez avec quel bonheur on se reposera, en les lisant,

de ces émotions factices dont on est peut-être plus fatigué que vous ne le

pensez.

Messieurs

les moralistes, au lieu de déclamer contre les romans, de leur jeter l’anathème,

faites des romans. |17 Le feuilleton règne. Au lieu

de chercher à détrôner le feuilleton, servez-vous de lui pour commencer un

nouveau genre d’apostolat ; l’art et la morale y gagneront également.

-

Eh bien ! monsieur l’abbé, lui dis-je, prêchez

d’exemple, faites-nous un bon roman.

-

Je suis trop vieux pour entrer dans cette

voie, me répondit l’abbé, je ne puis que désigner la route que, dans les

circonstances actuelles, il me semble urgent de suivre.

On se

rendit à l’avis de l’abbé Romilly. Le jeune avocat résista quelque peu :

il convoitait une place dans la magistrature et se préparait à son rôle d’homme

sérieux, en posant devant nous, ce qui nous amusait assez.

Il

fulmina quelques réquisitoires sur les romanciers et les romancières

11: il assura, malgré nos vives réclamations,

que le talent manquait à toutes les productions nouvelles, et finit par concéder

que puisque le roman était dans nos mœurs, il était à désirer qu’on le moralisât.

Mais

il n’espérait pas voir arriver cette heureuse révolution ; la société continuerait

à être minée par ce dissolvant fatal qui s’introduit chaque jour, dans les

familles, dans le sanctuaire du foyer domestique, et qui, etc.... Et l’avocat

de gesticuler, de s’enivrer de sa propre parole ; il la croyait d’une irrésistible

puissance.

Paul

arrêta Raveau dans une de ses plus ronflantes périodes. Il s’approcha de

son oncle et lui rappela que l’heure du dernier convoi allait sonner. |18

— Eh

bien ! me dit à demi-voix la sœur de Lucie Prémian : on prétendait que M.

Sardan était une inutilité ; il vient de nous prouver le contraire ; si je

l’osais, j’irais le remercier.

Je souris

à la malicieuse jeune fille, et je me dis en regardant l’avocat : — Pauvre

garçon, tu prodiguais l’ampleur de tes plus beaux gestes, les plus riches

inflexions de ta voix, surtout à l’intention de cette Louise Prémian dont

tu convoites la dot. Je te voyais épier du coin de l’œil l’effet que tu produisais

sur elle, et tu ne te doutais pas qu’elle te trouvait parfaitement ridicule.

Faites donc des frais pour des êtres si frivoles.

11 L’auteure

fait ici une allusion à elle-même, bien qu’elle se soit dégisée sous un pseudonyme

masculin (B.G.).

IV

Le dimanche

suivant l’abbé vint seul à Étampes. Madame de Berthonville lui demanda des

nouvelles de son neveu.

-

Paul est souffrant, Madame, son état auquel

je me reproche de n’avoir pas donné toute l’attention qu’il méritait m’inspire

quelque inquiétude. Paul ne se plaint jamais ; le mal s’établit dans les

organisations débiles sans y imprimer sa trace, et quand on s’aperçoit de

ses ravages, il est quelquefois bien tard pour les arrêter.

Le

bon abbé aimait tendrement son neveu ; il n’avait pas, je crois, plus que

nous une haute idée de son intelligence, bien que quelquefois il nous eût

donné à entendre |20 que Paul n’était pas tout

à fait aussi nul qu’il en avait l’air.

-

Faiblesse d’oncle, disions-nous, quand ils

étaient partis.

L’abbé

de Romilly fut ce jour-là préoccupé, silencieux. Assis à la place qu’occupait

ordinairement son neveu, immobile comme lui, il semblait vouloir le rappeler

à notre souvenir.

Plusieurs

dimanches se passèrent ainsi. Nous ne reconnaissions plus notre bon abbé,

il y avait en lui quelque chose d’extraordinaire.

L’abbé

de Romilly nous parut enfin un peu moins inquiet de la santé de son neveu.

— Je commence à espérer, nous dit-il. Pauvre enfant ! je le nomme encore

ainsi, bien qu’il ait près de trente-huit ans. Son organisation est si frêle

! Je ne sais vraiment, ajouta l’abbé, comme en se parlant à lui-même, comment

il a pu y résister.

-

Je ne crois pas, me dit l’avocat, en se penchant

vers moi, que chez le neveu de l’abbé Romilly, ce soit la lame qui use le

fourreau. Chez lui la pensée ne bouillonne pas comme un flot impétueux renversant

tout ce qui gêne son essor : c’est alors, ajouta-t-il, avec un soupir que

l’organisation physique s’affaisse brisée par les efforts de l’être moral.

Je

jetai un regard sur Raveau : sa figure fraîche, rosée, largement épanouie

dans un air de satisfaction intime me rassura sur les inconvénients que pouvait

avoir pour |20 lui le travail de la pensée. Évidemment l’être moral

avait beaucoup à faire pour détruire l’organisation physique de maître Raveau,

et je me demandais s’il était une lame capable d’user un fourreau si robuste.

-

M. Sardan n’a pas renoncé à Étampes, dit

madame de Berthonville à l’abbé, sachant très-bien que l’intérêt qu’on témoignait

à son neveu était la seule flatterie à laquelle il fût sensible.

-

Paul viendra avec moi dimanche prochain,

Madame, répondit l’abbé, puis il retomba dans la distraction qui semblait

lui être devenue habituelle.

Enfin

Paul revint avec son oncle. Son visage nous parut plus pâle encore ; ses

mains avaient maigri : il était plus taciturne que jamais.

Quand

il arriva, madame de Berthonville lui adressa quelques paroles d’un affectueux

intérêt. Paul voulut répondre. Mais, après avoir ouvert plusieurs fois la

bouche sans pouvoir en faire sortir un son, fatigué de ses impuissants efforts,

il se contenta de dire brusquement en saluant d’une manière assez gauche

:

-

Madame, je vous remercie.

L’abbé

Romilly entendit cette éloquente réponse. Il regarda Paul avec des yeux charmés

: — Cher enfant ! murmura-t-il. Puis, tout le reste de la soirée, l’abbé

fut d’une gaieté charmante. Nous remarquâmes qu’il s’occupait beaucoup plus

de son neveu qu’à l’ordinaire. Il allait se mettre auprès de lui, serrant

entre ses mains les petites mains amaigries de Paul, lui

disant

tout bas quelques |21 mots. Paul souriait doucement

:

l’abbé

revenait à nous et causait. Jamais ses récits n’avaient été plus piquants,

sa conversation plus intéressante. Il y avait en lui une exubérance de bonheur

intime qui rayonnait autour de lui, animait ses moindres gestes et donnait

un cachet particulier à ses paroles les plus simples.

Quand

il fut parti, nous nous demandâmes tous : — Qu’avait donc aujourd’hui l’abbé

de Romilly ? Il semblait heureux et fier comme un lycéen obtenant son premier

prix d’honneur.

-

Ou comme celui qui vient de gagner par son

éloquence, la première de toutes les forces humaines, la cause de la veuve

et de l’orphelin, dit l’avocat.

-

Je crois que pour M. Raveau ce bonheur-là

est tout à fait inconnu, me dit tout bas Louise Prémian.

Le

lendemain à midi madame de Berthonville me fit prier de passer chez elle.

-

Tenez, me dit-elle, lisez la lettre que je

viens de recevoir de l’abbé Romilly ; lisez tout haut, car j’ai peine à en

croire mes yeux.

Je pris

la lettre et je lus.

« Vous

souvient-il, Madame, qu’il y a à peu près six semaines, je soutenais dans

votre salon qu’il serait facile de faire un roman dont l’intérêt n’eût pas

l’amour pour principal moteur. Eh bien, Madame, nous avions là sous nos yeux

le type du héros d’un semblable roman et nous ne le connaissions pas. Moi,

je l’aimais d’une affection protectrice. Mon cœur

pressentait

qu’il y avait là quelque |22 chose que je ne devinais

pas,

mais un voile me séparait de cet inconnu. Ce voile est déchiré pour moi,

il le sera bientôt pour le monde. Je pars pour aller prêcher à Tulle. Je

serai près de deux mois sans vous voir, mais dans deux jours vous recevrez

une lettre de moi contenant une histoire qui ressemble beaucoup à un roman

et le héros, Madame, c’est Paul Sardan. »

Le jour

indiqué par l’abbé Romilly, je courus chez madame de Berthonville ; elle

avait reçu la lettre annoncée.

— Je

n’ai pas voulu la lire sans vous, me dit-elle, voyez, l’enveloppe est intacte.

Sachez-moi gré du plus grand sacrifice que puisse s’imposer une curiosité

féminine en faveur de l’amitié.

Nous

avons lu et nous avons aimé Paul. Madame de Berthonville me donna la permission

de copier le récit de l’abbé Romilly : de plus elle me donna sur la famille

Sardan des détails qui le complétèrent.

Tout

cela me fut en partie raconté sous le sceau du secret. Mais on connaît les

romanciers : ce sont bien les gens les plus indiscrets de la terre, et tout

ce qui m’étonne, c’est qu’on puisse jamais leur confier quelque chose ; malheur

à vous, surtout si vous leur dévoilez quelques-uns des mystères de votre

cœur. Qui dans la vie n’a pas eu son petit roman intime ? Si vous le laissez

lire à un ami, ou mieux à une amie appartenant à la gent écrivain, ne soyez

pas stupéfait en le retrouvant au |23 bas

de votre journal12, délayé dans une suite d’interminables

feuilletons.

Je fais

donc comme tous mes confrères, j’ai lu un récit plein d’intérêt et je le

transmets à mes lecteurs. Le hasard m’a fourni des renseignements inconnus

même à l’abbé Romilly. J’ai visité les lieux habités par mes héros ; les

descriptions que j’en donnerai seront exactes. J’ai dû changer les noms de

mes personnages, et je l’ai fait. C’est tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de la délicatesse d’un romancier.

12 Les

romans sont alors distillés en feuilleton généralement placés en bas de la

première page des journaux.

Maison

natale de l’abbé Michon à Laroche-près-Feyt

en Corrèze

V

Transportez-vous

donc sur les confins de la Haute-Vienne et de la Corrèze13,

au moment où la première Restauration allait s’accomplir14.

À deux

lieues de Treignac, dans une position des plus agrestes, s’élevait un petit

castel, ayant eu la prétention d’avoir joué un rôle à l’époque de la féodalité.

Il était

entouré de larges fossés sur lesquels s’abaissait jadis avec un grand fracas

de gonds rouillés et de chaînes le pont- levis obligé. Mais depuis longtemps

les murailles qui bordaient les fossés entourant le château avaient disparu,

et le pont-levis avait été remplacé par un pont ordinaire grossièrement travaillé,

mais assez solide pour supporter le poids des lourdes charrettes

chargées

de blé et de fourrages entrant dans la grande cour du manoir. |24

Les

fossés n’avaient plus d’eau : les éboulements de terrain les avaient comblés

en partie ; le reste était rempli de ronces, d’aubépines et de houx.

13 On notera

que l’abbé Jean-Hippolyte Michon était né précisément

en Corrèze, à Laroche-près-Feyt, le 21 novembre 1806.

14 C’est-à-dire

peu avant 1814.

En

entrant, à la gauche du pont, se trouvait une vieille tour lézardée dans

toute sa hauteur. Autrefois couronnée de créneaux, elle avait perdu une partie

de ce glorieux ornement ; mais elle conservait encore quelques meurtrières,

des machicoulis, et, quand il pleuvait deux énormes gargouilles laissaient

échapper des torrents d’eau par leurs gueules grimaçantes et démesurément

ouvertes, que les pâtres de ce pays un peu sauvage ne considéraient qu’avec

un étonnement mêlé de frayeur.

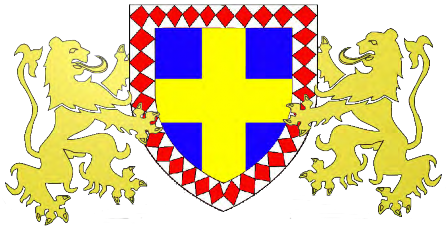

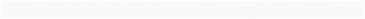

Un large

écusson, supporté par deux lions affrontés, présentait les armes des Roquevair.

Elles étaient d’azur, à la croix d’or, à la bordure d’argent losangée de

gueules. Le marteau révolutionnaire avait brisé les deux lions, abattu la

bordure, excepté à l’angle intérieur, et coupé la croix avec des hachures

qui la laissaient cependant deviner sur le fond de l’écu. Avec quelques connaissances

du blason, il était facile de reconstruire ces armes, mais pour le vulgaire

ce n’était qu’un hiéroglyphe dont le sens était à jamais perdu.

La

tour complétement abandonnée ne renfermait que quelques instruments de jardinage.

Cependant

si l’on se hasardait à gravir l’escalier en colimaçon qui conduisait jusqu’à

la plate-forme ; si l’on ne s’arrêtait pas effrayé des solutions de continuité

occasionnées par les degrés disparus ; si l’on n’était pas ému |25 en sentant la pierre sur laquelle on venait de poser

le pied crouler sous sa pression et descendre avec bruit au bas de la tour,

on était, après avoir

terminé

son ascension, amplement dédommagé par l’admirable vue qu’on découvrait autour

de soi.

Dominant

alors les bois qui entouraient le château, on suivait la pente d’une colline,

jusqu’à la jolie rivière de la Vézère dont le cours à travers de magnifiques

prairies dessinait les sinuosités les plus gracieuses. De petits villages

composés d’un groupe de trois ou quatre maisons à demi cachées par des châtaigniers

étaient parsemés dans la plaine. Des moulins, des chutes d’eau destinées

à les alimenter, des îlots de verdure bordés de bouleaux, de peupliers et

d’aunes, dont le pied se baignait dans les eaux ; à l’horizon de petites

montagnes arrondies, montrant sur le ciel bleu leurs courbes gracieuses.Tout

contribuait à rendre ce paysage ravissant : partout la variété la fertilité

et la vie.

On écoutait

avec ravissement et le bruit des cascades et le bêlement des troupeaux et

les chants du laboureur toujours sur un rhythme lent, dont la monotonie n’est

pas sans charmes par cela même que la mesure semble suivre le pas des animaux

qui lui aident à ouvrir les entrailles de la terre.

Quand

on est sous le charme des impressions que provoque toujours le spectacle

de la nature, on ne comprend plus

comment

on peut se renfermer dans les villes. Ce fut sans doute une grande instruction

donnée à l’homme |26 que celle qui plaça le paradis

terrestre dans un jardin.

Dieu

ne fit pas jaillir du sein de la terre les marbres précieux, l’or et les

pierreries pour en élever à sa créature privilégiée un somptueux palais ;

il lui donna les fleurs et les fruits et le doux murmure des eaux.

Aussi

quand l’homme, dégoûté des chimères de gloire et d’ambition qu’il a longtemps

poursuivies veut revenir à une vie calme, son instinct le porte à abandonner

les cités et à chercher ses derniers bonheurs au sein de la nature.

On entrait

dans le château par une vaste cour entourée de bâtiments d’exploitation,

la plupart en ruines. Partout on avait laissé se former des excavations où

les fumiers égouttaient leurs eaux noirâtres. Là barbotaient les oies domestiques

et les canards bruyants, souvent troublés dans leurs ébats par de plus laids

animaux qui venaient leur disputer le plaisir du bain. Deux servantes, reines

de cette basse-cour, se livraient à leurs travaux habituels, poursuivant

leurs bêtes indociles, jetant du grain, ou portant aux bestiaux leur nourriture.

Les chiens aboyaient, et les éclats de voix des servantes à la fois rauques

et aigus déchiraient encore plus les oreilles que les cris des oies et des

pintades et les aboiements des chiens. C’était, il faut l’avouer, un fort

laid tableau de la vie pastorale. Un peu de goût de la part des habitants

du château eût pu en rendre la vue moins choquante. La cour aplanie et plantée

d’arbres qui eussent dissimulé le désordre des bâtiments d’exploitation ;

les toits des

animaux

|27 rejetés derrière ces bâtiments avec les fumiers si

chers

à l’œil de l’agriculteur, mais moins agréables à celui des habitants des

villes et à celui des poëtes ; quelques massifs de

verdure

et de fleurs, et l’aspect eût totalement changé. On fût arrivé à la porte

de la maison sans avoir sali ses chaussures et vu zébrer ses vêtements, grâce

aux éclaboussures envoyées par toute cette population grouillante, nageante,

criante et aboyante.

Qu’on

ne me dise pas que c’est là une des conséquences de cette vie des champs

dont j’ai vanté les charmes. Quand je parle d’aimer, d’étudier la nature,

je veux parler de cette nature telle que Dieu l’a créée ; pour ce qui tient

à la présence de l’homme, à ses habitudes, à ses animaux réduits à la domesticité,

tout cela peut être quelquefois très-laid.

L’homme

s’empare d’un petit coin de la création pour y bâtir son nid, c’est bien

; mais qu’il ne défigure pas ce petit espace qu’il lui est donné d’occuper.

Après avoir respiré l’air embaumé des prairies, je n’aime pas en rentrant

dans la maison où je dois prendre mon repos à me sentir suffoqué par l’odeur

âcre des engrais ou par celle plus fétide encore des mares agitées par de

lourds et sots volatiles.

Ce n’est

pas là ce que j’appelle la nature : cela sans doute est utile, mais il faut

mettre chaque chose à sa place. Cette loi du goût est mieux comprise aujourd’hui

dans l’agencement de nos habitations ; mais à l’époque où commence cette

histoire, le confortable à la campagne |28 était partout presque inconnu, et même de nos jours

dans nos provinces du centre il serait très- facile de trouver des maisons

semblables à celle que je viens de décrire.

N’eût

été sa tour démantelée, ses antiques fossés et un petit colombier, le manoir

de Roquevair eût été assez embarrassé de justifier sa prétention au titre

de château.

C’était

un carré long avec deux bâtiments en retour, composés d’un rez-de-chaussée

et d’un étage au-dessus percé de fenêtres de forme irrégulière. Tout cela

avait été bâti à trois époques différentes, et les deux derniers architectes

s’étaient peu souciés de mettre la partie des travaux qu’ils exécutaient

en harmonie avec ce qui était déjà fait.

On entrait

dans une espèce de vestibule où se trouvait l’escalier conduisant à l’étage

supérieur. Cet escalier était en bois grossièrement travaillé et éclairé

par une fenêtre dans laquelle on avait établi une volière, et c’était, certes,

l’idée la plus heureuse de celles qui avaient présidé, soit à la construction,

soit à l’arrangement des diverses pièces.

À gauche

et à droite du vestibule s’ouvraient deux portes basses et étroites : l’une

était celle de la salle à manger par où l’on arrivait dans le salon, par

l’autre on entrait dans les cuisines et les servitudes de la maison : tout

cela sombre, humide et enfumé.

Le salon

n’était pas non plus d’un aspect très-gai. Pour tout ameublement, des chaises

de paille et deux fauteuils de forme antique qui devaient avoir figuré avec

|29 honneur à l’époque de la gloire de la vieille tour.

Sans doute ils avaient été brodés par les châtelaines de Roquevair, du temps

que Roquevair avait des châtelaines, ce qu’on ne savait plus guère que par

tradition.

Des

vieillards se rappelaient avoir entendu dire aux anciens que dans un temps

qu’ils n’avaient pas connu eux-mêmes, Roquevair avait été habité par de riches

et vaillants seigneurs. On rencontrait souvent l’épouse de l’un d’eux, la

belle Macy chevauchant dans la forêt.

Cette

belle Macy était l’héroïne de la légende de Roquevair. Dans sa jeunesse elle

avait habité la vieille tour, et avant d’avoir accompli sa vingtième année,

elle était morte par un sinistre accident après avoir donné le jour à un

fils. On assurait qu’elle revenait la nuit hanter le vieux donjon.

Souvent

quand le temps était chargé d’électricité, quand la tempête agitait les grands

arbres de la forêt et leur faisait chanter de douloureuses plaintes, on entendait

le galop effréné du cheval de Macy. Le bruit sec et métallique de ses fers

d’argent dominait les bruits de la nature bouleversée. On voyait bientôt

une forme blanche paraître sur le haut des vieux créneaux ; on entendait

des gémissements….. Malheur à celui qui s’arrêtait au bas de la tour ! car,

si l’ombre de Macy descendait et passait près de lui, l’année ne s’écoulait

pas sans que le cimetière ne vît une croix sur la tombe de l’imprudent qui

s’était attardé loin de sa demeure.

Peut-être

les vénérables fauteuils placés auprès de la |30 cheminée avaient-ils été brodés par la belle Macy elle-même.

C’étaient des pavots et des roses dont les couleurs avaient encore quelque

éclat. Seulement la laine usée en plusieurs endroits laissait apercevoir

le canevas ; et les nombreuses réparations faites d’année en année par des

aiguilles souvent peu habiles ne pouvaient dissimuler des ans l’irréparable

outrage.

Le bois

était en ébène ; les montants du dossier, les bras et les pieds étaient tournés

en spirales ; des feuilles de chêne artistement sculptées en suivaient les

contours et en faisaient deux morceaux de sculpture sur bois sans prix pour

les amateurs d’antiquités. Mais cette variété de l’espèce humaine était alors

peu connue, et parmi les nombreux visiteurs nul ne

songeait

à examiner la délicatesse de ce travail dû à quelque artiste inconnu de la

Renaissance.

La légèreté

des spirales, les délicates nervures des feuilles n’excitaient point des

transports d’admiration, et le pied d’un de ces meubles précieux ayant été

brisé par quelque maladresse, un pied en bois de chêne taillé carrément par

le charpentier du village fut accolé au chef-d’œuvre sans que personne s’avisât

de crier à la profanation. Comme le charpentier était un homme de goût, il

badigeonna en noir son travail, et l’on trouva que la réparation était heureusement

opérée : il est vrai qu’elle était solide.

Une

verdure tapissait le salon; elle était aussi fort ancienne : peut-être sortait-elle

de la boutique de M. Guillaume |31 et

était- ce celle qu’il conseillait au bonhomme Gérante d’acheter pour guérir

sa fille en lui réjouissant l’esprit et la vue15.

On y voyait de belles charmilles, des allées conduisant à de superbes jets

d’eau retombant dans de vastes bassins où s’ébattaient des cygnes un peu

fantastiques.

Le fait

est que ce genre de tapisserie, même médiocrement exécuté, était beaucoup

plus agréable à la vue que nos tentures de papier, au dessin monotone, ne

donnant jamais à un appartement une physionomie qui lui soit propre et dont

les détails soient un de nos souvenirs.

Je suis

persuadé que le héros de mon histoire n’a jamais oublié et ces vieux fauteuils

et cette belle verdure, dont son œil

15 Allusion

à un personnage marchand drapier dans la Farce de maître Pathelin,

comédie du XVe siècle

remise au goût du jour par plusieurs auteurs du XIXe siècle (B.G.).

enfantin

avait si souvent suivi les allées et tâché de pénétrer les charmilles.

Cette

belle tapisserie est d’autant mieux restée dans les souvenirs de mon héros

que, rongée par le temps, elle avait été rapiécée avec des lambeaux d’une

tapisserie à personnages, ce qui produisait les effets les plus bizarres.

Une tête de femme à la riche chevelure blonde, le cou orné d’un collier de

perles, semblait sortir du haut des charmilles ; un des jets d’eau était

surmonté d’un casque, et le premier arbre de la plus belle allée était planté

dans un bouclier; des pieds, des mains, des fleurs voltigeaient avec les

biseaux dans l’azur du ciel, et l’un des cygnes avait une magnifique tête

de chien avec un collier à grelots.

Au milieu

de la vaste salle était une table ronde recouverte |32 d’un tapis. Quelques tableaux se voyaient çà et là :

ils représentaient de beaux messieurs et de belles dames habillés à la manière

des bergères de Wateau ou portant des costumes mythologiques.

Au milieu

de toutes ces peintures maniérées et ne rachetant pas le mauvais goût du

temps où elles avaient été faites par la perfection de la peinture, on voyait

le portrait d’un jeune abbé qui aurait dû sembler surpris de se trouver en

si étrange compagnie. Le fait est qu’il ne paraissait pas s’apercevoir de

la présence des beautés grimacières qui l’entouraient.

La peinture

était bonne. Le peintre avait surpris la pensée dans son modèle et l’avait

reproduite avec assez de bonheur. Ce vaste front révélait l’intelligence,

le regard était empreint d’une mansuétude infinie. Il y avait dans la coupe

de cette bouche fine et gracieuse, dans un mouvement imperceptible

des lèvres,

admirablement

saisi par le peintre, une légère nuance de malicieuse ironie ; mais c’était

une grâce de plus, et dans l’ensemble de cette belle physionomie respirait

une loyauté si entraînante qu’on se disait en le regardant : Voilà l’homme

dont je voudrais être l’ami.

L’abbé

était représenté debout ; dans sa main, d’une beauté de forme irréprochable,

se voyait un manuscrit roulé à demi; on y lisait ces mots : DEUS EST CHARITAS16.

Ce jeune

abbé est celui que nous avons vu dans le salon de madame de Berthonville.

C’est le bon abbé Romilly ; pendant sa longue carrière, il n’a jamais oublié

le |33 sens des mots tracés sur son manuscrit : Dieu est

charité.

Le salon

avait deux croisées, l’une s’ouvrait sur la cour dont nous avons déjà parlé

et dans laquelle nous ne tenons pas à ramener nos lecteurs ; l’autre donnait

sur un immense jardin tenu avec la même incurie que le reste de la maison.

L’herbe envahissait les allées ; les buis avaient perdu les formes rondes

et pyramidales qui les avaient rendus jadis l’admiration de la contrée ;

et leurs branches croissant en liberté, venaient fouetter rudement le visage

des promeneurs distraits.

On y

voyait des statues ou plutôt des fragments de statues. Étaient-ce les excès

populaires, était-ce le temps qui les avaient réduites à un si piteux état

? Hébé n’avait plus de menton, et ses mains étaient brisées. Un Amour privé

de ses ailes et de son carquois, de plus, horriblement barbouillé, semblait

gémir de se voir condamné à la fidélité. Mercure tombé de son socle n’avait

plus de jambes et ne possédait plus que la moitié de son

16 Première

épitre de Jean, IV, 16 (B.G.).

chapeau

et de son caducée. Vénus était horriblement mutilée, et ce qui restait de

tous ces chefs-d’œuvre n’était pas fait pour inspirer le désir de trouver

ce qui leur manquait.

La seule

chose qui flattât agréablement le regard dans ce jardin presque entièrement

inculte, était un parterre disposé devant la croisée du salon : là les buis

étaient taillés, les allées recouvertes de sable, et une quantité de fleurs

assez communes à la vérité, mais massées avec goût. On voyait qu’une main

intelligente

avait présidé à l’arrangement de ce petit coin de terre. |34

Nous

ne promènerons pas davantage nos lecteurs dans ce jardin, nous ne lui

ferons pas admirer les appartements du château. Peut-être dans leur antique

mobilier y aurait-il quelques objets dignes d’être remarqués. Ici une magnifique

glace de Venise, là une belle toilette garnie de ces dentelles guipures auxquelles

plus tard la mode a donné des prix si élevés, des meubles de bois de rose

avec des marqueteries en ivoire ; mais tout cela se perdait au milieu de

vieilleries sans valeur, et il fallait encore à ces trésors inconnus quelques

années pour les faire exhumer de leur noble et antique poussière.

Rentrons

donc dans le salon, et après avoir jeté un coup d’œil sur une belle pendule

du temps de Louis XV, examinons les personnes qui se trouvent dans l’appartement.

VI

C’était

le 21 février 1814. Des souches d’arbres, des éclats de bois fendu remplissaient

l’immense cheminée ; la flamme s’en échappait vive et brillante. À la campagne,

un bon feu est un luxe que les fortunes les plus médiocres se permettent

facilement. Il est vrai que la manière dont les maisons de la Corrèze sont

bâties font de ce luxe une véritable nécessité.

Les

portes et les fenêtres des maisons de campagne de la province du Limousin

n’ont jamais été posées, je crois, dans une autre intention que celle d’empêcher

les |35 chiens et les autres animaux domestiques de faire dans

les appartements de trop fréquentes invasions ; quant à préserver des intempéries

des saisons, elles en sont absolument incapables. Elles laissent le vent

d’autant plus libre de siffler sur vos épaules qu’il peut s’introduire traîtreusement

par tous les interstices qui lui sont

amplement

ménagés par ces ouvertures malencontreuses, et il vous arrive froid et aigu

comme une lame d’acier, vous gratifiant en temps et lieu de quelque rhumatisme,

fidèle compagnon de vos dernières années.

Dans

un de ces antiques fauteuils dont j’ai parlé, était assise une femme de soixante-cinq

à soixante-dix ans, vêtue de deuil. Elle tenait à la main un tricot de laine

paraissant plutôt lui servir de contenance que d’occupation, car triste et

pensive, elle le laissait souvent échapper de ses mains d’une maigreur qui

les

rendait

presque diaphanes. On voyait pourtant que ces mains avaient dû être belles

; elles étaient encore d’une blancheur mate comme de l’ivoire, et les fines

rayures de leurs ongles allongés avaient conservé la teinte rosée qui les

embellissait jadis.

Sur

le visage on ne voyait aucune trace de beauté ; les tons bruns et jaunes

de la peau, l’irrégularité des traits attestaient que jamais cette femme

n’avait pu être belle. En jetant les yeux sur les portraits qui se trouvaient

dans le salon, il était facile de la reconnaître dans un costume de Diane.

Et bien que le peintre eût sans doute essayé d’embellir son modèle, il était

évident que si la Diane |36 chasseresse

avait eu un semblable visage, Actéon eût évité son malheureux sort17.

On était

frappé au premier regard par la froideur de la physionomie grave et austère

de la vieille dame de Roquevair, mais bientôt on trouvait dans ses petits

yeux, une touchante expression de bonté qui vous attirait vers elle ; et

le mouvement par lequel elle vous tendait sa main toujours si parfaitement

soignée, et dont une mitaine de soie noire dissimulait la maigreur, avait

une grâce si charmante qu’il était impossible de ne pas porter ses lèvres

sur cette main avec autant d’affection que de respect.

Devant

elle, sur un tabouret en bois, aux pieds bizarrement contournés, probablement

contemporain des vieux fauteuils, était assis un enfant paraissant âgé de

six à sept ans.

17 On se

rappelle que le chasseur Actéon surprit un jour Artémis, ou Diane, qui prenait

son bain, et, furieuse, le changea en cerf. Il fut déchiré par ses propres

chiens, enragés par la déesse.

Il

avait pose sur les genoux de la vieille dame des violettes et des primevères,

et ses petits doigts étaient fort occupés à en faire un bouquet. Il mettait

dans ce travail autant d’adresse que de goût, et l’accomplissait avec un

sérieux prouvant la grande importance qu’il attachait à sa parfaite exécution.

De temps

en temps il s’arrêtait pour jeter à la vieille dame un doux regard, et toujours

ce regard en rencontrait un autre attaché sur lui avec une indicible tendresse.

Alors il penchait sa tête sur les genoux de madame de Roquevair, imprimait

sur ses mains de doux baisers et reprenait son travail. |37

Il y

avait évidemment entre ces deux êtres dont l’un touchait à la tombe et l’autre

à son berceau une affection profonde. La ressemblance entre eux était frappante,

et cette ressemblance faisait du pauvre enfant, il faut en convenir, une

petite créature fort laide.

Nous

avons déjà fait le portrait de Paul, nous n’avons pas à y revenir : seulement

nous ajouterons que l’enfant était beaucoup plus laid que l’homme. Sa maigreur,

son cou brun et long sortant de son col rabattu sur sa petite veste de drap

noir ; sa figure tellement bistrée que le hâle était impuissant à la noircir,

faisaient de Paul un enfant absolument dépourvu de grâce et de fraîcheur.

En face

de madame Sardan de Roquevair, sa belle-fille, madame Louise de Roquevair,

comme on la nommait dans le pays, était presque couchée dans son vaste fauteuil,

elle travaillait à une broderie. Sur un petit guéridon placé auprès d’elle

se trouvaient quelques livres successivement ouverts et abandonnés.

L’ennui

le plus profond se peignait dans les beaux traits de la jeune femme.

Tout

à coup elle posa son ouvrage sur le guéridon et porta son mouchoir à la bouche

pour dissimuler ses bâillements.

-

Vous vous ennuyez, ma fille, lui dit sa belle-mère.

-

Mais non, Madame, je souffre, voilà tout

: c’est assez mon état habituel.

-

Oui, quand vous êtes seule avec moi et avec

vos enfants, murmura la vieille dame. |38

Sortie

de son apathie par l’interpellation de sa belle-mère, madame Louise de Roquevair

reprit avec humeur :

-

Ce sont ces fleurs qui me font mal ; comment

Paul avez- vous oublié que l’odeur pénétrante de ces violettes, m’irrite

horriblement les nerfs, et prenant des mains de l’enfant le bouquet presque

terminé, elle le jeta dans le feu.

Une

larme roula dans les yeux de Paul : il pencha sa tête sur les genoux de la

grand’mère et lui dit à voix basse :

-

C’étaient les premières que j’avais cueillies,

et elles étaient pour vous, bonne maman.

L’aïeule

pressa avec tendresse la tête de son petit-fils, sans répondre.

L’enfant

alors prit les primevères et dit à sa mère avec sa voix d’un timbre d’une

douceur infinie :

-

Maman, ces fleurs n’ont pas d’odeur, elles

ne pourront vous incommoder.

-

Non, sans doute, Paul : mais ne sauriez-vous

passer votre temps à faire autre chose que des bouquets ? Ma mère, vous oubliez

que cet enfant a douze ans ; il est si petit, si chétif, ajouta-t-elle avec

un geste de pitié dédaigneuse, que je conçois que vous vous fassiez cette

illusion ; mais enfin il a deux ans de plus que Louis, et il ne sait rien.

-

Paul, ma fille, a étudié toute la matinée

; il m’a récité toutes ses leçons ; je vous assure qu’il les sait parfaitement.

C’est moi qui l’ai engagé à se reposer quelques |39 instants que ce cher enfant a employés à travailler

à mon parterre et à me cueillir des fleurs.

-

Oh ! je sais que Paul est un excellent jardinier,

mais enfin comme il n’est pas destiné à exercer cet état, je désirerais qu’il

sût autre chose que planter des jacinthes et des tulipes, et faire des bouquets.

Pendant

cette petite altercation qui probablement devait se renouveler souvent entre

les deux femmes, Paul s’était levé pour prendre ses livres, et, revenu auprès

de sa grand’mère, il repassait ses leçons avec une ardeur qui colorait légèrement

ses joues.

Tout

à coup la porte du salon s’ouvrit bruyamment ; un bel enfant entra en courant

: il tenait à la main un bouquet de violettes semblables à celles que

madame de Roquevair avait jetées au feu il n’y avait pas dix minutes. C’était

son second fils, il se précipita dans ses bras, et le visage de sa mère resplendit

d’une orgueilleuse joie en le serrant dans ses bras.

-

Tenez, maman, dit Louis, voyez ces belles

violettes, je vous les apporte.

Madame

de Roquevair oubliant que l’odeur de ces fleurs lui faisait mal aux nerfs,

embrassa tendrement son fils et mit le bouquet dans son sein.

Paul

et son aïeule échangèrent furtivement et presque malgré eux un regard. Madame

de Roquevair toute au bonheur de caresser son fils ne s’en aperçut pas.

-

Ton précepteur va venir, mon cher Louis,

tu sais sans doute tes leçons. |40

-

Oui, maman, M. Duval sera content, vous savez

qu’il l’est toujours.

Et l’enfant,

s’asseyant sur un des bras du fauteuil, passa ses mains autour du cou de

sa mère, offrant aux baisers maternels son joli front ombragé d’une forêt

de cheveux bien bouclés.

C’était,

il faut en convenir, un bien bel enfant que Louis de Roquevair : il était

très-grand pour son âge, son teint était d’une fraîcheur éblouissante : il

ressemblait extrêmement à sa mère ; ses traits étaient plus régulièrement

beaux que ceux de madame Louise de Roquevair. Mais, comme ceux de sa mère,

ses pieds étaient trop grands et trop gros, et ses mains rouges et courtes,

aux ongles plats et carrés, dénonçaient la vulgarité de race.

Mais

la jeune dame de Roquevair aimait dans son fils jusqu’à ses défauts, il était

facile de voir que cet enfant régnait dans son cœur comme une idole unique.

Orgueilleuse de sa propre beauté, elle attachait aux avantages extérieurs

un prix extrême.

Elle

ne pouvait pardonner à Paul sa ressemblance avec son père et avec son aïeule.

Louis était son image à elle, il lui semblait que seul il était son fils.

L’instinct

de l’amour maternel s’était pourtant fait sentir auprès du berceau de son

premier-né, et peut-être que, s’il fût resté fils unique, elle eût été pour

lui une tendre mère. Quand on lui présenta l’enfant qu’elle venait de mettre

au monde, elle éprouva un véritable effroi. Louise n’avait jamais vu d’enfants

naissants ; et ces pauvres créatures |41 encore presque informes sont

plus propres à inspirer un tendre intérêt qu’une grande admiration. Paul

surtout noir et chétif était vraiment hideux.

Madame

de Roquevair crut avoir donné naissance à un monstre. On la rassura, mais

il fut peu difficile de lui persuader de renoncer à nourrir cet enfant.

Une

robuste paysanne vint allaiter Paul au château. Madame Louise de Roquevair

ne suivit pas sans intérêt le développement de la vie et de la forme chez

son fils. Cette petite figure était toujours très-laide ; mais enfin elle

avait l’apparence d’une figure humaine. La mère commençait à le trouver joli

; elle avait vu avec ivresse son premier sourire, elle l’aimait.

Au milieu

de ces heureuses dispositions, une nouvelle grossesse se déclara ; elle

fut excessivement pénible, la souffrance éloigna davantage madame de Roquevair

du berceau de Paul, et quinze mois après la naissance de cet enfant Louise

donna le jour à un second fils.

Quel

fût le ravissement de madame de Roquevair quand, après avoir jeté un regard

inquiet sur son enfant, elle vit le plus charmant nouveau-né. Sa petite

figure au lieu d’être d’un affreux rouge vif, couleur habituelle de ceux

qui font leur entrée

dans

la vie, était blanche et rosée, et de jolis cheveux noirs paraissaient sous

la dentelle dont on entoura pour la première fois son petit front.

Madame

Louise voulut nourrir cette délicieuse créature. Elle prétendit qu’on avait

fait violence à son cœur et à sa volonté en l’empêchant de nourrir Paul,

mais que |42 pour cette fois rien ne l’empêcherait de remplir le

plus sacré de tous les devoirs.

Comme

après tout, madame de Roquevair était d’une constitution robuste et très-capable

de supporter la fatigue des fonctions de nourrice, bien qu’elle eût l’habitude

de se plaindre de ses migraines et de ses nerfs, on céda à ses désirs : seulement,

sa belle-mère se pencha vers elle et lui dit :

-

Ma fille, prenez garde !

-

Pourquoi ? demanda Louise.

-

On s’attache à ses enfants, surtout par les

soins qu’on leur prodigue, par les sacrifices qu’on leur fait, vous serez

deux fois la mère de celui-ci et vous l’aimerez plus que son frère.

-

Il n’a pas dépendu de moi, répliqua Louise,

de remplir envers mon fils aîné mes devoirs de mère ; mon inexpérience m’a

fait cédera vos désirs et à ceux de mon mari : tranquillisez- vous, Madame,

Paul m’est excessivement cher, et si j’étais capable d’une préférence, elle

serait sans doute acquise à celui qui m’a le premier fait éprouver les douceurs

de l’amour maternel.

Madame

Sardan de Roquevair ne fut pas rassurée et elle avait raison. Louise se passionna

pour l’enfant qui était sa vivante

image

; elle lui donna le nom de Louis, le garda seul dans sa chambre. Sa belle-mère

offrit de prendre Paul dans la sienne, cette offre fut acceptée avec empressement.

La beauté de Louis rendait la laideur de Paul encore plus frappante et lorsqu’on

l’apportait |43 à sa mère souvent sans qu’elle l’eût demandé, elle disait

:

-

Ce malheureux enfant enlaidit tous les jours

: et, sans lui faire une caresse, elle le renvoyait à sa grand’mère.

Les

enfants grandirent, et avec eux le fol amour de la mère pour son second fils

et son éloignement pour l’aîné.

Paul

jamais caressé, souvent grondé aimait cependant sa mère avec une extrême

tendresse ; la douceur de son caractère, ses instincts affectueux le rendaient

incapable de jalousie. Il se faisait l’esclave de son frère avec un dévouement

sans égal : quelquefois celui-ci jetait ses bras autour de son cou en lui

disant : Mon petit Paul, tu es un bon frère, je t’aime bien.

Paul

lui rendait ses caresses en jetant sur sa mère un regard craintif ; quelquefois

il la voyait lui sourire, et touchée de sa soumission aux fantaisies de Louis,

elle lui donnait un baiser.

Pour

ce baiser, pour ce sourire, Paul eût consenti à voir ses plus beaux joujoux

brisés par son frère, bien que tous fussent un don de son aïeule, car cette

excellente femme, avait fini de son côté par accorder à Paul une affection

exclusive. Le caractère doux et timide de l’aîné de ses petits-fils convenait

mieux à son âge que la vivacité de Louis. Celui-ci toujours bruyant, exigeant

avec des cris que tout cédât à sa volonté, était le type parfait d’un enfant

gâté et il n’aimait que sa mère et son frère, parce

que

seuls ils supportaient sans murmure ses caprices sans cesse renaissants.

Mais

pendant que Louis, alors âgé de onze ans, court |44 dans le jardin en attendant M. Duval et que Paul étudie

avec ardeur, donnons quelques détails généalogiques et biographiques sur

les Roquevair et sur la famille Sardan ; ils sont nécessaires à l’intelligence

de cette histoire.

VII

Au commencement

des guerres de religion, la famille de Roquevair, une des plus illustres

du pays, embrassa le parti de la Réforme.

Les

Roquevair guerroyèrent à outrance, les frères d’abord, les enfants ensuite

; ils ne s’arrêtèrent que lorsque l’avénement de Henri IV au trône vint pour

un temps mettre un terme aux discordes civiles.

On sait

que ce prince aimait tendrement ses amis et ses partisans, mais il mettait

la politique avant le sentiment et, parvenu au trône, ses faveurs appartinrent

plus à ses ennemis qu’à ses amis. Il fallait s’attacher irrévocablement ceux-ci,

il savait qu’il pourrait toujours compter sur ceux-là.

C’est

à tort que ce calcul des prétendants arrivés au trône est traité de calcul

égoïste. Les rois ne régnent pas pour eux mais pour les peuples : en ralliant

leurs ennemis à leur pouvoir, ils assurent la tranquillité du pays; il est

donc sage d’immoler les sentiments du cœur, l’élan même de la reconnaissance

à l’intérêt général.

Les

amis des princes comprennent peu cette nécessité, ils ne sont pas eux-mêmes

assez dépourvus du sentiment |45 de l’intérêt personnel pour

faire le généreux sacrifice des faveurs

du

roi qu’ils ont contribué à élever sur le trône. Volontiers ils lui sacrifieraient

(je parle du temps des dévouements héroïques) leur fortune, leur vie et celle

de leurs enfants si besoin en était, mais ils ne peuvent sans colère sacrifier

à la consolidation de leur pouvoir l’honneur de jouer un rôle dans le nouveau