|

BHASE n°12

(janvier 2015)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page est une simple

reversion automatique et inélégante au format html

d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),

pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de ce

numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase012w.pdf

|

|

|

BHASE

n°12 (janvier 2015)

|

Préface

|

(de

l’éditeur, 2014)

|

5-12

|

|

Avis

|

(de

l’auteur, 1829)

|

14-15

|

|

CH.

XX.

|

Règlement

pour l’intérieur du ménage.

|

16-35

|

|

CH.

XXI.

|

Journée

des barricades, et autres événemens plus

|

|

|

gais.

|

36-58

|

|

CH.

XXII.

|

Détails

de ménage. M. de la Tour est député aux

|

|

|

États-Généraux.

|

60-86

|

|

CH.

XXIII.

|

Seconds

États de Blois. Assassinat du duc de

|

|

|

Guise.

|

88-111

|

|

CH.

XXIV

|

Evénemens,

gais, tristes, affligeans. Grand

|

|

|

procès,

etc.

|

112-136

|

|

CH.

XXV.

|

La

Tour reçoit le coup le plus terrible, dont il pût

|

|

|

être

frappé.

|

138-160

|

|

CH.

XXVI.

|

Départ

pour la Suisse.

|

162-187

|

|

CH.

XXVII.

|

Suite

de notre voyage.

|

188-213

|

|

CH.

XXVIII.

|

Métamorphose,

partie de pêche, et autres

|

|

|

événemens.

|

214-239

|

|

CH.

XXIX.

|

Les

Cretins. Le coup de tonnerre.

|

240-265

|

|

CH.

XXX.

|

Les

chamois. Histoire de Joseph.

|

266-295

|

|

CH.

XXXI.

|

Noces

de Joseph. Statistique du canton d’Uri.

|

296-327

|

|

CH.

XXXII.

|

La

troupe nomade entre dans le canton

|

|

|

d’Appenzell.

|

328-349

|

|

CH.

XXXIII.

|

Grande

Catastrophe. Notre emménagement.

|

350-375

|

|

CH.

XXXIV.

|

Usages,

jeux, travaux, bergers, événemens.

|

376-402

|

|

CH.

XXXV.

|

Suite

de la vie de nos héros en Suisse. Nouvelles

|

|

|

de

France.

|

404-423

|

|

CH.

XXXVI

|

Voyage

au haut de l’Ebenalp.

|

424-443

|

|

CH.

XXXVII.

|

La

petite colonie gravit l’Ebenalp.

|

444-461

|

|

CH.

XXXVIII.

|

Les

alambics. Nouvelles de France.

|

462-479

|

|

CH.

XXXIX.

|

Dénouement

prévu.

|

480-495

|

|

Annexe

1

|

Revue

Encyclopédique.

|

496-497

|

|

Annexe

2

|

Journal

général.

|

498

|

|

Annexe

3

|

Mercure

de France.

|

499-500

|

|

Annexe

4

|

Ami

de la Religion.

|

501-504

|

|

Annexe

5

|

Southern

Review.

|

505-506

|

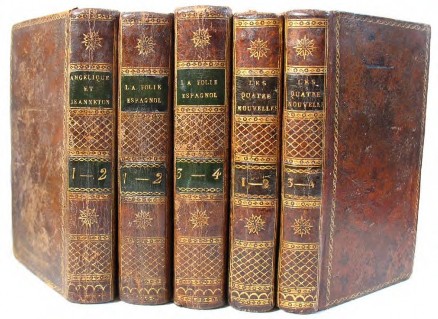

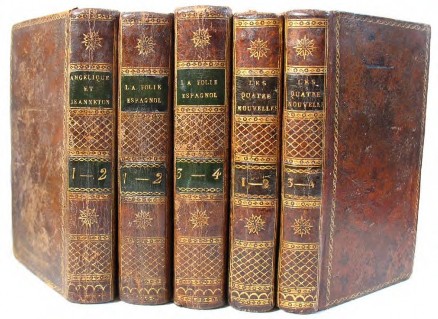

Piuault-Lebrun

LA SAINTE

LIGUE.2

ou: es Aventures

d'unÉtampais pendant les Guerres de Religion BHASE 0°12 811.Lte .

janvier

2015 ••• etfi n

ISSN

2272-0685

Publication

du Corpus Étampois

Directeur

de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com

BHASE

n°12

Bulletin

historique et archéologique du Sud-Essonne

Publié par le

Corpus Étampois

janvier

2015

Pigault-Lebrun

LA SAINTE-LIGUE

ou

la Mouche, pour servir de suite aux Annales du fanatisme,

de la

superstition et de l’hypocrisie.

(Deuxième

et dernière partie.)

Corpus

Étampois

1829-2015

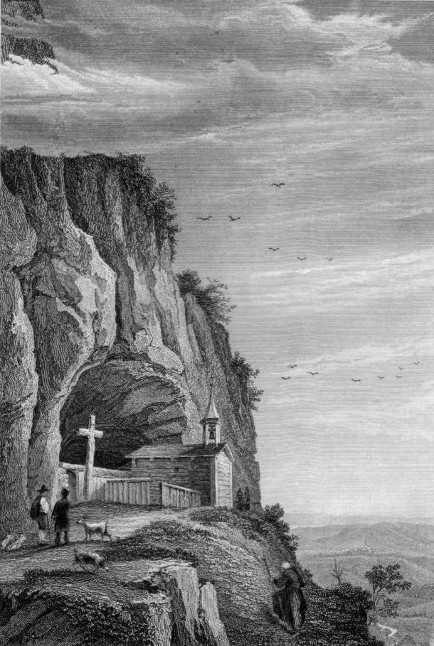

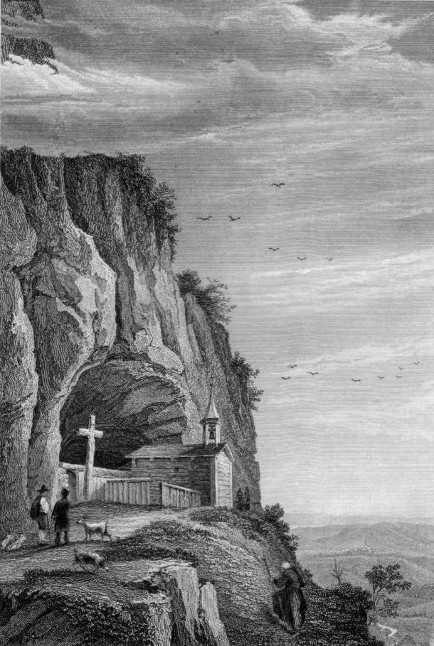

La

Tour de Brunehaut avant sa destruction

Préface

Nous

donnons, ici, comme nous l’avions annoncé, la deuxième moitié du dernier

roman de Charles-Antoine- Guillaume Pigault de l’Épinoy, dit Pigault-Lebrun.

Le présent deuxième tome de la Sainte-Ligue correspond en effet aux

trois derniers volumes de l’édition originale de 1829.

On se

souvient que notre héros est un certain Antoine Mouchy ; il est né

à Étampes, dont il part vers 1576, à la veille de la sixième guerre de Religion.

Après diverses aventures il revient au pays et s’achète, près d’Arpajon,

les ruines d’un château, qu’il achève de démonter, pour se construire à sa

place un manoir plus confortable. Il s’y installe avec son épouse et son

valet et ami, André.

-

La Sainte-Ligue et le château de

Brunehault

On

a déjà dit qu’il ne faut pas chercher dans ce roman des informations sur

le XVIe siècle réel du

pays étampois. Déjà, avions-nous fait remarquer, l’auteur aurait-il dû appeler

Arpajon Châtres, puisque ce ne fut qu’en 1720 que Châtres prit le

nom d’Arpajon. Dans cette deuxième partie il faut relever une autre bévue

apparente de l’auteur qui, pour les besoins de son intrigue, fait venir en

appel devant le bailli d’Étampes une

cause

d’abord jugée à Arpajon ; alors que Châtres n’a jamais fait partie du bailliage

d’Étampes.

Mais

en fait, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une erreur de l’auteur

; c’est seulement un effet de sa discrétion, parce qu’il a voulu masquer,

aux yeux du plus grand nombre, de quelle réalité étampoise de son temps il

s’était inspiré, en dépaysant son action au pays voisin d’Arpajon. Car il

faut bien reconnaître, en trame de fond secrète de ce roman, le pays étampois

de la première Restauration, de 1814 à 1830.

Le

château qu’achète et reconstruit notre héros n’est pas en réalité arpajonnais

; il est bien étampois, et on peut même préciser que c’est celui de Brunehaut,

situé dans la commune de Morigny-Champigny, qui touche Étampes au nord-est.

On

pouvait déjà le soupçonner, à un détail que donne Pigault- Lebrun sur la

Tour qui est abattue par Antoine et André à savoir qu’elle était

carrée, comme celle de Brunehaut. Or c’est justement vers cette

époque que le vicomte Charles de Viart a remanié complètement un pavillon

élevé sur ce qui restait de la très antique Tour de Brunehaut, mentionnée

depuis le XIe siècle. Il

y a élevé un manoir plus conforme aux goûts du jour,

et

qui de nos jours encore s’appelle le château de Brunehaut.

La

deuxième partie de notre roman en donne de nouveaux indices extrêmement transparents

et intéressants pour établir ce qu’était la vie intellectuelle des nouveaux

châtelains étampois du début du XIXe siècle.

Ainsi,

l’auteur n’a pu s’empêcher de glisser dans le roman quelques clins-d’œil

discrets à ses amis étampois. Par exemple, lorsqu’on cherche à occuper

la nouvelle châtelaine, qui va,

comme

une nouvelle Pénélope, broder une tapisserie, on lui achète un canevas des

plus étranges, dont le sujet vient dans le roman comme un cheveu sur la soupe

: Il déroula, devant nous, un grand canevas, sur lequel était tracé le

supplice de la reine Brunehaud. « Ah ! mon cher André, quel sujet tu as choisi

! — Vous auriez préféré les amours de Mars, et de Vénus ; mais Madame veut

réellement travailler, et j’ai dû éviter tout ce qui aurait pu vous donner

des distractions. — C’est très-bien vu, s’écria Colombe. La reine Brunehaud

t’éloignera de mon métier.

Troisième

indice. Le nouveau châtelain aime à composer des chansons, et l’auteur nous

raconte avec complaisance comment une discussion érudite à bâtons rompus

débouche sur la composition par Antoine de Mouchy d’une chanson en l’honneur

du roi Louis XII et de l’empereur Titus. Précisément, nous avons conservé

au moins une chanson composée par Charles de Viart au château de Brunehaut

en 1825 ; nous avons montré ailleurs qu’elle contient une discrète allusion

à la découverte, lors de la construction de ce château, d’une sculpture gallo-romaine

alors identifiée comme représentant le dieu Priape. Même inspiration

antique, et même goût pour les allusions discrètes.

Quatrième

indice. Le même Antoine donne le plus grand soin à la construction de son

manoir, à ses dépendances et à son jardin. Le roman s’attarde longuement

sur le charme de ces lieux, ainsi aménagés. Précisément Charles de Viart

avait conçu une telle fierté de ce qu’il avait fait à Brunehaut qu’il en

avait tiré un ouvrage intitulé Le jardiniste moderne, qui eut un grand

succès et connut deux éditions, en 1819 puis 1826, sans parler d’un plagiat

qui n’eut pas moins de succès.

Cinquième

indice. Le même Antoine songe à écrire des contes édifiants pour les enfants.

Mon bon Antoine, fais de petits contes bien gais, bien moraux, bien

catholiques, pour amuser notre enfant, quand il saura lire. Tu les feras

imprimer. Notons l’anachronisme, car il n’est guère d’ouvrages pour les

enfants qui aient été publiés à une époque aussi reculée que le XVIe

siècle.

Antoine finit pourtant par renoncer à ce projet et se rend aux arguments

de son ami André : L’ouvrage que vous méditez ne peut être bien fait que

par un adulte de quinze à seize ans, heureusement organisé : à cet âge on

est encore plein des souvenirs de l’enfance, et on n’a perdu aucune des expressions

qui lui sont propres. L’enfant qui n’entend pas bien ce qu’il lit, jette

bientôt son livre, et court à sa balle ou à son cerceau. Croyez-moi, Monsieur,

cessez de ressembler à cet homme qui sautait à la lune, et qui voulait la

prendre avec les dents. Ne tentez pas l’impossible.

Il

est difficile de ne pas voir ici une charge contre le voisin de Charles de

Viart, à savoir contre le châtelain du château de Jeurre, dont le parc jouxte

celui de Brunehaut. En effet ce n’est pas Charles de Viart qui publie alors

des contes pour les enfants prévus originellement pour les siens. C’est son

voisin Abel Dufresne de Saint-Léon, qui a donné en 1822 des Contes à Henriette

et en 1824 de Nouveaux contes à Henriette. Il vient encore

de donner, l’année précédant la Sainte-Ligue, des Contes à Henri,

et donnera encore en 1835 de Nouveaux contes à Henri. Ces ouvrages

auront tant de succès qu’ils seront traduit en anglais et réédités jusqu’aux

États-Unis. Mais ils n’ont pas l’heur, semble-t-il, de plaire à Pigault-Lebrun.

On peut se demander en effet s’ils intéressaient autant les enfants pour

qui on les achetait que ceux qui les achetaient pour eux en raison de leur

caractère pesamment édifiant.

Même

le titre qu’il envisage un temps, le premier pas de l’enfance dans la

voie du salut, semble une parodie de certains titres d’ouvrages du millionnaire

catholique Dufresne, tels que : Leçons de morale pratique à l’usage des

classes industrielles (1826), ou Agenda moral des enfants (1829).

Sixième

indice. Le roman fait allusion à d’ennuyeux voisins. Est-ce là une nouvelle

allusion aux Dufresne de Jeurre ? Il s’agit dans le roman d’un certain M.

Richoux (rappelons que les Dufresne étaient riches à millions), et

de sa femme, un peu grassouillette, qui fatigue tout le monde de ses rires

idiots ; ils ont deux filles en âge de se marier et passablement éteintes,

et un plus jeune fils particulièrement sans-gêne, sinon casse-pieds. Mais

ces derniers détails ne cadrent pas avec ce que nous savons de la famille

des Dufresne de Saint-Léon, car Abel Dufresne n’avait alors une fille et

un fils, Henriette et Henri, nés respectivement en 1817 et 1820, âgés seulement

de 12 et 9 ans à l’époque où paraît notre roman.

Il

faut donc chercher ailleurs, et nous tourner par un troisième château de

la commune de Morigny-Champigny, à savoir celui de Morigny. Il est alors

tenu par le comte Auguste de Poilloüe de Saint-Périer (1787-1870), qui précisément

se trouve alors avoir deux filles aînées en âge de se marier, Marie Euphrosyne

et Marie Eugénie, nées respectivement en 1806 et 1807, qui d’ailleurs mourront

toutes les deux jeunes, en cette même année 1829 ; puis un fils plus jeune,

René de Poilloüe de Saint-Périer (1810-1888), grand-père de son homonyme,

archéologue et historien du pays d’Étampes (1877-1950).

Septième

indice. Le châtelain du château de la Tour redoute un siège, à l’occasion

des guerres de religions qui menacent à nouveau le pays d’Étampes. Et de

fait il doit repousser l’assaut

d’une

bande de pillards. Il finit par vendre son château et part s’installer en

Suisse. On a là clairement un écho des troubles occasionnés dans le pays

d’Étampes par la Révolution puis par la chute du Premier Empire. Dufresne

de Saint-Léon, propriétaire du château de Jeurre, s’était exilé à Milan de

1792 à 1799 ; quant au château de Brunehaut, il a été occupé en 1814 par

une fraction de l’armée russe, comme le rapporte Jeanne de Poilloüe de Bonnevaux

dans une lettre qu’elle adresse à cette époque à son propre frère : « Il

y a, à Brunehaut, un mille de Tartares et de Baskirs qui sont les plus indisciplinés

et les plus pillards ; le reste est campé au-dessus de Morigny. »

Voilà

quelques-uns des indices qui dans ce roman nous ramènent à Brunehaut, c’est-à-dire

à Étampes et à Morigny- Champigny plutôt qu’à Arpajon. On pourrait sans doute

consacrer toute une étude spéciale à cette question, et plus généralement

à tout ce que reflête de l’histoire locale le fil de ce roman plein de gaieté

et de bonne humeur. Et cela d’autant plus que cette période de l’histoire

étampoise reste à étudier d’une manière plus fine et approfondie qu’elle

ne l’a été jusqu’à ce jour.

-

La Sainte-Ligue et les Mouchy d’Arpajon

Pourtant

il nous reste encore une question à examiner : pourquoi Arpajon ? Cette question

n’est pas sans rapport avec le nom même de notre héros, qui s’appelle Antoine

de Mouchy. Ce nom n’est pas choisi au hasard.

Pigault-Lebrun

fait de son héros le petit-fils imaginaire d’un personnage qui a réellement

existé, et qui a même retenu l’attention de Voltaire dans son Histoire

du Parlement de Paris, à savoir le « fameux Antoine de Mouchy ». C’est

d’ailleurs à

Voltaire

que Pigault-Lebrun emprunte l’idée que le mot même de « mouchard » proviendrait

du nom d’Antoine de Mouchy (1494-1574), théologien catholique et grand

persécuteur des huguenots, que Voltaire range au nombre honni des inquisiteurs.

Mais

pourquoi Pigault a-t-il tenu à rattacher son héros à ce personnage somme

toute relativement obscur du XVIe siècle ? Car cet Antoine de Mouchy n’est mentionné

par Voltaire que très cursivement. Et pourquoi transporte-t-il le château

de son personnage de Morigny-Champigny à Arpajon précisément ? La question

est d’autant plus troublante que les derniers seigneurs d’Arpajon ont aussi

été des ducs de Mouchy, et que

leurs

descendants sont encore possessionné à Arpajon en 1829, quand paraît notre

roman.

Depuis

1819, c’est Charles de Noailles (1771-1834) qui a hérité du titre de duc

de Mouchy. C’est lui qui vend à la commune d’Arpajon, le 18 avril 1821,

la magnifique halle médiévale qui orne encore la place du marché de cette

ville. Il est le petit-fils de Philippe de Noailles (1715-1794), premier

duc de Mouchy, maréchal de France, ambassadeur en Espagne, et de son épouse

Anne Claude Louise d’Arpajon (1729-1794), dame d’honneur de Marie-Antoinette.

De plus,

Charles de Noailles duc de Mouchy a lui-même épousé Nathalie de Laborde (1774-1835),

la plus jeune fille de Jean-Joseph de Laborde (1724-1794), financier richissime

possesseur et rénovateur d’un autre château du pays d’Étampes et non des

moindres, celui de Méréville.

Or c’est

cette Nathalie de Laborde duchesse de Mouchy, contemporaine de l’auteur,

et libertine fameuse (amante par

exemple

de René de Chateaubriand), qui fut surnommée par son entourage « la mouche

» (y compris par le dit Chateaubriand dans plusieurs de ses lettres intimes).

Voilà qui nous ramène encore dans le pays d’Étampes, par de nouvelles allusions,

qui mériteraient elles aussi des études spéciales. Sans doute Pigault- Lebrun

a-t-il été invité à Méréville en même temps que Chateaubriand en mai 1805

à l’occasion du mariage d’Alexandre de Laborde. Il est bien certain en tout

cas que

l’histoire

du XIXe siècle étampois

recèle encore, à défaut de pépites, nombre de petits secrets pittoresques.

Du reste,

bien d’autres aspects de ce roman-fleuve pourraient nourrir les recherches

de jeunes étudiants, s’il pouvait s’en trouver de nos jours qui fassent autre

chose que des rapsodies de copiés-collés.

Ainsi

l’étude des sources de Pigault-Lebrun pour la partie du roman où le héros

s’installe en Suisse. Il est bien certain par exemple qu’il a largement puisé

dans un ouvrage paru en 1825 et intitulé Un

mois en Suisse1. Nous en reprendrons d’ailleurs

quelques illustrations.

Bonne

lecture à tous.

Bernard

Gineste, janvier 2015

1 Un mois

en Suisse, ou Souvenirs d’un voyageur, recueillis par M. Hilaire Sazerac

et ornés de croquis lithographiés d’après nature par M. Édouard Pingret (4 fascicules in-folios, avec figures, planches et plan), Paris,

Sazerac et Duval, 1825.

AVIS

AU LECTEUR,

introduction,

préface, ce que l’on voudra, et ce qui aura le mérite d’être court.

Je n’ai

jamais aimé les romans historiques ; je ne les crois propres qu’à égarer

le lecteur. Quelques soins que prennent les auteurs, ils offrent presque

toujours au public un mélange de fable et d’histoire plus que difficile à

démêler.

Tous

mes principaux personnages sont historiques ; ce que je leur fais faire d’essentiel

l’est aussi : tout cela se fond dans des fictions qui rendent la vérité méconnaissable.

Voilà un grand trait de ressemblance entre moi et mes devanciers ! Mais je

veux avoir sur eux l’avantage de la bonne foi. Voulez-vous connaître les

règnes de Henri III et de Henri IV ? consultez mon

libraire,

Barba ; il vous conseillera de lire mon Histoire

de France2 ; il vous

en garantira la véracité et l’impartialité.

2 Histoire

de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu’au règne d’Henry

IV, inclusivement; avec cette épigraphe : la vérité, toute la vérité,

rien que la vérité ; par Pigault-Lebrun. 8 vol. in-8 de 600 pages chacun.

Prix 48 francs (note de l’auteur).

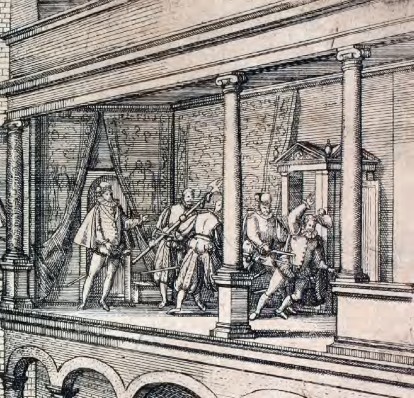

Le

château de Brunehaut vers 1808

CHAPITRE

XX

Règlement

pour l’intérieur du ménage.

Le brillant

duc de Guise n’était, en politique, qu’un homme ordinaire. Nous apprîmes,

peu de jours après notre retour à Arpajon, qu’il avait engagé le vieux cardinal

de Bourbon à se déclarer premier prince du sang, et héritier présomptif de

la couronne. Il était contre toute espèce de vraisemblance que le cardinal

succédât jamais à un prince qui avait trente ans moins que lui. Le duc de

Guise voulait donc détrôner Henri III, et renverser ensuite un vieux roi

sans vices, sans caractère, et à qui la nation ne pouvait s’attacher. On

peut arracher la couronne à son maître ; en annoncer le projet est le moyen

le plus sûr de ne pas réussir.

Les

irrésolutions continuelles du duc de Guise permirent bientôt à la faction

des Seize d’éclater. On la nomma ainsi parce qu’elle donna des chefs à chacun

des seize quartiers qui partageaient Paris. Ces chefs, aidés de l’or de l’Espagne,

firent, en peu de temps, de nombreux prosélytes à Philippe II. L’impulsion

était donnée. Il n’était plus au pouvoir du duc d’en arrêter les effets.

Les

Seize lui offrirent vingt mille hommes pour lui aider à détrôner le roi.

Il pouvait, à la tête de ses ligueurs, briser l’instrument qui l’eût placé

sur le trône. Il crut que s’unir, pour

un

moment, aux Seize, ce serait servir les projets du roi d’Espagne, et il refusa

le secours qui lui était offert. C’était commettre une faute irréparable.

Henri

III connut alors les véritables projets des Guise, de la Ligue et de Philippe

II. Il ne vit qu’un moyen d’échapper à des ennemis puissans, c’était de se

jeter dans les bras du roi de Navarre. Il lui fit proposer d’embrasser la

religion catholique, et, à cette condition, il s’engageait à le reconnaître

pour son successeur.

Henri

de Navarre pouvait, d’un mot, renverser les Guise, la Ligue, les Seize, et

le parti huguenot. Son infernale opiniâtreté le fit persévérer dans ce qu’il

appelait la religion de ses pères. Quelle religion que celle qui méconnaît

l’autorité absolue du pape, et les saints dogmes que l’Église enseigne !

Nous

gémissions, Colombe et moi, sur cet excès d’aveuglement. André prenait tout

gaiement, et philosophiquement. Il prétendait que le roi de Navarre avait

fait tout ce qu’on pouvait exiger de lui, en offrant à Henri III son épée

et toutes ses forces, pour le soutenir contre la Ligue. Je le répète : André

était entaché d’hérésie ; mais il avait su se rendre agréable à Colombe et

à moi, et il nous avait rendu tolérans tous les deux… pour lui bien entendu.

Le duc

de Guise commit une nouvelle faute en sortant de Paris. Il voulut faire voir

aux Français le cardinal de Bourbon, qui ne leur inspira d’autre sensation

que celle de la curiosité. Le duc laissait en présence ses ligueurs, qu’il

ne dirigeait plus, et les Seize, qui pouvaient tout entreprendre.

Il

avait une armée à lui, qu’il payait avec l’or de l’Espagne, et à laquelle

il ne faisait faire aucun mouvement. Elle menaçait également les huguenots

et les catholiques, qui étaient restés attachés au roi. Henri III combattit

ses ennemis par des proclamations ; on les tourna en ridicule. Il se

hâta de lever quelques troupes, et il n’avait pas de quoi les payer. Dix-huit

mille Suisses, que lui envoyaient les cantons, sur de simples promesses,

furent arrêtés par les ligueurs, qui étaient maîtres de la Bourgogne et de

la Champagne. Le roi demeura sans défense.

Catherine

de Médicis, éperdue, désespérée, courut à Reims, où étaient le ridicule cardinal

de Bourbon, et l’ambitieux, mais irrésolu, duc de Guise.

Il intima

ses ordres au roi dans un écrit, qu’il intitula Requête de la Sainte Ligue.

Il ordonnait à son maître de reprendre, de vive force, les places de sûreté,

qu’il avait abandonnées aux huguenots, par le dernier traité de paix ; de

proscrire à jamais, par un édit, la religion réformée de la surface de la

France, et de donner des gouvernemens aux princes de la maison de Lorraine,

qui n’étaient déjà que trop puissans.

Catherine

fut obligée de souscrire ces conditions au nom du roi. Si Guise eût exigé

qu’il déposât sa couronne, il aurait fallu obéir.

J’avais

tout fini avec le duc de Guise, et j’étais revenu à mes premiers sentimens

pour Henri III. Nous déplorions, Colombe et moi, les malheurs d’un prince,

à qui il était difficile d’accorder quelque estime, dans sa conduite politique

; mais qui était catholique ardent, et qui régnait d’après des droits incontestables.

Un événement heureux nous consola, au moins

pendant

quelques jours. Sixte-Quint fut porté sur la chaire de saint Pierre.

Quel

homme que ce pape, qui, de l’état le plus vil, parvint, à force de vertus,

à la première dignité de l’Eglise ! Son premier soin fut d’attaquer les huguenots,

dans les personnes de leurs chefs. Il excommunia le roi de Navarre et le

prince de Condé ; il les nomma, dans sa bulle, génération bâtarde et détestable

de la maison de Bourbon. Ce respectable pontife vécut trop peu pour le

bien de la Religion, et l’édification des fidèles.

Le roi

de Navarre crut voir toute l’Europe catholique soulevée contre lui. Son courage

infernal ne fut pas abattu. Il rassembla ses huguenots de toutes parts. La

fille de l’infâme monarque, qui avait sacrifié son salut et celui de ses

sujets à de honteuses passions, Elisabeth d’Angleterre, donna à Henri de

Navarre l’argent nécessaire pour payer ses troupes. Elle seule pouvait prêter

son appui aux autels de Baal.

Cet

hérétique se trouva bientôt à la tête d’une armée formidable. Guise entra

en campagne, et força bientôt l’ennemi de la foi à diviser ses forces. Il

fit marcher contre lui le duc de Joyeuse, qui fut le chercher jusqu’en Guyenne.

Les

deux armées se trouvèrent en présence dans les plaines de Coutras. Les drapeaux

de Joyeuse étaient consacrés par des mains saintes, et la bonne cause succomba.

Les catholiques eurent sept mille hommes tués ou blessés. Ils perdirent leur

général, ses lieutenans, leur artillerie et leurs bagages.

En apprenant

cette affreuse nouvelle, nous tombâmes à genoux, Colombe et moi, et nous

priâmes pour les martyrs, qui s’étaient sacrifiés dans cette déplorable journée.

André prétendit

que

le roi de Navarre y avait déployé les talens d’un général consommé, et la

valeur du plus intrépide soldat. « Eh ! comment, m’écriai-je, les catholiques

pouvaient-ils gagner cette bataille ? les huguenots étaient commandés par

Satan en personne. — Mais, me répondit André, en souriant, Satan commandait

aussi à Saint-Denis, à Dreux, à Montcontour, et les réformés furent vaincus.

— Du moins ne se déshonorèrent-ils pas en courant, du champ de bataille,

se livrer à des amours illicites, et c’est ce qu’a fait votre roi de Navarre.

— Monsieur, quand on est vaincu, on ne pense qu’à fuir. — Le Béarnais et

la comtesse de Grammont finiront mal, je vous le prédis. — Je vous crois,

Monsieur. Comment résisterais-je à un prophète de vingt-un ans, beau comme

Adonis, et qu’inspirent les Grâces ?

— On

ne peut raisonner avec cet homme-là. »

Je pris

la main de Colombe, et je la conduisis dans nos bosquets. Nous y oubliâmes

et ma prophétie, et le reste du monde.

Bientôt

notre maison fut terminée, et nous nous empressâmes de nous y installer.

André, homme unique en plus d’un genre, avait tout prévu, et nous trouvions,

sous notre main, ce que nous pouvions désirer. Chaque objet avait, pour

nous, un air d’élégance et de nouveauté : André avait fait venir tout

de Paris.

Sa prévoyance

s’était particulièrement exercée dans notre chambre à coucher. Nous y trouvâmes

jusqu’à une glace de Venise, de deux pieds en carré, ma foi. Colombe s’y

arrêta pendant quelques minutes. Elle examinait la glace, disait-elle ; elle

n’en avait jamais vu de cette beauté… Est-ce bien la glace qu’elle regardait

?

Du

haut de la nouvelle tour la vue était belle et variée. Une espèce de je ne

sais quoi, nous y offrait un abri contre le soleil et la pluie. Des rideaux

étaient destinés à nous garantir des regards indiscrets. C’est charmant !

c’est charmant ! s’écriait Colombe à chaque pas, et André jouissait ! Le

suffrage de Colombe était la récompense de ses travaux.

Il s’était

logé modestement ; mais il avait réuni dans sa chambre tout ce qui pouvait

la rendre agréable. Il n’avait rien oublié : je remarquai une porte de dégagement,

qui ouvrait sur un corridor, au bout duquel était la chambre de Claire. Je

ne lui demandais rien ; il se hâta de me faire voir un escalier dérobé, qui

était près de cette porte, et par lequel il monterait et descendrait, sans

craindre de nous déranger.

Nous

avions vu faire tout cela ; mais le sentiment de la propriété nous était

encore inconnu. Il commença à se faire sentir du moment où nous prîmes possession

de notre domaine. Ce sentiment-là fait trouver une chaumière charmante, et

notre maison était digne d’un plus grand seigneur que moi.

Nous

trouvions, à chaque pas, des jouissances nouvelles ; des remises, des écuries,

une basse-cour, cachée par un mur, qui bientôt se déroberait lui-même sous

le lierre et le chèvrefeuille qui commençaient à le couvrir ; une avant-cour,

dont le pourtour était garni de fleurs odoriférantes ; un ruisseau, de l’eau

la plus belle, qui serpentait sous nos pas, qui arrosait un jardin potager,

déjà en plein rapport, qui formait un étang, prêt à recevoir la barque légère,

où je promènerais Colombe, qui enfin était rendu à sa source, après avoir

traversé dans tous les sens, des bosquets délicieux ; tout se réunissait

pour faire de notre domaine un séjour enchanteur.

Le

bras de Colombe était encore passé sous le mien ; je tenais sa main, je sentais

battre son pouls. Son mouvement accéléré, la rougeur qui ajoutait quelque

chose au coloris de la pêche, exprimaient la vive satisfaction qu’éprouvait

la femme charmante, et son bonheur ajoutait au mien. Je voulus le faire partager

à tout ce qui nous entourait.

« Mon

ami André, Claire nous a suffi pendant que nous habitions la petite maison

d’Arpajon. Notre nouveau local exige des travaux, qui sont au-dessus de ses

forces. — Monsieur, l’observation est très-juste ; mais j’ai voulu vous laisser

le plaisir de la faire. — Il faut lui donner une femme, qui sera chargée

des gros ouvrages de la maison, et qui lui sera soumise. Tu mettras à la

basse-cour, une fille qui entende bien cette partie-là, et tu ne choisiras

pas de ces jolies figures, qui récréent la vue, et qui ne coûtent pas plus

que d’autres : nous en avons assez d’une. » André avait commencé par sourire

en m’écoutant ; mes derniers mots lui donnèrent un air sérieux et réfléchi.

Il se remit bientôt.

« Monsieur,

me dit-il, ces deux femmes-là ne suffiront pas. Il vous y faut un domestique,

pour soigner vos mules, votre cheval, la voiture, et vous conduire, quand

vous voudrez aller à Paris ou ailleurs. Vous pouvez vous permettre cette

dépense-là ; vous avez deux mille livres de rente, et douze mille autres

en caisse, tous les mémoires payés. — Tu as raison, mon ami, je ne peux me

passer d’un domestique ; je suis bien aise, d’ailleurs, d’avoir quelqu’un

qui porte ma livrée. — Hé ! Monsieur, en avez-vous une ? — Rien ne t’embarrasse

; tu me la feras. — Y pensez-vous, Monsieur ? — Je suis noble. — Vous n’êtes

pas gentilhomme. Un corbeau entendit chanter le rossignol, et voulut chanter

comme lui. Il croassa, et fut bafoué par les

oiseaux

de la forêt. — André, tu as plus de bon sens que moi.

— Je

ne dis pas cela, Monsieur. — Moi, je le sens. Allons, allons, pas de livrée.

»

«

Vas3 à Arpajon, et tâche de

te procurer les trois sujets dont nous avons besoin. — Vous les aurez ce

soir. — …Ah ! dis-moi donc, André… que ferons-nous des douze mille livres

que tu as en caisse ? — Monsieur, vous ne tarderez pas à être atteint de

la maladie, qui attaque tous les propriétaires : vous voudrez vous agrandir.

Quelqu’un de vos voisins jouera à la prime, ou voudra avoir un équipage de

chasse, ou acheter à Paris la fidélité d’une femme, qui n’est jamais

fidèle, par la raison qu’on la paye. Nous profiterons des folies

du voisin. A ce soir, Monsieur. »

En

effet, il m’amena dans la journée, deux filles d’une figure fort ordinaire,

et un valet qui ne pouvait donner de tentations à Claire. Voilà notre maison

montée. Jouissons, sans ostentation de tous les avantages que mon patron4 m’a accordés.

Le malheur

développe le jugement et forme la raison. Sous ces deux rapports. Colombe

était très-avancée pour son âge.

« Mon

Antoine, me dit-elle un jour, nous vivons à l’heure, à la minute ; nous nous

demandons souvent ce que nous allons faire, et cette manière d’être ne vaut

rien. Il faut régler invariablement l’emploi de nos journées. Établissons,

dans nos travaux et nos plaisirs, une variété qui éloigne l’ennui, et on

s’ennuie nécessairement, quand on se demande ce qu’on fera. — Moi, Colombe,

m’ennuyer auprès de toi ! — Oui, mon ami, quand on passe sa vie ensemble,

on n’a pas toujours quelque chose de

3 Sic (B.G.)

4 À savoir

son saint patron saint Antoine de Padoue (B. G.).

nouveau

à se dire. Que fait-on, quand la conversation est tombée, et qu’on ne s’occupe

pas ? — On bâille, répondit André, Madame a raison, Monsieur. L’homme qui

sait établir l’ordre dans sa maison, peut gouverner un royaume ; il y a la

différence du petit au grand, je le sais ; mais est-il impossible qu’un bon

peintre en miniature, devienne un grand peintre d’histoire ? si j’étais roi,

et qu’on me proposât quelqu’un pour remplacer un ministre, comme il y en

a tant, voilà les questions que je ferais : a-t-il de l’intelligence et de

la probité ? ces deux qualités sont indispensables dans un homme public.

Si on me répondait affirmativement, je demanderais s’il a de l’ordre dans

sa conduite, si sa femme, ses enfans, remplissent exactement les devoirs

que leur position leur impose. Comment un homme qui ne sait pas gouverner

sa famille, maintiendrait-il une foule d’employés dans le devoir ? je voudrais

savoir enfin, si ses valets sont affables envers les étrangers. Si personne

ne se plaignait d’eux, j’en conclurais que ses commis ne seraient pas arrogans.

« —

Quels contes tu nous fais là, André ! tu sais bien que je ne serai jamais

ministre. — Conduisez-vous donc, comme si vous deviez l’être.

« Madame

ne vous a pas proposé de régler l’emploi de vos journées, sans avoir arrêté

un plan ; priez-la de vous le communiquer. — Parle, ma Colombe. La sagesse

perdra son austérité, en prenant, pour organe, cette bouche charmante.

« —

Mon ami, nous consacrons à la prière, le moment de notre réveil. — Oh ! c’est

un devoir sacré. — Nous donnons une heure à la promenade, dans nos bosquets,

ou sur notre étang, quand la nacelle y sera lancée. — Oui, l’air du matin

est bienfaisant. — Nous rentrons, et nous déjeûnons gaîment. —

On

est toujours de bonne humeur, quand on est heureux. — Nous montons chez nous.

Tu écris… — Oui, je compose un ouvrage qui prouve clairement que le Béarnais

est un suppôt de l’enfer. — Moi, je fais de la tapisserie. — À merveille

: c’est l’occupation des grandes dames, et même des princesses. — À midi,

nous dînons. — Oh, c’est trop juste. — Nous faisons une seconde promenade,

et nous la prolongeons un peu. — Oui, la balançoire, le jeu de raquettes

font digérer facilement. — Nous rentrons. Je reprends mon aiguille, et tu

me fais une lecture pieuse. — L’Ange-Conducteur, le Guide du Pécheur…

— Les Œuvres de Sainte Thérèse. Elle apprend à aimer Dieu, et par conséquent

l’objet auquel il nous a unis. — Après, ma Colombe ? — Oh, alors, nous causons.

— Oui, nous causons vivement. — Ou avec calme ; mais il me semble qu’après

une privation de quelques heures, on a nécessairement quelque chose à se

dire. — Nous voilà arrivés à six heures du soir. — Tu comptes avec André.

— Oh, je ne compterai jamais avec lui.

-

Prenez garde, Monsieur. Vous en rapporter

aveuglément à moi, ce serait manquer d’ordre dans votre conduite, et il faut

qu’un ministre en ait. — Va te promener, avec tes plaisanteries.

«

Et puis, Monsieur, il faut pour ma tranquillité, que mes mémoires soient

arrêtés. — Je compterai tous les matins avec Claire… — Je le crois. — Et

tous les soirs avec vous. — Ma Colombe, il est six heures. — Tu me donnes

une leçon d’écriture : j’en ai besoin, puisque je n’ai pas osé écrire les

statuts que je te propose. Nous soupons ensuite, et nous allons prendre le

frais, et contempler la lune, quand elle paraîtra : c’est l’astre des amans….

— Et je serai toujours le tien. » Un doux baiser, donné par Colombe, interrompit

pour un moment la conversation.

«

Colombe, il est sept heures. — Nous entrons dans l’oratoire du bosquet, dédié

à Saint-Antoine. Nous y remercions le ciel des jours heureux qu’il nous a

dispensés, et nous le supplions de nous en accorder un grand nombre d’autres.

— Mais, Madame, ne se couchera-t-on pas à la tour ? — À huit heures, mon

ami.

-

Pour se lever à six. Cet article peut passer.

»

André

et moi, employâmes le reste de la soirée à faire des copies de ce règlement,

dicté par la sagesse, et Colombe nous reprenait, quand nous nous trompions.

Nous en attachâmes des copies partout, depuis la cave, jusqu’aux galetas

où logeaient nos domestiques subalternes, prévoyance fort inutile, puisqu’ils

ne savaient pas lire ; mais Colombe l’ordonna ainsi.

André

voulut être le législateur de l’écurie, de la basse-cour et de la cuisine.

Il rédigea des statuts, qu’il mit en harmonie avec ceux de Colombe, en ce

qui concernait les heures des repas. Les autres articles réglaient ce que

chacun ferait provisoirement, pour qu’il n’y eût jamais de retard dans le

service.

Il rassembla,

autour de lui, tout son monde ; monta sur une chaise, et lut, deux fois,

le code qu’il venait d’imaginer, avec un sérieux imperturbable.

Le lendemain,

le règlement fut mis en vigueur. Les meilleures lois ne sont pas celles qui

paraissent dictées par la sagesse ; mais celles qui conviennent le mieux

aux mœurs, aux goûts, aux habitudes du peuple qu’elles doivent gouverner.

Notre promenade du matin fut prolongée au-delà du terme fixé. Nous folâtrions,

nous courions, et quand-la beauté fuit devant l’amour, c’est toujours pour

se laisser prendre. La cloche nous avait appelés deux fois au déjeuner, et

nous ne l’avions pas

entendue.

Il y avait un cadran solaire dans le jardin ; mais je ne pouvais le porter

sous mon bras à la promenade.

Le déjeuner

était froid. Claire fronçait le sourcil. André riait. Colombe réfléchissait,

moi je me mis à table. C’est souvent là que viennent les lionnes idées. Colombe

y trouva un article additionnel, dont l’expérience venait de démontrer la

nécessité. II fut arrêté, que mon valet viendrait, d’heure en heure, nous

avertir de ce que nous devions faire.

Nous

montâmes chez nous. Je commençai l’exorde de mon mémoire contre les huguenots

et leur chef. Colombe devait faire de la tapisserie ; il ne lui manquait

qu’un métier, du canevas et de la laine. « Ma chère amie, lui dis-je, la

nymphe Égérie dicta des lois à Numa-Pompilius ; mais il fallut du temps pour

les mettre à exécution. » II fut décidé que celle de l’article IV serait

remise au lendemain.

J’appelai

André et je lui contai notre mésaventure. « Je n’ai pas été plus chanceux

que madame, nous dit-il. Je me suis déjà trouvé en contradiction avec moi-même.

Il n’est pas si aisé qu’on se l’imagine de faire des lois, et tout le monde

veut être député aux états-généraux. »

Il monta

à cheval, pour aller chercher à Paris les ustensiles propres à faire de la

tapisserie. Il y a huit lieues d’Arpajon à Paris. Il ne pouvait être de retour

que le lendemain. Colombe fut obligée d’ajourner, jusqu’au surlendemain,

la mise en activité de son règlement, et je lui fis remarquer qu’on se passe

facilement de lois, quand on est soumis à la nature et à l’amour. En effet,

cette journée et une partie de celle qui la suivit s’écoulèrent aussi doucement

que celles qui les avaient précédées.

André

entra dans la cour, à peu près à l’heure où nous l’attendions. Claire accourut

pour lui tenir l’étrier. Mon valet que ce soin regardait particulièrement,

arriva trop tard ; mais il n’avait pas de raison de se presser, il détacha

les paquets qui surchargeaient le devant et le derrière de la selle. Que

de choses André nous apportait ! il nous dit qu’il se plaisait à la tour,

qu’il n’aimait pas à découcher, il avait de bonnes raisons pour cela, et

qu’il avait tâché de tout prévoir.

Il remit

un paquet à Claire, qui, le dimanche suivant, était parée d’un juste et d’une

jupe que je ne lui avais pas vus encore. Il donna au valet un sac rempli

d’objets à l’usage de la cuisine, et il monta à notre chambre ce qui devait

assurer l’exécution du règlement.

Il déroula,

devant nous, un grand canevas, sur lequel était tracé le supplice de la reine

Brunehaud. « Ah ! mon cher André, quel sujet tu as choisi ! — Vous auriez

préféré les amours de Mars, et de Vénus ; mais Madame veut réellement travailler,

et j’ai dû éviter tout ce qui aurait pu vous donner des distractions. C’est

très-bien vu, s’écria Colombe. La reine Brunehaud t’éloignera de mon métier.

Que renferme ce paquet-là, André ?

« Madame,

vous avez décrété que de deux à quatre heures, Monsieur vous ferait une lecture

pieuse, et pour cela il faut des livres. — Étourdie ! j’ai oublié l’essentiel.

— Vous avez cela de commun, Madame, avec beaucoup de législateurs. De là,

tous ces amendemens qui ressassent nos lois, comme une ravaudeuse bouche

des trous. Les fils paraissent ; mais cela va toujours.

« Voilà

l’Ange conducteur, le Guide du pécheur, et les Œuvres de sainte Thérèse,

en cinq volumes, bien gros et bien

larges.

J’y ai jeté les yeux, et je crois que lorsque vous serez à la fin, vous recommencerez.

Il y a de l’amour là-dedans, il y en a ! ce livre-là deviendra votre bréviaire.

« Vous

ne folâtrerez pas toujours pendant vos promenades, et je vous apporte de

quoi charmer vos momens de repos. — Qu’est-ce ? — Ronsard, Jodelle et Belleau.

C’est ce que nous avons de plus distingué dans la littérature française.

Il est charmant, m’écriai-je. — Il est unique, répondit Colombe. »

« Mon

bon Antoine, demain nous exécuterons à la lettre ce que prescrit le règlement.

Tu le veux bien, mon ami ? — Puis-je avoir d’autre volonté que la tienne

? »

En effet,

nous mîmes à l’exécution de nos lois, elle tout l’empressement d’un législateur,

moi, la docilité d’un sujet soumis.

Tout

alla à merveille jusqu’au moment où Colombe se mit à son métier. Je me plaçai

auprès d’elle, un volume de sainte Thérèse à la main. C’est celui qui est

intitulé : le Chemin de la Perfection.

L’auteur

la trouve toute entière dans l’amour de Dieu. Mais cet amour est exprimé

avec une chaleur qui tient du délire, avec une éloquence, une pureté de style

qui m’entraînaient. Je retrouvais mon cœur à chaque paragraphe, à chaque

ligne, à chaque mot. Bientôt ma main, qui était libre, se trouva sur l’épaule

de Colombe. « Otez votre main, Monsieur ; vous m’empêchez de travailler.

»

Je 1’ôtais,

je la replaçais… Le livre tomba… Colombe, dépitée, fit un mouvement, et se

piqua le doigt. Son sang coula ;

je

voulus l’étancher ; elle se dégagea et s’enfuit. Je courus sur ses pas ;

elle était déjà loin.

Je la

cherchai de tous les côtés. Je l’aperçus enfin dans la partie la plus épaisse

de nos bosquets. Elle me fit signe de me taire, et de m’approcher sans bruit.

Qu’a-t-elle vu, que veut-elle me faire voir ? un nid d’oiseaux, peut-être.

C’était

André, c’était Claire, qui nous croyaient fidèles aux statuts, et occupés

dans notre chambre. Ils avaient, probablement, leur petit code à eux, et

ils exécutaient, avec sécurité, l’article qui leur prescrivait la promenade,

quand nous étions chez nous. Cet article permettait certaines libertés, qui

n’avaient rien de scandaleux, mais qui annonçaient une union intime.

Nous

découvrions tout à travers une touffe de lilas. Je prévis que la scène pourrait

s’animer davantage, et je toussai, pour avertir mon bon André. Il enfila

une allée, Claire une autre, et ils disparurent.

La physionomie

de Colombe exprimait la colère. Je cherchai à la calmer ; elle éclata. «

Cela est affreux, abominable. — Un peu de charité, ma bonne amie. Ne nous

arrêtons pas à la paille, qui est dans l’œil du voisin. — C’est la poutre,

Monsieur, que j’y vois. — Modère-toi, ma chère Colombe, et réfléchis. André

ne peut reprendre sa femme, tu le sais, et il n’est pas de marbre.

— Claire

n’a pas d’excuse à donner. — Elle était, peut-être, sans expérience. — Je

la soupçonne d’en avoir beaucoup. — On a pardonné à Madeleine. — Mais elle

s’est convertie. — Elle était majeure alors, et savons-nous ce que fera

Claire, quand elle aura quarante ans. — Pas de mauvaise plaisanterie, Monsieur.

Je vous déclare que je ne veux pas de ce désordre-là

chez

nous. » — Tu pourrais exiger, Colombe, que je me séparasse d’André, qui m’a

rendu les plus importans services, qui est mon véritable ami, et dont, hier

encore, tu louais l’intelligence, l’activité, le zèle ! — Il fut un temps,

Monsieur, où loin de combattre mes désirs, vous vous empressiez de les prévenir.

— Tu me dis vous, Colombe, pour la première fois ! Ah quel mal tu

me fais ! — Hé, croyez-vous, Monsieur, que je ne souffre pas de la résistance

que vous m’opposez ?... Ah, tu n’es plus mon Antoine… les hommes sont inconstans,

perfides, cruel ! — Tu pleures, ma Colombe !... ils partiront. »

Je la

quittai, désolé, affligé de ce qu’elle exigeait de moi, et surtout de la

froideur qu’elle m’avait marquée. J’allai chercher André, et jamais, je crois,

aucun homme ne fut aussi embarrassé que moi. Je ne le trouvai point, et je

revins auprès de Colombe, mécontent, et presqu’irrité. Je sentais qu’il n’eût

fallu qu’un mot désobligeant, de sa part, pour me faire éclater. Nous marchions

l’un à côté de l’autre, sans nous parler. Peut-être en avions-nous une égale

envie : le difficile était de commencer. Je me laissai aller sur un banc

de gazon ; elle s’assit près de moi. Elle prit ma main ; je ne la retirai

pas. Elle me regarda avec une douceur, un charme !... J’allais tomber à ses

pieds. Je me levai ; elle me suivit. « Croyez-vous, me dit-elle, à demi-voix,

que j’aie la coupable prétention de vouloir mener mon mari ? Je n’ai rien

pensé, je n’ai rien dit, je n’ai rien voulu que pour venger la Religion outragée.

— Rappelez-vous, Colombe, que trois fois nous avons été bien près, à la Rochelle,

de l’outrager nous- mêmes, et que le ciel ne nous a pas chargés du soin de

sa vengeance. » Nous tournâmes nos pas vers la maison, en gardant le plus

profond silence. C’était l’heure du dîner.

Rien

n’était préparé pour nous recevoir. La grosse servante nous servit des mets

brûlés, ou à demi-cuits. Il fallut manger, cependant, pour avoir l’air de

faire quelque chose, qui nous dispensât de parler. En sortant de table, un

homme se présenta à moi. Il venait d’Arpajon, et il me remit une lettre.

Je reconnus l’écriture d’André. Je la lus à voix basse, et je la passai

à Colombe.

« Monsieur,

« Je

suis revenu sur mes pas dans les bosquets, et j’ai entendu votre conversation

avec madame. J’avoue que la conduite de Claire et la mienne sont répréhensibles

; mais nous sommes jugés avec une rigueur qui m’a étonné. La prudence avait

dirigé nos démarches jusqu’alors. Notre secret n’est connu encore que de

vous et de madame, et elle a oublié le précepte du Sauveur à l’égard de la

femme adultère : Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première

pierre. » Que celui de vous, qui est sans péché, répéta Colombe. Elle se

tut.

« J’ai

emporté cent pistoles, pour me tenir lieu des gages qui n’ont pas été arrêtés

entre nous, et sur lesquels je n’ai rien reçu. Si madame juge que ce soit

trop, je lui renverrai ce qu’elle ordonnera.

« Nous

sommes établis dans votre maison d’Arpajon, dont le bail n’est pas expiré.

Nous en sortirons si madame l’exige. » — Pourquoi donc moi, toujours moi

!

« Mon

cœur est brisé ; mais j’ai emporté la consolation de n’être pas un objet

de discorde entre deux époux si bien assortis. Je désire que mes services

ne leur soient jamais

nécessaires.

Si cela arrivait, qu’ils disent un mot, et je vole auprès d’eux. »

Colombe

fondait en larmes. Elle me prit la main, me conduisit dans notre chambre,

et me fit mettre à genoux auprès d’elle.

« Mon

ami, prions nos patrons de nous éclairer. Que t’a dit saint Antoine ? — Que

j’ai brisé le cœur de mon pauvre André. Que t’a dit sainte Colombe ? — Elle

m’a répété le précepte de l’Évangile : Que celui de vous qui est sans péché…

— Colombe, c’est nous ordonner d’être indulgens. — Mon ami, prends ta voiture,

et va les chercher. »

Je m’élançai

dans ses bras ; elle me pressa contre son cœur. Notre raccommodement fut

délicieux, complet. Je ne prévoyais pas le charme d’un raccommodement ; mais

que les momens qui l’avaient précédé avaient été cruels ! « Colombe, je t’en

supplie, n’ayons plus à nous raccommoder. »

Je volai

à Arpajon. J’embrassai André comme un frère chéri, qu’on croyait perdu, et

qu’on vient de retrouver. Je crois que j’embrassai Claire aussi.

André

voulut parler ; je ne l’écoutai pas. Je les poussai tous deux dans la voiture

; j’y montai après eux, et je les ramenai au galop à la tour. Colombe nous

attendait.

Elle

nous reçut avec un air solennel, et nous conduisit, en silence, à l’oratoire

de saint Antoine. Elle en ferma la porte sur nous. Son teint et ses yeux

s’animèrent. Je crus voir une femme inspirée, une seconde sainte Thérèse.

« Pécheurs,

tombez à genoux ; priez le Ciel d’oublier vos égaremens passés, et puisse-t-il

vous pardonner, comme je vous

pardonne.

Jurez-lui, mon cher André, de réparer l’honneur de cette fille, s’il lui

plaît d’appeler votre femme à lui, et, qu’en attendant, votre amour sera

chaste, comme le fut le nôtre, avant que nous fussions unis en légitimes

nœuds. »

Le double

serment fut prononcé à haute voix, et Colombe leur donna le baiser de paix.

« Souvenez-vous toujours, leur dit-elle en sortant, que si vous manquez à

vos promesses, ce n’est pas moi que vous tromperez. J’ai mis ma conscience

en repos ; je ne peux rien faire de plus. »

Le

moulin de Brunehaut vers 1808 (dessin de Bourgeois)

CHAPITRE

XXI.

Journée

des barricades,

et

autres événemens plus gais.

L’ordre,

la paix, la gaîté étaient rétablis dans la maison. Colombe et moi nous étions

heureux. Je ne sais si André et Claire tinrent leurs sermens. Du moins, aucun

nuage ne troubla la tranquillité de Colombe à cet égard.

Le règlement

fut scrupuleusement observé pendant quelques jours ; mais les meilleures

lois tombent en désuétude ; celles de Solon et de Lycurgue sont, à peu près,

perdues dans la nuit des temps.

Nous

commençâmes par nous permettre certaines petites négligences, qui semblaient

ne pas tirer à conséquence ; mais qui amenèrent insensiblement des transpositions

d’exercices, et par la suite des suppressions absolues. Une seule chose qui

n’était pas portée dans les statuts, et qui tenait de très-près à la Religion,

fut, par cela même, rigoureusement pratiquée.

André

avait fourni l’étang de fort bon poisson. Le vendredi matin, Colombe et moi,

nous nous levions de bonne heure, et

nous

allions pêcher la provision du jour et du lendemain. Quand la pêche n’était

pas heureuse, André venait se joindre à nous, et bientôt la nasse était garnie.

Il y

avait quelques écrevisses dans le ruisseau. Mais, d’après les observations

d’André, nous résolûmes de n’y pas toucher d’un an : c’était un moyen sûr

d’en avoir à foison.

Le supplice

de la reine Brunehaud attristait Colombe, et puis elle se piquait souvent

les doigts, lors même que je n’étais pas auprès d’elle. Nous savions sainte

Thérèse par cœur. Il y avait, de temps à autre, quelques momens de vide dans

la journée.

Je trouvais

que le murmure des ruisseaux flattait moins mon oreille ; Colombe eut un

petit rhume, qu’elle attribua à l’humidité de nos bosquets. Nous trouvions

toujours superbe la vue dont nous jouissions du haut de la tour ; mais il

fallait y monter.

Nous

découvrions, de là, le domaine de M. Richoux. Il était peu éloigné du nôtre

; mais la mauvaise saison approchait, et les soirées sont longues l’hiver.

Je proposai à Colombe de faire une visite à M. Richoux, « André, qui sait

tout, me dit-elle, prétend qu’il est très-bon catholique, et que cependant

il n’est pas ennemi des plaisirs. Sa femme joue très-bien à la prime... —

Et cela fait passer une heure ou deux. — On se rassemble tantôt chez eux,

tantôt chez nous. — La table de jeu est auprès du foyer... — Moi, j’y fais

cuire des marrons. — André nous choisit une bouteille de bon vin blanc...

— Les grands jours on soupe ensemble. — On peut même danser le dimanche.

— Oh, mon Antoine, on dit que c’est un péché. — Les filles de Sion ne dansaient-elles

pas devant l’Arche, au son de la harpe

du

saint roi David ? — Tu as raison, mon ami. Allons voir M. Richoux. — Partons.

»

M. Richoux

était un homme de cinquante ans, et sa femme une grosse réjouie de quarante.

Ils avaient deux filles prêtes à être mariées, et un jeune garçon d’une assez

jolie figure. Nous fûmes reçus, par ces braves gens-là, comme des voisins

avec qui on désirait faire connaissance ; mais les campagnards ont leur étiquette

comme les habitans de la ville et de la cour : il était de rigueur que nous

fissions la première visite à M. Richoux.

Nous

reconnûmes bientôt que la politique était l’affaire essentielle du mari.

C’est assez l’occupation des propriétaires, qui habitent leur manoir, et

qui ne s’y mêlent que de compter avec leur fermier. Madame Richoux riait

de tout, même d’une mouche, qui, d’un coup d’aile, lui chatouillait le bout

du nez. Ses deux grandes filles étaient assises, immobiles et droites, comme

un cierge pascal. Le petit garçon attachait un morceau de papier au bout

de la queue du chat.

Quand

on a épuisé les premiers complimens, et qu’on ne se connaît pas encore, on

ne sait que dire. Nous étions chez M. Richoux ; c’était à lui à soutenir

la conversation. Il le sentit.

Depuis

long-temps je n’avais pensé ni au roi, ni au duc de Guise, ni au Béarnais.

M. Richoux commença par nous apprendre qu’il avait à Paris un correspondant

très-instruit, qui ne lui laissait rien ignorer de ce qui concernait les

affaires d’Etat.

Il parlait

avec facilité ; il parla longtemps, et je l’écoutais avec intérêt : il m’apprenait

des choses toutes nouvelles pour moi.

Madame

Richoux savait qu’il ne voulait pas être interrompu, et dès que son mari

eut ouvert la bouche, elle avait emmené, dans une chambre haute, Colombe,

son fils et le chat. Là, elle pouvait rire à son aise. Les deux demoiselles

étaient restées sur leurs chaises, dans la plus complète immobilité.

La Sorbonne

avait publié un arrêté, qui déclarait déchus de la couronne les rois incapables

de la porter. Les rues, les places publiques, les chaires des églises retentissaient

des éloges du duc de Guise. Le décret de la Sorbonne paraissait rendu uniquement

en faveur de ce prince. Les Seize s’en étaient saisis, et voulaient l’interpréter

en faveur du roi d’Espagne. La Sorbonne, une assemblée de simples prêtres,

osait prononcer la déchéance d’un roi de France !

Les

princes Lorrains s’étaient assemblés à Nancy. Forts de l’appui du haut et

bas clergé, et de l’idolâtrie d’une grande partie de la nation, ils avaient

adressé au roi, sous le titre de requête, des ordres, dont l’exécution devait

mettre le royaume en feu. Ils exigeaient qu’il chassât de sa cour ceux dont

le bras lui était le plus nécessaire ; qu’il mit en vigueur les décrets du

concile de Trente ; qu’il rétablît l’inquisition ; qu’il sanctionnât les

entreprises de la sainte Ligue, pour le passé à le présent et l’avenir ;

enfin qu’il levât, sur les frontières de la Lorraine, une armée, dont le

commandement serait dévolu au duc de Guise. Si le roi se fût soumis à ce

que lui prescrivait cette requête, il eût signé son abdication.

Bientôt

l’intrigue et l’audace n’avaient pas suffi au duc de Guise. Il avait fait

assassiner Saint-Mégrin, un des mignons du roi. M. Richoux et moi convînmes

qu’il n’y avait pas grand mal à cela.

Le

Béarnais avait surpris, à Nérac, un zélé catholique, qui avait tenté de le

poignarder. Il lui avait pardonné, et se l’était attaché, par les moyens

de séduction, qui lui étaient familiers.

Nous

regrettâmes sincèrement que cette entreprise n’eût pas réussi : les huguenots

fussent tombés avec leur chef. Nous déplorâmes l’influence inconcevable qu’exerçait

ce prince sur tous ceux qui l’approchaient, et qui m’avait entraîné moi-même.

Nous y reconnûmes clairement l’œuvre du démon.

Enfin

M. Richoux m’apprit que le prince de Condé venait d’être empoisonné, et de

mourir à Saint-Jean d’Angély. La voix publique accusait Charlotte de la Trémouille,

son épouse.

Mon

cœur se dilata à la pensée de la mort du second chef des huguenots, et je

bénis la main qui avait servi la vraie Religion.

Le petit

garçon vint, en sautant, avertir son père que le souper était servi. M. Richoux

nous invita cordialement à le partager avec lui. Nous acceptâmes sa proposition

; mais sous la condition expresse qu’il viendrait, avec sa famille, passer

la journée du lendemain à la tour.

Nous raisonnâmes

longuement, à table, sur les événemens que

M. Richoux

m’avait appris. Il prétendait qu’ils annonçaient une suite effrayante de

calamités. Moi, je tirais, de la mort du prince de Condé, un présage certain

du triomphe de la bonne cause. Colombe étouffait des bâillemens ; madame

Richoux riait de tout, et quelquefois de rien. Ses deux filles ne disaient

mot, et peut-être n’avaient pas une idée. Le petit garçon, qui n’avait plus

besoin de rien, se roulait sous la table, et s’amusait à nous pincer les

jambes.

«

Ne trouves-tu pas cette maison ennuyeuse, me demanda Colombe, quand nous

en fûmes sortis ? — Ma chère amie, M. Richoux reçoit exactement de Paris

la nouvelle du jour. — Oui, mais sa femme est une folle, ses filles des imbéciles,

et son fils un polisson très-importun. J’ai seule ce fardeau-là sur les bras,

pendant que tu jases avec le père. — Hé bien, ma Colombe, nous les recevrons

demain avec bienveillance, et nous ne retournerons plus chez eux. — Nous

ne manquerons pas de prétextes pour rester chez nous. »

Le lendemain

je racontai à André ce qui s’était passé chez M. Richoux. « Voilà, me dit-il,

de grandes nouvelles ; mais madame les a payées un peu cher. Notre règlement

est au diable, et je peux, de temps en temps, aller passer un jour à Paris.

Tout le monde s’y mêle des affaires publiques, et je crois que je me lierai

facilement avec quelqu’un qui ne soit pas enthousiaste, et qui ait le sens

commun. — Et où trouveras-tu cet homme-là ? — Sur le pavé. On se jette dans

les groupes, on écoute, et quand on a rencontré son homme, on le mène au

cabaret. — Tu iras à Paris, André. Je compte beaucoup plus sur ton discernement

que sur celui de M. Richoux. »

Les

voisins arrivèrent juste au moment où la bienséance permet de se présenter

dans une maison décente. Colombe était à peine préparée à les recevoir. André

la tira d’embarras. Il conduisit la mère à la tour, et l’y laissa avec une

lunette d’approche. Il mena ses filles dans le jardin, et les invita à faire

des bouquets. Il mit une ligne à la main du petit garçon, et lui permit de

pêcher dans l’étang.

M. Richoux

m’avait abordé, une longue lettre à la main : il venait de la recevoir de

Paris.

Les

ligueurs et les Seize avaient inondé cette ville de libelles contre le roi,

et le peuple demandait à grands cris qu’il fût arrêté et déposé. Le roi venait

de faire entrer dans la ville toutes les troupes, dont il avait pu disposer,

et ses ennemis avaient dépêché au duc de Guise un courrier, qui importait

le brevet de lieutenant-général du royaume, et une lettre qui le pressait

de se rendre, sans délai, dans la capitale. Le roi eu avait, au même instant,

fait partir deux autres, chargés de la défense expresse, adressée au duc,

d’entrer à Paris, à peine d’être poursuivi comme criminel de lèse-majesté.

Le duc

avait perdu mon estime et mon attachement, depuis que j’avais acquis la preuve

qu’il n’avait pas de religion, et qu’il n’était qu’un ambitieux, qui méditait

un crime, qu’il n’avait pas le courage de consommer. Tous mes vœux étaient

pour le roi, dans ce moment de crise.

M. Richoux

ne partageait, pas mes opinions. « Mon cher voisin, me dit-il, tout propriétaire

doit tenir à la conservation de ce qu’il a. Il est donc dans son intérêt

de s’attacher au parti le plus fort, et celui du duc de Guise doit infailliblement

triompher. »

Je le

laissai parler tant qu’il le voulut : je ne voulais pas ouvrir avec lui de

discussion politique. Presque toujours les parties s’échauffent, s’exaltent

; elles s’injurient quelquefois, et se séparent, sans avoir rien gagné l’une

sur l’autre.

La cloche

nous appela pour dîner. J’introduisis M. Richoux. Je ne voyais pas nos autres

convives. Il fallut les chercher. Colombe trouva madame Richoux, au haut

de la tour, se tenant les côtés, et riant à perdre la respiration. Elle avait

vu une aile de moulin enlever un âne, par son bât, et le faire tourner avec

elle.

Le meunier avait saisi son âne par la queue, et tout cela tournait ensemble.

André

rencontra les demoiselles endormies dans les bosquets. Il les éveilla, en

effeuillant, sur leurs figures insignifiantes, les roses qu’elles avaient

cueillies. Le petit garçon arriva, mouillé des pieds jusqu’aux hanches. Aucun

poisson n’avait mordu à sa ligne, et selon l’usage des pêcheurs malheureux,

il avait changé de place à chaque instant. Il avait vu une écrevisse en longeant

le ruisseau, puis une seconde, une troisième. Il était sauté dans l’eau,

avait tâtonné, dans tous les trous, avec le manche de sa ligne, et avait

empli d’écrevisses le seau destiné à recevoir ses carpillons. J’étais furieux

; mais je me gardai bien de le faire paraître. Je dis seulement à André,

et je le lui dis bien bas, d’aller remettre les écrevisses dans le ruisseau.

« Comment,

Fifi, s’écria madame Richoux, tu as pris tout cela ! L’aimable enfant ! Il

sait que j’aime les écrevisses à la folie ! » II n’y eut plus moyen de reculer.

Il fallut les envoyer à la cuisine. Il fallut ensuite qu’André déshabillât

Fifi. Il le fourra tout entier dans un de ses hauts-de-chausses. Madame Richoux

trouva le travestissement très-drôle, et en rit pendant un quart d’heure.

Je bouillais d’impatience, et Colombe gardait un sérieux imperturbable. C’est

tout ce que la politesse exigeait d’elle.

Comment

n’avoir pas beaucoup d’humeur ? Il était une heure, et le dîner avait été

servi à midi. Tout était froid ; on ne mangeait qu’en faisant la, grimace,

et cela n’égaie point un repas.

André

se battit les flancs pour animer la conversation, et ses efforts furent vains.

Madame Richoux elle-même cessa de rire,

et

on quitta la table, à peu de chose près, comme on s’y était mis.

Il est

cruel pour une maîtresse de maison de voir son dîner gâté. Colombe si aimante,

si communicative, allait et venait, sans objet déterminé. Je passais de monsieur

à madame Richoux, et je ne trouvais rien à leur dire : je ne pensais qu’à

mes pauvres écrevisses. Nos convives erraient, çà et là. Je crois que la

soirée leur parut aussi longue qu’à nous. Je me gardai bien de les retenir

à souper.

Ils

prirent congé de nous à la chute du jour ; Madame Richoux nous remercia,

en riant aux éclats, des agrémens que nous leur avions procurés, et ils nous

quittèrent, aussi satisfaits, probablement, de se voir libres, que nous d’en

être débarrassés.

«Mon

ami, me dit Colombe, c’est donc là ce qu’on appelle s’amuser, se distraire

? — Ma chère amie, j’ai eu de l’humeur pendant toute la journée. — Je le

crois, reprit André. La chauve-souris et l’hirondelle ne sont pas faites

pour se trouver ensemble. »

Je sentais

que la société des Richoux ne nous convenait pas, et je me promis de ne me

lier, désormais, qu’avec des gens que je connaîtrais bien. Cependant je regrettais

les feuilles de M. Richoux. Tout annonçait des troubles prochains dans Paris.

Nous n’en étions pas assez éloignés pour que je fusse tranquille sur l’avenir

de Colombe, et sur nos propriétés. « Monsieur, me dit André, je monterai

à cheval demain matin ; j’observerai tout, j’écouterai tout, et je ne crois

pas être plus maladroit que le correspondant de M. Richoux. »

Il

était absent depuis trois jours, et nous ne savions que penser de ce retard,

Colombe et moi. Je remarquai que Claire devenait rêveuse, pensive, et que

vingt fois le jour elle montait à notre observatoire. Des paysans, qui passaient

sur la grande route, nous dirent que tout était à feu et à sang dans Paris.

Colombe et moi tremblions que l’empressement, qu’avait mis André à me complaire,

ne lui eût coûté la vie. Claire ne pensait plus à nous cacher ses alarmes.

Le voilà,

le voilà, nous cria-t-elle du haut de la tour. C’était lui, en effet. Il

était couvert de poussière, et ses habits étaient en lambeaux. Il avait le

plus grand besoin de se reposer : mais il n’était pas un homme ordinaire.

Il s’oublia, pour satisfaire notre impatience. Malgré la défense du roi,

Guise entra dans Paris, et tel était son mépris pour ce prince, qu’il ne

s’était fait accompagner que de sept à huit hommes d’armes. Dès qu’il parut,

une foule innombrable l’entoura, et le salua des acclamations les plus

flatteuses. On le nommait le sauveur de la religion catholique. Ceux qui

purent l’approcher baisaient ses vêtemens, et les harnais de son cheval.

Les femmes, placées aux fenêtres, jonchaient de fleurs les rues par lesquelles

il passait.

Le maréchal

de Biron fit entrer six mille Suisses dans Paris et les conduisit au Louvre

: le roi n’osait plus confier sa personne à des Français. Le duc de Guise

rassembla les ligueurs et les seize. En moins de six heures, cent mille hommes

sont sous les armes.

Les

marchés, les places, les ports, les principales rues sont fermés par des

chaînes de fer, ou des barricades élevées avec des madriers, des tonneaux,

de la terre ou du fumier. Ces barricades sont poussées jusqu’à cinquante

pas du Louvre ; les troupes du roi sont cernées de toutes parts.

Le

tocsin sonne dans toutes les églises. Les rues sont dépavées, et une immense

quantité de grès va pleuvoir du haut des toits sur les troupes royales qui

oseront s’éloigner du Louvre. Bientôt elles sont contraintes de s’enfermer

dans ce palais.

Le roi

terrifié fait proposer un accommodement au duc de Guise. Il exige que son

titre de lieutenant-général du royaume soit confirmé par le souverain ; que

le prince rende un édit qui déclare les Bourbons, non engagés dans les ordres,

incapables de succéder aux Valois ; que cet édit soit enregistré, sans le

moindre délai, au parlement de Paris ; que les troupes de la maison du roi

soient licenciées ; que les Parisiens reçoivent des sûretés, pour l’avenir,

et que six places de guerre soient immédiatement livrées à la ligue.

Le roi

eut la bassesse de se soumettre à ces conditions infamantes. Mais il sortit

furtivement de Paris, et on ignore encore dans celte ville, où il s’est réfugié.

Le duc

de Guise est maître, en ce moment, du Louvre, de la Bastille, de l’Arsenal,

des deux Châtelets, du Temple, de l’Hôtel-de-Ville, de Charenton, Saint-Cloud,

Pontoise, Corbeil et du cours de la Seine.

« Hé

quoi, m’écriai-je, il est tout puissant à Paris ; il a réduit son souverain

à prendre la fuite, et il n’ose se faire proclamer roi. J’ai bien jugé cet

homme : il n’a pas plus d’énergie que de religion. Mais comment se fait-il,

André, que tes vêtemens soient dans ce triste état, puisqu’on ne s’est pas

battu ? — Cela pouvait arriver, Monsieur, et vous savez que je n’aime ni

le fer, ni la poudre à canon. Quand j’ai entendu sonner le tocsin, je me

suis blotti dans le grenier de Mortier ; je m’y suis caché sous de

vieux

bois, et les clous et la poussière m’ont mis dans l’état où vous me voyez.

« —

Oh, ce duc de Guise, ce duc de Guise ! L’ambition, l’orgueil, l’audace et

la pusillanimité percent dans toutes ses actions ! — Monsieur, vous vous

êtes formé sur ce prince, une opinion que beaucoup de gens partageront avec

vous ; mais qui, permettez-moi de vous le dire, ne me paraît pas fondée.

— Pourquoi cela, André ?

« —

Monsieur, je n’ai pas passé trois jours dans le grenier de Mortier. J’ai

vu, j’ai écouté et j’ai réfléchi. Le duc a nommé le cardinal de Bourbon premier

prince du sang, et il en a fait l’héritier de la couronne. Peut-il la mettre

sur sa tête avant la mort de ce prélat, courbé sous le poids des années ?

Je crois, d’ailleurs, que ce coup d’éclat, qui n’est prévu de personne, pourrait

l’exposer aux plus graves dangers. J’ai reconnu que le cardinal est aimé

des ligueurs. Mais les seize forment un parti très-puissant dans la capitale,

et vous savez, mieux que moi, Monsieur, qu’ils sont vendus au roi d’Espagne,

dont les intérêts sont opposés à ceux du duc de Guise. Enfin, le parlement

de Paris s’est prononcé hautement contre la journée des barricades. Le duc

a donc les plus fortes raisons d’attendre, et il attend. — Mon cher Antoine,

me dit Colombe, on ne se battra donc que contre les huguenots, et ils se

tiennent dans le midi de la France. Cette maison, ces alentours si jolis,

que tu t’es complu à élever et à embellir pour moi, continuera d’être l’asile

du bonheur et de la paix. Mais plus de voisins, mon tendre ami. Que nous

faut-il à tous deux ? de l’amour, et dans notre intérieur des occupations

que le moment fera naître : on fait toujours avec plaisir ce qui n’a pas

été arrêté de la veille. Je reconnais, et j’avoue humblement que mes statuts

étaient plutôt l’ouvrage de

ma

vanité que de ma raison. Pardonne-moi, mon cher ami, d’avoir voulu être législateur

à dix-neuf ans. Je ne m’en souviendrai que pour être modeste à l’avenir,

et me borner à répandre sur ta vie le bonheur dont tu embellis la mienne.

Prions sainte Colombe et saint Antoine d’éloigner de nous le théâtre de la

guerre ; de nous maintenir dans ce calme de l’âme, si préférable aux jouissances

orageuses des passions ; de veiller sur le fruit précieux que je crois porter

dans mon sein ; de nous faire la grâce de l’élever dans la religion catholique,

apostolique et romaine, et dans la haine des huguenots. ».

J’étais

muet d’étonnement ; j’étais ivre de plaisir… « Serait-il vrai, ma Colombe

? une nouvelle source de jouissances s’ouvrirait pour nous ! Ah, parle, mon

ange, confirme le bonheur que tu viens de me laisser pressentir. »

Nous

rassemblâmes, nous commentâmes les observations qu’elle avait faites. J’en

conclus que je pouvais prétendre à l’honneur, à la félicité d’être père.

Nous

avions chanté un te Deum le jour de notre mariage ; nous en chantâmes

un second pour en célébrer les suites heureuses. Colombe envoya notre valet

acheter à Arpajon le plus gros cierge qu’il y trouverait ; elle fit une couronne

qu’elle orna de ce qu’elle avait de plus précieux ; elle prit une jupe de

velours, dont elle se parait aux grands jours, et nous courûmes ensemble

à l’oratoire du bosquet.

Nous

décorâmes saint Antoine de la parure qui lui était destinée : jamais, de

son vivant, il n’avait été si beau. Nous allumâmes le cierge qui venait d’arriver,

et nous chantâmes des cantiques d’action de, grâces, que nous adressâmes

à mon patron : c’est à lui que je devais tout ce qui m’était arrivé

d’heureux,

depuis qu’il m’avait fait naître. C’est lui qui me donnera un fils qu’il

conduira, par la main, à la béatitude- éternelle. Ainsi soit-il.

André

suivait tous nos mouvemens. Tantôt il souriait : tantôt il paraissait rêver.

« Ah, dit-il, ce qui fait le bonheur d’une femme en jette une autre dans

d’étranges embarras, et une cérémonie de plus ou de moins fait toute la différence

que la société établit entre elles. — Une cérémonie, André ! dis un sacrement.

— C’est une terrible chose, Monsieur, que la force des circonstances ! Vous

avez été marié deux fois, et vous vous en félicitez ; je ne l’ai été qu’une,

et j’ai lieu de m’en repentir : une femme qui fait des enfans avec monsieur

Scaramouche !...

« Ah,

quelle idée me frappe en ce moment !.... Comment ne s’est-elle pas présentée

plutôt ! J’ai épousé une huguenote, et je suis catholique. Un ministre huguenot

nous a mariés à la Rochelle, et ce mariage-là est nul, de toute nullité aux

yeux de l’église P romaine. — Tu as raison, André. Cette union-là n’était

qu’un concubinage. — Le légat qui a relevé madame de ses vœux, peut, à plus

forte raison, me déclarer libre. »

Je voyais

clairement où André en voulait venir. Mais le succès de ses démarches me

paraissait fort incertain. Le duc de Guise avait eu besoin de moi, et il

m’avait fait rendre Colombe. André ne pouvait lui être d’aucune utilité,

et qu’est-ce qu’un homme inutile aux yeux d’un grand seigneur ?

« Hé,

Monsieur, je n’ai pas besoin du duc de Guise. Vous savez que les obstacles

ne m’effraient pas, et que je sais les surmonter. »

André

concevait facilement, et il exécutait de même. « Vous avez terminé, Monsieur,

votre mémoire contre le Béarnais. Il est écrit avec éloquence, et fort en

raisonnemens théologiques. Je vais à Paris, je le présente à la Sorbonne,

et je m’en déclare l’auteur. La Sorbonne me proclame une colonne de la Religion

; elle me présente au légat, ou à l’archevêque, ou à un de ses grands-vicaires,

le reste va de suite. — Mais, André, cette marche-là ressemble singulièrement

à de l’intrigue.

« —

Hé, Monsieur, ne sommes-nous pas tous, plus ou moins, des intrigans ? Tout

homme a un but. Il faut bien qu’il prenne un détour, quand il ne peut pas

y arriver en ligne droite. Par où avez-vous passé, vous-même, pour parvenir

jusqu’à Madame ?

« —

Monsieur André, je fais une autre réflexion. — Laquelle, Monsieur ? — Mon

mémoire est un chef-d’œuvre. — Je le sais bien, Monsieur. — Et vous voulez

vous en attribuer l’honneur !

-

Vous voyez, Monsieur, que je ne peux pas

faire autrement.

-

Je ne le souffrirai pas. — Ah, Monsieur !

— J’ai fait d’excellens ouvrages : les franciscains et madame la maréchale

me l’ont dit. Ils sont tous perdus ; celui-ci serait imprimé, et je n’y mettrais