|

BHASE n°9

(septembre 2014)

|

AVERTISSEMENT

|

Cette page est une simple

reversion automatique et inélégante au format html

d’un numéro du BHASE (Bulletin Historique et Archéologique du Sud-Essonne),

pour la commodité de certains internautes et usagers du Corpus Étampois.

|

|

La version authentique, originale et officielle de ce

numéro du BHASE est au format pdf

et vous pouvez la télécharger à l’adresse suivante:

|

http://www.corpusetampois.com/bhase009w.pdf

|

|

|

BHASE

n°9 (septembre 2014)

|

Préface

|

(de

l’éditeur, 2014)

|

3-5

|

|

Avis

|

(de

l’auteur, 1829)

|

9

|

|

CHAP.

Ier.

|

Mon héros

entre en scène.

|

10-25

|

|

CHAP.

II.

|

Antoine

la Mouche continue son voyage.

|

26-39

|

|

CHAP.

III.

|

Entrée

d’Antoine la Mouche à la

|

|

|

Rochelle.

|

40-67

|

|

CHAP.

IV.

|

Antoine

la Mouche et Colombe sortent de

|

|

|

la

Rochelle.

|

68-87

|

|

CHAP.

V.

|

Désespoir

et consolation de M. de la

|

|

|

Moucherie.

|

88-113

|

|

CHAP.

VI.

|

M.

de la Moucherie est ambassadeur

|

114-137

|

|

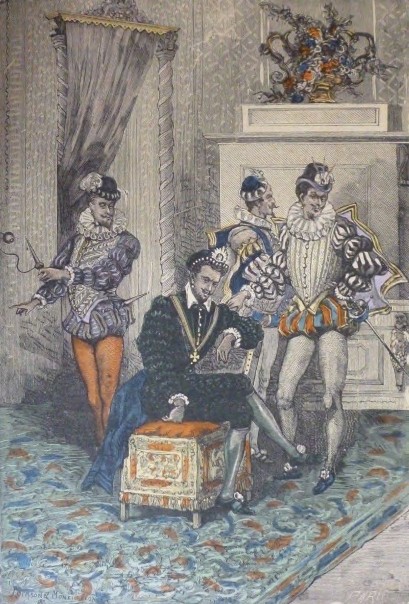

CHAP.

VII.

|

M.

de la Moucherie est introduit à la cour.

|

138-161

|

|

CHAP.

VIII.

|

Le

capitaine de la Moucherie éprouve un

|

|

|

grand

malheur.

|

162-183

|

|

CHAP.

IX.

|

Histoire

d’André.

|

184-215

|

|

CHAP.

X.

|

La

Moucherie est admis dans l’intimité

|

|

|

des

plénipotentiaires du roi.

|

216-239

|

|

CHAP.

XI.

|

Catastrophes

sur catastrophes.

|

240-261

|

|

CHAP.

XII.

|

Antoine

de Mouchy retrouve Colombe et

|

|

|

se

désespère.

|

262-277

|

|

CHAP.

XIII.

|

Suite

de la rencontre de Colombe.

|

278-287

|

|

CHAP,

XIV.

|

Départ

pour Étampes. André fait une

|

|

|

rencontre

imprévue.

|

288-307

|

|

CHAP.

XV.

|

Arrivée

de notre héros à Étampes

|

308-331

|

|

CHAP.

XVI.

|

M.

de la Tour fait un voyage.

|

332-357

|

|

CHAP.

XVII

|

Second

voyage à Limoges.

|

358-383

|

|

CHAP.

XVIII.

|

Un

évêque ligueur démasqué.

|

384-407

|

|

CHAP.

XIX.

|

Faction

des Seize. Second Voyage à

|

|

|

Paris.

|

408-420

|

|

Annexe

|

Gustave

Vapereau : « Pigault-Lebrun ».

|

421-425

|

Piuault-

el run

LA SAINTE LIGUE

ou:

es Aventures d'un Étampais pendant les Guerres d t Religion

BHASE

0°9 -'D

septembre

2014 CJlJ man

ISSN

2272-0685

Publication

du Corpus Étampois

Directeur

de publication : Bernard Gineste 12 rue des Glycines, 91150 Étampes redaction@corpusetampois.com

BHASE

n°9

Bulletin

historique et archéologique du Sud-Essonne

Publié

par le Corpus Étampois

septembre

2014

L

A

SAINTE

LIGUE.,

ou

LA

MOUCHE ,

POt;

.11 :..an u 06 SUl'I.G .\ U A:'<:\ .\ LBS DC f .lA.TISMF.1

IH:

1,4 S<J Pt:RSIITIO«

liT DB t. UYPOCD1Sl6,

PA R PIG.\.ULT-LEBRU

,

M

F. >1 11• n t; 1.1 S C t1i r i: P D l l.O l"f.C ll ll J1

•·

TOME PREMIER.

PA R I

S.

J

. N. B.\.RB A, ÉDITEU R ,

OA

tE RIJ! DE CD A nTfli3' DEBR U.BB LE '.flIÉATnll

f i.41iÇA JS.

G.-E.

B ARBA FILS, ÉD ITECR ,

i.

11 Oil 8Slll8, Il, 33.

t 829.

Préface

Voici

un roman de 1829. Son personnage principal est un Étampois dont les aventures

commencent en 1576, à la veille de la sixième guerre de Religion.

C’est

le tout dernier roman d’un auteur prolixe et célèbre en son temps, Charles-Antoine-Guillaume

Pigault de l’Épinoy, dit Pigault-Lebrun (1753-1835), dramaturge,

historien, essayiste et romancier. S’il est aujourd’hui oublié, il a pourtant

été estimé et lu avec plaisir par de grands auteurs comme Stendhal, Flaubert

et Paul Valéry. Qu’on se le dise.

Le titre

complet de ce récit plein de vivacité est : La Sainte- Ligue, ou la Mouche,

pour servir de suite aux Annales du fanatisme, de la superstition et de l’hypocrisie,

par Pigault- Lebrun, membre de la Société philotechnique1. Il a été publié à Paris en 1829 par Barba, en six

volumes. Nous réunissons ici les trois premiers de ces volumes en un seul

premier tome, et nous ne donnerons la deuxième moitié dans un prochain numéro

du BHASE.

1 La Société philotechnique est une

émanation ou une continuation, comme on voudra, de la Société polytechnique

fondée par Auguste Comte.

La

redécouverte de cette œuvre et son intégration à notre Musée virtuel du Pays

d’Étampes enchantera sans doute tous les amoureux du Sud-Essonne. Pour autant,

nous ne réclamerons pas à son auteur une rigoureuse exactitude en matière

d’histoire locale ; et nous n’accableront pas le lecteur à cet égard de notes

rectificatives aussi oiseuses que fastidieuses. Il ne s’agit que d’un

roman. Son sous-titre indique assez,

d’ailleurs,

qu’il s’insère dans une longue tradition, attestée dans le monde chrétien

dès le IIe siècle de notre

ère, celle du fabliau anti-clérical.

L’auteur

veut avant tout nous distraire, et nous ne lui en demanderons pas plus. Mais

si on veut absolument trouver aussi à cet ouvrage un intérêt documentaire,

on ne doit le considérer à cet égard que comme un document intéressant l’histoire

des mentalités au début du XIXe siècle.

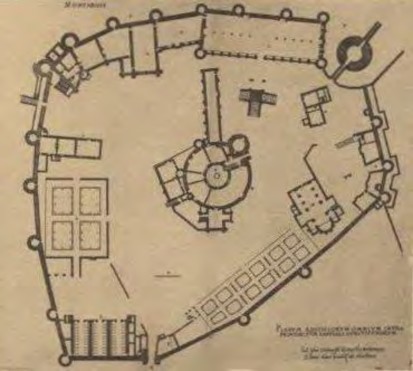

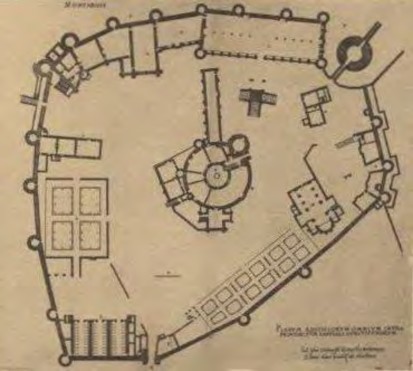

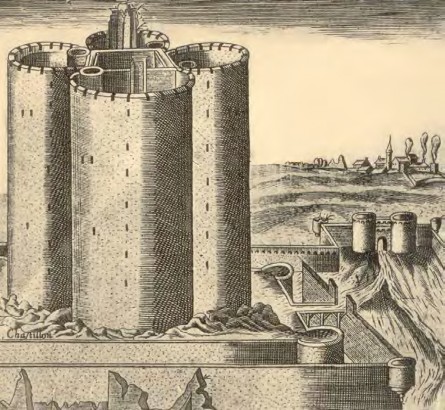

Je n’en

prendrais ici qu’un exemple, celui du traitement que fait subir notre héros

étampois à un antique château dont il s’est porté acquéreur, du côté d’Arpajon2. Il a une fière idée, des plus ingénieuses, car tellement

en avance sur son temps : c’est de le démanteler entièrement pour en vendre

les pierres, le fer et le plomb. Ainsi pourra-t-il se bâtir une belle maison

bourgeoise à moindre frais.

Faut-il

dire rappeler que notre roman paraît en 1829 ? Ce n’est qu’en 1831 que Victor

Hugo publiera son Notre-Dame de Paris, qui fera beaucoup pour la redécouverte

du patrimoine médiéval alors en voie de disparition rapide, notamment à Étampes.

Ce roman pionnier contient entre autres une

2 Que l’auteur aurait dû appeler Châtres,

puisque Châtres ne prit qu’en 1720 le nom d’Arpajon.

description

du donjon étampois qu’on appelle Tour de Guinette ; description méritoire

mais très indigente, qui reflète bien l’état alors embryonnaire des connaissances

en la matière. Ce n’est qu’en 1836 que paraît la première étude d’histoire

locale étampoise qui s’intéresse un peu à son bâti ancien. Il s’agit des

Essais historiques de Maxime de Mont-Rond, dont l’auteur prendra ses

rêveries pour des réalités, et lancera une légende locale promise à un bel

avenir : celle des prétendus palais étampois des favorites royales Anne de

Pisseleu et Diane de Poitiers.

Pigault-Lebrun

s’est pris pour un véritable historien, sans doute, comme Voltaire ; il pense

aussi faire une bonne œuvre en donnant au public cette histoire d’une âme

étampoise, c’est-à- dire provinciale, qui progressivement se déniaise et

s’élève des ténèbres d’une piété naïve à la lumière éclatante des idées de

Voltaire et d’Auguste Comte.

Mais

ce qui continue de donner de l’intérêt à ce roman, après deux siècles, c’est

surtout la verve de son auteur, et sa bonne humeur. Voilà quelque chose d’éternellement

utile à notre pauvre espèce humaine.

Bernard

Gineste, septembre 2014

Pigault-Lebrun

LA SAINTE-LIGUE

ou

la Mouche, pour servir de suite

aux Annales

du fanatisme,

de la

superstition et de l’hypocrisie

Corpus

Étampois

1829-2014

AVIS

AU LECTEUR,

introduction,

préface, ce que l’on voudra, et ce qui aura le mérite d’être court.

Je n’ai

jamais aimé les romans historiques ; je ne les crois propres qu’à égarer

le lecteur. Quelques soins que prennent les auteurs, ils offrent presque

toujours au public un mélange de fable et d’histoire plus que difficile à

démêler.

Tous

mes principaux personnages sont historiques ; ce que je leur fais faire d’essentiel

l’est aussi : tout cela se fond dans des fictions qui rendent la vérité méconnaissable.

Voilà un grand trait de ressemblance entre moi et mes devanciers ! Mais je

veux avoir sur eux l’avantage de la bonne foi. Voulez-vous connaître les

règnes de Henri III et de Henri IV ? consultez mon

libraire,

Barba ; il vous conseillera de lire mon Histoire de France3 ; il vous en garantira la

véracité et l’impartialité.

3 Histoire de France, depuis

le commencement de la monarchie jusqu’au règne d’Henry IV, inclusivement;

avec cette épigraphe : la vérité, toute la vérité, rien que la vérité

; par Pigault-Lebrun. 8 vol. in-8 de 600 pages chacun. Prix 48 francs

(note de l’auteur).

Colloque

de Poissy en 1561

CHAPITRE

PREMIER4.

Mon

héros entre en scène.

C’était

un homme bien recommandable, qu’Antoine de Mouchy ! Docteur de Sorbonne,

professeur de théologie, science positive comme les mathématiques ; chanoine

et grand pénitencier de Noyon, il parut avec éclat au concile de Trente,

qui dura dix-huit ans pour l’édification des fidèles ; il plaida au colloque

de Poissy, contre Théodore de Bèze, qui avait plus d’esprit que lui, et dont

la grâce le fit triompher ; il fut un des juges d’Anne du Bourg, qu’il eut

l’honneur de faire brûler vif. Ce coquin de conseiller au parlement était

fidèle au roi, et avait des opinions qui sentaient l’hérésie. Mouchy faisait

tout, et faisait, tout bien. Mais ce qui mit le comble à sa gloire, ce qui

doit faire passer son nom à la dernière postérité, c’est qu’il fut nommé

inquisiteur en France pour la foi. Avec quel zèle, quelle intelligence il

remplit ses augustes fonctions ! Ce fut lui qui créa cette classe d’hommes

si rusés, si adroits, si utiles, qui se

4 Je préviens les lecteurs que j’ai

mis en français moderne les mémoires de la Mouche (note de l’auteur).

répandaient

partout, et qui partout cherchaient des huguenots. Il suffisait qu’on trouvât

chez un particulier un livre qui ne fût pas approuvé de la Sorbonne, pour

qu’il fût livré à la sainte Inquisition. Ô le bon temps ! Le peuple français

a toujours aimé, dit-on, les allusions, les applications, et peut-être les

aimera-t-il long-temps. Il nomma mouches ou mouchards, du nom de Mouchy,

les hommes recommandables que l’inquisiteur employait contre les hérétiques.

Ces mouches étaient et sont encore honorés dans la proportion des services

éminens qu’ils rendent à la religion. Mais le Français est si léger, si changeant,

si peu réfléchi, qu’il est possible que ce titre honorifique devienne une

injure. Il me semble que, depuis la suppression de

l’inquisition

en France, les mouches passés5

au service du gouvernement ont perdu quelque chose de leur considération,

et cela est très-malheureux.

Antoine

de Mouchy avait toutes les qualités possibles, ainsi que nous venons de le

voir ; il avait même un point de ressemblance marquant avec les grands rois

David et Salomon. Perrette du Flos lui donna un descendant, auquel le modeste

Mouchy n’osa donner son nom, et à qui il fit prendre celui de sa mère.

La vérité

perce toujours, quelques efforts que fasse l’humilité pour la voiler. Jacques

du Flos avait à peine trois ans, que, lorsqu’il se promenait dans les rues

d’Étampes avec mademoiselle sa mère, on le saluait jusqu’à terre, pour honorer

dans sa petite personne les vertus éminentes de son auguste père. Pour comble

d’égards, et même de respect, on lui en donna le nom, et alors les dénominations

populaires se maintenaient en dépit des savans.

5 Sic (B.G.).

Antoine

de Mouchy sentait les avantages inappréciables de la science. C’est à sa

profonde érudition qu’il avait dû sa promotion à la dignité d’inquisiteur,

et il est beau de marcher l’égal des rois, et même de les diriger, sous des

formes polies, familières aux gens bien élevés.

David

avait désigné pour son successeur son fils et celui de Bethsabée ; ainsi

Antoine de Mouchy voyait dans son petit Jacques un prêtre futur, peut-être

un cardinal, pourquoi pas un pape ? L’ambition, quand elle est louable, est

un mérite de plus. À huit ans, Jacques savait un peu lire ; à douze, il commençait

à écrire ; à seize, il entendait assez bien le latin du bréviaire. Pour le

préparer à entrer dans les ordres, son père lui faisait inspirer, par un

vicaire de paroisse, une haine invétérée contre les huguenots. Jacques, pour

s’occuper d’une manière utile, et honorable à la fois, se fit mouche, en

attendant mieux.

Les

deux cinquièmes des habitans d’Étampes étaient huguenots. Depuis la paix

de Sens6 ils vivaient paisiblement,

ne se mêlaient pas des affaires des autres, et faisaient du bien quand l’occasion

se présentait. Leurs concitoyens les catholiques ne les persécutaient pas

; tolérance très-coupable sans doute ! Cependant on enlevait tous les

jours quelque

huguenot,

et Jacques fut soupçonné. On cessa de le saluer, et bientôt un bâton de bois

de cormier lui apprit qu’il est des vertus dangereuses. Il devait persévérer

dans sa louable conduite, et obtenir la couronne du martyre, que je souhaite

à tous mes lecteurs, si j’en ai ; mais le bois de cormier changea tout-à-fait

sa vocation.

6 Plus communément appelée Traité

d’Étigny ou Paix de Monsieur, cette paix toute provisoire mit

fin le 6 mai 1576 à la Cinquième guerre de religion (B.G.).

L’abbesse

d’un couvent de Visitandines d’Étampes7 se foula un poignet, en châtiant, un peu vigoureusement,

une de ses religieuses. Une malade de cette importance ne pouvait être traitée

par un frater ordinaire. On envoya la coche8 du monastère à Ambroise Paré, chirurgien célèbre, que

les rois Henri II et Charles IX s’étaient attaché, et qui était alors au

service

de Henri III.

Paré

guérit l’auguste malade, et Jacques pensa qu’il valait mieux soulager des

êtres souffrans, que les faire brûler, ce qui est rigoureusement vrai à l’égard

des catholiques, mais ce qui n’est pas admissible envers les huguenots. Il

est évident que cette opinion de Jacques était une hérésie prononcée ; mais

son respectable père ne le poursuivit pas. Je blâmerais sa faiblesse s’il

n’était pas mon aïeul. L’exemple d’Abraham et de Jephté eût pu l’entraîner

; mais sommes-nous toujours nous-mêmes ? D’ailleurs, c’est à cette faiblesse

que je dois l’existence, et je ne dois pas la condamner.

Jacques

fut étonné, confondu, émerveillé des talens d’Ambroise Paré. Il fit une cour

assidue à l’homme célèbre, pendant le traitement de madame l’abbesse. Il

avait une jolie figure, de l’esprit, de l’activité, et l’amour du travail.

Paré le prit avec lui, et le conduisit à Paris.

Après

quelques années d’application, Jacques coupait très- proprement un bras ou

une jambe. L’amour de la patrie parle toujours à un cœur bien placé. Jacques

revint à Étampes, et il y

7 Petit anachronisme : l’ordre des Visitandines,

fondé à Annecy par saint François de Sales et sainte Anne de Chantal en 1618,

ne pouvait pas avoir de couvent à Étampes au XVIe siècle (B.G.).

8 On trouve à la bibliothèque de l’Arsenal

des lettres de Henry IV à Gabrielle. Dans une de ces lettres, il lui dit

: Je vous enverrai ma coche (note de l’auteur).

fit

des cures merveilleuses, sans s’informer de quelle secte étaient

ses malades.

Il avait

vingt-deux ans, et le célibat, le plus pur des états sans doute, ne convient

pas toujours à cet âge. Il vit Madeleine Tournu, fille d’un apothicaire,

qui plaçait des remèdes de toute espèce avec une dextérité étonnante. Jacques

avait quelquefois besoin de son ministère, et le besoin rapproche les hommes.

Madeleine n’avait pas plus de goût pour le célibat que Jacques. L’apothicaire

fut flatté de l’alliance d’un chirurgien de mérite. Le mariage fut arrêté,

célébré, et cœtera.

La preuve

la plus certaine qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul, c’est que je

naquis juste neuf mois après la célébration du mariage. On me nomma Antoine

par respect pour la mémoire de mon vertueux grand-père.

Tout

homme est ambitieux, et Jacques voulait m’élever à la dignité de médecin.

Il s’occupa sans relâche de mon éducation temporelle. Madeleine formait mon

cœur à la piété la plus fervente, et elle réussit complètement. Mon père

se désolait de l’inutilité de ses efforts. Mon directeur spirituel s’en félicitait,

et me faisait avancer à pas de géant dans la carrière où Madeleine m’avait

lancé. Je ne voulais entendre parler ni de médecine, ni de médecin : mon

directeur me répétait sans cesse, que c’est tenter Dieu, que vouloir rendre

la santé à quelqu’un à qui il lui a plu de l’ôter.

Il trouvait

bon cependant que je susse lire, écrire et le latin. Ces connaissances, me

disait-il, sont indispensables pour arriver au sacerdoce. Je faisais des

progrès rapides, ma mère en pleurait de joie, mon père s’affligeait de la

répugnance que je marquais pour la médecine.

Il

me pressait avec la plus vive tendresse de modérer mon zèle pour la dévotion.

Il me rappelait la correction qu’il avait reçue, ce qui l’avait fait surnommer

la Mouche. Je n’avais pas plus de goût que lui pour le bois de cormier, et

je ne voulais servir de tous mes moyens, que l’église triomphante ; mais

je sentais un penchant irrésistible à me mêler des affaires des autres. Je

n’avais encore que six ans, et déjà j’avais brouillé la moitié des ménages

d’Étampes.

Je le

répète : la vérité perce tôt ou tard. La grande réputation de mon père, son

utilité m’avaient ouvert toutes les maisons d’Étampes. Je voyais tout, je

savais tout. Un de mes concitoyens, un savant, qui lisait et écrivait couramment,

s’enveloppa un jour avec un chiffon l’index de la main droite ; il faisait

des grimaces épouvantables, occasionnées, disait-il, par un mal blanc, et

il me pria d’écrire, sous sa dictée, un billet à sa femme, qu’il avait reléguée

à la campagne. Dès que je fus sorti, il compara mon écriture à celle d’une

lettre anonyme qu’il avait reçue un mois auparavant, et dont je fus convaincu

d’être l’auteur. Il revint sur certains détails qu’un jeune homme de mon

âge n’avait pu observer; il jugea que j’avais calomnié madame son épouse.

Il était jeune encore ; d’ailleurs, il trouva beau de rendre une justice

éclatante à l’innocence méconnue et persécutée. Il monta sur sa mule, alla

prendre sa femme au lieu de son exil, et la ramena triomphante dans sa maison.

Il ne

s’en tint pas là. Il assembla un comité secret des maris qui avaient sévi

contre leurs moitiés. Il leur soumit les pièces de conviction qu’il possédait.

Il fut décidé que j’étais un petit drôle, qui se faisait un malin plaisir

de semer la zizanie partout. Je n’ai qu’un mot à répondre à ces inculpations

vagues et insignifiantes : La tolérance coupable des catholiques

d’Étampes

envers leurs concitoyens huguenots, avait amené des mariages entre les membres

des deux cultes, et il est reconnu qu’une femme huguenote ne peut être que

la concubine d’un mari catholique. C’est l’avis de nos plus savans théologiens.

Il résulta

de tout ceci que bientôt chaque rue d’Étampes fut le théâtre de quelque fête

conjugale, et que la population de cette ville augmenta considérablement.

On prétend que c’est l’effet ordinaire des raccommodemens.

Cependant

on crut devoir prévenir de nouvelles brouilleries. On discuta long-temps

sur les moyens propres à réduire à l’inaction celui à qui l’on prodiguait

les épithètes les plus injurieuses, et qui, certes, ne les méritait pas.

Les plus emportés parlaient de renouveler la scène qui avait corrigé mon

père Jacques. Les plus modérés rappelaient les services éminens qu’il avait

rendus à la plupart des habitans, et s’étendaient sur ceux qu’il pouvait

rendre encore. On savait qu’il m’aimait tendrement, et le châtiment rigoureux

qu’on parlait de m’infliger pouvait le déterminer à s’éloigner de la ville.

On résolut de lui faire connaître ma conduite, et de le prier très- sérieusement

d’y mettre ordre.

En conséquence,

une députation se rendit chez Jacques. Je déjeûnais tranquillement entre

lui et ma mère Madeleine, lorsque ces messieurs parurent. Je prévis le coup

dont ils allaient me frapper; je me levai et je me disposais à sortir. On

m’enjoignit de rester.

Le récit

des députés fut long et très-circonstancié. Des larmes roulaient dans les

yeux de mon père ; la figure de ma mère était rayonnante ; Jacques supplia

mes accusateurs de me pardonner. Madeleine déclara qu’on n’avait aucun reproche

à me faire à

l’égard

des époux métis, et qu’à celui des autres je ne m’étais pas toujours trompé.

La fervente dévotion n’exclut pas la curiosité ; ma mère raconta certaines

particularités qui m’étaient inconnues, et dont j’eusse pu tirer un grand

parti. Elle voulait seulement justifier son fils, et elle amena une scène

de violence et de scandale. Je ne sais comment elle aurait fini, lorsque

mon directeur parut.

Madeleine

le mit, en peu de mots, au courant de ce qui se passait. Le révérend père

Boniface leva les yeux au ciel, et improvisa un discours superbe, qui me

déclarait une colonne naissante de la religion, moi qui n’avais pensé qu’à

m’amuser. Il ajouta qu’il allait instruire le révérendissime évêque, et la

Sorbonne des désordres de toute espèce qui régnaient dans Étampes ; que le

très-pieux roi Henri III ne manquerait pas d’y mettre ordre, et pour me

soustraire au ressentiment de mes

ennemis,

il me prit la main et me conduisit dans son couvent9.

Il me

présenta à son prieur comme une victime de la rage des Huguenots. Le prieur

m’embrassa très-paternellement, et il prononça, avec le père Boniface, que

je chanterais en fausset au lutrin, que j’apprendrais à jouer du serpent

et que je balayerais l’église, fonction très-propre à entretenir l’humilité

chrétienne. Il fut arrêté que ma mère seule, dont la ferveur était connue,

aurait la permission de me voir, une fois par semaine ; enfin le prieur,

homme très-instruit et très-éclairé, se chargea de me faire continuer mes

études.

9 L’auteur précise plus loin qu’il s’agissait

de celui des « franciscains d’Étampes » qu’on appelait en fait « cordeliers

», et qui se situait dans la rue qui porte encore aujourd’hui leur nom (B.G.).

En

attendant l’effet des menaces du père Boniface, les habitans d’Étampes se

vengèrent, ne pouvant faire mieux, en me surnommant la Mouche, nom qu’ils

avaient donné autrefois à mon père, et qui, je le crois, deviendra celui

de notre famille.

Jacques

se prononça hautement contre la manière illégale avec laquelle on lui avait

enlevé son fils ; il protesta contre le refus des religieux de l’admettre

auprès de moi. Cet éclat acheva de tout gâter. Le bailly intervint dans cette

affaire. Il fit publier, à son de trompe, toutes les ordonnances rendues

contre les Huguenots, depuis le règne de l’illustre François Ier jusqu’à nos

jours.

Les prisons s’ouvrirent, des procès s’instruisirent, le désordre et la terreur

régnèrent dans la ville, et tout cela, parce que j’avais écrit quelques billets

anonymes.

L’ordre

d’arrêter mon père qu’on appelait le complaisant des Huguenots, fut signé

et allait être exécuté. La providence veillait sur lui. Le bailly, mauvais

jurisconsulte, mais chasseur déterminé, poursuivait une compagnie de perdreaux,

pendant qu’un huissier se disposait à poursuivre mon père. Un vieux mousquet

creva dans les mains du magistrat, et lui enleva le pouce gauche. Le primò

mihi10 se fit entendre

alors. Le bailly remonta sur sa mule, rentra, au galop, dans Étampes, manda

l’huissier,

déchira l’ordre d’incarcérer mon père, et le fit prier, très-poliment, de

venir le panser.

Jacques

était sensible. Il oublia le mal que le bailly avait voulu lui faire. Il

le traita, et le guérit. Mais il jugea à propos de s’éloigner d’une ville,

ou il n’espérait plus trouver de repos, et où sa sûreté était sans cesse

compromise. Il alla porter à la Rochelle sa personne, ses talens, et les

bienfaits de son art. Ma

10 En latin : « D’abord pour moi » (B.G.).

mère

aimait tendrement son mari. Elle me raconta, en gémissant, la persécution

suscitée à mon père. Ses sanglots redoublaient, en me disant qu’il l’avait

méritée, et qu’il ne fallait plus compter sur sa rentrée dans la bonne voie,

depuis qu’il s’était enfermé dans une place forte, uniquement peuplée de

Huguenots.

Elle

convenait que son devoir lui imposait l’obligation de suivre un époux, qui

n’avait pas abjuré la foi de ses pères, Je pensais comme elle ; mais le révérend

prieur et le père Boniface nous firent aisément comprendre que nous devions

rompre tout pacte avec l’impiété. Jacques avait fait une jolie fortune pour

un particulier. Il était tout simple qu’elle fût confisquée. Mais la piété

de ma mère et la mienne arrêtèrent les bras vengeurs déjà levés sur notre

famille. Cependant, on déclara à Madeleine qu’il était indispensable qu’elle

expiât les erreurs de son mari, en faisant un don au couvent. Quelques sacs

furent enlevés de la maison paternelle, et déposés entre les mains du père

prieur. En reconnaissance de notre docilité, le bon père nous revêtit chacun

d’un scapulaire, et nous affilia à son ordre. Nous fûmes pénétrés d’un tel

honneur, et nous fîmes tous nos efforts pour nous en rendre dignes.

Le fameux

baron des Adrets11, célèbre par sa haine contre

les catholiques et par la manière infâme dont il traitait les saints religieux

qui tombaient entre ses mains, le baron fut chargé, par les Rochellois, de

traiter avec la grande reine Catherine de Médicis, qui levait des troupes

contre les huguenots. Mon père avait pris la liberté de le charger d’une

lettre pour ma mère et pour moi. Madeleine ne savait pas lire, quoiqu’elle

fût la fille

11 François de Beaumont (v. 1512-1587),

capitaine protestant reputé pour sa cruauté, passé au catholicisme en 1567

B.G.).

d’un

apothicaire. Elle porta sa lettre au père Boniface, qui la lut d’abord tout

bas, et qui daigna ensuite nous en donner communication.

La santé

de Jacques s’altérait sensiblement. Il entrevoyait la fin d’une carrière

orageuse. Le père Boniface remarqua, avec beaucoup de sagacité, que l’homme

le plus robuste doit dépérir lorsqu’il respire l’air empesté du calvinisme.

Mon père exprimait le désir de nous embrasser encore avant que de s’endormir

pour toujours.

« Pour

toujours, s’écria le père Boniface ! Saisissez-vous le vrai sens de cette

expression ? Les huguenots sont tous damnés irrémissiblement ; mais au moins

ils reconnaissent un Dieu. Pour toujours, signifie clairement que

l’homme meurt tout entier. Jacques est donc un athée, et il n’est pas de

supplice assez rigoureux pour punir, autant qu’ils le méritent, les scélérats

qui professent l’athéisme. » Ma mère pleurait ; mais pleine de respect pour

la décision du père Boniface, elle lui répondit par une profonde révérence.

Le soir elle envoya encore quelques sacs au couvent, afin qu’on priât pour

la conversion de son mari.

J’avais

vingt ans. Depuis long-temps je ne balayais plus l’église. J’étais devenu

un théologien consommé, et je disputais souvent avec le père-prieur, de manière

à l’embarrasser. Depuis long-temps je portais la robe respectable de novice.

Le digne père attendait un moment propice pour recevoir mes vœux. Il voulait

que ses religieux adoptassent, sans restriction, ses opinions théologiques,

et ce qu’il appelait mon indocilité retardait, de mois en mois, ma profession.

La

lettre de Jacques fit naître en moi des idées nouvelles. Je trouvais dans

nos livres des pères sacrifiant leurs enfans ; je n’y trouvais pas d’enfans

rebelles à leurs pères, qu’ils ne fussent plus ou moins sévèrement punis.

Le mien était bon catholique, et il me sembla qu’une expression qui lui était,

échappée, peut- être sans réflexion, ne m’autorisait pas à l’abandonner.

Et puis, on ne change pas son caractère. La vie d’un couvent est uniforme,

et ne fournissait aucun aliment à mon goût pour l’observation. Je résolus

de me rendre au vœu de mon père. Je me gardai bien d’en rien dire à notre

digne prieur ; il eût combattu mon dessein, par des prières, par des caresses,

plus puissantes que ses argumens, auxquels je n’aurais pas été embarrassé

de répondre.

Je mûris

mon projet pendant quelques jours, et bientôt je lui donnai une extension

dont je fus moi-même étonné. Je me persuadai que les erreurs funestes du

calvinisme ne tiendraient pas contre mon éloquence et la force de mes raisonnemens

; que je pouvais prétendre à l’honneur de l’amener les Rochellois au giron

de l’Eglise, et que mon nom passerait à la dernière postérité. Mon imagination

s’exalta. Je sortis du couvent sans prendre congé de personne ; mais je ne

voulus pas quitter Étampes sans embrasser ma mère. Elle fut étonnée de me

voir : depuis quatre ans, je n’avais pas passé la porte d’entrée de mon couvent.

Je lui fis part de mon projet, et je m’exprimai avec un enthousiasme entraînant.

Le père Boniface n’était pas là pour me combattre. Ma mère pleura de joie

en pensant à la conversion des Rochellois, et à leur soumission au grand

roi Henri III. Elle m’embrassa, me mouilla de ses larmes maternelles, glissa

un sac sous ma robe conventuelle, me bénit, et me promit de prier pour le

succès de ma sainte entreprise.

Me

voilà dans les champs, et j’ai le plaisir de promener des yeux, si longtemps

fixés sur quatre murs, à travers un horizon vaporeux, étendu, sur des terres

chargées de moissons, qui n’attendent que la faucille. Mes poumons se dilatent,

en respirant un air pur et toujours nouveau. Mon âme s’agrandit en contemplant

la nature ; elle adore son divin auteur.

Des

idées nobles, sublimes, viennent m’assaillir. Je m’assieds au pied d’un chêne

; je tire mon écritoire de poche, et je commence mon premier sermon. On écrit

facilement ce dont on est fortement pénétré. Je composais rapidement, le

temps s’écoulait, et je ne m’en apercevais pas. J’aurais, je crois, passé

la journée sous mon chêne. Un homme qui passa me tira de mon délire. Coquin

de moine, me dit-il en agitant un pesant gourdin. C’est un misérable huguenot,

me dis-je en moi-même. Il s’éloignait ; mais il avait éteint mon heureuse

inspiration. J’allais remettre mon sermon et mon écritoire dans ma poche.

Une jeune fille se présente devant moi. « Bon père, me dit-elle, il y a cinq

heures que vous êtes là : ma mère les a comptées. Vous devez avoir besoin

de prendre quelque chose. Voilà ce qu’elle vous envoie. » Ah, je vois bien,

me dis-je, que tous les catholiques sont frères. Pourquoi souffre-t-on qu’il

existe d’autres religions au monde ? Pourquoi n’extermine-t-on pas les mahométans,

les juifs, les chrétiens schismatiques, et surtout les huguenots, qui sans

cesse attaquent l’autorité de notre saint père le pape, et osent nier son

infaillibilité ? Cela viendra peut-être. Au reste, convertir les Rochellois,

c’est faire plus que les égorger : c’est assurer leur salut.

La jeune

fille avait déposé un panier à mes pieds. Je levais les yeux sur elle. Elle

était jolie ; elle me regardait avec intérêt, et je me hâtai de porter mes

regards vers la terre. Je devais faire

vœu

de chasteté, et je sentais que le démon n’a pas de moyens plus sûrs de nous

le faire rompre que de nous présenter une jolie fille. Nouveau saint Antoine,

je combattis et j’eus le bonheur de triompher. La victoire me coûta de longs

efforts, et elle en fut plus méritoire.

La petite

s’était assise auprès de moi ; elle me présentait alternativement du pain,

des fruits et du lait ; sa main passait et repassait sans cesse devant moi.

Cette main était brunie par le soleil ; elle était peut-être dure ; mais

je savais qu’elle appartenait à une fille jeune et jolie. Des sensations

nouvelles pour moi m’agitaient, me tourmentaient... Quel parti prendre

?... je me saisis du panier, j’en arrachai un morceau de pain bis, quelques

abricots, je me levai, et je continuai ma route sans regarder derrière moi.

L’air

me paraissait excessivement chaud, il me semblait que je respirais du feu.

Ma poitrine était gonflée, mes muscles tendus. J’invoquai mon patron, et

je découvris, sur la droite, un étang, que sans lui, je n’aurais pas aperçu.

J’y courus, je me déshabillai ; je cachai mon sac d’argent sous mes vêtemens,

et je me jetai dans l’eau ; je m’y plongeai jusqu’au cou. Bientôt mon sang

se rafraîchit ; je respirai un air doux ; je me r’habillai ; je marchai en

relisant ce que j’avais fait de mon sermon, et j’arrangeai dans ma tête une

péroraison, qui devait être d’un effet prodigieux.

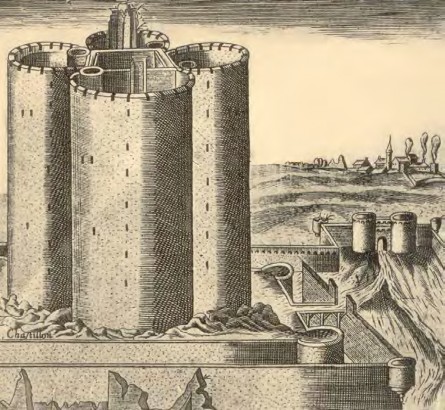

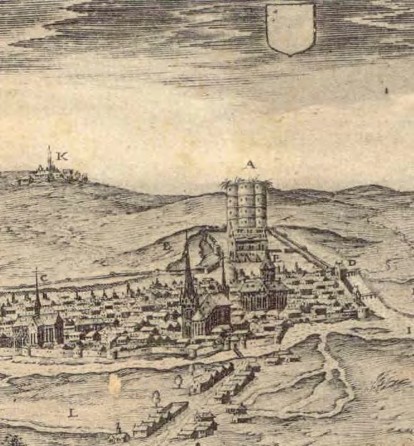

Tour de

Brunehaut à Étampes sur la route de Paris

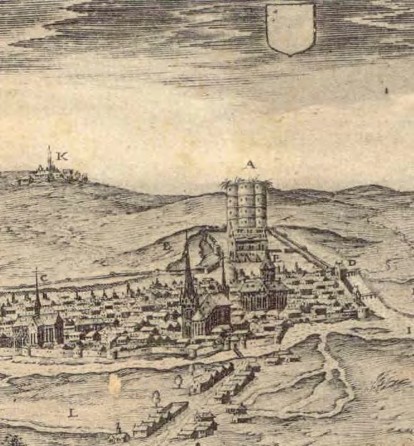

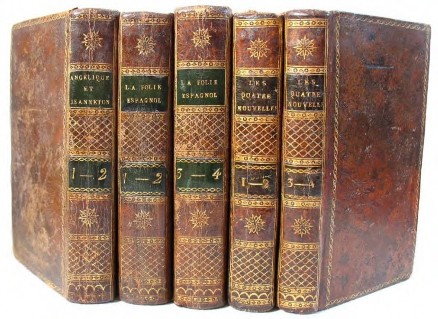

Jeune

paysanne française vers 1600 (recueil de Gaignières)

CHAPITRE

II.

Antoine

la Mouche continue son voyage.

Que

le monde me parut grand ! je n’étais jamais sorti d’Étampes, et il me sembla

que j’étais séparé de la Rochelle par l’immensité. Je n’étais pas habitué

à une marche soutenue ; j’éprouvais des douleurs dans les jambes, et le repas

que j’avais pris dans la journée, n’était pas propre à me donner des forces.

Cependant j’apercevais une ville dans l’éloignement, et cet aspect me donna

du courage. L’idée de la conversion des Rochellois suffisait d’ailleurs pour

me faire surmonter toutes les difficultés.

Que

l’homme est orgueilleux et petit à la fois ! je n’avais vu dans mon projet

qu’une gloire, peut-être trop mondaine. Mon patron me rappela, en ce moment,

à l’humilité dont je n’aurais jamais dû m’écarter. J’avais de l’argent, je

pouvais me procurer les alimens délicats qui abondaient dans mon couvent

d’Étampes. Mais où coucher ? il faudra que je demande l’hospitalité de porte

en porte. Tous les catholiques ne peuvent pas exercer cette vertu, qui illustra

nos anciens patriarches ; si je me présente dans la maison d’un huguenot,

je serai rudoyé, peut-être battu, il est évident que j’ai manqué de prévoyance.

Pourquoi

de bonnes âmes n’ont-elles pas eu l’idée d’élever de distance en distance,

des abris où le pauvre serait reçu gratis, et où les riches déposeraient

des offrandes qui défraieraient la maison ? cela viendra peut-être, avec

quelques modifications.

Mon

orgueil me fit sourire à mon nouveau plan d’amélioration, et je ne sentis

pas que le seul besoin d’un lit avait suffi pour me le suggérer. Que mon

patron me pardonne !

En faisant

ces réflexions, j’entrais, en boitant, dans la ville de Châteaudun. J’examinai

toutes les figures qui se présentaient dans les rues que je parcourais au

hasard; je voyais sur les unes de la bienveillance, et quelquefois de la

vénération. Je lisais sur les autres, le mépris, et même la haine.

J’appris,

en quelques instans, à distinguer les catholiques des huguenots. J’attendis

qu’un de mes frères passât, sous des vêtemens qui annonçassent l’opulence.

J’étais décidé à le prier de m’admettre chez lui... Oh ! mon patron, que

je vous remercie ! un religieux de notre ordre paraît au coin d’une rue ;

il m’aperçoit, me sourit, s’avance vers moi, me prend la main, et me demande

ce que je fais à Châteaudun. Je lui réponds avec le respect que doit un novice

à un profès. Je lui raconte, en peu de mots, mes grands projets, et je lui

fais connaître les moyens qui doivent en assurer le succès. Il me bénit,

me conduit à son couvent, et me présente à son prieur.

Le très-révérend

père jugea qu’il fallait d’abord satisfaire au plus pressant de mes besoins.

Les bons religieux avaient soupé depuis quelques heures ; mais le frère cuisinier

n’était jamais pris au dépourvu. Il me servit un repas très-substantiel.

Je fus conduit, après y avoir fait honneur, dans une cellule où on m’enferma

à clef, ce qui n’est pas dans les usages de notre

ordre

; mais je pensai qu’il pouvait y avoir quelque différence entre ceux d’Étampes

et de Châteaudun. D’ailleurs, le sommeil m’accablait, je me couchai, et je

m’endormis d’un sommeil profond.

Il était

grand jour, quand je m’éveillai. Au premier mouvement que je fis, deux frères

entrèrent dans ma cellule. Ils me dirent que le père prieur et le chapitre

assemblé m’attendaient, et voulaient avoir une conférence avec moi. Un des

frères prit mon sac d’argent, pour m’éviter, dit-il, la peine de le porter.

Autant

les figures de leurs révérences m’avaient marqué de bienveillance, la veille,

autant elles exprimaient de sévérité.

« Votre

nom, me demanda le père-prieur ? — Antoine de Mouchy, ou la Mouche. — Votre

âge ? — Vingt ans. — Depuis quand êtes-vous chez nos frères d’Étampes ? »

— Depuis quatre ans. — Et vous n’êtes pas encore profès ! Vous êtes donc

un mauvais sujet ? — Mon révérend père, je suis un pécheur, sans doute ;

le juste lui-même pèche, et l’orgueil est le péché que mon digne prieur me

reprochait tous les jours. Il m’avait instruit de ce que la théologie a de

plus sublime, et je disputais avec lui sur la grâce et ses effets ; je l’embarrassais

quelquefois, et… — Prenez garde, frère Antoine ; vous retombez encore dans

votre péché d’habitude. Un novice embarrasser son prieur !... Continuez votre

récit avec humilité.

« —

J’avoue, mon très-révérend père, que mon respectable prieur attendait, pour

recevoir mes vœux, que je m’humiliasse devant ses lumières, lorsque je formai

le projet d’aller convertir les Rochellois. — Vous allez donc à la Rochelle

? — Oui, mon très-révérend. — Et, sans doute, vous avez une obédience de

votre supérieur ? — Je confesse encore que je suis sorti du

couvent

clandestinement. — Ah, ah ! — J’ai été recevoir la bénédiction de ma mère,

je l’ai embrassée, et je suis parti.

« —

Dites-moi, jeune rebelle, quels sont les moyens que vous comptez employer

pour convertir les Rochellois ? » Je tirai de ma grande manche ce que j’avais

écrit de mon premier sermon ; je le lus avec la chaleur, la verve qui me

l’avaient inspiré. Je portais de temps en temps un œil furtif sur mon auditoire,

et je reconnus, avec une satisfaction bien naturelle, que je produisais le

plus grand effet.

« Je

vois avec un plaisir ineffable, me dit le père prieur, quand je cessai de

parler, que vous êtes appelé à l’apostolat. Cette éminente qualité me fait

renoncer au dessein que m’avaient inspiré vos premières réponses. Je voulais

punir un fugitif, et le faire réintégrer dans son couvent ; mais je réfléchis

qu’un novice est toujours le maître de se retirer ; qu’un novice qui débute

dans la carrière par un sermon, tel que celui que vous venez de nous lire,

a droit à la considération de tous les

franciscains12. Oui, frère Antoine, vous irez à la Rochelle ; vous

réussirez dans un dessein qu’on ne peut trop admirer, ou vous

obtiendrez

la palme du martyre. Dans l’un ou l’autre cas, vous ferez le plus grand honneur

à l’ordre. Que diront les jésuites, qui affectent de nous mépriser, quand

ils verront un enfant, qui n’a pas encore prononcé ses vœux, porter la lumière

dans une cité infectée du calvinisme, ou mourir pour la foi ?

« Je

n’ai plus qu’une question à vous adresser, frère Antoine. En sortant de votre

couvent, avez-vous passé par la cellule du père procureur ? Vous êtes-vous

arrêté devant sa caisse ? — Non, très-révérend père. — Jurez-le moi. — Je

le jure. — D’où

12 On disait alors « cordeliers » plutôt

que « franciscains » (B.G.).

vous

vient donc ce sac d’argent que voilà ? — C’est un don de ma mère. — Vous

savez que le mensonge est un péché capital.

— Je n’ai

jamais menti.

« —

Ecoutez-moi, mon très-cher frère. Le démon est rusé, et la chair est faible.

Un religieux de vingt ans ne doit pas avoir d’argent à sa disposition. Ce

sac restera dans nos mains, et vous n’en jouirez pas moins, pendant votre

voyage, de toutes les commodités de la vie. Je vous expédierai une obédience

pour nos prieurs de Vendôme, Tours, Chinon, Montcontour, Poitiers, Saint-Maixent

et Fontenai en Rohan. De cette dernière ville, vous vous rendrez à la Rochelle.

Vous y serez reçu par le baron de Biron, zélé catholique, qui y commande

pour le roi. Il vous verra avec plaisir, parce qu’il est le seul, dans cette

ville abominable, qui reconnaisse l’autorité du Saint-Père. Le roi voulait

lui donner des troupes ; mais les Rochellois ont exigé de leur maître légitime,

qu’il entrât seul dans leur enceinte, et tel était le malheur du temps, que

Charles IX fut contraint de souscrire à ce que lui prescrivirent ces rebelles.

« En

passant à Montcontour, vous visiterez le champ de bataille où notre grand

roi Henri III, duc d’Anjou alors, eut le bonheur de faire égorger cinq mille

huguenots, et de prendre leur artillerie, leurs bagages et leurs provisions

de bouche. Vous traverserez le champ de bataille à genoux, en rendant des

actions de grâces à Saint-François et à votre patron. Allons, mes frères,

descendons au réfectoire. »

On dîne

aussi bien chez les franciscains de Châteaudun que chez ceux d’Étampes. En

sortant de table, le révérend père prieur expédia mon obédience ; le frère

Mathurin me mit sur l’épaule une besace, qui renfermait les provisions nécessaires

pour me conduire jusqu’à Vendôme, et je me remis en route.

Je

répétais toutes les belles choses que le père prieur de Châteaudun m’avait

dites. Je ne regrettais pas mon argent : je n’en avais plus besoin. Ma mère

me l’avait donné pour le bien de la religion, et il allait être employé en

œuvres pies.

Je classais

dans ma tête, en marchant, les élémens de cette péroraison, dont j’attendais

des prodiges. Quelques heures après, je m’assis sur le revers d’un fossé,

et j’ouvris la besace du frère Mathurin. Quelle abondance, quelle recherche

dans les mets ! Une succulente volaille, une carpe frite, une tranche d’un

jambon rosé, des biscotins, et une bouteille de cet excellent vin que nous

devons aux révérends pères, possesseurs du Clos- Vougeot !

Je restai

stupéfait. Mille idées vinrent m’assaillir. Je pensai enfin que le prieur

de Châteaudun avait voulu me fournir l’occasion de combattre la gourmandise,

et je lui criai de cinq à six lieues, qu’il ne serait pas trompé dans ses

espérances. Je pris un morceau de pain, je l’arrosai, faute d’eau, d’un grand

verre de vin, et je commençai à écrire ma péroraison.

Je la

terminais à ma grande satisfaction, lorsqu’un malheureux, privé d’un bras,

et traînant une jambe, s’arrêta devant moi. Il regardait, avec concupiscence,

ces mets que j’avais étendus sur l’herbe, et que je dédaignais. « Prenez,

lui dis-je, prenez : tous les pauvres sont mes frères. » Il ne se le fit

pas dire deux fois.

Les

poches de son haut-de-chausses déchiré ne pouvaient contenir toutes ces provisions.

Il les arrangea dans ma besace que je lui abandonnai. « Quel dommage, dit-il

en s’éloignant, que ce petit frère ne soit pas calviniste ! il a une si belle

âme !

—

Ah ! coquin, m’écriai-je, tu n’es qu’un vil huguenot ! Le

frère

Antoine serait dupé par un suppôt du démon ! rends-moi ma besace, misérable.

»

Je courus

après lui. Il tira, de dessous son pourpoint, un second bras dont je ne soupçonnais

pas même l’existence, la jambe sur laquelle il se traînait se raffermit tout

à coup, et il m’allongea le plus vigoureux soufflet qu’un homme puisse recevoir.

Je lui présentai l’autre joue, et il me rit au nez. J’offris la cuisson de

ma joue à mon patron, et je continuai ma route.

Je fus

reçu à Vendôme comme un des flambeaux de l’ordre. Je fus fêté, caressé. Le

prieur commanda en mon honneur un gaudiolum13,

et je reconnus toutes ces marques de distinction, en lisant aux pères assemblés

le sermon que je venais de terminer.

Les

exclamations, les applaudissemens, les cris d’admiration me tournèrent la

tête. Le père prieur me pressa sur son cœur, m’embrassa tendrement, me fit

faire un demi-tour à droite, et me jeta dans les bras du sousprieur, ouverts

déjà pour me recevoir. Le sousprieur me fit passer dans ceux du père procureur,

et j’arrivai ainsi jusqu’au religieux qui fermait la file. Je me crus un

être presque surnaturel.

Le père

prieur s’écria qu’un homme comme moi ne pouvait être plus longtemps novice.

Il ordonna qu’on sonnât la cloche, et qu’on fît toutes les dispositions nécessaires

pour recevoir mes vœux. Je le priai humblement de m’entendre. Je lui dis

que je me croyais toujours sous la dépendance du prieur d’Étampes ; qu’il

ne m’avait pas mis au nombre des profès, parce que j’étais sujet au péché

d’orgueil ; que les éloges que je venais de

13 Petite fête claustrale (note de l’auteur).

recevoir

m’en avaient rendu coupable au plus éminent degré ; qu’enfin je me sentais

indigne de la faveur dont sa révérence de Vendôme voulait m’honorer.

Le prieur

insista. « Si vous mourez à la Rochelle, me dit-il, notre ordre ne pourra

pas vous compter parmi ses plus grands prédicateurs. Que dis-je, frère Antoine,

dès ce moment, vous êtes autant élevé au-dessus d’eux, que le cèdre du Liban

l’est au-dessus d’un roseau du Jourdain. » L’orgueil, malgré mes efforts,

s’empara encore de toutes mes facultés, et je déclarai d’un ton ferme que

je ne prononcerais mes vœux qu’aux pieds du révérend père prieur d’Étampes

; que je lui manquerais essentiellement en faisant profession entre les mains

d’un autre, lorsqu’il m’en avait jugé indigne. Les prières, les instances

ne purent m’ébranler. II. fallut bien me laisser partir novice. Je devais

l’être encore longtemps.

Tous

les matins, je trouvais la besace ; mais j’en réglais le contenu : je ne

voulais pas m’exposer à substanter un huguenot. Tous les jours, j’écrivais

quelque chose d’un sermon nouveau ; tous les soirs, les fêtes conventuelles

se renouvelaient, et je n’en étais pas plus humble. J’entrai dans la plaine

de Montcontour, et je me souvins de ce que m’avait prescrit le père prieur

de Châteaudun. J’usai mes chausses et ma robe ; l’épiderme de mes genoux

fut enlevé, et je persévérai dans mon pieux pèlerinage. La douleur augmenta

de minute en minute. Bientôt elle devint intolérable, et la faiblesse humaine

imposa silence au devoir. Je me relevai, en adressant à mon patron une oraison

jaculatoire.

Il crut,

dans sa bonté, devoir récompenser ma confiance et ma soumission. Un ossement

humain se présenta à mes pieds. Je le relevai et je le baisai avec

respect. Il avait nécessairement

appartenu

à un catholique, puisque mon patron me l’envoyait, et un catholique qui meurt

pour la bonne cause est nécessairement un grand saint.

J’arrivai

à Poitiers dans un état à faire pitié. Une partie de mes vêtemens et la peau

de mes genoux étaient en lambeaux. Je les touchais avec la relique que j’avais

trouvée, et mes douleurs ne se calmaient pas. Je la présentai, après l’avoir

baisée encore, au père prieur. Il la regarda attentivement, la tourna dans

tous les sens, et la jeta par la fenêtre. « C’est un os de mouton, me dit-il,

que vous m’avez apporté là. Gardez-vous, mon frère, de vous livrer à un zèle

exagéré. Vous fourniriez des armes contre nous aux incrédules, et surtout

aux huguenots. » Il sonna, un frère lay se présenta. « Frère Marc, mettez

des compresses d’eau-de-vie sur les genoux de ce jeune homme, donnez-lui

à souper et un lit. Demain matin, vous l’habillerez à neuf, et vous lui aiderez

à monter sur une de nos mules, qui le conduira à Saint-Maixent. »

Cette

froideur m’étonna et me blessa. Oh ! pensai-je, il ne connaît pas ces sermons,

qui m’ont valu tant d’éloges. Je vais l’entraîner, le séduire connue les

autres. Je tirai mon manuscrit et j’allais commencer ma lecture. Il le prit,

le parcourut rapidement et me le rendit en médisant : « De l’exagération,

toujours de l’exagération et quelquefois de l’hyperbole. » Oh ! oh ! pensai-je,

le révérend serait-il entaché d’hérésie ? Mon os de mouton l’avait indisposé

contre moi, et je ne savais pas encore qu’une prévention défavorable ne se

détruit presque jamais.

J’étais

humilié, très-humilié ; je me sentais dans les dispositions, où, depuis long-temps,

voulait me trouver le prieur d’Étampes. Elles pouvaient ne pas se soutenir,

et il me sembla que je devais profiter de ce moment heureux pour m’engager

à

jamais.

Je suppliai sa révérence de recevoir mes vœux. « Nous avons déjà trop d’énergumènes

dans l’ordre, me dit-il, et très- certainement je n’en augmenterai pas le

nombre. Allez à la Rochelle, et tâchez d’en revenir. » Très-décidément, pensai-je

eu mangeant un perdreau, le père prieur de Poitiers est un hérétique.

Tout

se passa comme l’avait prescrit sa révérence. Me voilà juché sur ma mule,

suivi par le frère Marc, qui chantait des cantiques à tue-tête, qui, de temps

en temps, s’humectait la poitrine d’un verre de bon vin, et qui bientôt s’égaya

à mes dépens : le valet devait être l’écho du maître.

Marc

entra dans notre couvent de Saint-Maixent, et j’attendis à la porte qu’il

lui plût de m’aider à descendre de ma mule. Sans doute, il avait reçu de

son prieur des instructions secrètes, qu’il remplissait en ce moment.

Il revint

bientôt, accompagné d’un frère, que suivaient quelques novices bien jeunes,

bien étourdis, qui éclatèrent de rire en voyant mes genoux chargés de bourrelets

de linge, et les grimaces que mes compresses d’eau-de-vie m’arrachaient par

intervalles. J’entendis, très-distinctement, l’un d’eux dire à l’autre :

C’est un fou, dit-on, et il en a bien l’air. Il est dur d’être persécuté

par ceux de son parti ; mais leurs railleries, leur haine même ne doivent

pas nous faire dévier de la bonne route. Je me sentais appelé à l’apostolat

; le digne prieur de Châteaudun me l’avait assuré, et certainement il se

connaissait mieux en hommes que le chef du couvent de Poitiers ; je le croyais

ainsi. J’offris à mon patron, pendant qu’on m’enlevait de dessus ma mule,

les nouvelles humiliations qui m’attendaient.

Je

ne vis ni le prieur, ni les profès de Saint-Maixent. Les frères lais s’emparèrent

de moi, pourvurent à tous mes besoins, pansèrent mes écorchures, me couchèrent

dans un assez bon lit, et me laissèrent la liberté de penser et de faire

ce que je voudrais. Je terminai un quatrième sermon, et je m’occupai de mon

pauvre père, que les fumées de l’orgueil avaient banni de ma mémoire. Ah

! pensai-je, il me reverra avec un extrême plaisir, et je lui consacrerai

tous les momens dont la prédication me permettra de disposer.

J’avais

lieu de croire que l’air empesté de la Rochelle étendait ses funestes effets

à vingt lieues à la ronde, et que les couvens de notre ordre, qui avoisinent

cette cité coupable, en étaient infectés. Si mon père, pensais-je, qui vit

au centre même de la contagion, en avait respiré les miasmes diaboliques

? Hé bien, je le ramènerai à la foi de ses pères, et par conséquent à la

vertu.

Le lendemain

on me jucha sur une autre mule, qui me porta à Fontenai en Rohan, où je ne

fus pas mieux reçu qu’à Saint- Maixent. Le soleil qui devait éclairer le

dernier jour de ma marche parut enfin, et ranima ma ferveur et mes espérances.

Je partis, et dès que nous aperçûmes les clochers de la Rochelle, le frère

qui me conduisait m’aida, tant bien que mal, à descendre de ma mule, m’offrit

deux béquilles, sauta sur ma monture, la tourna vers le point de notre départ,

et la mit au galop, en me souhaitant tous les succès que je pouvais désirer.

On ne

va pas vite quand on voyage sur deux béquilles. Je jugeai que je pouvais

être encore à deux lieues de la ville impie, et je sentais que je ne les

parcourrais pas en moins de quatre heures. La journée s’avançait, et je n’étais

pas sûr d’arriver avant la nuit. La besace des Franciscains n’a qu’une aune

de toile, et elle s’étend sur toute la surface de la France. J’ouvris

celle

que m’avait laissée mon dernier conducteur, et j’y puisai des forces et du

courage.

Je me

remis en marche, et il me sembla, à mesure, que j’approchais de la ville,

que l’air était réellement empoisonné. Était-ce une réalité, une illusion

? J’observais avec exactitude ; je faisais jouer mes poumons avec force,

et de temps en temps une odeur fétide me blessait l’odorat. Il n’y eut plus

moyen de douter. Je sentis facilement que la respiration de trente mille

huguenots ne pouvait manquer de produire de tels effets. Je purifierai cet

air-là, me disais-je en sautant sur mes béquilles. La difficulté était d’arriver.

Bientôt

je reconnus, sur les côtés du chemin, des lieux bas et humides. Le vent soufflait

du côté de la mer, et m’apportait directement des émanations marécageuses.

Cependant ce que je voyais n’était certainement pas des marais. Cette humidité

ne pouvait être produite que par les miasmes épais qui s’échappent des poitrines

des huguenots, et que leur poids précipite à peu de distance des murailles.

Ce raisonnement était simple et conforme aux lois de la physique.

Bientôt

les ténèbres couvrirent la ville sacrilège, et l’ombre commençait à s’étendre

autour de moi. Je ne voyais pas une maison, et il fallut me décider à passer

la nuit dans des herbages que faisait croître l’hérésie. Je trouvai, sur

le bord d’un de ces prétendus marais, des joncs élevés et parfaitement secs.

Je soupai de ce qui restait dans ma besace ; je me couchai, et je me trouvai

fort bien. Ce bien-être, me dis-je, est un piège du démon. Il veut que je

me pénètre pendant toute une nuit de cet air pestilentiel. Il oublie que

mon patron l’a vaincu, et je vais supplier Antoine d’écarter de moi tous

les dangers.

J’avais

à peine achevé ma prière, que le vent changea, et reporta sur la ville ces

miasmes que je redoutais tant. L’atmosphère se dégagea. L’air devint frais

et pur. Je m’endormis, avec confiance, au milieu de mes joncs, et je goûtai,

pendant toute la nuit, le repos des justes.

Un

médecin vers 1586

CHAPITRE

III.

Entrée

d’Antoine la Mouche à la Rochelle.

Le soleil

brillait du plus grand éclat quand je m’éveillai. Je me levai et je me remis

gaîment en route. Les idées les plus riantes et les plus sublimes s’offraient

à la fois à mon imagination. et cela devait être : l’heure de mon triomphe

approchait. Je parcourus, assez lestement, l’intervalle qui me séparait encore

des mécréans.

J’arrivai

sur les glacis de la place, et je me trouvai bientôt entre deux pièces de

canon. Un soldat s’avança vers moi en me menaçant de la pointe de sa pertuisane.

« Un moine à la Rochelle ! s’écria-t-il ; voilà du nouveau, par exemple.

Que veux-tu, coquin ? Je lui répondis humblement que j’étais dépêché vers

monseigneur le baron de Biron, gouverneur pour le roi à la Rochelle.

Il

appela la garde. L’officier qui la commandait m’interrogea. Mes réponses

ne lui parurent ni claires, ni assurées. En effet, je ne pouvais m’appuyer

que du conseil que m’avait donné le père prieur de Châteaudun. « Entre ici,

me dit l’officier. » Il me poussa dans le corps-de-garde, et me donna la

permission de m’asseoir sur un banc de bois.

Il envoya

chercher Jacques Henri, maire de la Rochelle, et le capitaine Lanoue, qui

commandait la force armée. En les attendant, je commençai l’exercice de l’apostolat.

Je lus un de mes sermons à la garde rassemblée autour de moi. La garde rit

beaucoup en m’écoutant, et j’en tirai un favorable augure : le rire n’annonce

ni la haine ni la colère, et il est facile de fixer l’attention de gens que

ces passions n’agitent pas. J’allais commencer ma péroraison, cette péroraison

qui avait électrisé mes auditoires de Tours et de Chinon, lorsque le maire

et le général parurent.

« Qu’est-ce

que cela signifie, dit le capitaine en fronçant le sourcil, et en relevant

sa moustache. Viens-tu faire ici le missionnaire ? Qu’on pende ce drôle-là.

Monseigneur, lui répondis-je, je suis prêt à recevoir la palme du martyre

; mais votre grandeur sait bien que pendre n’est pas répondre. — Tu fais

le raisonneur, je crois ! Soldats, exécutez mon ordre. »

Un moment,

capitaine, lui dit le maire. Le parti que vous proposez est le plus court,

sans doute ; mais je ne le crois pas le plus sage. — Comment, morbleu ! Avez-vous

oublié que le roi, alors duc d’Anjou, tira trente-cinq mille coups de canon

sur la Rochelle ; qu’il nous livra vingt-neuf assauts ; que le sang de nos

concitoyens, de leurs femmes, de leurs enfants, coula à flots sur les brèches,

et il y avait des moines dans l’armée catholique.

—

Je n’ai rien oublié de tout cela ; mais les esprits fermentent

en

France ; la reine Catherine lève des troupes ; elle n’attend qu’un prétexte

pour rallumer la guerre civile. Voulez-vous le lui fournir ? — Hé, qu’importe

à Catherine qu’il y ait en France un moine de plus ou de moins ? — Envisageons

cette affaire-ci sous son véritable point de vue. Ce moinillon demande à

remplir une mission, feinte ou véritable, auprès de Monseigneur de Biron.

Ce général est sans autorité dans la ville ; il est plutôt notre otage que

notre gouverneur ; mais ce titre lui a été conféré par le roi. Il représente

ici la majesté royale… — Il ne représente rien. — On croit le contraire à

la Cour. Pendre un homme qui lui est adressé, c’est vouloir exciter des murmures,

des plaintes, des clameurs dans Paris. La reine et les Guise nous accuseront

du crime de lèze-majesté ; on courra aux armes, et vous savez, capitaine,

que le jeune roi de Navarre et le prince de Condé ne sont pas en mesure de

soutenir la guerre. — Allons, allons, que l’on conduise ce drôle chez le

sire de Biron. D’ailleurs, il sera toujours temps de le pendre. »

Il est

évident que mon patron venait de me tirer du danger le plus imminent où un

missionnaire puisse être exposé. Je lui rendis grâces en marchant entre deux

files de soldats, et je respirai en entrant au palais de Monseigneur de Biron.

Je m’étais résigné à mourir martyr ; mais, toutes réflexions faites, je sentais

qu’il vaut autant utiliser sa vie que la perdre à vingt ans.

Mes

gardes me remirent entre les mains des gens de Monseigneur. Ceux-ci, qui

ne comprirent pas trop ce que je leur disais, me conduisirent au cabinet

de Monsieur son secrétaire, et me laissèrent avec lui.

Il écrivait,

et leva à peine les yeux sur moi. Il me fit signe de la main de m’asseoir,

et continua ses écritures. Me trompé-je,

ne

me trompé-je pas?... Est-ce bien lui, me disais-je ? Oh ! c’est lui ! Quatre

ans de séparation n’ont pu le rendre méconnaissable.... « Je te retrouve,

mon cher Poussif ! — Chut, chut ! Le baron m’a rencontré dans un voyage qu’il

a fait à Poitiers ; il m’a trouvé levant un plan pour Monsieur de Guise.

Il signe son nom assez passablement ; mais il écrit mal et très- incorrectement.

Il m’a proposé d’entrer chez lui en qualité de secrétaire ; j’ai accepté

en attendant mieux. Mon nom ne lui a pas paru assez sonore ni assez distingué

; il veut que tous ceux qui l’approchent soient gentilshommes ou le paraissent,

et il a décidé, dans sa sagesse, que je m’appellerais Monsieur de Poussanville.

Plus de Poussif, entends- tu ? Allons, embrassons- nous. »

Après

les premiers épanchemens, il me demanda ce qui s’était passé à Étampes depuis

qu’il avait quitté notre école commune. Je lui demandai des nouvelles de

mon père. Je lui racontai les belles choses que connaît déjà le lecteur.

Il m’apprit que la santé de mon père était très-languissante. « Tu veux donc

être moine, me dit-il ? — C’est mon unique ambition. —Imbécille ! Tes pères

de Saint-François sont, après les Capucins, les plus ineptes de nos moines.

Entre chez les Jésuites ; ils ont de l’esprit, de l’adresse ; ils sont riches

et puissans. À propos, as-tu déjeuné ? —J’allais t’en parler. »

Poussanville

appela, et me fit servir. Il reprend la parole pendant que je m’occupe à

me restaurer.

« Tes

novices de Saint-Maixent t’ont bien jugé. Tu veux convertir les Rochellois

! Ce projet est d’un fou. À la recommandation du baron, ils te permettront

de prêcher ; mais tu auras affaire à Théodore de Bèze, le plus éloquent de

leurs ministres. Si tu es battu, comme il y a lieu de le croire, tu seras

baffoué

; si tu as l’avantage, tu seras pendu : apprends que l’esprit de parti ne

pardonne jamais. Insensé ! Que t’importe tout cela ? Crois-tu que Catherine,

Guise, le roi de Navarre, le prince de Condé soient pénétrés des sentimens

qu’ils affectent? Ils soufflent le fanatisme sur les gens de leur parti ;

ils les enivrent pour les disposer à se faire tuer, selon leur bon plaisir.

Tu n’es toi-même, sans t’en douter, qu’un agent aveugle des Guise. »

On sent

bien que j’interrompis souvent le discours de M. de Poussanville par de fortes

exclamations. Il riait, et continuait de parler. Moi, je jugeai que mon ami

n’était d’aucune religion, et cette pensée m’arracha des larmes amères.

« Viens,

pleurnicheur, je vais te présenter au baron : tu as ici le plus grand besoin

d’un protecteur. Je te préviens que M. de Biron est fier, irascible, et qu’on

ne l’aborde qu’avec trois révérences, Suis-moi. »

Je marchai

sur les pas de M. de Poussanville. Je m’inclinai trois fois, et profondément,

devant le baron, dont tous les traits annonçaient l’orgueil. Je vis que mon

humilité le disposait favorablement en ma faveur. Cependant il resta assis,

et me laissa debout. Mon ami lui fit part des motifs qui m’amenaient à la

Rochelle, et il arrangea son récit avec beaucoup d’adresse.

« C’est

bien, c’est très-bien, dit le baron, j’aime beaucoup ce beau zèle. Vous prêcherez,

mon ami, j’en obtiendrai la permission du maire, et de Théodore de Bèze.

Cependant, je vous conseille de ne pas vous exposer dans les rues de la Rochelle

avant que j’aie arrangé votre affaire. Poussanville, vous le présenterez

à Madame la baronne. Elle aime beaucoup les moines, et vous la prierez, de

ma part, de mettre celui-ci au nombre des commensaux de sa maison. »

Je

serais tombé dans l’enchantement, dans l’extase, si je n’eusse remarqué des

signes d’intelligence entre le baron et Poussanville. Je saisis même un sourire,

qui vint expirer sur les lèvres de monseigneur. J’en conclus qu’il n’était

pas plus catholique que les grands dont mon ami m’avait parlé. Au surplus,

pensai-je, tant pis pour lui s’il croit que la religion ne soit faite que

pour le peuple. Je serai en sûreté dans ce palais, et je prêcherai, voilà

l’essentiel.

J’allais

suivre M. de Poussanville dans l’appartement de madame, lorsque le capitaine

Lanoue se présenta. Son air farouche, sa longue épée, et la manière dont

il me regarda me glacèrent le sang. « Cet homme, demanda-t-il au baron, a-t-il

près de vous, monseigneur, une mission directe, positive ? —Je ne puis convenir

de cela ; mais je dois vous assurer qu’il m’est recommandé… — Par quelqu’un

que votre grandeur ne connaît peut-être pas ? — Ou, qu’au moins je connais

assez imparfaitement. — Les choses étant ainsi, vous trouverez bon, monseigneur,

que je le fasse pendre. N’ai-je pas trouvé ce coquin-là prêchant la garde

du poste avancé ? Si on le laissait aller, il ferait de belles choses. Sa

mort satisfera aux mânes de nos frères, tués pendant le siège, et ce sera

un spectacle fort agréable pour les survivans... Allons, marche, maroufle.

»

Il

m’avait pris par une oreille, et la tirait de toutes ses forces.

« Un

moment, s’écria Poussanville. Il est fils de Jacques de Mouchy, dit la Mouche.

» Ces paroles firent sur le capitaine l’effet qu’eût produit la tête de Méduse.

Il lâcha mon oreille, me passa la main sous le menton, et prit un air tout-à-fait

caressant. Le fier baron me sourit avec noblesse, avec grâce. « Pourquoi,

M. de

Poussanville, ne m’avez-vous pas appris cela plutôt ? — Pourquoi, petit frère,

ne m’as-tu pas déclaré ton origine, quand

j’ai

voulu te faire accrocher par la garde ? Tu ne sais donc pas que la première

de toutes les vertus est d’être utile à ses semblables, et qu’on ne s’informe

pas quelle est la religion de celui qui soulage l’humanité souffrante ? Ton

père vaut mieux à lui seul, que tous les moines de l’Europe ensemble : il

a rendu l’usage de leurs membres à un grand nombre de Rochellois, blessés

pendant le siège, et qui se croyaient estropiés pour toujours. J’étais guéri

d’un coup de mousquet, qui m’avait percé la cuisse. Ma blessure se rouvrit,

lorsque ton père vint chercher ici un asile contre la rage monacale. Il m’a

guéri de nouveau, radicalement guéri. Voilà de ces choses qui ne s’oublient

jamais. Suis-moi, Frérot. Viens embrasser ton père. Instruis-toi près de

lui, et tâche de le valoir un jour. »

Je passais

de la mort à la vie, et ma tête n’était plus à moi. Les opinions opposées

aux miennes, que j’avais entendu émettre autour de moi, avaient brouillé

toutes mes idées. Je me souvenais seulement que je devais embrasser mon père,

et rendre la Rochelle au pape.

Le capitaine

avait passé mon bras sous le sien. C’est le fils de notre bon Jacques, disait-il

aux furieux, que mon costume rassemblait autour de nous, et ces quatre mots

les dispersaient à l’instant. Nous entrâmes dans une maison d’assez belle

apparence. Je trouvai mon père, très-souffrant lui-même, entouré de malades,

qu’il tâchait de soulager, et je me jetai dans ses bras.

Il n’était

pas prévenu de mon arrivée, et il s’évanouit. Ses malades oublièrent leurs

maux pour le secourir. Le farouche Lanoue aida à le déshabiller, et à le

mettre au lit. Moi, je priais mon patron de lui rendre la santé, et de me

maintenir dans les sublimes dispositions où j’étais en sortant d’Étampes.

Mon

père revint à lui. Mais la surprise, l’émotion, un attendrissement sans bornes,

avaient produit une crise qui acheva d’épuiser ses forces. Il expira dans

mes bras, en bénissant le moment où il m’avait revu.

« Coquin

de moine, me dit le capitaine, si tu n’avais pas infecté notre ville de

ta présence, notre bon Jacques vivrait encore ; il serait encore utile. Si

les Rochellois savaient que tu lui as donné la mort, ils te mettraient en

pièces. Je t’ai promis vie et sûreté, je tiendrai ma parole. Je te le prouve

en te dépouillant de ta jacquette, qui te ferait remarquer partout, et je

ne peux t’avoir toujours pendu à mon bras. » Il déchirait ma robe, il la

mettait en lambeaux. Une robe de franciscain ! Je voulus au moins sauver

mes sermons. Lanoue les jeta sur un brasier, où mon père faisait chauffer

ses médicamens, il n’y avait pas deux heures. Je voulus les arracher aux

flammes, Lanoue me prit par l’oreille, et m’envoya à l’autre bout de la chambre.

Il me

donna des vêtemens qui avaient appartenu à mon père. Il fallut bien que je

les prisse, puisque je n’en avais pas d’autres.

« Puissent-ils,

me dit le capitaine, te pénétrer des vertus que possédait ton père, et dont

tu as un si grand besoin. »

Il était

temps qu’il me rendît méconnaissable. Le maire, Théodore de Bèze, les ministres

du démon, ses confrères, les notables de la ville entrèrent, et témoignèrent

de vifs regrets de la perte qu’ils venaient de faire. Les pauvres se rassemblèrent

à la porte de la rue, et firent entendre de longs gémissemens. « Il les traitait

gratuitement, me dit le capitaine, avec l’argent que lui donnaient les riches.

Ah ! pensai-je, mon pauvre père est mort huguenot. Il est inutile que je

prie pour lui : il est perdu pour toute l’éternité.

Je

sortis d’une maison où tout était confusion et désordre. Le grand air me

rafraîchit la tête, et rétablit une certaine suite dans mes idées. Mes sermons

n’étaient plus qu’un peu de cendre. Je me voyais privé des moyens les plus

puissans de ramener les infidèles. Il me sembla que je n’avais rien de mieux

à faire que de sortir de cette ville impie, et de secouer contre elle la

poussière de mes souliers. Mais comment voyagerais-je ? mes genoux ne sont

pas tout à fait guéris, et le sac que m’a donné ma pieuse mère, est resté

entre les mains du prieur de Châteaudun. Si du moins j’avais encore ma robe,

elle intéresserait les fidèles en ma faveur. Je recevrais des secours abondans.

Mais je suis dépouillé de toutes mes ressources. Il faut retourner chez le

gouverneur ; cette maison est catholique, au moins en apparence, et je n’y

manquerai de rien, monseigneur l’a promis. Je pourrai y écrire de nouveaux

sermons ; je pourrai, au moins, argumenter avec Théodore de Bèze, et si je

persuade cet ange de ténèbres, il gagnera tous les autres. Je repris tristement

le chemin du Palais, et je montai chez Poussanville. Je lui fis part, en

gémissant, des égaremens de mon père, bien prouvés par l’attachement de tous

les huguenots. « Si je pouvais gémir de quelque chose, me dit-il, ce serait

de voir un fils condamner la mémoire de son père. Malheureux, sais-tu dans

quels sentimens il est mort ? Fût-il protestant, en a-t-il moins des droits

à ton affection et à ton respect ? Les hommes, d’ailleurs, ne sont-ils pas

frères, quoique leur croyance ne soit pas la même ? Le Ciel s’est-il prononcé

contre ceux que tu appelles huguenots ? La foudre tombe également sur les

églises et sur les temples. — De la tolérance ! de la tolérance ! Poussif,

la contagion t’a gagné. Tu es entaché

du

crime d’hérésie. O ! grand François Ier ! que ne pouvez-vous

renaître,

et exterminer jusqu’au dernier des huguenots ! — Tais- toi, imbécille furieux,

rappelle-toi les paroles que t’a adressées

le

général Lanoue : On ne s’informe pas quelle est la religion de celui qui

soulage l’humanité souffrante. Ces mots ne prouvent-ils pas que ton père

restait attaché au Catholicisme, et qu’il est mort dans la religion de ses

pères ? Je n’exige pas de toi que tu retournes auprès de ses restes inanimés.

Sa maison retentit des accens de la douleur et de la reconnaissance. Tu ne

manquerais pas de faire quelque scène qui finirait mal pour toi. Je te plains,

et ne veux pas te perdre. Je vais te présenter à madame la baronne ; mais

demain, tu suivras le convoi de ton père dans le silence et le recueillement.

— Tu veux que je paraisse dans les rangs de ces réprouvés ? — Tu le feras,

ou je déterminerai Monseigneur à te faire chasser de la ville. — Oh, grand

saint Antoine ! ô mon patron, inspirez-moi. — C’est moi qui t’inspirerai,

et je t’inspirerai bien. Marchons. »

Cet

homme si sévère me présenta à la baronne, avec les expressions les plus propres

à lui inspirer pour moi le plus vif intérêt. Elle vit en moi un pauvre religieux,

brûlant du zèle de la foi, et je venais, avec l’approbation de Monseigneur,

me mettre sous sa puissante protection.

Je retrouvai

là mes principes, mes précieuses habitudes, et même mon langage. Madame la

baronne, jeune encore, était pieuse comme la piété.

Ces

malheureux huguenots lui avaient refusé jusqu’à un chapelain. Elle s’était

arrangé un oratoire, où elle passait, avec ses femmes, la moitié des journées.

Elle m’y conduisit : j’en admirai l’arrangement. Mais.... ô surprise ! je

reconnus que Madame s’appelait Antoinette. Mon patron, et son compagnon fidèle

étaient suspendus devant son prie-dieu.

Elle

fut, de son côté, très-satisfaite d’apprendre que je me nommais Antoine,

que je chantais et que je savais jouer du serpent. Elle décida qu’à moi seul,

je serais sa musique de chapelle ; elle me chargea exclusivement de la

direction de l’oratoire, et elle me remit entre les mains d’une de ses femmes,

qui me combla d’égards, de prévenances, et qui me logea dans une chambre

très-commode et très-propre. J’ai toujours aimé la propreté et les commodités

de la vie.

Je ne

hais pas non plus la bonne chère, quand elle n’excite pas à l’intempérance.

Je dînai au milieu des dames suivantes, et je dînai bien. Il m’était impossible

de ne pas porter mes regards autour de moi. La demoiselle Colombe me parut

plus jolie que la petite paysanne qui m’avait apporté son déjeûner sur le

chemin d’Étampes à Châteaudun. Je baissai les yeux, jusque sur mon assiette

; mais comment les y fixer ? Mademoiselle Colombe m’offrait de tous les mets,

et il fallait bien la regarder pour lui répondre. Elle m’apprit qu’elle était

chargée de la lingerie de l’oratoire. Elle me dit que nous le décorerions

ensemble. « Non, Mademoiselle, m’écriai-je, non, très- certainement non.

» Mademoiselle Colombe me répondit par une grimace qui ne l’embellit pas,

et j’en fus fort aise. Je me tournai vers madame Claire, femme de cinquante

ans, que la petite vérole avait maltraitée, et je ne regardai plus qu’elle.

Madame

la baronne nous fit dire qu’elle nous attendait à l’oratoire. Je m’attachai

exclusivement à madame Claire, et je la priai de m’aider à marcher. Elle

s’informa, avec bonté, de ce qui me privait du libre usage de mes jambes.

Elle courut aussitôt chercher ce qui était nécessaire pour mon pansement.

Colombe lui demanda la permission de tenir l’assiette, avec un ton si doux,

qu’elle me mit en colère contre elle et contre moi.

«

Non, Mademoiselle, lui dis-je, vous ne la tiendrez pas. » Colombe me tourna

le dos, se rendit auprès de la baronne, et Claire me pansa avec autant d’adresse

que l’eût pu faire un bon chirurgien. Je ne savais pas que les femmes eussent

la main si légère et si douce. Je vis, avec plaisir, qu’il suffirait de quelques